Полная версия

Игра как жизнь. Часть 3. Ярославль, 1948-1958

В зимнее время этот же маршрут тоже не был лишен привлекательности: по бокам Пятницкого съезда ребятишки накатывали ледяные желоба, по которым можно было скатываться прямо на попе. Помню, что мне это делать было страшно: казалось, что горка высокая, скорость большая, можно разбиться. Но – скатывался. Такие же желоба были накатаны и на другом – главном – спуске к Волге, который назывался, да и сейчас называется, Красный съезд. По его краям росли двухсотлетние липы, стволы которых разрушались от старости, поэтому поврежденные места заделывали битыми кирпичами и цементом, а иногда ещё и сверху покрывали жестью. Считалось, что так продлевается жизнь этих почтенных великанов. Но путь к Красному съезду – это уже другой, второй маршрут наших прогулок с отцом. У этого маршрута имелись разные варианты достижения одной цели – Стрелки. Можно было дойти до Красного съезда и пройти по набережной мимо беседки – так чаще всего и поступали. Но иногда отец выбирал более длинный путь: сворачивал с Гражданской на Ушинского, потом, пройдя по бульвару, уходил в какой-нибудь переулок, пересекал Трефолева и выходил к церкви Ильи Пророка. И мы оказывались уже в длинном сквере, окончанием которого и была Стрелка. Сейчас этот маршрут в его окончании преградит вновь построенный Успенский собор, а раньше сквер завершался клумбой, вокруг которой были дорожки и садовые скамейки (рис. 59).

Там отец усаживался и либо погружался в свое чтение – газет, научных статей и т.п., предоставляя меня самому себе, – либо читал мне что-то специально для этого взятое из дома. Хорошо запомнилось, как он читал мне из сборника «Childrens Stories» сказку «The Three Pigs»: да-да, на английском языке! Более или менее прилично отец знал немецкий – именно немецкий был главным международным языком науки и в XIX, и в ХХ веке, в первой его половине. Только исход Второй мировой войны изменил баланс – и самих научных исследований, и научной литературы – в пользу английского. Отец занимался английским, стараясь повысить свой уровень. Думаю, что того уровня, который требовался для чтения статей по специальности, он вполне достиг, а вот с разговорным языком, надо полагать, оставались проблемы. Впрочем, как у абсолютного большинства советских граждан. Разговорному языку учили плохо, да и надобности в этом ни у кого не было: за границу мы не ездили и с иностранцами не общались. Разговорным английским владели только профессиональные переводчики. Даже у специалистов – окончивших языковые вузы и работавших преподавателями английского в школах и вузах – чаще всего разговорный английский оставался в зачаточном состоянии. Оказываясь за границей, в Англии или Америке, они обескураживались тем, что ни они не понимают англичан и американцев, ни их толком не понимают. Я не раз слушал такие истории от тех из них, кто оказывался за рубежом в более поздние – шестидесятые и семидесятые – годы. Так вот: отец читал мне сказки вслух, старательно выговаривая английские слова: Three Pigs live in a house near wood. The three Pigs are brothers. До сих пор помню его голос, гримасу и усилия в произнесении звука [ð] … Книга эта сохранилась. Обложка оторвалась и потерялась, а основной блок жив и здоров. Сохранились и усилия —мои и братьев – по раскрашиванию иллюстраций цветными карандашами. Воспроизведу здесь одну страничку (рис. 60), а заодно и обложку другой книжки из семейной библиотеки – «Английские народные сказки» на русском языке (рис. 61).

Но чаще отец погружался в свое чтение, и я просто разглядывал Волгу. В зимнее время она была огромной белоснежной пустыней, и только вдоль нашего – городского, высокого берега – и в самые лютые морозы оставалась незамерзающая полоска шириной несколько метров. Говорили, что так происходит из-за того, что крупные заводы сбрасывают в Волгу много теплой и даже горячей воды. Через незамерзающую часть Волги устраивали понтонный мост, а по оставшейся замерзшей части люди ходили пешком (рис. 62).

Летом же по реке проплывало много всего: баржи, большие и маленькие пароходы, туда-обратно – в Тверицы – сновали речные трамваи «Бабушкин» и «Пчелка»… А в Которосли, вблизи впадения в Волгу, денно и нощно трудилась драга, выгребавшая со дна песок и ил, намывая рядом с собой песчаные острова. Думаю, она постоянно углубляла дно в том месте, где должны проходить суда. Тот «Парк Стрелка», который сейчас так любят горожане и туристы, в те времена не существовал. Большой «полуостров» намыли уже в семидесятые годы, разбили там парк, укрепили берег, соорудили фонтаны, установили памятник «1000 лет Ярославлю». А в те времена всего этого великолепия не существовало: был пустой песчаный мыс – что-то вроде отмели при слиянии двух рек у высокого берега. Это место использовали разве что как пляж в летнее время. Благоустроенного спуска от смотровой площадки вниз не было, была кое-как пробитая ногами извилистая земляная тропа. А Стрелкой в обиходе называли не этот мыс, а верхнюю часть – там, где смотровая площадка. Когда по радио пели песню «На Волге широкой, на Стрелке далекой гудками кого-то зовет пароход…» я не сомневался, что речь идет о «нашей» Стрелке. То, что дальше в песне поется «Под городом Горьким, где ясные зорьки…» меня с толку не сбивало.

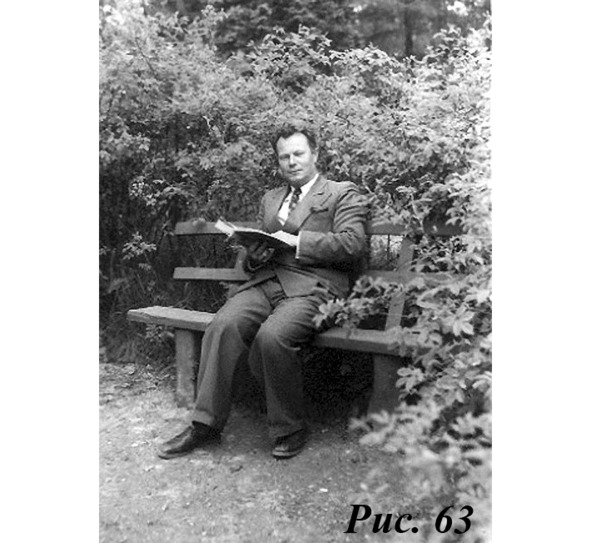

Прогулки с отцом запомнились на всю жизнь. Что в них было такого особенного? – да ничего… Случай с чтением английских сказок – это редкий эпизод. Не припомню, чтобы отец как-то целенаправленно чему-то учил, что-то во мне воспитывал… Он чаще молчал, что-нибудь свое читал и лишь иногда мог на что-то обратить внимание или ответить на мои вопросы (рис. 63). Помню ещё одно событие: отец с тремя сыновьями отправился на лыжную прогулку. У каждого в семье были лыжи. У Павлика и Саши – купленные в магазине, обычные «школьные» лыжи. У отца и у меня – лыжи, когда-то давным-давно изготовленные дедушкой Иваном. Отцовские – длинные и весьма широкие: не менее 15 см! Мои – маленькие, детские. Крепления на наших лыжах тоже были «деревенские»: поперечная петля, в которую вставлялся валенок. В какой-то погожий снежный день отец собрал нас, и мы вышли на проспект Шмидта (теперь – проспект Ленина). По своей геометрии он был бульваром, то есть по его середине проходила пешеходная часть, по сторонам которой были озелененные летом и заснеженные зимой полосы. Вот по ним мы и отправились на прогулку.

Стоит вспомнить ещё один вид совместных прогулок – посещение бани. Поскольку дома горячей воды не было, то в баню ходили регулярно. Баня располагалась примерно там, где сейчас какая-то транспортная служба, вблизи мечети на ул. Победы. В баню мы шли дворами: переходили Гражданскую сразу напротив дома и углублялись во дворы и пустыри за махорочной фабрикой. Там, в частности, были грядки с картофелем, проходя мимо которого каждый из нас, благодаря отцу, запомнил латинское название растения: солянум туберозум. Внутреннее устройство бани и процесс помывки я помню смутно, а вот буфет, в который мы заходили после мытья, помню хорошо, потому что мне там полагалось получить так называемую «коврижку» – двуслойный бисквит с повидлом посередине.

И ещё вспоминается, как отец читал нам вслух.

Был, например, период, когда он нам почти каждый вечер главу за главой читал «Калевалу». Мы втроем спали в одной комнате. После того, как нас укладывали, папа садился посередине, раскрывал книгу большого формата и нараспев, старательно выговаривая непривычные финские имена, читал:

Мне пришло одно желанье,

Я одну задумал думу —

Быть готовым к песнопенью

И начать скорее слово,

Чтоб пропеть мне предков песню,

Рода нашего напевы.

Я собрал все эти речи,

Эти песни, что держали

И на чреслах Вяйнямёйнен,

И в горниле Ильмаринен,

На секире Каукомъели,

И на стрелах Ёукахайнен,

В дальних северных полянах,

На просторах Калевалы.

Их певал отец мой прежде,

Топорище вырезая…

Их певал отец мой прежде… Были и другие «читки». Например, «Сирена», «Жалобная книга», «Предложение», «Дачный муж», «Медведь», «Хамелеон» или «Злоумышленник» любимого им А. П. Чехова. Впрочем, такие чтения случались, к сожалению, далеко не каждый день: по большей части отец сидел у себя в кабинете и работал.

Когда была возможность, папа спал днем – полчасика или около того. Помню, как он однажды, это было уже в Кишиневе, проснувшись, но, все ещё не вставая, неожиданно запел, оставаясь в своей любимой, как он говорил, позе: на спине и руки за голову. Пропел какой-то романс от начала до конца.

Папа никогда не курил, редко и мало пил спиртного. При каком-то торжестве, в застолье он поддерживал компанию, но собственного желания и стремления выпить, как мне помнится, у него не возникало. Вот у меня, например, такое желание периодически возникает, а у него – нет. Хотя в цитированных выше записях расходов из записных книжек имеются и «пиво» и даже «портвейн». Так что, думаю, иногда он, все-таки от расслабляющего воздействия алкоголя не отказывался.

По утрам папа всю жизнь делал зарядку. Чаще всего это происходило на кухне, пока все ещё спят. Гимнастический комплекс упражнений был им отработан, видимо, в молодые годы. Среди прочего мне помнится, как он изображает колку дров: расставив ноги, поднимает две руки, сцепленные ладонями вверх, и резко бросает их вниз, слегка при этом приседая и делая шумный выдох. Он был очень крепок физически. Говорил, что особенности его развития сложились в детстве, когда ему пришлось лет с шести помогать своему отцу пилить тёс, причем работая снизу. Напомню тем, кто не знает: «пилить тёс» – это распиливать бревно вдоль на доски. Бревно водружается на высокие козлы, там же находится старший – мастер. Он направляет пилу и следит за точным ее движением, строго соблюдая ширину каждой выпиливаемой доски. Тот, кто тянет книзу огромную пилу, стоя внизу, напрягает и, соответственно, тренирует мышцы плечевого пояса и спины. Отец был кряжист и широкоплеч.

Периодически отец вспоминал, рассказывал что-то из деревенской жизни. Скажем, подробно описывал обряд сватовства и свадьбы. Запомнилось – потому что казалось смешным, – как показывают невесту, приподнимая платок, накинутый на ее голову. При этом вопрошают: «Хороша невеста иль нехороша?» По обычаю, надо было в ответ не только нахваливать невесту, но и бросать деньги. Рассказывал отец и про то, как бывал шафером на венчании в церкви: держал «венец» – венчальную корону – и как это было непросто физически: надо высоко держать руки, корона тяжелая, процедура длительная, а венчальный венец бывает и трехкилограммовым…

Отмечу, что, несмотря на то, что и отец, и мать были крещеными, в детстве посещали церковь, как их многочисленные предки во многих и многих поколениях, сами они верующими не были. Их мировоззрение основывалось на научной, материалистической картине мира и было вполне устойчивым, гармоничным. Потребности «утешения» с помощью религиозных образов и обрядов на моей памяти не возникало.

В речи отца сохранялись некоторые элементы костромской манеры. Слышалось легкое «оканье», проскальзывали особенности ударения в некоторых словах. Скажем, не «на ло́шади», а «на лошади́», не «в о́череди», а «в очереди́», или «ревишь» вместо «ревёшь»: «Ну что ты ревишь»? Иногда он мог то, что все называют миской, назвать чашкой. Или о том, что должно куда-то вместиться, мог сказать – «уберётся»: «В этот чемодан всё не уберётся». Или об одежде, обуви или ёмкости (кастрюле, например), имеющей дыры, мог сказать «худая», «прохудилась». Впрочем, это уже довольно распространенное выражение. В целом речь отца была, конечно, городской, литературной, правильной и богатой, но некоторые костромские словечки и обороты проскальзывали. Характерна была и общая манера говорить: неспешно, певуче.

Случалось, что отец усаживал всех нас за рисование, показывал и подсказывал: сам он хорошо рисовал. Сохранился только один из рисунков таких домашних уроков, уже Кишиневского периода (подписан 3 мая 1959 г.). Это рисунок Павлика, причем далеко не самый лучший. Тем не менее, опубликую его – просто как память о событии. Голубая ваза с «золотыми» ободочками был установлена на подставку для цветов, окрашенную морилкой под красное дерево. Рисовали ее и я и Саша, но наши рисунки не сохранились.

Долгие годы в семейном архиве хранились графические работы отца, выполненные им ещё до войны. Одна из них – перерисовка тушью тонким пером маминой фотографии большого формата, примерно 30 на 40. Вторая – тоже перерисовка – довольно сложной многофигурной композиции с какой-то старинной гравюры с пасторальным сюжетом: двое – юноша и девушка – под сенью ветвистого дуба с многочисленной тщательно прорисованной листвой. Обе эти работы, к сожалению, оказались в архиве брата Саши и ныне, вероятно, утрачены.

Ещё одна традиция складывалась и прививалась в семье. Подарки ко дням рождения и прочие поздравления сопровождались самодельными рисунками, надписями и т. п. Размещу здесь одно из нескольких сохранившихся поздравлений – поздравление Павликом мамы с новым 1958 годом (рис. 65).

У отца было и ещё одно «проявление внимания к детям»: он регулярно измерял наш рост. Делалось это так же, как в большинстве семей и, думаю, во всем мире: ребенок становился у стены или у двери, к голове сверху приставляли книгу, стараясь держать ее горизонтально, и карандашом проводили на стене линию. Во многих семьях такие «линии роста» скапливались годами и превращались в своего рода музейный экспонат. Было это и в нашей семье, во всех квартирах, где довелось жить. Есть такое и сейчас: линии роста моих детей сохраняются на торце одной из дверей в квартире…

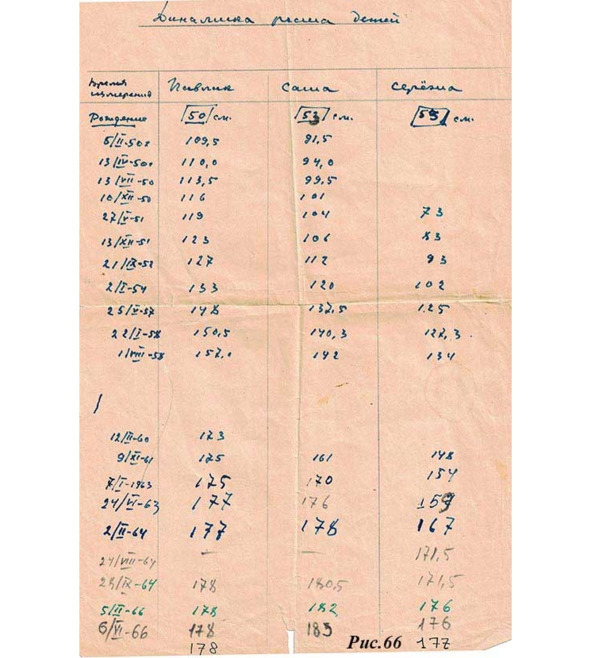

Отец же, как профессиональный научный работник, экспериментатор-исследователь не ограничился одними лишь линиями на стене, а завел, можно сказать, лабораторный журнал, в котором расчертил не только таблицу с цифрами (рис. 66), но и график на миллиметровке. И название этому дал вполне в научном духе: «Динамика роста детей». Первая запись в таблице сделана в 1950 году, последняя – в 1966. На графике, который я здесь не воспроизвожу, были также указаны данные родителей: «Папа – 170; мама – 158 по состоянию на 25 мая 1957 года».

Прогулки с отцом продолжались и в последующие годы, уже в Кишиневе. Гулять со мной он ходил на Комсомольское озеро, в Долину Роз и на бассейн «Локомотив». Надеюсь, мое перо мемуариста добежит и до этих воспоминаний.

Не знаю, каким образом отцу удалось сформировать во мне такое глубокое, непреходящее чувство любви к России: русской природе и вообще всему русскому? Не он один, конечно, повлиял, это в нас пестовала и матушка. Мама действовала напрямую, вслух проявляла свою любовь к России, к русским людям, русской культуре, языку, подталкивала к соответствующему чтению, знаниям. Отец же ничего такого не говорил. Но во мне живет переживание – как некий момент истины: во время одной из совместных прогулок мы с ним стоим на каком-то возвышении, откуда открывался вид на долину, перелески, речушку… Он молчал, мы просто стояли и любовались, и что-то вошло в меня, родилось во мне и осталось жить там навсегда. Свершилось таинство рождения иррационального чувства любви к своей стране.

Фотографирование

В этой книге много фотографий. Большая часть из них – любительские, сделанные отцом и Павлом. В следующих томах будут и фотографии, сделанные Сашей и мной. Наш семейный опыт увлечения любительской фотографией стоит отдельного рассказа. В этом томе – первая часть этого рассказа, относящаяся преимущественно к пятидесятым годам. Хотя в описании некоторых фотографических процессов я опираюсь и на собственный опыт, обретенный в более поздние времена.

Отец увлекся фотографией ещё в двадцатые годы, когда учился и работал в Омске. Во втором томе повествования есть несколько его фоторабот тех лет. После переезда в Ярославль у отца своего фотоаппарата не было, но он мог пользоваться институтской фотокамерой Exakta – изделием знаменитой германской компании, ставшей впоследствии называться Praktika. Постепенно отец обзавелся и всем необходимым оборудованием. Красный фонарь довольно необычного вида – в деревянном футляре со стенкой из красного стекла, кюветы разных размеров, фотоувеличитель, бачок, колбы, воронки, химреактивы. Всем навыкам обработки фотопленки и процессу печати фотоснимков он обучил сперва Павлика, потом и нас с Сашей. Как это было им организовано в Ярославле, я не помню, но хорошо помню, как в нашей квартире в Кишиневе отец оборудовал фотолабораторию, использовав для этого ванную комнату. Он изготовил из досок откидной стол, прикрепленный одной стороной к стене, сделал над ним стеллажи, так что всё, что нужно было под рукой. Красный фонарь висел под стеллажами, на стол, поднятый до горизонтального положения и зафиксированный деревянной ногой, устанавливался увеличитель, рядом располагались кюветы, тут же была ванна и краны с водой.

Раствор приготавливался в большом – литровом – стеклянном химическом мерном стакане. Проявитель и закрепитель в виде порошков, упакованных надлежащим образом, покупался в фотомагазинах. Дома упаковки вскрывались и засыпались в емкость согласно инструкции: метол-гидрохиноновая или фенидон-гидрохиноновая смесь для проявителя, тиосульфит натрия – для фиксажа, он же закрепитель. Затем порошки надо было залить водой и, помешивая, растворять. Помешивать следовало специальной стеклянной палочкой (папа принес с работы из кафедральной лаборатории) и при определенной температуре, для чего требовался водяной термометр. Затем раствор надо было отфильтровать, используя фильтровальную бумагу, уложенную в стеклянную воронку.

Проявлять и закреплять следовало как пленку, так и фотоотпечатки, а для этого надо было готовить разные проявители и закрепители, хотя потом появились универсальные. Пленка проявлялась в специальном бачке из темного непрозрачного пластика (бакелита). Внутри бачка имелась катушка со спиралеобразной нижней стенкой. Надо было научиться в полной темноте, наощупь вынуть отснятую пленку из фотоаппарата и аккуратно, не прикасаясь пальцами к ее поверхности, держа ее только за кромку, вставить конец в запорное устройство катушки и медленно навернуть, вставляя край пленки в спиральную канавку. Затем катушка с пленкой помещалась в бачок, закрывалась крышка, и в специальное отверстие заливался проявитель. Отверстие для залива жидких реактивов и носик для выливания сделаны так, чтобы свет никоим образом не мог проникнуть внутрь. Проявлять надо было минут около десяти, время от времени вращая катушку за ось, торчащую из крышки. Затем проявитель выливался, заливалась вода. Пленка промывалась. Потом заливался закрепитель, надо было вращать ещё минут десять, потом снова промыть, и пленку можно вынимать. Тут наступал момент истины: становилось видно, что получилось, а что нет, какие кадры получились более или менее неплохими, дающими надежду на то, что снимок удастся напечатать. Затем пленка просушивалась: подвешивалась на бельевой веревке за прищепку.

Следующий этап – печать фотоснимков на фотобумаге. Это священнодействие происходит при свете красного фонаря: красные лучи не засвечивают фотобумагу. Пленка вставляется в фотоувеличитель, его лампа просвечивает выбранный кадр, через систему линз проецируется негативное изображение на плоскость – фоторамку, лежащую на подставке фотоувеличителя. Выбирается размер будущей фотографии – путем перемещения фотоувеличителя вверх-вниз по своей вертикальной штанге-стойке. Изображение наводится на резкость, затем лампа в увеличителе выключается. В рамку вкладывается фотобумага нужного формата (6 на 9, 9 на 12, 9 на 14, 13 на 18, 18 на 24 или 24 на 30 – это наиболее распространенные форматы в СССР). Затем лампа увеличителя включается и начинается отсчет времени, необходимого для экспозиции. Делают это, просто считая вслух или про себя «один-два-три-четыре…». Определяют нужное время на глаз, исходя из плотности негатива и методом проб и ошибок. Если дал времени слишком мало – недодержка, на снимке будут лишь бледноватые контуры, слишком много – передержка, все быстро начнет чернеть при проявке. В процессе экспозиции иногда применяются нестандартные приемы. Например, можно рукой частично перекрыть светопоток в той части кадра, которая кажется слишком прозрачной. При этом рукой или предметом надо непрерывно двигать, чтобы не получить проекцию неподвижной тени. Существовало множество подобных уловок, призванных улучшить не слишком удачно снятый кадр. Экспозиция завершается, когда выключателем гасится лампа. Бумага вынимается из рамки и погружается в кювету с проявителем. Кювету слегка наклоняют, погружая край листа так, чтобы обратная волна быстро и равномерно намочила всю поверхность. Теперь надо покачивать кювету и наблюдать за ходом собственно «проявления» – появления изображения. В момент, когда кажется, что достигнуто оптимальное качество картинки, бумагу вынимают, промывают в кювете с водой (она стоит посередине между проявителем и закрепителем) и затем погружают в раствор фиксажа. Там фотография должна полежать минут 10—15, после чего ее можно вынуть, снова промыть и вынести на свет божий, чтобы всем показать полученный результат. Потом фотографии сушат – иногда просто развешивая или раскладывая, иногда – глянцуют, накатывая резиновым валиком на стекло, предварительно обработанное спиртом. Завершается процесс обрезкой краев фотоснимка, если в том есть необходимость. Для этого применяются резаки, в том числе – фигурные, дающие затейливый резной край фотоснимка.

Согласитесь, что этот процесс настолько отличается от современной цифровой съемки на телефон с мгновенным просмотром результатов, что следует признать: это два совершенно разных по всей своей философской сути не только вида деятельности, но и явления. Столь радикальное отличие процесса рождения и появления фотоизображения делает и сами фотоизображения отличающимися друг от друга на квазирелигиозном уровне – как священное и профанное.

Игру в метафоры можно продолжить и иным образом. Те фотографии, которые мы производили сами, погружаясь в вышеописанный процесс, не отличались высоким качеством, они были часто недостаточно резкими, контрастными и т. п. Можно сказать – туманными, но можно и – мистическими (mist – туман по-английски). Современные цифровые фото не требуют никаких знаний и навыков, не говоря о трепете и длительном тревожном ожидании: получится или нет? Современные технологии автоматически выдают превосходное (в техническом отношении) качество изображения. То есть снова возникает мысль о двух процессах и их результатах – профанном (ясном, рациональном, технологичном) и сакральном (мистическом, многозначном, непредсказуемом по своему появлению на свет и неопределенном по результату).

Приведу пример одного из ранних (1956) года опытов Павлика, забавный тем, что на один и тот же кадр фотопленки произведено две фотосъемки (рис. 67). Такое было возможно в фотоаппарате «Смена», в котором перемотка кадра осуществлялась вручную и, если забыть перемотать, то на уже отснятый кадр наложится следующий. На этом кадре две композиции. Одна – я и мама читаем журнал, на другой – Саша или Сережа с баранками на шее. И тот и другой сюжет были отсняты и без наложения, я привожу их в этой книге.

Наряду с любительскими фото в семейном архиве и в этой книге немало фотографий, сделанных профессионалами. Иногда это фотографии, сделанные в фотоателье, нередко – «официальные», сделанные институтским, например, фотографом. Есть и профессиональные фото, сделанные в ходе специально организованной, как сейчас сказали бы, фотосессии. Об одной такой я уже рассказывал в предыдущем томе, но хочу ещё раз о ней вспомнить.

Речь идет о серии фотографий, сделанных за несколько дней до моего рождения, в первых числах июля 1950 года. Папа, мама, Павлик и Сашенька выехали, как они потом рассказывали, на бричке, запряженной лошадью, которую звали Тайга, из учхоза в город. С ними был и фотограф – студент Саша Соколов (об этом имеется запись в маминой «Общей тетради», Павел в цитируемых далее «Воспоминаниях» предполагает иное). По дороге было большое поле с уже высоким овсом. «В овсах» они и фотографировались. Но прежде чем показать фотографии «в овсах», посмотрим на фотографию, очень похожую, как будто из той же серии, но это другая съемка, происходившая в июне 1950 г. (фото 68). Фотографировал, думаю, папа сам. Возможно, тогда и пришло в голову организовать фотосессию, пригласить фотографа и нарядить детей.