Полная версия

Транспорт. Большая энциклопедия Чевостика

Елена Качур, Борис Ицкович

Транспорт. Большая энциклопедия Чевостика

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

© ИП Томисонец Д. А., брендбук, 2023

© Оформление. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2024

* * *

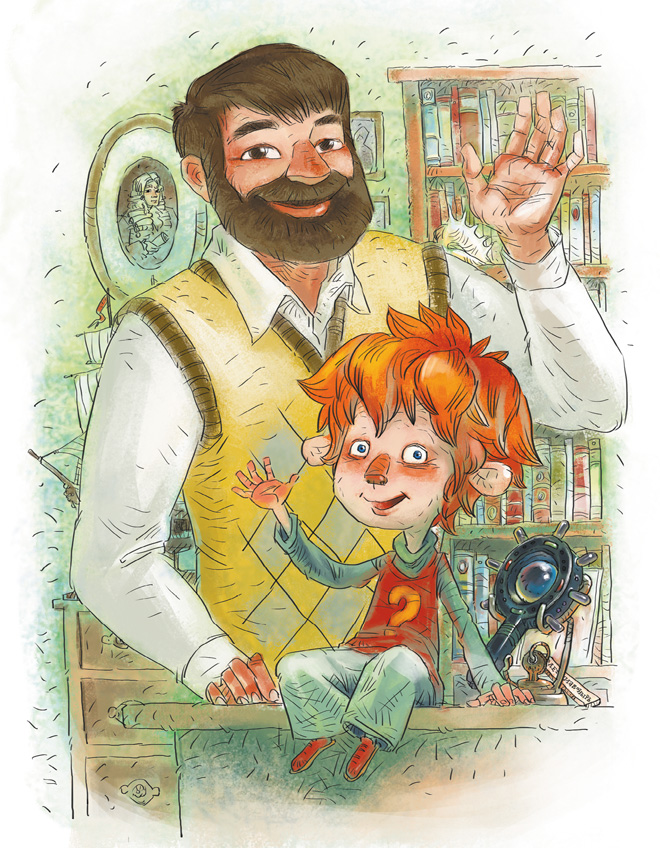

Давайте знакомиться!

Здравствуйте, ребята! Меня зовут Чевостик. Я живу на книжной полке в библиотеке у дяди Кузи. Не удивляйтесь, я небольшого роста, а нижняя полка в книжном шкафу дяди Кузи очень высокая и просторная, поэтому мне на ней хорошо и удобно. Какой я? Похож на обыкновенного мальчишку, волосы рыжие, характер весёлый. Дядя Кузя в шутку зовёт меня Чевочкой с хвостиком. Но никакого хвоста у меня нет, зато есть ушки на макушке. Больше всего на свете я люблю узнавать новое, поэтому всё время задаю всякие вопросы дяде Кузе. О чём бы я ни спросил, он всё знает и мне рассказывает. Это потому, что дядя Кузя очень умный. Он прочитал много-много разных книг. А ещё мы с ним любим путешествовать! В путешествиях нам помогает времяскок. Это такой прибор, его дядя Кузя изобрёл. Набираешь на времяскоке место и время, куда хочешь попасть, раз, два – и уже там! Сегодня мы наверняка тоже куда-нибудь отправимся!

Пора в путь!

– Чевостик, привет! Чем занимаешься?

– Здравствуй, дядя Кузя! Да я тут нашёл в коробке с игрушками машинки и решил поиграть. Смотри, какие они быстрые! Врум-врум…

– Здорово! Автомобили – вещь полезная, это правда. А знаешь ли ты, как они появились? И на чём люди перемещались раньше, до изобретения машин?

– Наверное, на лошадях!

– Да, но не только на них. Человек с давних пор придумывает средства, которые помогают быстрее передвигаться по миру. Давай-ка мы с тобой отправимся в путешествие и всё-всё узнаем про эти средства: поезда, корабли, самолёты… и автомобили тоже, конечно.

– Кто же откажется от такого приключения! А куда отправимся? В дальние края?

– Не только в дальние, но и в давние. Мы заглянем в далёкое прошлое и из него постепенно будем двигаться к нашим дням. По пути познакомимся с разными видами транспорта. А на некоторых даже покатаемся.

– Покатаемся? Здорово! Только я не понял – на чём?

– На разных видах транспорта. Слово «транспорт» пришло в русский язык из латинского и означает «перемещение». Транспорт служит для перевозки людей и грузов. Телега, карета, автомобиль, трамвай, грузовик – всё это транспорт.

– И велосипед?

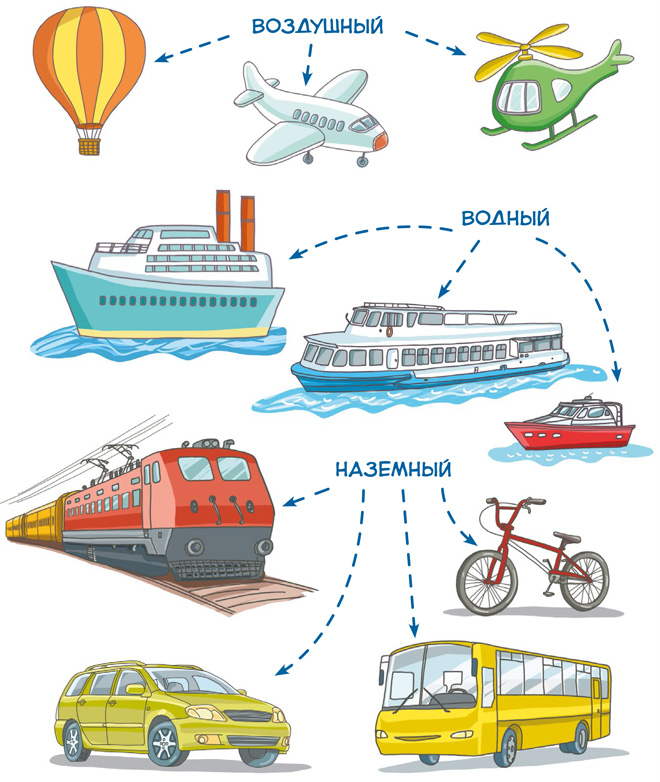

– Да, велосипед тоже относится к наземному транспорту. Наземный – значит, движется по земле. Существует ещё воздушный транспорт: самолёты, вертолёты. И водный: пароходы, катера, баржи. Мы с тобой познакомимся со всеми видами транспорта, но сперва давай узнаем, с чего началась его история: на чём ездили люди до появления автомобиля.

ВИДЫ ТРАНСПОРТА

– Сколько всего интересного! Давай поскорее отправимся в путешествие!

– Ну что ж, нужно только задать времяскоку время и место, в которые он нас перенесёт. Итак, набираю: шесть тысяч лет назад, Южная Месопотамия, древнее государство шумеров.

ШумерПервая цивилизация на Земле.

От телеги до трамвая. Как перемещались по земле в разное время

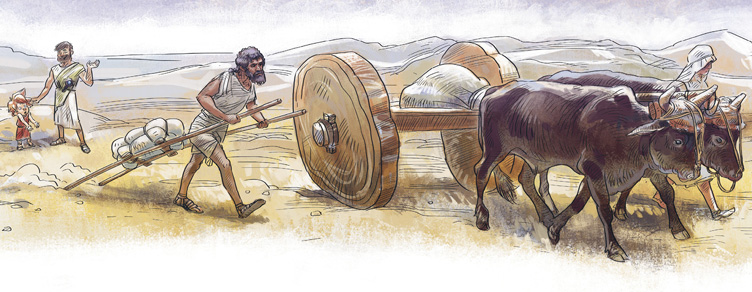

– Что-то тут нет ничего особенного. Жарко. Поле. Пыльная дорога. По ней бредёт пара быков и тащит за собой повозку.

– Чевостик, знакомься! Перед тобой самое древнее наземное транспортное средство.

– Дядя Кузя, ты так торжественно об этом говоришь, будто это чудо какое-то. Это же обыкновенная повозка на двух неуклюжих колёсах. Ты посмотри, они сделаны из цельных кусков дерева. А края какие у них неровные, да и сами колёса кривые – вон как скрипят!

– Тем не менее эти кривые, как ты говоришь, колёса – одно из самых великих изобретений человечества.

– Изобретений?! Ты что, дядя Кузя! Колесо – оно ведь всегда было. И про него все знают.

– В наши дни колесо действительно распространено повсеместно. Но представь себе, были времена, когда люди о колесе знать не знали!

– И как же они без него обходились?

– Если человеку нужно было добраться куда-нибудь – он отправлялся в путь пешком. А если нужно было перевезти тяжёлую поклажу, то груз помещали на волокушу – приспособление из двух крепких жердей, связанных верёвками. Такую волокушу мог тащить человек или осёл. Потом для перевозки груза приспособили что-то вроде наших саней.

ВолокушаЖердь

Тонкий длинный ствол срубленного дерева, очищенный от ветвей.

– На санках только зимой кататься хорошо. А в давние времена, выходит, люди на санях в жару по земле тяжести возили. Ну и ну!

– Да, это было нелегко. Теперь ты понимаешь, какое ценное изобретение – колесо?

– Да-а-а…

– Когда изобрели колесо, ты уже знаешь: примерно шесть тысяч лет назад, а вот кто автор этого важнейшего изобретения – неизвестно. История не сохранила имени этого человека.

– Жалко. Но мы всё равно благодарны ему, правда, дядя Кузя?

– Конечно, Чевостик! Изобретение колеса оказалось очень важным и нужным шагом для развития всего человечества. Когда люди совершили это открытие, они додумались насадить два колеса на палку – ось, а сверху приделали настил из деревяшек. Так получилась повозка. Осталось только впрячь в неё быков, а впоследствии и лошадей, усадить возницу, который будет править, – и первое транспортное средство готово.

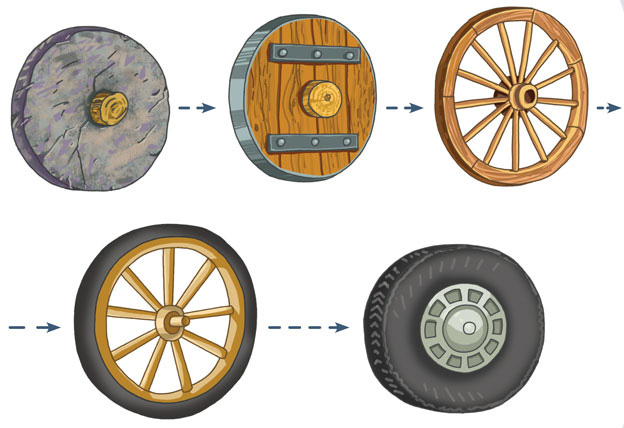

Внешний вид колеса от эпохи к эпохе

– Только оно совсем не похоже на наш транспорт, на всякие трамваи, машины…

– Думаю, ты не совсем прав, малыш. В конце нашего путешествия ты убедишься, что все главные части повозки, правда в очень изменённом виде, есть и в современном автомобиле.

– А лошадь что, тоже в нём есть?

– И не одна. Но обо всём по порядку.

– Тогда нам пора отправляться дальше!

– Согласен! Набираем на времяскоке: Франция, XVII век!

– Красиво! Солнышко светит, птички поют. По обе стороны дороги поля. Мы едем на повозке. Только она не такая, как у древних шумеров была. У этой четыре колеса. И они не из цельных деревяшек сделаны.

ПовозкаДревнее транспортное средство. Она была двух видов – пассажирская и грузовая.

– Верно. Такую повозку называют телегой. От центра каждого колеса расходятся деревянные бруски – спицы. Их концы крепко приделаны к ободу, на котором, собственно, колесо и катится. А к днищу этой телеги прикрепили боковые стенки – борта. Полезная придумка, между прочим. Благодаря бортам груз из крестьянской телеги не вываливается на дорогу.

– Это хорошо. А то из нашей телеги высыпалось бы всё сено, а на нём так мягко ехать. Правда, мне эта поездка всё равно не очень-то нравится. Уж слишком трясёт телегу на ухабах, да и едем мы еле-еле. Неужели в эти времена все люди так путешествовали?

– Многие. Но не все. Король Франции, например, путешествовал совсем по-другому.

– А как?

– Хочешь узнать?

– Конечно!

– Тогда запускаю времяскок! Сейчас он перенесёт нас из телеги крестьянина в королевскую карету.

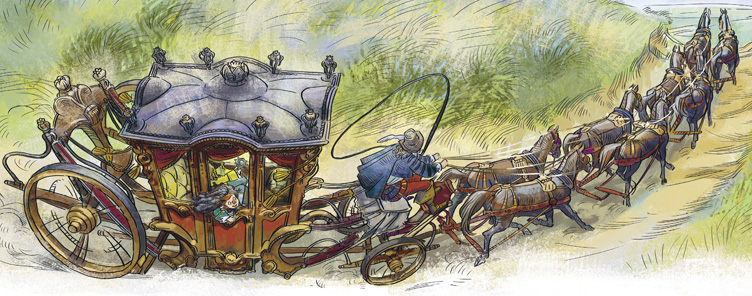

– Вот это да! Мы в настоящем домике на колёсах! Внутри всё шёлком обито, у задней стенки диванчик приделан мягкий! По бокам окошки. Ух, как быстро за ними деревья мелькают!

Кучер

– Мы в королевской карете. Кучер – так называют человека, который правит каретой, – едет за королём во дворец. Карета движется быстро, потому что в неё впряжено сразу восемь лошадей. Чтобы все они могли везти одну карету, люди придумали упряжь. Это целая система из кожаных ремней. Её части надеваются на каждую из лошадей, а концы упряжи крепятся к передней части кареты.

Упряжь

– На восьми лошадях ехать гораздо веселее, чем на одной! Ну мы и мчимся! И нас почти не трясёт!

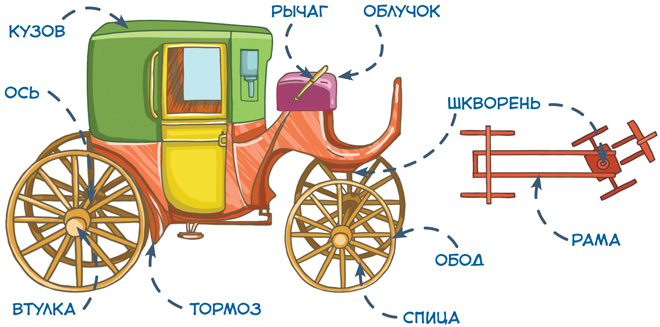

– Это оттого, что кузов кареты – ты его вначале назвал домиком – не приделан прямо к осям с колёсами, как это было у телеги. Кузов кареты, как детская люлька, подвешен к изогнутой нижней части – раме. Для этого использовали длинные кожаные ремни – рессоры. Они и смягчают толчки от неровной дороги. Да и сами колёса не такие, как у крестьянской телеги. Обод у них крепче и обит железной полосой – шиной.

ШинаЭто резиновый или железный обруч на ободе колеса.

– Дядя Кузя, наша карета вдруг почти остановилась. Мы совсем медленно едем. Почему?

– Дорога резко поворачивает. Опытный кучер знает, что карета на повороте может повалиться набок, если он не сбавит скорость.

– И как же кучер это делает?

– Очень просто! В карете есть тормоза – приспособления, которые при необходимости замедляют вращение колёс.

Устройство кареты

– Здорово в карете всё продумано! Жаль, что в ней только король ездить может…

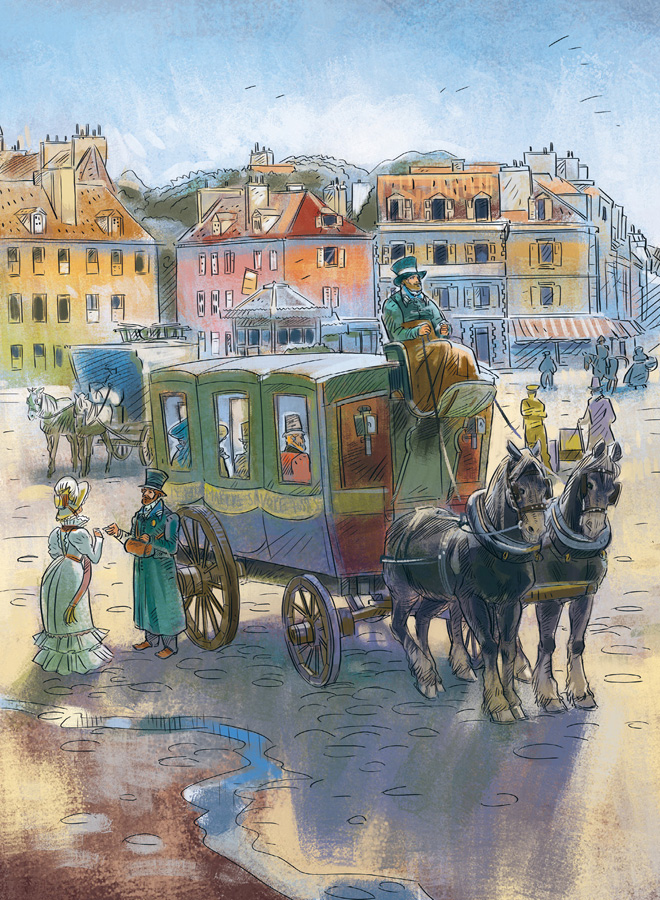

– Не переживай, Чевостик, пройдёт время – и во Франции появится новый вид больших многоместных карет. Пользоваться омнибусом – так назвали этот вид конных повозок – мог каждый желающий. Но, разумеется, заплатив небольшую сумму за проезд. Омнибус стал первым общественным транспортом. В него усаживалось по двадцать человек!

Омнибус

– Сколько же его лошадей тащило? Тоже двадцать?

– Вовсе нет. Порой обходились и двумя, правда не обыкновенными лошадками, а лошадьми-тяжеловозами.

– Тяжеловозы… Нелегко им было…

– Но и ехал омнибус не очень быстро. Чтобы увеличить скорость общественного транспорта, а лошадям было легче тащить повозку, человек придумал проложить по земле рельсы. Самые первые рельсы были деревянными. По ним в шахтах катали небольшие вагончики с рудой. Однако такие рельсы очень быстро приходили в негодность. Поэтому в середине XVIII века в Англии инженер Ричард Рейнольдс придумал положить на деревянный рельс металлическую накладку. Потом рельсы и вовсе стали делать целиком из металла. Так появились конно-железные дороги, или конки: колёса многоместного экипажа легко катились по гладкому металлу, и лошади везли его гораздо быстрее.

– А я и не знал, что железную дорогу придумали для того, чтобы по ней на лошадях ездить. Куда же делись эти конки?

– Они перевозили жителей крупных городов вплоть до начала XX века, а потом их сменили трамваи. Давай-ка мы с тобой на них посмотрим. Настраиваю времяскок: наше время, Москва, Чистопрудный бульвар.

– Надо же, какие красивые тут ездят трамваи! Дядя Кузя, а если конку везли лошади, то кто везёт трамвай?

– Трамваи передвигаются с помощью электродвигателя – это двигатель, который работает от электричества. Правда, для подачи этого электричества к двигателю пришлось над рельсами протянуть провода.

Электродвигатель

– А, вот зачем у трамвая сверху такая штука приделана, которая за провода цепляется.

– Правильнее называть её токоприёмником, а в просторечии ещё используют слово «пантограф». Похожая штука – штанга – соединяет с проводами и троллейбус, хотя рельсы ему не нужны.

– Всё равно неудобно! Автомобили и автобусы куда хотят, туда и едут, а троллейбус – только туда, где есть провода.

– Чевостик, электрический транспорт хорош тем, что не вредит окружающей среде. Не загрязняет её, как автомобили.

– А автомобили что, загрязняют?

– Да, машины отравляют воздух выхлопными газами, которые образуются в двигателе внутреннего сгорания.

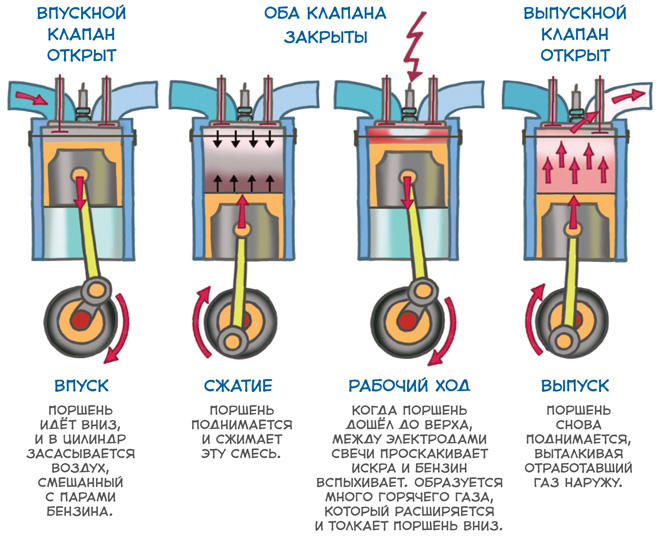

Двигатель внутреннего сгорания

– Внутреннего сгорания? Это как? Внутри машины, что ли, двигатель горит?

– Горит не сам двигатель, а горючее внутри него. Чаще всего это смесь бензина и воздуха. При горении этой смеси образуется газ, который и позволяет двигателю работать. Но после того как газ сделает всё, что от него нужно, в двигатель надо подавать новую порцию горючего.

Устройство и работа четырёхцилиндрового двигателя внутреннего сгорания

– А куда же девать газ, который уже получился?

– Этот отработанный газ выходит из двигателя через выхлопную трубу, которая расположена у автомобиля сзади.

– Вот, оказывается, почему из машин сзади дым идёт!

– Не дым, а выхлопные газы. К сожалению, эти газы опасны для нашего здоровья. Люди, которые дышат загазованным воздухом, чаще болеют.

– Тогда изобретателям пора придумывать новый двигатель.

– Верно, Чевостик! Самое время. Тем более что бензин делают из нефти, а её на нашей планете становится всё меньше. И из-за этого бензин всё дорожает и дорожает.

– Дядя Кузя, а как же остальные виды транспорта? Ведь есть же поезда и паровозы – неужели и от них люди болеют?

– Раньше все локомотивы – это основная машина, которая тянет вагоны, – тоже выбрасывали отработанные газы в воздух. Но сейчас есть электровозы, работающие от электричества.

– Так это то же самое, что и трамваи! Зачем тогда нужны поезда?

Паровоз

– А поезда нужны для дальних поездок, между городами. Они могут перевозить очень много грузов и людей. Первый паровоз построил и испытал английский изобретатель Ричард Тревитик в самом начале XIX века, в 1803 году. А в феврале 1804 года он провёл состав, который двигался со скоростью восемь километров в час и вёз 10 тонн железа и целых 70 человек!

– Полезное изобретение получилось! Дядя Кузя, а как поезда ездят между городами? Для автомобилей есть дороги, а для поездов ведь нужны рельсы!

– Верно, Чевостик, для поездов нужно специально прокладывать рельсовые пути. После того как появились паровозы, в разных странах строили всё больше железных дорог. Давай-ка посмотрим, с чего начиналась железная дорога в России. Настраиваю времяскок. Алтай. 1809 год.

Путешествие по железной дороге. Паровозы, поезда и вокзалы

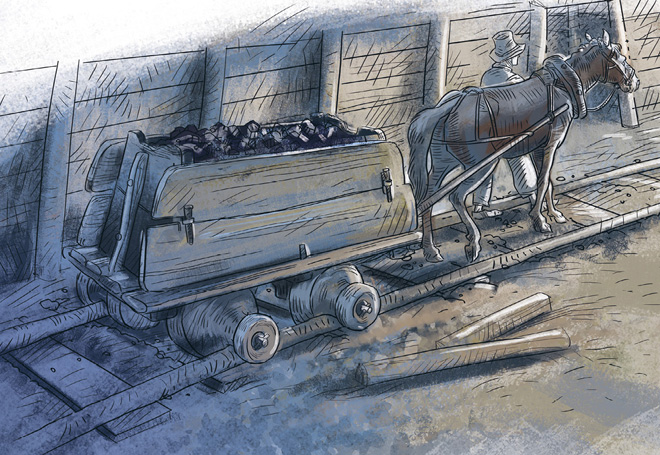

– Куда мы попали, дядя Кузя? Кругом горы. Вижу лошадь, она тянет по рельсам маленькие вагончики с камнями.

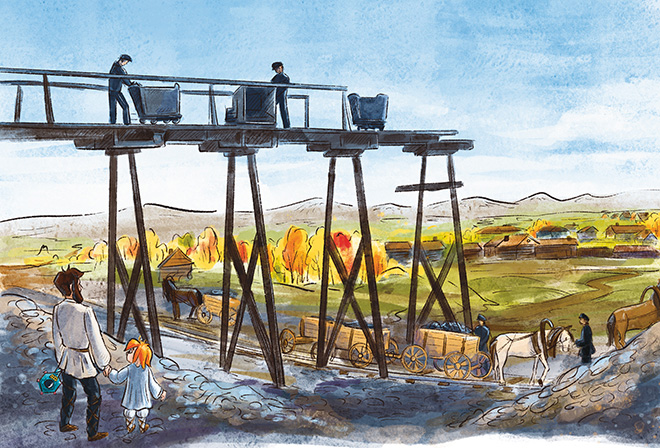

– Это Змеиногорск. Здесь работает один из Колывано-Воскресенских заводов. Все эти заводы принадлежат семье Демидовых. Здесь есть рудник, где добывают серебряную руду. Это как раз те камни, которые ты видишь в вагончиках – вагонетках. Руду везут из рудника на завод, где из неё выплавляют серебро. А лошадь тянет вагонетки как раз по железной дороге. Её только что построили. Проект составил горный инженер Пётр Козьмич Фролов, он же руководил её постройкой. Эту железную дорогу назвали чугунно-рельсовой дорогой на конной тяге.

– Чугунно-рельсовой?

– Да, рельсы отливали из чугуна, для чего на заводе построили специальный цех. До этого металлических рельсов не было: если помнишь, их делали из дерева и иногда сверху покрывали металлическими полосками. А здесь, в Змеиногорске, построили самый первый в России металлический рельсовый путь. Его длина – около двух километров, а ширина колеи – 1067 миллиметров.

– Посмотри, дядя Кузя, этот путь лежит на высоких столбах.

– Хорошо, что ты обратил на это внимание. Змеиногорская железная дорога проложена в очень сложных условиях. Строить дороги в горах всегда тяжело: приходится то подниматься, то опускаться. Встречаются ущелья, трещины. И здесь Пётр Козьмич много чего придумал. Через реку он построил мост высотой 11 метров, часть дороги прошла по земле, часть подняли на столбах. Они называются опорами. В других странах строить такие железные дороги над землёй научились только через 10 лет.

– А почему вагонетки тянут лошади, а не локомотивы?

– В то время паровоз в нашей стране ещё не изобрели. Но скоро, в 1834 году, его построят на Выйском железоделательном заводе отец и сын Черепановы. По специально уложенным чугунным рельсам длиной чуть больше 850 метров он сможет возить более трёх тонн груза со скоростью до 16 километров в час. А через год они же построят более мощный паровоз, он сможет перевозить уже больше 16 тонн. В городе Екатеринбурге даже стоит памятник первому российскому паровозу – его точная копия! Кстати, сначала паровоз называли «сухопутный пароход» или «пароходный дилижанец».

– Интересное слово «дилижанец».

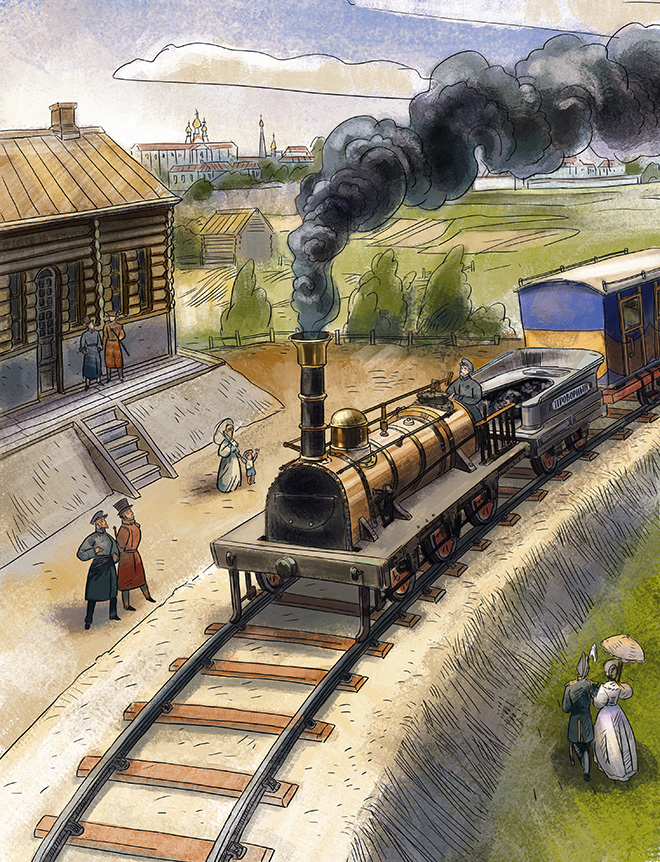

– Железнодорожный транспорт заимствовал многие названия у конного. «Дилижанец» – искажённое слово «дилижанс», это многоместная повозка, которую тянут лошади. Ну, Чевостик, на Змеиногорск мы с тобой посмотрели, а теперь давай переместимся во времени и взглянем на первую в России железную дорогу общественного пользования. Её торжественно открыли в начале XIX века, она соединяла Санкт-Петербург и Царское Село. Я предлагаю нам с тобой побывать на этом открытии. Задаю времяскоку время и место: 1837 год, Санкт-Петербург. Вперёд!

– Дядя Кузя! Это и есть паровоз? А, точно, вон из трубы пар идёт, только он почему-то чёрный.

– Чевостик, это вовсе не пар, а дым, который валит из трубы паровоза.

– Значит, там что-то топят? А зачем, дядя Кузя? Кто-то в паровозе замёрз и решил погреться?

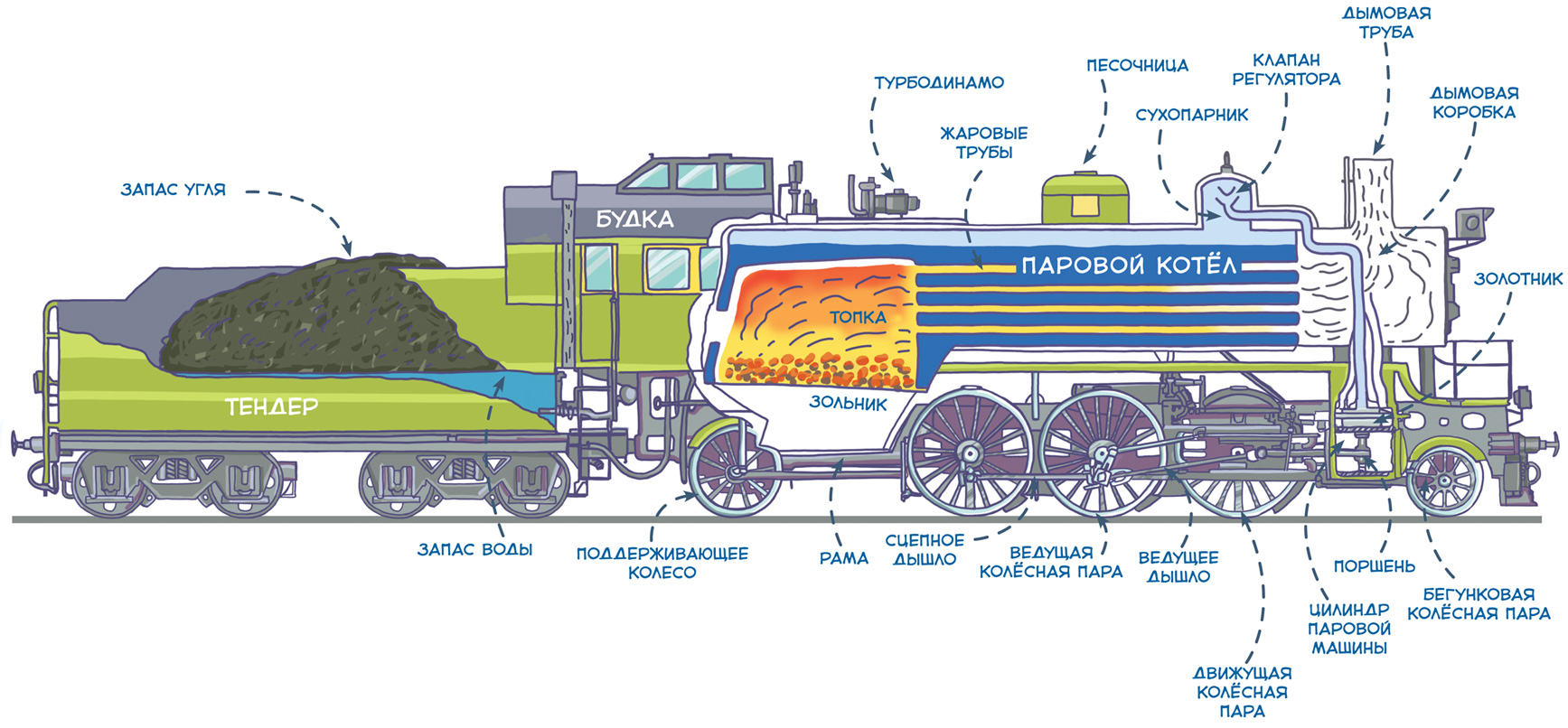

– Нет, Чевостик, кочегары жгут в топке дрова или уголь для того, чтобы в паровом котле закипела вода. Тогда образуется пар, который поступает в специальный цилиндр и приводит в действие паровую машину паровоза.

– А как пар может этот огромный паровоз с места сдвинуть? Не понимаю! Объясни.

Схема устройства паровоза

– Попробую. Правда, начать придётся издалека. Представь, что мы с тобой решили сварить суп: поставили на плиту кастрюлю с водой, накрыли её крышкой. Вскоре вода закипает, начинает бурлить. А что при этом происходит с крышкой?

– Она начинает подпрыгивать! И греметь!

– Правильно. Крышку кастрюли заставляет двигаться пар, в который вода превращается при кипении. Внутри паровоза есть плотно закрытый котёл с водой. Под ним – топка. Её растапливают, огонь нагревает воду, и она закипает.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.