Полная версия

Нарративная экономика. Новая наука о влиянии вирусных историй на экономические события

Биткоин представляет собой поистине «вирусный» контрнарратив, поскольку является примером впечатляющего изобретения, которое в будущем будет способствовать развитию свободного анархистского сообщества.

Термин «хакерская этика» – еще один символ подобного анархизма. В 1991 году, еще до глобального распространения сети Интернет, социолог Эндрю Росс писал, что хакерская этика – термин, впервые сформулированный в 1950-е годы студентами Массачусетского технологического института, занимавшимися разработкой системы, допускающей предоставление доступа большому количеству пользователей, – в своих принципах равного доступа людей к информации и поддержки децентрализованных технологий является либертарианской и криптоанархистской (6).

В книге The Hacker Ethic and the Spirit of the Information Age («Хакерская этика и дух информационной эры»), вышедшей в 2001 году, Пекка Химанен писал об этике «страстных программистов» (7). Многих из нас удивляет, что в эпоху интернета люди выражают желание и готовность работать, используя новые технологии, причем осуществлять свою деятельность они готовы в новых условиях, не полагаясь на государство, стандартные способы получения прибыли и помощь юристов. К примеру, электронные энциклопедии, в частности Wikipedia, вовлекают большое количество анонимных пользователей в совместную работу по созданию потрясающего хранилища информации. Другая история успеха принадлежит операционной системе Linux, которая является ПО с открытым кодом и распространяется бесплатно.

Однако среди иных примеров «вирусных» экономических нарративов биткоин стоит особняком. Концепция биткоина предполагает быстрое распространение этой технологии в массах. Кроме того, она легко вбирает в себя анархистские настроения. Именно поэтому, разумеется, многие из нас слышали о биткоине. Отчасти это история о спекуляции, отчасти – о чуде. Обычные люди, не являющиеся специалистами в этой сфере, могут принять участие в реализации концепции, почувствовать себя вовлеченными в этот процесс и даже формировать свою идентичность вокруг биткоина. Особенно привлекают людей истории о несметных богатствах, которые часто ассоциируются с этим нарративом.

Биткоин как нарратив, отражающий интересы людей

Биткоин является мотивирующим нарративом, привлекающим космополитов по всему миру, а также тех, кто стремится присоединиться к этой социальной группе, и тех, кто интересуется новейшими технологиями. Как в случае с прочими экономическими нарративами, в истории биткоина имеется свой выдающийся персонаж – Сатоши Накамото, личность которого представляет интерес для широких масс. Нет человека, который мог бы утверждать, что когда-либо лично видел Сатоши Накамото, и этот факт лишь добавляет романтики таинственной истории создания биткоина. Один из первых соразработчиков биткоина рассказывал, что с Сатоши они общались только по электронной почте и никогда не встречались лично (8). На сайте Bitcoin.org указано лишь, что «Сатоши покинул проект в конце 2010 года, не раскрыв каких-либо значимых деталей своей жизни».

Люди любят тайны, любят разгадывать загадки: в литературе даже существует особый жанр, который весьма популярен. История биткоина делала новые таинственные повороты много раз, особенно в те моменты, когда отважные детективы выявляли человека, который мог бы быть Накамото. Благодаря интригующим историям-загадкам, получавшим широкую огласку, интерес к биткоину взлетел до небес, чего, не будь этой таинственности, вероятно, не случилось бы.

Биткоин и страх неравенства

История биткоина, пронизанная духом анархизма и скрывающая тайну Сатоши Накамото, связана также со стремлением людей к экономической самостоятельности. В XXI веке экономическое неравенство в развитых странах резко возросло, многие люди почувствовали себя беспомощными и ощутили потребность в большем контроле над финансовой стороной собственной жизни. Впервые цена биткоина взлетела в 2011 году в период протестов «Захвати Уолл-стрит», которые прошли под лозунгом «Нас 99 %». Протесты были организованы активистами общественной организации Adbusters, которые хотели, чтобы их идеи подхватили и другие. Поскольку согласно принципам биткоина монеты анонимны и не подлежат государственному контролю, управлению и надзору, его концепция предполагает стремление человека к расширению собственных возможностей.

Другая идея, лежащая в основе рассматриваемого нарратива, способствовавшая взлету популярности биткоина и других криптовалют, состоит в том, что компьютеры получают все больший контроль над жизнью человека. В XXI веке появились виртуальные помощники вроде Alexa от Amazon, Siri от Apple и Tmall Genie от Alibaba, которые распознают речь и сгенерированным человеческим голосом дают логичные и грамотные ответы на вопросы. Кроме того, в связи с появлением беспилотных легковых автомобилей, грузовиков, поездов и кораблей в ближайшем будущем, вероятно, без работы останется огромное количество водителей грузовиков и иных транспортных средств, зарабатывающих таким образом на жизнь.

Со времен промышленной революции людей пугала мысль о механизированных орудиях труда, сегодня же подобные страхи отражает нарратив о том, что «наши жизни захватывают технологии».

За этим луддитским нарративом (к рассмотрению которого мы подойдем в Главе 13) стоит навязчивый страх перед машинами, способными заменить живых работников. Не то чтобы человек боялся однажды, придя на работу, узнать, что компания покупает новый компьютер, который впредь будет выполнять его функции. Происходящие изменения не столь стремительны, но они неотвратимы и масштабны. Дело скорее в том, что по мере того, как компьютеры начинают решать все большее количество задач, вы можете обнаружить, что работодатель все меньше заинтересован в вашем присутствии на рабочем месте. Он отказывается повышать оплату вашего труда, не стимулирует вас оставаться в компании и не нанимает новых сотрудников. В конечном счете он просто забывает о вас. Страх оказаться ненужным затрагивает само существование человека.

У человека сегодня нет выбора. Компьютеры могут освоить новые задачи и выполнять их на много порядков быстрее. Казалось бы, призывы к правительству с просьбами о финансировании образования людей с целью ослабления негативных последствий от потери ими работы вполне оправданы. Однако в долгосрочной перспективе люди едва ли смогут выйти из этого противостояния победителями.

Миллионы студентов по всему миру задаются вопросом: действительно ли получаемое ими образование поможет найти путь к успеху? Результатом этого – пусть и косвенным – становится растущая популярность генерируемых при помощи новейших технологических разработок криптовалют вроде биткоина, которые дают хотя бы призрачную надежду на то, что человек сможет выйти победителем в битве с компьютерами.

Биткоин и будущее

Об алгоритме цифровой подписи, лежащем в основе технологии биткоина и позволяющем идентифицировать его владельца, благодаря чему украсть биткоин крайне сложно, заговорили еще в начале 1990-х годов. Однако масштаб этих обсуждений несравним с масштабом «эпидемии» самого биткоина. В базе данных ProQuest News & Newspapers есть лишь одна статья, в которой встречается словосочетание «алгоритм цифровой подписи на основе эллиптических кривых». Фраза «алгоритм цифровой подписи» встречается лишь в пяти статьях из этой базы. В 1977 году был создан исходный криптографический алгоритм – алгоритм цифровой подписи Ривеста-Шамира-Адельмана, – положивший начало революции биткоина. В архиве ProQuest находим 26 статей, в которых упоминается алгоритм цифровой подписи Ривеста-Шамира-Адельмана. По количеству упоминаний эти понятия не идут ни в какое сравнение со словом «биткоин», которое встречается более чем в 15 тысячах статей.

Это различие, судя по всему, объясняется повышенным интересом людей к идее биткоина. Словосочетание «алгоритм цифровой подписи» напоминает некий термин, который студент должен попытаться запомнить к экзамену: что-то о технологиях, сложное и скучное. А про биткоин можно рассказать много разного. В частности, это истории о том, как инвесторы, торгующие биткоинами, разбогатели исключительно благодаря тому, что шагали в ногу с прогрессом. Биткоин – это история о «будущем». Это броское название легко запомнить, а разговор на эту тему с энтузиазмом поддержат на любом мероприятии. Словом, биткоин – это настоящая находка.

Зачастую люди покупают биткоины потому, что стремятся стать частью чего-то впечатляющего, сверхсовременного, и готовы учиться на собственном опыте. Эта мотивация особенно сильна благодаря широкому обсуждению идеи о том, что недалек тот час, когда компьютеры смогут выполнять работу за многих из нас. Но работу за всех людей компьютеры выполнять не смогут. Кто-то должен их контролировать, и поэтому сегодня распространяется нарратив о том, что люди, занятые в сфере новейших технологий, останутся в выигрыше. Однако лишь немногие могут чувствовать себя защищенными, даже осознавая, что окажутся на стороне победителей. Образование в области компьютерных технологий на сегодняшний день не является залогом карьерного успеха. Может сложиться так, что вам придется выполнять скучную работу рядового программиста или же вы вообще не сумеете найти никакой работы.

Желание людей попасть в наиболее доходную часть бизнеса в сфере новейших технологий, где царствует биткоин, весьма популярно благодаря многочисленным историям об инвесторах, которым удалось добиться успеха собственными силами. Биткоин-энтузиасты, вероятно, полагают, что, экспериментируя с этой криптовалютой, они сумеют сблизиться с людьми, которые станут победителями в условиях нового мироустройства, узнают, как добиться успеха и впоследствии удерживать свои позиции. Присоединиться к этой новой реальности очень просто: нужно лишь купить немного биткоинов.

Более того, чтобы покупать биткоины, не нужно понимать, как работает эта система. Сегодня биткоин и иные криптовалюты можно купить в вендинговых аппаратах в магазинах у дома. Этот лозунг – «стань частью будущего» – в совокупности с регулярными новостными сообщениями о грандиозных скачках стоимости биткоина повышает ценность криптовалют в глазах людей. Вследствие этого происходят скачки стоимости биткоина в национальных валютах, и эти ценовые изменения оказываются настолько значительными, что привлекают всеобщее внимание.

Биткоин как символ причастности к мировой экономике

Нам с вами довелось жить в особый для истории человечества переходный период, когда немалая часть наиболее успешных людей во всем мире считает себя частью масштабной космополитической культуры. Все чаще национальные государства оказываются неподходящей площадкой для реализации наших целей. У биткоина нет национальной принадлежности, благодаря чему эта криптовалюта по сути является демократической и международной. Паннациональный нарратив криптовалюты предполагает, что ни одно правительство мира не может контролировать или ограничивать ее функционирование. Традиционные же бумажные денежные знаки, на которых, как правило, изображены известные государственные деятели, наоборот, служат выразителями устаревшей идеи государственности, а это для неудачников. Бумажные деньги – это что-то вроде национального флага: они тоже являются символом одной нации. Биткоин-кошелек же делает своего владельца гражданином мира и позволяет ощущать себя психологически свободным от привычного для нас чувства принадлежности к определенной группе.

Так как же мы можем объяснить популярность биткоина? В конечном счете люди интересуются биткоином именно потому, что им заинтересовались другие. Люди хотят узнавать все больше о биткоине, поскольку, по их мнению, это интересно и другим людям.

Поразительная на первый взгляд популярность биткоина в действительности вполне оправдана, если рассматривать базовые принципы нарративов, выявленные исследователями, которые размышляли об особенностях мыслительного процесса человека, ходе исторического развития и аналитических моделях обратной связи. Об этих выдающихся мыслителях и их идеях мы будем говорить в следующей главе. При этом большинство этих людей не были экономистами и не имели соответствующего профессионального образования.

Глава 2

В поисках совпадений

Размышляя о нарративной экономике, мне пришлось углубиться в изучение совпадений. Само это понятие – совпадения, – введенное в употребление в 1840 году философом науки Уильямом Уэвеллом, а затем в 1994 году подхваченное биологом Э. О. Уилсоном, означает единство знаний различных дисциплин, в первую очередь естественнонаучных и гуманитарных. Различные подходы к получению знаний весьма полезны для понимания реальной ситуации в экономике и социального влияния на нее, а также внезапных и неожиданных изменений в этой сфере. Необходимость различных подходов становится очевидной, когда есть понимание, что участниками экономической жизни являются живые, мыслящие люди, которые объясняют свои действия влиянием историй и связанных с ними эмоций и идей. Таким образом, нарративная экономика требует внедрения концепций, применяемых в исследовательской деятельности большинства университетских кафедр.

Научные дисциплины, к несчастью, становятся все более узкоспециализированными. Исследователь не может обладать всем объемом существующих научных знаний. Поэтому возникает идея о том, что ему следует специализироваться, ограничив область своих изысканий таким образом, чтобы иметь все основания утверждать, что по конкретно обозначенному вопросу он обладает всем объемом знаний. Такова реальность, в которой вынуждены работать университетские исследователи. Однако такое стремление зачастую приводит к сверхспециализации.

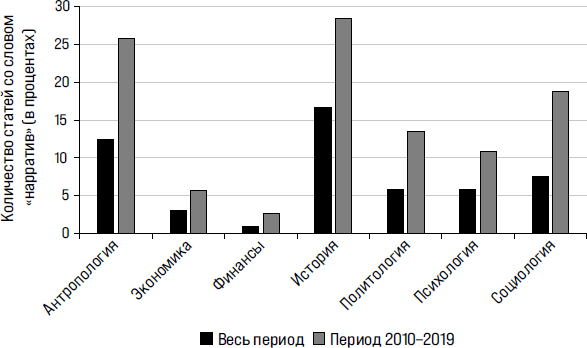

Когда экономисты стремятся понять суть наиболее значимых для истории экономических событий, они редко сосредоточивают внимание на нарративах, сопровождавших ход этих событий. На рис. 2.1 можно видеть, сколь велико отставание экономики от прочих научных дисциплин в оценке важности нарративов.

В то время как другие научные дисциплины начинают придавать нарративам все большую значимость, сфера экономики и финансов все еще плетется в хвосте, за исключением эмпирической экономики, где в отдельных случаях ученые применяют более широкий подход к исследованию (1).

Рис. 2.1. Количество статей, в которых использовано слово «нарратив», в процентном отношении к общему количеству статей по научным дисциплинам. В последние годы во всех сферах научных исследований наблюдается рост интереса к нарративам, однако экономика и финансы находятся в сравнении с прочими в числе отстающих.

Источник: расчет выполнен автором на основе данных, представленных в базе JSTOR.

Большинство экономистов также не проявляют какого-либо интереса к огромным базам публикаций, с которыми они могли бы работать в ходе изучения нарративов. Если же они и используют тексты публикаций, то, как правило, делают это поверхностно, как бы между прочим и лишь для того, чтобы сослаться на некую точку зрения, которую считают общепринятой и которую намерены раскритиковать в своих исследованиях. К тому же они редко отражают в своих работах популярность нарративов, нечасто сообщают о том, какие из историй представляют интерес для общественности. Отнюдь не всегда рассматривается влияние популярности нарративов на экономическое поведение людей. Да и само понятие «нарратив» обычно фигурирует лишь в публикациях неформатных или в популярных экономических журналах. Однако с учетом того, что зарождающаяся теория экономических нарративов обещает помочь точнее прогнозировать значимые экономические события, экономисты могут и должны уделять больше внимания изучению нарративов, применяя наработки исследователей в других научных областях, которые мы рассмотрим в данной главе. Эта глава является своего рода тренажером по поиску совпадений. Здесь мы рассмотрим, каким образом мыслители в различных научных областях использовали нарративы для получения новых знаний и в рамках своей сферы деятельности, и на пересечении нескольких научных дисциплин. Тем самым они создавали необходимую базу, на основе которой экономисты имеют возможность выстраивать более креативный подход к изучению нарративов.

Эпидемиология и нарративы

Медицинские институты на протяжении уже почти столетия внедряют методы математического моделирования для отображения масштабов распространения эпидемий болезней. Сегодня эта методика достаточно хорошо проработана и имеет все шансы на активное использование, в том числе в экономике. В рамках эпидемиологии была разработана не одна, а целый ряд моделей, рассчитанных на использование в различных условиях. Для тех, кто пожелает изучить эти математические модели подробнее, в конце книги имеется Приложение, в котором представлен анализ самих этих моделей и их потенциального применения в отношении экономических нарративов.

История и нарративы

Историки во все времена осознавали значимость нарративов. Однако, как отмечал историк Рамзи Макмаллен в своей книге Feelings in History: Ancient and Modern («Чувства в истории: древние и современные»), увидевшей свет в 2003 году, для глубокого понимания исторических событий необходимо разобраться, что было в головах тех, кто творил историю, то есть какие нарративы были наиболее значимыми для этих личностей.

Он не делает акцент на концепции нарративов как таковой. В беседе со мной он подчеркивал, что более верно говорить об этом понятии как о «стимуле, провоцирующем эмоциональную реакцию, однако соответствующего термина для обозначения этого понятия нет». По мнению Макмаллена, если мы хотим понять, чем вызваны поступки людей, следует изучить «условия и образы, которые на них влияют». К примеру, Рамзи Макмаллен утверждал, что невозможно понять, почему в США разразилась Гражданская война, если не погрузиться в изучение живых историй, подобных опубликованной в 1837 году редактором газеты города Алтон (штат Иллинойс) Е. П. Лавджоем, выступавшим за отмену рабства, новости о расстреле разъяренной толпы. У жителей Севера, выступавших за отмену рабовладельческого строя, эта памятная история вызвала настоящую ярость, которая копилась на протяжении долгих лет. И теперь эта ярость выплеснулась наружу. Если не принимать во внимание силу эмоционального воздействия соответствующих нарративов, дискуссии в рамках академического сообщества о том, в какой степени Гражданская война в США была спровоцирована именно стремлением искоренить рабство, не могут считаться завершенными.

Ныне покойный специалист в области экономической истории, Нобелевский лауреат Дуглас Норт в своей книге Understanding the Process of Economic Change («Понимание процесса экономических изменений») вторит убеждениям Макмуллена, утверждая, что для развития экономических институтов особое значение имеет целенаправленность сознания людей, которая проявляется в форме возникающих в обществе нарративов.

Аналитические методы в сфере социологии, антропологии, маркетинга, психоанализа и религиоведения

За последние полвека в различных общественных науках сформировалось большое количество течений, сторонники которых подчеркивают важность исследования популярных в обществе нарративов. К ним в числе прочих относятся такие направления научной мысли, как нарративная психология (2), повествовательная социология (3), анализ нарративов в психоанализе (4), изучение нарративов в религиоведении (5), нарративная криминология (6), фольклористика (7), сарафанный маркетинг (8). Основная идея, объединяющая все эти течения, состоит в том, что большинство людей, если спросить их о целях или жизненной философии, практически ничего сказать не готовы. Но они охотно рассказывают личные истории, по которым можно судить об их истинных ценностях (9). Например, когда мы берем интервью у заключенных в тюрьме, мы обнаруживаем, что собеседники дают внятные ответы в тех случаях, когда их просят рассказать истории о сокамерниках. Причем говорят они не об их аморальности, а скорее о некой искаженной форме морали.

Другой пример: антрополог Уильям М. О’Барр и экономист Джон М. Конли побеседовали с директорами по инвестициям различных компаний об их бизнесе и обнаружили распространенную тенденцию. Она заключалась в том, что владельцы компаний охотно рассказывали истории о создании своего бизнеса и о его ценностях (10). Все эти истории в целом похожи и напоминают миф о сотворении мира, подобный тому, который, как заметил антрополог, рассказывали в древних племенах о происхождении человека. Центром истории является конкретный мужчина (реже женщина), благодаря исключительной дальновидности или смелости которого было основано племя – в нашем случае фирма. Нарратив в данном случае приобретает форму легенды об отце-основателе, значимость которой подтверждают многочисленные истории о текущих делах фирмы.

Литературоведение и нарративы

Размышляя о нарративах в экономике, экономисты часто сталкиваются с незнакомой многим из них сферой научных знаний – литературоведением. Некоторые теоретики литературы, вдохновленные отчасти идеями психоанализа вроде теории архетипов Карла Юнга (11) и теории фантазий Мелани Кляйн (12), обнаружили, что ряд базовых структур повествования постоянно повторяется, хотя имена действующих лиц и обстоятельства меняются. В связи с этим можно предположить, что человеческий мозг обладает некими «встроенными» рецепторами, реагирующими на определенные истории. Джон Кавелти в своей работе 1976 года классифицировал так называемые «формульные истории», присвоив выделенным им категориям названия вроде «жесткая детективная история» или «готический роман». Владимир Пропп в своей публикации 1984 года выделил 31 «функцию» народных сказок, абстрактно озаглавив эти категории «нарушением запрета», «злодейством и нуждой» и т. д. По мнению Роналда Б. Тобиаса, изложенному в его работе 1999 года, существует 20 основных сюжетов художественного произведения: «поиск, приключение, охота, спасение, побег, месть, загадка, соперничество, никчемный слабак, искушение, превращения, трансформация, созревание, любовь, запретная любовь, жертвенность, открытие, несчастный случай, вознесение и низвержение». Кристофер Букер в своей вышедшей в 2004 году книге выделяет семь базовых сюжетов: «победа над монстром, из грязи в князи, квест, путешествие и возвращение, комедия, трагедия и возрождение».

Теоретик литературы Мэри Клэгс в своей публикации 2006 года утверждает, что с точки зрения структуралистского подхода в литературоведении попытки классифицировать все основные сюжеты ведут к «чрезмерному упрощению и обезличиванию» (13). Отвергая классификации основных литературных сюжетов, предложенные другими исследователями, она утверждает, что «по мнению структуралистов, именно мышление человека формирует механизмы, объединяющие отдельные элементы и правила в четко организованные системы» (14). В публикации 1992 года Питер Брукс пишет, что нарратология должна «изучать механизмы воздействия нарративов на нас как на читателей, создавая модели понимания, а также выявлять причины того, почему мы нуждаемся в таких моделях» (15). Правильно классифицированные нарративы, как отмечает Брукс, «оживляют процессы создания смыслов» и усиливают «стремление к пониманию истинных значений» (16). Таким образом, изучение нарративов естественным путем приводит нас к психоанализу.

Исследователь русской литературы Гэри Соул Морсон и экономист Мортон Шапиро в 2017 году выпустили совместную работу Cents and Sensibility («Центы и чувствительность»), в которой утверждают, что правильное восприятие великих романов, которое приводит нас к наиболее полному пониманию опыта человечества, может оказаться полезным при моделировании экономической жизни.

Нейробиология, нейролингвистика и нарративы

Нарратив представляет собой последовательность слов, поэтому необходимо также учитывать и лингвистические принципы. У слов есть как очевидные прямые значения, так и различные коннотации. Кроме того, их могут использовать как метафору. Современная нейролингвистика исследует принципы функционирования и структуру участков мозга, которые отвечают за восприятие смысла нарративов (17).

«Заразительные» нарративы часто существуют в форме метафор. Иначе говоря, они выражают некую идею, механизм или цель, напрямую не упомянутые в истории. Мышление человека выстраивается вокруг метафор. К примеру, мы с легкостью включаем в свою речь военные метафоры. Мы говорим, что аргументация была «разгромной» или у нее были «слабые позиции». Человеческий мозг отмечает связь этих слов с военной тематикой, хотя и не всегда осознанно. Такие связи обогащают нашу речь, предлагая другие варианты выражения мысли.

В разговорах о «крахе» фондового рынка в памяти большинства людей всплывает история обвала фондового рынка США в 1929 году и его последствия. В 2003 году лингвист Джордж Лакофф и философ Марк Джонсон высказали идею о том, что метафоры не только делают письменную и устную речь ярче: они также задают направление нашему мышлению и влияют на выводы, которые мы делаем. Нейробиолог Ошин Вартанян в своей публикации 2012 года отмечал, что аналогии и метафоры «стабильно активизируют» соответствующие участки мозга, что можно наблюдать на снимках МРТ. Таким образом, мозг человека, судя по всему, запрограммирован реагировать на истории, которые заставляют нас мыслить аналогиями.