Полная версия

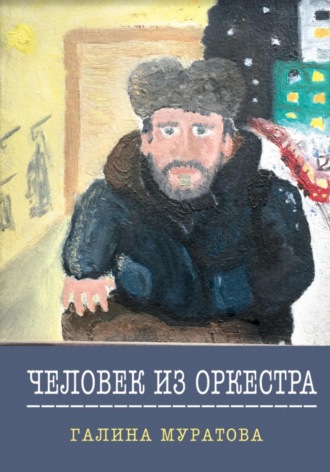

Человек из Оркестра

Галина Муратова

Человек из Оркестра

Зонт прощения

Он уезжал от нее в сильный дождь. А она почему-то провожала его. Они стояли под зонтиком, удивительного счастливого оранжевого цвета. И под ним было сухо и солнечно. Но это был обман, и Тамара всё не могла поверить, что уезжает он от нее навсегда. Она не могла, не хотела это сформулировать. Может осознание этой беды пришло бы, если бы не счастливо обнадеживающее стояние под рыжим зонтом на платформе у поезда.

Наконец, он, непривычно суетясь, ткнулся губами в ее руку.

– А зонт – это тебе, на прощение. Прости…

Он так сказал, не «прощание», а «прощение».

И прыгнул на подножку, и ушел в вагон, не оглядываясь.

А она осталась под широким семейным зонтом в новом одиночестве.

Она отбежала от поезда, бегом, бегом по лужам. Не видеть, не понимать и забыть.

Но поняла, что разом этого ей в одиночку не осилить, достала мобильный, чтобы позвонить Рите, единственной, у которой хватит и времени, и сил, чтобы выслушать банальную ее историю расставания с мужем, который почему-то ушел, толком не объяснив причины.

Но мобильник не работал, то ли заряд вышел из него, то ли отсырел.

И тут она увидела телефон-автомат. И это очень пригодилось. Рита, заохав и заахав, с каким-то даже аппетитом выслушала ее новость и, конечно, приказала:

– Приезжай.

Таксофон стоял у входа в метро, поэтому она, уже без всяких приключений, добралась до подруги в новостроечный район.

Рита уже сделала бутербродиков крошечных. Она любила все изящное, поставила крохотулечные стопочки и, для контраста будто, в центре стола горела отраженным светом яркого кухонного светильника литровая бутылка водки.

Подруги уселись за стол, и начался тот длинный, с причитаниями и всхлипываниями, диалог. Со стороны бессвязный и путанный, но на самом деле – необходимый и спасающий.

Они легли спать под утро. А за окнами все лил и шумел дождь. Под него и уснули.

Утром, сидя за горячим кофе и продолжая начатую беседу – прямо с того же места, в котором он был прерван, Рита посетовала:

– Как ты доберешься? Ливень такой, а давай – такси…

– У меня есть зонт роскошный. Он подарил «на прощение», сказал.

– Ты не вздумай, прощение ему – вот, – Рита состроила красивую фигу в серебристом маникюре на пальцах.

Но она вдруг замолчала и резко вскочила, ойкнув. Она вспомнила, что оставила зонт в таксофоне. Еще бы. Это был новый, непривычный для нее предмет. Она хорошо помнила, как, входя в кабинку, сложила зонт, с веселым щелчком он захлопнулся, и повесила его на специальный крючок. И конечно, поговорив с Ритой, забыла о нем и ушла.

Она почему-то очень расстроилась этому неожиданному событию. И даже вновь заплакала.

Подруга, узнав о причине внезапных слез, произнесла:

– Делов-то. Я тебе дам зонт. У меня их тьма. Гости забывают часто. Вот, выбирай, на любой вкус.

И действительно, на вешалке в коридоре приютились разноцветные, и разного калибра, зонтики. Но Тамара отказалась от замены.

Не объясняя ничего Рите, она быстро натянула плащ и торопливо попрощалась, выскочила из квартиры.

Рита даже слегка опешила, от такой её прыти.

А Тамара ехала долго, очень долго в метро, а может это ей показалось от состояния нетерпения – скорее добраться до так необходимой ей сейчас таксофоновой будки.

Конечно, Тамара понимала маловероятность и невозможность того, чего ей так хотелось.

А ей хотелось найти забытый вчера зонт. Ей непременно хотелось обрести этот оранжевый обыкновенный предмет. Как будто от находки этой зависело нечто очень важное, которое поможет в чем-то главном, и подскажет самое важное, что она должна сделать дальше.

Тамара подбежала к кабинке таксофона. Дождь все шел, и не было видно ничего за мокрыми капельными стеклами.

И в нетерпении она рванула на себя дверцу кабины – с таким нетерпением и силой, что, казалось, стряхнула с нее все дождевые капли.

Глянула на крючок под полочкой – и едва не заорала от восторга.

Зонт висел на месте. Как будто и не было этой ночи. И длинного вчера.

Он висел веселым солнечным лучиком в мрачноватой темности будки. И был сухим. Совсем.

Тамара осторожно сняла его с крючка. И была так рада своей находке, что поцеловала его в рыжую макушку.

Выскочила с ним под дождь и открыла зонт над собою.

Дождь застучал на натянутом шелке зонта, и Тамара вдруг почувствовала необыкновенное спокойствие и устойчивую защиту от купола солнечного над ней.

И Тамара вдруг почувствовала, что она готова простить нерадивого сбежавшего мужа. Какие пустяки это все… Когда ты идешь под широким семейным зонтом, который так прочен, надежен. И не улетит из твоих рук. Разве что с ураганным ветром. Но синоптики обещали во второй половине дня штиль и солнце.

И Тома охотно поверила в это. И еще она подумала о том, что это хорошо, что у всех мобильники. И таксофонами теперь пользуются очень редко.

Это была первая удача новой какой-то жизни.

Синяя тетрадь,

22 ноября 2020

Колдуны (и немножко о вороне)

Целая настоящая, живая, сидела на карнизе кухонного окна. И, как будто, ждала появления Александры. От неожиданности увиденного, Александра чуть подпрыгнула, ворона на карнизе – тоже. Но не улетела. А внимательно рассматривала её черным острым глазом.

Александра отошла от окна и включила чайник. Очень хотелось кофе.

В доме было холодно, на душе – еще холоднее. Стараясь оправдать долгое молчание детей и друзей, как бы обещавших и, по разным причинам, извинившихся за неявку на её (в который уже раз!) день рождения.

И правда, что за веская причина для визита? Она слушала их вранье по телефону и старалась оправдать это вранье.

Никто не врет – все просто обещают, и верят. Сулят и верят. И всякий у своей жизни на «посулках».

А ворона все сидела и внимательно наблюдала за действиями Александры. И та, налив себе кофе и сделав бутерброд, не зная почему, взяла кусочек сыра и подошла к окну. Ворона совсем не испугалась, только еще ближе подвинула тяжелый свой клюв к раме.

Александра открыла чуть окну и протянула птице ломтик.

Она почувствовала, как ворона, очень деликатно, взяла сыр через приоткрытое окно. И постояв с ним на карнизе, улетела на крышу дальнего дома.

– А спасибо где? – улыбнулась ей вслед Александра. И тут же забыла об этом визите.

Чтобы чем-то занять длинный-длинный день, она сделала тесто, протерла картошку, накрутила фарш для «колдунов», своего фирменного блюда.

Занимаясь всеми этими любимыми, некогда, делами, она как продлевала их надобность, их жизнь. И свою – чувствовала востребованной.

Звякали, клацали бездушно тексты в телефоне. Кто-то очищал свою совесть, дескать, не забыл. Вот он, я. И все посулы одинаковые в этих текстах: здоровья, долгих лет. А любви уже никто не сулил.

А ведь только её и хотелось Александре. Но она это скрывала, стеснялась в себе этого, излишней своей эмоциональности. От нее хотели мудрости и понимания их усталости и нежелания, ближнего этого круга, тратить на нее время и деньги.

Текст в телефоне не стоил ничего. И сулил, сулил.

Александра читала его в конце дня, и это было чуть скучно и совсем невесело. Трафаретное эхо поздравлений не могло радовать.

Но она гнала глупые и злые мысли, а призывала легкомысленные, легкие и веселые. Без других со стряпней не справиться. Все будет невкусно, и колдуны не заколдуются.

Это такие большие клецки из тертого картофеля, с мясом. Она получила рецепт этот от статной красавицы бабушки, которая сказала: «Делать колдуны научишься – все в доме крепко и хорошо будет».

Не сбылось.

Народ сейчас – больше по пицце. И слова теплого не знают, и прекрасно обходятся без всяких там домашних хитростей. Оно и правильно. Александра вздохнула и посулила себе, что в последний раз она готовит эти самые колдуны. Крепко посулила.

Кто-то утруждал себя звонком, а не письменным сообщением. И тогда – она звала на роскошный обед. Увы. Никто не уговаривался, и не соблазнялся.

Между тем, дом наполнялся дивными запахами. Александра вдыхала их и чувствовала привычную дурманность прошлой жизни своей, осмысленной и счастливой. Она и сейчас у Александры была осмысленной, спокойной, и в обнимку с личным достоинством, но в такие вот дни, как день рождения, она не могла победить привычку многолетнюю рук – и стряпала. Потом это раздавалось соседям, или вдруг дети, устыдившись своего естественного равнодушия, могли нагрянуть, ближе к ночи. Мало ли, были неподалеку.

Орал телевизор, шел какой-то сериал, зашла соседка на ароматы – за солью якобы, но Александра её к столу не пригласила.

– Гостей ждешь?

– Жду, – посулила себе Александра.

Вдруг шустрая тень за окном – и Ворона опять уселась на карниз.

– Тоже на ароматы, – улыбнулась ей Александра. Но сыра вороне больше не предложила. Не хватало еще приучать, загадят все окно. Еще и разобьют. Вон – клюв какой.

– Кыш! – сказала она птице, но та не послушала ее и осталась на карнизе. Стала причесывать перышки, всем своим видом показывая Александре, что не верит в её «кыш».

День убывал, исчезал. Где-то садилось солнце, дом напротив окрасился в красные цвета заката.

Главного звонка в этот свой день Александра не дождалась.

И вся стряпня, и все кухонные хлопоты, и колдуны – все это происходило только чтобы сократить эту тягучую паузу молчания до его звонка. Единственного и желанного. Самой Александре было странно то, что банально и пошло она ждет этого звонка. Но его не будет. И это она знала.

Он позвонит обязательно завтра утром, или послезавтра вечером, мягким своим голосом извинится, что занят был, за границей был, и еще что-нибудь вежливо посулит. И она опять поверит.

Поверит всенепременно.

Александра увидела ворону, которая совсем потеряла терпение – и вышагивала по карнизу туда-сюда, строго заглядывая через окно на непонятливую Александру.

И та сдалась.

Она взяла кусочек фарша, оставленного от колдунов, и осторожно приоткрыв окно, предложила вороне лакомство прямо с ладони.

Ворона оценила дружеский этот жест и, не спеша, съела, закатывая в удовольствии глаза.

И улетела.

Александра закрыла окно. Вымыла тщательно руки. Даже протерла ладонь спиртовой салфеткой.

– Так и не позвонил. Опять.

Александру даже успокоило это несостоявшееся положение её невостребованности. Ее радовало и успокаивало, что она так хорошо знает всё наперед. Все посулы.

И вдруг она вспомнила, что ворона в лучах заходившего солнца была чуть похожа на розовую Жар-птицу.

И Александра с нежной надеждой подумала, что ворона и завтра прилетит. И Александра угостит её колдуном. Она справится, клюв у нее огромадный.

Ах, только бы она прилетела, и не перепутала окно.

Александра подошла к кухонному окну и отдернула пошире шторы на всякий случай.

И тут она увидела перо от птицы, острозаточенное, оно будто было радужным от заката, и будто выдернуто специально для неё.

– И впрямь, Жар-птица, – улыбнулась Александра. И ей показалось, что в пере этом – был посул для неё.

Пёстрая тетрадь,

5 октября 2020

Эстафета

Когда ее наказывали в детстве, она в свое оправдание всегда говорила обидчикам: «Я – хорошая».

Убедительно так, и упрямо повторяла эти слова из угла, в котором частенько бывала, и потом, в классе, когда ей объявили бойкот за ябедничество учителям. Она и тогда тихо повторяла: «Я – хорошая».

И почему-то эта тихая простая фраза обескураживала нападавших. И они, уже усомнившись в своей правоте, иногда соглашались – а может и впрямь она хорошая.

Так она, хорошисткой, плавно вкатилась в юность, молодость, зрелость.

Как-то не случилось у нее своей семьи, хоть и каждый раз очередному мужу она, на его упреки в нехозяйственности, взбалмошности и безответственности, честно настаивала: «Я – хорошая».

Но мужей это не останавливало, они уходили, вероятно, не поверив в такое признание. И у них были свои аргументы, увесистые, как чугунные гири, которые так и стояли в ее доме – наследством от первого мужа атлета, до последнего – альфонса, который иногда колол этой гирей грецкие орехи.

Она вела толстые тетради, в которых старательно записывала хронику годов своей жизни. Тетради занимали несколько стеллажей в кладовке, в которую она крайне редко заглядывала, и совсем не за тем, чтобы прочитать листы своего жизнеописания, а бросить туда брезгливо сезонную обувь. Сапоги-босоножки, так отмерялись у неё лета, сбежавшие как-то уж совсем быстро и подло.

От первого мужа атлета был ребенок, крепкий и ладный мальчик. Она плохо и мало занималась с ним. Он вырос как-то вопреки, и ушел в свою жизнь. Иногда звонил, забегал на чуть-чуть. Но она была не в претензии. Однако попросила его забегать без снохи. Ей это было ни к чему. Думай, как не обидеть, что сказать. А то все обиды, обиды. Одно беспокойство.

Там в семье рос внук, но это всё ее интересовало мало, а чтобы скрыть даже от себя эту нелюбовь, она иногда останавливалась у большого трюмо в коридоре и говорила ему: «Я – хорошая».

И отражение кивало головой, улыбалось и соглашалось.

Все бы продолжалось так, в ладу и мире с собой, пока однажды ей не «подбросили» внука. Именно так она и назвала действо, которое сын и его супруга совершили.

«Всего на пару недель», – клялись родители, оставили пацана с ранцем учебников, пижамой и свитером. И умчались, ничего ей толком не объяснив, только уже на прощанье сын выдал: «Не бойся, мама. Он справится».

Она осталась с Геной. Когда она вернулась в комнату, Гена уже освоился. Он сбросил прямо на пол из её кресла изношенный любимый плед. На него были сброшены со стола ее книги и тетради. Поставил вместо – ноутбук, банку чипсов, сел в это кресло и стал смотреть в экран, и хрустеть чипсами.

– Тебе удобно? – с издевкой спросила она.

– Вполне, – лаконично ответил Гена, не уловив ее иронии, и не переставая жевать.

Она подумала: «Интересно, в каком классе он учится?» Но не спросила, ей было почему-то неловко, и она скосила глазом на гору учебников на столе. «5-6 класс», – прочитала она.

Дальше она приняла одностороннюю заботу о внуке. Будила и провожала его в школу, старалась не докучать вопросами и считала дни до приезда сына.

Гена, несмотря на свою тощесть, занял все место в ее квартире.

Ранец, кеды, учебники она находила в неожиданных местах. Самых неожиданных. Пару раз он забывал закрывать краны в ванной. И когда она сделала ему замечание, самым строгим голосом, и попросила быть внимательнее к кранам, чтобы не залить соседей, то Гена, не отрывая глаз от монитора, сказал:

– Я хороший. Хороший я.

Что-то с нею тут же случилось невероятное.

– Что ты сказал? – подошла она сзади к его креслу.

– Я – хо-ро-ший.

Она присела на краешек дивана, долго смотрела на сутулую спину и вихрастую голову в наушниках. И почувствовала странное першение в горле и щипание забытое в глазах. Она вдруг, впервые за много лет, заплакала от неожиданной нежности к этому пацаненку.

Она вдруг сильно и звучно заплакала, подошла к Гене, поцеловала его в светлую макушку и сказала:

– Ты – хороший. Ты – хороший, ты – хороший.

Но Генка вряд ли услышал её, на нем ведь были наушники, и глаза целились в какой-то стрелялке. И нельзя было промазать.

Проходя мимо, прямо на кухню, она остановилась на секунду, чтобы сказать своему отражению.

– Он – хороший! Хороший он.

А на кухне, увидя коробку с чипсами, открыла ее и попробовала.

Она хотела знать, что так нравится ее Генке.

И еще у нее было ощущение, что она пробежала свою дистанцию в длинной какой-то эстафете, вручила тяжкую эстафетную палочку следующему участнику.

И подумалось ей, что теперь не надо будет никогда произносить столь ответственные и, иногда, невероятные слова «Я – хорошая».

От этого стало легко и хорошо. И на вкус чипсы оказались очень качественными, и она заменила ими свой пресный обыденно-привычный ужин.

Пёстрая тетрадь,

11 октября 2020

Боня

Дворничиха Валя сильно не любила людей.

«Сплошное свинство», – сообщала она о человечестве главную свою новость.

Она судила людей, о каждом – по мусору, который они оставляли после себя.

Ее территорию составляли два изолированных между собой двора. Один дворик был маленьким, но проходным, анфиладой. А второй – огромным, заполненным автомобилями дорогих марок.

Владельцы скромно прятались за тонированными стеклами этих авто, но от Валентины не спрячешься. Она даже охранников этих лиц знала по имени, и по окуркам, вытряхнутым прямо из машины на асфальт, могла пожелать всяких чертей безошибочно нарушителю заповедной чистоты этого двора. От машины всяко меньше сора, чем от их владельцев.

Говорила о дворе: «Мертвый, здесь даже вороны не летают, не живут среди злодеев с помповыми ружьями».

Хуже обстояло дело с порядком в маленьком дворике. Он был красив по-европейски и обшарпан живописно по-русски.

Иногда здесь появлялся кто-нибудь из художников и рисовал милую арку, и окна над ней. Но это было редко. Чаще всего здесь гулял живописный старик Боня, которому доставалось от Валентины по полной. Мало того, что Боня мог уснуть в любом месте во дворе, и необязательно это была лавочка. Но перед тем как уснуть, он долго пел песни на идиш, пританцовывал на восточный лад. Танцевал, пока не падал, останавливался храпом.

Боня всегда ходил в светлом, цвета бывшего беж, и такой же светлой шляпе. Живописен он был необыкновенно, с седой библейской бородкой и живыми смешливыми темными глазами.

Боня не был бомжем. Он имел квартиру, и в ней дочь – толстую до колыхания, злую и орущую. Которая редко пускала его в квартиру, чаще он засыпал на лестнице. Так дочка боролась за трезвый образ жизни отца. Но Боня был добр и не обижался. Он был свободным человеком, не зависел ни от дочки, ни от чистой постели. Он и от выпивки не зависел. Так просто приятнее коротать время. Боня прославляться любил своей мудростью и афоризмами.

По своим праздникам он прорывался в дом к дочери, вырывал из шкафа чистую рубашку зятя, а еще носки. Переодевался и шел на улицу, где гулял песенно неделю, а то и две.

Дворничих он сильно раздражал неопрятным своим видом и поведением. Она часто ругала его за брошенную бутылку или грязную бумагу, но он только улыбался в ответ, сверкая единственным, но очень белым зубом.

«Моя гордость», – говорил он о нем, – «Лицо мое держит. Выпадет, и лицо сдуется. Стану шамкать», – смеясь, философствовал он.

«Иди в баню», – отмахивалась от него Валя.

«Не пускают туда меня, туда не пускают», – хихикал Боня.

Как-то перед Новым годом Валя мыла лестницы во всех парадных, за дополнительную плату.

И она ничуть не удивилась, когда между этажами обнаружила спящего Боню. Под головой у него была шляпа его, под которую он постелил газетку. Берёг.

Валя растолкала его и приказала идти куда-нибудь. К дочке, которая жила этажом выше.

– Не пускает, – вздохнул Боня, встал, кряхтя поднял шляпу, почистил поля на ней, прогнул привычным жестом тулью на ней. Надел.

Валя бросила тряпку в ведро и резко вдруг приказала:

– Боня, идем!

Он пытался сопротивляться.

– Уйду, я уйду, – обещал он ей.

Но Валентина уже все решила. Она не могла позволить, чтобы её ухоженный, намытый двор осквернил своим грязным обликом Боня.

– Идем ! – повторила она, достаточно приказно.

Старик сжался как-то и послушно засеменил по ступенькам вниз.

Валентина привела его к себе в дворницкую. Посадила в углу. И налив два таза воды, один поставила на пол в коридорчике.

– Раздевайся, становись в таз.

Она, не стесняясь его наготы, терла его грубой мочалкой долго, потом окатила душем из садовой лейки. Дала большую простыню и усадила его опять в угол.

– Сохни.

Потом взяла ножницы и аккуратно, фирменно как-то, подстригла ему бороду. Длинные, и красивой седины, волосы трогать не стала.

– Ты – красивый, Боня. Ишь, красавчик.

Она извлекла откуда-то чистое мужское белье с кальсонами и рубашку.

Боня оделся, еще и чаю выпил. И пока он глотал чай, он вдруг поинтересовался:

– Откуда у тебя мужской гардероб?

– От мужа, – вздохнула Валентина.

И Боня больше вопросов не задавал.

Уходя, он поцеловал руку дворничихе.

– Ты – святая? – не совсем верил он.

– Просто чистоту навожу вокруг. Терпеть не могу…

– Ты – человек, – не унимался благодарный Боня.

– Дворник я, – злилась уже Валентина, выталкивая его из дворницкой. – Иди уже! Мне лестницу домыть надо.

Она закрыла за стариком дверь и, почему-то злясь на себя, вылила из тазика мыльную воду, вытерла старательно лужу на полу, прихватив грязные обноски Бони, бросила их в бак. Уходя, открыла в комнате окно пошире.

Свежий воздух она тоже любила. И надо было убрать все следы Бониного визита. Потому что если дочка, придя с работы, заметит или учует носом возможность этого визита, Вале мало не покажется.

А Боню она предупредила, чтобы не проговорился никому. Впрочем, могла и не предупреждать. Боня и так бы не проговорился. Поскольку знал все о детях в этом мире. И не только.

Боня же уже забыл о чистоте, которая с ним так внезапно случилась, он сидел внизу в люльке ремонтников с каким-то мужиком. И оба закусывали каким-то бутербродом с газетки. А Боня бодро и неугомонно смеялся над своим же анекдотом.

Валя, проходя мимо них в соседний двор, пригрозила Боне кулаком, намекая, чтобы убрали за собой.

Пёстрая тетрадь,

14 октября 2020

Блажь

Он был не по-столичному прост. Одет просто и дорого, то есть с незаметным шиком для окружающих. Единственное, что выдавало в нем столичную непростую штучку – это роскошная совершенно, наглая свобода. Она прижилась в его походке. Он никогда не смотрел под ноги. Она жила в легком его обращении с деньгами, светилась в рыжих его дорого стриженных усиках и в золотом перстне-печатке со скромным бриллиантом в уголочке грани.

И перстень выглядел на его руке как-то незаметно, и видели не раз в компании, как ловко он мог открывать им бутылку с пивом.

Он был прост не по-столичному, но когда он приезжал в маленький городок, малую родину своей матушки, где она мирно доживала в милом доме на берегу моря.

Домик был скромным, по столичным меркам – хибара, но он купил его матери по её же указке. Именно такой, чтобы у моря, и никто не завидовал.

Он редко наведывался сюда. Ну, потому что совсем не любил моря, его вызывающую независимость. Эти качества он ощущал в себе, это был его знаменатель по жизни. Но здесь, стоя на высоком берегу, он, глядя на волны внизу, чувствовал себя ничтожным и щепой деревянной. Он о море что-то знал, читал, учил биологию, географию. А морю было глубоко наплевать на его существование. Это он понимал. И хорошо помнил, как однажды он, довольный собой, в модных очках, неторопливо выходил после купания из воды. И вдруг получил такой силы пендель в спину, от только что бывшей совсем кроткой, волны, что опрокинулся носом в песок. А волна так же резво отхлынув, унесла его шикарные очки, вместе с его высокомерием.

Поэтому он уважал море, как любую стихию, но чуточку боялся. И не любил.

В городок этот он приезжал наспех, утро-день. А вечером уезжал всенепременно. Увидеть мать, поговорить с соседями матери, которым он предъявлялся как главное достижение в её, материнской жизни, раздавал всем подарки и, с легким сердцем и радостью завершенного дела, улетал опять в столицу. Чтобы еще год-два забыть об этом доме, море и маминых подручных.

Зачем он приезжал – он и сам толком сформулировать не мог. Мать его особенно не звала и не ждала, ее подруги – тем более.

Он никому бы не признался в том, как случилось, что визиты сюда стали частыми, порой неожиданными, что сбивало с толку и беспокоило матушку и подружек.

Но он стал приезжать в этот городок. И не летал самолетом, а все больше поездом.

Как-то несколько лет назад, он, случайно и нехотя, сел на поезд, решительно не случилось билетов на самолет. Он трясся в купейном вагоне, дышал ароматами чужих тел и носков. И совершенно до дрожи злой на весь мир и всех людей, пробкой выскочил из вагона. Вдохнул чистого воздуха. Облегченно хотел выругаться и вдруг замер, и тормознул с ругательством.

Перед ним стоял мужчина в длинном темном пальто, застегнутом на все пуговицы. Он улыбался ему и держал в руках снятую шляпу.