Полная версия

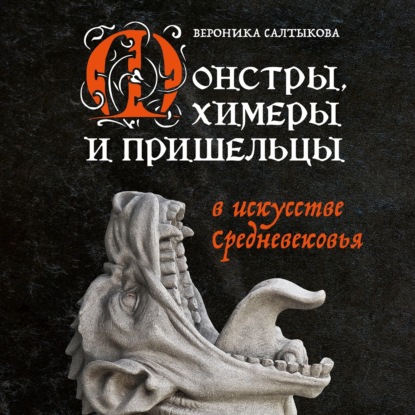

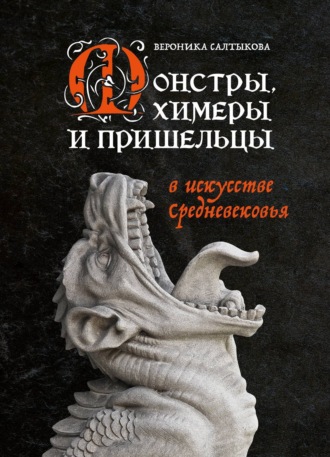

Монстры, химеры и пришельцы в искусстве Средневековья

Согласно многочисленным средневековым бестиариям, драконы – злейшие враги слонов. Они прячутся у тропинок, по которым ходят слоны, а затем обвиваются узлами вокруг их голеней и убивают удушьем. Сцена безжалостной расправы дракона над слоном нередко изображалась на миниатюрах. Однако слоны – не единственные враги драконов: они также не могут поладить с пантерами и голубями, которые прилетают к растущему в Индии дереву перидексиона. Тень от этого дерева губительна для дракона, поэтому он всячески ее избегает, всегда держась на солнечной стороне. В таком поведении прочитывалась христианская аллегория. Голуби – это верные христиане, которые находятся в безопасности от дьявола до тех пор, пока они остаются в церкви. Христос – правая сторона дерева, святой дух – левая. Дьявол боится церкви и не приближается к ней, но христианин, покидающий церковь, должен его остерегаться.

Одним из источников сведений о драконах и других мифических тварях служили сочинения, составленные средневековыми путешественниками, побывавшими в далеких землях. Среди них особенной популярностью пользовалась «Книга чудес света» Марко Поло. В XIII веке этот венецианский купец совершил свое знаменитое путешествие по Азии, посетив, вероятно, и Китай. После своего возвращения в Венецию Марко Поло принимал участие в войне с Генуей и оказался в плену. Сидя в тюрьме, он рассказал сокамернику о своем путешествии и увиденных чудесах, а тот подробно все записал. Так появилось сочинение, ставшее настоящим бестселлером. Оно многократно переписываюсь и богато иллюстрировалось.

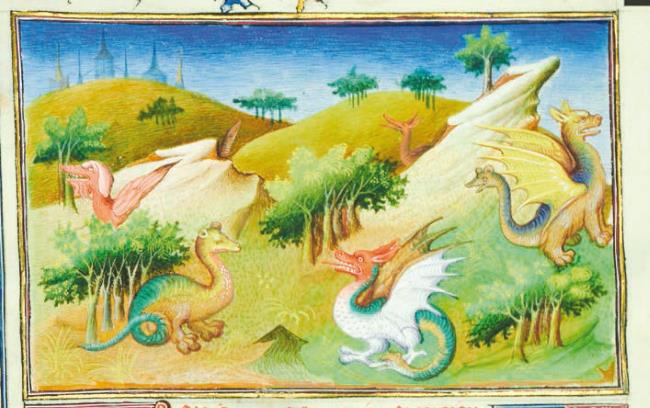

Изображение юньнаньских драконов из «Книги чудес света» Марко Поло, Франция, начало XV века.

(Национальная библиотека Франции, Париж, Français 2810, fol. 55v).

На одной из таких иллюстраций, выполненных в начале XV века, изображены юньнаньские драконы. Следуя традиции бестиариев, Марко Поло называет их разновидностью змей, но при этом подчеркивает, что они настолько страшные и огромные, что приводят в ужас любого, кто к ним приближается или слышит о них: «Водятся тут большие ужи и превеликие змеи. Всякий, глядя на них, дивится, и препротивно на них смотреть. Вот они какие, толстые да жирные: иной, поистине, в длину десять шагов, а в обхват десять пядей; то самые большие. Спереди, у головы, у них две ноги, лапы нет, а есть только когти, как у сокола или как у льва. Голова превеликая, а глаза побольше булки. Пасть такая большая, сразу человека может проглотить. Зубы у них большие, и так они велики да крепки, нет ни человека, ни зверя, чтобы их не боялся. Бывают и поменьше, в восемь, в пять шагов и в один»[18]. Однако на самой миниатюре драконы не столько пугают, сколько привлекают внимание читателя своей необычной внешностью, в частности яркой окраской, сочетающей красные, зеленые, желтые и голубые цвета. В данном случае средневековому художнику было важно подчеркнуть не символический смысл дракона как воплощения дьявольских сил, а экзотичность облика китайской разновидности этих легендарных животных.

Святой Михаил, истребляющий дракона.

Франция, конец XV в.

Национальная библиотека Франции, Париж (Français 14363, fol. 6).

Святая Маргарита, спасающаяся из чрева дракона. Livre d’images de Madame Marie

Бельгия, конец XIII в. Национальная библиотека Франции, Париж (Nouvelle acquisition française 16251, fol. 100). http://expositions.bnf.fr/bestiaire/grand/drag_09.htm

Дракон часто появляется в сюжетах, связанных с историями из жизни христианских святых: победа Святого Георгия над Змием, победа Святого Михаила над драконом, история Маргариты Антиохийской, которая смогла выбраться из чрева проглотившего ее дракона благодаря кресту, и другие похожие предания. Во всех этих примерах дракон выступает в своей самой очевидной роли – воплощает дьявола, поверженного святыми с помощью веры во Христа. Эпизоды, связанные с укрощением и даже приручением драконов, стали своего рода общим местом в житиях христианских святых: так, на миниатюре из Большого часослова Анны Бретонской священнослужитель из Орлеана Святой Лифард изображен с драконом, которого он держит на цепи, словно собственного питомца. Практически ту же самую картину можно наблюдать и на миниатюрах с изображением Святой Марфы: праведница выгуливает на поводке драконоподобное чудище по имени Тараск, которого она смогла покорить своим чудесным пением.

Святой Лифард, приручивший дракона. Большой часослов Анны Бретонской

Франция, Тур, ок.1503–1508 г.

Национальная библиотека Франции, Париж (Latin 9474, fol. 185v).

Святая Марфа укрощает дракона.

Миниатюра из «Золотой легенды», XV в. Франция. Национальная библиотека Франции, Париж (Français 242, fol. 154r).

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8426005j/f323.item

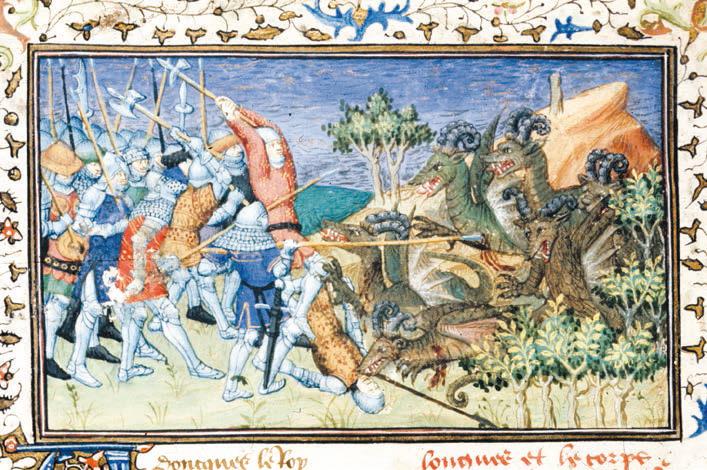

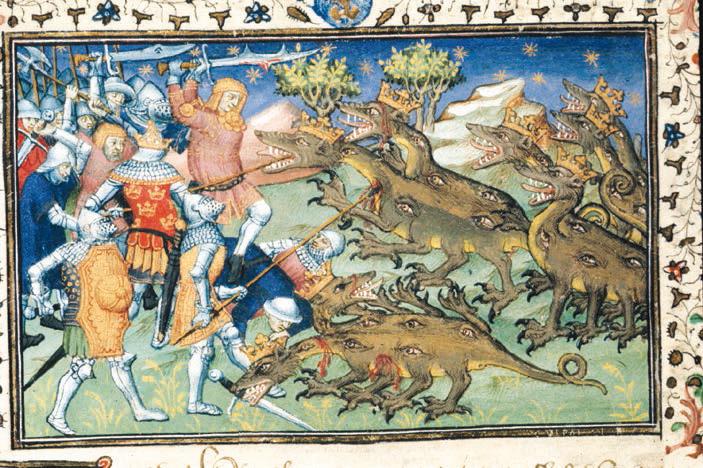

Победы над драконами прославили не только христианских святых. Знаменитые средневековые рыцари Персеваль и Ланселот тоже вступали в схватку с ними. Приключения короля Артура и его славных рыцарей нередко иллюстрировались миниатюрами с этими эпическими сражениями. Но, пожалуй, самым известным укротителем драконов был великий завоеватель Александр Македонский, ставший легендарной фигурой для всего западноевропейского рыцарства. На миниатюрах из сборника о приключениях Александра, созданных в первой четверти XV века, можно увидеть, как он одерживает победу над драконами с бараньими рогами, двуглавыми драконами, изумрудоголовыми драконами и другими удивительными представителями этого семейства.

Святая Марфа укрощает дракона.

Миниатюра из часоcлова Генриха VIII.

Франция, Тур. Ок. 1500 г.

Библиотека и музей Моргана, Нью-Йорк, США (MS H.8, fol. 191v).

https://www.themorgan.org/collection/hours-of-henry-viii/198

Ланселот сражается с драконами.

Франция, Ок. 1470 г.

Национальная библиотека Франции, Париж (Français 112 (1), fol. 224v).

Как и в случае с грифонами, дракон стал одним из популярнейших символов в геральдике. Существует великое множество геральдических драконов, среди которых виверны – драконоподобные существа с одной парой лап, крылатые змии с полиморфными чертами (например, головой льва или человека), бескрылые драконы, огнедышащие и не извергающие пламя драконы, а также другие их разновидности. Как правило, присутствие на гербе дракона было связано с какой-либо местной легендой о победе над этим чудовищем, совершенной отважным героем. В средневековой изобразительной традиции, не связанной с геральдикой, образ дракона также многократно варьировался, в чем уже можно было убедиться, глядя на иллюстрации из различных манускриптов. Но несмотря на удивительное разнообразие облика, в котором предстают перед нами драконы в средневековых памятниках, символическое истолкование этого монстра чаще всего оставалось неизменным: он олицетворял собой дьявольские силы, абсолютное зло и даже самого cатану.

Александр Македонский сражается с драконами. Миниатюры из сборника «Правдивая история доброго короля Александра» (Le Livre et le vraye hystoire du bon roy Alixandre).

Франция, ок. 1420 г.

Британская библиотека, Лондон (Royal 20 B XX f. 78v, f. 83v).

Монстры под водой

Подводные глубины оставались для средневекового человека миром самых сокровенных тайн. Загадочные водные существа, такие недосягаемые и пугающие, будоражили фантазию энциклопедистов и художников. Как и в случае с наземными животными и птицами, главным источником информации об обитателях далеких морей и рек служили сочинения античных авторов и бестиарии, вобравшие в себя сведения из античных трактатов о природе. Средневековым знатоком чудовищ можно по праву считать доминиканского монаха Фому из Кантимпрэ, автора двадцатитомной энциклопедии «О природе вещей» (лат. «De natura rerum», ок. 1230–1245 г.). В ней, как и было принято в Средние века, он собрал сведения обо всем на свете: от космогонических теорий и рассуждений о душе человека до описаний червей, насекомых, растений и камней. Однако, в отличие от других средневековых сборников, в этой энциклопедии ощутим особый интерес автора к монстрам. В частности, к чудовищам, обитающим в морях и реках.

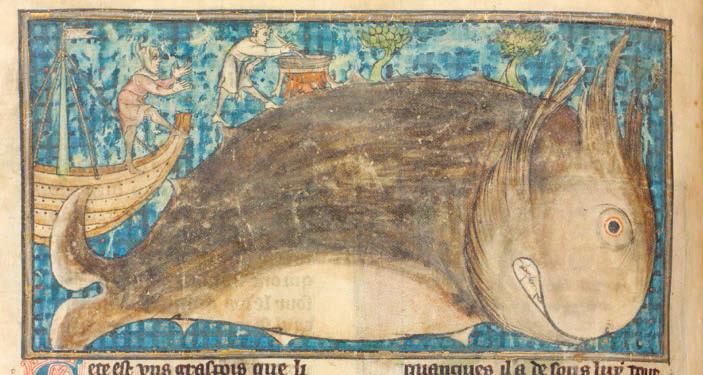

Моряки разводят костер на спине кита, приняв его за остров.

Миниатюра из «Книги сокровищ». Первая четверть XIV в., Франция

(Yates Thompson MS 19, f. 49v, Британская библиотека, Лондон).

Средневековые представления о существах, обитающих в воде, были, пожалуй, самыми туманными. Информация из бестиариев и энциклопедий кажется чрезмерно преувеличенной и даже фантастической. Так, например, кит неизменно описывался как чудовище размером с гору, равнину или остров. При этом отмечалось, что рот у него расположен на лбу. Согласно средневековым убеждениям, эти гигантские монстры поднимают на море такое волнение, что могут отправить на дно целый флот. Нередко они топят корабли, случайно задевая их на плаву. Как указывал еще Исидор Севильский, спины китов покрыты песком, поэтому мореплаватели иногда принимают их за сушу и высаживаются там, бросая якорь, а некоторые даже разводят на этой «суше» костер. Почувствовав жар пламени, зверь внезапно погружается в глубину, унося с собой в пучину и корабль, и людей (как не вспомнить здесь русскую сказку «Конек-Горбунок»?). На миниатюре XIV века из так называемой «Книги сокровищ» можно увидеть огромного кита, на спине которого моряки уже разожгли огонь для приготовления еды.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Эйнхард. Жизнь Карла Великого. Москва: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2005. С. 109.

2

Цит. по изд.: Памятники мировой эстетической мысли. Том 1. Античность, Средние века, Возрождение. Издательство Академии художеств СССР, 1962. 682 с.

3

Цит. по изд.: The Fathers of the church: a new translation. Volume 42. Saint Ambrose. Hexameron, Paradise, and Cain and Abel. New York, 1961. 449 p.

4

Цит. по изд.: The Fathers of the church: a new translation. Volume 42. Saint Ambrose. Hexameron, Paradise, and Cain and Abel. New York, 1961. 449 p.

5

Пастуро М. Символическая история европейского Средневековья. Санкт-Петербург: Alexandria, 2012. 446 c.

6

Здесь и далее тексты Абердинского бестиария цитируются по электронной версии манускрипта, опубликованной на сайте Абердинского университета (Шотландия): https://www.abdn.ac.uk/bestiary/ms24/.

7

На сегодняшний день самым ранним, дошедшим до наших дней иллюстрированным физиологом является так называемый Бернский «Физиолог» (лат. «Physiologus Bongarsianus», городская библиотека Берна, Codex Bongarsianus 318), который, вероятнее всего, является копией IX века, воспроизводящей античный прототип V века.

8

В эпоху зрелого Средневековья будут появляться различные энциклопедии и трактаты, включающие информацию о животных, фантастических тварях и чудесах: «Tractatus de bestiis et aliis rebus» XII века, приписываемый Гуго Сен-Викторскому, знаменитое «Зерцало природное» XIII века (лат. «Speculum naturale») Винсента из Бове, «Книга о животных» Альберта Великого и др.

9

Здесь и далее сведения и цитаты из «Этимологий» Исидора Севильского приводятся по изданиям: Исидор Севильский. Этимологии, или Начала. Книга XI. О человеке и чудесах. Глава II: О возрастах людей; Глава III: О чудесах; Глава IV: Метаморфозы // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Выпуск 5. Перевод Павлова А. А., Москва: ИВИ РАН, 2015. А также Исидор Севильский. Этимологии XII: О животных / Платоновские исследования. Выпуск 15. Перевод Гараджа А. В., Москва, 2021.

10

Плиний Старший. Естественная история. Книга VIII. Перевод с латинского языка и комментарии Шабага И. Ю. // Труды Кафедры древних языков. Выпуск III. Труды Исторического факультета МГУ: Выпуск 53. Серия III. Instrumenta studiorum: 24. Москва: Индрик, 2012.

11

Марк Анней Лукан. Фарсалия, или поэма о гражданской войне. Москва: Научно-издательский центр «Ладомир» – «Наука», 1993. Репринтное воспроизведение текста издания 1951 г. Перевод с латинского Остроумова Л. Е. Редакция, статья и комментарии Петровского Ф. А.

12

Здесь и далее сведения и цитаты из книги Фомы из Кантимпрэ приводятся по изд.: Жизнь чудовищ в Средние века. Перевод с латинского Горелова Н.С. Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2004. 224 с.

13

Цит. по изд.: Повесть о рождении и победах Александра Великого. Перевод с латинского и старофранцузского, вступительная статья и комментарии Горелова Н.С. Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2006. 256 с.

14

Страбон. География в 17 книгах. Книга XV. Репринтное воспроизведение текста издания 1964 г. Москва: Ладомир, 1994. Перевод, статья и комментарии Стратановского Г. А., под общей редакцией профессора Утченко С. Л.

15

Муравьиные львы (лат. Myrmeleontidae) – семейство насекомых из отряда сетчатокрылых. Четырёхкрылые, напоминающие стрекоз, насекомые с размахом крыльев до 15 см.

16

См. в серии: Patrologiae cursus completes – Вeati Rabani Mauri. De Universo. Libri XXII–Libri VIII. Cap. 3.

17

Августин Аврелий. О граде Божьем. Книги XVII–XXII. Электронный ресурс. URL: http://www.civisbook.ru/files/File/Avgustin_18-22.pdf.

18

Цит. по изд.: Книга Марко Поло. Под редакцией И. П. Магидовича. Москва: Госиздат географической литературы, 1955. 376 с.