Полная версия

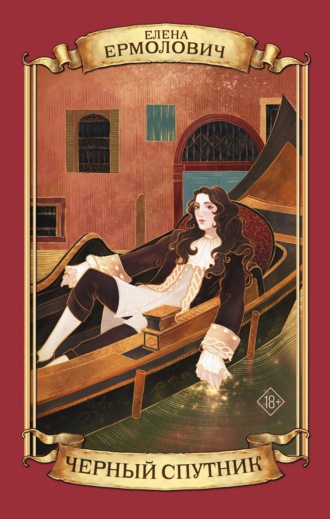

Черный Спутник

– За яды?

– Нет, не за яды. Не пожелал к царице нынешней идти в полюбовники, побрезговал, после всех её холопьев-то.

В Москве царицу Лисавет народ презирал, особенно – тати, ухари, лихие люди, те, кто преступное зазеркалье. У лихих людей иерархия – священное дело, и царице никак не смогли простить её простецких любовников, что из блинопёков, из гвардейцев, из певчих. Как же так, ведь подобное оно должно быть к подобному. В масть.

– Был жених, король Луи,Но он оказался слишком хорош.А гвардеец Шубин –Он то, что нужно…– пел Гийомка по-французски, под мандолину, и салон внимал ему, смеясь. Но Москва – то совсем иной коленкор, не Кёнигсберг, не Дерпт. Непременно отыщется доносчик… Забавная французская песенка, в Кёнигсберге не стоившая ничего, здесь, в Москве, обошлась Гийомке расточительно дорого – рваные ноздри, батоги, ссылка.

Политика, интрига, чёрт бы их драл.

В чёрном небе мерцали звёзды, снег воздушными шапками лежал на крышах. На заборе орала бессонная ворона. Из псарни раздавался дружный лай – собак растревожили шаги запоздалого ночного прохожего.

Дверь конюшни была приоткрыта – из щели валил пар, и на снегу лежала полоска света. Слышались смех, голоса и нестройный звук музыкального инструмента – слуги праздновали окончание рабочей недели.

Князь тихо вошёл в конюшню и встал на пороге. Если ваш дом – кубло змей, и каждый вечер наготове скандал, истерика или даже драка, имеет смысл проводить вечера в гостях, а за неимением приглашений – хоть на конюшне с Люцифером.

Слуги так увлеклись, что пропустили явление хозяина. Псари и конюхи собрались полукругом и слушали Мору, бренчавшего на расстроенной мандолине с некуртуазным энтузиазмом. Кое-кто отбивал такт по деревянной перегородке, а Готлиб даже пытался подпевать. Мора пел по-русски, но Готлибу и это не мешало. Странная то была песня.

От большого ума лишь сума да тюрьма.От лихой головы лишь канавы и рвы.От красивой души только струпья и вши.[2]Мора поднял голову, увидал князя и тут же перестал петь.

– Продолжай, цыган, что же ты замолчал? – ободряюще произнес старик. – Твоя ария не лишена смысла.

Но Мора не решился продолжать, и слуги потихоньку засобирались по домам. Готлиб взял мандолину, отыскал свою шапку и обернулся к Море.

– Идём?

– Ступай, я догоню, – отвечал Мора.

Князь опять остался один на один со своим Люцифером-вторым, и Мора змейкой просочился в денник.

– Зима, ваша светлость. Мороз. Больше не выйдет у меня в окошко забраться.

– Прибыл твой посыльный? – с деланым безразличием спросил князь, но пальцы его, перебиравшие конскую гриву, мелко затряслись.

– Прибыл, ваша светлость.

Мора вытащил из-за пазухи письмо и отдал с полупоклоном. Князь сломал печать, пробежал письмо глазами и спрятал за манжет.

– Идиот…

Мора поднял брови.

– Не ты – Рене. Корреспондент мой несуразный. Несчастный, ни на что не способный, беспомощный идиот… Всё бы отдал, лишь бы увидеть его с бородой.

Мора кашлянул – напомнил о себе. Князь расцепил чётки.

– Ну же, выбирай!

– Я хотел бы розовую.

– Она же ничего не стоит! И я не возьму грех на душу – бери любую другую.

Мора указал на зелёную бусину, тут же её получил и на всякий случай спрятал за щеку.

– Вот видишь, – поучительно произнёс старый князь. – А ты хотел взять розовую. Назавтра тебя бы отпевали.

– Вовсе нет, – осмелился возразить Мора. – Я знаю подобные камни, там так всё притёрто, что хоть в рот клади, хоть в воду – ничего не упустят.

Князь задумчиво перекатывал чётки в пальцах.

– Ты, наверное, уже понял, чей это был подарок?

– У вашего друга Рене прекрасный вкус и светлая голова, – искренне похвалил Мора – соликамский граф заочно был ему симпатичен.

– Не успел пропеть петух, как этот друг трижды отрёкся, что знать меня не знает. И исшед вон, плакася горько – так, кажется, сказано в Писании. Эпибалон эклаен…

– Не верю в бога, – пожал плечами Мора.

– И нечем тут гордиться, дурачок. В моём смертном приговоре самое первое обвинение было – что в церковь не ходил. Ну, и единственное правдивое. Ступай, цыган, спасибо тебе за службу.

– Всегда к услугам вашей светлости.

Мора поклонился и выскользнул из конюшни.

Князь же вытащил письмо из-за манжета, прочёл еще раз, нервно смял листок и произнёс горестно:

– Эпибалон эклаен…

Последний дежурный конюх, оставшийся в конюшне, подумал, что хозяин призывает дьявола.

К Готлибу в гости пришла дама. Не девка с губами, крашенными свёклой, именно дама – в шляпе, в немецком платье, в очках и с книжкой. Море до смерти хотелось узнать, что они двое собираются делать с этой книжкой, но остаться в каморке было никак нельзя.

Накинув тулуп и шапку, Мора выбрался на улицу – шёл мокрый снег. Тулуп под снегом мгновенно отяжелел и повис. Мора собрался было к Шкварне, но представил, как поплетётся в мокром тулупе туда, потом в мокром и уже холодном тулупе – обратно. К тому же прекрасная трактирщица настолько впечатлилась щепетильностью Моры в вопросах пола, что закрутила с ним жаркий тайный роман, и явилась закономерная проблема – не раскрыть ненароком амурный секрет господину Шкварне. Потому что получить дрыном поперек хребта Мора пока не был готов.

Поблуждав по задворкам, Мора зашёл в немецкую кирху. Пересидеть визит дамы можно было и тут. Мора уселся на лавку, задумался:

«Цыган-лютеранин… вот была бы игра природы…»

– Здравствуйте, Мора, – послышался тихий голос.

Совсем рядом на лавке сидела чёрная пасторша, прекрасная и печальная, но Мора в мыслях своих о монструозном цыгане-лютеранине её не заметил.

– Здравствуйте, госпожа Софья, – поздоровался Мора.

– Я и не знала, что вы тоже верующий.

Мора решил не разочаровывать её и подтвердил – да, верующий, тем более что утонувший в Кёнигсберге Гийомка был что-то вроде католика.

Пасторша сняла лопнувшую перчатку – ладошка у нее была чудная, нежно-розовая. На безымянном пальце поблёскивало колечко.

– Не досаждает вам больше наш поручик? – спросил Мора, чтоб поддержать беседу и потихоньку увести разговор от религии.

– Куда там… Ещё хуже лезет. Беда мне с этими поручиками – сначала Дурново сватался, предшественник этого, нынешнего. Потом Дурново отослали – проклятый Булгаков явился, чеснок липучий, – пасторша с отчаянием взглянула на Мору, и тот вдруг увидел, что лет ей много – к сорока, и морщинки у глаз, а сами глаза зелёные.

– Так скажите мужу, он отвадит поручика, – предложил Мора.

– Знаешь, кто мой муж? Пастор, – тихо, обречённо отвечала чёрная Венера. – Что он может? Я сама его оберегаю. Я и в ссылку за ним поехала, он – за герцогом, а я – за ним. Я же горничной была при старой герцогине.

– При ком?

– При жене хозяина. Мне шестнадцать было, девчонка совсем, могла остаться в столице, какой-нибудь барыне пятки чесать, арапки в Петербурге нарасхват. Мне ведь герцогиня вольную выписала… Нет, понесло дуру в Сибирь, пастор мой не смог герцога оставить, а я – его. Писать он меня учил, считать, звёзды показывал…

В зелёных глазах пасторши стояли драгоценные слезы.

– Не плачьте, Софьюшка… – Море сделалось жаль её. – Я сделаю поручику отворот, и он отстанет.

– Вы же не умеете, – жалко улыбнулась пасторша.

– Тут колдовства и не нужно, достаточно смекалки, – Мора ободряюще подмигнул. – Увидите, поручик про вас и думать забудет. А герцог – это наш князь?

– Он герцог. Здесь провинция, люди не знают таких титулов. Впрочем, он теперь никто, – красавица вздохнула. – А герцогиня давно сошла с ума, с тех пор, как герцога арестовали, и она бежала за солдатами – босиком по снегу. С тех пор она всё прядёт, как паучиха, и молится.

– Так вы из столицы – в Сибирь, а потом – к нам, сюда? Тяжко было, наверное?

– А вы как думаете? Холод, ветер, грязь, дорога. Приставака Дурново, безумная герцогиня, три герцога – один злюка и два пьяницы, и дурак врач, и болван пастор, который в упор меня не видел! – пасторша сжала розовый кулачок, и колечко заиграло.

– И вы служили герцогине ещё в столице?

– Недолго, – чуть удивлённо отвечала пасторша.

– А не захаживал ли к вашим хозяевам граф Лёвольд?

– Ну, бывал и такой. Щёголь придворный. А на что он вам?

– Дело в том, Софьюшка, что он мой папаша, – с внезапным вдохновением выпалил Мора. – Он, конечно, не признавал меня, и в судьбе моей почти не участвовал. Но так хотелось бы сироте услышать хоть что-нибудь о покойном родителе!

– Он помер? – огорчилась Софья. – Вот жалость… Я почти ничего не знаю – я же служила герцогине, в её покоях. Ну, что вам сказать? Родитель ваш очень дружен был с герцогом, даже думали, что он приставлен за ним шпионить. Он был, ну, такой весь из себя любезный кавалер, такой… Как игрушка. Знаете, есть фарфоровые куколки, которых ставят на камин? Ваш отец был самый красивый мужчина из всех, кого я когда-нибудь видела. Но будь у вас нос, вы были бы вылитый папаша. У вас его глаза и такие же брови, и он так же, как вы, рисовал на лице белилами эдакую непроницаемую маску – словно прятал за нею что-то.

– Я прячу клейма, – признался Мора, – и надеялся прежде, что это не очень заметно.

– Что вы, почти незаметно. Подберите пудру потемнее, и никто не догадается. Просто у меня острый глаз. Надо же, вы байстрюк Лёвольда…

– Не выдавайте мою тайну, – взмолился Мора, во глубине души надеясь, что пасторша немедленно всем разболтает, – и я навеки отважу от вас поручика.

– О, я буду молчать! – пасторша сжала кулачки. – Только избавьте меня от Булгакова! Я сперва не верила, но, если Лёвольд ваш отец, вы справитесь!

– Т-с-с, это тайна!.. – напомнил Мора. – А что, граф был так умён?

– Не умён, но гений интриги. Все его друзья между собою были врагами.

– А говорили, что не помните ничего. Спасибо вам, Софьюшка, за доброе слово – про папашу.

Мора не удержался, поцеловал розовую ладошку. Интересно, та дама еще у Готлиба или можно возвращаться? И пригодилась ли им книга?

На другой день Мора взял на поводок легавого Балалая и, как только изящный поручик лениво сошёл с крыльца – направился наперерез с дельным видом.

– Ага, мошенник! – обрадовался поручик.

В последнее время Мора старательно его избегал.

– Добрый день, господин капитан-поручик, – поздоровался Мора. – А мы вот скотинке глистов гоняли.

– Твой приворот – говно!.. – Голос поручика зазвенел. – сколько недель прошло? И ничего!

– Вы меня не слушаетесь, вы нарушаете главное правило хорошего приворота, – пожурил Мора. – Вот вы к предмету подходили?

– Подходил…

– Руками трогали?

– Трогал… – Поручик увял. – Что, всё пропало?

– Отнюдь, – Мора ослабил поводок Балалая, и пёс с упоением обнюхал поручику панталоны. – Асцендент во Льве, луна в восьмом доме. Ещё можно поворотить судьбу, но это будет стоить…

– Сколько, кровопийца? – простонал поручик, отстраняя Балалая.

– Гривня. И то себе в убыток. Есть у меня зелье одно, для младшего князя, специально смешал, чтобы вечером отдать. Делает мужчину неотразимым в своей привлекательности.

– Ему-то зачем?

– Его светлость к госпоже Дурыкиной благоволит, но безуспешно.

– А-а… – протянул разочарованно поручик. – Я о нём лучше думал. Уступишь зелье?

– Молодой барин побьёт меня палкой…

– Не боись. Я сяду с ним в карты играть, он и про тебя, и про всё на свете забудет. Уступи, а? Вдвое дам.

Мора поломался ещё для виду и вытащил наконец из-за пазухи зелёный пузырёк, заткнутый тряпицей. Поручик выхватил пузырёк, отсчитал две монетки и бегом бросился в дом. Мора с Балалаем на поводке неспешно продефилировал к псарне. Готлиб торчал в дверях, наблюдал.

– Что ты дал ему, повесе?

– Аква тофану, – отвечал было Мора, но Готлиб его не понял, и Мора признался: – У конюхов взял пургатив конский и опия туда добавил от души. Может, хоть так дурь из него выйдет.

Конец февраля выдался тёплым – словно уже весна. С крыш свисали сосули, солнышко пригревало, вытапливая проплешины в ноздреватом снегу.

Старый князь каждый день охотился – носился по лесам в компании полицмейстера, и что ни день – помещики предъявляли счета за потраву. Старый дьявол издевательски хохотал (что можно потравить в феврале?), притворялся, что не знает по-русски, и всех отсылал к поручику.

По закону поручик, как представитель государыни, обязан был оплачивать всё, что его подопечный сломал или испортил. Сам поручик на охоты не ездил, ходил бочком и покряхтывал – видать, приболел.

Мора поручика обходил за три версты, понимая, что из-за жалости к пасторше нажил себе зловредного врага. Впрочем, каникулы заканчивались, пришло время собираться в Москву. Гонорар за услуги почтового голубя спрятан был в надёжном месте, новых писем князь, всецело поглощённый охотой, отправлять не собирался. Значит, пора Море и честь знать. Откроется переправа, ляжет понтонный мост, примчится гонец со столь желанным носом – и можно отправляться в дорогу. А можно отправляться и без носа, если не терпится.

Одно лишь не давало Море покоя. Аква тофана и противоядие Митридата. Дерзкая мечта владела молодым проходимцем. Море скоро тридцать, он прожил жизнь, так и не достигнув ничего значительного. Зато лишился ноздрей и на пару лет – свободы. А вот если бы ему принадлежал секрет, который много лет уже считают утерянным? Что там гордая атаманша Матрёна – и в Кёнигсберге, и в самой Вене раскрылось бы перед Морой множество дверей. Мир лёг бы к его ногам, как покорённый зверь… Но как узнать секрет? Что такое сказать загадочному Лёвольду, блиставшему некогда на царских паркетах, чтоб бывший гений интриги доверился клеймёному арестанту?

Мора пока не знал. Но и мечта не отпускала.

Мора возвращался с рынка с корзинкой, полной яиц. «Я пошла на рынок и купила дюжину их» – как говаривала одна стеснительная поповна. Навстречу ему попалась пасторша – она шла медленно, словно надеялась встретить кого-то по пути.

– Доброго дня, матушка Софья, – поздоровался Мора.

– Здравствуйте, Мора, – просияла чёрная Венера с глазами зелёными, как у ведьмы. – А я ведь вас ищу!

– Что, отстал поручик? – спросил Мора, впрочем, заранее зная ответ. Но он надеялся на подробности.

– Ах да, отстал! После такого позора!.. – И Мора впервые увидел, как арапы краснеют. – После такого фиаско он никогда, никогда не решится более взглянуть мне в глаза! Спасибо вам, Мора!

– Что, обделался? – не удержался Мора. – Ох, простите, матушка.

– К сожалению, не успел. Но почти. Он явился к нам с этой своей французской книжкой, и еле успел выбежать на двор. Вся книжка отправилась в жертву Клоацине. Но ведь я искала вас не за этим.

– Что же за известие может быть ещё лучше?

– Мора, ваш отец жив!

– Откуда вы узнали?

– О, это тайна исповеди, я не могу сказать. Я рассказала мужу, чей вы сын… Уж простите, Мора!.. И муж мой проговорился, что ваш отец не умер, он в ссылке, где-то в Сибири. Нет, не совсем в Сибири, на полпути, в Соликамске.

– Это князюшка наш пастору исповедался? – угадал Мора. – Никак его светлость виделся с папашей или письмо получил?

– Нет, что вы, к сожалению, это только слухи. Кто-то проездом из Сибири что-то рассказал – мол, жив, здоров, сидит под арестом.

– Это всё равно что помер, – с деланым смирением отвечал Мора, радуясь, что старый князь не исповедался пастору как следует, от всей души. – Где я и где Соликамск? Вряд ли мы увидимся.

– Герцог так же говорил – мы старые, больные, и вряд ли с ним когда-нибудь встретимся. И всё бы я отдал за такую встречу.

– Вы что, подслушивали?

– Нет, что вы!.. – И Мора увидел, как арапы становятся пунцовыми. – Я, кажется, сейчас выболтала тайну исповеди. Поистине язык мой – враг мой. Муж мне это пересказывал – всё удивлялся, какое сердце нужно иметь, чтобы простить негодяя.

– Муж ваш тоже, Софьюшка, не подарок – где тайна исповеди? Где не судите, да не судимы будете? – напомнил Мора. – В любом случае папаша расплатился за свои прегрешения сполна, с князем они в расчёте.

– Наверное, вы правы. И спасибо вам, Мора, за отворот.

– Всегда рад служить.

Мора перехватил поудобнее корзинку с яйцами и направился восвояси.

Возле дома Мору поджидал поручик Булгаков, давеча принесший томик французской поэзии в дар богине Клоацине. Но с тех пор поручик окреп и готов был к серьёзному разговору – трость в его руке говорила именно об этом. Мора же, как назло, был без трости – проклятая спина перестала болеть.

– Попался, негодяй! – с весёлой злостью воскликнул поручик. – Будешь знать, как людей травить!

– Да что вы, благородие, да я ни сном ни духом! – зачастил Мора, отступая.

Но смиренную маску ему удержать не удалось – взоржал конём.

Поручик побагровел, поддёрнул рукава и с тростью наперевес кинулся на обидчика. Не шпагу же обнажать, в самом деле, ради такого ничтожества.

«Пропали яйца», – подумал Мора, впрочем, без особой тоски.

Кадровый военный оказался бессилен в схватке с житаном, воспитанным кёнигсбергской подворотней. Мора поднырнул под занесённую трость, ударил нападавшего по ногам и тут же обрушил поручику на мундир свою корзину со всем драгоценным содержимым.

Ворота княжеского дома распахнулись, и на улицу выкатилась карета. Поручик вскочил на ноги, Мора же благоразумно пал в грязь и притворился если не мёртвым, то побитым.

– Булгаков, мы к Оловяшниковым на блины. Ты как – с нами? – раздался томный голос, дверца приоткрылась, и показалось розовое личико князя Петера, старшего из наследников старого князя. Разглядев облитого яйцами поручика, томный Петер хохотнул и закатил глаза. Поручик в отчаянии замахнулся на лежащего Мору палкой. – За что ты хочешь его бить? – спросил молодой князь.

– Мерзавец пытался отравить меня!..

Поручик опустил палку, так и не ударив Мору – из кареты высунулся сам старый князь, глянул, можно ли вылезти, чтобы не в грязь, и вылезать погнушался.

– Зачем же ты ел из рук моего псаря? – ядовито поинтересовался князь, с удовлетворением окидывая взглядом осквернённый мундир поручика. – Он же цыганва, рваные ноздри, le criminel…

– Я не ел. Он наврал, что смешал приворотное зелье…

– Разве ты не знаешь, что цыганы не ворожат? – поднял подрисованные бровки князь Петер. – Это цыганки ворожат, а цыганы только воруют.

– Вот что, поручик Булгаков, – в голосе старого князя зазвенел металл, – ты повторяешь все ошибки твоего предшественника Дурново. И узнай у своих приятелей, что бывает с теми, кто бьёт в моем доме моих слуг. Поверь, тебя ожидает сюрприз. Мне некогда рассказывать. Иди в дом, переоденься – а мы дождёмся тебя.

Поручик устремился в дом, то ли рыча, то ли сдерживая злобные рыдания.

Мора поднялся из лужи, подобрал опустевшую корзинку, поклонился господам и спросил невинно:

– А что же бывает, ваша светлость, с теми, кто бьёт ваших слуг?

Старый князь демонически сверкнул глазами на дерзкого слугу, но потом сделал загадочное лицо и резко провел рукой в перчатке по своему затянутому в атласный галстук горлу. И дверца кареты захлопнулась.

Пришла весна, и лёд сошел, и лёг на воду столь желанный всеми понтонный мост. И в один из солнечных апрельских дней Мора, наконец, дождался своего счастья. Возле дома высматривал его холёный кавалер в немецком платье, в парике таком, что кровь из глаз, и с мушкой на подбородке.

– Юшка! – не поверил своим глазам Мора.

– Виконт! Ну, ты урод! – кавалер признал Мору и радостно заключил товарища в объятия.

Юшка этот работал в том же амплуа, что и некогда Мора – подделать вексель, охмурить поповну, обыграть в карты недоросля, в будуаре дамы после страстного свидания увести часы или перстень с туалетного столика… Только Виконт был звезда, а Юшка так, похуже и пожиже.

– Привёз? – первым делом спросил Мора.

– А то! – Юшка вытащил из-за пазухи свёрток. – Вижу, тебе как раз не хватает.

Мора усмехнулся.

– Когда только носа не хватает, ещё ничего, хуже – когда ума.

– Ума не привёз, – покаялся Юшка. – Зато привёз к тебе Матрёну.

На миг у Моры потемнело в глазах. Но миг этот был краток.

– Где вы остановились? – спросил он. – У Шкварни?

– Бери выше. Гостиница «Святый Пётр». Мы прибыли в своей карете, Матрёна – фрау Гольц, я секретарь её, Мануэль Гонтарь.

– Как ты имя-то такое выдумал?

– Утонул давеча в реке Мануэль Гонтарь, польский скорняк, а паспорт на берегу лежать остался. Так и стал я Мануэль Гонтарь, секретарь уважаемой фрау Гольц.

– А фрау Гольц тоже в речке утонула?

– Много ты пропустил, Виконт. Матрёна наша замуж сходила за банкира Гольца, теперь почтенная вдова.

– Ты прав, я всё проспал, – с деланой печалью вздохнул Мора, – на тюремных нарах…

– Так ты идёшь со мной? Или нос сперва примеришь?

– Ты ступай, Юшка, я попозже вас навещу. Вы когда в Москву возвращаетесь?

– Завтра с утреца. Что тут высиживать?

– Так я сегодня буду у вас.

– Не пустят тебя. «Святый Пётр» приличная гостиница.

– А я не знал! Не ссы, Юшка, с новым носом мне все двери открыты.

Первым делом Мора направился на конюшню. Принц непременно должен явиться к даме на белом коне. И конь такой в конюшне был – толстый, белый, флегматичный Афоня, раз в год по обещанию на нём выезжали молодые князья.

– Дай мне на вечер Афоньку, – взмолился Мора перед конюхом, – ко мне зазноба из Москвы пожаловала. Мне с такой рожей – только конём впечатление на неё произвести.

После истории с пасторшей Мора сделался в некотором роде кумиром у князевых слуг – Софью они любили, а поручика презирали.

– Хозяин сегодня у Затрапезновых, гуляют, потом в карты сядут играть… До вечера старый чёрт не явится. Бери, но с осторожностью, не вздумай по городу раскатывать – наш собирался с купцами в экипаже кататься по первому солнышку. Старый гриб тебя и не узнает, а вот Афоньку узнает, и будет нам с тобою обоим по шее.

– А кто так коня назвал? – полюбопытствовал Мора.

– Сам хозяин и назвал, – отвечал конюх.

– А почему остальные – Люцифер, Буцефал, Вельзевул, Агасфер еще есть – а этот Афоня?

– Потому что Ксенофонт. В честь первого апологета безтрензельной езды.

– Какие слова ты знаешь – апологет.

– Хозяин знает, я – цитирую.

Получив коня, Мора принарядился – бедненько, но чистенько – надел новые ботфорты и приступил к примерке носа.

В комнатке Моры давно выстроилась батарея притираний, белил и разноцветных пудр – как у барышни. Мора достал из тряпицы гуттаперчевый нос, снял с себя повязку – ноздри обрезаны были не до кости, но всё равно заметно. Когда-то Матрёна дорого заплатила профосу, чтобы тот отрезал Морины ноздри – вот так, гуманно.

После недолгой подгонки пилочкой и посадки на клей нос сел как влитой. Мора законопатил стыки с кожей – вышло не страшнее, чем у тех, кто болел оспой. После слоя белил, только называвшихся белилами и на деле имевших нежно-кофейный цвет, цвет природной цыганской кожи, Мора разными пудрами нарисовал поверх тона своё новое лицо. Уложил волосы в косу и сам себе понравился.

Из зеркала смотрел на Мору изящный господин с глазами пугливой лани, с высокими, удивлённо-печальными арками бровей и с орлиным носом. В иссиня-чёрных волосах господина серебрилась волной седая прядь – память о батогах на этапе. Цыган улыбнулся себе в зеркале – сверкнули белые, хищные зубы.

Мора взял шляпу и отправился навстречу своей судьбе – верхом на толстом, белом коне Ксенофонте.

Никому и в голову не пришло не пустить потрёпанного, но всё ещё изысканного щеголя Гийома Делакруа (или, как старый князь это произносил – де Ла Кроа) в гостиницу «Святый Пётр». У Моры приняли коня и любезно проводили до самой двери номера вдовы Гольц.

Мора постучался, дверь отворилась, и Юшка на пороге остолбенел.

– Маэстро… – только и выдохнул он. – Проходи, красавчик.

– Матрёна здесь? Вы что, вместе живёте? – Мора огляделся, увидел разбросанные вещи, вперемешку мужские и женские, и прикрытую дверь в смежную комнату.

– Сам знаешь, что за служба у нас, у секретарей, – подмигнул Юшка.

Дверь смежной комнатки распахнулась, и на пороге явилась госпожа Гольц, она же атаманша Матрёна – высокая, полная, с рябым от оспы лицом, ровесница прекрасной чёрной пасторши. Платье на Матрёне было немецкое, от лучшей портнихи, волосы напудрены, на носу очки, а в руке книжка – как у давешней Готлибовой дамы.

– Ты читаешь, Матрёна? – изумился Мора.

– Он меня научил, – чуть смущённо кивнула на Юшку грозная атаманша, – секретарь мой…

Мора и Юшка стояли перед нею, как иллюстрация – «было и стало», такие же разные, как полотна Гейнсборо и Буше. Тонкий холодновато-прекрасный Мора и лупоглазый красно-румяный Юшка. Матрёна могла сравнить и сравнила, и калмыцкие её глаза, столько лет казавшиеся Море прекрасными, потемнели.