Полная версия

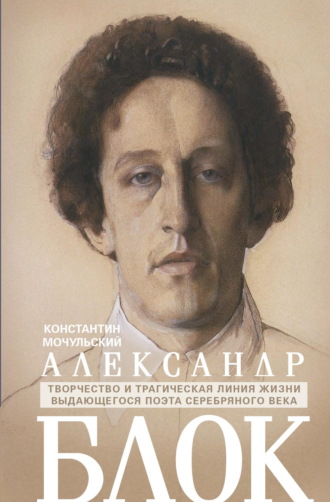

Александр Блок

(1900)

В этом юношеском стихотворении Блок еще – робкий ученик Пушкина.

Проходит двенадцать лет. «Призрак бледный» давно забыт. Но вот судьба снова приводит поэта в Бад-Наугейм. 1909-й – трагический для него год. И вдруг прошлое воскресает. Он снова в тумане сырого парка, вот – железный мост через ручей, серая ограда, увитая розами, узкая аллея вдоль пруда, и первая зелень весны, и сладостный запах ее духов. Первая любовь оживает, нетленная, бессмертная. Восемь стихотворений 1909 года, посвященных «К. М. С.» и объединенных под заглавием «Через двенадцать лет», полны пронзительной печали.

Синеокая, Бог тебя создал такой.Гений первой любви надо мной,Встал он тихий, дождями омытый,Разметает он прошлого след,Ему легкого имени нет,Вижу снова я тонкие руки,Слышу снова гортанные звукиИ в глубокую глаз синевуПогружаюсь опять наяву.И в другом стихотворении то же чувство вечности «первой страсти»:

Иль первой страсти юный генийЕще с душой не разлучен,И ты навеки обрученТой давней, незабвенной тени?Ты позови – она придет:Мелькнет, как прежде, профиль важный,И голос вкрадчиво-протяжныйСлова бывалые шепнет.Он снова – робкий, влюбленный мальчик в «синем, синем плену» ее очей; снова встречает ее в парке на зареве заката:

О чем-то шепчущие струи,Кружащаяся голова…Твои, хохлушка, поцелуи,Твои гортанные слова…В огне времени просветлена эта случайная любовная встреча. Только в музыкальной стихии, ею пробужденной, открывается тайный смысл первого неудачного «любовного опыта». Повесть эта написана огнем на небесах. «К. М. С.» посвящено известное стихотворение:

Всё, что память сберечь мне старается,Пропадает в безумных годах,Но горящим зигзагом взвиваетсяЭта повесть в ночных небесах.Жизнь давно сожжена и рассказана,Только первая снится любовь,Как бесценный ларец перевязанаНакрест лентою алой, как кровь.Вернувшись в конце июля 1897 года из Бад-Наугейма в Шахматове, Блок узнал печальную новость: дедушка Андрей Николаевич Бекетов был разбит параличом. Сестра милосердия возила его по саду в кресле. В таком состоянии он прожил еще пять лет (скончался 1 июля 1902 года).

Зимой 1897/98 года поэт занимался декламацией и мелодекламацией (стихи Апухтина, Фета, Алексея Толстого). Он разучивал роль Ромео и ставил в Шахматове сцену у балкона. В это время он серьезно мечтает о карьере актера. В домашней анкете на вопрос, кем бы он хотел быть, он ответил: «Артистом императорских театров», а на вопрос, какой смертью желал бы умереть, – написал: «На сцене от разрыва сердца».

Весною 1898 года Блок окончил гимназию. После поездки в Бад-Наугейм он внезапно и резко изменился: стал общительнее, развязнее; одевался щеголем, ухаживал за барышнями, вел светскую жизнь. В «Дневнике» 1918 года хранится запись об этом периоде: «Я был франт, говорил изрядные пошлости». С.М. Соловьев в «Воспоминаниях» подтверждает эту самооценку: «В августе 1898 года я встречал Блока в перелеске на границе нашего Дедова (имение Соловьевых). Показался тарантас. В нем – молодой человек, изящно одетый, с венчиком золотистых кудрей, с розой в петлице и тросточкой. Рядом – барышня. Он только что кончил гимназию и веселился. Театр, флирт, стихи. Уже его поэтическое призвание вполне обнаружилось. Во всем подражал Фету, идей еще не было, но пел. Писал стереотипные стихи о розах, воспевал Офелию, но уже что-то мощное и чарующее подымалось в его напевах».

В восьми верстах от Шахматова, на высокой горе, было расположено Боблово – имение знаменитого химика Дмитрия Ивановича Менделеева: старый парк с огромным трехсотлетним дубом, фруктовый сад, цветники. Новый дом на вершине горы, с широкими террасами. Старшая дочь Менделеева от второго брака была на год моложе Блока; они вместе гуляли детьми; потом дедушка привозил Сашу в Боблово, когда ему было 14 лет. Но первая сознательная встреча произошла летом 1898 года. В «Дневнике» 1918 года Блок записывает: «Я приехал туда (в Боблово) на белой моей лошади и в белом кителе со стэком. Меня занимали разговором в березовой роще mademoiselle и Любовь Дмитриевна, которая сразу произвела на меня сильное впечатление»… М.А. так описывает будущую невесту поэта: «Любовь Дмитриевна носила розовые платья и великолепные золотистые волосы заплетала в косу. Нежный бело-розовый цвет лица, черные брови, детские голубые глаза и строгий неприступный вид… Высокий рост, лебединая повадка, женственная прелесть»…

Во второй главе «Возмездия» – наброски к ненаписанной повести о первой встрече с Л.Д. Менделеевой. Вот пейзаж «Стихов о Прекрасной Даме»:

«Долго он объезжал окрестные холмы и поля, и уже давно его внимание было привлечено зубчатой полосой леса на гребне холма на горизонте. Под этой полосой, на крутом спуске с холма, лежала деревня. Он поехал туда весной, и уже солнце было на закате, когда он въехал в старую березовую рощу под холмом. Косые лучи заката; облака окрасились в пурпур; видение средневековой твердыни. Он минует деревню и подъезжает к лесу, он сворачивает, заставляя лошадь перепрыгнуть через канаву, за сыростью и мраком виден новый просвет, он выезжает на поляну, перед ним открывается новая необъятная незнакомая даль, а сбоку – фруктовый сад. Розовая девушка, лепестки яблони – он перестает быть мальчиком».

Видение «розовой девушки» подготовляется долгими скитаниями по холмам и полям. Она живет на горе, за зубчатой полосой леса. Она – далекая принцесса в средневековом замке. Он – странствующий рыцарь на белом коне; она является в лучах заката, в пурпурных облаках и вокруг нее необъятные дали. Сказочная тема «Стихов о Прекрасной Даме» дана самой действительностью. Так было, такой он увидал ее – принцессой средневековых легенд.

«Лирические стихотворения все с 1897 года можно рассматривать как „Дневник“», утверждает Блок в «Автобиографии». Записные книжки и письма поэта позволяют нам оценить беспримерную правдивость его лирической исповеди.

Лето 1898 года – начало новой жизни. До 18 лет, по свидетельству М.А. Бекетовой, Блок оставался ребенком. Теперь «он перестает быть мальчиком: как у Данте, при встрече с Беатриче, у него incipit vita nuova»[8].

Любовь Дмитриевна училась в гимназии Шаффе и мечтала о сцене. В Боблове был поставлен любительский спектакль. В сарае устроили сцену. Блок, в черном плаще и черном берете, со шпагой на боку, играл Гамлета. Любовь Дмитриевна, со снопом полевых цветов в руках и распущенными золотыми волосами, изображала безумную Офелию. Потом ставили отрывки из «Горя от ума» и сцену у фонтана из «Бориса Годунова». В «Дневнике» 1918 года записано: «Мы разыграли в сарае сцену из „Горя от ума“ и „Гамлета“. Происходила декламация. Я сильно ломался, но был уже влюблен. Сириус и Вега».

Осенью этого года Блок поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета. В «Дневнике» мы читаем: «Осенью я сшил франтоватый сюртук; поступил на юридический факультет, ничего не понимая в юриспруденции (завидовал какому-то болтуну, князю Тенишеву), пробовал зачем-то читать Туна (?) какое-то железнодорожное законодательство в Германии (?!)… К осени, по возвращении в Петербург, посещения Забалканского (где жили Менделеевы) стали сравнительно реже. Л.Д. доучивалась в Шаффе, я увлекался декламацией и сценой и играл в драматическом кружке… Не помню, засел ли я на втором курсе на второй год (или сидел на первом два года)[9]. Во всяком случае, я остался до конца столь же чужд юридическим и экономическим наукам».

Летом 1899 года возобновились поездки Блока из Шахматова в Боблово. Был поставлен новый спектакль: сцены из «Скупого рыцаря» и «Каменного гостя», «Горящие письма» Гнедича и «Предложение» Чехова. Но театр как-то не ладился, не было прежнего воодушевления. Поэт запомнил: «Ночные возвращения шагом, осыпанные светляками кусты, темень непроглядную и суровость Любови Дмитриевны» («Дневник»).

Из событий этого лета Блок отмечает приезд С.М. Соловьева. «Сережа, – пишет он, – чувствовал ко мне род обожания, ибо я представлялся ему (и себе) неотразимым и много видавшим видов Дон-Жуаном».

Любовь Дмитриевна была надменна и неприступна. «К осени я, по-видимому, перестал ездить в Боблово (суровость Л.Д.)… и с начала петербургского житья у Менделеевых не бывал, полагая, что это знакомство прекратилось».

Осенью в Петербурге – мимолетное увлечение дальней родственницей, Катей Хрусталевой, начало долголетней дружбы с Александром Васильевичем Гиппиусом, последнее объяснение с К.М. Садовской. «Мыслью я, однако, продолжал возвращаться к ней, но непрестанно тосковал о Л.Д.».

В эти последние годы XIX века Блок еще не знал, что он – поэт. Он декламировал монологи, разучивал классические роли и верил в свое призвание трагического актера. О его декламации вспоминает С.М. Соловьев: «Чаще всего в это время приходилось видеть его декламирующим. Помню в его исполнении „Сумасшедшего“ Апухтина и гамлетовский монолог „Быть или не быть“. Это было не чтение, а именно декламация: традиционно-актерская, с жестами и взрывами голоса. „Сумасшедшего“ он произносил сидя, Гамлета – стоя, непременно в дверях. Заключительные слова: „Офелия, о нимфа…“ – говорил, поднося руку к полузакрытым глазам. Он был очень хорош в эти годы. Дедовское лицо, согретое и смягченное молодостью, очень ранней, было в высшей степени изящно под пепельными курчавыми волосами. Безупречно стройный, в нарядном, ловко сшитом студенческом сюртуке, он был красив и во всех своих движениях. Мне вспоминается: он стоит, прислонясь к роялю, с папиросой в руке, а мой двоюродный брат показывает мне на него и говорит: „Посмотри, как Саша картинно курит“».

1900 год – переходный в жизни Блока. Старое кончается, новое еще не наступает. Смутные ожидания, предчувствия, предрассветная тревога: сумеречные часы «Ante Lucem» («Перед рассветом»). Поэт убеждает себя, что знакомство с Л.Д. прекратилось, но думает о ней неотступно. В начале января он идет в Малый театр на гастроль Сальвини в роли короля Лира. «Мы оказались рядом с Любовь Дмитриевной и ее матерью. Л.Д. тогда кончала курс в гимназии (Шаффе)». Воспоминание об Офелии с полевыми цветами в руках на бобловском спектакле, о Сириусе и Веге, горевшими над ними в ту летнюю ночь, отражены в стихах:

Прошедших дней немеркнущим сияньемДуша, как прежде, вся озарена.Но осень ранняя, задумчиво грустна,Овеяла меня тоскующим дыханьем.Близка разлука. Ночь темна.А все звучит вдали, как в те младые дни:– Мои грехи в твоих святых молитвах,Офелия, о нимфа, помяни!И полнится душа тревожно и напрасноВоспоминаньем дальним и прекрасным.(28 мая 1900)

Напрасно волнение любви – она его не разделяет:

Я пред тобой о счастьи воздыхал,А ты презрительно молчала.(12 октября 1900)

Мечты о сцене тоже обманывают. В январе Блок поступает в «Петербургский драматический кружок», и ему поручают «большую драматическую роль первого любовника». Спектакль назначен на 6 февраля в зале Павловой. Он с увлечением пишет отцу: «Стихи подвигаются довольно туго, потому что драматическое искусство – область более реальная, особенно, когда входишь в состав труппы, которая, хотя и имеет цели нравственные, но, неизбежно, отзывается закулисностью, впрочем, в очень малой степени и далеко не вся: профессиональных актеров почти нет, во главе стоят присяжные поверенные… Я надеюсь получить некоторую сценическую опытность, играя на большой сцене». Но Блоку не удалось сыграть «ответственной роли» из-за интриг другого jeune premier[10]. М.А. Бекетова сообщает, что один из старых членов кружка открыл ему на это глаза. «После разговора с ним Александр Александрович вышел из кружка, и актерская карьера перестала казаться ему столь заманчивой, а понемногу он и совсем отошел от этой мысли».

Занятия на юридическом факультете идут вяло. Блок остается на второй год на втором курсе, юриспруденция вызывает в нем отвращение. В конце года он откровенно признается отцу: «В университет я уже не хожу почти никогда, что кажется мне правильным на том основании, что я второй год на втором курсе, а кроме того, и слушать лекции для меня бесполезно, вероятно, вследствие, между прочим, моей дурной памяти на вещи этого рода». Поэту кажется, что жизнь его остановилась; всё безнадежно и безысходно. Он – на распутье:

Поэт в изгнаньи и в сомненьиНа перепутьи двух дорог.Ночные гаснут впечатленья,Восход и бледен и далек.Все нет в прошедшем указанья,Чего желать, куда идти?И он в сомненьи и в изгнаньиОстановился на пути…(31 марта 1900)

Запись в «Дневнике»: «Отъезд в Шахматово был какой-то грустный. Первое шахматовское стихотворение («Прошедших дней немеркнущим сияньем») показывает, как овеяла опять грусть воспоминаний о 1898 годе, о том, что казалось (и действительно было) утрачено… Начинается чтение книг, история философии. Мистика начинается. Начинается покорность Богу и Платону». Вернувшись осенью в Петербург, он слушает в университете лекции профессора А. Введенского по истории философии и «специально» занимается Платоном по переводам Владимира Сергеевича и Михаила Сергеевича Соловьевых (письмо к отцу 26 сентября 1900 года). Изучение Платона оставило легкий, поверхностный след на некоторых стихах «Ante Lucem»… Поэт говорит о том, что в душе его язычество борется с христианством, называет себя «поклонником эллинов», вещает о мире идей:

Из мрака вышел разум мудреца,И в горней высоте – без страха и усилья —Мерцающих идей ему взыграли крылья.Но все эти риторические упражнения – явно книжного происхождения. Блок читал только «Сократические диалоги» Платона и – скучал над ними. Он признается отцу: «Философские занятия, по преимуществу Платон, подвигаются не очень быстро. Всё еще я читаю и перечитываю первый том его творений в соловьевском переводе – „Сократические диалоги“, причем прихожу часто в скверное настроение, потому что всё это (и многое другое, касающееся самой жизни во всех ее проявлениях) представляется очень туманным и неясным». Романтик Блок не стал «эллином». Платоновские идеи вошли в его сознание позднее, сквозь призму мистической поэзии Владимира Соловьева. В «Дневнике» он пишет: «К концу 1900 года растет новое. Странное стихотворение 29 декабря („В полночь глухую“), где признается, что Она победила морозом эллинское солнце во мне (которого не было)».

Стихотворение это знаменательно. «Она» связывается с луной, севером, полночью и морозом. Она – «серебристая в морозной пыли», «леденит душу». И эти мотивы «Снежной маски» появляются еще до «Стихов о Прекрасной Даме».

В полночь глухую рожденнаяСпутником бледным земли,В ткани земли облеченная,Ты серебрилась вдали.Шел я на север безлиственный,Шел я в морозной пыли,Слышал твой голос таинственный,Ты серебрилась вдали…Дальше в «Дневнике» отмечено: «Осенью Л.Д. поступила на курсы. Первое мое петербургское стихотворение – 14 сентября… Начало богоборчества. Она продолжает медленно принимать неземные черты. На мое восприятие влияет и филология, и болезнь, и мимолетные страсти с покаянием после них».

Стихи конца 1900 года – переход к новой эпохе, к царству Прекрасной Дамы. Звеном, соединяющим эти два периода, нужно считать известное стихотворение «Ищу спасенья». Она наконец является.

Ищу спасенья.Мои огни горят на высях гор —Всю область ночи озарили.Но ярче всех – во мне духовный взорИ Ты вдали… Но Ты ли?Ищу спасенья.……………………………..Устал звучать, смолкает звездный хор.Уходит ночь. Бежит сомненье.Там сходишь Ты с далеких светлых гор.Я ждал Тебя. Я дух к Тебе простер. В Тебе – спасенье.(25 ноября 1900)

«Ты» с большой буквы, молитвенный тон, торжественная оркестровка, взволнованный ритм: на землю сходит Она – та, которую он скоро назовет «Закатная Таинственная Дева».

К осени 1900 года относится первая попытка Блока напечатать свои стихотворения. Он рассказывает в «Автобиографии»: «Как-то в дождливый осенний день отправился я со стихами к старинному знакомому нашей семьи, Виктору Петровичу Острогорскому, теперь покойному. Он редактировал тогда „Мир Божий“. Не говоря, кто меня к нему направил, я с волнением дал ему два маленьких стихотворения, внушенные Сирином, Алконостом и Гамаюном В. Васнецова. Пробежав стихи, он сказал: „Как вам не стыдно, молодой человек, заниматься этим, когда в университете Бог знает что творится!“ – и выпроводил меня с свирепым добродушием. Тогда это было обидно, а теперь вспоминать об этом приятнее, чем о многих позднейших похвалах».

1900 год – печальный год разочарований: в науке, в театре, в поэзии, в любви. Тетке Софии Андреевне Кублицкой Блок пишет грустное письмо (31 ноября 1900): «Мы с мамой частенько находимся по отношению к земному в меланхолическом состоянии… Веселиться-то вообще трудновато, зима настала, небо большей частью серое, а Петербург всё, как всегда, волнуется, шумит, впрочем, от нас довольно далеко, а Платон и Христос говорят о бессмертии души, в университете внушают юридические и другие науки…»

За период 1898–1900 годов Блок написал 290 стихотворений, впоследствии он отобрал из них 70 и объединил в отдел под заглавием «Ante Lucerne. В «Автобиографии» объясняется «старомодность» этих юношеских опытов: «Детство мое прошло в семье матери… Здесь господствовали в общем старинные понятия о литературных ценностях и идеалах. Говоря вульгарно, по-верленовски, преобладание имело здесь eloquence[11]. Одной только матери моей свойственны были постоянный мятеж и беспокойство о новом, и мои стремления к musique находили поддержку у нее… Милой же старинной eloquence обязан я до гроба тем, что литература началась для меня не с Верлена и не с декадентства вообще… Семейные традиции и моя замкнутая жизнь способствовали тому, что ни строки, так называемой „новой поэзии“ я не знал до первых курсов Университета… До этих пор – мистика, которой был насыщен воздух последних лет старого и первых лет нового века, была мне непонятна; меня тревожили знаки, которые я видел в природе, но всё это я считал „субъективным“ и бережно оберегал от всех. Серьезное писание началось, когда мне было около 18 лет. Года три-четыре я показывал свои писания только матери и тетке». Действительно, юношеские стихи Блока («Ante Lucem») продолжают традицию «старой поэзии». Поэт учится стихотворству у Пушкина и Лермонтова (стихотворения «Ты не обманешь, призрак бледный», «Когда толпа вокруг кумирам рукоплещет»); подражает лирическому стилю Полонского и Майкова, перепевает даже романсы Апухтина («Пусть светит месяц – ночь темна»). Но главное русло, по которому течет его поэзия, – лирика Жуковского и Фета. Сентиментальный романтизм автора «Светланы», заглушенная гармония его напевов овладевают душой юного поэта. На голос Жуковского отвечает эхо в стихах Блока:

Я стремлюсь к роскошной воле,Мчусь к прекрасной стороне,Где в широком чистом полеХорошо, как в чудном сне…(7 августа 1898)

Те знаки, которые тревожат его в природе, он пытается разгадать сквозь лирику природы Фета. Мелодия «Ante Lucerne рождается из музыки «Вечерних огней». Та же символика природы, те же таинственные соответствия между жизнью мира и жизнью духа, тот же образ Возлюбленной в блеске дня и в звездах ночи. Как у Фета, ранние стихи Блока построены на параллелизме явлений природы и состояний души. Любовная тема вводится «ремарками» о «пейзаже». Вот первые строчки нескольких стихотворений: «Полный месяц встал над лугом», «Окрай небес – звезда Омега», «Спустилась мгла, туманами чревата», «Лениво и тяжко плывут облака», «Разверзлось утреннее око», «Звезда полночная скатилась», «На небе зарево», «Глухая ночь мертва», «Последний пурпур догорал». Месяц, звезды, утренние туманы, облака, вечернее зарево, тучи и ветер – космические знаки душевных движений.

Фет был восприемником поэзии молодого Блока. Но ученик, овладевая техникой стихотворства, – главным образом четырехстопным ямбом, – усваивая строфические формы и вариации ритма, поет уже своим голосом; голосом еще не уверенным и негромким, но мы уже узнаем этот единственный в мире глуховатый и надтреснутый звук.

Одно стихотворение Фета в сборнике «Вечерние огни» начинается строфой:

Опавший лист дрожит от нашего движенья,Но зелени еще свежа над нами тень,И что-то говорит средь радости сближенья,Что этот желтый лист – наш следующий день…У Блока в «Ante Lucerne — две пронзительные фразы:

Медлительной чредой нисходит день осенний,Медлительно кружится желтый лист,И день прозрачно свеж, и воздух дивно чист —Душа не избежит невидимого тленья.Так каждый день стареется она,И каждый год, как желтый лист, кружится,Все кажется, и помнится, и мнится,Что осень прошлых лет была не так грустна.Зависимость стихотворения Блока от стихотворения Фета очевидна: тот же образ-символ (желтый лист – предзнаменование смерти), та же осенняя прозрачность тона, тот же размер, та же протяжная мелодия. А между тем, при всем формальном сходстве, как душевно различны эти стихи. У Фета мелькнувшая мысль о смерти только обостряет «радость сближения», любовь побеждает страх, и стихотворение кончается мажорной, бодрой «моралью»:

Пора за будущность заране не пугаться,Пора о счастии учиться вспоминать!Не то у Блока: «Душа не избежит невидимого тленья». Вторая строфа подхватывает эту тему, развивая ее в параллельных образах, усиливая повторениями («каждый день», «каждый день», «все кажется, и помнится, и мнится»), подчеркивая созвучиями и завершая элегической концовкой: «Что осень прошлых лет не так грустна».

Заглавие юношеского сборника Блока «Ante Lucem» — не поэтическая метафора. Стихи эти были написаны до явления Света, до нисхождения Прекрасной Дамы. Они полны предрассветного томления. Еще ночь – но близится утро…

Я шел во тьме дождливой ночи,И в старом доме у окнаУзнал задумчивые очиМоей тоски…(16 марта 1900)

Глава 2

Явление «Прекрасной дамы» (1901–1903)

Новый день рождается в свете мистической зари. Заря восходила. Ее видели. Она была реальностью духовного сознания, событием огромной важности. И Блок, и Белый, и все поколение ранних символистов свидетельствуют об этом; в их правдивости нельзя сомневаться. Все они на грани нового столетия пережили мистический опыт, неожиданный и непостижимый. Из него выросло символическое искусство: трагическая попытка выразить словами по существу невыразимое. Легко стать в позу «трезвого реалиста» и отвергнуть «бред больного воображения». Но от этого духовная реальность не перестанет быть реальностью: к тому же ни у Блока, студента-юриста, воспитанного в духе старинной eloquence (ораторского искусства (англ.)), ни у Белого, естественника, не было болезненной экзальтации. Вспоминая то время, Блок пишет в «Автобиографии»: «Трезвые и здоровые люди, которые меня тогда окружали, кажется, уберегли меня тогда от заразы мистического шарлатанства». А Белый подчеркивает «неожиданность факта и неумение обосновать его». Но факт был: изменилась атмосфера сознания. Описать это «событие» с помощью логических понятий было так же невозможно, как слепому объяснить цвет или глухому – звук. Оставалось изъясняться намеками, символами, словесными жестами. «Подул новый ветер», «заря восходит», «свет борется с тьмой», «что-то звучит», «И – зори, зори, зори»…

Свечение атмосферы первоначально было воспринято музыкально, и из музыки родились «Стихи о Прекрасной Даме»; впоследствии явились попытки философского обоснования, строились гипотезы, Белый и Вячеслав Иванов воздвигали сложнейшие теории символизма. Как и в Средние века, лава мистики, остывая, окаменевала в схоластике.

В 1901 году среди «реалистов» и «натуралистов» появляется новая порода людей – «видящие». Между ними завязываются таинственные нити, основывается братство, вырабатывается особый тайный язык. Это «посвященные», хранящие в себе новое откровение, предчувствующие, что «заря» означает начало новой эры в жизни человечества. Пока она только «душевное событие» немногих, но ей суждено разгореться в плане историческом и космическом. Ранние символисты – провидцы и пророки: они охвачены тревогой и ожиданием мировых катастроф.

В «Воспоминаниях о Блоке» Белый свидетельствует: «Молодежь того времени слышала нечто подобное шуму и видела нечто подобное свету: мы все отдавались стихии грядущих годин: отдавались отчетливо слышимым в воздухе поступям нового века»… Братство «видящих» объединяло Блока, Белого, семью М.С. Соловьева, братьев Метнеров, З. Гиппиус, Г.А. Рачинского, А.С. Петровского и многих других. Среди них были церковники, атеисты и теософы; но все они жили в романтической атмосфере «зари», были людьми нового мироощущения. Символической «школы» еще не было; в Москве и в Петербурге жило несколько «чудаков», которые «что-то» видели и «чего-то» ждали.