Полная версия

Дитя среди чужих

Филип Фракасси

Дитя среди чужих

Человечество существовало задолго до истории.

Юваль Ной ХарариПри формировании представления о человеке, его духовном облике и власти над природой первобытные и древние люди, очевидно, во многом полагались на странные явления, которые сегодня назвали бы духовными.

Д. Б. РайнИ там, куда она ступает, расцветают ромашки…

Одуванчики! Бабочки!

Ben Folds FivePhilip Fracassi

A CHILD ALONE WITH STRANGERS

Copyright © 2022 by Philip Fracassi

© Алина Ардисламова, перевод, 2023

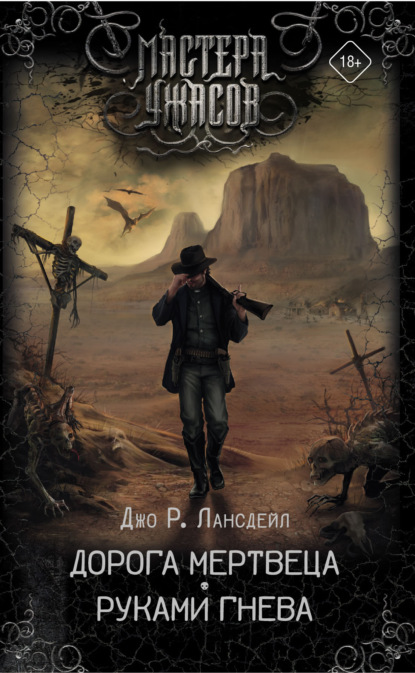

© Валерий Петелин, иллюстрация, 2023

© ООО «Издательство АСТ», 2024

Пролог: Мертвец

Мертвец привлекал мух.

Когда существо вернулось, оно обнаружило куколку, слабо дергающуюся на полу, покрытую кровью и кусками кожи. Руки и ноги мужчины были раскинуты, прилипнув к стенам и грязи, но зубы висели на подбородке и груди, а месиво из головы мокрой кучей лежало на коленях; спертый воздух провонял мочой, каким-то химическим потом, а также грязью и слюной. Голова раскрылась, как цветок; личинка стала слишком большой и расколола череп через лоб. Теперь тело сгниет до того, как придет ребенок, и мясо, которым он бы мог питаться в самые первые важные дни, пропадет.

Существо поспешно закутало раскрытую куколку, накрыло ее охапкой намокших листьев, создавая вокруг нерожденного защитные слои, как скорлупки. За работой оно что-то приговаривало, повторяя одно и то же снова и снова, как молитву или заклинание.

Жужжание мух прекратилось, когда те оторвались от трупа и улетели через открытую дверь подвала в умирающий день. Через несколько секунд в комнате воцарилась тишина.

Закончив причитать, темная угловатая фигура, тощая и оживленная в полумраке подвала, выплюнула еще немного жидкости в ладони, грубые и шершавые, как древесная кора. Скользкое, как пролитые в подземном свете чернила, существо прижало свою вязкую слюну к кукле из грязи, листьев и мусора, жидкость на мгновение забурлила, а потом быстро высохла, превратившись в твердую серую пасту.

Длинный, бесформенный кокон был прижат к стене из грубого кирпича – высоко, подальше от покрытого лужами земляного пола. Окно цвета мха пропускало достаточно необходимого солнечного света, чтобы обеспечить нерожденного ребенка питательными веществами.

Пока личинка росла, она охотилась; готовилась к рождению, к переходу из грубого убежища в странный новый мир.

Она была голодной.

Тонкий рот под мутно-желтыми глазами существа растягивался, и грубоватая кожа собиралась в складки.. Сдавленный кашель с мокротой вырвался из горла, испуская горячий кислый воздух и звук, не похожий ни на человеческий, ни на животный.

Радостный звук.

Звук материнской любви.

Часть первая: Джек успевает на автобус

1

Иногда хорошие люди совершали плохие поступки.

Девятилетний Генри Торн еще не успел выучить этот ценный жизненный урок. Но он выучит. И случится это теплым летним днем в 1995 году, причем самым ужасным образом.

Генри терпеливо ждал, пока его отец Джек запирал входную дверь квартиры – классом пониже дома в Лемон-Гроув. Генри не нравилось, что здесь нет заднего двора, но теперь они жили вдвоем. Папа сказал, старый дом был для них слишком большим и дорогим.

Его отец опустил руку, чтобы Генри мог за нее взяться, пока они шли по открытому балкону к лестнице.

Генри смотрел на эту руку и думал обо всех переменах, через которые они с отцом прошли. И обо всех потерях. Даже Гром не поехал в Грантвилль, что для Генри было намного важнее заднего двора. Папа объяснил, что в новой квартире не разрешают держать кошек, собак или любых других животных. В тот день, когда они повезли в приют Грома – уже десять лет как кастрированного рыжего полосатого кота с травмированной лапой,– отец предложил купить птичку или черепашку из зоомагазина. Генри отказался, не видя в этом смысла. Птицы и черепахи не мурчали, не гладились и не спали ночью на ногах.

Генри с отцом прожили в этой квартире почти год. Генри пришлось перейти в новую начальную школу, но он не был против. В старой у него все равно почти не было друзей. Так что и терять было нечего. Но все же учителя его любили – в основном за то, что он был умным.Продвинутым. Но детей такие вещи не интересуют. Им нужно, чтобы ты был веселым, знал все новые видеоигры и играл наравне с ними на перемене.

Генри вздохнул про себя – таким скрытым вздохом сожаления и потери умудренного годами старика – и потянулся, чтобы взять папу за руку.

Втиснув пальцы в теплую ладонь, Генри поднял глаза и улыбнулся как можно радостнее, пытаясь разгадать отцовское выражение лица. Но тот смотрел прямо перед собой – гигантская фигура, воплощение безопасности и любви.

Вместе они молча спустились по лестнице на тротуар. Генри протянул другую руку, ухватился за пару толстых пальцев отца и игриво сжал, надеясь, что его поднимут в воздух и перекинут через тротуар. Раньше папа постоянно так делал, но сейчас он, наверное, стал слишком большим. Слишком тяжелым. Дети в старой школе называли его толстым, и он терпеть этого не мог. Но при этом Генри был маленьким для своего возраста (несмотря на небольшой животик) и поэтому знал, что отец может поднять его так же легко, как свою руку. На мгновение Генри показалось, что он ощутил рывок, и он улыбнулся в предвкушении того, что его поднимут – в предвкушенииполета и радости в сердце, как это всегда бывало, когда они с папой играли.

Но рука ослабла, оставив Генри на тротуаре, и они продолжили идти к углу улицы.

Но это неважно, настроение Генри невозможно было испортить. Он должен был быть сегодня в школе, но прогуливал, чтобы побыть с папой. В офисе устраивали «Детский день», и он сможет сидеть с ним и смотреть, как он работает, может, даже немного помогать. Папа был бухгалтером – тем, кто считает деньги других людей и помогает им с налогами.

Он взял кучу отгулов, когда умерла мама. Месяцы. Они продали дом, упаковали все свои вещи, игрушки и то, что он собирал годами – плакаты с изображением космоса, коллекции фигурок, книги… всё. Даже его кровать погрузили в грузовик и перевезли на новое место. В квартиру. Грузчики поставили все так, как было в его старой комнате, вот только что-то больше не влезало, а его любимая лампа сломалась – та, что с лошадками,– но папа пообещал купить новую. Так и не купил, но Генри ничего не сказал.

Папе было тяжело быть счастливым с тех пор, как мамы не стало. Он никогда не смеялся, почти не играл. Однажды он заболел, и Генри уехал к своему крестному, дяде Дэйву, и его жене, тете Мэри. Они тоже жили в Сан-Диего, но в районе получше. Тетя Мэри не всегда была доброй, а еще у нее была другая кожа – белее, чем у Генри. Она была азиаткой, а не афроамериканкой, как дядя Дэйв, папа, Генри и мама. Генри было все равно, проблема была лишь в том, что с ней было не так весело, как с дядей Дэйвом, по крайней мере, не всегда. Дядя Дэйв был крутым и всегда приносил Генри игрушку, когда заходил к ним домой. Генри любил дядю Дэйва. Не так сильно, как маму с папой, но все же любил. Дядя Дэйв всегда приходил к ним без стука и очень громко кричал: «Где мой мальчик?!», а Генри всегда смеялся, залезал на кровать, прятался под подушку и ждал, что дядя Дэйв придет, поднимет его и обнимет.

Потом дядя Дэйв сидел в гостиной с отцом и говорил что-то вроде: «Хорошо, Джек, хорошо» и «Я помогу, Джек. Позволь мне помочь, брат». Однажды папа заплакал, и дядя Дэйв заметил, что Генри за ними наблюдает, но не разозлился и не прогнал его. Он просто посмотрел печальными глазами и подождал, пока отец Генри перестанет плакать, чтобы еще немного поговорить.

– Пап-пап, а мы поедем на автобусе? – спросил Генри, завидев спереди голубой навес у тротуара.

– Нет, дружок, не на автобусе,– ответил отец тяжелым голосом, почти грустным, но как-то по-другому.

– Тогда как мы попадем в офис?

– Мы пойдем. Пешком,– сказал папа, и Генри почувствовал, как пальцы отца сомкнулись сильнее. Ободряюще сжали.

Когда они проходили мимо синей автобусной остановки, Генри изучал лицо пожилой женщины, ожидающей на скамейке. Она улыбнулась Генри, и он улыбнулся в ответ, помахав ей рукой. Ее глаза заблестели, и Генри подумал, что она красивая. А еще от нее пахло арахисовой пастой, отчего ему захотелось есть, и он потянул папу за руку.

– Пап, а мы можем там поесть? Я все еще голоден.

Его отец не ответил, а просто продолжил идти. Теперь немного быстрее. Генри пришлось перейти на бег, чтобы не отстать.

– Так слишком быстро, пап,– сказал он, но игриво, потому что вовсе не был против.– Мы торопимся, да?

– Нет,– ответил отец и остановился. Он посмотрел вниз на Генри. Ну, не совсемна него. Он как бы смотрел… сквозь него, будто обращался к тени Генри, а не к нему самому.– У меня больше нет работы, сынок. Ее забрали. Понимаешь?

Генри кивнул, но в животе расцвело что-то холодное. Взрослым нужна работа, потому что она приносит деньги. А деньги – это все. Без денег все будут бездомными и голодными.

Его отец покачал головой, словно отгоняя комара, а затем продолжил идти. Генри все еще анализировал новую информацию, изучал ее, словно странный предмет, найденный в лесу, и делал все возможное, чтобы не отставать. Он силился понять, как в офисе может быть детский день, если у папы больше нет работы. Генри хотел спросить, но боялся, что это расстроит папу или и того хуже – заставит понять, что все это было ошибкой, и придется пойти в школу. Тогда Генри опоздает, и миссис Фостер будет раздражена. С ней такое часто случалось, когда дети разбрасывали вещи, разговаривали, когда не надо, или слишком громко смеялись. Оначасто раздражалась, и ей уж точно не понравится, если Генри придет поздно. Поэтому Генри держал эти страхи при себе.

Они свернули за угол другой улицы и оказались на большой дороге. Генри знал, что она называется Флетчер-авеню, потому что успел выучить. Машины проезжали намного быстрее, а папа все продолжал идти. На другую автобусную остановку? В новый офис? Генри снова и снова прокручивал в уме варианты, пытаясь понять, куда они направляются. В парк? Но он в другой стороне, на Сикамор, где они жили, в конце улицы. Генри вдруг задумался, села ли на автобус та женщина, от которой пахло арахисовой пастой, но отвлекся, когда мимо с ревом проехал большой грузовик, и выхлопной газ ударил им в лица. Генри приложил свободную руку к левому уху, перекрывая шум.

– Слишком громко, папа! – закричал он, потягивая за мясистую руку отца.

Папа остановился, повернулся и посмотрел в ту сторону, откуда они пришли. Генри решил, что он за чем-то наблюдал, поэтому тоже обернулся и увидел ярко-синий автобус, заворачивающий за угол в конце улицы.

– Мы сядем на автобус? – перекрикивал Генри гогот чаек и шум проносящихся мимо машин.

Джек Торн отпустил руку сына, сел на корточки и посмотрел ему в глаза. Генри улыбнулся и положил пухлую ручку на папино лицо.

– Ты этого не помнишь,– сказал Джек,– ты был еще маленьким, едва ли ходил. Но однажды… ты тянулся ко мне. Я сидел за столом. Я тогда устал, много работал. А ты все тянулся и тянулся. Я поднял тебя, и ты случайно опрокинул мой стакан на бумаги. На мою работу.

Генри нахмурился, не помня такого, но все же недовольный, что так сделал.

– Прости, папа.

– Нет! – ответил он так громко и резко, что Генри испугался, и волосы на его затылке встали дыбом.– Нет,– повторил Джек, поглаживая Генри по голове.– Дело в том, что я разозлился, очень сильно, не думал трезво. Я потянулся к бумагам… ты упал…

Генри увидел, как по небритой щеке отца ползет слеза к самому подбородку. Его глаза будто покрылись пленкой, видя лишь воспоминание.

– Я тебя уронил. Ты ударился головой об пол. Ты не поранился. Наверное, просто испугался. Мы все испугались. Твоя мама была в бешенстве…

Джек осекся и скорчил на это воспоминание рожицу, которая почти напоминала улыбку. Наполненную болью и сомнением.

– Так вот, я хотел извиниться за это. Прости, что уронил тебя тогда. Я люблю тебя, сынок.

– Я тоже люблю тебя, папа,– сказал Генри, и отец крепко его обнял. Тогда Генри было все равно, куда они идут, его не волновала квартира, Гром, двор и дети в школе. Папа казался таким сильным и теплым, что Генри улыбнулся, зарылся лицом в синюю папину рубашку и закрыл глаза, вдыхая запах. Он хотел, чтобы это объятие длилось вечно, потому что они уже давнотак не обнимались.

– Я никогда не оставлю тебя, сынок,– сказал отец.

Джек встал, все еще крепко держа Генри на руках. Генри прижал свою щеку к щеке отца и почувствовал холодные, мокрые слезы. Он хотел что-то сказать, спросить, почему тот плакал, но тут они двинулись.

Генри открыл глаза и увидел, что они вышли на дорогу. Он посмотрел вверх, поверх папиного плеча, в бескрайнее голубое небо. Мир закружился, когда его отец повернулся, и Генри увидел размытое пятно сигналящих машин, разноцветных людей, машущих с тротуара, а потом в его ухо ворвался громкий голос отца:

– Не смотри!

Мочевой пузырь Генри опорожнился прямо в джинсы, и он закричал, увидев несущийся на них автобус с ревущим клаксоном. Долю секунды мальчик боролся с крепкой хваткой отца; инстинкты взяли свое, и он толкался изо всех сил, чтобывырваться. Раздался механический рев и глухой хруст, а затем Генри полетел. Он услышал, как кричит чайка или женщина, и ему тоже захотелось закричать, но у него не хватило дыхания.

Что-то большое и тяжелое вонзилось в его маленькое тельце, и мир погрузился во тьму.

2

Сознание Генри очнулось, и полились звуки.

Голоса. Кто-то кричал. Боялся. Плакал. Откуда-то слышалось: «О господи, о господи» снова и снова. Женский голос. Истеричный. Раздался гудок. Еще голоса – торопливые, деловитые.

Его мертвое тело подняли, и чувствополета было очень сильным, хоть он и не ощущал физической оболочки. Не было боли. Была только теплота.

Восхитительная теплота. Будто его внутренности грели на солнце. Онстал теплотой – взлетал, летел, все выше и выше. Голоса стали тише. Дальше.

Он открыл глаза.

Была вспышка белого света, а затем оживленная улица, толпа людей. Он был выше их всех, как низко летящая птица. Пожарная машина, огромная и красная. Еще была скорая и две полицейских. Резкие оранжевые вспышки. Полицейские кричали на проезжающие мимо машины, махали им. Генри увидел океан, cеребристые осколки далеких чаек, парящих над ним.

Он видел все это одновременно. Какая-то часть его знала, что это невозможно, но в то же время это казалосьправильным.

Затем мир расплылся до резкой белизны; его тело пронзила обжигающая нервы боль. Он крепко зажмурил глаза, хотел закричать, завизжать, но не смог.

БАМ!

Генри не раскрывал глаз. Ему было ужасно страшно. Вокруг так много кричали. Его тело кто-то тянул за разные конечности, и он хотел взвыть: «Хватит!»

БАМ!

Он лежал на кровати на колесиках, вибрация от вращающихся колес отдавалась в его спине и ногах. Он был быстрым, как ветер –летел, летел – сквозь хаос и шум. Боль отступила куда-то далеко, и он отодвинул ее еще дальше, создал барьеры между ее скрежещущими зубами и своей плотью. Он боялся боли, был в ужасе от того, что она делала с его телом и разумом. Боль была зверем, чудовищем, сшибающим непрочные стены его сознания, отчаянно пытающимся добраться до него.

Как страшно увезите его пусть все прекратится…

Затем – когда боль стала почти невыносимой – его услужливый разум снова наполнился этим знакомым, желанным теплом.Покоем. Он снова взмыл ввысь, и радость запела в его сердце, когда все исчезло – звуки приглушились, тошнота от полета исчезла; монстр оказался в ловушке, до которой еще далеко. Он долго ждал, желая убедиться, что его не запрут обратно в клетку хаоса и боли, где сидел монстр.

Когда он почувствовал себя в безопасности, почувствовалуверенность, то снова медленно открыл глаза.

Он был в большой, светлой комнате.

Его спина была обращена к потолку. Он посмотрел вниз с высокого, дальнего угла.

Паря в воздухе.

Он увидел людей, столпившихся вокруг маленького тела. Они срезали одежду, хватали комки марли и прижимали к окровавленной плоти. Он подался вниз, не раздумывая –мгновение,– и вот он уже наблюдал за происходящим из-за плеча крупного мужчины с волосатой шеей. Мужчина был одет в белую одежду и грубо прицеплял что-то к телу. Женщина все еще срезала – чик-чик-чик,– а потом снимала кровавые штаны, убирала лоскуты запятнанной рубашки.

Генри взмыл выше и посмотрел на обездвиженное тело, которое трясли словно куклу.

У нее было его лицо.

Он не чувствовал тревоги. Ни страха, ни паники.

Его обнаженная фигура выглядела хрупкой и изломанной на большой кровати. Из рук и ног торчали трубки, лицо закрывала маска. Ему хотелось рассмеяться над тем, как глупо он выглядел там голым, в одних синих трусах, но потом он увидел страх на лицах взрослых. «Медсестры и врачи»,– понял он и продолжил себя рассматривать. Нога была странно согнута, а грудь, впалая над маленьким круглым животом, выглядела неправильно. Какой-то мужчина взял нож и разрезал кожу, покрывающую грудную клетку. Волна крови вырвалась наружу, потекла по его коже, собираясь в лужицу на кровати. Кто-то протянул мужчине толстую трубку, и он просунул ее конец в разрез. Генри отвел взгляд.

– Генри!

Р-раз.

И он в другой части больницы. Там были дядя Дэйв и тетя Мэри. Тетя Мэри плакала. Дядя Дэйв кричал на мужчину в костюме. Почему он так зол? Из-за чего тут злиться? Все было так чудесно, так спокойно.

– Генри!

Голос раздался снова, и Генри почувствовал, как в его существо с новой силой вливается жар,сияние. Он улыбнулся и громко рассмеялся.

Он закрыл глаза, переполненный счастьем.

Что-то…коснулось его. Словно языки огня, который не жег – словно все твое естество, твою душу поцеловали и обняли, заполняя чистой любовью. Он открыл глаза.

Там была его мама, ждала его.

Она была прекрасна. Его разум, его сознание – егодух – устремились к ней, и они соединились, их существа переплелись друг с другом в объятии, каких он еще никогда не испытывал. Генри впитал любовь своей матери – поток света, льющийся в его душу. Это было великолепно.

– Мама,– сказал он и понял, что видит ее без глаз, потому что у него больше не было ни глаз, ни тела, ни веса, ни плоти. Не было боли. Не было монстра. А мама была ярким сияющим светом, наполненным любовью. И он четко ее видел.

– Генри,– сказала она голосом, подобным порыву теплого ветра.– Генри, я люблю тебя.

Затем она заговорила, что-то рассказывала, раскрывала секреты, но он не слышал слов, только чувствовал их вибрации, неуклонно нарастающие, гудящие, сотрясающие. Разум Генри загорелся, и он открылся ей, тому, что былоза ней. К тому, что его ждало. Его сознание вспыхнуло, как чиркнувшая спичка, воспламенилось и сгорело дотла, и его полностью поглотила эта сила. Он расширился, стал частью того мира.

Кто-то второй. Знакомый. Успокаивающий.

Папа?

Что-то скользнуло в него, как масло в кровь, заполнило его. Генри захотелось еще, онжаждал еще…

Дерг.

Что-то потянуло его за собой. Как рыба, клюющая на еду на крючке. Он попытался отогнать это что-то.

Дерг.

Дерг.

ДЕРГ.

Свет ускользал, угасал, и сущность Генри сжималась. Мать окликнула его на прощание. Ее любовь распалась на нити, как лента, и узы света, обвивавшие его крошечный дух, растворились.

Но второй, этотновый… он остался. Поселился где-то глубоко внутри, устроился в закоулках его разума, как кошка в квадратике солнца на полу.

Остатки этого связующего света выскользнули из него. Генри отпустили, и ему показалось, словно его сбросили с большой высоты.

Сознание ударило его, как пощечина. Кто-то засмеялся. Его тянули за руки, ноги, лицо. Он отстранялся, боролся с ними. Горячие, ненавистные руки. Снова смех… а потомболь.

–Папа! – Огонь теперь стал болезненным, Генри взорвался вместе с ним, тянущие руки пропали, что-то схватило его за живот и потянуло его вниз, его грудь горела, будто он выпил кислоту, его легкие наполнились этим ненавистным огнем…

Р-раз.

Глубоко внутри Генри закричал. Закричал, потому что теперь он чувствовалвсе. Холод и тьму. Невероятную тяжесть. Изрезанное и сломанное тело. О нет, о нет, пожалуйста, нет! Это было слишком – слишком больно, слишком плохо.

Ему хотелось открыть рот и завыть, протянуть руки и найти маму, найти свет, но он не мог пошевелиться, не мог дышать. Его разум метался – мысли распадались на части, разбитые вдребезги болью.

Отдаленное ощущение. Что-то скользнуло в его голове, как угорь по камням под темным ручьем, а затем исчезло.

Спряталось.

Мягкий палец приподнял его веко, и на долю секунды он увидел мир – призрачный, размытый хаос из желтых и коричневых тонов. Он почувствовал запах гнили и разложения, вонь крови и смерти. Так много боли! Пульсирующая боль, колющая боль. Он хотел к маме и папе, но его тело было разорвано; он задыхался и ослеп. В него вонзилось что-то острое. Его рот приоткрылся, и внутри оказалось что-то твердое и холодное, проникло в его горло, дальше и дальше, извиваясь, пробиралось внутрь. Кожа была проколота и порезана.«Мама! – плакал он, и мольба эхом отдавалась в его голове.– Мама, они рвут меня на части!»

Предохранитель глубоко внутри него вспыхнул и погас; мозг потух, как задутая свеча.

Он отпустил. Отпустил и упал назад, прочь от боли, прочь от света, назад, во тьму.

Она была вечной.

И тогда он больше не думал.

3

Через десять дней после несчастного случая и менее чем через двадцать четыре часа после того, как он потерял работу (работодатель признал его виновным в смерти Джека Торна на основании грубой халатности и того факта, что он был пьян во время инцидента), сорокавосьмилетний водитель автобуса Гас Ривера, одинокий и бездетный, сын Хуаниты и Джорджа Риверы, подъехал на своей серой «Хонде Сивик» к мосту Коронадо сразу после полуночи. Он небрежно припарковался, заехав колесами на тротуар. Гас не выключил двигатель и перешагнул через ограждение. Его тело упало с высоты 200 футов и ударилось о ледяную воду залива Сан-Диего со скоростью примерно 70 миль в час (на 18 миль в час быстрее, чем решетка его автобуса, когда она ударила Джека и Генри Торна), от удара у него раздробился череп и сломался позвоночник, что привело к немедленной смерти.

Автобусная компания, опасаясь негативной огласки и потенциального ущерба в десять миллионов долларов как от своих штатных юристов, так и от страховой компании, быстро отреагировала на требования Дэйва Торна предложением в два миллиона вместе со стандартным соглашением о конфиденциальности.

Дэйв согласился, и вопрос, по крайней мере, в глазах компании, был закрыт.

4

Дэйв устал.

Он опустил взгляд на аккуратные стопки бумаг, все они были скреплены и усеяны стикерами и пометками, написанными его ровным, четким почерком. Уже в тысячный раз за последние несколько месяцев мужчина задумался, не подать ли иск о незаконном увольнении на бывшего работодателя его брата Джека – компанию «Экватор Файненшиал», предоставляющую услуги по подготовке налогов и корпоративному бухгалтерскому учету. Теперь, когда Дэйв разобрался с иском на автобусную компанию (во внесудебном порядке, так что аллилуйя), у него было больше времени на другие. Он искренне верил, что может выиграть, и если он доберется до нескольких нынешних и бывших сотрудников, включая офис-менеджера – жирного, мерзкого мужика по имени Трент Ривентон,– тогдаточно сможет доказать, что Джека уволили из-за расовых предрассудков, а не из-за плохой работы, как они тогда утверждали.

«Я бы тогда и Алексу Хастингс засудил,– хмуро подумал Дэйв.– Эту сраную расистку». Он считал, что именно она толкнула первое домино, цепочка которого привела к «несчастному случаю» Джека. Дэйв мечтал, что дьявол уготовит уютную комнатку в самом худшем районе гетто ада для Алексы Хастингс.

Именно Хастингс пожаловалась на то, что ей назначили Джека, а потом потребовала, чтобы ее личные финансы и учет сети старомодных кафе-мороженых вел белый бухгалтер. «Бабушкины рецепты» превратились из одного маленького кафе в пустынном уголке центра города в два, затем в три, а потом и в четыре, и все в полумиле друг от друга. После потока денежных средств от доброго инвестора Алекса за несколько коротких лет расширила свою сеть до более десяти филиалов в Южной Калифорнии. Натуральное мороженое, приготовленное прямо в кафе; более сотни начинок, посыпок, сиропов и соусов. Дэйв сам попробовал один из классических бабушкиных вафельных рожков с фисташками, посыпанных измельченным кешью и горячим брауни, и не мог поспорить с качеством, а также огромной калорийностью сладости. Та самая бабушка, видимо, умерла с лишними ста килограммами и диабетом, учитывая, сколько сахара (хоть и натурального) было с любовью насыпано в каждую ложку.