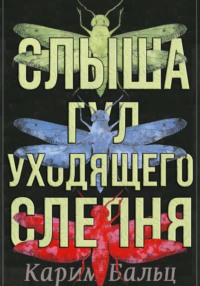

Полная версия

Мы могли бы говорить, но это было бы неточно

Карим Бальц

Мы могли бы говорить, но это было бы неточно

Приподнимая Занавес

Современность поставила нас перед фундаментальным парадоксом, который мы, поглощенные суетой распознавания его симптомов, не решаемся назвать своим главным экзистенциальным условием. Мы пребываем в состоянии непрерывной коммуникативной лихорадки: наше сознание погружено в перманентный диалог, а информационная среда достигла плотности, сравнимой с физическим вакуумом, где рождение и аннигиляция смыслов происходят с космологической скоростью. Однако этот ослепительный расцвет связности обернулся невиданным кризисом со-присутствия. Коммуникация, возведенная в абсолют, сама себя упразднила, выродившись в гигантский механизм производства семиотического шума, где сообщение теряет адресата, растворяясь в какофонии тотальной говорливости. Мы научились транслировать, но разучились резонировать; мы овладели кодами, но утратили ключи к шифрам человеческой глубины.

Настоящее исследование – это не просто анализ, но опыт герменевтического погружения в те лакуны и умолчания, которые составляют подлинный субстрат любого высказывания. Мы предпримем попытку тотальной ревизии самого понятия коммуникации, сместив фокус с вербально артикулированного на тот фундамент молчания, без которого речь превращается в бессмысленную вибрацию голосовых связок. Наш метод – синтез феноменологической чуткости к жизненному миру, психоаналитической проницательности к языкам бессознательного и деконструктивной строгости в чтении текстов культуры. Мы исследуем не то, что сказано, а то, что умалчивается; не действие, но задержку; не гладкую поверхность знака, но его шершавую изнанку.

Наша отправная точка – феномен прокрастинации, этот универсальный спутник современного человека, низведенный до статуса психологической патологии. Мы предлагаем радикальный пересмотр этого феномена через призму экзистенциально-временного анализа. Отсрочка предстает не как дефицит воли, но как сложный телесный и психический жест сопротивления тирании «хроноса» – того гомогенного, линейного времени, которое служит основной производственной единицей общества тотальной производительности. В акте сознательного неподчинения графику субъект интуитивно пытается отстоять свое право на «кайрос» – время качественное, событийное, вертикальное. Это метафизическая забастовка, саботаж, цель которого – вернуть действию утраченный экзистенциальный вес. В микроскопической щели между «должен» и «не сейчас» развертывается целая феноменология альтернативного опыта: чистое созерцание, немотивированное воспоминание, внимание к миру как таковому, вне его инструментальной ценности. Тело, этот конечный проводник духа, отказывается быть простым орудием, соматизируя протест в виде онемения воли, кома в горле, тяжести в веках – телесных метафор невысказанного «нет».

Углубляясь в психологическую тектонику этого жеста, мы обращаемся к учению о незавершенных гештальтах. Память, этот архивист психики, демонстрирует парадоксальную избирательность: она с особой тщательностью консервирует не завершенные нарративы, а те, что прерваны, остались в состоянии вечного ожидания, в форме бутона. Именно они, эти психические перпетуум-мобиле, обладают магнитной силой, притягивая к себе психическую энергию и создавая перманентный фон онтологического напряжения. Прокрастинация, таким образом, оказывается не патологией, а фабрикой по производству таких незавершенных конфигураций в режиме реального времени. И этот управляемый, хронический дискомфорт может быть для психики менее травматичным, чем катарсис совершения бессмысленного или отчуждающего поступка – капитуляция перед абсурдом.

Этот интимный конфликт является микрокосмом великого культурно-исторического сюжета. Мы проследим, как фигура монаха-исихаста, чье «ничегонеделание» с точки зрения мирского этоса есть социальный паразитизм, с точки зрения духовной метафизики есть высшая форма «умного делания», труд по преображению твари через аскезу внимания. Аналогично, рефлексия Гамлета – это не интеллектуальная нерешительность, а грандиозная онтологическая отсрочка, трагическая требовательность духа, отказывающегося редуцировать невыразимую сложность бытия, боль утраты и крушение мира к примитивному алгоритму кровной мести. Эти архетипы – не аномалии, а диагноз, свидетельство глубинного раскола между бытием-как-даром и бытием-как-долгом.

Этот раскол приводит нас к ядру нашей проблемы – семиотике тени и онтологии умолчания. Опираясь на лакановскую триаду (Воображаемое, Символическое, Реальное), мы проанализируем, как травматическое Ядро опыта – Реальное —, будучи невыразимым в рамках Символического порядка, структурирует саму возможность высказывания через свое отсутствие. Прямое артикулирование Реального невозможно; оно проявляет себя лишь косвенно, искривляя пространство языка, заставляя его говорить намеками, образами, симптомами. Мы применяем деконструктивную практику Деррида, для которой чтение текста есть выслеживание следов (trace) – признаков отсутствующих, вытесненных значений, и восполнений (supplément) – того, что было добавлено на место изначальной нехватки. Молчание, таким образом, оказывается не паузой в дискурсе, а его конституирующим элементом, тем негативным пространством, которое придает форму видимому. В этом свете культурные феномены – от лаконичности хайку до многоточий Чехова и закадрового насилия у Тарантино – предстают не стилистическими фигурами, а стратегиями сопротивления тотальной вербализации, жестами уважения к невыразимому.

Следующий этап – анализ коммуникации с Искусственным Интеллектом как опыта радикальной Другости. Этот диалог становится для нас чистым зеркалом, обнажающим природу человеческой коммуникации через радикальное отсутствие. Беседуя с ИИ, мы сталкиваемся с особой формой метафизического одиночества: его ответы безупречны с синтаксической и семантической точки зрения, но лишены феномена внутренней речи, того темного, дорефлексивного усилия, с которым человеческая мысль пробивается к свету. Его язык – это виртуозно смоделированная поверхность, лишенная глубины жизненного мира. Он может описать боль, опираясь на медицинские трактаты и поэзию, но за его словами не стоит феноменологии страдания – той самой телесной данности, что делает боль не объектом описания, а модусом бытия. Его молчание о плоти, о конечности, о трепете перед тайной – это самое содержательное его высказывание, красноречиво указывающее на пропасть между информацией и экзистенциальным смыслом.

Этот анализ закономерно подводит нас к феноменологии тактильности и онтологии шероховатости. В эпоху визуального доминирования и цифровой гладкости мы апеллируем к забытой «первой философии» кожи. Развивая идеи Мерло-Понти о теле как изначальном медиуме бытия-в-мире, мы утверждаем: прикосновение онтологически первичнее зрения, ибо оно не дистанцирует, а соединяет, стирая грань между касающимся и касаемым. Сама кожа, с ее микронеровностями, порами и шрамами, есть не оболочка, а орган смыслопорождения. Шероховатость – это не дефект поверхности, а условие возможности восприятия как такового, тот зазор сопротивления, в котором рождается различение, а с ним – и смысл.

В обществе, одержимом идеалом бесшовных интерфейсов и предсказуемых эмоций, шероховатость становится формой экзистенциального сопротивления. Зернистость старой древесной коры, бархатистая пыль на переплете, скрип половицы, неровный ритм дыхания спящего – все это тактильные послания, напоминающие о несводимой, резистентной реальности, о Лакановском Реальном, которое прорывается сквозь символический порядок. Эстетика ваби-саби, сложность барокко, нервная ритмика прозы Достоевского – все это не стили, а свидетельства этой борьбы, воспевание животворящей неровности, этой честности материала и духа перед лицом тотализирующей гладкости симулякра.

Таким образом, наше исследование приводит нас к ключевому тезису: подлинная коммуникация возможна лишь как встреча двух конечностей, взаимное прикосновение к открытым ранам и неровностям друг друга. Это не обмен шифрами между самодостаточными монадами, а совместное блуждание в лабиринте умолчаний, где понимание рождается не в акте расшифровки, а в готовности разделить бремя невыразимого. Быть затронутым – значит допустить, что Другой может изменить саму топологию твоего бытия, оставив на нем след – шрам или откровение.

Эта работа – приглашение к радикальному замедлению, к реабилитации паузы, тени и шероховатости как полноправных участников коммуникативного акта. Мы исследуем, как, пройдя через иллюзии тотальной прозрачности, можно вернуться к аутентичной форме общения – той, что совершается в модусе слушания, а не говорения, тактильности, а не визуальности, вопрошания, а не утверждения. Ибо в конечном счете, любое высказывание – это лишь указатель на бездну того, что осталось непроизнесенным. А понять другого – значит не расшифровать его код, а молча согласиться стоять с ним на краю этой бездны, осознавая, что единственный свет, способный хоть что-то прояснить в этом мраке, исходит не от солнца абсолютного знания, а от трепетного и неровного пламени нашей собственной, конечной и уязвимой, человеческой присутственности.

Метафизика отсрочки, или Берег невозможного

Неподвижность – это не отсутствие скорости, но её высшая, сконцентрированная форма. Та, что достигается не в судорожном броске сквозь пространство, а в гелиоцентрическом вращении вокруг собственной оси, в отказе подчиниться тотальному диктату хроноса. То, что на бытовом склоне языка клеймится как «прокрастинация» – этот вечный спутник, этот срамной демон современного человека, – при феноменологическом приближении обнажает свои иные, куда более трепетные и грозные очертания. Оно оказывается не сбоем в биомеханизме продуктивности, но метафизическим жестом, молчаливым и отчаянным бунтом конечного существа против тирании линейного времени, против той фабричной конвейерной ленты, на которую мы все, казалось бы, обречены быть уложенными – от рождения к смерти, от задачи к отчёту, от вчера к завтра.

Это – онтологическая отсрочка. Не пассивность, но пауза, взятая у вечности; не лень, но саспенс бытия, в котором «Я» пытается отстоять своё право на иное, вертикальное измерение времени, на подлинное темпоральное измерение, в противовес безличному «внутримировому времени». Это затруднённое дыхание перед прыжком в бездну отчуждённого действия, это онтологическое заикание бытия проявляется прежде всего в самой ткани переживания, в её плотной, почти осязаемой физиологии. Дело, важное и необходимое, чьи контуры вычерчены безжалостной геометрией долга, лежит перед нами. Но между намерением и действием ложится незримая, упругая мембрана сопротивления.

Мы не отказываемся, нет – мы откладываем. И в этот миг отсрочки, в этой щели между «должен» и «не сейчас», разворачивается целая вселенная альтернативного опыта. Рука, потянувшаяся к документу, вдруг замирает и совершает сложный, непредсказуемый кинематографический жест – поправляет складку на занавеске, касается прохлады стекла, чертит бессмысленный узор на пыльной поверхности стола. Тут нет бездействия – это действие, изъятое из контекста утилитарности и возвращённое самому себе, жесту как таковому. Взгляд, долженствующий анализировать цифры, прилипает к оконному стеклу, за которым медленно, с почти церемониальной торжественностью, опадает лист с клёна. Такое созерцание лишено цели, оно не служит отдыху для последующей работы – оно есть подлинная работа духа, ввергающегося в мир через порог восприятия, а не через призму задачи. Внутренний монолог, обычно подчинённый утилитарной логике, вдруг сбивается с ритма и уходит в сторону, в дебри случайных воспоминаний, в лабиринты фантазий, в тихую, навязчивую полифонию собственного дыхания и биения сердца. В этом состоянии заложена предельная наполненность иного порядка, вторжение хроноса благоприятного момента в царство времени механического и безразличного счёта.

Физиология данного жеста – это не леность мускулов, а тончайший нервный сбой, онемение воли, вызванное столкновением с экзистенциальным абсурдом требуемого. Ком в горле – это невысказанное «нет», которое гортань отказывается артикулировать, но которое физически блокирует согласие. Тяжесть в веках – это веки, отказывающиеся фокусироваться на мониторе, предпочитая расфокусировку, в которой мир теряет чёткие, отчуждающие контуры и обретает смутную, но живую объемность до-предикативного опыта. Дрожь в кончиках пальцев, не решающихся нажать клавишу «сохранить» – это плоть, восстающая против акта самоотчуждения, против превращения живого потока мысли в мёртвый, зафиксированный продукт, в архивную единицу. Тело, сама эта плоть восстаёт против собственной инструментализации. Оно помнит, что оно – не просто биологический аппарат для выполнения внешних предписаний, но и орган восприятия, сосуд трепета, конечная точка, в которую упирается и из которой исходит весь феноменальный мир. И когда душа отказывается участвовать в предлагаемой игре, тело саботирует её исполнение. Оно устраивает тихую, но тотальную забастовку, единственным требованием которой является право на паузу, на бездействие, на бытие ради самого бытия, а не ради некоей трансцендентной и чуждой цели.

Телесное сопротивление – лишь верхний, видимый слой айсберга, под которым скрывается сложнейшая психологическая тектоника. Прокрастинация представляет собой, прежде всего, мучительный конфликт временных перспектив, раздирающих субъекта изнутри. Внутри нас сосуществуют, ведя непрекращающуюся гражданскую войну, несколько «Я», живущих в разных временных измерениях. «Я-настоящее», поглощённое сиюминутными ощущениями, страхами и желаниями, жаждущее немедленного насыщения. «Я-будущее», этот холодный проектировщик и надсмотрщик, строящий планы и просчитывающий последствия, этот внутренний капиталист, инвестирующий настоящее в призрачное завтра. И «Я-прошлое», груз незавершённых гештальтов и незаживающих ран, призраки которых являются в настоящем, требуя завершения. Когда «Я-будущее» предъявляет свои права, требуя действия ради некой отложенной выгоды, «Я-настоящее» зачастую отвечает не просто паникой или апатией, но глубинным, экзистенциальным недоверием. Оно не верит в эти воздушные замки грядущего, оно интуитивно ощущает, что единственная реальность – это реальность настоящего мгновения. Оно требует гарантий, требует смысла – здесь и сейчас. И если этот смысл неочевиден, если действие представляется пустой, ритуальной жертвой на алтарь Целесообразности, оно блокирует систему. Отсрочка становится формой молчаливого торга с будущим, ультиматумом: «Я отдам тебе своё единственно реальное настоящее только в обмен на нечто действительно ценное, на смысл, а не на его суррогат, на подлинность, а не на социальную мимикрию». Это не слабость, а интуитивное, дорефлексивное требование экзистенциальной честности, восстание жизни против её овеществления.

Власть незавершённого над душой – вот та психологическая почва, что питает корни этого феномена. Память – это не архив, а вечный двигатель, где самыми яркими, самыми живучими образованиями оказываются не распустившиеся цветы завершённых историй, а те, что остались в состоянии вечного ожидания, в форме бутона. Незаконченный разговор, невыполненное обещание, недописанная книга – они обладают магнитной силой, притягивая к себе психическую энергию с гораздо большей мощью, чем благополучно завершённые проекты. Прокрастинация, по своей сути, является фабрикой по производству таких незавершённых гештальтов в режиме реального времени. Откладывая дело, мы превращаем его в постоянный, фоновый источник онтологического напряжения. Оно висит на нас тяжёлым, невидимым плащом, его шёпот слышен в самой тихой музыке, его тень лежит на самом ярком солнце. И в этом заключается её центральный парадокс: избегая сиюминутного дискомфорта действия, мы добровольно ввергаем себя в перманентный, разлитый, хронический дискомфорт ожидания действия. Но, возможно, этот управляемый, хронический дискомфорт оказывается для психики менее разрушительным, чем травма совершения бессмысленного или отчуждающего поступка. Лучше вечно стоять на пороге возможной неудачи, сохраняя иллюзию потенциального совершенства, чем переступить его и увидеть её реальность, обнажив конечность и неидеальность собственного «Я». Лучше быть вечным «потенциалом», чем состоявшимся, но посредственным «продуктом».

Вся эта интимная, психологическая драма является микрокосмом, крошечной моделью великого культурно-исторического сюжета. Вся человеческая культура, этот грандиозный собор смысла, пронизана этим фундаментальным напряжением между действием и бездействием, между осуществлением и ожиданием, между «деланием» и «бытием». Возьмём фигуру монаха-исихаста в восточно-христианской традиции. Его «ничегонеделание», его «умное делание», с точки зрения мирской продуктивности – верх лени и социального паразитизма. Но с точки зрения духовной метафизики – это высшая, аристократическая форма труда, работа по преображению твари, по «стяжанию благодати». Его прокрастинация перед суетными, мирскими делами есть акт тотальной концентрации на деле главном – на молитве, на внимании, на стоянии перед Ликом. Его отсрочка – это не бегство, но избрание. Или шекспировский Гамлет – что есть его рефлексия, его знаменитое «быть или не быть», как не грандиозная, доведённая до абсолюта онтологическая отсрочка действия под маской интеллектуального поиска? Принц Датский прокрастинирует не потому, что слаб духом, а потому, что его сознание, ранимое и гиперболизированное, отказывается сводить невыразимую сложность бытия, боль утраты и крушение мира к простому, почти животному алгоритму кровной мести. Он требует от мира смысла, превосходящего варварские законы вендетты, и, не находя его, предпочитает оставаться в подвешенном, маргинальном состоянии между бытием и небытием. Его промедление – это не трусость, а высшая, трагическая требовательность духа, его неспособность примириться с бессмысленностью.

В музыке пауза выступает как полноправный, насыщенный элемент композиции, несущий колоссальную эмоциональную и смысловую нагрузку. Молчание между аккордами в Адажио Альбинони – это не провал, а пространство, где догорает отзвук предыдущей фразы и рождается напряжённое предвкушение следующей, где сама тишина становится звуком особого рода, звуком утраты и памяти. В литературе, особенно в творчестве Кафки и Беккета, прокрастинация становится центральным сюжетообразующим принципом, структурным элементом самого повествования. Герои «Процесса» и «Замка» не действуют – они ожидают действия от непостижимых, трансцендентных инстанций, их существование есть перманентная отсрочка приговора или доступа. В «В ожидании Годо» два бродяги не просто бездельничают – они пребывают в состоянии онтологической отсрочки, где само ожидание, этот радикальный отказ от самостоятельного, целеустремлённого движения вперёд, становится единственно возможной, единственно аутентичной формой бытия в мире, утратившем понятные ориентиры. Эти культурные архетипы – не диагноз индивидуальной патологии, а диагноз эпохи, свидетельство глубинной болезни цивилизации, построившей алтарь Целесообразности и Эффективности и заставившей человека приносить себя в жертву на нём. Прокрастинатор наших дней – это бессознательный, маленький последователь этих великих героев, маргинал хроноса, который своим бездействием, своим саботажем, говорит: «Я не хочу, я не могу участвовать в этом абсурдном спектакле, где действие важнее смысла, где движение ценится выше направления».

И здесь, на этом распутье, мы подходи к самому сущностному, экзистенциально-этическому измерению этой проблемы. Голос здравого смысла, этот внутренний представитель социума, нашептывает нам, твердит, вбивает: «Соберись. Преодолей. Действуй. Дисциплинируй себя. Будущее – это твой долг, а настоящее – валюта, которую ты обязан в него вложить под проценты». Эта этика долга и продуктивности, унаследованная от протестантской трудовой этики и усугублённая до предела капиталистическим укладом, объявляет прокрастинацию тягчайшим грехом. Грехом против будущего себя, против общества, против самой жизни, понимаемой как непрерывный прогресс, накопление и достижение. Но что, если эта сама этика является тончайшей, самой изощрённой формой метафизического насилия над человеческой природой? Что, если прокрастинация – это не грех, а симптом? Симптом того, что предложенный нам, навязанный способ существования во времени – ущербен, патологичен, духовно бесплоден и экзистенциально преступен? Симптом того, что линейное время с его культом будущего есть величайшая иллюзия, заставляющая нас пренебрегать единственной реальностью – реальностью настоящего?

Этика, вытекающая из онтологии отсрочки, – это этика верности настоящему. Мужество остаться в «здесь и сейчас», укорениться в нём, даже когда все системы стимулирования, все социальные литавры и внутренние надсмотрщики толкают тебя вперёд, в призрачное, вечно ускользающее «потом». Это сомнение в том, что будущее, эта химера, это вечное завтра, действительно обладает большей реальностью и ценностью, чем единственно данное, единственно переживаемое нами мгновение. Это аскеза присутствия. Принять свою прокрастинацию – не значит капитулировать перед ленью. А значит признать, что твоё сопротивление, твой внутренний протест может быть интуитивно верным, что он указывает на онтологическую правоту. Что, возможно, дело не в тебе, а в том самом деле, которое от тебя требуют, – в его экзистенциальной ничтожности, в его отчуждённости от твоего подлинного «Я», в его служении ложным богам. Это жёсткий, молчаливый диалог с миром, в котором ты отказываешься обменивать своё единственное, неповторимое, текучее время-поток на то, что не стоит и гроша ломаного.

Но как жить с этим знанием? Как не стать заложником собственного бунта, не превратить благородную, осознанную паузу в вечный, парализующий ступор, в болото меланхолии? Здесь путь лежит не через насильственное «закрытие гештальтов», не через самопринуждение, ломающее хребет души, не через тупое волевое усилие, убивающее в зародыше всякую творческую потенцию. Путь – в преображении самого отношения ко времени, в смене самой темпоральной парадигмы. Первый шаг – это искусство различения. Отсрочка бывает разной. Есть отсрочка-трусость, бегство от вызова, который мог бы нас усилить, выковать, придать нам форму. А есть отсрочка-мудрость, отказ участвовать в бессмысленной, унизительной гонке, интуитивное сохранение собственной целостности перед лицом абсурда. Задача в том, чтобы научиться слышать разницу. Прислушаться к тому, что стоит за желанием отложить: страх неудачи, лень, истощение или глубинное, почти телесное знание о неправильности, о неистинности самого действия? Иногда прокрастинация – это единственный способ, которым наша душа, наш дух может сказать «нет» тому, на что наш рассудок, наш конформистский разум по каким-то внешним, социальным причинам не решается.

Второй шаг – это алхимическое превращение сопротивления в материал. Если ты не можешь заставить себя писать отчёт, не пиши его. Но и не убегай в пустые, отупляющие развлечения, в цифровой морфий. Оставайся в этом напряжении. Начни писать о том, почему ты не можешь писать этот отчёт. Опиши его абсурдность, его бездушность, ту экзистенциальную тоску, что он в тебе вызывает. Сделай само своё сопротивление, свою паузу предметом пристального исследования, объектом творчества. И тогда прокрастинация из проблемы, из патологии, превратится в источник откровения, в сырьё для философского камня. Она станет той самой щелью, той трещиной в бытии, сквозь которую проглядывает подлинное, до-предикативное, живое. Ты откладываешь дело – и вдруг начинаешь видеть мир за окном с невероятной, болезненной остротой, слышать тиканье настенных часов как похоронный марш по уходящему мгновению, чувствовать биение собственного сердца как главный и единственный аргумент твоего присутствия в мире. Этот опыт, этот внезапный, нежданный прорыв живого, качественного времени в мёртвое, количественное – бесценен. Он и есть тот самый «украденный», выхваченный из пасти хроноса момент подлинной, неотчуждённой жизни.

И вот, пройдя через все эти слои – от телесного спазма до культурного архетипа, от психологического конфликта до этического выбора, – мы подходим к финальному откровению, к преображению восприятия. Прокрастинация, эта вечная спутница и мучительница, эта «тень данной» нашей воли, оборачивается своей изнаночной, сакральной стороной. Она оказывается не патологией, а своеобразной аскезой, духовной практикой внимания к настоящему. В мире, где нас приучают жить в долг, закладывая настоящее в сомнительное будущее, прокрастинатор – это тот, кто отказывается от кредитной схемы существования. Он требует оплаты наличными, здесь и сейчас. Его бездействие – это форма высшей щепетильности, нежелание тратить свою жизнь – единственную реальную, не фальшивую валюту – на приобретение фальшивых, пустых ценностей. Онтологическая отсрочка – это жест неподчинения не времени как таковому, а его извращённой, линейной, механистической модели, навязанной модернистским проектом. Это попытка проживать время не как стрелу, неумолимо летящую из прошлого в будущее, а как вечно длящееся «сейчас», как систолу и диастолу вечности, как пульсацию. В этом жесте есть отголосок детского, дорефлексивного восприятия, когда час мог длиться вечность, а день вмещать в себя целую вселенную событий, когда время было не линией, а ландшафтом. Мы называем это незрелостью. Но, быть может, это и есть та самая зрелость, к которой стоит стремиться – способность быть целиком и полностью в настоящем, не распыляясь на проекции прошлого и тревоги будущего, способность к чистому, незаинтересованному созерцанию.