Полная версия

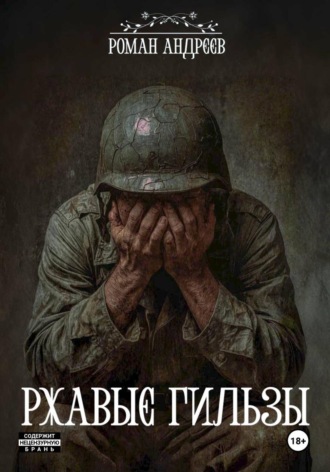

Роман Андреев

Ржавые Гильзы

Я выходил курить утром и вечером, как на смену: молча, с одним и тем же взглядом. В место, где раньше был продуктовый ларёк, а теперь – его призрак в виде остатков кирпичного фундамента и тишины.

Сегодня дождь и холод грызли отголоски лета с усиленной злобой.

Он, как ослеплённый, заблудившийся великан, не знал, куда ему деться: кружил по улицам, время от времени бросая в лицо пригоршни крупных, крепких, как камни, капель. Когда дул ветер, весь пригородный посёлок дрожал, как больное тело. Даже крыша моего старого родительского дома стонала на ветру, прося у меня хоть о какой-то помощи.

– Здравствуйте. Можно же стереть, да?

Ломающийся подростковый голосок вернул меня в реальность из медитативного потягивания сигареты.

Опять он. Парнишка лет тринадцати–четырнадцати. В шапке и в промокшей насквозь сине-чёрной ветровке, блестящей под дождём, будто свежая кожа. В лохматых, видавших виды джинсах. Лицо ещё выдавало в нём детские черты – большие глаза, и в этих глазах уже пряталась усталость, какая обычно бывает лишь у тех, кто видел больше, чем должен был. Маленький рот и щёки, красные от холодного ветра, но румянец не выглядел здоровым – скорее как отражение внутреннего жара, того, что тлеет и скоро, возможно, вспыхнет.

Но нужно ещё года четыре – и он быстро возмужает. Сейчас он стоит на границе.

Ещё ребёнок, но уже пахнет будущим взрослым – уставшим, злым, прожжённым насквозь.

– Напугал, блин, – дрожь в хриплом голосе выдала мой испуг.

Парень указал на угол забора моего двора, где красовалось очередное трафаретное граффити: «50 000 в неделю. Стабильно…» И ниже – адрес телеграм-канала для связи.

– Да, валяй, если не надоело ещё.

Я пожал плечами и махнул рукой в сторону.

– Спасибо.

Парень подтянул из-за спины вытянутую сумку, в которой обычно студенты носят ноутбуки и прочий студенческий хлам. Достал оттуда пульверизатор, ветошь и принялся усиленно, с какой-то отчаянной злобой, драить металлический забор.

Сейчас на этой улице нет детства. Только старость. Все, кто жил здесь, были уставшими уже в юности. Провода висели низко, как вены, вытаращенные наружу. А соседи… соседей осталось мало. Молодняк после школы съехал ближе в город, а их родители остались в этом пригородном посёлке, где только ближе к огонькам многоэтажек появлялись хоть какие-то панельки.

Лишь изредка на моей тупиковой улице проходили знакомые лица прохожих. Мы обменивались кивками и сиюминутно отворачивались с задумчивым видом.

Дома тут доживали. Фундамент – как зубы у мертвеца: крошатся, но держат. Заборы скрученные, из подручного материала, словно в окопе: шифер, старые листы ржавого металла, доски с торчащими гвоздями. Здесь всё было сделано временным, но навсегда.

Дым дешёвого табака щекочет глаза и обжигает лёгкие. Где-то скрежещет сопротивлениями трамвай по проторенным маршрутам – как звук ржавой пилы, распиливающей шум дождя.

Я не отводил глаз от агрессивных движений мальчишки. Он словно дрался, пытаясь не стереть, а содрать слой металла, уничтожить надпись навсегда.

Я заметил, что один из соседских заборов уже был очищен, и на месте аналогичного граффити остались мутные разводы. А там, где стереть было нельзя, всё закрасили чёрной краской.

Он каждый раз стирал или закрашивал рекламу. Примерно два-три раза в неделю заборы снова заполнялись этой дрянью. Причём, как назло, именно в тех местах, где пацан стирал записи. Будто издеваясь над ним.

– До свидания, – пискляво пробормотал мальчишка.

Зябко съёжившись, он убрал дрожащими от холода руками инструменты и быстрым шагом направился дальше по улице.

– И далеко пойдёшь? Ты завтра же сляжешь с пневмонией.

Промокший насквозь парень обернулся и взглянул на меня с прищуром, пытаясь спасти глаза от дождя.

– Пошли, хотя бы дождь переждёшь, согреешься? – я махнул рукой, зазывая парня за собой в дом.

Он замешкался, но через секунду поспешно последовал за мной, переступая грязные лужи у ворот двора.

Старый родительский дом, окружённый бурьяном выше забора, с перекошенной крышей.

Я распахнул дверь и пропустил мальчугана вперёд. Он зашёл робко и аккуратно, ожидая какой-то опасности внутри.

Узкая прихожая встречала запахом сырости и перегара – здесь не жили, а медленно разлагались. По лицу пацана было видно, что он это почувствовал. Когда-то тут пахло щами и отцовским табаком.

На подоконниках – пустые банки из-под тушёнки, как гильзы. На стенах – пожелтевшие фотографии, где ещё все живы. Обои отклеиваются полосами, свисают, словно бинты на старой ране.

На столе всегда стоит недопитая кружка чая – холодная, густая, с привкусом железа.

Телевизор работает еле слышно, просто чтобы не слышать тишину.

– Раздевайся. Сейчас поставлю чайник.

– Ага, с-спасибо!

Он молниеносно снял тяжёлую от влаги ветровку и повесил её на одинокий крючок в прихожей. Я включил чайник и начал рыться в шкафах в поисках чего-нибудь сносного.

– А как вас зовут?

– Борис.

– А отчество?

– Просто Борис. А тебя?

– Паша.

– Ну, садись, Паша, – я указал на деревянный табурет рядом с окном. – У меня толком-то ничего и нет. Сушки только нашёл.

Я поставил на стол уже твердеющие сушки и горячий чай.

Паша неловко осматривал стол: недопитую бутылку водки и гранёный стакан рядом. Затем уставился на пол. Там были ещё бутылки. Уже допитые. Много бутылок. Почему-то лень выбрасывать, а копятся они очень быстро.

– Спасибо большое! Если бы не вы, то не знаю, где бы спрятался.

– Нашёл чем заниматься в такую погоду, пацан, – сказал я, указав в окно, где дождь яростно колошматил по стеклу.

– Когда я вышел, ещё нормально было. Потом резко – бах, и дождь зарядил.

Он сжал красными от холода ладонями кружку с чаем и съёжился от приятного, приливающего тепла.

– Это вы? – он указал на фотографии на стене.

– Да, лет двадцать назад.

Фотографии на стенах давно выцвели. Могу поспорить, время специально вытравило из них краску, оставив только контуры.

На одной – молодые пацаны в грязной форме: стоят плечом к плечу, смеются. У меня ещё волосы чернее ночи. Сейчас – серебристая седина и растущее пузо. А тогда – молодость, сила, кривые улыбки, глаза щурятся от солнца, но в этих глазах ещё есть жизнь.

Чуть ниже – снимок, где я сам, в гражданке, с бывшей женой Аней. Жена молодая, красивая, с уставшими глазами, словно уже знала, что ждать от меня чего-то нового и хорошего было нечего.

Есть ещё старое, потемневшее фото в рамке с трещиной, где шестеро бойцов у бронетранспортёра. Все в пыли, в касках, с автоматами; кто-то держит флягу, кто-то обнимает другого за плечи. Конечно же, среди ребят был и я.

Под снимком – аккуратно вырезанная бумажка, на которой от руки написано: «Грозный, 1999».

Фотографии висят неровно, в старых дешёвых рамках.

Некоторые держатся на одном гвозде, другие приколоты кнопками.

Между ними – пыль, паутина, отпечатки пальцев.

Я не вытираю их. Дорожу. Очень дорожу – это всё, что у меня осталось. Боюсь стереть последние следы тех, кто на них остался.

– Вы военный?

– Был. Воевал…

– Ого. Где?

– В Чечне. Тебя ещё тогда на свете не было.

– Да, я знаю. Я видел видео на ютубе, – он аккуратно делал глотки чая. – Это ещё в конце девяностых было, да? У меня дядя умер там. Но я его не знал. Мне мама рассказывала про него много.

– Хорошо, что только на ютубе. Ничего там хорошего нет. Никакой ютуб этого не расскажет.

Он взглянул на меня робкими и любопытными глазами.

– А у вас друзья остались с тех времён? – он указал пальцем на фото с БТР.

– Остались. Только все – на фотографиях. Всегда рядом, всегда тут. Я и общаюсь с ними, и водку пью. Иногда даже отвечают мне, – я улыбнулся, пытаясь сгладить неловкость парня. – Этой фотке, кстати, ровно двадцать лет. Осень девяносто девятого.

– Старше меня. – Он неловко улыбнулся, и в глазах промелькнула нотка жалости и детского сострадания. – А медали? Есть медали?

– Есть. Железяки бесполезные. Я их ещё сохранил, не знаю, где они сейчас. А помню, Генка Сурков, друг мой с тех времён, как приехал, медали выкинул и сказал что-то вроде: «И нафига мне эти железяки? Лучше бы денег дали на первое время, а то жрать нечего».

– Ого… А у вас есть что-нибудь с войны? Оружие! Вон, на фото у всех калашниковы. Дадите подержать?

– Какой ты простой, пацан! – я усмехнулся. – Ты думаешь, нам всё домой в подарок дали? А танкисты на танках приехали?

Паша захихикал от собственной наивности.

– Конечно нет… А хотя…

Я отошёл в другую комнату и пошарил среди пыльных вещей в глубине советской тумбочки.

– Вот! Нашёл.

Я вернулся к Паше и положил перед ним крепкий, брутальный нож в кожаных ножнах. Паша опешил и уставился на него, как на дикого зверя.

– Катран. Легендарная штука. Вот его я протащил с Чечни.

– Страшновато выглядит, – робко выдал он.

Я взял клинок, вытащил его из ножен и дал Паше прямо в руку.

– Таких всего три тысячи штук было выпущено. Мне повезло: я с ним от и до прошёл. Самый мой надёжный товарищ. Когда возвращался, в военкомате сказал, что потерял.

– Своровали, получается? – осуждающе спросил Паша.

– Да. И не жалею, – гордо выдал я.

Хищный и поношенный клинок поблёскивал на свету. Паша удивлённо смотрел выпученными глазами на жуткий артефакт войны, боясь даже дышать на него. Я вспомнил, как мой дед показывал мне нож разведчика в детстве, времён Второй мировой. Царапины и сильные потёртости на клинке – будто шрамы пройденных испытаний. Если бы у предметов были воспоминания, этот нож помнил бы звуки выстрелов, чужую плоть, грязь, металл и крики агонии.

– И чем это ты занимаешься, Паш? Я тебя не в первый день тут вижу.

Он аккуратно делал глотки чая, крепко сжимая кружку, грея руки.

– Стираю эти теги на стенах.

– Граффити?

– Да, рекламу наркошопов. Ну, знаете… Они ищут дураков на свою работу или просто рекламируют эту отраву всякую.

– И какое тебе дело? Ты же знаешь, что всех их не сотрёшь, а завтра уже появятся новые. Ерундой же маешься?

– Нет. Я верю, что приношу пользу. Лучше пусть их не будет, чем они будут.

– А может, ты у конкурентов стираешь, а ночью нужные пишешь, мм? Я вот особо внимания не обращаю даже.

Малец вздрогнул и посмотрел на меня уже взрослыми, мужскими глазами.

– Нет. Я эту дрянь ненавижу. У меня брат из-за всего этого в тюрьме!

– Давно?

– С прошлого года. Теперь я в семье один мужчина. Я и мама, а Андрей только лет через десять выйдет.

– Много дали! – искренне удивился я.

– Да, мама сказала, там очень много нашли. С тех пор я начал стирать эти записи на стенах. Сначала по пути в школу. А сейчас по всем улицам хожу, когда время есть. Думаю, им рано или поздно надоест, и они бросят наш пригород.

В его словах я узнал себя в его возрасте. Та же искренняя вера в праведную силу. Я тоже всегда старался поступать по совести. Не потому, что так нужно было или чтобы меня по головке погладили, а потому, что так чувствовал.

После Чечни это чувство справедливости обострилось патологически сильно. Теперь не могу смотреть новости или слушать ложь политиков. Ярость накрывает так, что начинаю крыть матом всё и вся вслух.

– Ты правильно делаешь, но…

– Я вырасту, – Паша крепко сжал нож в руке. Пальцы налились кровью. – Стану полицейским. И пересажу каждого наркоторговца. Вот увидите, дядя Боря.

– Так ты за брата мстишь? Он же тоже наркоторговец, получается?

– Ну да… – он стыдливо опустил голову. – Но он хороший. Просто сильно запутался, связался не с теми… так мама сказала.

– Мама знает, чем ты занимаешься после школы?

– Да, я ей всегда говорю, куда пойду завтра. Она волнуется, но я же не нарушаю закон и всё такое.

– А ты сам не боишься?

– Нет, – твёрдо выдал Паша. – Мне теперь нужно быть сильным ради мамы. Хочу быть сильным, как вы, – он вновь оглянул мои старые фотографии. – Мне это очень нужно.

Прошло пару дней. Пашка стал захаживать раз или два в неделю. Находил разные поводы, приносил фото себя и брата, рассказывал о нём, о своих планах. Говорил, как посмотрел фильм про работу в наркоконтроле и что точно пойдёт на юридический после школы. Я поил его чаем и даже купил разные печенья. Даже вспомнить не могу, чтобы на кухне у меня было что-то подобное. Конечно же для него – сам не ел. Но Паша решил устроить у меня привал в своих обходах посёлка, и я не отказывал ему. Не видел причин. Он не раздражал, как многие люди вокруг. В нём был огонь в глазах, и он напоминал меня в молодости. Это призрак собственного детства – ту версию себя, которую давно закопал и забыл.

Как-то раз, придя, он сразу прошёл вглубь дома, будто проверяя территорию.

– Ага, – удовлетворённо констатировал он, вернувшись на кухню.

– Что «ага»?

– Мышей не слышно. Я же протравил норку за углом. Теперь им тут не комильфо.

И в его голосе была такая недетская гордость защитника, что это вызывало у меня усмешку.

Иногда он помогал по двору, носил дрова для старой печки. Отопление у меня было, но я любил топить печь – она напоминала о живых родителях. Паша пытался что-то чинить в доме, ковырялся с гвоздями. Делал это неуклюже, но старательно, будто хотел доказать, что может быть полезным. Гонял мышей. Часто просил посмотреть мой армейский нож. И с каждым разом брал его всё увереннее и наглее, будто теперь это уже его собственный.

Иногда я видел его из окна и не открывал дверь, если он стучался. Был сильно пьян, и ему незачем было видеть меня таким.

Иногда он рассказывал какие-то мелочи про школу, про соседей, про мать. Оправдывался за то, что просто живёт свою жизнь. Я слушал, кивал, делал вид, что мне не всё равно. Может, и правда было не всё равно? Просто давно разучился это понимать. А иногда мы смотрели телек – какие-то развлекательные шоу. Мы просто молчали рядом, и в этом молчании было больше доверия, чем в чужих словах.

Он мог уснуть на диване рядом с печью, свернувшись калачиком, прямо во время какой-нибудь дурацкой комедии. Я не будил его. Он мне не мешал и, главное, не раздражал. Он поворачивался на другой бок, вздыхал во сне, и в тишине комнаты его ровное дыхание было единственным звуком, который не ранил душу, а наполнял её странным, забытым чувством покоя. Закидываясь парой стаканов водки, я тоже засыпал прямо за столом.

***

Вечером трамвай шёл медленно, как старый зверь, уставший таскать на себе весь этот город. Вагоны дрожали, звенели, и свет внутри мигал от каждого скачка по рельсам, словно кто-то намеренно дёргал выключатель. Вонь перегретого металла, мокрой одежды и старого пота висела в воздухе плотным туманом. Люди сидели, молча уткнувшись в телефоны.

Я сел ближе к окну, где на стекле дрожали жёлтые пятна от фонарей. В лужах отражались неоновые вывески, искривлённые, как рты после удара в челюсть.

Я смотрел в окно и видел своё отражение – тусклое, выцветшее, чужое.

Надо будет выпить. Определённо надо выпить. Смена была тягучая и нудная. Почему при работе сторожем нельзя пить? Как будто кому-то не похер, в каком я там состоянии и с каким лицом смотрю на ксивы и пропуска?

За окном проплывали дома – серые, облупленные, как старые кости. Между ними мелькали редкие прохожие, спешащие куда-то. Трамвай скрипел, и хрущёвки плавно сменялись частными домами разных мастей: у кого побогаче – из жёлтого кирпича и с хорошим освещением, а у кого – бревенчатый, осевший в землю советский дом, как у меня.

Чем глубже трамвай углублялся в плохо освещённый частный сектор, тем меньше становилось людей – как в трамвае, так и на улице.

– Ах, смотри, что делается! – женщина средних лет указала пальцем на какую-то возню через дорогу.

Сначала я подумал, что это обычная пьяная драка. Здесь такое случается часто: кто-то кого-то не поделил – алкашам только повод дай. Но движения толпы были слишком точными. Хладнокровно хищные движения рук и ног. Очень точные и резкие. Это была не пьяная потасовка – это было преднамеренное уничтожение, раздавливание человека, как дохлого голубя об асфальт.

Взгляд зацепился за знакомую синюю ветровку. Рюкзак под ноутбук, старые джинсы, покрытые грязью…

– Открой! – крикнул я в сторону водителя. – Отойдите все нахер!

Я растолкал пассажиров, как манекенов, и судорожно начал долбить по кнопке аварийной остановки.

– Да открывай уже, блять! Открывай!

Водитель предательски медленно останавливался, и двери распахнулись. Холодный осенний ветер ударил в лицо, сдерживая меня от какой-то глупости.

Я рысью бежал через дорогу, и толпа в сумраке начала приобретать очертания. Четверо подонков лет шестнадцати–семнадцати. В балаклавах, спортивных штанах. Трое били, один снимал на камеру телефона. Паша скрутился калачиком, как младенец. Рука неестественно вывернута, будто чужая.

– Сука, отошли! Я щас вам головы поотрываю, мрази!

Я бежал, задыхаясь; руки немели от ярости и отчаяния.

– Валим! – крикнул парень с телефоном.

Они окинули меня звериными взглядами и бросились во тьму дворов посёлка. Кто-то из редких прохожих наконец достал телефон, кто-то крикнул, что едет полиция.

– Паша, Паша, живой?

Я рухнул на колени перед грязным, побитым, стонущим комком боли.

Ветровка была изодрана подошвами, джинсы впитали осеннюю грязь, волосы блестели в свете фонаря от крови.

Он тяжело дышал, с хрипом и тихим свистом, будто воздух в лёгких проходил сквозь камни. На виске красовалась глубокая ссадина, от которой тянулась дорожка засохшей крови до самого уха. Губы распухли, стали чужими, мясистыми подушечками, разорванными в нескольких местах. Правая щека – один сплошной, пульсирующий сине-багровый волдырь. А от носа уже почти ничего не осталось – только торчали хрящи из обрывков кожи.

Он попытался открыть глаза, но веки не слушались. Губы шевельнулись беззвучно.

– Дядя Борь… – хрипло, без голоса, на выдохе прошипел Паша. – Холодно…

– Не говори, – тихо сказал я. – Тебе и так досталось. Держись, пацан, ты сильный. Я рядом. Просто дыши. Ровно дыши. Всё будет хорошо.

Я снял свою задрипанную куртку и бросил её на землю. Аккуратно подтянул тело Паши на ткань и укутал его, оставив лишь кровоточащее лицо. Свет уличного фонаря издевательски высвечивал результат его борьбы во всех красках.

Я смотрел на окровавленный кусок мяса и не чувствовал ничего. Ни жалости. Ни злости. Ни страха.

***

Передо мной суетилась полиция. Тротуар из протоптанной грязи освещали проблесковые маячки. Опера, облезлые удостоверения, дешёвые кожаные куртки с надтреснутыми плечами. Один из них – пухлый, с круглым лицом, будто только что оторвался от домашнего борща, – уверенно выписывал что-то в блокнот, даже не глядя на очевидцев. Второй – молодой, нервный, глаза бегают, словно впервые видит настоящую кровь. Он метался от одного прохожего к другому и каждый раз морщился, будто кто-то тёр ему зубы наждаком. Две женщины у ближайшего дома сбивчиво что-то объясняли, путались в словах, охали и ахали.

– Спасибо. Дальше мы сами, – сказал уставший опер, заканчивая меня опрашивать. – Ах да, ещё… Можете сказать своё ФИО и телефон?

Я медленно продиктовал номер и назвал фамилию.

– Ершов!

Знакомый жёсткий тембр пощекотал спину. Я обернулся.

– А я думаю – ты не ты!

Из темноты ко мне уверенно шла знакомая фигура.

Когда-то крепкий, сухой, теперь чуть расплывшийся, но не потерявший опасности.

Дима Миронов.

В нём было то особое спокойствие людей, которые слишком часто видели смерть и научились с ней уживаться. Он двигался медленно, без суеты, но так, что сразу становилось ясно: ударит жёстко и без крика. Форма сидела на нём по привычке. Пиджак с натянутыми локтями, вытертый, но чистый. Лицо обветренное, скуластое, нос когда-то перебит, на щеке старая вмятина от шрама. Волосы коротко подстрижены, уже с сединой. Взгляд серый, тяжёлый. Глаза такие, что в них не отражается свет – они просто фиксируют, как объектив камеры.

Он протянул мне крупную ладонь, широко улыбнувшись. Я пожал её.

– Ух, крепкая хватка, Ершов! Всё такой же сильный! – он, как довольный кот, жал мою руку. – Ты тут какими судьбами?

– Да тут пацана соседского избили. Я этих утырков разогнал. Они его убить хотели, что ли…

– О как. Молодец… Ты всё такой же, как будто только с поля боя вернулся. Даже глаза не поменялись. Только морщин добавилось.

– А ты?

– Да мы мимо проезжали. В город ехали, а тут вызов. Вот и заехали с пэпээсами. Меня из столицы сюда перевели, представляешь? Пару лет назад. Я, честно, уже и забыл, что ты отсюда родом. Столько лет не виделись…

– Двенадцать, – холодно уточнил я.

– Ага… да. Как Денчик Воронцов в пятом году скончался, так мы больше и не собирались в Москве.

– Традиция была хорошая, – с горечью сказал я. – Почему ты со мной не связался? Ты же знал, что я из этого города.

– Да честно, Борь, я замотался. Я не забыл, ты чего? – оправдался он. – Меня кинули сюда начальником уголовного розыска, тут такой бардак был до меня. До сих пор ухожу ночью и прихожу ночью. Тут не то, что ты – даже семья меня не видит.

Мы тогда были другими. Молодыми, горячими, ещё не испорченными ни этой чёртовой жизнью, ни городом, ни собой. Смеялись так, что, казалось, стены не выдержат. Говорили о будущем так, будто оно обязано прийти. Мы тогда думали, что плохое позади. Наивные были. Всех по войнам раскидало, по тюрьмам, по могилам. А мы с Димой и ещё несколькими ребятами живы, словно штраф за чудо платим каждый день.

– А ты сам-то как? Где работаешь? – наконец прервал тишину Дима, отводя взгляд, будто боялся услышать правду.

– Сторожем на разных стройках, – ответил я, почесав щёку. – «Титан-строй», контора. Знаешь, наверное.

– Сторожем? – он прищурился чуть настороженно, так смотрит хищник, когда не понимает, жив ли тот, кого видит перед собой. – Для такого, как ты… маловато, да?

– Мне хватает, Дим. Я же один живу.

– Это из-за осколка? Жить не мешает?

Миронов говорил тихо, почти вкрадчиво, но в каждом слове был прижим, будто он всё время слегка давил.

– Да, по инвалидности никуда нормально не могу устроиться. Да и не пытаюсь, честно говоря.

Мы переглянулись.

– Меня всё устраивает, Дим.

Работа сторожем была непыльная. Сиди себе, читай статейки в телефоне, опять же телевизор. Но я включал его без звука. Было какое-то внутреннее чувство, что смотреть телек на посту нельзя. Но если без звука, то нарушение не такое серьёзное. Как мне казалось.

– А что с пацаном этим? – я кивнул на клочок земли, где лежал Паша в паре метров от нас.

– Да, это младший брат одного оптовика, которого мы брали в прошлом году.

– Откуда ты его знаешь?

– Когда подъехали, мои опера уже сказали, кто потерпевший, – твёрдо отчитался он. – От скорой информация. Я фамилию его помню, и мать дурную тоже. А старший… ой, да там у них бардак бардаком! Крупный поставщик в нашем городе был, склад держал, представляешь? Взяли, когда он грамм триста пакета брал в парке – оптовую закладку. А там мука. Обычная, пшеничная!

Дима разразился хохотом, но, не найдя во мне ответной реакции, стёр улыбку с лица.

– Дурдом у них полный. Даже своих кидают.

– И что ты сделал с ним?

– Сел он на двенадцать лет примерно. Не помню уже.

– Так мука же у него была?

Дима махнул рукой и усмехнулся.

– Да мы за ними давно наблюдали. У него в квартире ещё нашли кучу всего, и подельника он своего убил. Прямо в его квартире повесил. По этой статье и пошёл на зону. Видимо, не поделили вес или ещё чего. Телефон с переписками нашли. Короче, полный комплект. Сидит сейчас. Долго.

– Да, мне Паша рассказывал. Не думал, что он ещё и убил кого-то, – я пронзительно смотрел Диме в глаза, стараясь не моргать.

– Он признательные дал. Сам. Может, ещё кого убил, просто мы не знаем. Но по одному эпизоду прошёл, признательные дал. Сам при мне написал.

Дима поймал мой настороженный взгляд.

– У него отпечатки нашли в квартире подельника. Полный комплект.

– Да я верю тебе. Просто странно, что…

– Что бывшие школьники друг друга заживо вешают? Ну, там деньги большие – вот и грызут, как шакалы, друг друга. Тебе ли не знать, Ершов? А младший после этого зарёкся всеми силами тут всё очистить. Даже к нам в отдел приходил, говорил, мол, можно волонтёром у вас устроюсь.