Полная версия

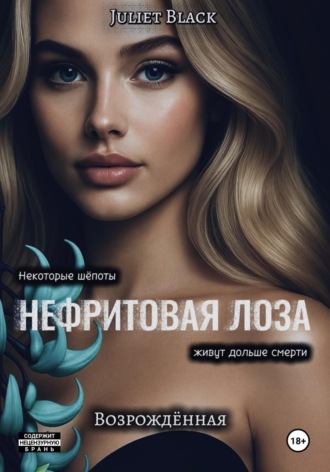

Нефритовая лоза. Возрождённая

Juliet Black

Нефритовая лоза. Возрождённая

Глава 1

Вторая книга дилогии «Нефритовая лоза». Продолжение истории, начавшейся в романе «Исчезнувшая».

Inspired by “Impossible” – James Arthur

«Некоторые вещи невозможно вернуть…

но ещё труднее – перестать помнить.»

Она спала.

Точнее, организм наконец сдался и отключился, потому что назвать это спокойным сном язык не поворачивался. Уголки губ ещё чуть дрожали, как после крика, дыхание то сбивалось, то выравнивалось, пальцы время от времени сжимались в простыню, словно ей всё ещё было от чего бежать. Щёки влажные, ресницы слиплись, волосы растрёпаны по подушке – светлое пятно на тёмном белье, не чужое, а до боли родное.

Моя кровать.

Моя квартира.

Моя женщина, которая почти год назад «умерла».

Я сидел напротив, в кресле у изголовья, с бокалом виски в руке и не мог оторвать взгляд. Напиток давно потеплел, лёд растаял, вода впиталась в янтарную жидкость, но я даже глоток не сделал. Горло и так жгло, как если бы я уже осушил полбутылки.

Смешно.

Сколько ночей я представлял её живой – не в кошмарах, не в воспоминаниях, а по-настоящему. Видел, как дверь квартиры открывается, и она заходит сама: усталая, живая, с тем самым, знакомым мне до мелочей взглядом. Бросает где-то у порога туфли, сдвигает с плеч пальто, ворчит, что день был тяжёлый, а потом падает на эту кровать, утыкается носом в мою подушку и тихо бурчит: «Ну вот, Хантер, теперь ты официально от меня не избавишься».

И вот – она здесь. Только без смеха, без упрямства, без права выбора. Просто вырубленная у меня на руках после паники, дождя и первой правды, которую вообще услышала за слишком долгое время.

Где-то глубоко под рёбрами всё ещё отзывалось эхо: её истеричный смех, когда я сказал «я твой муж». Сорванный криком голос. Глаза, полные ужаса и… неузнавания.

Она может отрицать сколько угодно. Тело помнит. И это хуже всего.

Я откинулся затылком на спинку кресла, зажмурился на секунду. Этого хватило, чтобы память снова сделала своё грязное дело и потащила назад, туда, где я начал превращаться в того, кем стал.

Нападение вспыхивало в голове обрывками.

Её голос где-то в глубине дома – мягкий, домашний смех.

Мои шаги по коридору – я шёл быстро, но не бежал, был уверен, что всё под контролем.

Крик. Резкий. Тот, после которого сердце перестаёт слушаться голову.

Бег.

Кровь. Много. На полу, на стене, в её волосах.

Она на полу – слишком неподвижная, слишком белая.

Чьи-то тени в дверях, выстрелы, боль в груди, падающий потолок, тьма, разрывающая сознание на клочья.

А дальше – больница.

Стерильный свет, запах лекарств, голоса врачей.

Мой брат, который держит меня за плечи, когда я пытаюсь сорвать с себя трубки.

Фразы, которые я тогда не столько слышал, сколько ощущал каждой клеткой:

«Мы сделали всё, что могли…»

И он.

Её отец.

Я до сих пор помню, как он стоял у окна в коридоре, когда я пришёл в себя. Прямой, собранный, выжатый досуха. Судья, привыкший к чужим приговорам, которому в этот раз пришлось выносить свой.

Он долго молчал. Не смотрел на меня. Я видел только профиль и пальцы, вцепившиеся в перила так, что побелели костяшки.

Потом всё-таки повернулся.

– Хантер, – сказал глухо. – Её нет.

Внутри всё дернулось, но я ещё держался. Ещё ждал продолжения. Ошибку. «Мы боремся», «она в коме», «есть шанс».

Он добил сразу:

– Из-за тебя я потерял дочь. Ты не смог её защитить. Пока ты цеплялся за свою жизнь на операционном столе, мою девочку уже опустили в землю. Понимаешь? Ты будешь жить с этим. Всю оставшуюся жизнь.

Каждое слово врезалось под рёбра, как новый выстрел.

Дальше я мог бы воспроизвести весь разговор дословно, но не хочу.

Дело не в том, что он соврал.

Дело в том, что я… поверил.

Я не потребовал показать тело.

Не перевернул морг.

Не поставил на уши всех своих людей, пока не убедился бы лично.

Я был на грани.

Полуразобранный, нашпигованный препаратами, с дырой в груди, со вскрытой клеткой и швами, через которые ещё сочилась жизнь. Раздавленный одной мыслью: она была в моём доме, под моей защитой – и я не уберёг.

Я принял этот удар как факт.

А потом сделал то, что умею лучше всего.

Я выжил.

И начал рвать.

Год без неё – отдельная глава, которую никто и никогда не прочитает до конца.

Город видел только результат: сделки, заключавшиеся за одну ночь; людей, исчезающих без следа; семьи и кланы, которые либо вставали на колени, либо уходили под землю.

Они говорили, что я стал зверем.

Что тот Хантер, который ещё умел иногда промолчать, где-то закончился.

Они не ошибались.

Пока другие делили районы, защищали «честь» фамилий, качали деньги и влияние, я занимался только одним – искоренял тех, кто хоть как-то был причастен к тому вечеру. Неважно, под каким флагом они ходили. Важно, что хотя бы раз подняли руку на мой дом. На неё.

Я не щадил никого.

Ни чужих, ни своих.

Если кто-то однажды сомневался, для кого он работает, – у него больше не было шанса сомневаться ни в чём.

Ничто меня не удерживало.

Никто не говорил «хватит».

Никто не смотрел так, как она, когда просила остановиться, просто кладя ладонь мне на шею.

И всё равно её голос не уходил.

Даже через год.

Иногда я вскакивал среди ночи с пульсом под двести, с пальцами, сжатыми так, словно в них до сих пор был пистолет. В комнате – тишина, только гул города за окнами. А в голове – её шёпот.

«Хантер…»

«Ты знаешь, что это за цветок?»

«Нефритовая лоза…»

Я вдохнул глубже, открыл глаза и снова посмотрел на неё – реальную, тёплую, живую женщину на моей кровати. Грудная клетка размеренно поднималась и опускалась, дыхание стало спокойнее. Она, конечно, скажет, что ничего не помнит, что ей всё это снилось, что я чудовище и псих. И будет права.

Почти.

Я поднялся из кресла. Тело отозвалось тугой ноющей болью, как после драки, хотя сегодня я ни с кем не дрался. Только разговаривал. Слишком тяжело, слишком поздно.

Пара шагов – и я уже у изножья. Ладонь лёгкая, но уверенная – на краю матраса. Я просто стоял и смотрел на её лицо. На уголки губ, где всегда пряталась улыбка. На тонкий шрам у виска, который она по-прежнему считает следом «нападения». На родинку у основания шеи, которую знают мои губы.

И память снова дёрнула назад – в ту ночь, где не было крови. Только сад. Тишина. И она.

Тот вечер был одним из редких моментов, когда мир внутри меня действительно молчал.

Я вышел в сад всего на минуту – выкурить сигарету, проветрить голову. И увидел её.

Алиса сидела на траве, поджав одну ногу, другой медленно вела по земле, рисуя невидимую линию. На коленях лежала книга. Сад подсвечивали мягкие жёлтые лампы, в этом свете её волосы казались ещё светлее, кожа – ещё тоньше, взгляд – глубже. Она читала вслух. Не громко, больше для себя, но я слышал каждое слово.

– Нефритовая лоза – один из самых редких и удивительных цветов в мире, – тихо проговорила она, проводя пальцем по строкам. – Её свисающие бирюзовые соцветия похожи на струи расплавленного камня, а оттенок лепестков меняется от глубокого зелёного до почти голубого…

Я подошёл ближе, не обозначая шага голосом. Она всё равно почувствовала – плечи чуть напряглись, спина выпрямилась. Но читать не перестала.

– Цветок распускается только ночью, – продолжила. – В темноте он светится изнутри – мягким, холодным сиянием, притягивающим взгляд. Сейчас это растение внесено в список охраняемых видов, потому что долгое время его считали полностью исчезнувшим…

Я остановился рядом, опустил сигарету, просто смотрел.

Она подняла глаза – и на секунду весь остальной свет в саду стал неважен.

– Подслушиваешь? – спросила. Голос усталый, но тёплый.

– Смотрю, – поправил я. – И слушаю. Разные вещи.

– Для тебя? – она чуть усмехнулась. – Сильно сомневаюсь.

Я опустился на скамью напротив, так, чтобы видеть её профиль.

– Продолжай, – попросил я. – Мне интересно.

– Правда? – она приподняла бровь. – Главное, потом не жалуйся, что я усыпила тебя ботаникой.

Я чуть скривил губы в намёке на улыбку.

– Попробуй.

Она снова взглянула в книгу.

– Говорят, нефритовая лоза сама выбирает место, где появиться, – медленно прочитала она. – Её нельзя заставить, нельзя приручить. Можно только ждать, пока она решит расцвести. Редкая. Хрупкая. Таинственная. Цветущая в часы, когда мир спит. И ещё говорят, что нефритовая лоза появляется там, где переплетаются судьбы.

Она замолчала, пальцы чуть сильнее сжали края страниц.

Я смотрел на её руку и ясно понимал: в моём мире ничего хрупкого не бывает. Всё либо ломается, либо ломает. Но если что-то и подходило под эти строки, то только она.

– Похожа на тебя, – сказал я.

Она чуть дёрнулась, повернула голову.

– Цветок? – в голосе прозвучало лёгкое возмущение. – Ты серьёзно?

– Абсолютно, – я не отвёл взгляда. – Редкая. Хрупкая. Таинственная. Появилась там, где я меньше всего этого ждал. И, как назло, решила расцвести именно в моей ночи.

Она покачала головой, опуская взгляд обратно в книгу, но я видел, как участилось её дыхание.

– Я не хрупкая, – тихо возразила. – И не таинственная.

– Для мира – возможно, – ответил я ровно. – Для меня – ты мой свет.

В жизни, где слишком много крови и тьмы, ты единственная, от кого мне не хочется отводить глаза.

Она не сразу ответила. Страницы листать не стала, просто накрыла книгу ладонью, как крышкой. Некоторое время мы сидели молча, и мне в этой тишине было легче, чем на любых переговорах.

– Свет в твоей тьме, да? – наконец тихо спросила она, всё ещё глядя вниз.

– В моей – да, – я подался вперёд. – В чужой тьме я привык быть тем, кого боятся. Но рядом с тобой впервые в жизни захотелось не пугать, а держать. И не отпускать.

Она перевела на меня взгляд. Серьёзный, взрослый.

– А если я исчезну? – спросила. – Как этот цветок. Перестану светиться.

В груди что-то болезненно сжалось, но я не показал.

– Если ты исчезнешь, – сказал я спокойно, – я всё равно буду искать.

Даже если весь мир будет твердить, что тебя больше нет, я переверну каждый город, каждое дно. Буду поднимать могилы, лезть туда, куда не суются даже такие, как я. Буду возвращать тебя снова и снова. И не отпущу – ни при каких условиях.

Она тихо усмехнулась, но в глазах блеснула влага.

– Никогда? – уточнила. – Что бы ни случилось?

– Никогда, – повторил я. – Даже если ты исчезнешь, как эта чёртова лоза, которую считали вымершей, я всё равно найду.

Ты – моя нефритовая.

А своё я не теряю.

Она улыбнулась в ответ – мягко, по-настоящему, без защиты. И в тот момент я окончательно понял: если когда-нибудь мне придётся выбирать между этим городом и этой женщиной, город сгорит. Без сожалений.

Сейчас она лежала передо мной, в моей постели, под моим пледом, и всё это запросто могло бы оказаться очередным ночным кошмаром, ещё одной жестокой шуткой сознания, которое не умеет отпускать.

Но стоило мне провести пальцами по её волосам – осторожно, выделяя каждую прядь, – как я чувствовал под пальцами живое тепло, слышал её дыхание, улавливал знакомый запах её кожи. Не призрак. Не воспоминание. Реальность.

Я сел на край кровати, поставил бокал на тумбочку, наклонился ближе. Сердце упрямо билось где-то в горле. Год я смотрел на холодный камень с её именем. Год слушал одну и ту же версию – «её нет». Год жил как человек, у которого вырвали половину груди и забыли зашить.

А сейчас она дышала. У меня дома. После того, как я услышал из уст её отца правду, которую он сам боялся произнести. После того, как каждый кусок этого грёбаного пазла встал на место и показал, во что мы превратились из-за его решения «спасти» дочь от меня.

Я протянул руку, поймал тонкую светлую прядь, накрутил на палец. Провёл по ней большим пальцем, запоминая заново. Вгляделся в её лицо – наконец спокойное, без страха. И только тогда позволил себе эти слова. Тихо. Наполовину шёпотом, наполовину мыслью.

Это моя вина.

Каждый её страх.

Каждая трещина в душе.

Каждый шаг, который отдалил её от меня.

Но я не отступлю.

Я верну её.

Верну всё, что когда-то принадлежало мне.

И добьюсь того, чтобы она вспомнила…

чтобы простила…

чтобы снова выбрала меня.

Потому что она – моя.

И всегда была.

Я едва коснулся губами её лба, почувствовал тепло.

И впервые за год подумал не о том, кого мне нужно убрать завтра.

А о том, кого я обязан вернуть.

Любой ценой.

Глава 2

Прошлое

Хантер

Офис дышал тишиной.

Не той, что успокаивает, – плотной, вязкой, натянутой, как струна, готовая лопнуть. Стены будто впитали слишком много разговоров, угроз, договорённостей, и теперь молчали, наблюдая, не вмешиваясь.

За панорамным стеклом тянулся Манхэттен – огни, машины, нескончаемый поток людей, который я держал в кулаке, даже если половина города об этом только догадывалась. Нью-Йорк давно принадлежал Райтам. Сначала – отцу. Теперь – мне. И всем было абсолютно неважно, кто именно сидит в этом кресле, пока фамилия остаётся той же.

Я сидел за широким столом из тёмного дерева. Чистая поверхность. Ничего лишнего. Только документы, планшет, пара подписанных контрактов и пепельница с недокуренной сигаретой, которую я потушил на полпути.

Легальная часть империи выглядела безупречно: сеть отелей, клубы, элитные рестораны, казино, закрытые залы, куда обычным людям не попасть даже за большие деньги. Отчёты блестели, налоговая спала спокойно, партнёры жали руки и говорили нужные слова.

А за всем этим – то, ради чего вообще стоило держать город.

Оружие. Логистика. Маршруты. Люди.

То, что нельзя было записать в бухгалтерии, но без чего все эти стеклянные здания и красивые фасады превращались в картон.

Я никогда не лез в грязь, которой презирал. Торговля людьми, дешёвый наркотик, сутенёрство – всё это оставалось тем, кто не дорос до уровня Райтов. Мне нужны были потоки, которые дают рычаги. Власть. Контроль. Возможность решать, кто будет жить, а кто – нет.

Несколько лет назад отец окончательно сдал позиции. Усталость, возраст, кашель после каждого разговора дольше десяти минут. Однажды он просто вошёл в кабинет, положил на стол ключи, пару папок, старый пистолет и сказал:

– Ты готов.

И ушёл. Не умер, не исчез – просто ушёл в дом за пределами Манхэттена, к матери, туда, где тишина была уже не угрозой, а заслуженным покоем.

С тех пор Нью-Йорк лежал на мне.

Не на бумаге – в голове.

Каждый район.

Каждый человек, который хоть как-то касался наших денег.

Каждый, кто носил мою фамилию на языке – с уважением или со страхом.

И рядом со мной был один человек, которому я доверял так же, как себе,– Роман. Младший брат на пару лет, но иногда казалось, что по части лёгкости он младше на десять. Там, где я молчал, он усмехался. Там, где я ломал, он шутил. Но под этим – та же сталь. Тот же холодный расчёт. Только подан иначе.

Я пролистнул документы, отметил одну строку, задержался на ней взглядом. По городу уже пару недель ходили лёгкие слухи: кто-то слишком смело дёргался, проверяя, насколько крепко я держу поводья.

Имя всплывало одно и то же:

Роберт Миллер.

Старый, упрямый, амбициозный. Из тех, кто путает годы с авторитетом, а жадность – с силой. Его семья была крупной, но не настолько, чтобы качнуть город. Но он, похоже, решил проверить, правда ли новое поколение Райтов мягче старого.

Я усмехнулся краем губ.

Смешно.

Ещё смешнее было то, что в игру он тянул не только деньги и людей, но и дочь.

Эмили Миллер.

Я видел её много раз. На закрытых приёмах, на ужинах, переговорах. Всегда – в правильном платье, с идеальной укладкой, с улыбкой, отрепетированной перед зеркалом. И каждый раз – один и тот же сценарий: она искала повод оказаться рядом, что-то сказать, дотронуться до рукава, задержать взгляд чуть дольше, чем прилично.

Роберт, старый идиот, думал, что через её постель получит доступ к тому, до чего руками не дотягивался.

Я провёл пальцами по виску.

Даже если бы я решил развлечься – это ничего бы ему не дало.

Я не раздаю доступ к власти за ночь в кровати.

Мой мир так не работает.

Щёлкнула дверь.

Без стука, конечно.

– Ты занят? – голос Романа не спрашивал, а констатировал: «Я всё равно зайду».

Я поднял глаза. Он стоял, прислонившись к косяку, руки в карманах, на лице – та самая лёгкая ухмылка, с которой он обычно приносит новости, от которых у нормальных людей холодеет спина, а у нас – только яснее становится голова.

– Относительно, – ответил я. – Чего тебе?

– Напомнить, что у тебя сегодня социальная каторга, – он отлип от дверного косяка, зашёл внутрь, уселся в кресло напротив, как у себя дома. – Благотворительный вечер. Мэр, его друзья, половина города. Вторая половина будет делать вид, что была. Если мы не появимся, все эти трусливые крысы решат, что с нами можно обсуждать «уважение».

Я тихо выдохнул.

– Забыл? – в голосе уже слышалась усмешка.

– Игнорировал, – уточнил я. – Есть разница.

– А я, значит, явился сюда как ходячее напоминание твоих социальных обязанностей, – Роман театрально приложил руку к груди. – Представляешь, до чего ты меня довёл?

Я посмотрел на него, не меняя выражения лица.

– Хочешь сказать, ты скучал по смокингу.

– Ага, особенно по этим кислым «благодарным» рожам, – он фыркнул. – Но, признай, есть в этом вечере и развлечение: мэр будет расплываться перед тобой, как масло на горячей сковородке, а Миллер снова подтолкнёт свою дочку поближе – вдруг в этот раз повезёт.

– Если она упадёт, – сказал я ровно, – я просто отойду. Пусть бьётся сама.

Роман рассмеялся низко, по-мужски, на выдохе.

– Ты – кошмар любого брачного агентства, – протянул он. – Женщины Манхэттена должны получать надбавку за риск при виде тебя.

– Кто не понимает простых правил – сам виноват, – ответил я.

– Согласен, – он лениво поднялся. – Ладно, пошли, монстр. Будем делать вид, что мы тоже люди.

Я посмотрел на часы.

Время подошло.

– Посмотрим, насколько сильно мне сегодня захочется уйти через чёрный ход, – поднялся из-за стола.

– Не волнуйся, – Роман хлопнул меня по плечу. – Если захочется – я придумаю уважительную причину. В крайнем случае, устрою ложный вызов: «Ваш склад внезапно загорелся, мистер Райт».

Я чуть скривил губы в подобии улыбки.

– Ты слишком любишь театр.

– Зато ты слишком любишь молчать, – парировал он. – Баланс, брат.

Мы вышли из офиса.

У входа в отель уже скапливалась нужная публика. Наши охранники и городские стояли плотной линией. При нашем появлении они выпрямляли спины автоматически, опускали взгляды. Прямой взгляд на Райта без приглашения всегда считался вызовом. За вызовы в этом городе платили дорого.

Чёрные машины остановились у широкого крыльца.

Роман вышел первым. Расправил плечи, легко, вальяжно, но я видел, как считывает глазами каждое лицо, каждое движение, каждое напряжение в толпе. За его ухмылкой всегда шёл расчёт.

Я вышел следом.

Воздух был насыщен тем же коктейлем, что и на всех подобных мероприятиях: дорогой парфюм, алкоголь, нервное потоотделение. Вечера этого уровня всегда пахли одинаково – ложью, смешанной со страхом.

– Ты всё ещё можешь развернуться, – вполголоса заметил Роман, пока мы поднимались по ступеням. – Сказать, что тебе срочно нужно вырезать чью-то семью в Бруклине. Звучит даже правдоподобнее, чем благотворительность.

– Поздно, – ответил я. – Нас уже видят.

– Печально, – протянул он. – Я до последнего надеялся, что у тебя проснётся инстинкт самосохранения и ты пошлёшь весь этот балаган к черту.

– Поэтому ты весь день напоминаешь о вечере? Из заботы?

– Из вредности, – честно признался он. – Кто-то же должен смотреть, как ты мучаешься.

Я не ответил.

В последнее время я вообще редко позволял себе роскошь лишних слов.

Мы вошли в зал.

Музыка – чуть громче, чем нужно. Смех – чуть фальшивее, чем должен быть у людей, которые «отдыхают». Звон бокалов, разговоры, шепотки. И под всем этим – та самая тишина. Осознанная. Напряжённая.

Я чувствовал, как за считанные секунды меня заметили почти все. Мужчины замедляли шаг, кто-то невольно выпрямлял спину. Женщины чуть касались своих спутников за локоть – будто проверяя, куда те смотрят.

Одного моего взгляда в сторону правой части зала хватило, чтобы там одновременно стало свободнее. Люди инстинктивно раздвигались, освобождая пространство.

Нью-Йорк давно усвоил одну простую вещь: пока я здесь – правила не меняются.

– Смотри, – тихо произнёс Роман, почти не шевеля губами. – Идёт твоя поклонница по принуждению.

Эмили Миллер двигалась в нашу сторону осторожно, как по льду. Платье – идеальной посадки, волосы – в правильных локонах, помада – яркая, но «со вкусом». Лицо натянуто в попытку улыбки. В глазах – то самое, что я видел слишком часто: страх, перемешанный с надеждой не подвести того, кто стоит за спиной.

Она остановилась на расстоянии вытянутой руки.

– Мистер Райт… – голос дрогнул. – Рада видеть вас.

Она подняла руку. Медленно, как будто каждый сантиметр приближения нужно было согласовать с высшими силами. Кончиками пальцев коснулась моей кисти – нерешительно, будто проверяла, не укушу ли.

Я перехватил её запястье и аккуратно отвёл в сторону.

– Не прикасайся ко мне, Эмили.

Она вздрогнула. Губы побледнели, взгляд дёрнулся.

– Я… не хотела… я только…

– Хватит, – я отпустил её так же спокойно, как взял. – Если твоему отцу нужен разговор – он знает, где меня найти. Ты здесь ни при чём.

Её лицо вытянулось.

Она шагнула назад, едва не запутавшись каблуком в ковре, и почти бегом ушла в сторону.

Роман тихо усмехнулся.

– Ты – кошмар всех папаш, – заключил он. – Они готовы отдать половину бизнеса, лишь бы их дочерей к тебе хоть как-то приблизили, а ты их одной фразой обратно в вакуум отправляешь.

– Я здесь не для этого, – сказал я.

– Знаю, – он прищурился. – Ты здесь, потому что так проще держать в узде тех, кто очень хочет забыть, кому принадлежит город.

– И это тоже, – не стал отрицать я.

– Ладно, – Роман повёл плечом. – Я за выпивкой. Тебе как всегда? Или по степени мрака подбирать?

– Нормальное виски. Без экспериментов.

– Значит, сегодня ты добрый, – пробормотал он и растворился в толпе.

Я остался один.

Хотя слово «один» к моей жизни давно не подходило. Вокруг всегда были люди – свои, чужие, враги, союзники, те, кто хотел быть ближе, и те, кто молился, чтобы я никогда на них не посмотрел.

Один я мог быть только внутри.

Ко мне подходили по очереди. Слова сливались в одинаковый шум.

«Мистер Райт, честь…»

«Если вы найдёте минуту…»

«Мы так высоко ценим ваше влияние…»

Я кивал там, где нужно, произносил короткие ответы, которых достаточно, чтобы человек не чувствовал себя полностью стертым, но и не строил иллюзий.

Мэр объявился быстро. Его самодовольная физиономия в один миг растаяла в услужливости.

– Мистер Райт! – ладони его слегка дрожали. – Ваше присутствие… огромный знак…

– Хороший вечер, – коротко сказал я. – Удачи.

Этого хватило, чтобы он практически поклонился и отступил, освобождая пространство.

Я повернул голову – и в тот момент увидел её.

Не сразу целиком – сначала движение. Мягкое. Неспешное.

А потом – картину целиком.

В дальнем конце зала, чуть в стороне от основной массы, стояла женщина. В светлом вечернем платье, открытые плечи, тонкая линия шеи, волосы, собранные так, что оголяли затылок, подчёркивая его хрупкость. Свет ложился на них мягкой линией.

Но дело было не в платье и не в шее.

Она стояла у декоративного растения – того самого, которое поставили сюда исключительно ради картинки. Огромный горшок, пышная зелень, несколько длинных стеблей. Украшение. Декорация, которой в норме никто бы не уделял и двух секунд.

Она – уделяла.

Я видел, как она аккуратно сняла сухой лист.

Потом ещё один.

Пальцами проверила почву.

Не боялась испачкать руки. Не смотрела по сторонам, не выискивала взглядов. Весь её мир в этот момент был сосредоточен на растении.

Она чуть нахмурилась.