Полная версия

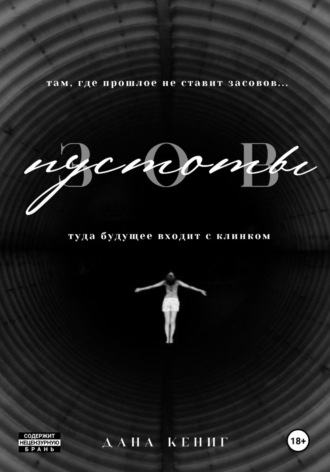

Зов пустоты

Дана Кениг

Зов пустоты

Пролог

«Бывали времена, когда величайшим безрассудством считали самопожертвование во имя возвышенных идей. Те, кто сжигал собственное тело на городских площадях, те, чьи имена, словно сырой биоматериал, вплавились в истлевшую от войны землю, те, чьи состояния растворились в наркотиках и запасных органах власть имущих, – все они исчезли, так и не став частью чего-то по-настоящему значимого. Они канули в небытие истории, какой бы значимой ни казалась каждому из них его последняя мысль.

Но что есть самопожертвование во имя чувств человеческих? Лабиринт с зеркальными стенами, где каждый поворот множит отражения истины. Его фасад облачён в тогу благородства, словно мраморное изваяние на площади, чествующее забытых добродетелей. Но стоит приблизиться – и в холодном блеске камня проступает не героизм, а переплетение скрытых желаний, воспитанных норм и тихих шагов души, что считает цену собственных порывов. Вознося на алтарь собственных чувств частицу своего естества, человек словно стремится удостоверить их подлинность: «Если я способен отречься от драгоценного, значит, любовь моя, сострадание или долг – не призрачный мираж, но истина, достойная жертвы». В глубине этого деяния дремлет жажда свидетельства – перед миром и собственной душой – что эмоции суть не рассеивающийся туман, а стихия, преображающая саму ткань бытия.

Что есть жертва во имя чувств другого? Попытка пересечь границы чужой души, чтобы утешить её боль или укрепить мерцающую надежду. Порой это чистый порыв сердечной теплоты, порой – тихая просьба быть замеченным, стать важной нотой в чужой мелодии. В этом сокрыто не только лишь сострадание, но и хрупкость связи, что возникает между людьми: отдавая себя во имя другого, мы шепчем ему без слов: «боль твоя звучит и в моей груди, и я признаю её значение».

Обе жертвы балансируют на лезвии бритвы между величием и самоуничтожением. Они прорастают из томления по связи, по смыслу, по взаимности душ. И напоминают всякий раз, с какой пронзительной готовностью человеческое сердце устремляется в битву за то, что ускользает от прикосновения рук – за невесомое, неуловимое, но единственно подлинное.»

Глава 1

Усталые ноги несут меня короткими, мелкими шажками домой, взметая облачко пыли с потускневших туфель. Решаюсь срезать путь и, свернув с привычной дороги, углубляюсь в пыльную проселочную тропу, в обход душных, тесных дворов, зажатых в каменных объятиях многоэтажек.

Над головой небо раскинулось чистой, хрустальной гладью, подернутой легкой дымкой, что поднимается от земли. Недавний дождь отступил, и влажные плиты тротуаров, лениво отдавая накопленную сырость, наполняют воздух густым, тёплым дыханием – ароматом умытого города.

Сквозь плотную завесу разросшихся мыслей о делах грядущих – на день, на неделю, на месяцы вперёд – пробивается тёплое, почти сладкое предвкушение скорого возвращения домой. Но стоит этому хрупкому ожиданию едва расправить крылья, как его смывает волна напоминаний: сегодня – первый вечер знакомства с деверем. Верится с трудом, что после двенадцати лет, прожитых вместе, в устоявшуюся ткань нашей семьи могут вплетаться чужие, незнакомые нити. Что в её прочном, казалось бы, полотне могут таиться невысказанные истории, а у самого порога – стоять неприкаянные тени прошлого. И всё же жизнь, неумолимая в своем стремлении к переменам, готовит новый, неведомый поворот: нам предстоит принять в свое лоно брата мужа, чье долгое заключение завершилось, возвращая ему – и отнимая у нас – утраченную свободу.

Солнце достигло самой сердцевины неба и изливает на землю потоки знойного, почти осязаемого света. Я жадно ловлю его лучи, подставляя лицо и сощурив глаза. И сквозь этот узкий просвет меж ресниц мир преображается: он пылает янтарным сиянием, а по коже моей, будто позолоченные стрелы или пальцы незримого божества, пробегает трепетное тепло, зажигая на щеках румянец. И в этой тишине душа моя, отринув все суетное, обретает ту драгоценную ясность и тот невозмутимый покой, что сравним разве что с самой вечностью.

Как по молчаливому уговору, мы отринули груз повседневности, чтобы наш дом, затаив дыхание, ожидал нового гостя. Никакого праздничного ужина – лишь простая, почти монастырская тишина должна была встретить Пола, словно возвращение к обычной жизни само по себе достаточный праздник. По словам Рихарда, брат его всегда проживал каждый значимый день без лишнего блеска еще задолго до заключения, словно стыдясь самого внимания, а в те годы и вовсе отказался от права на свой собственный праздник. И день его рождения, некогда роковой, медленно превращался в ничто, в блеклую точку на карте прошлого. Эта дата стала для всех шрамом на памяти, ибо в тот день судьба его свернула с пути, и родные, беспомощные, могли лишь наблюдать, как он скрывается за поворотом. Забвение, подобное тонкому пеплу, оседало на этот день, делая его немым укором и вечным напоминанием.

Пальцы нащупывают кнопку светофора, и мир замирает в кратком ожидании. Лишь на мгновение – вот он, разрешающий свет, и мы ступаем на полосатый мост через реку машин. Рядом, едва слышно ступая – Мими, мой тихий и верный спутник. Она – олицетворение преданности, присущей только животным, тень, обретшая теплоту и жизнь. Каждый день она сопровождает меня до порога. Я растворяюсь в каменных стенах, что хранят за своими фасадами пролетарскую суету, а она ждет – неподвижная, словно ангел-хранитель у врат этого мирского чистилища.

С Харди нас разделяет лишь лестничный пролет – тонкая, почти символическая граница между двумя мирами. Мой кабинет приютился ниже, его же рабочее пространство занимает внушительную часть территории верхнего этажа. Изо дня в день мы с ним спешим, переплетая пальцы, делимся крупицами прожитого дня, и перебираем в памяти киноленты – одни ещё не знакомы, другие пересмотрены десятки раз, и в этих тихих, почти священных ритуалах рождается уют предстоящего вечера.

Сегодня я покидаю работу на несколько часов раньше, чтобы начать уборку: неторопливый, почти медитативный ритуал, как подготовка пространства к новому дыханию. Странное, непривычное чувство окутывает меня – редкая пустота и легкость в руках, и в этом ощущении смешались тихая тревога с исключительной вольностью. Свобода. Если упростить её до костей, – это дар выбирать свой шаг и принимать его последствия. Но эта формула слишком сухая, как лабораторный образец, лишенный цвета и запаха. Свобода живет в контексте. Она начинается там, где человек способен распознать собственные желания, отделить их от навязанных ожиданий, и затем воплотить их без страха перед подавлением. Это не только право «делать что угодно», а способность действовать в соответствии с тем, что действительно важно. Иногда свободу воспринимают как абсолют: «полная свобода», «неограниченная свобода». Но как в мире материи нет абсолютно твёрдого тела, так и в человеческой жизни не встретишь состояния безмерной, уходящей в бесконечность свободы. Она неизменно существует рядом с ограничениями, как частицы существуют лишь в согласии с законами, определяющими их траектории. Законы не уничтожают свободу, но очерчивают её границы, позволяя человеку держаться курса и не быть сброшенным в воронку беспорядочного хаоса. Меня же в этой воронке завертело так, что выворачивало жилы и сжимало душу, будто скручивая меня в тугой узел.

С Рихардом жизнь моя была наполнена гармонией, тихими радостями, легкостью, – и эта лёгкость сжимала, душила меня в тёплых объятиях. В воздухе изо дня в день витал аромат непринуждённости, безмерного согласия и единодушия, но до боли в груди не хватало простого, чистого кислорода. Каждый год из пятнадцати прожитых, как кристальный ручей: вода в нём прозрачная, свежая, насыщенная жизненными минералами. Но ручью не постичь ревущей реки, вздымающейся пены морских волн, безмерных океанских впадин, плотин, что преграждают путь и требуют смелости для преодоления. В эту минуту мне было неведомо что каждый ручей неизбежно сливается с могучим потоком. Нужно лишь плыть, доверяя его течению.

Дверь не заперта. Желтые кеды разбросаны на полу, коврик, как и всегда, нарушает геометрию досок. В голову врезаются писклявые голоса мультгероев из телевизора. Лилу уже дома. Расправляю ковёр, кеды отправляю в верхний ящик обувницы, вслед им – серые от пыли туфли. На носочках скользя через кухню, подкрадываюсь к дивану, где дочь устроилась перед экраном планшета, лежит на животе и перебирает ножками в воздухе, словно дирижируя воображаемой симфонией.

Осторожно потягиваю за хвостик, она подпрыгивает, звонко завизжав, как маленький колокольчик.

– Как в школе, дурында?

– Сегодня на «окружающем мире» рассказывали, – тараторит она, не отрываясь от планшета, погруженная в игру, где виртуальные конфеты отправляются в рот нелепому созданию, – что некоторые бабочки различают вкусы ногами.

– Ого, неужели? – Очередная порция причудливых фактов, которые жужжат в голове пчёлами, кружатся, звенят, а затем также стремительно вылетают из черепной коробки, оставляя после себя только лёгкое эхо тонкого голоса Лилу.

Шарю руками под диванными подушками в поисках пульта и, наконец, выключаю телевизор. По пути к лестнице бросаю в воздух:

– Сказано было: или планшет, или мультфильмы.

Не реагирует. Взбираясь по ступенькам в спальню, меняю тесные рабочие брюки на просторные шорты, неудобную блузку на старую дырявую футболку Харди. А потом, словно медленно расставляя мир по своим местам, собираю разбросанные детали пазлов, носки, крошки печенья, палочку от леденца и кошачью отрыжку.

Снова надрывается телевизор, будто пытаясь перекричать спокойное домашнее воркование, пока Лилу делает уроки прямо на полу в гостиной. Растянувшись звездой и подперев ладонью голову, она выводит в тетради неуклюжие, неровные буквы. Хрупкое тельце теряется в океане исписанных листков, сломанных карандашей и фантиков от конфет, которые я запрещаю до приёма пищи, но Харди всякий раз превращает это правило в повод показать себя образцовым добряком-отцом, словно любое моё «нельзя» – его шанс проявить великодушие.

Аромат томатной подливки расползается по всему первому этажу, цепляется за стены, поднимается по лестнице жадными невидимыми пальцами и просачивается через дверные щели в спальные комнаты. Вытряхиваю из сушилки сухую одежду и сваливаю её в пластиковую корзину – разложу по шкафам позже, когда соберу остатки рассудка в кучку. Мои внутренние ресурсы сегодня истончены до прозрачности: все, до последней капли, силы утекают в попытке обуздать бушующий ураган, которым Лилу проносится по каждому сантиметру дома, оставляя за собой след из щепок, обломков и мелкого бедлама, и потому восстановление порядка превращается в регулярный обряд, столь же бесконечный, сколь доводящий до тихого помешательства.

Как собрать хоть крупицы сил, чтобы встретить Пола? За годы моего брака нам так и не довелось перекинуться словом. Оставалось лишь тешиться знанием друг о друге: мое бытие было очерчено границами семейного уклада, материнских забот и тихой стабильности, а его – зарешёченной линией жёстких матрасов, едкой вони ночного горшка и мимолетными кусками необъятного неба. Его вселенная остается для меня непроглядной тьмой, миром чуждым и непостижимым. Трудно даже вообразить, какими словами можно было бы хоть на мгновение пересечь между нами пропасть. И как вынести это давящее присутствие заключённого в доме, где растет твоя дочь, где каждый уголок пропитан её дыханием, смехом, её маленькими радостями, а его тень вторгается в этот хрупкий порядок, словно холодный ветер сквозь трещины стен? Никакие обстоятельства преступления не способны смягчить тяжесть вины, нависшей над ним. Закон был нарушен, судьи вынесли приговор, который сами сочли достойным. И всё же – что есть справедливость для жизни, лишенной красок и свободы, заточенной в тесные рамки принуждения и ограничений, перед лицом жизни, что уже встретила свой конец? Возможно ли ставить право на существование, окованное обстоятельствами, рядом с жизнью, чья судьба завершилась, оставив за собой лишь память и пустоту? Мне открыты одни лишь причины обвинения, двенадцать лет наша семья вынашивала эту тайну в своей утробе, как заботливая мать, не сознавая ее природы. Оберегала её, сжимала в своих объятиях, чтобы ни один осколок её не ускользнул из рук.

Дверной звонок разражается мелодичной трелью, следом по стеклу барабанит торопливая череда стуков. Час ранний – Пол выпускается лишь к пяти, а оттуда до нашего дома на электричке тащиться ещё полтора часа.

– Глянь-ка, кто там. У меня руки в масле, – доносится из кухни басовитый голос и сразу же тонет в шкворчании сковородки.

За порогом – Ирэн. Вероятно, решила присоединиться к семейному ужину, соизволила всё же увидеться с сыном.

– Я не слишком рано? – Голос старушки боязливо дрожит, пока она переминается на крыльце. Вид у неё избитый, по обыкновению жалостливый, всем нутром своим выдаёт, как тяжело ей сюда приходить. Но материнское сердце ноет, тянет к кровиночке, и что остаётся? Приходится собирать свои дряхлые косточки в кучу и волочить их туда, где никто не ждёт.

– Пол ещё не пришёл, – сухо бросаю я, и выдержав паузу, почти вынужденно, добавляю: – Проходите. Добрый вечер.

В голове уже нарастает гул предчувствия – ещё час придётся тешить беседами старую женщину. Отношения у нас не самые тёплые. С внучкой она видится мельком, откупаясь мороженым или дешёвой плюшевой игрушкой, схваченной у кассы супермаркета. Злобы в ней нет, проклятий не изрыгает, палок в колеса не вставляет, но всё её существо насквозь пропитано равнодушием. Кажется, будто любить своё потомство ей просто когда-то велели, и всю жизнь она послушно следует этому указанию, как животное в стаде. В сущности, деторождение составляло её священную обязанность – она была преисполнена долгом, навязанным веками, имя которому – «женский». Всё в нём было подчинено священным, незыблемым канонам: попечение о супруге, хранение семейного святилища, безропотная покорность мужчине, воспитание отпрысков (единственное поприще, на котором она потерпела поражение). Между тем, его превосходительство Глава Семьи вкушал плоды своего статуса, неся на своих плечах поистине неподъемное бремя: день его начинался не с грубого механического звонка, а с легкого прикосновения его «дражайшей супруги». Далее следовало священнодействие, гордо именуемое «собраться на службу», где ему отводилась роль зрителя, в то время как его отутюженные ризы и начищенные до ослепительного зеркального блеска сабатоны (ботинки) почтительно водружались на своего хозяина руками (чьими?) его «дражайшей супруги». Возвратясь под вечер, он совершал сакральный ритуал – вкушал дары, щедро возложенные на его алтарь (стол), и с великодушием монарха, даровавшего аудиенцию, оставлял после себя неопровержимые доказательства своего присутствия: грязные тарелки, россыпь хлебных крошек, и неизменный автограф – пятно на скатерти. Завершал же день он благородным отдыхом на диване, сражаясь в интеллектуальной битве с туповатой видеоигрой, либо совершая паломничество по бескрайним просторам телеканалов, дабы в финале, утомленный столь насыщенной жизнью, возлечь на заслуженный покой в лоно безупречно чистой, хрустящей от свежести постели. О, да, это был поистине героический распорядок, полный тягот и самоотречения – не иначе как насмешка судьбы!

Но к женщине этой я не питаю ни вражды, ни горечи; я не клеймлю её и не возлагаю на нее бремя вины. Сердце мое исполнено жалости к ней. Тихой скорби о качествах, что взрастили в её душе, о том ядовитом семени, что было посеяно в ней мужским образом из далёкого детства и проросло в зрелые годы. И поистине горько осознавать, что ходом жизни своей она дала плоть и кровь вечному оправданию для лицемерной общественной мантры, этому избитому, опошляющему, успокаивающему совесть ярлыку «слабый пол», который она, увы, бессознательно подтвердила. Мне видится в ней не источник беды, а человек, чья душа замерла в ожидании. В чьей душе до сих пор живет и звучит тот чужой навязчивый шепот, что навсегда остался единственной истиной ее бытия, не дав созреть и окрепнуть её собственному свободному голосу.

– Мама, ты бы могла и предупредить… Я бы сам за тобой приехал, – участливо бормочет Харди, тщательно смывая с ладоней следы кухонных хлопот и наспех вытирая их о подол фартука.

Тёплый голос прорывает хрупкий пузырь раздумий, который окутывал и убаюкивал меня. Безмятежность утра рассеялась, как дым, сменившись знакомым натиском неотвязных идей. В моей голове, словно пчелиный улей – мысли кружат роем, липнут друг к другу, жалят. Даже во снах они не знают покоя. По ночам они неустанно трудятся, без устали и без жалости, высасывая энергию капля за каплей, чтобы с рассветом я вновь ощутила себя выжатой, как лимон. И лишь присутствие Рихарда, как щит, ограждает меня от этого хаоса, даря хрупкое, но такое необходимое чувство безопасности.

– Утром я поняла, что не могу пропустить праздник. Пол столько лет не давал о себе знать, ни словечка не написал, и мне вдруг почудилось, что я буду горько жалеть, если не увижу его сейчас. Жизнь на исходе, хочу вернуть себе хоть крохи утраченных минут со своими детьми. – В её словах вновь проступает знакомая тяжесть, мягкое, но настойчивое давление на жалость.

Чувствуется знакомый привкус, роль «доживающей век старухи, которую все забыли». Эта мнимая хрупкость, которой она прикрывается, ложится на плечи влажной тяжелой тряпкой, оставляя внутри смутное ощущение, что её просьбы – лишь тихая провокация, попытка вымолить, вынудить чувства, которые она тщетно и отчаянно ищет.

– Ты могла бы сама отправить ему хотя бы записку. В двух словах, для приличия, осведомиться о его житье-бытье.

– Я писала, но может письмо где-то затерялось, может тюремщики не соизволили передать…

– Ладно, хватит, проходи пока в гостиную. Не оправдывайся – хочу встретить брата в покое и тишине. Дать ему понять, что его ждали.

Ирэн робко проплывает в гостиную, её тощие ноги едва касаются паркета, заглушаемые тихим старческим кряхтением. Она замирает в нескольких шагах от внучки, тихонько взмахнув рукой в немом приветствии. Но Лилу, демонстративно отвернувшись, отвечает ледяным молчанием, лишь скользнув к самому краю дивана, оставляя место – жест, полный показного терпения.

На опустевшей кухне остаёмся мы с Харди. Я пристраиваюсь на краю кухонного стола, подзываю его пальцем, и со щенячьими глазками проговариваю:

– Дай слово, что Пол не останется с нами надолго.

– Даю. Обещаю, в самые короткие сроки подыщу для него и жильё, и занятие. Но отправить его к маме… ты сама понимаешь. – Его губы легким прикосновением касаются кончика моего носа, ладони поглаживают напряженные плечи. – Не тревожься. Он не тот, кем ты его рисуешь в воображении. Наверняка думаешь, что любая отсидка делает человека уличным гопником, матершинником и дурным примером для детей. В последнем он, конечно, чемпион…Но я ручаюсь: для Лилу и для тебя он не представляет ни малейшей угрозы.

– Очень хочется верить. – Приникаю щекой к его груди, одна рука впутывается в его пальцы, вторая игриво теребит молнию на его ширинке.

– Вечером, – выдыхает Харди, мягко отстраняясь, и в его голосе – обещание и лёгкий упрёк. – Ужин почти готов. Можешь начать накрывать на стол.

_____Уже сорок минут, как я должен был сидеть в электричке, но проклятый пересыльный еще не явился. Только обрёл свободу, едва успел сделать вздох на воле, как снова втягивают в сомнительные делишки. Но отступать – не вариант. Братский долг – как наручники: сбросишь, и ждёт тебя не свобода, а ответ. Удача, если объявят чужим, отщепенцем, товарищи кидалова не прощают.

Воздух тяжелый и спертый, духота стоит, хоть топор вешай. На проходной выдали джинсовую рубаху – грубую и колючую, и подмышки в ней через пять минут хоть выжимай. А ведь мне еще час торчать, не меньше, в этой консервной банке, набитой потными жирными офисными червями. Прислоняюсь к обрубку забора, старая халупа с покосившейся крышей отбрасывает тощую тень, только она-то и прикрывает. Ботинки выдали осенние, а носки – шерстяные, будто на смех. Я их по дороге скинул. Теперь в ботинках на босу ногу – будто раскаленные подошвы жгут асфальт до ядра Земли. Единственное спасение, что день угасает. И по поблекшим лужам видно – дождь недавно прошел, оставив после себя намек на прохладу.

К ногам пристроился головатый серый котяра – трётся, как старый знакомый, сиплым своим «мя» выманивает хоть каплю внимания. Сразу видать – голод кости ему выел, шерсть на нем клочьями, ребра проступают под кожей, хвост облезлый, уши в застарелых боевых шрамах. Жалкое создание, но настырное.

– Самому бы пожрать. – Пока на выходе эти бумажки свои крутили, пока я собрался, товарищи в столовке всё подмели., а мне не то что крошки – даже запаха не оставили. Желудок ревёт, глухо и неотступно, будто тяжелый узел скручивается внутри, съедая пустоту.

– Ступай мышь поймай или птицу… что хочешь, – бурчу ему, – пусто у меня. Нету».

Шкет ещё повилял передними лапами, будто вымаливая последнюю надежду, потолкался пару минут рядом, а потом вдруг исчез – будто сгусток дыма сорвался с земли и растаял за углом. Только пустота осталась – да угасающее урчание.

В уши бьет дробь торопливых шагов – быстрые, нервные, задник ботинка шлёпает по пятке, волочится по асфальту, потрескавшемуся, как кожа на арестантском кулаке. Чуть напрягаются плечи, привстаю с забора, чтоб быть чуть что в боевой готовности. Эдакая «профдеформация» – привычка, вбитая годами: за решёткой редко расслабишь булки, ко всему надо быть готовым. Хоть я и спутался с нужными людьми, неплохой вес себе наработал, да всё же бывало и прилетало – ни за что, ни про что. Доверяй, не доверяй, а спину лучше держать под углом, чтоб в любую секунду развернуться.

Из-за угла хибары выворачивает Луис. Узнаю походку, и обмякли, машинально протягиваю клешню для приветствия.

– Опоздал, – бросаю ему сухо, чтоб не расслаблялся. – С такими подходами дела не горят. Давай, шевелись, времени в обрез, и без твоих прогулок забот хватает.

Слово – как кнут. Шестеркам спуску давать нельзя, чуть моргнешь – они только и успевают карманы шире распахивать, кто плотнее набьет, тот и хозяин. Мир такой, что приходится держать людей под рукой, иначе они будут держать тебя сзади.

– Короче, слушай сюда. – Луис говорил торопливо, будто слова сами лезли наружу, толкаясь локтями. Он шарил глазами по сторонам, нервно передергивая воздух, а нос у него хлюпал так мерзко, что даже асфальт под ногами морщился. Сопли тянулись из ноздри тонкой блестящей ниткой, он смахивал их рукавом замызганной футболки, а остатки слизывал кончиком языка. – Груз пойдёт по Южному шоссе. Сопровождение – только до первого блокпоста, дальше рисково. Могут начать шарить.

Он шмыгнул носом еще раз, глотнул воздух.

– Через пару километров после поста будет ждать минивэн. Там посыльный. Он передаст точные координаты, и связь с закупщиком держать будет, и с тобой. – Луис вытер лицо снова, оставив грязный след по щеке. – Задача проще, чем задницу подтереть. Шофёр всё знает. Ты – пассажиром. Получил координаты, приехал, сделал дело. С тебя – только передать груз и взять бабки. Пересчитать, ясен хрен.

– Понял. Когда двигаем?

– Послезавтра, – отвечает Луис, почесывая шею. – С колымагой вопрос решён. Один кореш, недавно вышедший, подкинул вариант – он теперь лавку держит, на газели овощи-фрукты катает. Одолжил тачку на один рейс, так что провернуть надо чисто и быстро, без заминок.

Он роется в кармане засаленных джинсов, вынимает из смятой пачки последнюю сигарету, зажимает зубами, чиркает спичкой – огонек на секунду вырывает из сумерек его заросшее лицо. Затягивается глубоко, так, что нос его сопливый дымом захлёбывается, и говорит:

– Не обессудь, тебе не предлагаю. Последняя.

– Не курю, – отмахиваюсь. Слова эти идут легко, а внутри несогласие. Тихая борьба – бросил только к концу срока, почти перед выходом. Решил: раз жизнь начинается заново, пусть и привычки новые будут. Пусть снаружи, пусть пока только для вида.

Луис выпускает ещё одну нервную струю дыма.

– На месте груз перебросят в машину закупщика. Твоя задача – смотреть в оба, чтобы всё сошлось: каждая штука, каждая единица. Будешь там глазами и руками.

– По времени что? Есть запас? – спрашиваю, хотя уже чувствую, как внутри сжимается пружина.

– Сориентируют в тот же день. Так что будь на связи и готовым сорваться в любой момент.

Каждое его слово падало в тишину с гулким стуком, как камень на дно колодца. И вот до меня дошло: вот она, моя новая жизнь. Не поворот, а знакомый перекрёсток. Тот же путь, по которому я когда-то катился в пропасть, только теперь иду по нему без решёток на окнах. Но тот же холод в душе и тот же металлический привкус на языке – будто паечную миску до блеска вылизал. Свобода – всё та же зона, всё те же охранные вышки, всё тот же конвой. Вместо камеры – горизонт из бетона, накрывший меня колпаком этого душного города. Купол из улиц, дворов и переулков, не дающих забыть прошлое.