Полная версия

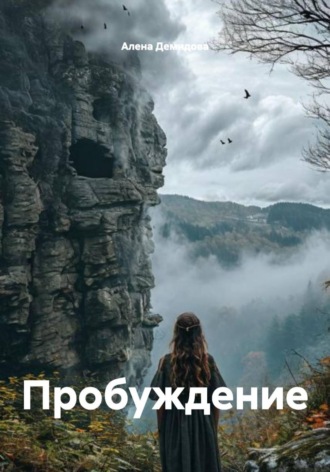

Пробуждение

Алена Демидова

Пробуждение

Алуна

Пробуждение в тумане

Первым, что она ощутила, был холод. Влажный, пронизывающий холод, который пробирался под тонкую ткань платья и заставлял кожу покрываться мурашками. Вторым – тишину. Глухую, звенящую, нарушаемую лишь редкими каплями, падающими с чего-то сырого и каменного.

Алуна открыла глаза и села.

Вокруг, до самого неба, если оно там было, клубился непроглядный белый туман. Он скрывал очертания деревьев, превращая их в безликих исполинских стражей. Она была на поляне, поросшей блеклым, почти бесцветным мхом. Воздух пах влажной землей, гниющими листьями и чем-то еще… древним и забытым.

Она потянулась к памяти, как к дальней полке, но наткнулась на пустоту. Имя? Алуна. Это слово отозвалось внутри слабым эхом, единственной опорой в рухнувшем мире. Но кто она? Откуда пришла? Что было до этого холодного пробуждения? Ответов не было, лишь смутное, давящее чувство тревоги, свернувшееся клубком в глубине живота.

С трудом поднявшись на ноги, она осмотрелась. Платье из простой ткани было ей незнакомо. Ни колец, ни амулетов – ничего, что могло бы рассказать о ее прошлом. Только она, туман и гнетущая тишина.

«Надо идти», – прошептала она мысленно, и ее собственный беззвучный голос показался чужим.

Шаг за шагом, она погружалась в молочную пелену. Ноги утопали в мху, не оставляя следов. Мир вокруг был лишен цвета и звука, словно сон, который вот-вот обернется кошмаром. Время потеряло смысл; оно текло медленно, как смола, растягиваясь в бесконечном «сейчас».

Внезапно туман впереди сгустился, принял очертания. Не дерево, не скала… что-то рукотворное. Алуна замедлила шаг, сердце забилось чаще. По мере ее приближения из пелены проступила стена. Древняя, сложенная из массивных, поросших лишайником камней. Она тянулась ввысь и в стороны, теряясь в тумане, – непреодолимая преграда.

И тогда она его увидела. Прямо перед собой, в стене, был пролом. Не свежий, с острыми краями, а старый, будто стена заживала сама, но так и не смогла до конца избавиться от раны. А в проломе этом, опираясь на косяк, стояла фигура.

Алуна замерла. Это был старик. Его лицо было изборождено морщинами, словно карта неизвестных земель, а длинные седые волосы сливались с туманом. На нем был темный, потертый плащ. Но больше всего ее поразили его глаза – ясные, пронзительные, словно два осколка неба в этом белесом мире. Они смотрели на нее не с удивлением, а с ожиданием, будто он давно знал, что она придет.

Они молча измеряли друг друга взглядами. Тишина между ними была густой и напряженной.

– Ты ее нашла, – наконец сказал старик. Его голос был низким и шершавым, как скрип старых ветвей. – Дверь.

Алуна снова посмотрела на пролом в стене. За ним виднелась лишь все та же стена тумана.

– Это не дверь, – тихо ответила она, и ее собственный голос прозвучал хрипло от долгого молчания. – Это просто дыра.

Старик усмехнулся, и в уголках его глаз собрались лучики новых морщин.

– Все двери в этом мире сначала кажутся дырами. Пока через них не пройдешь. Ты готова узнать, что за ней?

Он отступил в сторону, приглашая ее войти в пролом своим жестом.

Алуна посмотрела на старика, на темный проем, на стонущий туман вокруг. Страх сжал ее горло ледяными пальцами. Но под этим страхом, глубже, текла другая река – река жгучего, неутолимого любопытства. Что она могла потерять, кроме этого мира безмолвия и забвения?

Сделав глубокий вдох, пахнущий сыростью и тайной, она шагнула вперед.

Память. Первая дверь

Мир взорвался.

Не светом и не звуком, а ощущениями, которые обрушились на нее, словно лавина. Туман перед глазами сгустился, заклубился и вдруг пропал, сменившись знакомой, до боли родной, но забытой картинкой.

…1995 год…

Она сидела за кухонным столом, уткнувшись в тарелку с недоеденной кашей. Она была маленькой. Очень маленькой. Когда она подошла к зеркалу, то увидела девочку с черными глазками, наивными и чистыми… Она смотрела на свои ладошки, и в голове пронеслось: «Леночка… Меня звали Леночкой».

Из соседней комнаты доносился приглушенный, но яростный голос отца. Он был густым, вязким, как деготь.

– Денег нет! Опять нет! Целый день на работе, а в доме посуда не мытая!

Голос матери в ответ был тихим, усталым, словно тонкая ниточка, готовая порваться:

– Николай, успокойся… Лена учится…

Пахло пережаренным луком, дешевым алкоголем и чем-то кислым – запахом безнадежности. Леночка старалась дышать тише, становиться меньше, незаметнее, растворяться в скрипке кухонного стула.

Ночью она просыпалась от криков отца и от слез матери… тихие, прерывистые рыдания, которые словно сочились сквозь стену и наполняли темноту ее комнаты горькой солью. Леночка замирала, вжимаясь в матрас, стараясь не шелохнуться. Она зажмуривала глаза так сильно, что перед ними вспыхивали разноцветные круги, и шептала в подушку: «Пожалуйста, сделай так, чтобы мама не плакала. Пожалуйста…»

Иногда утром она видела маму за газовой плитой. Та стояла в платье и с прической, спиной к комнате, и будто бы просто растапливала чайник. Но Леночка знала. Она подходила и молча обнимала ее за талию, утыкаясь лицом в маму .Мама замирала на секунду, затем ее ладонь, теплая и нежная, ложилась на голову дочери.

– Ничего, дочка, всё хорошо, – говорила она, не оборачиваясь. А потом отпивала чай стоя, глядя в окно на серый двор и колодец, и взгляд ее был пустым и загадочным, будто она видела что-то очень далекое, чего Леночка разглядеть не могла.

Но был и другой мир. Мир, пахнущий свежеиспеченным хлебом, пряниками, сушеными травами и воском от церковных свечей. Деревня. Бабушкин дом.

Бабушка, Александра Ивановна, никогда не суетилась. Она двигалась плавно, словно плыла, а ее руки, покрытые тонкой паутинкой морщин, всегда были заняты делом – то вязали, то перебирали крупу, то листали пожелтевшие страницы толстой книги. Говорила она тихо, но каждое ее слово было весомым и значимым, будто высеченным из камня.

– Наше имение в городе Камбарка было на самом высоком холме над рекой Кама,– ее голос звучал, как далекий колокольчик. – По утрам туман стелился внизу, будто молочное море. А в саду росло триста розовых кустов. Отец мой, твой прадед Иван Ефимыч, выписал их саженцы из самого Парижа…

Леночка, сидя на резной табуретке, слушала, затаив дыхание. Она закрывала глаза и представляла это: белые колонны дома, бальные платья, запах роз и пыльные дороги, по которым мчались тройки лошадей. А потом – погром, красноармейцы в буденовках, сундуки, выброшенные на улицу, и бегство в неизвестность. Бабушка рассказывала об этом без злобы, с каким-то спокойным, горьким достоинством.

Вечерами они читали молитвы. Не те, что в школьном учебнике, а старинные, на церковнославянском. Бабушка учила ее не просто произносить слова, а вкладывать в них душу.

– Бог не в храме, Леночка, – говорила она, зажигая лампадку перед темным, строгим ликом Спаса. – Он здесь. В тишине. В твоем сердце.

Леночка аккуратно выводила буквы в специальной тетрадке в клеточку: «Господи, Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную…». Эти слова казались ей заклинаниями из бабушкиных сказок, тайными ключами, отпирающими дверь в невидимый мир.

И каждый вечер, уже лежа в постели под стеганым бабушкиным одеялом, она говорила с Богом. Это был долгий, доверительный монолог.

– Здравствуй, Господи. Сегодня мама опять плакала. Папа разбил чашку. Я получила пятерку по чтение. А бабушка показала мне, как сушить зверобой. Помоги маме, пожалуйста. Сделай так, чтобы папа перестал пить эту горькую воду. И… и пошли мне снова тот сон. Прошу тебя.

И Он посылал.

Самыми любимыми снами были сны о полетах.

Она поднималась с кровати невесомой, как пушинка, и проплывала над спящим домом. Крыша была под ней, как большая грифельная доска. Она летела над темным спящим селом, где огоньки в окнах казались россыпью золотых звезд. Потом поднималась выше – и вот уже под ней плыли настоящие звезды, а ветер, не холодный и колючий, а теплый и шелковистый, обнимал ее. В этих снах не было страха, не было одиночества. Была только абсолютная, ничем не омраченная свобода. Она была птицей, ангелом, самой собой – и это было одно и то же. Просыпалась она всегда с чувством легкой грусти, но с тихой, сияющей радостью внутри, запасом сил, чтобы жить дальше.

Воспоминания отступили так же внезапно, как и нахлынули. Алуна стояла все в том же каменном проломе, по щекам ее текли слезы, соленые, как те, что она слышала сквозь стену в детстве.

Старик смотрел на нее своими пронзительными глазами, и в них не было ни капли удивления.

– Память – это первая дверь, – сказал он мягко. – Ты вспомнила, кто ты. Теперь ты готова увидеть, что ты.

И он шагнул в туман, жестом приглашая ее следовать за собой. На этот раз Алуна не колебалась ни секунды.

Горнило души

«Я помню всё, – пронеслось у нее в голове. – Все обиды, все слезы, все молитвы в подушку. Разве этого мало? Что еще можно увидеть?»

Они шли по туманному тоннелю, стены которого, казалось, были сотканы из самого света и тени.

– Ты думаешь, я не знаю, кто я? – тихо сказала она, глядя в спину старика. – Я – та девочка, которая боялась ночных шагов. Которая учила молитвы, чтобы спасти маму. Которая летала во сне, потому что наяву не могла убежать.

– Это не кто, дитя мое, – не оборачиваясь, ответил старик. – Это – почему. Почему ты слышишь шепот камней. Почему туман для тебя – не преграда, а дорога. Почему твои сны были не бегством, а тренировкой.

Он остановился и наконец посмотрел на нее.

– Твоя тяжелая жизнь была горнилом. Оно не сломало тебя. Оно отковало тебя. Закалило твою душу, как сталь. Обычные люди, с их тихими и сытыми жизнями, не смогли бы сделать и шага в этом мире. Их разум бы не выдержал. А твой – выдержал. Потому что он уже видел самые страшные чудеса и самые жестокие тайны в мире людей. Тебе нечему удивляться здесь. Ты готова к настоящему.

…«Твоя тяжелая жизнь была горнилом. Оно отковало тебя…»

Слова старика прозвучали как приговор и как благословение одновременно. И в тот же миг туман вокруг снова заколебался, и Алуну накрыло новой волной памяти. Теперь она была не ребенком, а девушкой, чья душа была изранена не только домашними бурями, но и первыми предательствами.

…Юность…

Ей семнадцать, и весь мир умещается в трех аккордах на расстроенной гитаре и в глазах того, кто их перебирает. Его глаза – два омута тихой грусти, куда так страшно и так хочется смотреть. Она отдает свою первую, самую чистую любовь не просто мальчику, а целой вселенной, что, как ей кажется, рождается в тишине между их взглядами. Она доверчива, как открытая книга, где каждая страница – это её сокровенная мысль, каждый абзац – надежда. Она верит, что они пишут эту книгу вместе.

А он, кажется, просто читает. И, видимо, не только её.

Предательство пришло не с грохотом, а с тихим, щекочущим смехом Насти в школьном дворе. Та самая Катя, с волосами цвета спелой пшеницы и родинкой на скуле. Та, с которой они в детстве ели одно эскимо на двоих, откусывая по очереди, пока липкие сладкие капли не стекали до локтей. Та, с которой они до рассвета шептались о будущем, строили воздушные замки из общих мечтаний и клялись, что никогда не позволят какой-то мальчишке встать между ними.

И вот он стоит. Между ними. Вернее, он стоит, прижав Катерину к шершавой кирпичной стене спортзала, а его гитара беззаботно лежит в пыльной траве рядом. Они целуются – нежно, жадно, точно так, как она втихаря представляла, глядя на него с задней парты.

В этот момент время не остановилось. Оно распалось. Разлетелось на тысячи острых осколков, и каждый вонзился в неё. Не было шума в ушах, только оглушительная, давящая тишина. Она не плакала. Слёзы – это что-то жидкое, тёплое, а внутри у неё всё мгновенно превратилось в лёд. В груди выросла целая глыба – тяжелая, неуклюжая, колючая изнутри. Казалось, она слышала, как с хрустом замерзает каждое воспоминание, каждая улыбка, каждое шепотом сказанное «ты самая особенная».

Она отвернулась и ушла. Не побежала, не закричала. Просто ушла, будто вынула из реальности тихий, ненужный ключ. Её шаги были беззвучными на фоне гула перемены.

Урок, который она усвоила в тот день, не был написан на доске. Он был выжжен в её сознании калёным железом, буква за буквой: «Никому нельзя верить. Ни-ко-му». Даже себе. Особенно себе, потому что именно её собственная доверчивость оказалась тем мостом, по которому к ней пришла боль.

Ледяная глыба внутри не растаяла. Она стало её новым ядром. Теперь она смотрела на мир через его прозрачную, искажающую толщу. Улыбки людей казались ей лживыми,слова – пустыми, а обещания – просто набором звуков. Гитарные переборы, доносившиеся из открытых окон, больше не несли тайны – они звучали как фальшивая, дешёвая мелодия из рекламы.

Но самое страшное было даже не в боли от него. Самое страшное было в том, что вместе с верой в него она потеряла и лучшую подругу. Потеряла ту, с кем делила не только мороженое, но и душу. Это было двойное предательство, двойной удар – один в спину, другой в сердце. И если рана от мальчика с гитарой со временем могла затянуться шрамом, то пустота, оставленная подругой, казалась бездонной. В ней навсегда поселился холодный ветер одиночества.

И так, с ледяной глыбой вместо сердца и с выжженной истиной в голове, она сделала свой первый взрослый шаг. Не в будущее, а в реальность. Туда, где книги остаются закрытыми, а души – под надежным замком.

Потом был брак. С Романом . Он казался таким сильным, таким надежным, противоположностью ее отцу. Она с безумной надеждой ухватилась за эту надежность, построила вокруг него свой хрупкий мир и думала: «Вот оно. Счастье». Она родила ему двоих детей и отдавала всю себя семье, дому.

Но силы, о которых говорила бабушка, о которых шептали ее сны, не отпускали. Иногда ей казалось, что стены дома слишком тесны, что она может видеть чуть больше, чувствовать чуть острее, чем другие. Роман называл это «блажью» и просил «спуститься с небес на землю».

Это была холодная крепость.

Он вошёл в её жизнь не как буря, а как крепкая, надёжная стена. После хаоса родительского дома, после предательства первой любви, его уверенность, его материальная стабильность казались спасением. Он был щедр. Невероятно щедр. Дорогие подарки появлялись словно сами собой: новая шуба, когда она замёрзла в автобусе, последняя модель телефона, если её старый начинал «глючить», путёвка на море для неё и детей – «отдохни». Его щедрость была осязаемой, весомой, её можно было потрогать и показать другим. Она была доказательством – доказательством его успеха, его состоятельности. И, как ей казалось, его любви.

Но вскоре она поняла, что эта щедрость существует в вакууме. Она не согревала. Она была сделанной изо льда.

Её мир сузился до стен их просторной, безупречно обставленной квартиры. Роман был как крепость – неприступный, холодный, безупречно функционирующий. Но крепости созданы, чтобы защищать от внешнего мира, а не чтобы в них жили. Внутри было пусто и холодно.

Он был скуп на эмоции. Его улыбка была ровной, отработанной, как у хорошего дипломата. Объятия – редкими и скорее ритуальными, чем искренними. Слова «люблю» он почти не произносил, заменяя их практичными: «устроено», «решено», «не беспокойся». Её попытки поговорить по душам, поделиться страхами или мечтами, разбивались о стену его молчания или дежурную фразу: «Не накручивай себя. Всё хорошо».

Хуже всего было то, что он лгал. Постоянно. Даже в мелочах, где правда не имела никакого значения.

– Задерживаюсь, совещание, – говорил он, а по геолокации его телефон был в ресторане.

– Этот костюм? Давно купил, забыл сказать, – уверял он, хотя бирка из нового бутика ещё хрустела в кармане.

– Не звонил я тебе днём, сеть ложилась, – отмахивался он, когда она слышала на его фоне женский смех.

Сначала она думала, что это случайность. Потом – что у него проблемы на работе, и он не хочет её беспокоить. Потом пришло горькое понимание: ложь была его естественной средой обитания. Он лгал не потому, что боялся, а потому, что мог. Потому что это было удобно. Это позволяло сохранять контроль, дистанцию, тот самый безупречный фасад крепости. Он строил параллельную реальность, где всё было подчинено его комфорту и имиджу, и её чувства, её право на правду в эту реальность не входили.

Но самым страшным, самым леденящим душу открытием стало его отношение к детям. Он был холоден даже с ними. Он обеспечивал их всем: лучшие школы, дорогие кружки, модная одежда. Но когда сын прибегал к нему с разбитой коленкой или дочь просила почитать на ночь, в глазах Романа вспыхивало не раздражение даже – недоумение. Как будто он смотрел на маленьких, шумных и не слишком умных инопланетян, которые почему-то находятся на его территории.

– Мама поможет, – говорил он, отстраняясь. – У меня работа.

Его «отцовство» заключалось в подписании чеков и редких, строго регламентированных посещениях мероприятий, где он мог предстать в роли успешного семьянина. Он любил их, наверное, как любит архитектор своё здание – как проект, как доказательство своей состоятельности. Но не как живых, хрупких, нуждающихся в тепле существ.

Лена пыталась согреть эту крепость своим теплом. Она создавала уют, готовила его любимые блюда, пыталась наладить мосты между ним и детьми. Но её тепло поглощалось ледяными стенами, не оставляя следа. Она чувствовала, как медленно замерзает сама. Как её собственные эмоции, её потребность в близости, в искренности, укутываются в толстый слой инея, чтобы не разбиться о его равнодушие.

Она стала частью интерьера его успеха. Красивой, ухоженной, правильной. Но не живой. Его измены, когда она о них узнала, стали лишь логичным продолжением этой системы. Он искал не любви, не страсти – он искал новых доказательств своей привлекательности, новых территорий для контроля. А она, Лена, оставалась главным трофеем в его коллекции, «талисманом», как он сам однажды в пьяном угаре сказал. Источником той самой необъяснимой для него стабильности и силы, которую он чувствовал рядом с ней, но не мог ни понять, ни оценить.

Брак с Романом стал для неё не горнилом страсти, а ледяной пустыней. Это была иная, более изощрённая пытка: не удары, а медленное, системное замораживание души. И именно в этой мерзлоте закалилась её воля к жизни не как украшения, не как части чужого проекта, а как самостоятельного, цельного существа. Она научилась находить тепло внутри себя, в детских смехах, в редких звонках бабушке, в тихих молитвах. Она научилась отличать цену от ценности. И когда пришло время, она нашла в себе силы не просто уйти из ледяной крепости, а растаять её стены собственным, накопленным в глубине души огнём.

А потом пришла Боль. С большой буквы. Сначала – шепотки. Потом – запах чужих духов на его рубашках. Потом – пустые оправдания и холод в его глазах. Он изменял. Много, цинично, не скрывая. Каждый раз это был нож, вонзаемый в самое сердце. Она боролась. Из последних сил. Ради детей, ради призрака той семьи, о которой мечтала. Она была стойкой, как скала, за которую можно спрятаться от ветра, но которую сам ветер веками пытается разрушить.

Последней каплей стал звонок от незнакомой женщины. «У нас от него ребенок. Но он говорит, что не оставит тебя. Почему?»

Мир рухнул окончательно. Но даже тогда Роман не отпустил ее. Он приходил ночами, пьяный, садился на корточки перед ее креслом и, плача, говорил: «Ты не понимаешь, Лена. Мой успех, моя сила – они в тебе. Ты мой талисман. Я без тебя пропаду». И она чувствовала себя не женой, не любимой женщиной, а вещью, амулетом на удачу.

А потом – страх. Подозрения на рак. Одинокая битва со страшными диагнозами, с ожиданием в белых холодных коридорах поликлиник. Он был рядом, но его поддержка была формальной, отстраненной. «Не придумывай, у тебя просто нервы», – говорил он. И в эти минуты она понимала, что абсолютно одинока.

И вот, в самый темный час, когда казалось, что света не будет никогда, она встретила его.

…Давид…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.