Полная версия

Память и забвение руин

Андреас Шёнле комментирует этот знаменитый фрагмент следующим образом:

Руины [у Беньямина] отражают не прогресс разума, а постоянное выпадение из состояния единства, процесс «непреодолимого распада» и атомизации. […] В своем случайном развитии руина указывает не только на неспособность современного мышления свести бытие к единому целому, но и на эстетическое превосходство разрушения над красотой. Барочный художник – под ним подразумевается также и художник-модернист – может только накапливать «осколки», фрагменты и черепки, но не в силах выработать ясного представления о цели; он только ожидает чуда. Руины, таким образом, раскрывают одновременно и совершенно лишенный значения, случайный порядок вещей, в котором мы существуем, и иррациональную потребность в спасении29.

Параллель между барокко и модернизмом, раскрытая Беньямином в «Происхождении немецкой барочной драмы», способна пролить свет и на Ангела истории. Если бы мы перенесли его в XVII или XVIII век, он бы обнаружил вокруг себя те же самые руины, более или менее осмысленные философски. И если барочный эрудит Атаназиус Кирхер, бывший свидетелем Тридцатилетней войны, изображал земной шар, пронизанный токами огня и способный в любое мгновение сделаться безжизненной руиной, то философы Просвещения, наслаждавшиеся краткой передышкой между войнами и революциями, могли позволить себе рассуждения о вселенских катаклизмах в чисто теоретическом ключе.

Если эти мыслители были правы, изображая наш мир как руину первоначальной целостности, то выходит, что наша способность классифицировать что-либо, как и сами единицы классификации, появляется как следствие постигшей нас катастрофы. Наше знание рождается на руинах, подобно древнему искусству памяти, созданному Симонидом Кеосским среди обломков рухнувшего пиршественного зала и мертвых тел, и само представляет собой руину. К тому же представление о первоначальной целостности мира, лишенного внутренних границ, противоречит библейской истории о наречении Адамом имен всему творению, поскольку присваивать имена можно только раздельным сущностям.

Пережив грехопадение или какую-то другую вселенскую катастрофу, мир перестает быть «простым и целым», в нем исчезают всеобщие связи, но зато человек обретает логику и способность (а главное – желание) классифицировать объекты, наполняющие этот мир.

И если мы попробуем наблюдать человека так же отстраненно, как мироздание, мы увидим, что он все время стремится воссоздать целостность мира, восполнить его лакуны, но пользуется для этого негодными средствами – умозрительными по большей части, – которые мы называем словом «культура».

***Вот, собственно, и все, что мне хотелось сказать в предисловии. Теперь же я хочу поблагодарить своих друзей и коллег, помогавших мне в работе над книгой своим вниманием, советами и участием: Кирилла Кобрина, Алису Львову, Ольгу Балла, Виктора Тропченко, Людмилу Таболину, Игоря Дмитриева, Илью Доронченкова, Елену Еремееву, Галину Ельшевскую, Сергея Хачатурова, Вадима Басса, Юрия Никитина, Аллу Курпатову, Светлану Грачеву, Антона Нестерова, Валерия Сосновского, Александра Ромодина, Гали-Дану и Некода Зингеров, Ольгу Панайотти, Илью Печёнкина, Анну Порфирьеву, Ларису Никифорову, Илью Докучаева, Ольгу Бондарь и многих других. Отдельную благодарность хотелось бы выразить тем, кто уже не сможет увидеть эту книгу, – недавно ушедшим от нас Александру Махову и Андрею Левкину.

II. Память и забвение руин

Современность началась с руин, и это были руины Просвещения.

Вряд ли Наполеон, обращавшийся к своим солдатам со знаменитой фразой о «сорока веках, которые смотрят с вершин этих пирамид», отдавал себе отчет в том, что этот взгляд – принципиально неклассический, не греко-римский, то есть ставящий под сомнение представление о главенстве европейской традиции. Можно было бы, конечно, вписать в эту традицию и Египет, но современная история не доверяет утверждениям Геродота об ученичестве греков у египтян – разве что в умеренной форме, как об этом говорит Платон в «Тимее»: «Ах, Солон, Солон! Вы, эллины, вечно остаетесь детьми, и нет среди эллинов старца!»30 И, хотя существует написанная Мартином Берналом книга «Черная Афина» (1987)31, все же любые попытки связать все традиции отношениями более или менее линейной последовательности – например в герметическом духе, как у Марсилио Фичино или Атаназиуса Кирхера, – довольно скоро стали уделом маргиналов, столь красочно описанных Умберто Эко в «Маятнике Фуко».

Впрочем, вся египтология Кирхера представляла собой лишь подтверждение того, что он и так знал от Гермеса Трисмегиста, то есть не была обретением какого-то нового знания, и уж тем более – началом нового мировоззрения.

«Открытие» же Древнего Египта, осуществленное Наполеоном и бароном Виван Деноном, содержало в себе многие начала и концы. Послужив началом исследования неклассических цивилизаций прошлого, оно вместе с тем стало концом привилегированного европоцентричного взгляда на мир. Столь значительные события, однако, не происходят поодиночке. Чтобы вообразить масштаб интеллектуальных потрясений рубежа XVIII–XIX веков, можно вспомнить еще и о том, что в те же годы родилась новая наука – палеонтология, – открывшая причудливые миры, существовавшие до появления человека, и покончившая тем самым с антропоцентризмом естественной истории. Постправда, о которой сейчас все говорят, вышла на сцену уже тогда, на заре эпохи modernité.

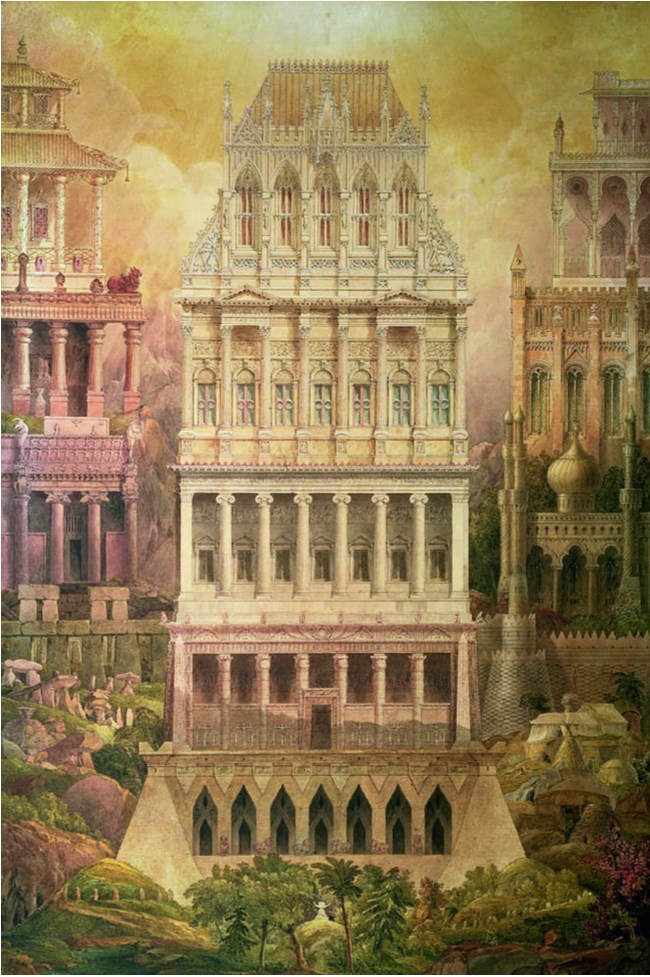

Культура modernité открывает для себя возможность радикально иного, обладающего теми же правами на существование, что и свое. Известна история о том, как в XIII веке каталонский мистик, интеллектуал и поэт Раймонд Луллий выучил арабский, чтобы обратить сарацин в христианство. Но, оказавшись на Востоке, он первым делом начал обличать ислам на языке его пророка. Теперь же множественность эстетических и интеллектуальных традиций утратила игрушечный привкус экзотики и маргинальной неправильности – но труд, которого стоило признание такого равноправия культур, выдают рисунки английского архитектора-визионера Джозефа Гэнди (1771–1843): один из них изображает тянущиеся из земли фантастические башни, каждый ярус которых представляет собой определенный архитектурный стиль, но их хронология, для нас очевидная, странным образом сбита. Несмотря на видимую устойчивость этих башен (а может быть, именно благодаря ей), они производят жуткое, поистине хтоническое впечатление, словно руины каких-то нечеловеческих построек, затерянные в неведомых краях.

Джозеф Гэнди

Сравнительная архитектура

Сравнительные характеристики 13 избранных стилей архитектуры, 1836

Для представителя традиционной культуры руина была безымянной и немой. В его глазах она представляла собой гетеротопию, разрывающую привычный порядок пространства, но, в отличие от гетеротопий, описанных Мишелем Фуко32, прискорбно обедненную смыслом. В противоположность местам памяти, о которых сейчас так много говорят, руина оказывалась местом забвения, напоминанием о разрывах в единственно понятной и нужной культурной традиции.

В знаменитом сонете Перси Биши Шелли Ozymandias (1817) разрушенная статуя фараона – даже несмотря на то, что протагонист спокойно читает надпись на камне, – как раз и оказывается таким олицетворением забвения.

I met a traveller from an antique landWho said: Two vast and trunkless legs of stoneStand in the desert. Near them, on the sand,Half sunk, a shattered visage lies, whose frown,And wrinkled lip, and sneer of cold command,Tell that its sculptor well those passions readWhich yet survive, stamped on these lifeless things,The hand that mocked them and the heart that fed:And on the pedestal these words appear:‘My name is Ozymandias, king of kings:Look on my works, ye Mighty, and despair!’Nothing beside remains. Round the decayOf that colossal wreck, boundless and bareThe lone and level sands stretch far away.Мне путник, прибывший из древних стран,Рассказывал: среди песков стоятОгромных две ноги – обрушен стан.Под ними, ввысь вперив надменный взгляд,Лежит лицо, чьи властные устаВещают гордо: скульптор их сумелВбить в мертвый камень ту живую страсть,Что в сердце тлела, – дерзок был и смел.На пьедестал нанесены слова:«Я – Озимандий, царь царей, припастьК моим стопам всяк должен, кто сперваУзрел мои свершения!»… КамнейКуски кругом, приметные едва,В пустыне, слитой с пустотой над ней33.Здесь речь идет о цивилизации не то чтобы забытой, но не оставившей наследников (в отличие от Греции и Рима), то есть о разрыве исторической преемственности. Еще более откровенно и даже наивно эта тема проявлена в парном сонете, написанном поэтом-любителем Хорасом Смитом:

In Egypt’s sandy silence, all alone,Stands a gigantic Leg, which far off throwsThe only shadow that the Desert knows: —«I am great OZYMANDIAS,» saith the stone,«The King of Kings; this mighty City showsThe wonders of my hand.» – The City’s gone, —Naught but the Leg remaining to discloseThe site of this forgotten Babylon.We wonder, – and some Hunter may expressWonder like ours, when thro’ the wildernessWhere London stood, holding the Wolf in chace,He meets some fragment huge, and stops to guessWhat powerful but unrecorded raceOnce dwelt in that annihilated place.В песках Египта, в полной тишине,Стоит нога гигантская, лишь теньЕе в пустыне длится каждый день.«Я – Озимандий, – молвит камень, – мнеПодвластно все, и чудо этих стенЯ создал сам!» – Но лишь нога – занеВеликий город обратился в тлен —Вся память об исчезнувшей стране.Вот так охотник (мысль встревожит нас),Гоня в пустыне волка в знойный час,Где Лондон цвел, как чудо из чудес,На груде глыб задержит зоркий глаз,Подумав: что за город прежде здесьВеликий был и почему исчез?34Обратим внимание на завершение сонета Смита, содержащее размышления персонажа (отчасти утраченные в переводе): What powerful but unrecorded race // Once dwelt in this annihilated place («Какой могущественный, но не оставивший по себе записей, народ // Жил в этом опустошенном месте»).

Можно видеть, что Смит изображает событие, которому предстоит случиться после гибели европейской цивилизации, когда не только британская столица будет лежать в руинах, но исчезнет и сама память о ней, а это может произойти потому, что предмодерное общество живет вне мирового контекста: оно знает лишь свою локальную историю и не обращает внимания на все чужие истории – столь же локальные. Поэтому для внемодерного персонажа сонета будущие руины Лондона так же анонимны, как и руины на обломке безымянной планеты, который проносится мимо иллюминаторов космического корабля в «Аэлите» Алексея Толстого:

…Лось заметил на мертвой равнине, меж скал, развалины уступчатых башен… Затем аппарат скользнул над голыми остриями гор… Но там, по ту их сторону, был обрыв, бездна, тьма. Сверкнули на рваном отвесном обрыве жилы металлов. И осколок разбитой, неведомой планеты остался далеко позади35.

Противоположную ситуацию – бесконечное продолжение modernité – описывает стихотворение Жерара де Нерваля «Собор Парижской Богоматери» (из цикла «Оделетты», 1832). В противоположность словам архидьякона из одноименного романа Виктора Гюго, предсказывавшего, что «книга убьет здание», Нерваль показывает, как книга сохраняет здание, о котором идет речь, – правда, не в физическом виде, а в виде текста. (Кстати, роман способствовал пробуждению интереса к собору и, впоследствии, его реставрации, выполненной Виолле-ле-Дюком.)

Notre-Dame est bien vieille: on la verra peut-êtreEnterrer cependant Paris qu’elle a vu naître;Mais, dans quelque mille ans, le Temps fera broncherComme un loup fait un boeuf, cette carcasse lourde,Tordra ses nerfs de fer, et puis d’une dent sourdeRongera tristement ses vieux os de rocher!Bien des hommes, de tous les pays de la terreViendront, pour contempler cette ruine austère,Rêveurs, et relisant le livre de Victor:– Alors ils croiront voir la vieille basilique,Toute ainsi qu’elle était, puissante et magnifique,Se lever devant eux comme l’ombre d’un mort!Собор великий стар. Хоть наш Париж моложе,Он, может быть, его переживёт. Но всё же,Когда пройдут века – ну десять сотен лет, —Сильней окажется их сумрачная сила,Железные его свирепо скрутит жилы,И каменную плоть изгложет, и скелет.И будут приходить к развалинам СобораВсех стран паломники. Потом роман ВиктораПрочтут в который раз, и вот предстанет имВся мощь и царственность старинной базилики,Как предок предстает прославленный, великийВ мечтанье иль во сне праправнукам своим!36Настанет время, говорит нам Нерваль, когда современный Париж будет таким же воспоминанием, как Афины времен Сократа или Еврипида, но от этого он не сделается менее значимым (при условии, что сохранится культурная традиция). Нерваль рисует не просто будущее, но некую утопию, в которой память об условных «нас» не только сохранится, но приобретет ореол священной древности: так, рядовая постройка, по словам австрийского историка искусства Алоиза Ригля (1858–1905), превратившись в руины, становится памятником37, однако аура религиозной святыни, лежащей в руинах, только усиливается.

Интересно, что Нерваль в своем стихотворении изображает работу механизмов культурной памяти почти так же, как ее описывает Ян Ассман в своей знаменитой книге. Ассман, объясняя возникновение концепции, говорит о «растяженной коммуникативной ситуации», требующей новых средств для передачи сообщений.

Коммуникационная система, – пишет Ассман, – должна выработать внешнюю область, куда сообщения и информация – культурный смысл – могли бы выноситься на хранение, а также формы этого вынесения (кодировка), сохранения и вызывания обратно (retrieval). […] Только с появлением письма в узком смысле появляется возможность обособления и усложнения этой внешней области коммуникации. Только тогда складывается память, выходящая за пределы передаваемого и коммуницируемого в каждую отдельную эпоху смысла, которая настолько же шире области коммуникации, насколько индивидуальная память шире сознания. Культурная память питает традицию и коммуникацию, но не исчерпывается ими. Только так можно объяснить разрывы, конфликты, нововведения, реставрации, революции. Это вторжения того, что находится по ту сторону актуализованного на данный момент смысла, возвращения к забытому, возрождения традиции, возвращение вытесненного – типичная для письменных культур динамика, из‐за которой Клод Леви-Стросс и назвал их «горячими обществами»38.

Восстановление же забытого осуществляется через обращение к материальным свидетельствам, их описание и истолкование – то есть возвращение их в актуальную область коммуникации.

Такое восстановление прошлой или чуждой реальности по ее материальным следам, по артефактам, известно давно. Как писал Роман Ингарден,

только исходя из результатов познания… произведения, мы сможем судить об условиях его возникновения и о его зависимости или независимости от этих условий. […] De facto мы комментируем лишь произведения посредством произведений, а не произведения посредством минувшей действительности. Отсюда возможность познания содержания самих ныне нам непосредственно доступных произведений является условием возможности познания минувшей эпохи, а не наоборот, как это часто считают историки искусства39.

В качестве классического примера такого восстановления, которое есть вместе с тем и изобретение, можно вспомнить фрагмент из поэмы Лукреция «О природе вещей», содержащий констатацию, в которой заключена вся методология исторической науки. Говоря о развитии цивилизации и дойдя в своем рассказе до возникновения письменности, Лукреций замечает, что все артефакты представляют собой лишь косвенные источники для суждения о состоянии той культуры, к которой они принадлежат. Письменность же порождает прямые свидетельства, так что мы

о том, что до этого40 было, не знаемИначе, как по следам, истолкованным разумом нашим41.Однако слова Лукреция фиксируют разрыв не только в истолковании традиции, но и в самой традиции как таковой.

Любой достаточно глубокий разрыв преемственности и традиции, – поясняет Ассман, – может повести к возникновению прошлого – в том случае, когда после такого разрыва предпринимается попытка начать сначала. Обновления, возрождения, реставрации всегда выступают в форме обращения к прошлому. По мере того как они осваивают будущее, они создают, воссоздают, открывают прошлое42.

Примечательно, что три глагола (создают, воссоздают, открывают) используются в процитированном мной тексте как синонимы; Ассман заведомо рассматривает любое знание о прошлом, сколь угодно обоснованное, исключительно в конструктивистском духе.

Но, если прошлое изобретается в соответствии с нуждами сегодняшнего состояния культуры (на чем настаивает конструктивизм), не оказывается ли это прошлое утопией?

И, если разрыв с прошлым вызывается желанием пересоздать прошлое заново, не оказываются ли в таком случае будущее и прошлое (точнее, сконструированное представление о прошлом и предположения о будущем) зеркально симметричными?

***«Все остатки [разрушенных построек] возбуждают предположения о былом состоянии сооружения и сосредоточивают ум на размышлении о том, каково было его предназначение; […] они внушают мысли, которых не вызвали бы здания, будь они в целости»43, – писал Томас Уэйтли в своих «Размышлениях о современном садоводстве», вышедших в 1770 году, в самый разгар моды на искусственные руины. Английская писательница Роуз Маколей (1881–1958), дальняя родственница вигского историка Томаса Бабингтона Маколея, приводя эту цитату в своей знаменитой книге «Удовольствие от руин» (1953), добавляет, что мысли, внушенные руинами, часто имели своим предметом современное состояние нравов, как в случае разрушенного Храма современной добродетели в ландшафтном парке в Стоу44, но нас интересует нечто другое.

В предисловии я уже говорил о том, что ностальгия и меланхолия противоположны друг другу. И та и другая переживаются по отношению к некоему утраченному объекту – но на этом их сходство заканчивается.

Селеста Олалькиага в книге «Искусственное царство», посвященной исследованию китча, разграничивает ностальгический и меланхолический китч. Ярчайшим примером ностальгического китча, в котором «чувство утраты замещается символом утраченного»45, оказывается легендарная Атлантида.

Ностальгический китч… сводится к своему основному и самому мягкому проявлению. Это явление, отрицающее как настоящее, так и прошлое ради своих собственных вожделений, в которых этот род китча только и может себя локализовать. […] Для меланхолического китча, напротив, течение времени принципиально важно, поскольку такая чувственность соблазняется именно мимолетностью всего сущего и постоянным движением жизни в направлении смерти46.

Рискну сказать, что для этого разграничения концепция китча вовсе не обязательна (более того, меланхолия, на мой взгляд, не связана с китчем), как не обязательна и отсылка к смерти. Можно обойтись и без мотива течения времени, достаточно представить некое расстояние (дистанцию, зазор), отделяющее созерцателя от созерцаемого.

Как мне представляется, меланхолия как раз и основана на ощущении непреодолимой дистанции, лежащей между нами и объектом нашего желания. Поэтому нам не остается ничего другого, как эстетизировать эту дистанцию или размышлять о ней. Ностальгия, напротив, не желает мириться с утратой и стремится воссоздать утраченное так, словно никакой травмы расставания не было, словно утраченное все время было с нами.

И если вернуться к нашим руинам, то в них я склонен видеть как раз высшее проявление дистанции (то есть меланхолии): руина представляет собой нечто принципиально невосполнимое до состояния целого – и именно потому интересное. Такая интригующая незавершенность делает руину наиболее благодатным объектом конструктивистских мысленных экспериментов. При этом восстанавливать ее до стадии завершенности запрещается правилами игры, поскольку меланхолия не должна переходить в ностальгию, а реальность – смешиваться с утопией.

О том, как руины могут быть связаны с понятием утопии, говорится в маленькой, практически конспективной заметке, которую австрийский (впоследствии – английский) историк искусства Эдгар Винд опубликовал в 1938 году в «Журнале Института Варбурга». Винд предлагает говорить о фантазиях на тему современных зданий, лежащих в руинах, как об удвоении (раздвоении?) перспективы, позволяющем представить современников древними, а новое старым; при этом старое понимается Виндом не как частично утраченное, но напротив – как полностью состоявшееся и обогатившееся всей полнотой возможных смыслов.

Здесь можно было бы вспомнить известное романтическое полотно Юбера Робера, изображающее Большую галерею Лувра в развалинах (1796), но Винд приводит другой пример, возможно, менее выигрышный эстетически, но более интересный с психологической точки зрения:

На странном рисунке из Музея [архитектора Джона] Соуна, впервые опубликованном Джоном Саммерсоном, большое хранилище Банка Англии, соуновский шедевр, изображено его собственным рисовальщиком (и, без сомнения, по его собственному заказу), в разрушенном состоянии – так, что оно имеет вид классической руины… Предвосхищая ситуацию, которую нормально было бы счесть «посмертной», [Соун] стремился добавить значительности своей постройке47.

Рисовальщик, имени которого Винд не приводит, – уже знакомый нам Джозеф Гэнди, иногда называемый «английским Пиранези», полусумасшедший и, возможно, гениальный.

Разрушенное, то есть анатомированное банковское здание, изображенное Гэнди, поражает не только своим масштабом, сопоставимым с развалинами Пальмиры, но и сложностью своего строения: в отсутствие кровель и большей части фасадов обнаженные арки и кое-где уцелевшие колоннады кажутся созданными для улиц и площадей неведомого города.

Этот волнующий образ, вызванный к жизни воображением Соуна и Гэнди, постоянно двоится и противится однозначному истолкованию. Отмечу пока, что такая трактовка руин противоположна их традиционалистскому пониманию, как еще одного зрительного образа vanitas. Винд склонен говорить об утопии, но я пока еще не готов присоединиться к этому определению; скажу только, что отождествление руин и утопии имплицитно подразумевает, что здание достигает своего акме, своего идеального состояния, только обратившись в руины. И, будучи разрушенной, постройка может выступать как символ триумфа человеческого духа – в равной степени индивидуального и коллективного – над временем и забвением.

На самом деле, такое бывает – чаще, правда, не со зданиями, а с городами. Так, сложившиеся в культуре за многие века образы Афин и Иерусалима намного больше и значительнее (а может быть, и просто интереснее), чем их реальные каменные тела. Более того – их присутствие в культурной памяти не зависит от сохранности их физических тел. В конце концов, когда мы говорим, что в каком-то месте каждый камень помнит кого-то значимого для нас, мы имеем в виду не немые и бесчувственные камни, а самих себя. Поэтому мы вполне можем вообразить руины Лондона или Петербурга и соотнести их с тем, что искусство и литература будут знать об этих местах, скажем, через тысячу лет. Если, конечно, цивилизация сохранится, в чем сейчас, как и в позапрошлом веке, уверены далеко не все.

Картина разрушенного (и забытого) Лондона в приведенном мной сонете Хораса Смита восходит, вне всякого сомнения, к знаменитому пассажу из трактата Эдмунда Берка:

Мы испытываем восторг, видя то, что мы не только бы не хотели сделать, но, напротив, желали бы от всего сердца, чтобы оно не совершилось. Я думаю, что ни один человек не будет до такой степени порочен, чтобы испытывать желание увидеть нашу благородную столицу, гордость Англии и Европы, уничтоженной пожаром или землетрясением, хотя бы он сам был удален на самое большое расстояние от опасности. Но положим, что такое роковое событие произошло, – какое огромное число людей со всех концов устремится посмотреть на развалины, и среди них много будет таких, которые никогда не видели Лондон в расцвете его славы и вполне бы довольствовались этим48.

(Эти слова породили любопытную литературную традицию, о которой будет сказано ниже.)

И здесь, не в силах удержаться от сопоставления, я приведу еще одну цитату, посвященную руинам.

Руины, – пишет Алоиз Ригль в «Современном культе памятников», словно продолжая с того места, где остановился Берк, – должны были доносить до зрителя… истинно барочный контраст между прежним величием и нынешним унижением. Из них звучал скорбный голос печали о глубоком падении и желании сохранить минувшее: это являло собой как бы сладострастие через страдание (что составляет эстетическую ценность барочного пафоса)…49

Получается, что искусство барокко, не отказываясь от традиционного эстетического идеала, демонстрирует его невозможность, показывая нам красоту, колеблющуюся на грани саморазрушения, стремящуюся, едва ли не жаждущую стать руинами. Вавилонская башня – не более чем будущая руина, она не способна существовать, зато образ невероятного здания, стремящегося к небесам, который приводит в своей книге Кирхер (одна из иллюстраций в его сочинении Turris Babel50 изображает Вавилонскую башню не широкой и приземистой, как на известной картине Питера Брейгеля, а тонкой и близкой к завершению), поистине незабываем. И, естественно, образы руин лучше всего способны передавать свойственное барокко напряжение и прочие возвышенные аффекты.