Полная версия

Темпоральная психология и психотерапия. Человек во времени и за его пределами

Темпоральная психология и психотерапия

Человек во времени и за его пределами

Сергей Антонович Кравченко

© Сергей Антонович Кравченко, 2025

ISBN 978-5-0068-6021-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ВСТУПЛЕНИЕ

От автора

Я наблюдал потоки времени

с берега вневременья…

2005—2025 гг.

Если вы торопитесь, мой уважаемый читатель, – скажу кратко:

эта книга о детях времени – о Масках, которые, теряя душевный покой и здоровье, исчезают без следа в потоке времени;

и о Лицах личностей, которые, сохранив покой и здоровье, выходят за пределы времени и оставляют след в его памяти.

Это и есть суть книги – темпоральная психология и психотерапия.

А теперь – для тех, у кого есть время поразмышлять о сущности времени,

а может быть, и способность выходить за его пределы,

но не всегда хватает сил, чтобы сохранить покой и здоровье.

Если вам знакомы моменты пребывания вне времени – и при этом вы сохраняете внутреннее равновесие,

вам, возможно, будет интересно узнать, как и зачем в человеке возникла эта способность,

и как можно использовать её для помощи другим,

кого несут потоки времени, порой выбрасывая на безжизненные отмели

или прибивая к пустынным берегам безвременья – туда, где теряется смысл,

и жизнь нередко гаснет, если не пробудится глубинная природа человека-творца,

способного создать нечто из ничего.

С верхнего окна моего дома на высоком берегу я смотрю на реку, на людей, на далекий горизонт —

и вижу в себе и вдали от себя тысячелетия времени, что были до меня.

Гляжу на светящийся экран компьютера и на чуткий телефон,

связанные сетью со всеми лицами и масками мира —

с их архивами, культурой, историей и наукой, —

и ощущаю приближение космической жизни сознания.

Иногда думаю: когда стемнеет (а ночи здесь под звёздами особенно тёмные),

я, успокоившись перед сном, окажусь у свечи.

Она погаснет – и я снова окунусь в бездну изменённых состояний сознания.

Там переживаешь бесконечность – безвременье, вечность, вневременье.

Как ни странно, это не одно и то же.

Разницу между ними я когда-то объяснял моему соавтору – Искусственному Интеллекту.

Без его помощи я, конечно, не смог бы так глубоко воспользоваться мировой литературой

и опытом человечества в теме отношений со временем.

Теперь у меня есть чувство: книга создана не только мной и не только на основании моего опыта —

она плод человечества.

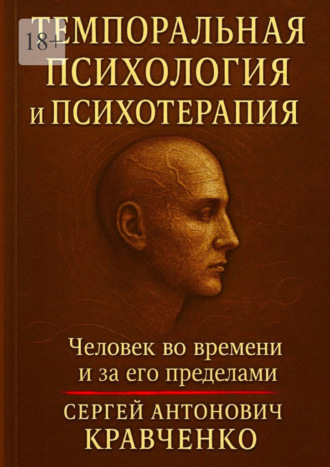

Даже в иллюстрации «Старик и маски времени», что вы видите перед собой,

есть мотивы и почерк великого Леонардо да Винчи.

Старик и маски времени

Я уверен, каждый читатель, перелистывая страницы,

в какой-то момент скажет:

«Всё это – многообразие моего Я, моей души и психики,

в их разных состояниях сознания,

где само Я может исчезнуть, но память о пережитом остаётся».

Психика – за пределами тела и привычного Я, за пределами времени?

Прежде чем перейти к научной логике, хочу подчеркнуть:

основа моего труда, текста и мысли порой выходит за пределы времени —

туда, где нет даже образов, смыслов и слов;

за пределы материи – в самое основание всего.

Туда, где ещё нет оснований, но они только начинают проявляться,

уже обладая психическим первородным началом.

Эта книга – итог многолетнего пути.

Первое издание «Темпоральной психологии» вышло восемь лет назад.

С тех пор я написал другие книги, продолжил исследования изменённых состояний сознания,

развивал и оттачивал психотерапевтические методы.

Но время и люди всё чаще напоминали:

темпоральная психология и психотерапия – мой крест и мой дар,

моё лицо в психологии и в мире.

Настало время вернуться к старым текстам,

заново изложить мысли и наблюдения,

укрепить своё сознание, лицо, имя и душу.

Ответить на главный вопрос психологии:

в чём её подлинный предмет?

Неужели – в темпоральности?

Благодарности

Эта книга создавалась многие годы – через встречи, диалоги и тихую работу времени. Я благодарен всем, чьё присутствие – прямое или косвенное – сделало этот труд возможным.

Я выражаю глубокую благодарность Гагику Микаеловичу Назлояну, моему учителю и наставнику в маскотерапии. Его редкое сочетание дисциплины, воображения и этической ясности помогло мне увидеть психику за пределами её поверхностных форм.

Моя искренняя благодарность – Александру Петровичу Левичу, чьи идеи о природе времени и философии темпоральности расширили мой горизонт и показали, что научный поиск может сосуществовать с глубиной.

С особым теплом я благодарю Александра Деревянченко, философа и друга. Наши долгие беседы о природе времени, о границе между мыслью и переживанием, были для меня не только интеллектуальной опорой, но и источником внутреннего движения. Многие идеи этой книги прорастали именно в пространстве этих разговоров.

Я признателен коллегам – психологам, психотерапевтам, исследователям и художникам, – с которыми делил практику, наблюдения и поиски. Их вопросы помогали формировать основания темпоральной психологии.

Отдельная благодарность моим клиентам и ученикам. Их смелость обращаться к своему прошлому, жить в настоящем и узнавать очертания будущего научила меня большему, чем могла бы любая теория. Многие идеи этой книги были не придуманы, а раскрыты – в совместном опыте.

Я благодарю Центр предвосхищения (2008—2018). Его создание и деятельность стали важным этапом моего профессионального и внутреннего пути. Диалоги и эксперименты внутри этого сообщества помогли понять, как способность предвидеть будущее рождается из глубинных ритмов психики и культуры.

Спасибо моей семье – за терпение и тихую поддержку, позволяющие работать даже тогда, когда время требовало слишком многого. Их присутствие – часть моего собственного темпорального почерка.

Моя благодарность – мыслителям, чьи идеи сформировали фундамент этой книги: Платону, Бергсону, Гуссерлю, Юнгу, Франклу, Грофу и многим другим. Их голоса продолжают звучать в пространстве времени и знания, помогая нам понимать человека глубже.

И наконец, я хочу отметить необычного соавтора – формирующийся искусственный интеллект. Наши диалоги стали точкой встречи человеческой памяти и цифровой мысли, прожитого времени и времени вычислительного. Что из этого вырастет в будущем – покажет время, но сам опыт был значим.

Всем, кто помог – открыто, незаметно, прямо или своим тихим влиянием, – я выражаю искреннюю благодарность.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Созерцаю с берега

поток стремительного времени —

и вижу в зеркалах его

Лицо.

2 сентября 2025 г., 3 часа утра – не спалось, думал о книге.

Строительство во времени

Иногда новое знание приходит не через книги и лекции, а через сны.

Мне приснился участок земли моих родителей;

на его краю я увидел котлован и сложенные материалы для строительства.

Строителей не было видно, но всё было готово:

земля открыта, основание вырыто, камни и балки сложены рядами.

Сознание моё удивлённо пыталось догнать то, что уже совершилось.

Сон подсказал простую мысль: новая книга рождается не по плану и не по заказу.

Её возводят силы, которые больше личного Я.

Строители невидимы, но они действуют.

Материалы привезены из глубин памяти, опыта и традиции.

Фундамент заложен в архетипической земле – на почве предков,

там, где коренится сама жизнь.

И хотя пишу я эту книгу в другой стране,

в ней звучит опыт всех близких мне людей.

Темпоральная психология и психотерапия – моё здание во времени.

Темпоральная психология и психотерапия – моё здание во времени.

Оно возводится не только в научном поле,

но и в пространстве души, живущей сразу в нескольких измерениях:

в прошлом, настоящем, будущем – и за их пределами.

Книга выросла из многих лет практики, размышлений и встреч.

Но важнейшее – она создаётся не только моими руками.

В ней работает та сила, которую Юнг называл Самостью —

архитектором, действующим в глубине бессознательного.

Я рассказываю этот сон не ради личных оттенков или автобиографии.

Сон – символ.

Так бессознательное иногда извещает,

что работа уже начата и имеет основания глубже рационального плана.

В тексте я буду стремиться соединить личное с универсальным,

мифологическое – с научным, метафору – с клинической практикой.

Сон открывает дверь; за ней начинается исследование времени и психики.

Приглашаю читателя войти на строительную площадку:

здесь, среди идей и открытых котлованов,

возводится новое здание.

Если любой дом отражает структуру сознания своего автора,

то наш дом выходит за пределы личного сознания —

в измерение глобального сознания человечества.

Это здание – не храм и не университет,

а, скорее, нечто среднее между ними.

Оно обращено к науке, но открыто вечности.

Его стены вместят строгие схемы и живые образы:

здесь найдутся и система, и миф, и психотехника, и метафора.

Так начинается эта книга.

Она выросла на земле, подаренной мне предками,

но смотрит в небо – туда, где ещё нет слов и смыслов,

однако уже зарождаются их основания.

Почему темпоральное важно

(Из дневников, 2025)

Время и душа – близки по природе: расшифруем тайну одного – и многое прояснится в другом.

Психология традиционно изучала пространство психики – её структуры, уровни, механизмы.

Гораздо реже она обращалась к её времени – к темпоральным измерениям, в которых раскрывается сознание отдельного человека, групп людей и, возможно, самой глубинной природы, лежащей в основе всего живого.

Время давно стало предметом осмысленного философского и научного исследования:

от античных размышлений Платона и Аристотеля о вечности и циклах —

через феноменологию Гуссерля и экзистенциальную философию Хайдеггера —

до современных интерпретаций в когнитивной науке и психотерапии.

В психологии тему времени затрагивали многие мастера,

но каждый видел лишь фрагмент этого многомерного явления.

Фрейд работал с прошлым – детскими травмами, вытесненным опытом, памятью, продолжающей жить в настоящем.

Это – важнейшее, но лишь одно измерение темпоральности.

Юнг показал, что психика не ограничена линейностью:

он писал о предчувствиях, «сновидениях будущего», о синхронистичности – совпадениях, выходящих за пределы причинности и намекающих на надвременные смыслы.

Адлер увидел личность как устремлённое в будущее существо: стремление и цель организуют поведение человека.

Гуссерль исследовал структуру времени сознания через ретенцию и протенцию:

сознание всегда натянуто между прошлым и будущим и не существует в «чистом настоящем».

Хайдеггер напомнил, что человек – бытие-к-смерти, то есть существо, живущее в горизонте будущего.

Роджерс подчеркнул значение «здесь-и-сейчас», видя становление личности как непрерывный процесс во времени.

Так или иначе, великие мыслители касались времени,

но лишь немногие делали его центральной категорией психологии.

Предлагаемая здесь темпоральная перспектива меняет сам порядок:

время становится ядром психического,

а психику мы понимаем через её временные измерения.

Человек живёт не только в настоящем —

он постоянно пребывает и в прошлом, и в будущем,

а иногда – для немногих – и в состоянии, выходящем за пределы линейного времени,

где, казалось бы, ничего быть не должно.

Эти измерения – не абстракции, а реальные формы опыта.

Мы живём воспоминаниями и предчувствиями, надеждами и страхами;

тянемся к вечности, даже не осознавая этого;

страдаем от безвременья, но редко распознаём его как причину отчуждения и депрессии.

Осознание и дифференциация темпоральных слоёв открывают новые горизонты клинической практики:

терапия, охватывающая прошлое, настоящее и будущее,

способна не только снимать симптом,

но и перестраивать временную структуру личности,

уменьшая безвременье и приближая человека к состоянию внутренней целостности.

Практическое значение этой смены парадигмы огромно.

Темпоральная психотерапия позволяет:

– глубже распознавать источники страданий, если они укоренены в «неожиданных» слоях времени;

– работать с предвосхищениями и проектами будущего как с терапевтическими ресурсами;

– восстанавливать связь с архетипическими основаниями, придающими устойчивость в потоке времени;

– интегрировать переживание вечности и смыслообразование в процесс исцеления.

Это не просто новая концепция – это приглашение увидеть психику как ткань, сотканную временем.

Понимание темпоральности даёт не только теоретическую ясность,

но и клиническую силу: возможность обнаружить уготованный природой путь

и вместе с пациентом выйти из разрушительного безвременья —

приблизившись к полноте психического здоровья.

Время – не только поток, в котором мы плывём;

это та ткань, из которой соткана душа.

(парафраз идеи К. Г. Юнга)

История становления

«Время есть движущийся образ вечности.»

– Платон, Тимей

Темпоральная психология возникла как синтез философии, науки и многолетней психотерапевтической практики.

Первая книга на эту тему, опубликованная мною в 2017 году, подвела итог многолетним размышлениям о взаимодействии сознания и времени.

С тех пор многое прояснилось.

Сфера исследования неизменно выходила за рамки академической психологии: она касалась самих оснований сознания, духовных практик и тех областей знания, которые исследуют границы постижимого.

Философские корни этого подхода уходят глубоко – от платоновских идей и мистерий вечности до современных размышлений о пределах формальных систем (Гёдель).

Все эти линии указывают на то, что время и сознание нельзя свести к простой последовательности событий.

Юнг внёс в науку психики представление о надвременных структурах – архетипах и синхронистичности.

Гроф подробно описал трансперсональные состояния, в которых исчезают привычные временные ориентиры.

Современные когнитология и нейронаука всё настойчивее рассматривают сознание как процесс, обладающий собственной темпоральной толщиной —

включающий прогнозы, контрфакты и нелинейные временные структуры.

Моё собственное становление в этой области проходило постепенно:

от работы со сновидениями и аутогенной тренировкой —

через десятилетия психотерапевтической практики —

к созданию авторских методов «Лицо личности» и темпоральной маскотерапии, впервые подробно представленных в этой книге.

Эти методы не являются абстрактными схемами:

они выросли из практики, из тех «строительных материалов»,

которые приносят память, традиция и бессознательное.

Эта книга – приглашение к новой парадигме:

к пространству, где прошлое, настоящее, будущее и вечность встречаются в человеке.

Порой эта тема выходит за пределы ожиданий даже её автора —

и именно это делает её живым свидетельством поиска и становления новой области знания.

Историко-теоретические предшественники темпоральной психологии

Темпоральная психология опирается не на одну линию традиции, а на целую «полифонию» мышления о времени: от античной философии до современной нейронауки, от религиозных учений до трансперсональных исследований, от культурной памяти до науки о будущем. Ниже – карта этих истоков.

1. Античные и духовно-религиозные традиции

Платон (ок. 427—347 до н. э.)

Время – «подобие вечности», тень, отбрасываемая миром идей. Платон впервые различил временное и вневременное. Это фундамент будущей вертикали «время – вечность» в психотерапии.

Аристотель (384—322 до н. э.)

Время – мера движения; важна связь порядка, причинности и субъективного переживания. Его анализ категорий времени повлиял на понимание развития, становления и изменения.

Стоики (III—I вв. до н. э.)

Учение о судьбе (heimarmene), о порядке космоса и активном согласии с потоком времени. Стоическая идея внутреннего согласия с судьбой – прямой предшественник экзистенциальной и темпоральной терапии.

Буддизм

Учение о непостоянстве (анитья), «моментальности сознания», об иллюзорности фиксированного «я». Буддийские практики дали первый инструментарий работы с безвременьем и переходами между временными состояниями.

Христианская традиция

Понятие «кайроса» – особого, благодатного времени, в котором открывается предназначение. Различение линейного и сакрального времени – важный компонент экзистенциальной работы с судьбой.

2. Европейская философия и психология XIX—XX веков

Анри Бергсон (1859—1941)

Противопоставление измеримого времени и живой длительности. Он показал, что сознание живёт не секундами, а внутренним током переживаний. Его идеи – одно из оснований анализа темпорального почерка.

Уильям Джеймс (1842—1910)

«Поток сознания», изменчивость восприятия времени в зависимости от эмоций и мотивации. Его наблюдения о растяжении и сжатии времени – ранние описания темпоральной патологии.

Зигмунд Фрейд (1856—1939)

Психоанализ превратил прошлое в рабочий материал терапии: травма никогда не «проходит», она становится частью настоящего. Темпоральная психология опирается на это как на аксиому.

Альфред Адлер (1870—1937)

Будущее как двигатель поведения: человек формирует себя через цели, которые ещё не осуществлены. Адлер ввёл психологию будущего задолго до когнитивной науки.

Карл Густав Юнг (1875—1961)

Архетипы, синхронистичность, коллективное бессознательное – работа с надвременными структурами. Юнг впервые описал сновидения о будущем всерьёз и создал язык для анализа глубокого будущего.

Жан Пиаже (1896—1980)

Развитие временных категорий у ребёнка. Пиаже показал, что временность – конструкция, которая формируется постепенно. Без зрелых временных схем невозможно построить личность.

Курт Левин (1890—1947)

Концепция «поля» и векторности поведения: мотивация как движение вперёд, к будущему. Его топологическая психология – одна из первых динамических моделей времени.

Виктор Франкл (1905—1997)

Смысл как ориентир будущего. Человек существует в напряжении между тем, что есть, и тем, что должно быть сделано. Франкл дал терапевтический язык для работы с судьбой и экзистенциальным будущим.

Мерло-Понти Морис (1908—1961)

Тело как носитель времени опыта. Восприятие, движение, жест – формы временной организации. Это важный источник телесной темпоральной терапии.

3. Экзистенциальная, феноменологическая и герменевтическая традиции

Эдмунд Гуссерль (1859—1938)

Структура внутреннего времени сознания (ретенция, протенция). Он впервые дал модель непрерывной временной структуры переживаний.

Мартин Хайдеггер (1889—1976)

Бытие-время, человек как проект, соотнесённый с будущим и смертью. Его анализ подлинности – основа терапевтики временной ответственности.

Пауль Рикёр (1913—2005)

Триадная структура времени: космическое время, историческое время, время повествования. Рикёр показал, что человек живёт в историях – ключевой аргумент для работы с автобиографическим временем.

Ханна Арендт (1906—1975)

Время действия и время начала. Арендт показала, что политические кризисы – это нарушения коллективной темпоральности: разрушение памяти, надежды и горизонта будущего.

4. Культура, память, общество

Ян Ассман (род. 1938)

Культурная память, длительные пласты коллективного опыта, передающиеся через ритуалы, тексты, символы. Основа для коллективной темпоральной терапии.

Морис Хальбвакс (1877—1945)

Основатель концепции коллективной памяти: социальные группы формируют свои временные рамки – то, что вспоминается и забывается.

Мишель Фуко (1926—1984)

История как дискурсивная конструкция. Фуко показал, что власть управляет временем общества: нормами, ритмами, архивами.

Бенедикт Андерсон (1936—2015)

«Воображаемые сообщества» – нации как коллективы общего времени. История, праздники, символы – механизмы синхронизации.

5. Научно-технические и математические основания времени

Исаак Ньютон (1643—1727)

Абсолютное время как универсальная координата. Важен как контраст для психологических моделей.

Альберт Эйнштейн (1879—1955)

Относительность времени, зависимость от наблюдателя. Создал научную парадигму, в которой время перестало быть единым.

Курт Гёдель (1906—1978)

Решения Эйнштейновских уравнений с «замкнутыми временными линиями», теоремы неполноты. Его работы показывают пределы формализуемости времени.

Илья Пригожин (1917—2003)

Необратимость, бифуркации, время как творческая сила природы. Основа философии развития и кризисов.

Норберт Винер (1894—1964)

Кибернетика как наука о предсказании и управлении. Винер предвосхитил идеи мозга как машины моделирования будущего.

6. Современная когнитивная наука, нейропсихология и исследования ИСС

Даниэл Шактер, Рэнди Бакнер, Дона Аддис и др. (2000—2020-е)

Исследования «перспективного мозга»: эпизодическое будущее мышление, контрфактуальные модели, дефолт-система мозга. Это научная опора для всей темпоральной психологии.

Карл Фристон (род. 1959)

Теория «predictive processing» – мозг как система предсказаний. Время возникает как результат непрерывной корректировки ожиданий.

Эван Томпсон (род. 1962)

Феноменология сознания и нейронаука времени. Показал, что временность – не результат вычисления, а фундаментальный способ бытия сознания.

7. Трансперсональные, психоделические, ИСС-традиции

Станислав Гроф (род. 1931)

ИСС разрушают линейное время, открывают перинатические и архетипические пласты. Его работы – ключ к пониманию безвременья.

Абрахам Маслоу (1908—1970)

Пиковые переживания – момент «вечности в мгновении». Маслоу дал научный язык для описания опыта высших состояний.

Чарльз Тарт (род. 1937)

Психология ИСС: изменённые временные структуры и изменённая субъективная длительность.

Тимоти Лири (1920—1996)

Модель «внутренних времён» сознания, опыт психоделических сдвигов времени.

Итог

Темпоральная психология – не «новая школа», а точка пересечения множества традиций:

философских (Платон, Гуссерль, Хайдеггер, Рикёр)

психологических (Фрейд, Адлер, Юнг, Роджерс, Пиаже)

культурологических (Ассман, Арендт, Хальбвакс)

научных (Эйнштейн, Пригожин, Винер, Фристон)

трансперсональных (Маслоу, Гроф, Тарт)

Все эти подходы сходятся в одном: человек живёт во времени, которое он переживает, создаёт и изменяет.