Полная версия

Физические основы обеспечения взрывозащиты электрооборудования в популярном изложении

В. Солнцев, М. Пономарев

Физические основы обеспечения взрывозащиты электрооборудования в популярном изложении

Введение

Добыча и переработка газообразных углеводородов представляют собой одну из наиболее рентабельных отраслей мировой экономики. Однако данная сфера деятельности сопряжена с высоким уровнем риска для сотрудников, обусловленным высокой пожаро- и взрывоопасностью природного газа.

Промышленное электрооборудование, разработанное без учета специфических требований, предъявляемых к условиям эксплуатации в определенных отраслях, классифицируется как оборудование общего назначения. Применение такого оборудования в зонах с потенциально взрывоопасной средой категорически недопустимо, поскольку оно может стать источником искрения или нагрева до критических температур, что может привести к возгоранию или взрыву. В связи с этим для использования в условиях повышенной взрывоопасности необходимо применять специализированное взрывозащищенное электрооборудование, за исключением некоторых случаев.

Разработка и обеспечение взрывозащиты электрооборудования представляет собой комплексную задачу, охватывающую широкий спектр научно-технических дисциплин. К ним относятся исследования процессов горения и взрыва газовых смесей, машиностроительные аспекты проектирования взрывозащищенных конструкций, основы электротехники и электроники, а также другие смежные области.

Сложность понимания принципов взрывозащиты электрооборудования обусловлена отсутствием систематизированного изложения физических основ данной проблемы. За период с середины XX века, когда начали активно разрабатываться технологии взрывозащиты, не было создано ни одного комплексного научного труда, посвященного фундаментальным аспектам обеспечения безопасности электрического оборудования в условиях взрывоопасных газовых сред.

В отличие от этого, в области обеспечения взрывозащиты подземных выработок угольных шахт были достигнуты значительные успехи. В Советском Союзе в середине XX века было опубликовано несколько фундаментальных монографий, которые до сих пор остаются основополагающими в данной области. Среди них можно выделить следующие работы:

1. Ковалев П. Ф. "Принципы взрывобезопасности рудничного электрооборудования". Москва: Углетехиздат, 1951. – 59 с.

2. Кравченко В. С., Серов В. И., Погорельский А. Е., Ерыгин А. Т. "Искробезопасность электрических цепей". Отв. ред. проф., д. т. н. Г. Д. Лидин; АН СССР. Ин-т физики Земли им. О. Ю. Шмидта. Сектор физ. – техн. горн. проблем. Москва: Наука, 1976. – 206 с.

3. Комаров B. C. "Искробезопасность рудничного и взрывозащищенного электрооборудования". М.: Недра, 1972. – 101 с.

Основной причиной такого положения дел является то, что проблема обеспечения взрывозащиты электрооборудования первоначально возникла в контексте подземных горных работ, а затем была экстраполирована на другие взрывоопасные среды с временной задержкой примерно в два десятилетия.

За рубежом основное внимание уделялось разработке и внедрению стандартов в области взрывозащиты. По аналогичному пути пошла и Российская Федерация в конце XX – начале XXI веков, что привело к созданию и введению в действие Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах".

В данной брошюре не приводится пересказ содержания стандартов и Технического регламента, так как это выходит за рамки данной работы. Кроме того, ранее уже были опубликованы две брошюры, посвященные конкретным видам взрывозащиты оборудования. Поэтому мы не будем дублировать эту информацию.

В качестве методического подхода в данной брошюре используется метод сравнения с аналогичными задачами в других, более простых для понимания, областях техники, таких как транспортировка газообразных горючих материалов. Физические принципы создания средств взрывозащиты электрооборудования иллюстрируются на примерах интеграции и адаптации существующих методов защиты оборудования от пожаров и взрывов к специфическим условиям эксплуатации электрооборудования в условиях взрывоопасных сред.

Каждый из авторов данной брошюры на начальном этапе своей профессиональной деятельности в области взрывозащиты стремился получить доступ к пособию, в котором были бы изложены общие принципы обеспечения взрывозащиты оборудования в доступной форме. Однако, не дождавшись появления такого пособия за годы работы, мы решили создать его самостоятельно, обобщив наш опыт в области сертификации взрывозащищенного электрооборудования.

Следует отметить, что данная работа не претендует на научную строгость и фундаментальность изложения. Мы не приводим ссылки на использованные источники, чтобы не перегружать текст излишними техническими деталями. Данная брошюра представляет собой научно-популярное изложение основ взрывозащиты электрооборудования.

Возникающие по этой брошюре вопросы, замечания и предложения просим направлять в ООО «ТЕХБЕЗОПАСНОСТЬ»:

по адресу электронной почты teh-bez@inbox.ru

(с пометкой «Физические основы обеспечения взрывозащиты электрооборудования в популярном изложении»)

Телефон +7–916–474–38–53

1. Горение и взрыв горючих газовых смесей

1.1. Горение

Что такое горение?

Горение характеризуется наличием пламени.

Если поджечь в какой-либо точке с помощью другого пламени или искры смесь горючего газа с воздухом или кислородом, то горение распространится по всей массе газа. Процесс протекает в узкой зоне – в пламени – и распространяется от начальной точки по всей смеси.

Скорость распространения пламени зависит от многих факторов, в особенности от скорости, с которой свободные атомы и радикалы, образующиеся в пламени, диффундируют в сторону ещё не горящего газа, инициируя в нём новые цепи реакций. Скорость распространения пламени в смесях горючих газов при атмосферном давлении равна нескольким метрам в секунду.

Напомним, что такое химическая реакция.

Химическая реакция – это взаимодействие молекул, при котором происходит перераспределение атомов и атомных групп между молекулами в какой-то рассматриваемой системе, т. е. осуществляется разрыв старых и образование новых связей. В качестве примера показана химическая реакция вида:

2H2+O2=2H2O

На схеме (рисунок 1.1) отображены:

Реакция протекает с выделением большого количества энергии

Образующиеся молекулы воды имеют угловую форму

Угол между связями H-O-H составляет примерно 104.5°

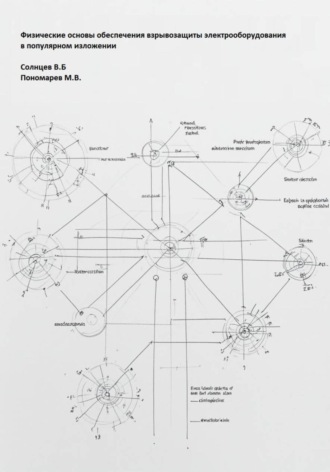

Рисунок 1.1

Рисунок 2.1

Теперь дадим определение горения.

Горение – самопроизвольный процесс химического превращения вещества, при котором распространение химической реакции в структурных слоях вещества обеспечивается теплопроводностью. Выделяющееся при химической реакции тепло предшествующего слоя нагревает следующий слой. Процесс зависит от характера протекающей химической реакции и скорости передачи тепла к новому, прогреваемому слою.

Или, по-другому:

Горение – это быстро протекающая во времени химическая реакция соединения горючих компонентов топлива с кислородом воздуха, сопровождающаяся интенсивным выделением теплоты, света и продуктов сгорания.

Для горения необходимы:

1. Наличие топлива (в том числе газообразного).

2. Наличие окислителя (для нас актуален кислород в воздухе).

Для воспламенения всех газов и паров необходим кислород. При избытке кислорода и его недостатке смесь не воспламенится. Единственным исключением является ацетилен, для воспламенения которого не требуется кислород.

3. Наличие источника температуры воспламенения.

Молекулы газа и воздуха находятся в постоянном хаотическом движении, сопровождающемся столкновениями. Кинетическая энергия молекул пропорциональна абсолютной температуре газов.

Для начала реакции горения газообразного топлива следует затратить определённое количество энергии, необходимой для разрыва молекулярных связей и создания новых.

Энергия столкновения возрастает с повышением абсолютной температуры. При температуре воспламенения сила удара такой молекулы о встречную так велика, что связи между атомами не выдерживают и молекула распадается на атомы. При соединении горючих (углерод, водород) атомов с кислородом выделяется дополнительная энергия, температура молекул повышается, и процесс горения приобретает цепной характер со всё возрастающей скоростью до полного соединения кислорода с горючими компонентами газа.

Возьмём, к примеру, процесс горения углеродосодержащего топлива – это соединение атомов углерода, которые присутствуют в молекулах топлива, и кислорода, без которого процесс горения не происходит, в соответствии с видом нижеприведённой химической реакции:

C+O2=CO2+Q (теплота)

Рисунок 1.2

Каждый материал имеет свою строго определённую скорость горения – линейную скорость распространения фронта реакции вглубь вещества перпендикулярно поверхности горения. В зависимости от условий скорость горения изменяется в широких пределах (от долей миллиметра до нескольких метров в секунду) даже у одного и того же вещества.

По различным причинам, которые мы не рассматриваем, скорость реакции, а значит, и скорость горения, иногда значительно возрастает, достигая сотен метров в секунду. Это явление называется детонацией. Именно высокая скорость реакции обеспечивает ту огромную мощность, которая является характерным признаком взрыва.

Зажигание представляет собой интенсивное местное нагревание небольшой части горючей смеси до высокой температуры.

Воспламенение смеси с использованием внешних источников тепла называется вынужденным в отличие от самовоспламенения. Вынужденное воспламенение может быть вызвано разными факторами: электрическим разрядом, проводником с протекающим по нему электрическим током, нагревом пограничного слоя, струёй горячих газов, внесением в газовую среду нагретого тела и т. д.

Опыт показывает, что далеко не всякий внешний нагрев приводит к возникновению волны реакции. Если нагрев производится искрой, то существует некоторая минимальная мощность искры, необходимая для появления волны реакции, причём эта мощность зависит как от параметров смеси, так и от скорости потока смеси. Если внешним источником тепла является нагретое тело, помещённое в поток, то между температурой и размерами тела, с одной стороны, и параметрами смеси и потока, с другой стороны, должны существовать определённые отношения.

Источник воспламенения, будь то искра или нагретое тело, выделяет определённое количество тепла в единицу времени. Существует определённый диапазон по коэффициенту избытка окислителя, внутри которого рассматриваемый источник производит воспламенение. Границы этого диапазона называют пределами воспламенения.

Если реакция водорода с кислородом может быть инициирована термически путём нагревания этой смеси в какой-либо точке с помощью пламени (или искры), то свободные атомы из пламени поступают непосредственно во взрывчатую смесь газов.

Распространяющееся в горючей газовой смеси пламя представляет собой тонкую зону, отделяющую холодную, нереагировавшую смесь в её исходном состоянии от продуктов реакции, в которых вся химическая энергия перешла в тепловую.

Как выше было отмечено, процессы горения обычно формируются под действием химических реакций окисления, то есть соединения вещества с кислородом воздуха. Тогда горение – это быстрое окисление, при котором выделяется энергия в виде тепла и света.

И как мы отмечали, для формирования классического процесса самостоятельного горения минимально необходимо наличие горючего вещества и наличие окислителя (кислорода или, хотя бы, воздуха). Например, горение газа метана по виду химической реакции:

CH4+2O2=CO2+2H2O

иллюстративно показано на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3

Но этих условий ещё недостаточно. Необходимо наличие треугольника горения, две стороны которого образованы указанными двумя условиями, а третья сторона (третье условие формирования процесса горения) – нагрев вещества до температуры самовоспламенения (рисунок 1.4).

Рисунок 1.4

Любое вещество может гореть только в состоянии, когда его молекулы окружены молекулами кислорода воздуха. При этом в твёрдых веществах только отдельные молекулы свободны (за счёт испарения), а основная часть молекул связана. Следовательно, топливо должно быть хотя бы частично в газообразном состоянии.

Источник воспламенения (пламя, искра, накалённое тело и др.) нужен для того, чтобы произошла реакция первой партии реагентов. Тогда энергия, которая высвобождается из них, должна тратиться на следующую партию и т. д. по нарастающей.

Если концентрация реагентов мала, то энергия химической реакции рассеивается между всем остальным, и на реакцию её не хватает. Каждой паре реагирующих молекул нужна определённая порция энергии – энергия активации. После её преодоления реакция идёт с высвобождением большей энергии.

Итак, процесс самостоятельного горения формируется только в том случае, когда пары вещества смешиваются с воздухом в достаточном количестве и при этом подогреваются до температуры самовоспламенения (табл. 1.1). Теплота, необходимая для нагрева до температуры самовоспламенения, сообщается веществу от сторонних источников зажигания. Горение может распространяться на окружающие предметы, оборудование и конструктивные элементы объекта, нанося различный урон.

Горючие газы признаются взрывоопасными вне зависимости от температур окружающей среды. Смесь горючих газов и паров легковоспламеняющихся жидкостей с воздухом становится опасной только при определённой концентрации. Это может привести к взрыву.

Взрывоопасная зона – зона, в которой имеется или может образоваться взрывоопасная газовая смесь в объёме, требующем специальных мер защиты при конструировании, изготовлении и эксплуатации электроустановок. То есть, по существу, это тоже газовая среда.

Температура самовоспламенения – это минимальный показатель температуры, при которой начинается процесс горения без внешнего подвода теплоты. В табл. 1.1 приведены температуры самовоспламенения различных газов. В таблице приведены лишь экспериментальные данные, так как строго фиксированные показатели сложно получить на практике из-за влияния многих факторов: степени однородности газовой смеси, содержания газа, давления, способа нагрева и т. д.

Таблица 1.1. Таблица температур самовоспламенения газов

Примечание: данные температуры являются экспериментальными показателями, так как строго фиксированные значения сложно получить на практике из-за влияния различных факторов: степени однородности газовой смеси, содержания газа, давления, способа нагрева и других параметров.

1.2. Температурный класс

Для выбора специальных мер защиты от нагрева устанавливаемого во взрывоопасной газовой среде оборудования, газы классифицированы по иерархическому принципу на температурные классы, как показано в таблице 1.2.

Из данных таблицы следует, что электрооборудование, вносимое во взрывоопасную среду, должно соответствовать следующим требованиям по максимально допустимой температуре поверхности:

• для газов класса Т4 – ниже 135°C;

• для газов класса Т5 – ниже 100°C;

• для газов класса Т6 – ниже 85°C.

Температурный класс электрооборудования присваивается на основе опытных данных о максимально возможной температуре нагрева его поверхности как в нормальном, так и в аварийных режимах работы. Присвоение класса происходит исходя из наименьшей температуры соответствующего температурного диапазона, указанного в таблице 1.2.

Таблица 1.2. Температурные классы

1.3. Категории взрывоопасности газовой смеси

С целью подбора наиболее подходящего электрооборудования, исключающего его как внешний источник нагрева до температур воспламенения, произведена классификация взрывоопасных газовых смесей по категориям и допустимым температурным классам. Классификация носит иерархический характер (от менее опасного к более опасному).

Существуют две основные категории взрывоопасности газовой смеси:

• Категория I – требования к оборудованию для использования в шахтах и рудниках с угрозой взрыва рудничного метана

• Категория II – требования к оборудованию для работы в местах возможного образования взрывоопасных газов и взвесей

Категория II подразделяется на три подкатегории:

• IIA

• IIB

• IIC

Важно отметить, что каждая последующая подкатегория включает требования предыдущих. Подкатегория C является наиболее опасной и включает требования всех категорий (A, B и C).

Категории взрывоопасности смеси детализируются с учётом температуры самовоспламенения взрывоопасных смесей и газов.

Согласно нормативным документам, классификация газов и веществ, образующих взрывоопасную смесь с воздухом, представлена в таблице 1.3.

Таблица 1.3. Классификация взрывоопасных смесей

1.4. Пределы воспламеняемости газов

При смешении газа с воздухом образуется взрывоопасная смесь, при этом концентрация необходимого для взрыва газа зависит от его состава. Пределы воспламеняемости – это количество газа в смеси, при котором происходит воспламенение и самопроизвольное распространение пламени.

Для процесса горения газовоздушной смеси необходимо соблюдение определённых пропорций газа и воздуха. Эти пределы называются пределами воспламеняемости или пределами взрываемости.

Различают:

• Нижний предел воспламеняемости – минимальное содержание газа в газовоздушной смеси (в объёмных процентах), при котором происходит воспламенение

• Верхний предел воспламеняемости – максимальное содержание газа, при превышении которого смесь не воспламеняется без дополнительного подвода теплоты

Особенности поведения газовоздушной смеси:

• При содержании газа выше верхнего предела смесь может гореть при дополнительном подогреве

• При подогреве смеси пределы воспламеняемости расширяются (нижний – снижается, верхний – повышается)

• При нагреве до температуры воспламенения смесь горит при любом соотношении газа и воздуха

• При содержании газа ниже нижнего предела смесь не горит

• При недостатке воздуха горение протекает неполно

Между нижним и верхним пределами воспламеняемости смесь способна гореть даже после удаления источника зажигания.

Факторы, влияющие на пределы воспламеняемости:

• Давление смеси: при повышении давления диапазон между пределами расширяется

• Инертные примеси: увеличение содержания азота (N2) и углекислого газа (CO2) сужает пределы воспламеняемости

• При высоком содержании балластных газов смесь не воспламеняется при любом соотношении компонентов

Более подробно о горючих газовых смесях описано в: ГОСТ 31610.20–1–2020 (ISO/IEC 80079–20–1:2017) «Взрывоопасные среды. Часть 20–1. Характеристики веществ для классификации газа и пара. Методы испытаний и данные».

1.5. Взрыв

Что такое взрыв вообще?

Взрыв – это резкое расширение газа в результате реакций быстрого окисления, часто сопровождающееся ростом температуры. Обычно представляет собой быстрое выделение энергии в ограниченном объёме, связанное с внезапным изменением состояния вещества и сопровождающееся обычно разбрасыванием и разрушением окружающей среды (в том числе приводящее к возникновению скачка давления или ударной волны (см. ниже), которая удаляется от места образования со скоростью, определяемой как разностью давлений, так и свойствами среды, где происходит её распространение).

Протекание горения и возможность возникновения взрыва определяют скоростью горения или скоростью распространения фронта пламени в горючей смеси газа с воздухом. Эта скорость содержит информацию о тенденции фронта пламени превращаться в детонационную волну. Чем меньше скорость горения, тем ниже склонность к детонации. На скорость распространения пламени значительное влияние оказывают степень и интенсивность смешения газа с воздухом, температура и состав газовоздушной смеси.

В результате взрыва вещество, заполняющее объём, в котором происходит освобождение энергии, превращается в сильно нагретый газ с очень высоким давлением. Этот газ с большой силой воздействует на окружающую среду, вызывая её движение. В твёрдой среде сопровождается её разрушением и дроблением.

Порождённое взрывом движение, при котором происходит резкое повышение давления, плотности и температуры среды, называют взрывной волной. Фронт взрывной волны распространяется по среде с большой скоростью, в результате чего область, охваченная движением, быстро расширяется. Возникновение взрывной волны является характерным следствием взрыва в различных средах.

Посредством взрывной волны производится механическое воздействие на объекты, расположенные на различных расстояниях от места взрыва. По мере удаления от места взрыва механическое воздействие взрывной волны ослабевает.

Ударная волна – зона скачкообразного изменения параметров состояния газа: давления, температуры, плотности теплового потока и скорости движения. Воздушная ударная волна возникает в окружающем пространстве при ударном сжатии – газовом или физическом взрывах. Сильные ударные волны, возникающие при детонации газового разряда, распространяются в окружающем пространстве с большой скоростью, превышающей скорость звука. При этом фронт нарастания давления имеет крутой характер, и скачок параметров газа локализован в зоне шириной, не превышающей длину свободного пробега молекул.

К основным поражающим факторам воздушной ударной волны относятся избыточное давление во фронте ударной волны и импульс фазы сжатия. Так, нижний порог поражения органов слуха человека (разрыв барабанной перепонки) составляет 34,5 кПа, разрушение массивных стен здания происходит при 100 кПа и более.

Принимая во внимание отмеченные явления, совершенно очевидно, что при ведении технологических и иных производственных процессов взрыв допускать нельзя или, по крайней мере, надо иметь средства защиты от него и его последствий.

Как мы уже говорили, источниками воспламенения могут быть пламя, искра, накалённое тело и др. Если предупредить возникновение источников воспламенения, то взрыва не произойдёт даже тогда, когда помещения или установки, использующие газ, будут заполнены взрывчатой газовоздушной смесью. Точно так же при наличии любого источника воспламенения взрыва не произойдёт, если концентрация газа в воздухе будет находиться вне пределов взрываемости.

При концентрации горючих газов или паров, меньшей нижнего предела, смесь не способна к взрыву вследствие избытка кислорода воздуха; при концентрации, превышающей верхний предел, взрыва не происходит потому, что смесь слишком богата горючим газом или паром и содержит недостаточное количество кислорода воздуха.

Из изложенного можно сделать вывод о том, что для предупреждения взрывов необходимо создавать условия, во-первых, гарантирующие невозможность образования взрывчатых смесей, и, во-вторых, не допускать появления источников воспламенения, могущих поднять температуру горючих смесей до температуры их воспламенения.

2. Принудительные причины и источники воспламенения горючих газовых смесей

Рассмотрим причины воспламенения горючих газовых смесей.

2.1. Условия воспламенения и горения газа