Полная версия

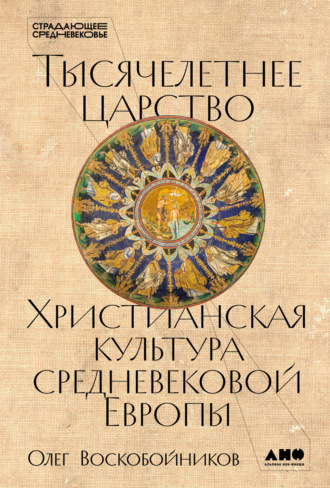

Тысячелетнее царство: Христианская культура средневековой Европы

РИС. 2. ФИГУРА ГЕКАТЫ. I в. Бронза. Тревизо, Городской музей. Фото О. С. Воскобойникова

Синесий (Синезий) Киренский, отпрыск дорийцев, возводивший свой род к Гераклу, но человек, вроде бы уже верующий по-христиански, одновременно с Августином писал славословия Христу на антикварном дорийском диалекте, обращаясь скорее не к Галилеянину, а к олимпийцу. В гимне IX сопровождаемый Гелиосом, Селеной и «звездой» Венерой Иисус направляется к верховным сферам бытия, где встречается с вечностью, Эоном:

Ты же, крылья свои раскрыв,В темно-синий небесный сводВоспарил и, его пройдя,Ты достиг тех крайних кругов,

РИС. 3. ТРИ АКОЛИТА. Одна из четырех опор саркофага святого Доминика из церкви Сан-Доменико в Болонье. Мастерская Никколо Пизано, Арнольфо ди Камбио (?). Вторая половина XIII в. Мрамор. Флоренция, Национальный музей Барджелло. Фото О. С. Воскобойникова

Где чистейшая мысль царит,Где источник всех высших благ,Где молчаньем объято все.Там глубокий поток временНе терзает детей землиНеустанным теченьем своим.Там бессилен недобрый рокКер, владеющих веществом,Там в веках, не старея, живетОдиноко древний Эон.Он – и юноша, он – и старик,Бытия бесконечного стражИ хранитель чертога богов[47].Человек первых веков нашей эры искал не строго рационального, основанного на опыте знания о мире и о себе, добытого собственными усилиями. Ему хотелось знания заранее данного, открытого божеством, религиозного. Такое знание привлекало, когда оно могло при необходимости стать предметом медитации и творческого развития и одновременно дарило ощущение уютного религиозного микромира. Трудно представить себе, что христианин того времени одновременно проникался молитвенным настроением псалмов, поэзией и прозой великих сирийцев Исаака и Ефрема и подобной гимнографией, вполне сопоставимой с классической эллинской гимнографией и по форме, и по «холодноватому пафосу дистанции» по отношению к божеству[48]. Синесиев единый Бог, пусть и в литературной условности (но где границы этой условности?), путешествует по миру рука об руку с другими.

В чем отличие такого религиозного образа от порфириевой Гекаты, «одобряющей» Христа? Вспомним Вячеслава Иванова: христианство не захотело стать во главе заранее заданного пантеона или просто дать развитой культуре какие-то новые ценности и святыни. Знаменитое евангельское «Богу Богово, а кесарю кесарево» – лишь видимый компромисс. На протяжении всего Средневековья христианская культура не оставляла своих греко-римских корней, то и дело возвращаясь к ним с разными целями. Однако вплоть до Возрождения, до по-своему набожного Марсилио Фичино и Муциана Руфа, никому не приходило в голову прославлять Христа как Юпитера, а Деву Марию – как Цереру. Еще раньше, на рубеже II–III вв., неистовый Тертуллиан требовал выбора: «Что общего у Афин – и Иерусалима? У Академии – и Церкви? У неверных – и христиан?» Подобные мыслители даже не критиковали окружавшее их язычество и традиционную философию – они просто отмежевывались от нее. Многие и после них колебались, искали иных путей. У Синесия еще многое – из Афин. Но говорить, что история уже сделала тогда свой выбор, было бы опрометчиво.

Новозаветные тексты формировались не в интеллектуальном вакууме и не могли избежать влияния философских и религиозных концепций, распространенных на землях империи. Например, апостол Павел разделял людей на три рода: плотских, душевных и духовных. Это разделение проще всего понять из его собственных слов: «Живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир: потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут»[49]. Здесь заложены основы средневекового разделения духовного и телесного. Но эти основы можно обнаружить и в учении гностиков о мистической иерархии человеческих существ. В Новом Завете, при всей открытости его послания, есть намеки и на благодатное тайное знание, сообщаемое «совершенным», на достижение этого знания не через рассудок, а через любовь. В Посланиях встречается и важнейшее в гностической космологии понятие «полнота времен» («пле́рома»). Гностицизм был значительным, влиятельным, но далеко не единственным религиозно-философским течением последних веков Античности. В чем-то ему родственны и герметизм, и неоплатонизм, начавший с философии и кончивший теургией. Все они в той или иной форме ставили во главу угла проникновение в тайный смысл религиозных откровений. Этот же принцип лег в основу христианской экзегетики, а через несколько веков – христианской богословской науки, долгое время сохранявшей исключительный статус в университетском образовании.

⁂У христианства и у Библии было много соперников, предлагавших и свои лекарства от повседневных бед, и свои пути решения великих мировоззренческих вопросов. Традиционные римско-эллинистические культы легко включали в себя иноплеменные божества и тем продлевали жизнь наднациональной империи. Перед всеми этими течениями и религиями у Библии было несколько преимуществ, о которых стоит поразмышлять.

Античные божества были многочисленны до бесконечности, иногда могущественны, но не всемогущи, а порой беспомощны. Благочестие (pietas) верующий проявлял, воздавая каждому из них положенное, с оглядкой на права остальных божеств, ни в коем случае не нарушая меру, столь важную для античного мировоззрения в целом. Уже сама эта множественность отрицала возможность испытывать по отношению к каждому из них в отдельности чувство безграничного умиления и безоговорочной преданности. Запутаться было несложно. Грек, принявший христианство, учился на Гомере и в V в., и в XV, и в XXI, но, открывая Псалтирь, он находил в ней не просто единого и всемогущего Бога. Он находил там совсем иные отношения между человеком и небом, чем, скажем, в гомеровских гимнах. И там и там – набожность, выраженная по-гречески (в переводе Септуагинты, если говорить о псалмах). Но совершенно разная.

Задолго до прихода христианства в сознании людей античные боги иногда превращались в чистой воды сказочных персонажей. Эллины, видевшие обожествление наследников Александра Македонского – Селевкидов, Птолемеев, их жен, сестер и детей, – решили, что привычные им с детства божества на самом деле когда-то были людьми, земными правителями, волею судеб или подданных, рабски преданных своим государям, переселившимися на небеса. Боги перестали быть богами, а культу пришел на смену миф.

Такое низведение религии до уровня литературной игры вошло в историю под названием «эвгемеризм» – по имени греческого философа Эвгемера Мессенского из Киренской школы (около 340–260 гг. до н. э.), автора известной только по цитатам «Священной записи», переведенной для римлян еще Эннием. Эвгемеризм сослужил добрую службу первым христианским мыслителям, которых называют апологетами (то есть защитниками христианства в эпоху гонений) и экзегетами (толкователями христианского учения в период, когда христианство стало официальной религией, но раздиралось на части великими ересями). Языческие боги превращались под их пером в мелких бесов с ничтожными страстишками, достойными разве что насмешки. Однако на самом деле эта критика била зачастую мимо цели, поскольку ее жертвы уже потеряли власть над душами людей, хотя и тешили литературные вкусы[50].

Читаешь «Строматы» Климента Александрийского (II в.), «Божественные установления» Лактанция (начало III в.), «О Граде Божием» (особенно кн. IV, гл. 21), то есть лучшие памятники христианской полемики, и кажется, что религиозная жизнь язычников вообще не менялась, что эта жизнь уже не жила. И действительно, Августин полемизирует со сведениями, почерпнутыми из Марка Теренция Варрона – великого римского энциклопедиста I в. до н. э. Апологеты словно не поспевали за реальностью или не хотели ее замечать. Зато парадоксальным образом, в большой исторической перспективе, они спасли древние божества от полного забвения, низвергнув их с небес, безраздельно отданных во власть всемогущего христианского Бога, превратив их в литературных персонажей, легендарных основателей и покровителей искусств, языков, городов, народов. Эта стойкая, но уже чисто мифологическая традиция никогда не прерывалась в Средние века и продолжала вдохновлять воображение писателей и художников – в этом Ренессанс вовсе не был первооткрывателем.

Конечно, такая уничижительная картина грешит монотонностью. Можно сказать, что исконно римский культ, и без того довольно сухой, приземленный, юридический, став на службу государству, постепенно превратился в полицию нравов – не лучшее средство для уловления душ человеческих. Союз трона и алтаря, столь хорошо знакомый истории Европы, берет свое начало с попытки Августа возродить благочестие с помощью религиозных реформ, одновременно с утверждением политической системы принципата. Попытка провалилась, но опыт не забылся. Иудеи, как известно по Ветхому Завету, разделяли с римлянами скрупулезное почтение к религиозному закону и древним формулам. Но буквоедство и сухость веры фарисеев, осуждаемые, например, в Новом Завете, все же более трепетные, нутряные, чем римский формализм.

Христианство унаследовало от иудаизма эту эмоциональность, оно выступило на историческую сцену без всякой поддержки государства и во многом против него, наряду с другими восточными культами. Забывая о своих распрях, многие из этих культов в умах верующих сближались, воспринимались как что-то вроде конгрегаций одной «церкви». Верховные жрецы одновременно оказывались понтификами Непобедимого Солнца, святыми отцами Митры, тавроболиками Великой Матери, пророками Исиды, в общем, носителями всех мыслимых титулов. Все стали почитать стихии (или четыре элемента, от греч. στοιχεία, слова, обретшего это общепринятое космическое значение по крайней мере с I в. н. э.) заодно со звездами, потому что научные объяснения природных явлений потеряли прежнюю значимость. Что это? Возврат к примитивному анимизму? Древние религии не впадали в детство, и язычники IV–V столетий не наивны. Их боги – не своенравные, как морская пучина, гении, они – часть по-своему гармоничной системы. Их вера могла выражаться импульсивно, страстно, инстинктивно, как и положено вере, но их теология так же оперировала языком тогдашней науки, как проповедь Отцов Церкви. Верные приверженцы языческого богословствования лелеяли свое знание с гордостью вплоть до V–VI вв., когда союз западной и восточной империй с христианством уже ни у кого не вызывал сомнений.

Кроме текстов, эту горделивую приверженность потомков знатных сенаторских родов древним религиям демонстрируют замечательные произведения искусства. Сам уровень художественного исполнения, несомненный аристократизм их говорит о том, сколь важны были эти, казалось бы, давно отжившие образы для заказчиков своеобразных языческих «икон» из слоновой кости (рис. 4–5). Перед нами диптих, правая сторона которого несет имя Симмахов (SYMMACHORUM), древнего сенаторского рода, сохранившего влияние в Риме даже после его падения. Левая сторона, сильно пострадавшая от времени, упоминает Никомахов. Нет точных сведений о назначении диптиха, но предлагались следующие версии: подарок на свадьбу, объединившую семьи (393 или 402 г.), воспоминание о кончине Аврелия Симмаха в 402 г., свидетельство о принятии женщинами из этих родов статуса жриц Цереры, Кибелы, Вакха и Юпитера, несмотря на запрет языческих культов императорским эдиктом 391 г. Возможно, налицо просто своеобразный манифест приверженности этих семейств к древним римским культам на фоне набравшего силу и ставшего государственным христианства.

РИС. 4. ПРАВАЯ СТВОРКА ДИПТИХА СИММАХОВ И НИКОМАХОВ. Рим. Около 400 г. Слоновая кость. Лондон, Музей Виктории и Альберта. Фото О. С. Воскобойникова

РИС. 5. ЛЕВАЯ СТВОРКА ДИПТИХА СИММАХОВ И НИКОМАХОВ. Рим. Около 400 г. Слоновая кость. Париж, Музей Клюни. Фото О. С. Воскобойникова

Присмотримся к правой, лучше сохранившейся створке. Перед нами либо жрица, либо инициированная женщина с венком из плюща (растения Диониса) на голове. Она стоит под дубом (деревом Юпитера) и в молитвенной сосредоточенности бросает в разожженный на алтаре огонь хрусталики ладана. Стоящий за алтарем ребенок (мальчик или девочка) держит амфору с вином и тарелку фруктов или орехов. Интересно, что приверженность к римской старине в религии выразилась здесь и в использовании неоаттического стиля времен императора Адриана. Статуарное изящество исполненной достоинства и покоя фигуры женщины подчеркнуто холодными, сдержанными линиями резьбы, силуэтом и свободно падающими складками одежды, подчеркивающими не самый простой в исполнении разворот ног. Правая ступня выступает из-за левой и заходит на орнаментальную рамку. Вместе со стоящим наискосок алтарем и мастерски переданными складками, огибающими спину и исчезающими за ней, этот мотив создает эффект глубины, несмотря на низкую рельефность.

В Средние века диптих хранился в монастыре Монтье-ан-Де, и остается только гадать, как его воспринимали монахи. В Италии, как и на христианском Востоке, одни и те же мастера выполняли заказы на христианские и языческие сюжеты: в миланском замке Сфорца и мюнхенском Баварском государственном музее есть изображения трех Марий у Гроба Господня, выполненные в той же мастерской. Такая религиозная «всеядность» столичных мастеров – одно из объяснений того, что в наших учебниках называется религиозным синкретизмом поздней Античности. В юстиниановском Константинополе, самом блестящем городе Европы VI столетия, ситуация была такой же (рис. 6): возможно, что в этой фигуре Ариадны «криптопортрет» василиссы Ариадны, жены императора Анастасия. Совершенно логично представить себе, что всехристианнейшей государыне было забавно сравнивать тирс, эротов и «северную корону» (corona borealis), достойную менады, с ангелами и венцом императрицы. Она же была гречанка.

РИС. 6. АРИАДНА. Константинополь. Начало VI в. Слоновая кость. Париж, Музей Клюни. Фото О. С. Воскобойникова

Конечно, несколько десятков или даже сотен семей не представительная выборка. Зато сколь социально и политически значимая. И потом, если сотня сенаторов оставалась языческой из высокомерия, то огромная крестьянская масса – по отсталости и привычке. Неслучайно образованные проповедники на протяжении всего средневекового тысячелетия ставили знак равенства между rustici, жителями деревни, и pagani, язычниками, но изначально, в классической латыни, жителями пагов, то есть сёл, в отличие от городов.

Язычество превратилось в училище нравственности, а жрец – во врачевателя души и руководителя совести. Аморальные, дикие культы, кровавые жертвоприношения, экстатические пляски, переодевания в животных во время митраистских инициаций – все эти богослужебные спектакли получали этическое толкование. Окропление теплой бычьей кровью (тавроболия) возрождало в вечности, ритуальные омовения очищали душу от пятен и возвращали к первоначальной невинности, а священные трапезы сообщали глубинное совершенство и давали пищу вечной жизни. Просвещенные мифографы, стремясь остаться верными традиции, но идти в ногу со временем, изощренно перетолковывали самые непристойные мифы в назидательные истории. Много веков спустя им подражали не только новоявленные «язычники» эпохи Возрождения, но и, скажем, читатели и толкователи Овидия в XII в.

Зачастую язычество не противилось отдать вселенную в управление вечному и всемогущему богу: например, Судьбе или Времени-эону, которого мы уже встретили у Синесия. Его удобно было почитать на любом отрезке бесконечно текущей реки: в месяцах и временах года. Можно было еще вообразить его себе царем в окружении сановников и посланников (по-гречески «ангелов»), самодержцем на небе и на земле. Склонные философствовать превращали божество в бесконечную безымянную силу: «Какой безумец станет отрицать, что един верховный, безначальный и бесконечный Бог? Его разлитые в мире энергии мы называем разными именами, поскольку не знаем его полного имени. Ведь все религии называют его – Богом. Так и получается, что, обращая молитвы поочередно как бы к разным его членам, мы чтим его в единстве. Через подначальных ему богов люди тысячами способов славят». Так оправдывал язычество грамматик Максим из Мадавры в письме Августину около 390 г.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Notes

1

Бицилли П. М. Элементы средневековой культуры. СПб., 1995. – Здесь и далее примечания автора.

2

Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1984.

3

Карсавин Л. П. Культура Средних веков. М., 1995.

4

Характерно, что Карсавин в 1918 г. умудрился основать в московском издательстве Г. А. Лемана серию «Библиотека мистиков» и издать свой перевод «Откровений бл. Анджелы из Фолиньо», труд довольно объемный и снабженный подробным введением, заканчивающимся кратким «Sancta Angela, ora pro nobis». Сам этот факт подсказывает, что средневековый мир был для него убежищем от уже не «грядущих», а пришедших «гуннов» и «века-волкодава».

5

Пастуро М. Символическая история европейского Средневековья. СПб., 2012. С. 83.

6

Ин. 3:8.

7

Хокинг С., Млодинов Л. Кратчайшая история времени / Пер. Н. Смородинской. М., 2006. С. 165; Kanitscheider B. Kosmologie. Geschichte und Systematik in philosophischer Perspekrive. Stuttgart, 1984. S. 436–459.

8

Ясперс К. Смысл и назначение истории / Пер. М. И. Левиной. М., 1994. С. 49.

9

Fried J. Das Mittelalter. Geschichte und Kultur. München, 2008. S. 536.

10

Де Либера А. Средневековое мышление / Пер. А. М. Руткевича. М., 2004. С. 24.

11

Gregory T. Per una Storia delle filosofie medievali // Universalità della Ragione. Pluralità delle Filosofie nel Medioevo. Atti del XII Congresso Internazionale di Filosofia Medievale (Palermo, 16–22 settembre 2007). Palermo, 2011. P. 350–362; D’Onofrio G. La storia del pensiero altomedievale. Modelli tradizionali e nuove chiavi di lettura // Scientia, Fides, Theologia. Studi di filosofia medievale in onore di Gianfranco Fioravanti / A cura di St. Perfetti. Pisa, 2011. P. 49–87.

12

Гене Б. История и историческая культура средневекового Запада / Пер. Е. В. Баевской, Э. М. Береговской. М., 2002. С. 174–244.

13

Maier A. Ausgehendes Mittelalter. Gesammelte Aufsätze zur Geistesgeschichte des 14. Jahrhunderts: in 2 vol. Roma, 1964. Vol. 1. P. 421.

14

Zink M. La subjectivité littéraire. Autour du siècle de Saint Louis. Paris, 1985. P. 179–198; Saenger P. Space Between Words: The Origins of Silent Reading. Stanford, 1997. P. 249.

15

Murray A. Reason and Society in the Middle Ages. Oxford, 1978. Р. 383–393.

16

Bäuml F. Varieties and Consequences of Medieval Literacy and Illiteracy // Speculum. 1980. Vol. 55. Is. 2. P. 237–264.

17

Шатобриан Ф. Р. де. Гений христианства // Эстетика раннего французского романтизма / Сост., вступ. ст. и коммент. В. А. Мильчиной; пер. с фран. О. Э. Гринберг, В. А. Мильчиной. М., 1982. С. 190.

18

Февр Л. Бои за историю / Пер. А. А. Бобовича и др. М., 1991. С. 19.

19

Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 290.

20

Хёйзинга Й. Осень Средневековья: Исследование форм жизненного уклада и форм мышления в XIV и XV веках во Франции и Нидерландах: Сочинения: в 3 т. / Пер. Д. В. Сильвестрова. М., 1995. Т. I. С. 165.

21

Пс. 13:1, 52:2.

22

Всемирная история: в 6 т. Т. 2. Средневековые цивилизации Запада и Востока / Ред. П. Ю. Уваров. М., 2012.

23

Baschet J. Un Moyen Âge mondialisé? Remarques sur les ressorts précoces de la dynamique occidentale // Faire des sciences sociales. Comparer / Dir. O. Remaud et al. Paris, 2012. P. 29.

24

Курциус Э. Р. Европейская литература и латинское Средневековье: в 2 т. / Пер., коммент. Д. С. Колчигина. М., 2021.

25

The Practice of the Bible in the Middle Ages. Production, Reception and Performance in Western Christianity / Ed. S. Boynton, D. J. Reilly. New York, 2011. P. 272–338; Lobrichon G. La Bible au Moyen Âge. Paris, 2003. P. 212.

26

Gilson É. Notes sur une frontière contestée // Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge. 1958. Année 33. P. 59–88.

27

Colish M. L. Medieval Foundations of the Western Intellectual Tradition. 400–1400. New Haven; London, 1998.

28

Зюмтор П. Опыт построения средневековой поэтики / Пер. И. К. Стаф. СПб., 2003. С. 273.

29

Мецгер Б. М. Новый завет. Контекст, формирование, содержание / Пер. Г. Ястребова. М., 2006. С. 295–305.

30

Brown P. The Rise of Western Christendom: Triumph and Diversity, A. D. 200–1000. Oxford, 2003. Р. 321–379.

31

Geary P. J. Language and Power in the Early Middle Ages. Waltham, Mass., 2013. Р. 38–55.

32

Ин. 19:19–22.

33

Geary P. J. Op. cit. P. 44.

34

Grévin B. Le parchemin des cieux. Essai sur le Moyen Âge du langage. Paris, 2012. P. 154–155.

35

Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства / Пер. В. П. Гайдука. М., 1987. С. 176; Мельникова Е. А. Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе. М., 1987. С. 141–143; Heliand: Die Verdener altsächsische Evengelium-Dichtung von 830 übertragen in das 21. Jahrhundert / Hg. Cl. Burkhardt. Verden, 2007.

36

Салимбене де Адам. Хроника / Пер. И. С. Култышевой и др. М., 2004.

37

Леклерк Ж. Любовь к словесности и жажда Бога / Пер. Ю. Куркиной. М., 2015. С. 26.

38

Marichal R. Du volumen au codex // Mise en page et mise en texte du livre manuscrit / Dir. H.-J. Martin, J. Vezin. Paris, 1990. P. 48.

39

Meyvaert P. Bede, Cassiodorus and the Codex Amiatinus // Speculum. 1996. Vol. 71. No. 4. P. 827–883.

40

London. British Library. Ms. Cotton Nero D IV; Brown M. P. The Lindisfarne Gospels: Society, Spirituality and the Scribe. London, 2003. P. 272–394.

41

Die Briefe des Bonifatius. 35 / Hg. R. Rau. Darmstadt, 1968. S. 114; Brown P. Images as a Substitute for Writing // East and West: Modes of Communication / Ed. E. Chrysos, I. Wood. Leiden, Boston, KÖln, 1999. P. 17.

42

Бл. Августин. О Книге Бытия. I, 2. Творения: в 4 т. Т. 2. Теологические трактаты. СПб.; Киев, 2000. С. 337–338; Hugo de Sancto Victore. Didascalicon. De studio legendi. VI, IX–XI / Ed. Ch. Buttimer. Washington, D. C., 1939. P. 126–129. К сожалению, не могу рекомендовать существующий перевод А. А. Клестова в силу его многочисленных неточностей. Гуго Сен-Викторский. Дидаскаликон. Об искусстве обучения / Пер. с лат., статья и коммент. А. А. Клестова. М.; СПб., 2016.

43

Гораций. Послания. Кн. 2, 156 / Пер. Н. Гинцбурга. Оды, эподы, сатиры, послания / Под ред. М. Л. Гаспарова. М., 1970. С. 369.

44

Татиан. Слово к эллинам / Пер. с др.-греч. Д. Е. Афиногенова // Раннехристианские апологеты II–IV веков. Переводы и исследования. М., 2000. С. 107.