Полная версия

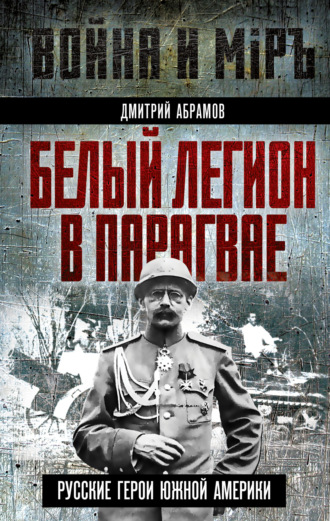

Белый легион в Парагвае. Русские герои Южной Америки

Дмитрий Абрамов

Белый легион в Парагвае. Русские герои Южной Америки

© Абрамов Д.М., 2025

© ООО «Издательство Родина», 2025

Эпиграф

«И когда под пулями сорвутсяНаши звезды с неба и с погон,В белых ротах не найдётся труса.Абиссинскому царю-негусуСформируем русский легион»Строфа из песни неизвестного поэта – офицера Добровольческой армии (1919 год).Донской лампас в прериях и джунглях Парагвая

Обильный весенний дождь, прошедший в ночь с 5-го на 6-е сентября 1932-го года, излил остаток своих потоков и утих. Ветер разогнал густые тропические облака и высветлил серп Луны на небосводе. До сезона дождей ещё было далеко, и дождь в эту пору был редкостью. Теперь ветер шумел в кронах высоких пальм и сушил мокрые джунгли. Редкие дождевые капли осыпа́лись с длинных пальмовых листьев на полог палатки, подсыхающей от влаги. А внутри под пологом глубоким, но тревожным сном военного человека спал бывший есаул Всевеликаго Войска Донского, а ныне командир 1-го батальона пехотного полка «Корралес» («Кораллы»), майор Василий Серебряков. Подушкой ему служило кавалерийское седло, а постелью – казачья шинель, расстеленная на наломанных и густо уложенных пальмовых ветвях.

Бывшему есаулу снились то бескрайняя Донская степь, то неширокая река, где он с детских лет купался с друзьями, то родная станица Арчединская, что раскинулась на правобережье в низовьях реки Медведицы. Его родная степь лежит по правому берегу Дона у его большой излучины. От Арчединской недалече до Усть-Медведецкой – верст пятьдесят с небольшим, летом в седле за день доскакать можно. Да и до Вёшенской не так уж далеко – верст около 100, за два дни конь донесёт.

Карта оборонительных линий и боевых действий в ходе Чакской войны

Забрезжил рассвет. Василий проснулся. Вылез из палатки до ветру. Осмотрелся вокруг, прислушался. Часовые не спали, неспешно обходя лагерь, негромко перекрикивались на испанском…

Устроившись вновь на постели, он не заснул, хотя и смежил очи. Нахлынули тяжёлые воспоминания и мысли. Вспомнилась Гражданская война и разорённая Россия. Он начал воевать в 1916-м. После окончания реального училища его призвали в армию и направили в казачий полк на Юго-Западный фронт. Ему исполнилось тогда 20 лет. Уже там на фронте он проявил себя как умелый, умный и отважный воин. Не раз ходил в разведку, брал языка и приносил важные сведения командованию. В 18-м году он был уже в чине хорунжего и имел два ранения и два Георгия. После развала армии Василий возвратился со своими земляками на Дон. Вскоре после этого примкнул к Каледину. Но Каледин не оправдал его надежд. Тогда он вступил в Добрармию. Уже летом 1919-го года он получил чин есаула. До самой поздней осени 1919-го Серебряков сражался против красных. В декабре 1919-го – марте 1920-го находился в эвакуационных частях в Крыму. Затем после реорганизации донских частей вновь оказался на фронте и сражался под Перекопом. Да, он давно отвоевал на той войне, отвоевал до конца.

После поражения Русской армии Врангеля в Крыму его и многих донцов эвакуировали в Болгарию. Потом он сам перебрался в Югославию. Там Василий зарабатывал на хлеб по приобретенной технической специальности, благо хорошее образование помогало ему. В те годы белоэмигранты в поисках лучшей доли уезжали в различные страны света. В Южную Америку, в республику Парагвай в 1924-м году отправился белый генерал И. Т. Беляев. Под его руководством там сложилась русская колония, куда направлялись многие эмигранты из Европы. Серебряков вместе с другими изгнанниками, которых нужда брала за горло, устремился через океан и добрался сначала до Аргентины, а потом и до Парагвая. Все эти воспоминания роем и вспышками проносились в его голове.

Где-то далеко послышались раскаты орудийных выстрелов. Прогрохотало и вновь стихло… Теперь же вот она – другая война – на другом конце земли.

Дрёма стала одолевать бывшего есаула. Василий словно бредил в своих воспоминаниях последних восьми лет. Он не спал, его слегка трясло (сказывались последствия пережитой лихорадки). Под руководством генерала Ивана Беляева по специальному секретному заданию военного министра Парагвая, бывший есаул Серебряков вместе с русскими офицерами – братьями Львом и Игорем Оранжеревыми, Александром фон Экштейн-Дмитриевым принял участие в 13 важнейших разведывательных рейдах-экспедициях в область Чако. Первая состоялась в октябре-декабре 1924-го года, последняя – в августе 1931-го. Каждая, как правило, длилась от двух недель до нескольких месяцев. Самая продолжительная – в лагуне Питиатута – тянулась полгода.

С отрядом Беляева Серебряков принял участие в открытии и исследовании огромной географической области Чако, по территории почти равной Франции. Разведчики шли по непроходимым джунглям и пустошам той страны, среди обитавших там диких индейских племен. Они заводили среди индейцев гуарани́ друзей, изучали их язык и нравы, так закладывалась база дружеских отношений с аборигенами на случай войны с Боливией. Порой, окруженные в джунглях племенами людоедов («морос», которых боялись даже индейцы), питаясь впроголодь, погибая от жажды, подвергаясь нападениям хищных зверей, разведчики выбирали удобные места для возведения оборонительных сооружений, наблюдательных пунктов, мест для размещения гарнизонов, проведения коммуникаций. Наконец они обнаружили укрытое в сельве огромное озеро с пресной водой разведали и разыскали скрытые пути, ведущие от этого важного источника в Парагвай.

Русские офицеры собрали ценный военно-статистический и этнографический материал. Подробные схемы и наблюдения, места, отмеченные для строительства фортов, скрытые проходы, полученные в экспедициях русскими, дали возможность Парагваю успешно подготовиться к войне за независимость с прогерманской Боливией.

Карта провинции Чако.

На международном уровне Парагваем были заявлены свои права на исследованные русскими волонтерами области Чако. Не единожды сам избежав смерти, Беляев отправил на излечение тяжело заболевшего лихорадкой Серебрякова, а сами разведчики, обессиленные походом, чудом добрались до ближайшего парагвайского форта.

Поэт Николай Поляков – белоэмигрант, казак станицы Усть-Медведицкой, участвовавший в этой экспедиции писал потом:

«Мы видели горы, лес и воды,Мы спали в палатках чужих равнин,Порою казалось – идем мы годы,Казалось порою – лишь день один».* * *Почему же в сердце Южной Америки началась война? В приложении к книге А. В. Шталя «Малые войны 1920–1930-х годов» исследователь Владислав Гончаров писал: «К 1920-м годам Парагвай был едва ли не самым бедным государством Латинской Америки. Страна, в середине XIX века по уровню промышленного развития приближавшаяся к государствам Европы, была фактически уничтожена в ходе так называемой Парагвайской войны 1864–1870-го годов, потеряв более половины своей территории. Из почти 1 300 000 населения тогда уцелело лишь около 200 000…»[1].

В том же издании В. Горчаков отмечал: ««Большая часть территории Парагвая представляет собой гористые джунгли или сухие полупустынные нагорья, настолько малоценные и слабо населенные, что после окончания Парагвайской войны никто даже не потрудился провести демаркацию новых границ в отдаленных районах. В результате огромный район Гран-Чако, где сходились границы Бразилии, Боливии и Парагвая, так и остался фактически ничейным. Эта территория площадью около 250 тысяч кв. км, сухая и холмистая на северо-западе, ближе к Боливии и предгорьям Анд, болотистая и непроходимая на юго-востоке, вдоль реки Парагвай. Далее начиналась территория Бразилии, была практически никем не освоена. Здесь жили только немногочисленные индейцы гуарани – почти не изведавшие благ цивилизации, но считавшие себя парагвайцами. Местные жители занимались скотоводством и добывали кору дерева кебрачо, из которой производился танин – дубильное вещество. Боливийцы в Чако практически не появлялись, хотя в правительственных и промышленных кругах Ла-Паса давно обсуждалась идея постройки на реке Парагвай (приток Параны) порта, который дал бы стране выход в Атлантический океан».

Пограничные споры между Боливией и Парагваем относительно области Чако тянулись десятилетиями, поскольку она даже не была толком отображена на географических картах. Когда же в боливийском Чако нашли нефть, стало ясно, что война за парагвайскую часть Чако неизбежна.

На стороне Боливии были американская корпорация «Стандарт Ойл» (в целом и США), а также Германия. Помимо прибылей от эксплуатации нефтяных месторождений, Боливия рассчитывала и на улучшение своих геополитических позиций, так как в случае захвата парагвайской части Чако она получила бы возможность выхода к Атлантическому океану по реке Ла-Плата, что было бы крайне удобно для танкерной транспортировки нефти.

По численности вооруженных сил Боливия превосходила Парагвай в три с половиной раза. По количеству пулеметов – почти в шесть раз, автоматического стрелкового оружия – в два с лишним раза, винтовок – в четыре раза, самолетов – в три с половиной раза (60 против 17)[2]. При этом, рассчитывая на превосходство в воздухе, боливийцы не забыли и о ПВО. В каждой боливийской дивизии[3] имелось по два зенитных пулемёта «Симаг-Беккер» калибра 20 мм. Для боевых действий на суше боливийцы закупили 3 танка «Виккерс» Mk. E и бронемашины системы «Карден-Ллойд». На вооружении боливийской артиллерии появились французские гаубицы «Шнейдер», горные пушки калибра 55 мм, а пехота получила огнемёты и станковые пулемёты «Виккерс» калибра 7,7 мм.

Имея плохо подготовленный офицерский корпус, поражённый коррупцией и казнокрадством, Боливия в вопросе военного управления сделала ставку на приглашённых военных специалистов. В рядах боливийской армии сражались чилийские добровольцы, чехословацкие военные советники. Но костяк руководства составили 120 опытных немецких офицеров, прошедших Первую Мировую (Германскую) войну. Командующим боливийской армией стал генерал Ганс Кундт, сражавшийся в годы Первой Мировой на Галицийском и Польском фронтах. В Боливии он запомнился своим пристрастием к жёсткой дисциплине и немецкой пунктуальностью.

15 июня 1932-го года боливийские войска внезапно атаковали парагвайские форты: «Карлос», «Антонио», «Лопес», «Корралес», «Толедо» и «Бокерон», находившиеся в глубине спорной территории Чако. Недостроенный форт «Корралес» был взят в тот же день, за остальные же завязались бои, причем наиболее упорные бои пошли вокруг «Бокерона»[4] – ключевого пункта парагвайской обороны. В конце концов, боливийцы, обладавшие подавляющим численным перевесом, штурмом взяли и этот форт, но гарнизоны оставшихся фортов стояли насмерть.

Так началась Чакская (боливийско-парагвайская) война, превратившаяся, по сути, в ожесточённое, кровавое противостояние за территориальную целостность и независимость Парагвая. После начала военных действий в Парагвае тут же была объявлена всеобщая мобилизация. Главнокомандующим парагвайской армией был назначен полковник Хосе Феликс Эстигаррибиа – талантливый и решительный военачальник, происходивший из индейцев племени гуарани. Оправившись от первого шока, вызванного внезапным нападением, парагвайцы начали готовиться к контрудару. Генеральный штаб парагвайской армии возглавил Иван Тимофеевич Беляев, бывший генерал русской армии, прибывший в Парагвай из Аргентины в 1924-м году и занимавший до этого должность начальника военного училища в Асунсьоне. В ходе общей мобилизации туземцев (метисов и индейцев), вооруженных винтовками и мачете, численность вооруженных сил была увеличена в двадцать раз – с 3000 до 60 000 штыков и сабель.

Для Парагвая такие образцы современного вооружения были роскошью, и страна закупала пусть недорогое, но необходимое оружие. Эти закупки, сделанные в том числе и за счёт секретного кредита от благожелательно настроенной Аргентины, оказались удачными. Парагвай мог позволить себе закупить лишь винтовки Маузер. В большом числе были закуплены удобные для действий в джунглях датские ручные пулемёты «Мадсен», а также 81-мм миномёты Стокса-Брандта. Эти миномёты стоили в три раза дешевле полевых орудий похожего калибра. Их могли переносить в разобранном виде, что в условиях полного бездорожья оказалось очень эффективным делом. По количеству артиллерийских орудий армия Парагвая не отставала от армии Боливии. У каждой из сторон имелось по 122 артиллерийских ствола. Однако артиллерийские системы, закупленные Парагваем незадолго до войны, не имели механизированной тяги, средств связи и наблюдения. В ходе войны связь между батареями пришлось поддерживать с помощью конных вестовых, передававших устные команды и сообщения.

К началу 30-х годов в Парагвае сложилась крупная жизнеспособная русская колония. Эмигранты работали преподавателями, врачами, инженерами, агрономами. Их жизнь начала налаживаться, но тут вновь на горизонте замаячила война. С началом военных действий власти Парагвая предложили русским офицерам-эмигрантам принять парагвайское гражданство и поступить на военную службу. И три тысячи русских добровольцев, считавших эту страну маленьким очагом своей новой Родины, вступили в ряды армии Парагвая. Как отмечал тот же Горчаков: «Парагвай сделал ставку на русских белогвардейцев-эмигрантов – они были неприхотливы, бездомны и бедны. Парагвай же готов был предложить им не только офицерские должности, но и гражданство». По разным данным, в рядах вооруженных сил Парагвая в качестве добровольцев воевало от 70 до 100 русских офицеров, причем двое из них – Иван Тимофеевич Беляев и Николай Францевич Эрн – в генеральских чинах. Восемь человек (в том числе Николай Петрович Керманов, Анатолий Николаевич Флейшер и Сергей Францевич Эрн) были полковниками, четыре – подполковниками, тринадцать – майорами и двадцать три – капитанами».

Так, в самом центре Южной Америки, в её малообитаемом и труднодоступном сердце, спустя через 14 лет после окончания Первой Мировой войны по разные линии фронта вновь оказались вчерашние враги – офицеры германской и русской армий.

* * *В начальный период войны боевые действия сводились к осаде (с переменным успехом) боливийцами парагвайских фортов и к боевым столкновениям в джунглях. План генерала Кундта по выходу к городу Консепсьону оказался невыполненным. Отлично изучивший местность генерал Беляев предвидел подобные действия своего противника и хорошо подготовил к обороне расположенный на направлении главного удара боливийцев форт «Нанава». Здесь обновили старые укрепления, возвели новые, а для введения в заблуждение боливийской авиации создали ложные артиллерийские позиции. Противнику не удалось взять форт сходу, и боливийцы начали его осаду.

К этому времени стало понятно, что техническое превосходство Боливии не имеет большого значения в условиях местности Чако. Авиация в джунглях часто была вынуждена бомбить практически вслепую. Двигатели танков и танкеток перегревались в условиях бездорожья и жары, и парагвайцы даже захватили один абсолютно исправный, но брошенный боливийцами танк. Знание местности парагвайцами также стало существенным козырем. Экспедиции генерала Беляева не были напрасными – у парагвайцев, в отличии от боливийцев, были детальные карты Чако. Кроме того, им помогали дружественные индейцы. Уже в сентябре парагвайцы перешли в контрнаступление.

* * *На следующий день – утром 8 сентября из штаба полка «Корралес» пришёл приказ о выдвижении 1-го и 2-го пехотных батальонов к форту «Бокерон». Командирам батальонов в приказе предписывалось выбить из укреплений соединение боливийцев и овладеть фортом. Майор Серебряков предложил комбату соседнего 2-го батальона майору Хосе Мано Фуэрте[5] встретиться на военном совете и обсудить план совместных действий.

Комбаты встретились в лагере 1-го батальона вечером в большой штабной палатке и в присутствии подчинённых офицеров (командиров рот) на совет. Работали и обсуждали наступление над картой, составленной Серебряковым и его соратниками ещё 5 лет назад. Было решено совместными усилиями атаковать форт в ночь 9-го сентября. Провести ночную атаку предложил Серебряков. Опыт Германской войны подсказывал ему, что именно ночная атака может быть удачной. На совете решили выступать в сторону форта этой же ночью силами всех двух батальонов. Батальонные роты Серебряков предложил соединить в четыре штурмовых группы и подойти к форту четырьмя колоннами независимо друг от друга с юга, с востока и с северо-востока. Этим группам предстояло в течении ночи и раннего утра продвинуться к форту, пройдя немногим более 6 сухопутных миль (10–11 русских вёрст), и тайно закрепиться на расстоянии не ближе 1 мили (чуть более полутора версты) от укреплений, занятых противником. Связь и координацию действий договорились осуществлять через вестовых. Атаку договорились начинать двумя группами с востока по сигналу 1-й ракеты. Затем по сигналу 2-й ракеты предполагалось ударить ещё двумя группами с юга и северо-востока. Пуск ракет должен был произвести майор Серебряков. На том совет завершился.

Парагвайские войска в строю

Перед уходом Хосе и его офицеры в той же палатке с офицерами 1-го батальона выпили по паре глотков рома для бодрости и совместно слегка поужинали. На прощание Василий на ломаном испанском пожелал:

– «José, te deseo a TI y a tu gente que no tengas prisa. Soldado alimenta ahora. Antes de atacar, no comas. Actúe con prudencia y seguridad. Cuídate a TI mismo y a tus oficiales. Dios te ayude!» (Хосе, советую тебе и твоим людям не спешить Солдат покорми сейчас. Перед атакой есть не давай. Действуйте обдуманно и наверняка. Главное береги себя и своих офицеров. Помогай тебе Господь!).

– Gracias amigo mío y hermano. Dios nos ayude! (Благодарю тебя друг мой и брат. Бог да поможет нам!) – отвечал комбат 1-го батальона.

С тем они обнялись, и Василий перекрестил Хосе по православному. Тот же сотворил Крестное знамение по-латински и поцеловал персть, как это обычно делают латиноамериканцы. Следом офицеры 2-го батальона тихо ушли в своё расположение.

Перед выступлением Василий надел свои казачьи синие шаровары с красным лампасом, гимнастёрку с двумя георгиевскими крестами и фуражку с красным околышем. С левого бока приторочил шашку, пропустив ремень от ножен под есаульским погоном на правом плече…

* * *Форт «Бокерон» располагался в таком месте, где саванна непосредственно вклинивается в джунгли. Здесь дикий лес как бы расступается, уступая место прерии с редкими купинами кустов и деревьев и переходит в прерию, похожую на лесостепь, покрытую густой, высокой травой.

Беда пришла неожиданно, как это всегда и бывает на войне. Ранним утром восточная штурмовая группа, которую вёл Хосе Фуэрте нарвалась на минное поле. Комбат 2-го батальона погиб почти мгновенно, ибо разрывом мины ему оторвало обе ноги. Вместе с ним погибло или было тяжело ранено ещё пятнадцать солдат из его батальона. Серебрякову и командирам других штурмовых групп повезло больше. Атака колонны Фуэртэ отвлекла боливийцев. Потому другие штурмовые группы почти незаметно для противника начали атаку, нанеся чувствительный удар по форту, открыв шквальный огонь из пулемётов и винтовок. Противник понес потери, но в ответ открыл огонь лёгкой артиллерии. Оценив обстановку, Серебряков приказал медленно отойти от форта метров на сто пятьдесят и перегруппироваться. Момент неожиданности был утрачен из-за потерь на минном поле.

Боливийцы, заметив отход пехоты противника, контратаковали… Серебряков, увидев это, перекинул ремень карабина за спину (прикладом у левой стороны пояса, стволом вверх к правому плечу, как это делали в годы Гражданской войны конные белые казаки для отличия от красных конников и кавалеристов)[6]. Велел немедля подвести ему коня, и, как только вестовой пригнал жеребца, вскочил в седло. Оголил гурду, на глазах у всех своих солдат и офицеров, крутанул ей над головой и призвал своих людей в рукопашную:

– Vamos! Síganme hermanos! Por la Patria, por la voluntad! Por El Tranquilo Don! (Вперёд! За мной браты! За Родину, за волю! За Тихий Дон!)

С этим он тронул коня и ринулся в бой. Его солдаты из племени гуарани с кличем их командира – «Ур-ра!», размахивая мачете, и, подняв приклады винтовок, кинулись в рукопашную сечу вслед за своим храбрым командиром. В скоротечной кровавой схватке, они опрокинули опешившего врага и погнали его к форту. В ходе схватки Серебряков настиг одного из боливийских офицеров, который пытался собрать своих солдат около себя и остановить отступление. Офицер ругался и что-то орал по-немецки. Этот язык хорошо запомнился бывшему есаулу еще по Германскому фронту. Когда конь совсем близко принёс есаула к этому офицеру, тот успел два раза выстрелить по нему из маузера. Но Серебряков успел увернуться. Тут же он крутанул гурдой и нанёс косой секущий удар германцу с левого плеча к груди. Тот, издав истошный вопль, опрокинулся навзничь. Более есаул на него не смотрел. Он возглавил приступ своих солдат к форту.

Однако форт взять не удалось, боливийцы открыли шквальный пулемётный огонь, кося и своих, и чужих. Серебряков отёр окровавленную гурду о лампас, кинул её в ножны и приказал трубить отход…

Спустя два часа после этого боя трое офицеров (креол и двое метисов) подошли к командиру 1-го батальона. За их спиной в некотором отдалении стояла немала группа солдат из племени индейцев гуарани, которые через офицеров пытались что-то узнать у своего водившего их в бой «комбатанте»[7]. Офицер-креол задал вопрос:

– Señor mayor, estos soldados tienen un verdadero sentido de asombro. Por qué llevas esos pantalones azules? (Господин майор, у этих солдат неподдельное чувство удивления. Они спрашивают, почему на вас одеты эти синие штаны?).

Василий грустно улыбнулся и неспешно отвечал, подбирая слова на испанском:

– Estos pantalones azules, en ruso, se llaman pantalones harem – el símbolo de mi nativo, ruso, gran río, que se llama El tranquilo Don-Padre (Эти синие штаны, по-русски называются «шаровары» – символ моей родной, русской, великой реки, которая называется Тихий Дон-Батюшка).

– Es un río grande y ancho? (Это большая, широкая река?) – спросил креол.

– Don es quizás más grande y más ancho que el río Paraguay. Solo Paraguay lleva aguas amarillas con arena y arcilla. Y Don-Padre lleva suavemente sus aguas azules al mar de Azov. (Дон, пожалуй, побольше и шире, чем река Парагвай. Только Парагвай несет желтые воды с песком и глиной. А Дон-батюшка плавно несет свои синие воды в Азовское море).

– Y qué significa esa franja roja en los pantalones azules? (А что означает эта красная полоса на синих штанах?).

Тут Серебряков задумался. Через секунду-другую откровение посетило его, и он вспомнил две строфы из стихотворения своего земляка – казака Николая Полякова, и тут же негромко прочёл их на русском:

– «Но там, где тьмы врага Русь с юности встречала,Где предков кровь влилась в Мать-Волгу, в Тихий Дон,Та степь, что и меня с Россией повенчала,О юности о нас, творит прощальный звон.Та степь, где первый раз о Родине подумал,Где пролегал и мой, прямой солдатский путь,Под пулями гудит горячим вешним шумомИ шепчет, и зовёт: “Вернись и не забудь!”»– Estos son probablemente poemas, pero no los entendemos, necesitamos una traducción (Это вероятно стихи, но мы их не понимаем, нужен перевод) – произнёс креол.

– De acuerdo, lo explicaré. Muchos otros ríos grandes y pequeños desembocan en el río Don: Donets, Voronezh, Hoper, Osa, Nepryadva», – добавил он, вспоминая название последней реки и староданее предание о Куликовской битве. – Cada río tiene su propia historia, su propio destino. Pero lo principal, ya es el siglo octavo, y tal vez ya los siglos doce, fluye imperceptiblemente en medio del Don, también llenándolo y disolviéndose en él: este es el flujo de sangre rusa derramada en las batallas por la tierra Rusa. Esto es lo que es: una estrecha franja roja entre un amplio río azul. (Хорошо, поясню. В реку Дон впадает много других больших и малых рек: Донец, Воронеж, Хопёр, Медведица, Непрядва… У каждой реки своя история, своя судьба. Но главное, вот уже восьмой век, а может быть уже и двенадцать веков незаметно течет посреди Дона, также наполняя его и растворяясь в нём, – поток русской крови, пролитый в боях за Русскую землю. Вот, что такое – это узкая красная полоса среди широкой синей реки).