Полная версия

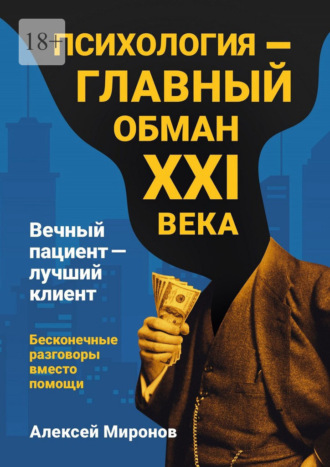

Психология – главный обман XXI века. Вечный пациент – лучший клиент. Бесконечные разговоры вместо помощи

Фундамент этого обмана был заложен ещё древними греками, чьи умозрительные построения до сих пор выдают за «истоки психологии». Платон рассуждал о трёх частях души, словно описывая политическое устройство идеального государства, а Аристотель говорил о её «растительном» начале, проводя сомнительные параллели с миром флоры. Их теории были изящны и красивы, но так же далеки от науки, как миф о Прометее от реальной палеонтологии. Они не проводили экспериментов – они сочиняли философские концепции, принимая полёт фантазии за откровение. Именно эта опасная традиция – объяснять необъяснимое через красивые, но непроверяемые абстракции – стала роковым наследием для всей последующей психологии.

Средневековье: душа как поле битвы добра и зла

С приходом монотеистических религий «душа» прочно заняла центральное место в богословии, став ареной вечной борьбы сверхъестественных сил. Грехи, страсти, одержимость – всё это списывалось на действие метафизических сущностей, не требующих доказательств. Никакой науки, чистая вера и бесконечная интерпретация священных текстов. Психология унаследовала и эту фатальную черту: непоколебимую уверенность в своём праве толковать сокровенные тайны человека, не имея для этого никаких объективных инструментов, кроме собственного мнения, возведённого в ранг истины.

XIX век: старые мифы в новой упаковке

Когда религия перестала быть единственным авторитетом в вопросах души, растерянному человечеству потребовались новые пророки. Ими стали «отцы-основатели» психологии, которые были не учёными-экспериментаторами, а создателями грандиозных мифологических систем. Вильгельм Вундт, формально открывший первую лабораторию, на деле предлагал интроспекцию – метод самонаблюдения, столь же субъективный и ненадёжный, как дневниковые записи средневекового мистика.

Шаманизм в обертке науки

Но настоящим шаманом XX века стал Зигмунд Фрейд. Его психоанализ – это не наука в её современном понимании. Это целостная мифология со своим пантеоном (Эдип, Электра), демоническими силами (либидо, танатос) и сложными ритуалами (толкование снов, свободные ассоциации). Он создал не доказуемую теорию, а секту со своим священным писанием, где роль греха играла «вытесненная травма», а таинство исповеди совершалось на еженедельных сеансах у психоаналитика.

Карл Юнг, его ученик и соперник, пошёл ещё дальше в мифотворчестве, наполнив психику «архетипами» и «коллективным бессознательным» – понятиями настолько расплывчатыми и мистическими, что их проще встретить в эзотерическом трактате, чем в рецензируемом научном журнале. Фрейд, Юнг и их последователи предложили человечеству не проверяемые гипотезы, а новые светские религии для интеллигенции, жаждавшей чуда под маской рациональности.

Великий обман у истоков

Таким образом, психология не проделала эволюционный путь от мифа к науке, как физика или химия. Она лишь сменила декорации, приспособившись к духу времени.

От Античности она унаследовала любовь к умозрительным конструкциям, возведённым в абсолют.

От Средневековья – непоколебимую уверенность в своём праве толковать «внутренний мир» человека без каких-либо эмпирических оснований.

XIX век подарил ей новых харизматичных пророков и наукообразный жаргон для легитимации древних суеверий.

Вывод: психология сменила язык религии на язык псевдонауки, но суть осталась прежней: это система интерпретаций, а не система знаний. Современный психолог – прямой наследник шамана у костра и исповедника в церковной стойке. Он не открывает объективные истины. Он продаёт вам иллюзию понимания, упакованную в термины, унаследованные от древних мифов. И именно на этом зыбком фундаменте построена вся грандиозная индустрия психологических услуг.

Глава 6. Фрейд, Юнг и свита: почему психология безнадежно отстала от нейробиологии

Психология не пошла за наукой.

Она застряла в прошлом.

Фрейд и Юнг рассуждали о душе так же, как жрецы о духах.

Методы начала XX века подают как открытия XXI.

Наука создаёт квантовые компьютеры и лечит гены.

Психология всё ещё говорит о «внутреннем ребёнке» и «архетипах».

Наука движется вперёд.

Психология продаёт старьё.

Именно поэтому психология – это не прогресс, а музей.

С красивой вывеской и кассой на входе.

Пока нейробиологи с помощью МРТ в реальном времени наблюдают, как вспыхивают нейронные сети, и расшифровывают химический язык нейромедиаторов, психотерапевт в уютном кабинете предлагает вам поговорить с «внутренним ребенком» или отыскать «Эдипов комплекс». Это не просто разрыв в технологиях. Это – пропасть между двумя эпохами. Психология застряла в позапрошлом веке, и вот неопровержимые доказательства этого.

Интеллектуальные реликты как основа «науки»

Фундамент современной психотерапии сложился тогда, когда о серотонине, дофамине и префронтальной коре ничего не знали. Его заложили мыслители, чьи инструменты – диван для свободных ассоциаций и толкование снов – сегодня смотрятся так же научно, как кровопускание и поиск одержимости бесами.

Зигмунд Фрейд строил свою теорию, наблюдая за истеричками из венской буржуазии. Его «бессознательное», «вытеснение» и «либидо» – это поэтические метафоры, не подтверждённые никакими данными о работе мозга. Это была гениальная литература о человеческой душе, но не наука.

Карл Юнг углубился в мистику, наполнив психику «архетипами» и «коллективным бессознательным» – концепциями настолько расплывчатыми, что их невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Это философская спекуляция, а не научная теория.

Именно эти интеллектуальные мифы, созданные в кабинетах философов и мистиков, до сих пор учат на психфаках как «глубинные основы». Вам предлагают лечиться методами, созданными тогда, когда не знали, как работает нейрон.

Нейробиология против мифологии: где настоящие ответы?

Пока психология оперирует образами и метафорами, нейробиология дает точные, проверяемые ответы.

Депрессия – это не «невысказанный гнев», обращенный на себя, а сложный комплекс нарушений в работе системы серотонина, норадреналина и дофамина, структуре гиппокампа и активности префронтальной коры.

Тревожное расстройство – это не «неразрешенный внутренний конфликт», а гиперактивность миндалевидного тела и сбои в работе ГАМК-ергической системы.

Травма – это не «память, хранящаяся в теле», а реальные изменения в нейронных связях и гормональном фоне, которые можно увидеть и измерить.

Психология предлагает «проговорить проблему». Нейробиология и психиатрия предлагают точечное воздействие на конкретные рецепторы, нейронные цепи и гормональные дисбалансы.

Ребрендинг устаревшего товара: «Нейро» -приставка как обманка

Осознав свое отставание, индустрия психологии пошла на хитрый ход. Она не стала меняться. Она сменила вывеску.

Сегодня вам продают те же старые методики, но с приставкой «нейро». Тот же гештальт, но теперь он «исследует нейронные паттерны». Те же советы по самоконтролю, но теперь это «регуляция дофаминовых петель».

Это – словесная шелуха. Психолог, рассуждающий о ваших «кортизоловых обратных связях», не берет у вас анализ крови. Он использует термины нейробиологии как магические заклинания, чтобы придать своим спекуляциям вес научности. Это то же самое, если бы астролог начал объяснять ваш гороскоп, цитируя теорию относительности.

Психология продолжает строить свои многоэтажные теории на зыбком песке фрейдистских и юнгианских мифов. Пока настоящая наука о мозге движется вперед, психология лишь переупаковывает свой устаревший товар, пытаясь угнаться за поездом, который уже ушел со станции.

Вывод: человек XXI века, ищущий ответы о своей психике, заслуживает большего, чем метафоры столетней давности. Он заслуживает опоры на реальную нейробиологию, доказательную психиатрию и честные технологии, которые работают с мозгом как с материальным объектом, а не с душой как с поэтической загадкой. Пока психология не откажется от своего гнилого фундамента, она будет оставаться не наукой, а антикварным салоном, продающим интеллектуальные безделушки прошлого.

Глава 7. Слова вместо сути: как вас дурят умными терминами

Наука использует термины, чтобы прояснять.

Психология – чтобы запутывать.

«Внутренний ребёнок», «сопротивление», «проекция» —

это не факты.

Это ярлыки, которые можно приклеить к любому.

Туман слов создаёт иллюзию глубины.

Но за этим туманом – пустота.

Врач говорит «воспаление легких» – и это можно увидеть на снимке. Психолог говорит «непрожитая травма» или «дисфункциональный паттерн» – и это нельзя проверить ничем, кроме его же слов. Обычную человеческую грусть обзывают «дистимией», страх перед трудностями – «тревожным расстройством», а усталость от бессмысленной работы – «синдромом выгорания».

С другой стороны поверхностные симптомы тяжёлых состояний также получают громкие ярлыки, создавая иллюзию понимания. Но к подлинной боли – экзистенциальной пустоте, потере смысла, горю утраты – этот веер умных слов не имеет никакого отношения. Более того, он отдаляет человека от сути его переживания, подменяя живую боль мертвой терминологией. В этом и заключается главный обман.

Ловушка терминов: Как слова создают иллюзию науки

Психология сохраняет видимость научности не благодаря открытиям, а благодаря особому языку – намеренно туманному, размытому жаргону, который создаёт иллюзию глубины там, где ее нет.

Словарь псевдонауки работает следующим образом. Его задача – не прояснить, а запутать и произвести впечатление. Обычные человеческие чувства и проблемы облекаются в наукообразные термины, чтобы придать им вес несуществующей патологии.

Эти слова – не диагнозы. Это универсальные ярлыки, которые можно наклеить на что угодно, превращая вашу жизнь в сборник «проблем для проработки».

«Перенос» (трансфер): Вам показалось, что психолог вас раздражает? Это не он неприятен, это у вас «перенос»! Ваша критика его методов тут же объявляется не объективной оценкой, а «переносом» чувств к отцу. Критиковать больше нельзя – любое недовольство есть подтверждение теории.

«Ресурсное состояние»: Расплывчатый термин, означающий «нормальное, рабочее самочувствие». Но звучит как нечто, чего можно достичь только с помощью психолога. Вам продают доступ к вашему же собственному нормальному состоянию, предварительно убедив, что без помощи специалиста вы в него не попадете.

«Интенция»: Обычное «намерение» или «желание», облаченное в мистическую оболочку. «Проработать интенцию» – значит, бесконечно говорить о том, чего вы хотите, вместо того чтобы предпринимать шаги для достижения цели.

Функция этих терминов – не объяснить вам что-то, а поставить вас в позицию профана, который нуждается в переводчике-жреце.

Зачем это нужно индустрии? Экономика тумана.

За сложными словами и наукообразными терминами скрывается предельно простая и циничная бизнес-модель. Терминологический туман – это вовсе не случайный недостаток системы, а её главное и продуманное конкурентное преимущество.

Во-первых, он создаёт непреодолимый барьер между «посвящёнными» психологами и «непосвящёнными» клиентами. Это искусственное разделение порождает у последних ощущение эксклюзивности и причастности к тайному знанию, что служит универсальным оправданием завышенного ценника.

Во-вторых, такой подход гарантирует длительность и непрерывность «терапевтического процесса». Один лишь расплывчатый термин легко превращается в десять сессий для его «прояснения», а многослойные формулировки создают у клиента устойчивое впечатление, что его проблема невероятно глубока и сложна, а потому требует многих месяцев, если не лет, работы.

Наконец, это идеальный механизм для снятия любой ответственности. Когда обещанный результат так и не приходит, виноватым всегда оказывается клиент и его пресловутое «сопротивление», а отнюдь не несостоятельность самого метода. Удобный ярлык «сложный случай» позволяет специалисту бесконечно тянуть время, сохраняя поток платежей.

Психологический язык – это магические заклинания для современного человека. Вам предлагают поверить в «внутреннего ребенка» или «непроработанную травму», как когда-то верили в духов и порчу. Чем дольше вы находитесь в этом терминологическом тумане, тем сильнее ваша зависимость от «проводника». Вас убеждают, что вы не можете справиться сами, потому что не владеете «тайным знанием».

Вывод: освобождение начинается с простого вопроса: «Что вы имеете в виду простыми, конкретными словами?» и «Как мы измерим результат?». Если вместо четких ответов вам предлагают новые слои терминологической шелухи – вы имеете дело не с наукой, а с рыночным механизмом по производству иллюзий, где ваша боль – это сырье, а умные слова – упаковка.

Глава 8. Разрозненные школы: войны модальностей и «тоталитарные секты»

У науки одна цель – истина.

У психологии – сто школ и сто «истин».

Психоаналитик найдёт у тебя Эдипов комплекс.

Гештальтист – незавершённый гештальт.

Когнитивист – дисфункциональные убеждения.

Юнгианец – архетипы.

Ты всегда получишь диагноз школы, а не правду о себе.

Психология не объединяет знания.

Она множит секты.

В настоящей науке царит универсальность: законы Ньютона действуют одинаково в Америке и Японии, таблица Менделеева едина для всех стран, а молекула воды имеет неизменную структуру в любой точке мира. Это знание – объективно, проверяемо и не зависит от мнения отдельного ученого. Психология же представляет собой разительный контраст – это поле бесконечных войн между школами, где фрейдисты спорят с бихевиористами, гештальт-терапевты отрицают достижения когнитивистов, а приверженцы юнгианского анализа создают собственные мифологии. Каждое направление говорит на своем языке, использует уникальные методы и по-своему интерпретирует человеческую природу. Здесь нет единой истины – есть лишь конкурирующие версии реальности, где побеждает не самая точная, а самая убедительно проданная теория.

Признаки научной секты, а не научной школы

Психоаналитик, гештальтист, когнитивно-поведенческий терапевт и НЛП-практик – это не коллеги, работающие над общей научной задачей. Это жрецы враждующих культов, говорящие на непонятных друг другу языках и поклоняющиеся разным теоретическим богам. Их постоянная методологическая война наглядно демонстрирует простую, но шокирующую истину: перед вами не наука в классическом понимании, а гигантский рынок конкурирующих верований, где ваша психика становится полем битвы.

Многие психологические направления обладают всеми признаками не научных школ, а закрытых сект с ярко выраженной культовой структурой. В их основе лежит фигура непререкаемого гуру – будь то Фрейд, Перлз или Берн, – чьё учение считается абсолютной истиной, а любая критика основателя табуирована. Они создают особый язык с такими понятиями, как «объектные отношения», «гештальт» или «когнитивные искажения», который выполняет важную функцию создания барьера между «посвящёнными» и непосвящёнными «мирянами». Система ритуалов посвящения реализуется через дорогие сертификационные программы, где учат не критически мыслить, а слепо повторять догмы основателя. А тех, кто осмелится усомниться в методах или покинуть школу, немедленно объявляют «сопротивляющимися» или «недостаточно компетентными». Попадая в такую систему, клиент незаметно для себя превращается в адепта, а его жизненные проблемы становятся всего лишь «доказательством» истинности конкретного учения.

Ваша проблема в такой системе не получает объективного объяснения – её смысл полностью зависит от того, в кабинет какого «жреца» вы попали. Если вы пришли к психоаналитику, ваша тревога будет объявлена «непроработанным эдиповым комплексом» и «вытесненной травмой», и вас ждут годы копания в прошлом. Если вы записались к гештальтисту, вам объяснят, что во всём виноват «незакрытый гештальт» и «нарушение контакта с собой», и предложат «прочувствовать» это в специальном эксперименте. Если вы выбрали КПТ-специалиста, окажется, что виноваты «дисфункциональные убеждения» и «когнитивные ошибки», и вы будете заполнять бесконечные дневники мыслей. А если вы поверили НЛП-практику, вам просто «неправильно запрограммировали» мозг, и пообещают «переустановить» его за один сеанс. Вашу уникальную жизнь и индивидуальные переживания грубо втискивают в жёсткие рамки чужой теории, и в итоге вам продают не решение проблемы, а всего лишь её узкую интерпретацию, причём именно ту, которую данный конкретный специалист умеет делать.

Кому выгодна эта война всех против всех? Экономика раскола

Может показаться, что эта раздробленность – признак кризиса, но на самом деле это тщательно отлаженная и успешная бизнес-модель. Она позволяет создавать узкие рыночные ниши: один продаёт «глубину» через психоанализ, другой – «скорость» через НЛП, третий – «осознанность» через гештальт, обеспечивая товар на любой вкус и кошелёк. Формируется замкнутый финансовый цикл, где школа сначала обучает новых адептов за деньги, затем сертифицирует их за деньги, а после проводит для них платные супервизии и конференции, обеспечивая круговорот средств внутри секты. И когда метод закономерно не срабатывает, виноватой объявляется не теория, а «неправильный» запрос клиента или «неподходящая» модальность, и вас отправят «шопиться» дальше – к конкуренту, поддерживая тем самым всю индустрию в целом.

Пока психологические секты спорят, чья мифология круче, вы остаётесь разменной монетой в этой войне. Вы тратите годы жизни и сотни тысяч рублей не на решение своих проблем, а на бессмысленную смену одного набора псевдонаучных ярлыков на другой. Настоящая наука объединяет и стремится к созданию единой картины мира, тогда как лженаука дробится и враждуюет. Враждующие психологические направления – это живое доказательство того, что у них нет единой, объективной правды о вашей психике. Есть лишь конкурирующие сказки, конечная цель которых – сделать вас своим вечным прихожанином, регулярно пополняющим казну той или иной секты.

Вывод: освобождение из этого порочного круга начинается с простого, но фундаментального вывода: если универсальной психологической правды не существует, то, возможно, её и не стоит искать в кабинетах современных жрецов. И тогда ваш путь лежит не к следующему гуру, а к самому себе и к тем областям знания о мозге – нейробиологии, психиатрии, – где все-таки есть хоть какая-то определённость, основанная на реальных исследованиях, а не на мифах и спекуляциях.

Раздел 3: Главные мифы индустрии

Глава 9. Психоанализ: бесконечное копание в прошлом как бизнес-модель

Психоанализ манит в лабиринты прошлого,

обещая ключ от настоящего.

Но его путь ведёт в тупик:

в детство, которое стало мифом,

в травмы, которые стали оправданием.

Он даёт не ответы, а ярлыки.

Не силу, а вечную зависимость от интерпретаций.

Он заставляет бежать за горизонтом инсайта,

который, как мираж, отдаляется с каждым шагом.

Отвергни эту бесконечную регрессию.

Твоя жизнь – не архив для изучения, а пространство для действия.

Психоанализ – это не просто «глубинный метод» или один из многих терапевтических подходов. Это идеально отлаженный механизм по производству вечного пациента. Созданный Зигмундом Фрейдом как сложная интеллектуальная мифология, он был доведен до совершенства как финансовая схема, где ваше прошлое становится неисчерпаемым ресурсом для систематического заработка.

Мифический корень: в погоне за призраком

Вам предлагают красивую и заманчивую легенду: все ваши сегодняшние трудности – будь то тревога, неудачи в отношениях или панические атаки – это лишь поверхностные следствия. Истинная причина надежно спрятана в подвале вашего детства, в таинственной «вытесненной травме». Согласно этой логике, чтобы исцелиться, нужно во что бы то ни стало найти этот мифический «корень».

Но именно здесь кроется главный подвох: этот «корень» принципиально невозможно ни найти объективно, ни проверить эмпирически. Это не медицинский диагноз, который можно увидеть на снимке МРТ, и не установленный факт, который можно подтвердить независимым протоколом. Это гипотеза, которую вы и психоаналитик будете совместно сочинять и переписывать на протяжении многих лет. Вас ловко подсаживают на бесконечный квест, в котором финишная черта отодвигается ровно в тот момент, когда вы к ней приближаетесь.

Механика зависимости: как вас удерживают в системе

Психоанализ – это мастерски выстроенный процесс, где каждая деталь работает на одну цель – удержание клиента. Центральную роль в нём играет фигура психоаналитика как «Верховного Толкователя». Это не равный вам собеседник, а жрец, владеющий тайным знанием. Ваши сны, оговорки, случайные мысли – всё это он превращает в «символы», которые может расшифровать только он один. Постепенно вы теряете способность доверять собственному пониманию себя и начинаете полностью зависеть от его «интерпретаций», выдаваемых за единственно верные.

Параллельно вас заводят на охоту за миражом «Великого Инсайта». Вам настойчиво внушают, что существует некое магическое прозрение – тот самый щелчок, после которого вся ваша жизнь мгновенно изменится к лучшему. Этот инсайт всегда «уже близко», витает в воздухе, но никогда не наступает. Вы платите за каждую сессию в надежде, что именно сегодня она станет последней, и эта надежда – главное топливо для работы всей системы.

Но самая гениальная ловушка системы – это концепция «сопротивления». Любая ваша попытка усомниться в методе, выразить недовольство отсутствием результатов или просто уйти объявляется «сопротивлением». Это поистине гениальный ход, превращающий саму критику в симптом, требующий дальнейшего «лечения». Если вы заявляете, что терапия не помогает, вам отвечают, что это «ваше бессознательное сопротивляется изменениям». Если вы хотите прекратить, это объявляется интересным материалом для анализа того же «сопротивления». Круг замыкается: ваше желание уйти лишь «доказывает», что вам нужно остаться. Выйти из игры невозможно, не признав себя заранее «проигравшим».

Идеальная бизнес-модель в цифрах

Если отбросить мифологию, психоанализ предстаёт не терапией, а высокодоходным активом. Его экономика выстроена безупречно: стандартный график предполагает от трёх до пяти сессий в неделю, что создаёт постоянный финансовый поток и настолько плотно встраивает терапию в вашу жизнь, что она начинает вытеснять другие интересы и привязанности. Сроки работы измеряются годами – от пяти до десяти, а часто растягиваются на всю жизнь, поскольку краткосрочных курсов в принципе не существует. Курс из 500 сессий, что составляет примерно 2,5 года при четырёх сессиях в неделю, обойдётся вам в астрономическую сумму от 3 до 7,5 миллионов рублей. И главное – результат не гарантирован. Более того, он изначально не нужен системе, потому что цель – это сам процесс. Ваш «пожизненный абонемент» на копание в прошлом – и есть конечный товар.

Научная несостоятельность: великий обман

Современная нейробиология и психиатрия давно поставили крест на ключевых догматах психоанализа. Не существует никаких научных доказательств механизма «вытеснения» травм в бессознательное, как нет и убедительных данных, что обычные детские переживания являются прямой причиной взрослых неврозов. Толкование снов – это не наука, а произвольное искусство, ничем по своей достоверности не отличающееся от гадания на кофейной гуще. Психоанализ не лечит в медицинском смысле. Его итогом часто становится формирование новой идентичности: «человека, находящегося в процессе бесконечного самоисследования».

Выход из лабиринта без выхода

Психоанализ заставляет вас поверить в то, что вы не можете полноценно жить настоящим, пока не «исцелите» прошлое. Но прошлое – это черная дыра, в которую можно бесконечно бросать ваше время, деньги и душевные силы, не получая ничего взамен.