Полная версия

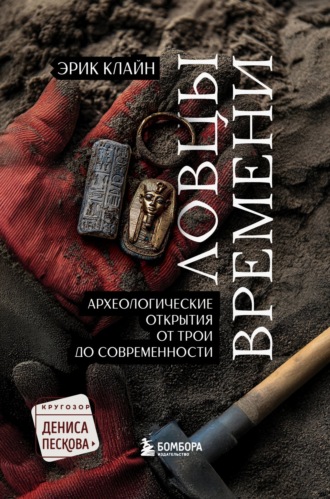

Ловцы времени. Археологические открытия от Трои до современности

После трехсот лет почти непрерывных работ археологи раскопали большую часть древних Помпей, хотя многое еще впереди. Например, стал ясен план города, поэтому теперь мы можем сказать, что население некоторых районов было зажиточным, в то время как в других в основном жили люди среднего или даже низшего класса. Сегодня туристы могут увидеть различные кварталы города и здания, которые там находились: бани, кожевенные заводы, торговые лавки и жилые строения. Например, в 2014 году доктор Стивен Эллис с группой археологов из Университета Цинциннати, которые вели раскопки у Порта Стабии, одного из главных въездов в город, объявили, что нашли десять зданий с двадцатью помещениями на первом этаже, в которых продавали или подавали еду и напитки. Такое расположение кажется типичным для Помпей, где даже в частных домах со стороны улицы часто располагались лавки.

Так что же ели и пили жители Помпей? Ответ на этот вопрос требует изучения множества факторов, которые, если задуматься, вполне резонны. Эллис и его команда раскопали ряд дренажных труб, туалетов и выгребных ям. Мысль о раскопках таких мест некоторым может показаться отвратительной, но правда в том, что материал, найденный в них, иногда может быть ценнее для археологов, чем золото, если это означает возможность понять, какой была жизнь горожан две тысячи лет назад. В эпохи до существования городских коммунальных служб мусор часто выбрасывали в уборные, где он и оставался, пока его не обнаруживали археологи.

Уличный пейзаж, Помпеи

В туалетах Помпей Эллис с командой нашли остатки «зерна, фруктов, орехов, оливок, чечевицы, местной рыбы и куриных яиц, а также редкие куски более дорогого мяса и соленой рыбы из Испании». В дренажной трубе дома, расположенного ближе к центру города (который мог принадлежать местному богачу), они обнаружили останки «моллюсков, морских ежей и даже деликатесов, например, разделанный сустав ноги жирафа». Эти исследования не только дают нам понять, что люди в Помпеях ели во время извержения, но и подтверждают неудивительный факт о том, что пища представителей разных социальных классов не была одинаковой.

Группа археологов Эллиса из Университета Цинциннати также внесла некоторые новшества в раскопки, которые они проводили в Помпеях. Во-первых, они были одними из первых, если не первыми, кто использовал iPad на рабочем участке в 2010 году. С его помощью они записывали данные; делали фотографии; использовали различные готовые приложения (причем первоначальное предназначение некоторых не было связано с археологией); а затем загружали данные на серверы в Цинциннати, все еще находясь на месте раскопок. Это может показаться удивительным, но многие участники раскопок по всему миру до сих пор записывают данные на бумажных носителях, иногда в трех экземплярах, и полагаются на ксероксы для копирования после окончания сезона раскопок.

* * *Полы некоторых наиболее процветающих домов в Помпеях были покрыты мозаиками. Например, в Доме Фавна есть изображение знаменитой сцены битвы Александра Македонского с персидским царем Дарием III в 333 или 331 г. до н. э. В прихожей Дома трагического поэта есть напольная мозаика, изображающая черно-белую собаку (неопределенной породы) с красным ошейником. Под ее лапами написано cave canem, что на латыни означает «берегитесь собаки».

В других домах на внутренних стенах до сих пор сохранились картины. На Вилле Мистерий есть небольшая комната, возможно, столовая, все четыре стены которой расписаны сценами, интерпретированными ныне как изображения дионисийских мистерий, в частности, посвящение молодой женщины в религиозный культ. В других жилищах были нарисованы танцоры, семейные портреты, а также изображения фруктов и разных предметов. В некотором смысле это ничем не отличается от фотографий и картин, которые мы вешаем на стены.

На внешних стенах домов ученые обнаружили рекламу и предвыборные плакаты – социальные сети двухтысячелетней давности. Объявления размещались таким образом, чтобы их могли увидеть люди, идущие по улице и делающие покупки в лавках по обе стороны. Одно объявление сообщало о гладиаторском бое, который должен был состояться 8–12 апреля, хотя неясно, в каком году. Другое уведомляло о днях открытых рынков в каждом городе, происходящих в очевидной последовательности с субботы в Помпеях до пятницы в Риме, с остановками в городах Нуцерия, Ателла, Нола, Кумы и Поццуоли между ними.

Одно объявление на стене бара очень похоже на вывески, которые мы видим сегодня снаружи питейных заведений – это перечень предлагаемых напитков и их стоимость. Оно гласит: «Вы можете получить обычный напиток здесь за ас [мелкую монету], более хороший напиток за две, фалернское вино за четыре». Другое сообщение на стене лавки, из которой был украден медный горшок, предлагало награду либо за его возврат, либо за информацию о воре.

Кроме того, были обнаружены сотни объявлений о предвыборных кампаниях. В одном из наиболее интересных высказываний говорится: «Я прошу вас избрать Марка Церриния Ватию на должность эдила. Все ночные пьяницы поддерживают его». Другое, по-видимому, касающееся того же человека, гласит: «Мелкие воришки поддерживают избрание Ватии на пост эдила». Мы никогда не узнаем, победил ли он на тех выборах.

* * *Помпеи и Геркуланум были не только местами, где раскопки проводились впервые, – они идут там по сей день, в течение трехсот лет. Просто изучив работу, проделанную на этих двух участках, желающие могут получить представление об истории достижений в методах раскопок и учета данных. Раскопки в Помпеях и Геркулануме демонстрируют, какой большой путь проделала археология за последние три столетия: от элементарных мероприятий в начале, которые немногим отличались от мародерства, к использованию гипса для реконструкции разложившихся тел и деревянной мебели, до сложных методов, используемых сегодня, таких как КТ-сканирование, рентгенография, лазерное экспонирование, анализ ДНК, а также запись и документирование в полевых условиях непосредственно на iPad с облачным хранилищем данных.

Кроме того, усилия по сохранению и консервации сделали эти места популярным туристическим направлением, что позволяет всем, а не только археологам, заглянуть в мир, существовавший две тысячи лет назад, и осознать, что в некотором смысле он куда больше похож на сегодняшний, чем отличается от него. Да, сейчас у нас есть более продвинутые технологии, такие как iPad, мобильные телефоны и беспроводной Интернет, но дома и еда в этом регионе Италии не так уж сильно изменились за прошедшее время. Нам знакома та же зависимость от выборных должностных лиц, покупки необходимых товаров в магазинах, выпивка в барах, и разочарование из-за мелкого воровства и краж. Люди держат тех же домашних животных и носят такие же украшения, едят из посуды и используют приборы, похожие на те, что использовали их предшественники. И хотя павлиньи языки больше не считаются деликатесом, а многие люди больше не чистят свою одежду при помощи мочи, в целом раскопки на этих участках учат нас, что древние жители Средиземноморья не слишком отличались от людей сегодня. И если мы когда-нибудь сможем развернуть и прочитать свитки, которые все еще исследуются на Вилле Папирусов, мы можем обнаружить, что и их частные библиотеки были очень похожи на наши.

2

Раскапывая Трою

Майским утром 1873 года Генрих Шлиман обходил древний холм на северо-западе Турции, наблюдая за своими рабочими. Он был уверен, что они раскапывают Трою, но пока не смог убедить всех скептиков.

Внезапно он заметил, что один из рабочих достал из-под земли медный котелок, за которым был виден отблеск золота. Отправив рабочего отдыхать, Шлиман и его жена София «расчистили сокровище при помощи большого ножа». Они действовали быстро, поскольку над ними нависала толща грунта, которая могла обрушиться в любой момент.

София сложила предметы в свою шаль и отнесла их в дом, где они вдвоем составили каталог и поняли, что же только что было найдено: королевское сокровище, состоящее из золотых ожерелий, колец и серег, а также две диадемы, обруч, еще шестьдесят серег и почти девять тысяч более мелких украшений. Также там были чашки, миски и другие сосуды из золота, серебра и электрума (природного сплава серебра с золотом), в том числе соусник из чистого золота (таких в мире было найдено всего два), и золотой сосуд в форме граната. В кладе были и другие предметы – медный щит и ваза; тринадцать наконечников копий; четырнадцать боевых топоров; кинжалы, меч и другое оружие из меди или бронзы; каменные рукояти, вероятно, от бронзовых мечей; и множество других предметов, подобных которым никогда не находили вместе нигде в мире.

Они упаковали все в ящики, тайком перенесли сокровище на лодку и отправили его в свою резиденцию в Афинах. Там София надела большую часть найденных драгоценностей, о чем мы знаем благодаря сделанной ими фотографии, которая и по сей день остается одним из самых знаковых изображений в археологии.

Шлиман объявил, что они нашли сокровище Приама. Открытие сделало их всемирно известными, и с тех пор эту историю много раз пересказывали в мельчайших подробностях. Но есть ли в ней хоть доля правды? И действительно ли Шлиман нашел Трою?

* * *Об истории Троянской войны мы знаем в основном из «Илиады», написанной древнегреческим поэтом Гомером. Менее известные поэты предоставляют другие подробности в так называемом эпическом цикле. Хотя события поэмы, скорее всего, произошли в позднем бронзовом веке, вероятно, в тринадцатом или двенадцатом веке до н. э., важно иметь в виду, что история, скорее всего, была записана не ранее чем через пятьсот лет.

Согласно Гомеру, греки и троянцы воевали десять лет из-за женщины по имени Елена. В то время Елена была женой человека по имени Менелай, правителя небольшого царства или города-государства в южной части материковой Греции. Его братом был правитель города Микены Агамемнон, царь царей. Именно от этого города произошел термин «микенцы», которым археологи называют греков того времени.

Стена Трои VI

Менелая посетила делегация из Трои, важного портового города, контролировавшего торговлю на восток и на север от места своего расположения на северо-западе современной Турции. Среди ее членов был человек по имени Парис (также иногда его называют Александром). Он был принцем Трои, сыном царя Приама. Когда делегация отправилась домой, Елена оказалась в ее составе. Троянцы утверждали, что она присоединилась к ним добровольно, потому что была влюблена в Париса. Греки заявляли, что ее похитили.

Чтобы взять Трою и вернуть Елену, греки отправили большой флот и множество воинов под предводительством Агамемнона и Менелая вместе с другими микенскими героями, включая Одиссея и Ахилла. На то, чтобы это сделать, понадобилось десять долгих лет, и успеха добиться им удалось только с помощью трюка с троянским конем. В конце концов греки разрушили Трою, спалили ее дотла и вернулись домой с Еленой.

История Гомера изобилует подробностями, и все же ученые продолжают подвергать ее сомнению. Послужила ли основой для эпоса реальная историческая Троянская война? Можно ли найти археологические доказательства этого? Я полагаю, что ответ на оба вопроса – «да», и что теперь есть данные, подтверждающие, что война была историческим событием, случившимся где-то около 1184 г. до н. э. – примерно в то время, когда произошел закат микенской культуры и всего позднего бронзового века. Возможно, Троянская война была частью гораздо более значительной катастрофы.

Тем не менее, древние греки расходились во мнениях о том, случилась ли Троянская война на самом деле, и если да, то когда она велась. Большинство классических ученых Европы девятнадцатого века были убеждены, что Гомер полностью ее выдумал. Таким образом, когда Генрих Шлиман, полный дилетант в области археологии, решил начать поиски месторасположения Трои, он пошел против мнения большинства ученых своего времени.

* * *Несмотря на сопротивление, Шлиман был полон решимости отыскать Трою и доказать, что Троянская война действительно имела место. Гораздо позже он утверждал, что впервые принял это решение в 1829 году, в возрасте семи лет. Отец подарил ему на Рождество книгу с иллюстрациями, на которой был изображен бегущий из горящего города Эней, а за ним – высокие стены Трои, которые микенцы осаждали в течение десяти лет. Эней отправился в Италию, где, по легенде, его более поздние потомки Ромул и Рем основали город Рим. Шлиман рассказывал, что именно в этот момент и решил найти Трою, заявив: «Отец, если такие огромные стены когда-то существовали, они не могли быть полностью разрушены: должны остаться их руины, просто они скрыты под пылью веков». И добавлял: «В конце концов мы сошлись на том, что я должен когда-нибудь раскопать Трою». Другие ученые ставят эту историю под сомнение, поскольку Шлиман начал рассказывать ее в довольно позднем возрасте, несмотря на то, что от раннего периода его карьеры остались многочисленные тома дневников, заметок и писем.

Шлиману было около сорока пяти лет, когда он скопил достаточно средств, чтобы перестать работать и посвятить оставшуюся жизнь поискам доказательств существования Трои и Троянской войны. Разнообразные махинации, к которым Шлиман прибегал в процессе накопления этого состояния, показывают, что ему нельзя было полностью доверять ни в личной, ни в профессиональной жизни.

В связи с этим особенно важна одна история, непосредственно связанная с «открытием» Шлиманом Трои – и слово «открытие» здесь определенно стоит взять в кавычки. В 1868 году он отправился в Грецию, а затем продолжил путешествие в Турцию. Шлиман рассказывал, как бродил по северо-западу Турции с томом Гомера в руке, пытаясь найти нужное место – достаточно небольшое, чтобы Ахиллес мог несколько раз обежать его, преследуя Гектора, в окрестностях которого бы были расположены как горячие, так и холодные источники.

Он осмотрел несколько мест, которые ранее предлагались в качестве возможного расположения Трои, но ни одно из них не казалось подходящим в достаточной степени. Затем он познакомился с вице-консулом США в Турции, Фрэнком Калвертом. Тот тоже занимался поисками Трои и считал, что нашел ее. Более того, он уже приобрел древний холм, который теперь носит турецкое название Гиссарлык, что означает «Место крепостей».

Калверт начал проводить предварительные раскопки на этом месте, но ему не хватало средств, чтобы продолжить работы на должном уровне. Шлиман, напротив, обладал достаточными финансовыми возможностями и с радостью объединил усилия с Калвертом. Тем не менее, начав раскопки и убедив себя, что холм действительно является местом древней Трои, Шлиман сознательно исключил имя Калверта из всех своих последующих официальных заявлений, лекций и публикаций, присвоив всю славу и признание. Только в 1999 году, благодаря книге, опубликованной Сьюзан Хьюк Аллен, удалось восстановить историческую роль Калверта как настоящего первооткрывателя Трои.

* * *Первый сезон раскопок Шлимана в Гиссарлыке начался в апреле 1870 года. На тот момент у него еще не было официального разрешения от турецких властей, но это его не остановило. В тот сезон, как и в следующий, он не нашел ничего значительного. Поэтому в 1872 году при помощи большой команды он начал масштабные работы на участке, результатом которых стала огромная траншея, которую его рабочие прорыли через большую часть холма на глубину около 14 метров. Сегодня она известна под названием «Большой траншеи Шлимана», и ее до сих пор легко заметить посреди раскопа.

Археология в то время все еще находилась на ранней стадии развития. Хотя раскопки в Помпеях велись уже более века, в других местах в 1870-х годах проводилось не так много подобных работ. Однако уже существовали люди, обладавшие необходимыми знаниями (одним из них был Калверт), которые предупреждали Шлимана, что такие необдуманные действия могут привести к катастрофе. И они оказались правы.

Шлиман и его рабочие копали «Большую траншею» все глубже и глубже, проходя через множество построек и стратиграфических слоев. Выяснилось, что под холмом скрывалось девять городов, расположенных один над другим, хотя изначально Шлиман считал, что их всего шесть. Он остановился на втором слое от основания, который назвал «Сожженным городом». Шлиман был убежден, что правителем именно этого города был Приам. Но он ошибался. Сейчас благодаря анализу керамики и радиоуглеродному датированию мы знаем, что Троя II относится примерно к 2400 году до н. э., то есть к раннему бронзовому веку, более чем за тысячу лет до предполагаемой Троянской войны.

Если сегодня встать на дно «Большой траншеи» на том уровне, на котором остановились Шлиман с рабочими, и посмотреть прямо над собой, можно увидеть – далеко наверху – уровень, содержащий строение из огромных каменных блоков. Он расположен всего в паре метров от вершины холма, в тени, которую отбрасывают ветви и листья стройного дерева, растущего на современном уровне. Это здание было построено во времена Трои VI и использовалось в Трое VII. И это все, что осталось от дворца, относящегося к позднему бронзовому веку, – времени, на которое ориентировался Шлиман.

Впрочем, большая часть этого дворца исчезла. И исчезла она из-за Генриха Шлимана. Подгоняемые им рабочие прорубили каменные стены дворца Приама и выбросили большую часть этих камней на свалку. Если бы мы сейчас могли раскопать эту кучу мусора, мы бы с высокой вероятностью нашли всевозможные предметы, относящиеся к Трое Приама и Гектора, в том числе, возможно, глиняные таблички, использовавшиеся древними писцами.

Что же убедило Шлимана в том, что Троя II – это Троя Приама? Во-первых, на этом уровне он обнаружил огромные городские ворота, которые идентифицировал как описанные Гомером Скейские ворота. Считалось, что они были настолько широкими, что в них могли проехать рядом две колесницы. А во-вторых, его доклад о кладе Приама.

История о дне, когда они с Софией нашли сокровища, давно стала хрестоматийным примером в учебниках по введению в археологию, хотя ее правдивость маловероятна. Позже Шлиман признался, что соврал о роли Софии в этой истории. На самом деле ее не было на раскопках в тот день. Его собственные дневники и отчеты подтверждают, что она в то время находилась в Афинах. Шлиман объяснил, что хотел больше вовлечь ее в свою карьеру, надеясь, что она начнет проявлять больше интереса к тому, чем он занимается. Поэтому он включил ее в рассказ, чтобы она могла разделить его триумф. Сегодня ни один уважающий себя археолог не решился бы поступить так, как поступил Шлиман.

Некоторые ученые также предположили, что Шлиман нашел сокровища в разных местах. Они считают, что он собирал самые ценные предметы в течение всего сезона, а затем сообщил наивной публике, что все они были найдены вместе. Более того, поскольку предметы были найдены в Трое II, им на тысячу лет больше, чем должно было быть, чтобы их владельцем был Приам. Таким образом, клад Приама не является кладом и Приаму никогда не принадлежал.

Вскоре после объявления о своей находке Шлиман пожертвовал ее Берлинскому музею, возможно, в обмен на получение докторской степени по археологии в одном из немецких университетов. Однако сокровище исчезло после Второй мировой войны и считалось утерянным почти пятьдесят лет. Только в начале 1990-х годов российские власти признали, что оно было вывезено в СССР в числе военных трофеев, и назвали его компенсацией за потери.

Сегодня клад Приама выставлен в Пушкинском музее в Москве. Он остается там, несмотря на то, что права на него предъявляют четыре страны: Турция (потому что именно там находится Троя, а Шлиман, по словам турецких властей, вывез сокровища незаконно); Греция (потому что первоначально предметы хранились в доме Шлимана в Афинах); Германия (потому что Шлиман передал сокровища в Берлинский музей, и именно там они находились, пока не исчезли в 1945 году); и Россия (которая заявляет права на них в качестве компенсации за нацистскую агрессию). Так кому же клад принадлежит на самом деле? Этот вопрос до сих пор не решен, и Россия не проявляет признаков готовности передать сокровища кому-либо еще.

Интереснее всего то, что эти предметы сильно напоминают находки, сделанные в других местах, от островов северо-востока Эгейского моря до так называемых «Погребальных ям» в Уре, которые раскопал Леонард Вулли на территории современного Ирака. И хотя золотые серьги, булавки и ожерелья, найденные Шлиманом, не принадлежали Приаму, его жене или дочери, они их можно назвать образцами ювелирных украшений, которые были в моде по всему региону Эгейского моря и Древнему Ближнему Востоку в конце третьего тысячелетия до н. э. Эти предметы могут дать нам подсказки о древних торговых путях и связях между государствами того времени, что делает их куда более интересными для археологов, чем вымышленная связь с Приамом и «Илиадой» Гомера.

* * *Шлиман продолжал работы в Трое в течение 1870-х и 1880-х годов, хотя в это время он также проводил раскопки в Микенах, ища материальные свидетельства существования царя Агамемнона. В качестве помощника в Трое он нанял Вильгельма Дёрпфельда, архитектора с некоторым археологическим опытом, который в конце концов убедил Шлимана, что он ошибался, и что в Гиссарлыке ему следовало сосредоточиться на Трое VI или Трое VII. Шлиман начал разрабатывать планы дополнительных исследований этих более поздних уровней, но в Рождество 1890 года он потерял сознание на улице в Неаполе и умер на следующий день.

Продолжение раскопок легло на плечи Дёрпфельда. Он получил финансовую поддержку от Софии Шлиман, которая хотела, чтобы он продолжил работу ее мужа на этом месте. Дёрпфельд сосредоточился на раскопках тех участков, которые Шлиман оставил нетронутыми, в основном вдоль краев холма. Как оказалось, эти руины были крайне впечатляющими. Он раскопал высокие каменные стены (каждая толщиной в несколько метров), которые могли бы отразить любую атаку, и большие ворота, приглашающие путников внутрь – после того, как их впускали стражники.

Это были развалины Трои VI, которая, по всей видимости, просуществовала почти пятьсот лет, с 1700 года до н. э. до 1250 года до н. э. Дёрпфельд определил многочисленные периоды города, которые обозначил буквами от «a» до «h». Последний период, Троя VIh, содержал признаки почти полного разрушения города. Для Дёрпфельда это стало тем самым доказательством Троянской войны, которое они искали. Он завершил свои раскопки и опубликовал результаты.

* * *Тем временем путешественники, направлявшиеся в другие регионы Турции, особенно в центральную часть страны, начали находить руины другой древней цивилизации. В 1879 году, когда Шлиман еще вел раскопки в Трое, британский ассириолог Арчибальд Сейс выдвинул рискованную гипотезу – что эти руины принадлежат древним хеттам.

Гипотеза была смелой, потому что в Библии хетты казались связанными с регионом Ханаана, судя по упоминаниям Урии Хеттеянина и некоторых других персонажей. Но аргументы Сейса оказались убедительными и в конечном итоге были приняты другими учеными. К 1890 году, году смерти Шлимана, было опубликовано уже второе издание книги Сейса «Хетты: История забытой империи».

В 1906 году начались раскопки того, что оказалось столицей хеттов – Хаттусой, расположенной рядом с современным городом Богазкёй в 200 километрах к востоку от Анкары. Уже через год был обнаружен городской архив: тысячи глиняных табличек, содержащих договоры, учетные документы и королевские письма. Оказалось, что хетты были активны на территории всей Анатолии с примерно 1700 до 1200 года до н. э. Они даже контролировали территорию на севере Сирии, что объясняет, почему позднебиблейские авторы разместили их именно в этом регионе.

Теперь мы знаем о хеттах невероятно много, отчасти – благодаря немецким раскопкам, которые продолжаются в Хаттусе уже более века. Расшифровка хеттских табличек чешским ориенталистом Бедржихом Грозным всего через десятилетие после их первоначального открытия в конечном итоге доказала, что хетты играли важную роль в мире Древнего Ближнего Востока в течение всего второго тысячелетия до н. э., активно торгуя и воюя с другими великими державами, особенно с египтянами и ассирийцами.

Среди табличек есть несколько таких, которые документируют постоянные проблемы хеттов с маленьким вассальным царством Вилуса, расположенным в северо-западной Анатолии. В конечном итоге, примерно в начале XIII века до н. э. (вероятно, около 1280 года до н. э.) хетты подписали договор с царем Вилусы, человеком по имени Алаксанду.

Спустя непродолжительное время после расшифровки этой таблички некоторые ученые начали высказывать предположение, что за этим именем скрывается тот же человек, которого Гомер называет Александром (Парисом) из Илиона и который стал причиной начала Троянской войны из-за романа с Еленой. С лингвистической точки зрения Вилуса близка к греческому названию (W)Илион – исходный звук «W» в греческом языке, известный как дигамма, со временем исчез, и к эпохе Гомера город стал просто Илионом. И, конечно, имя «Алаксанду» звучит очень похоже на «Александр».