Полная версия

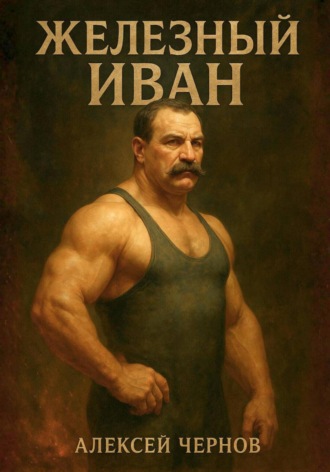

Железный Иван

Алексей Чернов

Железный Иван

Железо можно сломать. Золото – украсть. Единственное, что нельзя отнять у настоящего богатыря, – это его имя, добытое честью, и землю, которую он называет Родиной.

Глава 1. Он был простым батраком

Земля под Полтавской губернией, в селе Красёновка, тяжко стонала лишь дважды в год: весною, когда плуг вспарывал её тёплое нутро, да осенью, когда с неё снимали щедрый, но выстраданный урожай.

Но в тот праздничный летний день, когда воздух плавился от зноя и запаха трав, земля стонала иначе – от яростной, первобытной схватки.

Максим Иванович Поддубный, мужик, в чьих жилах казачья кровь текла гуще древесной смолы, пытался одолеть в борьбе собственного сына. Ивану, его первенцу, шёл семнадцатый год. Сила в нём бродила, как молодое, терпкое вино в дубовой бочке, грозя сорвать все обручи. Она уже не просилась наружу – она рвалась, требуя выхода.

– Ну, что, сынку, сдаёшься? – прохрипел отец. В его голосе смешались и отцовская любовь, и азартный вызов, и гордость за то, какого богатыря он вырастил.

Но Иван молчал, стиснув зубы. С двенадцати лет он гнул спину на чужих людей, батрача от зари до зари. Он познал и липкий, сосущий голод, и пронизывающий до костей холод осенних ночей в степи.

Он слишком хорошо знал настоящую цену силе. Сила – это не забава на празднике. Сила – это лишний мешок зерна, который ты в силах взвалить на плечи, чтобы семья не голодала. Сила – это уважение в глазах односельчан, которые знают, что на тебя можно положиться. Сила – это его единственное, незыблемое богатство, данное ему этой самой землёй.

Он упёрся босыми ногами в податливый чернозём, почувствовав его живую мощь. Секунда, ещё секунда… И вот, изловчившись, он рванул отца на себя, закрутил в неумолимой медвежьей хватке и с глухим стуком бросил через бедро. Приём вышел чистым, отточенным сотнями таких же схваток с ровесниками.

Максим Иванович грузно рухнул на спину. Толпа мужиков, обступившая их, разом ахнула. Отец лежал, тяжело дыша, и смотрел в синее, бездонное, словно Божье око, небо. А потом рассмеялся – гулко, раскатисто, от души. Так, что с соседней вишни градом посыпались переспелые, тёмные ягоды.

Он поднялся, кряхтя, отряхнул с вышитой рубахи налипшую траву и сгрёб сына в охапку. Объятия были такими крепкими, что у Ивана затрещали рёбра, но в этих тисках не было боли – лишь высшее отцовское признание.

– Добре, сынку. Добре… Перерос отца.

***

В тот вечер Иван чувствовал себя царём. Не меньше. Он одолел того, кого искренне считал самым сильным человеком на всём белом свете. Но его триумфальное царствование оборвалось так же внезапно, как летняя гроза. Ровно в тот миг, как он увидел Алёнку, дочку старосты.

Она стояла у плетня, в простом сарафане, но для Ивана она была краше любой барышни. И её застенчивая, лукавая улыбка оказалась для него дороже всех побед на свете. Сердце в груди забилось часто-часто, как пойманная птица. И он понял: теперь его сила нужна не только для работы. Она нужна, чтобы завоевать эту улыбку.

***

Когда село окутали синие сумерки и затихли последние звуки дня, Иван, набравшись невиданной смелости, решился. Он не стал ходить вокруг да около, посылать сватов. Пошёл сам. Напрямик. К дому старосты. Свататься.

Староста, самый богатый и влиятельный мужик в Красёновке, встретил его на крыльце. Оглядел с ног до головы – медленно, оценивающе, будто коня на ярмарке. И криво усмехнулся, скривив тонкие губы.

– Ты, никак, Ванька? Поддубного сын? И чего тебе на ночь глядя?

– Свататься пришёл, – тихо, но твёрдо ответил Иван, чувствуя, как горит лицо. – К Алёне вашей.

– Свататься? – староста фыркнул. – А что у тебя есть, жених? Земля? Скотина? Деньги?

Иван выпрямился.

– Сила у меня есть, дядьку. Руки работящие. С голоду не помрём, обещаю.

Староста запрокинул голову и расхохотался. Зло, унизительно, так, что у Ивана всё внутри похолодело.

– Сила? Силой сейчас сыт не будешь, голодранец! Сила твоя – грош цена без земли да капитала. Иди, парень. Иди батрачь дальше, раз спина крепкая. А дочка моя тебе не ровня. Забудь.

Слова эти ударили Ивана похлеще отцовского кулака. Он стоял, как оплёванный, оглушённый. И сквозь пелену унижения услышал за закрытой дверью тихий, задавленный плач Алёнки. Значит, слышала. Всё слышала.

Он молча развернулся и пошёл прочь, не разбирая дороги. Унижение жгло его изнутри, выжигая юношескую обиду и превращая её в холодную, твёрдую как сталь, решимость.

Всю ночь он не сомкнул глаз. Сидел на завалинке у своей хаты, глядя в бархатную темень, усыпанную мириадами колких звёзд. «Грош цена… Голодранец…». Он сжимал кулаки так, что белели костяшки.

В памяти всплывали картины: вот он один, шутя, пригибает к земле упрямую корову, ухватив за рога; вот тащит на себе дубовое бревно, что трое мужиков сдвинуть не могли. И всё это – ничто? Пыль под ногами сытого богатея?

Нет, – прошептал он в ночную тишь, и этот шёпот был клятвой. – ТАК НЕ БУДЕТ.

Он вспомнил рассказы заезжих чумаков о далёком Крыме, о больших портовых городах, где кипит совсем другая жизнь. Севастополь, Феодосия… Там, говорили они, хорошая работа ценится, а уж за силу и удаль платят настоящие, звонкие деньги.

Эти названия звучали, как обещание. Обещание мира, где его не посмеют назвать голодранцем. Обещание пути, пройдя который, он вернётся и бросит к ногам старосты не просто мешок с деньгами, а собственное, весомое имя.

***

Рано утром, когда мать, Анна Даниловна, только-только затопила печь и по хате поплыл сонный дух дыма, он вошёл. Подошёл прямо к отцу.

– Отпустите, батько. Поеду на заработки. В Крым.

Максим Иванович поднял на него долгий, тяжёлый, всё понимающий взгляд. Он видел перед собой уже не мальчишку, а мужчину, принявшего решение. Не стал ни отговаривать, ни расспрашивать. Лишь молча, весомо кивнул.

– Дорога дальняя. Судьба – она как степь. Где найдёшь, где потеряешь – неведомо. Помни одно, сынку: фамилию нашу не срами. И чести своей казацкой не продавай. Ни за какие деньги.

Мать, Анна Даниловна, молча вытирая слёзы краешком платка, сунула ему в дорожный узел краюху хлеба, пару печёных картофелин и щепоть соли. Он поклонился родителям в пояс. Низко. С благодарностью за жизнь и с прощанием. А потом вышел за ворота и, не оглядываясь, зашагал по пыльной, серой ленте дороги, уходящей за горизонт.

Он уходил не от нищеты – от неё не уйдёшь. Он уходил за своим именем.

Иван ещё не знал, что эта дорога приведёт его на залитые светом арены Парижа и Нью-Йорка. Не ведал, что его имя будут скандировать на десятках языков, и что оно станет живым символом несокрушимой русской силы.

Пока он был просто Иваном, сыном Максима Поддубного. Уязвлённым, упрямым, но несгибаемым юношей, который дал себе слово вернуться победителем.

И это слово он сдержит.

Глава 2. Проиграл первый бой и обрел судьбу

Крым встретил Ивана не ласковым солнцем и стройными кипарисами, а хриплым рёвом портовой толпы, едким запахом гниющей рыбы и каторжным, выматывающим трудом.

Севастополь, а затем Феодосия – для таких, как он, это были не курорты с бархатным морем, а огромные каменные пасти, вечно голодные до чужой силы и пота.

Здесь, в этом аду из криков, лязга цепей и солёного ветра, он стал грузчиком. Его чудовищная мощь, что в селе Красёновка была лишь поводом для гордости, превратилась в единственный хлеб – и в тяжкое проклятие.

День за днём он таскал по скрипучим трапам тяжеленные мешки с пшеницей, трудясь по четырнадцать часов кряду. Там, где другие валились с ног, он не знал усталости, словно само море питало его упрямую выносливость.

Прожжённые, жилистые портовые мужики сперва косились с недоверием, затем с уважением, а под конец – с неприкрытой опаской. Он работал молча, лишь тяжело выдыхая, а в его взгляде застыло то же непреклонное выражение, с каким он когда-то смотрел на отца в их последней схватке.

Вечерами, когда гомон порта затихал, он падал на свой топчан в душной, пропахшей сыростью казарме и проваливался в чёрный, без сновидений, сон. Алёнка с её лукавой улыбкой, отец с тяжёлым взглядом, родное село с его пыльными дорогами – всё это осталось где-то за горизонтом, в другой, почти призрачной жизни.

***

Но судьба, как и море, переменчива. Случайность, которая для великих людей всегда оборачивается закономерностью, изменила его путь. Хозяева разгрузочной фирмы «Ливас», приметив нечеловеческую выносливость молодого работника, перевели его из простых таскальщиков в приказчики.

Труд стал чище, не таким изнуряющим, а главное – появились свободные вечера, когда можно было перевести дух.

И в один из таких вечеров он повстречал двух студентов-мореходов – Антона Преображенского и Василия Васильева. Это были люди из иного мира, далёкого от портовой грязи и крестьянской нужды.

Они рассуждали о книгах, о неведомых странах, о странных, почти волшебных понятиях вроде гимнастики и атлетизма. На него они смотрели не как на диковинного силача, а как на необработанный алмаз, ждущий огранки.

– Иван, твоя сила – это дар Божий, – говорил Антон, высокий и худощавый, с горящими от воодушевления глазами. – Но она дикая, необузданная, как у степного зверя. Её нужно тренировать, направлять, понимаешь? Без техники это просто грубая мощь, не более.

Иван слушал, хмурился, не всё улавливая. Зачем нужна какая-то техника, если он и без того может поднять то, что другим не сдвинуть? Но студенты не отступали.

Однажды они притащили в его тесную каморку две пудовые гири и самодельную штангу из обрезков железа. Показали упражнения, заставляли бегать по утрам вдоль пустынного берега.

Сначала он ворчал, отмахивался. «Баловство это всё барское», – думал про себя. Но слова Антона цепляли, как заноза. «Сила без техники…» Он вспоминал ярмарочные схватки, где мужички, куда слабее его, хитростью и уловками валили на землю здоровенных увальней. И что-то в нём дрогнуло.

Он начал тренироваться. Тайно, по ночам, когда казарма засыпала. Поднимал гири, пока руки не начинали гудеть, словно колокола. Бегал вдоль моря, и солёный ветер выдувал из лёгких портовую пыль, а из головы – тягучую горечь былых унижений.

Впервые он ощутил, как тело отзывается на нагрузку не изнеможением, а ростом, как мышцы наливаются упругой, послушной мощью. Сила переставала быть просто даром природы – она становилась его творением, его трудом.

А потом в Феодосию приехал цирк. Труппа Ивана Бескаравайного.

Для пыльного, изнывающего от зноя портового городишки это было сродни явлению чуда. Яркие афиши, пёстрая толпа артистов, духовой оркестр, гремящий на улицах, – всё это казалось сном наяву.

Иван, поддавшись уговорам Антона и Василия, отправился на первое же представление.

Он сидел на дешёвой галёрке, широко раскрыв глаза. Человек, видевший в жизни лишь поле, хату да грязный порт, вдруг попал в мир блеска, риска и оглушительных аплодисментов.

Воздушные гимнастки, парящие под куполом, казались неземными созданиями. Но когда на арену, посыпанную жёлтыми опилками, вышли борцы, его сердце замерло.

Это были могучие, уверенные люди в блестящих трико. Они двигались неторопливо, с царственным достоинством, словно владыки этого маленького мира. Боги арены. И вот конферансье, размахивая тростью, зычно объявил:

– А ныне, почтеннейшая публика! Наши несравненные атлеты приглашают любого смельчака из зала помериться с ними силой в честной борьбе на кушаках! Победителя ждёт слава и звонкий денежный приз!

Антон, сидящий рядом, толкнул его в бок. – Вань, иди же! Это твой час!

– Да ну… – пробормотал тот, чувствуя, как жар заливает щёки. – Они ж мастера, а я кто…

– А ты кто? – горячо зашептал Антон. – Ты Поддубный! Покажи, чего стоит настоящая сила, а не цирковые фокусы!

Толпа на галёрке, узнав портового силача, загудела, подначивая. И он, поддавшись этому гулу, внезапно проснувшейся гордости и напору друзей, поднялся.

Шёл к арене, и каждый шаг отдавался гулким стуком в груди. Сотни любопытных, насмешливых взглядов жгли спину. «Портовый грузчик… Деревенщина…» Он вышел на свет, неловко поклонился.

Его противником стал атлет по имени Пётр Янковский, опытный и техничный. Бой начался. Иван ринулся вперёд, как разъярённый бык, вкладывая в каждый захват всю свою мощь и ярость.

Он хотел смять, сломить этого нарядного циркача. Но Янковский был ловок, словно уж. Он ускользал от прямых захватов, сбивал с равновесия хитрыми подсечками, играл на его неуклюжести.

Иван злился. Он чувствовал, что сильнее – НАМНОГО сильнее, – но эта сила вязла, как в болоте, в технике и опыте противника. Он пыхтел, потел, а Янковский кружил вокруг, лёгкий и уверенный.

Публика, сперва подбадривавшая своего земляка, начала посмеиваться. Этот смех хлестал по лицу больнее плети. В какой-то миг, изловчившись, он всё же поймал борца в медвежий захват, но время поединка истекло. Ничья.

Но для него это было поражением. Полным, унизительным провалом. Он стоял посреди арены, растерянный, с горящими от стыда ушами. Сильнейший парень на всю округу не смог одолеть циркового артиста.

Это поражение стало важнейшим уроком в его жизни. В ту ночь он не спал. Сидел на берегу моря, глядя на чёрную, неспокойную воду. Унижение, что он испытал, жгло горше, чем слова старосты в родном селе.

Тогда его растоптали за бедность. Сегодня – за невежество. И он понял, что пытался втолковать Антон: сила – ничто, если не умеешь ею управлять. Это целая наука, которую ему предстояло постичь.

Он не знал, что за его неуклюжей, но яростной борьбой с арены следили не только друзья.

Владелец другой цирковой труппы, итальянец Энрико Труцци, разглядел в этом парне нечто большее, чем грубую мощь. Он увидел необузданный талант и железный характер, который мог бы засиять на арене ярче любого трико.

Наутро, когда Иван, мрачный и злой на весь свет, плёлся на работу в порт, его остановил элегантно одетый господин с тонкими усиками.

– Молодой человек, – произнёс он с лёгким, чужеземным акцентом. – Меня зовут Энрико Труцци. Я видел ваш вчерашний бой. У вас есть сила. Огромная сила. Но нет школы. Я могу дать вам эту школу. А ещё – славу и деньги. Забудьте про ваш порт. Ваше место – на арене. Пойдёте ко мне работать?

Иван смотрел на него, потом на свои мозолистые ладони, потом на ненавистный порт, где каждый день выматывал душу. И в груди что-то перевернулось. Судьба давала ему второй шанс. И он знал: третьего может не быть.

Глава 3. Он носил её на руках как куклу, а в один момент всё рухнуло

Киевский цирк братьев Никитиных гудел, словно растревоженный улей, живя своей лихорадочной, скрытой от глаз публики жизнью.

Здесь запах конского пота смешивался с приторным ароматом дешёвых духов, а блеск мишуры и ярких костюмов прикрывал изнурительный, почти каторжный труд.

В этом мире Иван Поддубный, ещё недавно портовый грузчик, постигал новую науку – науку славы. Его имя уже полыхало на афишах крупными буквами, а толпа валила «на Поддубного», чтобы увидеть, как этот молчаливый великан с печальным взглядом играючи ломает хвалёных атлетов.

Он давно перестал быть тем неуклюжим парнем из Феодосии, что впервые ступил на арену. Годы в труппе Энрико Труцци, а затем у Никитиных отточили его мастерство до остроты клинка.

Он научился не просто бороться, а показывать борьбу, превращая каждый поединок в зрелище. Высокий, с могучей фигурой и мужественными чертами лица, он стал любимцем публики, но главным его оружием оставалась первобытная, сокрушительная сила, которой не могли противостоять даже самые опытные соперники.

Его коронный номер заставлял зал замирать от восторга. Под рёв толпы Иван выходил на арену с телеграфным столбом на плечах, а десять, а то и двенадцать смельчаков из зала повисали на нём, словно гроздья винограда.

Он не просто стоял под этой чудовищной тяжестью – медленно, тяжело ступая, шёл по кругу, демонстрируя нечеловеческую выносливость.

Порой столб с треском ломался прямо на его могучих плечах, и тогда цирк взрывался аплодисментами, а публика кричала от изумления.

Иван был царём этой маленькой, пропахшей опилками вселенной. Но каждую ночь, оставаясь наедине с собой в тесной каморке, он ощущал ту же звенящую пустоту, что терзала его ещё в первую ночь после ухода из родного села. Слава грела тело, но не могла исцелить старые, кровоточащие раны души.

***

Всё изменилось в тот день, когда в труппу прибыла новая артистка. Воздушная гимнастка, выступавшая под звучным псевдонимом Мадемуазель Ними. Настоящее её имя было Мария Дозмарова.

Впервые он увидел её на репетиции. Под самый купол, где меркли огни и растворялись очертания, взлетела тоненькая, почти невесомая фигурка в простом репетиционном трико.

Она парила там, в вышине, лёгкая, как пёрышко, свободная, как птица, а он, огромный и тяжёлый, стоял внизу, прикованный к арене своей массой, и не мог отвести глаз.

Человек, привыкший всё мерить силой и весом, впервые увидел красоту в хрупкости, мощь – в этой кажущейся невесомости.

Она спустилась на землю, и он разглядел её ближе. Юная, с огромными, чуть испуганными глазами и доверчивой, почти детской улыбкой.

Полная его противоположность – хрупкая, словно фарфоровая статуэтка, против его грубой, высеченной из камня мощи.

Знакомство вышло неловким, почти комичным. Привыкший к грубоватым цирковым девицам, он не знал, как говорить с этим неземным созданием. Протянул свою огромную, похожую на лопату ладонь и пробасил: – Иван. Поддубный.

Она, ничуть не смутившись, вложила в его руку свою крохотную ладошку и мягко улыбнулась. – Мария. А почему у вас такие грустные глаза, Иван? Вы ведь чемпион.

Никто и никогда не спрашивал его о глазах. Все любопытствовали о бицепсах, о том, сколько пудов он может поднять, как одолеть непобедимого соперника.

А она спросила о глазах. И этот простой, почти наивный вопрос пробил броню, что он возвёл вокруг сердца ещё в Красёновке, после тех давних унижений.

***

Их роман был странным, но удивительно трогательным. Великан следовал за ней, словно тень, оберегая от всего мира. Он носил её на плече по закулисью, а она смеялась, болтая ногами где-то на уровне его головы. Он звал её пташкой, она его – мой добрый медведь.

В редкие тихие минуты он рассказывал о родном селе, о суровом отце, о мечте стать хозяином на своей земле. А она делилась воспоминаниями о детстве в бродячем цирке, о тайном желании иметь маленький домик с геранью на окнах, где не нужно каждый день рисковать жизнью под куполом.

– Ваня, мне порой так страшно там, наверху, – призналась она однажды, когда они сидели на задворках цирка, на связке старого реквизита, под звёздным небом. – Кажется, отпущу руки – и всё. А ты… ты такой надёжный. Как сама земля.

Он взял её руку, осторожно, словно боясь сломать, и поцеловал тонкие пальцы.

– Пока я здесь, пташка, ты не упадёшь. Я поймаю.

Они собирались повенчаться. Иван вновь задумался об уходе из цирка – теперь уже всерьёз. Купить усадьбу, о которой грезил с юности, зажить простой, честной жизнью.

Впервые за долгие годы он поверил в счастье, в то, что его сила способна не только ломать, но и защищать хрупкий мир, который они строили вдвоём.

Но судьба, как и цирковой канат, порой обрывается в самый неподходящий момент. Тот день в Тифлисе, куда труппа приехала на гастроли, с самого утра был недобрым.

Накануне случилась беда: лев загрыз их друга, укротителя Турнье. Атмосфера в цирке стала гнетущей, все ходили подавленные, словно тень смерти витала над шатром. Иван умолял Марию не выступать.

– Машенька, не надо сегодня, – хмуро говорил он, сжимая её руки. – Сердце у меня не на месте. Давай скажем, что ты приболела.

Она лишь грустно улыбнулась, коснувшись его щеки.

– Ваня, представление должно продолжаться. Таков закон цирка. Не бойся, мой медведь, всё будет хорошо.

Перед выходом она поцеловала его и шепнула:

– Я буду летать для тебя.

Он стоял за кулисами, у самого выхода на арену, и смотрел наверх. Оркестр играл вальс, а Мария взлетела под купол, лёгкая и грациозная. Вот она исполняет коронный трюк – вращение на одной руке. Зал ахнул от восторга. Она улыбнулась и помахала ему, а он видел эту улыбку даже сквозь дымку света. И в этот миг что-то пошло не так. То ли мокрая от пота рука соскользнула, то ли ослабло крепление…

Он не услышал крика. Увидел, как её тело, на мгновение застыв в воздухе, вдруг сорвалось вниз. Время для него остановилось.

Мир сжался до одной точки – до её падающей фигурки, до развевающегося лёгкого платья, до искажённого ужасом лица.

Оглушающая тишина. А затем – страшный, глухой удар и панический визг толпы.

Он выбежал на арену первым, расталкивая всех на пути. Подхватил её на руки, словно пёрышко. Она была ещё жива. Открыла глаза, посмотрела на него и попыталась улыбнуться.

– Ваня… я… – и всё.

Иван стоял на коленях посреди арены, в луче одинокого прожектора, держа на руках её безжизненное тело. Мир вокруг исчез. Он не видел ничего, не слышал воплей публики, не чувствовал слёз, текущих по щекам. Он смотрел на её лицо и не мог поверить, что эта хрупкая, сломанная кукла ещё минуту назад была его живой, смеющейся Машей.

А затем он выл. Не кричал, а именно выл – долгим, протяжным, звериным воем, от которого у людей стыла кровь в жилах.

***

После похорон он заперся в номере гостиницы и не выходил несколько дней. Лежал на кровати, глядя в потолок, не ел, не пил, не говорил.

В его огромном теле что-то сломалось – не кость, не мышца, а что-то глубже, в самой сердцевине души. Его сила, которой он так гордился, оказалась бесполезной. Он не смог её защитить. Не поймал.

Мир цирка, что стал ему домом, превратился в ад. Каждый скрип каната, каждый хлопок аплодисментов отдавался в груди невыносимой болью. Он решил – хватит.

Бросит арену, вернётся в Красёновку, зароется в землю, станет снова простым мужиком. Забудется, как страшный сон.

Он уже собрал нехитрый узелок, когда в дверь постучал директор цирка.

– Иван, тебе письмо. Важное. Из самого Петербурга.

Молча взяв конверт с гербовой печатью, он развернул плотную бумагу. В письме значилось, что Санкт-Петербургское атлетическое общество, по распоряжению его председателя графа Рибопьера, имеет честь пригласить его, Ивана Максимовича Поддубного, представлять Российскую Империю на грядущем чемпионате мира по французской борьбе в Париже.

Париж… Чемпионат мира… Честь России… Эти слова прозвучали, словно из другой, чужой жизни. Он долго смотрел на строчки, сжимая лист в мозолистых пальцах.

Боль никуда не ушла, она жгла, как раскалённое железо. Но под ней, в самой глубине выжженной души, шевельнулось нечто иное. Не надежда. Не жажда славы. А холодная, тупая ярость. Ярость на судьбу, на весь мир, отнявший у него любовь.

Он не мог вернуть Марию. Но мог заставить этот мир содрогнуться от его силы. Мог направить всю свою боль, всю тоску в одно русло – в борьбу.

Пусть увидят. ПУСТЬ ВСЕ УВИДЯТ, что бывает, когда у русского медведя отнимают самое дорогое.

– Я поеду, – хрипло бросил он директору, и в его глазах, впервые за многие дни, блеснул огонь.

Но это был уже не огонь чемпиона. Это был огонь зверя, идущего на свою главную, беспощадную битву.

Глава 4. Поддубный против скользкого француза

Париж обрушился на Ивана Поддубного с оглушающей силой. Город ревел клаксонами первых автомобилей, звенел колоколами конки, гудел тысячами незнакомых голосов, пропитанных чужим, непонятным ритмом жизни.

Душный запах духов, свежесваренного кофе и раскалённого асфальта смешивался с сыростью каменных улиц, создавая ощущение, будто сам воздух здесь давит на грудь.

Этот гигант, привыкший к бескрайним просторам русских равнин и размеренному шуму портовых городов, вдруг оказался в суетливом, тесном муравейнике.

Здешние улицы, словно колодцы, сдавливали со всех сторон, а дома, будто каменные утёсы, подпирали низкое, серое небо, такое далёкое от родного, бескрайнего горизонта Красёновки.

Великана поселили в скромной гостинице на узкой улочке, где из окна открывался вид на бесконечные черепичные крыши, уходящие за горизонт. Этот чужой, бурлящий мир вызывал в нём два противоположных чувства, что разрывали душу на части.

С одной стороны, восторг – перед невиданной мощью и размахом столицы, перед её кипящей энергией, от которой кровь быстрее бежала по жилам. С другой – острая, сосущая тоска по дому, по простой, понятной жизни, оставленной за тысячи вёрст.

Боль от потери Марии не исчезла, лишь затаилась, приглушённая новизной впечатлений, но каждый вечер, в тишине номера, она возвращалась с новой, почти звериной силой, выворачивая сердце наизнанку.