Полная версия

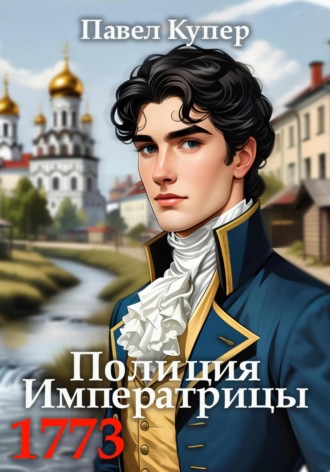

Полиция Императрицы 1773

Павел Купер

Полиция Императрицы 1773

Глава 1. Прощание с детством

Отец мой, Георгий Аристархович Муромский, будучи офицером гвардии, участвовал в европейских походах при императрице Елизавете Петровне, и погиб в битве с пруссаками в тысяча семьсот пятьдесят восьмом году, через пару лет после моего рождения.

Вскоре на престол взошел Пётр III, который прекратил всякие военные действия против Пруссии. Уже в отрочестве, я сам лицезрел, как многие старые солдаты вспоминали то решение императора не иначе как плевок на память о павших, а большинство известных мне дворян называли заключенный тогда мир «бесславным окончанием славной войны»1.

Доставшееся от отца матушке и мне владение, не набирало и сотни душ, являясь не садом Эдема, а местом, где семена любой надежды не могли пробиться через серую русскую безысходность.

Эта наша усадьба, как и множество провинциальных имений, была сотворена руками доморощенных умельцев: одноэтажный барский дом казался лишённым изысков и сложных форм, даже его деревянные стены не прятали свою сущность за штукатуркой, а четыре колонны из вертикальных брёвен, показывали что угодно, в том числе и сучки, но не полную симметрию и порядок2.

Внутри царила атмосфера, знакомая каждому, кто бывал в усадьбах Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской и иже с ними губерниях3…

У комнаты на входе, с парадного крыльца, приютилась дверь в холодное ретирадное4 место, бывало что его сильнейшие ароматы встречали и наших немногочисленных гостей.

За этой незатейливой передней простирался длинный зал, занимавший чуть ли не половину главного дома, благодаря большим окнам, летом я исходил в нём потом, а зимой дрожал от стужи…

На глухой стене зала, по противоположным углам разбежались две двери: первая, низкая, заставляла пригибаться в поклоне любого взрослого, она вела в тёмный коридор, где приютились девичьи комнаты5 с чёрным ходом.

Вторая дверь, была куда выше, она отделяла от гостиного зала кабинет, переходящий в хозяйские опочивальни, которые захватили противоположный угол дома.

Из окон всех комнат открывался вид на старый фруктовый сад. Особенно выделялись на переднем фасаде три огромных окна, принадлежащих гостиной-залу, причем центральное окно летом служило стеклянной дверью, ведущей на улицу. Небольшие окна освещали спальни – мою и матери, комнатки немногочисленной прислуги. В проходной комнате, которую мы называли кабинетом, фасадная стена и вовсе была глухой.

Тусклые зеркала неярко мерцали в тесных нишах между окнами, а под ними располагались массивные тумбочки. В зале возвышался диван с высокой деревянной спинкой, в моих детских воспоминаниях он походил на трон монарха. Перед ним стоял изысканный овальный стол из красной древесины, по бокам от которого застыли два ряда угловатых и разнородных кресел…

Хорошая мягкая мебель тогда была лишь мечтой, но в кабинете имелась старая полумягкая6 софа, а в углу его стояла этажерка, хранящая наши немногочисленные сокровища: хрупкие бокалы, фарфоровые куколки и прочие милые безделушки. Стены же, слуги выкрасили просто – измазали жёлтой охрой7, так моя маменька хотела усилить свои воспоминания о редких, по её мнению, солнечных днях…

Из нашего дома открывался вид на мою основную вотчину8 – небольшую деревеньку, избы которой были рассыпаны по склону, над небольшой рекой, без какого-либо плана, являя взгляду лишь убогость и серебристо-серый отсвет срубных стен. Вокруг крестьянских жилищ главенствовал унылый пейзаж без садов и палисадов, с вырубленными деревьями.

Каждый двор был сердцем крестьянской жизни, обязательно с расположенной рядом клетью9, где хранилось зерно и прочее добро…

Зимой же, задолго до лютой стужи, жизнь крестьян перетекала из избы в зимник10 – низенький сруб-землянку, где крестьянская семья пережидала отрицательные температуры, чем-то напоминая медведя в спячке…

– Саша, – однажды проговорила мне мать, когда я играл с деревянной лошадкой, вырезанной деревенскими мужиками, – одна надежда у нас в жизни осталась, на твою будущую службу…

К счастью, она тогда преувеличила, ведь бремя заботы о нас милосердно взвалил на свои плечи старший брат отца.

Мой дядя, Андрей Аристархович Муромский, был близок к графу, фельдмаршалу Христофору Антоновичу Миниху11, когда государь Пётр Фёдорович вернул того из многолетней ссылки.

Даже после воцарения Екатерины II дядя продолжал следовать за своим стареющим благодетелем и помогал ему начальствовать над Ревельским, Кронштадтским и Балтийским портами, Ладожским и Кронштадтским каналами. Пускай многие «мудрецы», по началу, и советовали ему, сразу по воцарению императрицы, переметнуться из разбитого стана Петра III.

Когда фельдмаршал умер, от преклонных лет, Андрей Аристархович оставил службу государыне и удалился в своё подмосковное поместье. Там он притянул к себе дальних родственников, случайных знакомцев и бесчисленных прилипал. И я с матушкой, не избежали сей участи.

У матери я был единственным ребенком. Зато кузенов и кузин у меня народилось – не счесть! Мы росли, словно дикая поросль в подмосковном усадебном парке, скорее даже в лесу, единой, зачастую шумной и неугомонной ватагой, к которой, в тёплую пору, присоединялись гостившие у нас дети многих уважаемых соседей.

Тут необходимо добавить, что едва я появился на свет, меня записали в Преображенский полк солдатом, в надежде что к четырнадцати годам выслуга вознесёт меня в офицеры, благо что, тряхнув семейными связями, удалось устроить мой «отпуск до окончания наук»12.

Обучение началось приблизительно в пять лет, и первыми учителями для меня оказались колоритный местный священник с толстым пузом и свитой из сутулых дьячков, а также несколько грамотных крепостных.

К седьмому дню рождения мне сменили наставников: появились заморские учителя и строгие гувернёры: пара французов, педантичный немец и даже мелькал англичанин. Всех их я делил с сыновьями и дочерями дяди. Я грыз гранит французского языка и латыни, приправляя их бесполезным английским и грубым немецким. В мои занятия впихнули географию, арифметику, русскую речь и кучу всякого…

Богатый родственник не жалел средств на обучение единственного племянника, но моё сердце принадлежало совсем другим урокам, отставной инвалид13, Прохор, научил меня метко стрелять, посадил на коня, показал как охотиться, обучил драться и хорошо плавать. Он был денщиком ещё у моего отца, и судя по его же россказням прошел не одну кровавую битву…

В тот судьбоносный день 1772 года, когда ранняя весна уже вступила в права, а солнце лишь начинало клониться к закату. Большая часть моей многочисленной родни собралась в главном доме дядиного поместья, что величаво возвышался над округой. По случаю некоего фамильного торжества, давался семейный бал14, приглашались друзья и соседи.

Мой ближайший товарищ по играм и кузен, Алексей, парень с горячей кровью, «посмел вольность на балу». Закружил в танце юную девицу, которую его отец, мой вышеупомянутый благодетель, сватал в жёны к его старшему брату. И не просто закружил, а так, что слухи и сплетни тотчас волнами поползли.

Неудивительно, что до дядюшки, Андрея Аристарховича, донеслись эти пересуды быстро, тем же вечером, да ещё в самом искаженном виде. А он, человек старой закалки, почитавший свои решения и собственную гордость выше жизни, счёл себя оскорбленным, а поведение сына неприемлемым.

В кабинете, обитом тёмным дубом, царила мёртвая тишина. Дядя, как языческий истукан, восседал в кресле. Лицо его дородное, обычно благодушное, теперь исказилось от эмоционального раздражения.

Я стоял рядом с Алексеем, так как стал свидетелем произошедшего и хотел поддержать близкого для меня друга перед дядей. Я не сразу заметил, что в глазах кузена сверкал опасный огонек самоубийственной непокорности.

– Что скажешь в оправдание дерзости своей? – Пророкотал Андрей Аристархович голосом, от которого, как мне показалось, задрожали стёкла в окнах. – Опозорил меня перед всей округой! Как ты смел, щенок, касаться девицы, да ещё так… которая твоему брату уготована?

Я пытался вспомнить хоть что-то скандальное или неприличное в их танце, и ничего не нашел в памяти, когда Алексей, гордо вскинув голову, жёстким голосом и с вызовом ответил:

– Я не желал оскорбить вас, батюшка. Но разве любовь можно стеснять рамками? Разве сердце имеет право выбора, кому принадлежать?..

Мне показалось что мой друг испугался собственных слов, замялся, наступила неловкая пауза.

– Позвольте мне вступиться за Алексея, – неожиданно услышал я свой слабый голос, – Андрей Аристархович, вы всегда учили нас взвешивать каждое слово и каждый поступок. Разве стоит из-за мимолетной шалости, юношеской горячности, раздувать вражду? Алексей молод, полон жизни, и в его сердце бьется искра страсти. Разве это преступление – любить танец? Любить…

– Однако. Научили учителя вас болтать, мальчишки. Любовь! Вы о любви толкуете? – Дядя расхохотался, но смех его показался мне ледяным и злым. – Любовь по собственному выбору – роскошь, доступная лишь зрелым мужам, с положением и достатком. А вы кто? Голь перекатная, живущая на мои милости! Я вас кормлю, одеваю, учу, а вы мне платите чёрной неблагодарностью непослушания!

– Отец! Я не просил твоей милости, – с вызовом бросил Алексей. – Я готов служить, работать, день и ночь трудиться. Хочу быть полезным, а не жить на твоём содержании, словно кобель на псарне.

– Полезным, говоришь? Что ж, я помогу вам обоим пользу для Отечества принести. Пойдёте служить царю, вернее императрице, а значится и Родине, там научитесь цену крова, крови и хлеба знать.

– Служба в войсках? Это ваша последняя воля, отец? – Алексей побледнел, но лицо его не дрогнуло ни единым мускулом.

– За дерзость и непослушание ты поплатишься службой вдали от дома, от родных и близких. Там ты познаешь истинную цену свободе! И помни, береги честь – это завет для тебя! А теперь проваливай с глаз долой, и не смей мне больше перечить!

Алексей, словно оплеванный, покинул кабинет, за ним хвостом последовал и я. В душе кузена бушевала буря, во взгляде горел огонь из надежды, злости и непокорности.

Я же почувствовал странное спокойствие, даже умиротворение…

Мы уже спускались по лестнице особняка, когда одна из ступенек скрипнула под моей ногой, а двоюродный брат пронзил затянувшуюся тишину двумя вопросами:

– Преображенский полк как наказание? Ведь мы туда приписаны… Неужели отец грезит о том, что горнило сражений выкует из нас достойных мужей, преподав суровые уроки?

– Вместо вихря балов и шепота флирта, нам выпали плац и муштра. – Парировал я, кривя губы усмешкой.

– Сейчас не времена правления свергнутой Обезьянки Фридриха15. – Заговорщицки прошептал Алексей, а потом громко добавил. – Правит Екатерина. Её, не просто так, гвардия Великой зовёт…

– Так это её официальный титул, кажется с шестьдесят седьмого года. Мы же учили…

– Ведомо мне, помню про титулы, которые в России как побрякушки, ими увешаны многие, но лишь избранных титулуют от самого сердца.

– Вернемся к более интересной теме. – Бескомпромиссно заявил я. Обсуждать правителей мне не хотелось. – Я общался недавно с заезжими инвалидами, друзьями по оружию моего дядьки16, даже солдатам в гвардии сейчас полегчало, русские порядки давно в войска вернули.

Кузен остановился, сойдя с последней ступеньки на пол первого этажа, и с его вечным доморощенным нигилизмом, глядя мне в глаза, сказал:

– Старик мой, видать промахнулся с наказанием, перепутал времена, сейчас служить – не на каторгу идти17.

– Даже и не знаю, он не так прост. Служба в столице никогда не была, да и не будет наказанием. Думаю, он это понимает…

Наша беседа тянулась ещё долго, но в лабиринтах моей памяти не осталось даже эха тех речей, хотя в тот момент каждое наше слово о будущем казалось важным, и звучало для меня как откровение, полное предзнаменований и смыслов.

Спустя пару недель я уже ехал по Государевой Дороге в сторону Санкт-Петербурга, для этой поездки дядя предоставил мне очень приличный дормез18. Который отличался от телег и кибиток19, встреченных нами на дороге, как лебедь от уток. Он даже оказался лучше, чем большинство проезжавших рядом карет.

Я с комфортом ехал в столицу, но своего собственного сына Андрей Аристархович отправил далеко от меня, служить в далёкую глушь, видимо его проступок расстроил старика куда сильнее, чем мы ожидали.

Ямщик аккуратно управлял четверкой лошадей, проявляя больше внимания к моему удобству, нежели к скорости нашего передвижения. Словно опытный лоцман, ведущий корабль сквозь бурные воды, он твёрдо держал вожжи, избегая выбоин и неровностей на пути, в том путешествии до меня дошла лишь слабая тень большинства обычных дорожных невзгод.

Дормез, словно материнская колыбель, нежно баюкал меня в своих объятиях, усыпляя монотонной песней колёс и мерным топотом копыт.

Веки мои опустились, реальность растворилась в дымке сна, уступая место причудливым образам, рожденным усталым разумом.

Сознание моё парило в невесомости, словно осенний лист, подхваченный порывом ветра, – то взмывая ввысь к ослепительным вершинам грёз, то камнем падая в пропасть полузабытья. Но вот, наступила полная тишина. Беспокойная дремота растворилась, я погрузился в безмятежный океан сна.

Вдруг, меня пробудил Прохор, мой дядька, а теперь уже, наверное, мой денщик20.

– Барин, приехали! – заявил он громогласно, снаружи отворив дверцу дормеза и прервав моё блаженное уединение.

– Приехали? Куда это? – Я захлопал глазами. Мой сонный голос звучал словно из дальней пещеры, глухо и невнятно.

Прохор, сквозь заросли седых усов, отрапортовал:

– К почтовой станции, ваше благородие!

Я неохотно поднялся, чувствуя, что отлежал ногу. Выбравшись из кареты, я вдохнул полной грудью ночной воздух.

Звезды россыпью усеивали небо, они мерцали, словно подмигивая мне. Тишину нарушало лишь фырканье уставших лошадей.

Почтовая станция предстала передо мной во всей своей убогой красе. Потрескавшаяся стена, тусклый свет одинокого масляного фонаря, смешанный аромат конского навоза и кислой капусты – всё это дополняло незабываемый образ российской дороги.

Здание оказалось похожим на усадьбу, но выглядело плохо, так как содержалось чиновниками за казённый счёт21.

Впрочем, все кто совершал путешествие из Москвы в Петербург знают, о чём я говорю: центральный дом, высокое крыльцо посреди главного фасада, по бокам примостились флигельки…

Переступив порог станционной гостиницы, которая расположилась в левом флигеле, я попал в царство казённого единообразия. Бело-желтые деревянные стены, засаленные кожаные стулья, мебель видавшая лучшие дни, на удивление низкие, почти крестьянские, потолки – всё это походило на сотни и тысячи казенных заведений, рассыпанных по необъятной империи.

Прохор, растворился в полумраке бокового коридора, но со мной оставался его приглушенный бас, спорящий с почт-комиссаром22, пускай до меня доносились лишь обрывки фраз:

– …Лучшая комната нужна… Барин мой, знаешь ли, не привык к клоповникам и сенникам… Заплатит, как следует, только чтоб чистота и пристойность… Благодарность за лошадок, сверх нормы, тоже получишь, мне также надо…

Ухмылка тронула мои губы. Прохор умел говорить с этими простыми людьми, находить нужный тон, сочетающий в себе как уважение, так и лёгкую угрозу.

Наконец, он вернулся, лицо его сияло, словно начищенная медная бляха:

– Всё в порядке, барин, – объявил он, – лучшие хоромы, какие есть, в вашем распоряжении. Кушанье готовят, да и самовар скоро по полной запыхтит.

Комната где мне предстояло переночевать, куда он меня привёл, дышала затхлостью, но была вполне чистой. Единственная свеча, истекая воском, отбрасывала на неровно оштукатуренные стены пляшущие тени…

Мне показалось что лишь миг промелькнул, а Прохор уже потащил меня в главную горницу. Внутри которой пылал самовар, медные бока его отражали пляску от огоньков десятка свечей. На столе, вопреки позднему часу, слуги выставили горячее. Клубился аромат скромного, но дразнящего яства. Скатерть, простая, из какой-то крестьянской льняной ткани, казалась в сумрачном окружении белоснежной…

Прохор отправился договаривать о лошадях, а я остался трапезничать. Несмотря на поздний час, в общей зале появились два офицера, судя по форме тёмно-синего цвета из драгунского полка23. Пока я листал какую-то книгу они пили – пили хорошо, будто пытались утопить в вине все мировые печали и вселенские заботы…

Я уже поднялся, готовый откланяться, когда один из них окликнул меня пьяным голосом:

– Господин, не извольте покидать нас! – Бравый офицер бодро вскочил, но затем пошатнулся. – Прошу прощения за дерзость. Но нам остро необходим третий… для священнодействия карточной игры!

– Увы, я жалкий дилетант в этом искусстве, боюсь не смогу…

– Пустяки! Это не беда сударь, мы можем вас научить…

Вскоре у нас завязалась беседа, и я узнал, что одного из них, драгунского капитана24, зовут Илларионом Александровичем Загряжским, а имя второго офицера сразу же испарилось из моей памяти…

Они предложили мне выпить, не скупились на угощения, травили байки и анекдоты о армейской службе, щедро приправляя их солдатскими скабрезностями, и даже дали пару-тройку дельных советов по будущей службе.

Вскоре они приступили к обучению карточным премудростям – ведь знание их есть насущная необходимость для всякого офицера. В походах не всегда сыщешь трактир с бильярдом, для развлечения. Или, как они заявили «весёлых иноверцев для битья». Выходило, что в полевых условиях из развлечений оставались лишь карты, попойки, да дружеские поединки…

Мои новые знакомые, приняв лишку, стали демонстрировать чудеса карточной безграмотности. В Фараона, он же Штос, хорошо играть они не умели. Даже Рокамболь, которым я развлекался с матушкой, давался им с трудом. Чего уж говорить о других сложных играх. Пришлось мне, скрепя сердце, пойти на уступки и развлекаться с ними в более простых играх, вроде Ломбера. Впрочем, драгуны продемонстрировали настоящую лихость в ставках.

Тут Вернулся Прохор, и оценив диспозицию, принялся, как расторопный виночерпий, обновлять наши стаканы, приговаривая, что-то типа:

– Ваше благородие. Сие зелье есть эликсир бодрости для духа!

Время летело, подвыпивший Илларион Александрович достал серебряный символ достатка – карманные часы и изрёк:

– Господа, не пора бы нам идти ко сну?

Прохор с готовностью согласился и уверенно объявил, что мои новые друзья-офицеры проиграли за вечер шестьдесят рублей. Илларион, словно очнувшись от глубокого сна, попытался как-то возразить, но Прохор, с видом опытного ростовщика, извлек из-под полы потрепанную книжицу, походные письменные принадлежности и перо:

– Счета, господа, любят точность! – провозгласил он. Тишина повисла над столом, слышались лишь мерное тиканье карманных часов, да тяжелое дыхание проигравших.

Прохор, с ликом торжествующего баскака25, попирающего честь поверженных русских князей, начал быстро и коряво писать. Его перо послушно фиксировало долговые обязательства.

Вскоре, расписки шлепнулись на стол. Лица офицеров вытянулись, словно их окропили уксусом. Но каждый поставил свою подпись, выглядело это как форменное подписание капитуляции.

Прохор плавным движением взял уже подписанные бумаги и спрятал их за пазуху.

– Ну что, вашбродь26, – промурлыкал он, помогая мне подняться из-за стола, – поздно уже, барин мой перебрал, спать ему пора. Чего и вам господа могу советовать. Утро вечера бодрее будет…

Позднее утро разбудило меня не ласковыми лучами солнца, а головной болью, сопровождающейся эхом воспоминаний о случившейся вчера карточной вакханалии и бледными тенями смыслов от произнесённых и услышанных пьяных откровений. У изголовья кровати, на ровно приставленном стуле, словно безмолвный укор, вился парок над кружкой. Рядом с чаем, на блюдце, белели ломаные кусочки27 сахара и лежала ложечка – это была утренняя жертва, которую принёс мне Прохор, как какому-то античному божеству. Он знал, что я, как истинный гедонист, привык чаёвничать внакладку, а не вприкуску28.

Внезапно я услышал какие-то спорящие голоса, сквозь мутное грязное оконце. Заинтересовавшись склокой, я медленно выполз из плена дремоты и сделав пару шагов от кровати выглянул через мутное стекло во двор.

Мой денщик Прохор, столп моего благополучия, забирал карточный долг… Забирал его у бравого драгуна. У офицера! Не у слуги, не у кучера, не у солдата – у офицера!

Мир вокруг меня качнулся, а реальность словно рассыпалась на осколки от разбитого кривого зеркала. Прохор, в моём появившемся новом мире, в котором кроме него царило похмелье, предстал серым кардиналом, он дёргал за нити чужих судеб, плёл паутину интриг, а я, его господин, оказался лишь марионеткой, наивной куклой в придуманном хитрюгой слугой фарсе.

И тут, я увидел, как драгун, ранее хваставшийся подвигами в турецких кампаниях, теперь смущенно застыл, покраснев, вероятно, от стыда, Прохор же, олицетворявший для меня преданность и покорность лакея, словно бы возвысился…

Когда Прохор принял плату, в его вежливом поклоне сквозило нечто большее, чем просто этикет; читалось мимолетное сожаление, видимо мой слуга приносил запоздалое извинение.

Я отвернулся от окна и чувствовал себя обманутым. Иначе говоря, надутым жизнью, Прохором, самим собой. Головная боль усилилась, словно кто-то начал безжалостно вбивать гвозди в мой череп…

Глава 2. Санкт-Петербург

Прошла не одна неделя, с тех пор как я очутился в граде святого Петра, и жизнь здесь, скажу вам, оказалась не то что терпима, а воистину прелестна!

Лето 1772 года лишь начиналось, а матушка уже смогла передать мне деньги, хоть и скромные.

Дядя же, тот и вовсе оказался щедр, прислал куда большее содержание. Ещё и жалование мне было положено, вот только Прохор толковал о каких-то загвоздках с получением неких казённых бумаг:

– Эх, ваше благородие, что-то тут нечисто! – в очередной раз заявил Прохор, взяв в руки пряжку от портупеи, брови его взлетели домиком. – Вас должны были в подпоручики, а то и в поручики произвести! Все ж обговорено было! Но, вы всё ещё прапорщик29… ну дела… сам полковник…

– И что с того? – Отмахнулся я, перебив слугу, не понимая его стариковских волнений. – Рано или поздно друзья дяди всё обустроят, утрясут. Чего нам лишний раз беспокоится?

– Где видано чтоб у прапорщика денщик унтер-офицером был? Абсурд, да и только!

– Да ладно тебе, Прохор, тебя же в солдаты не разжалуют, ты вне штата – отрезал я, прерывая его навязчивое ворчание, – унтеры, наверное, только у полковников и вышерасположенных чинов в денщиках ходят! Но, не забивай мне голову подобной ерундой.

– Слушаюсь, вашбродь…

И Прохор обиженно отвернулся, продолжая сидеть на табурете, чистить свою пряжку, но, ворчать что-то невнятное себе под нос он не прекратил. Я же сделал вид, что мой слуга стал невидимкой, ну или, в крайнем случае, самым скучным и незаметным предметом меблировки.

Рядом со мной, на столе, лежал сложенный лист с остатками сургуча, в котором безошибочно угадывалось письмо. Почерк на нём резкий, размашистый, не был лишен своеобразной элегантности. Он выдавал отправителя, моего старого приятеля, кузена Алексея, определённого собственным отцом на службу в какую-то глушь.

Я уже читал это письмо, но решил от безделья его перечитать, взял бумагу в руки:

Мой дражайший кузен!

Весточку шлет тебе Алексей, теперь уже капитан в дальней крепости и даже её комендант! Представь себе только, я в капитанской форме, вышагиваю перед строем плохо обученных солдат! Ищи это смешное зрелище, меня, да и саму эту твердыню обороны, где-то у окончания самого Волжского Низовья… ну, почти там, между Казанью и Астраханью.

Пикантность местной ситуации в том, что в отличии от тебя, я к армейской службе и вовсе не готовился! А моему отцу приспичило отправить меня подальше от столицы, от Москвы и даже от Казани.

Вот я уже и тут, да ещё сделан старшим из всех офицеров!

Жизнь здесь кипит! Каждый день новая потеха. То косолапый заглянет, то солдаты перепьют и давай песни горланить во все горла. Скучать мне не приходится! Как только подвернётся оказия, обязательно приезжай в гости.