Полная версия

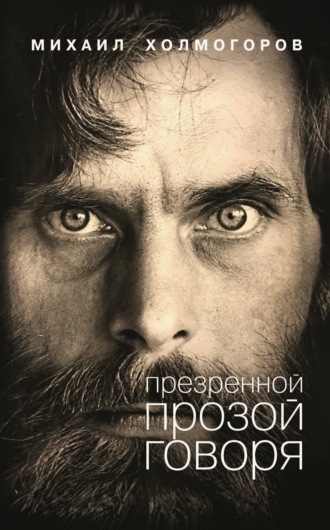

Презренной прозой говоря

В свое время довелось мне редактировать монографию доктора филологических наук профессора Захаркина. Стилистика этого быстрого разумом учителя юношества была такова: «Некрасов изобразил Музу в виде крестьянской девушки, наказываемой кнутом». Редактура превратилась в негритянство в чистом виде. Главу о Некрасове практически пришлось писать заново. За одно Захаркину спасибо – я сделал для себя сногсшибательное открытие: оказывается, Николай Алексеевич Некрасов – на самом деле великий русский поэт, несмотря даже на плохие стихи в хрестоматиях. Но любовь к Некрасову – мое личное дело, а вот когда я завершил свой труд, пришлось немало покраснеть: Захаркина, т. е. меня, печатно уличили во вранье в цитатах.

Собирая материал для книги о Лорис-Меликове, наткнулся на рассказ печника Зимнего дворца о покушении Соловьева на императора Александра Второго. Переписываю: «Злодей-то целится, целится, а его императорское величество всемилостивейше уклоняются». Так вот, переписывая, пропускаю то единственное слово, ради которого и схватился за рассказ печника: «всемилостивейше»! Хорошо, жена и соавтор сидела рядом.

Прецедент мало утешает, но вот Паустовский тоже отличался небрежностью в цитатах, на что его литературный секретарь и исследователь Лев Левицкий указывал в примечаниях к прижизненному собранию сочинений. Выходит, автор знал о своих оплошностях. Знал, но не исправил.

Почему-то пишущий, видимо в силу неуёмного творческого зуда, при переписывании не удерживается от подмен. И отнюдь не улучшения ради: даже если и соврешь лучше, чем у автора, утрачивается частица его личности, отраженная в потерянном слове. Просто наша глупая память подсовывает синонимы, но абсолютных синонимов не бывает: каждый звук вносит свой если не смысловой, то уж точно эмоциональный оттенок.

Не любой подберезовик назовешь челышком. Челышок – маленький, с дочерна коричневой шляпкой, вот он, кстати, и высунулся у края дороги. А старший его брат уже расправил шляпку во всю ширь, и таким уютным словечком его не укроешь. Полный вроде бы синоним челышку – обабок. Да то-то и оно, что вроде бы. Уже нет укромности, напротив – тут, скорее, не таинство произрастания, а уже результат – вырост на загляденье.

Лес в этом месте обрывается внезапно, и мы с Бароном оказываемся перед широченным – аж голова закружилась – заливным лугом, в июне покрытым лиловато-голубым облаком от обилия колокольчиков. А сейчас только и увидишь что малиновый луговой василек да бодяк. Это цветы запоздалые, нынче даже цикорий усох, так – вспыхнет один-другой, а какие голубые фонари сияли еще неделю назад!

Ты, Барон, и не знаешь, что опустевший, до бурой желтизны выцветший луг – верный признак твоей грядущей беды: кончается свобода, не гулять тебе до будущей весны по просторам, не переплывать Дёржу, чтобы носиться по другому заливному лугу – между Дёржей и Волгой, а судьба твоя – пятачок газона во дворе, а если не со мной, а с хозяйкой гулять, так вообще на привязи. Ты не хуже меня знаешь, как она боится тебя отпускать, и даже в лесу, когда ты отрываешься на волю, она ежеминутно вскрикивает: «Где собака?». Всё ей мерещится, будто злые медведи терзают тебя. Или стая жадных, голодных волков. Или даже зайцев. Помню, ее чуть удар не хватил, когда ты по овсяному полю погнал ушастого марафонца.

Перед нами на той стороне луга – опустевший загон. Последний пастух Боря, растатуированный так, что вся кожа являла собой синий неразборчивый орнамент, спился окончательно, и стадо перевели в Никифоровское: там нынешней зимой председатель колхоза «Сознательный» закодировал от алкоголизма всех мужиков. Удивительно, но попросить помочь в домашних работах все равно некого: протрезвев, наши пейзане утратили стимул для заработка. О, таинственная славянская душа! Луг, некошеный и не объеденный коровами, зарос высокой выцветшей травой, давно не веселящей глаз, зато цепляющейся за ноги и затрудняющей ход.

– Нет, Барон, в Новую мы не пойдем. Там злой, несмотря на опереточное имя, Эдвин, которому ты, правда, дал взбучку, но каково мне вступать из-за тебя в неловкие объяснения с его знаменитым хозяином. Ты не знаешь, кто хозяин Эдвина? Темный, невежественный пес. Это же ярчайшая из всех звезд, когда-либо сиявших на опереточном небосклоне Герард Васильев.

Я, правда, не пес, но тоже темный и невежественный и совершенно ничего тебе не могу рассказать об оперетте. Ничто меня с ней не связывает. Разве что фотография папы в окружении выпускников музыкального техникума им. А. К. Глазунова, где он преподавал и был завучем. Из того техникума вышли многие звезды оперетты. Одна из них – Татьяна Шмыга. Есть два рода искусства, которые мне чужды с детства. Это оперетта и цирк. Я всегда завидовал Куприну, читая его цирковые рассказы: не дано мне постигнуть прелести арены. Так что когда речь заходит о цирке или оперетте, тут я, как мастер из авторемонтного ангара Владимир Иванович. Как-то при нем зашел разговор о змеях, и он сказал: «О змеях ничего не знаю. Вот если бы они были из железа…»

Кстати о змеях. На пятый год жизни в деревне я узнаю, что мы поселились в самом богатом в Средней России ареале гадюк обыкновенных. Каньон – наша гордость, будто с Урала или из северо-западного угла США перенесенный пейзаж – их любимое обиталище. Отсюда они распространяются по всей Руси великой, заползая и на наш участок.

Как-то утром я задумался о притягательной силе смерти, вспомнив, что лет в пятнадцать – семнадцать «юнкер Шмидт из пистолета хочет застрелиться» и, пренебрегши советом Козьмы Пруткова погодить, не дождавшись, когда лето воротится, очень многие Шмидты таки застреливаются. В позднем отрочестве покончили с собой несколько моих сверстников. Да и сам я, прочитав на каких-то маминых каплях страшное слово «Venena», однажды глотнул из пузырька. Потом эта влекущая сила ослабевает, но не отпускает до конца даже глубоких стариков. Говорили, что великий детский доктор Сперанский, перешагнув за девяносто пять, выбросился из окна. Я в азарте мысли фразу такую записал: «У смерти глаза удава». Довольный, отправился к сараю в состоянии рассеянной задумчивости, то есть в том, когда перед собой ничего не видишь. И вот, потянувшись открывать дверь, вдруг увидел на пороге черный, блистающий на солнце чешуёй клубочек. Аспид. Тот самый, окаянный. Змея испугалась раньше и юркнула под сарай. Фраза, которой только что гордился, как всегда бывает с красивыми фразами, тотчас же осыпалась, как новогодняя елка к празднику Крещения, явила всю свою пустую пышность и окатила с ног до головы стыдом.

А потом вдруг сообразил, что запросто мог и наступить на змею, и эта дурацкая фраза стала бы последней. Если нет загробной жизни, то не все ли равно, что после тебя останется в черновиках? Мало ли с каким глупостями на устах люди уходят из жизни. А если есть? Ад в моем представлении вовсе не сковородка с жареными душами, а ясность, с которой видишь все свои глупости, пошлости, воплощенные и невоплощенные умыслы, и тут сгораешь от стыда за все. Добрых же дел за тобой так мало, и доброта их столь сомнительна, что несколько охлаждающих капелек только усилят мучение.

А для писателя ад – переселение души в воплощенные произведения. Какой-нибудь Павленко вкушает чахлое свое «Счастье», а мятущийся дух Всеволода Кочетова, освобожденный от штампов, бродит между убогими мыслью и характером братьями Ершовыми и секретарями обкомов, и даже Журбины всем семейством не приносят успокоения. Впрочем, об этом у меня целая повесть, если кто не читал. «Ушелец» называется.

А если все же загробной жизни нет, есть некоторая неловкость перед теми, кто когда-нибудь прочтет. Я не внял завету Пастернака «не надо заводить архива, над рукописями трястись». Потому что довелось перебирать черновые листочки в РГАЛИ. И проследить, «из какого сора растут стихи, не ведая стыда». Черновики разные бывают. Это дилетанты полагают, что какой-нибудь рассказ улучшается от варианта к варианту. Вовсе не обязательно: окончательный вариант свидетельствует о состоянии писателя в момент, когда он откинулся от стола и сказал себе: «Хватит!» Мы же по себе знаем: сегодня я совсем не тот, что был, допустим, 26 октября 1979 года. Не глупее и не умнее, а просто другой – меня посещали в тот день другие мысли, другие настроения, и если в тот самый день что-то написал, я 26 октября 1979 года в той записи и остался.

Компьютеров тогда не было, и я не всегда писал сразу на машинке (да и сейчас – тоже). А разгоняюсь мыслью на бумаге, особенно в начальный период, когда перед машинкой стыдно. Но вот – разогнался, мысль полетела, можно садиться за машинку… И ни разу не было такого, чтобы текст из рукописи совпадал с машинописным. Мысль куда-то уходит от задуманного, развивается по каким-то своим, неведомым автору законам, тут уже произведение руководит твоими пальцами, шлепающими по клавиатуре. А спустя время, когда рассказ закончен, перечитываешь черновик и кусаешь локти: вот ведь какая была хорошая фраза, а текст, что полетел стремглав на машинопись, обошелся без нее. И уже не воткнешь, не нарушив естественного хода повествования. Так пусть себе лежит в архиве: как знать, может и дождется своего читателя.

Сколько словесной роскоши залегло в фонде Андрея Белого! Одна параллель шумного въезда Коробочки в город с пролетом Бабы Яги в русских сказках из набросков к «Мастерству Гоголя» чего стоит. И гораздо убедительнее книжного варианта, где Коробочка не без насилия сравнивается со старухой-графиней из «Пиковой дамы». А история Сигизмунда Кржижановского, открытого Вадимом Перельмутером! Вадим прочитал в дневнике Георгия Шенгели об «очередном прозёванном гении России» и стал искать, что ж это за гений такой, о котором и через 35 лет после смерти никто толком не слыхивал… Недавно в Петербурге вышло собрание сочинений С. Кржижановского аж в 5 томах. Нет, Борис Леонидович, надо, надо заводить архивы. И над рукописями трястись надо.

Вроде совсем о грибах не думаю, памятью гуляю по Москве, где за станцией метро «Водный стадион» расположен Архив литературы и искусства, а Бог весть каким образом углядываю под маленькой елочкой краешек бурой шляпки. Уставившись рыщущим взглядом впрямую, не увидишь, так этот боровичок замаскировался. Это, пожалуй, удивительнейшее из свойств хождения за грибами – самые радостные находки, как правило, непроизвольны, мы угадываем рост гриба не столько сознательным вниманием, сколько подсознательным воображением.

И вообще пора оглядеться. Пока я сам с собой болтал об архивах, ноги принесли меня к местной достопримечательности. Лужа у корней. Здесь, на краю поля и леса, сходятся две дороги от шоссе к нашей деревне, и у их слияния распростерлась лужа, не пересыхающая даже в самые знойные дни. Ее объезжают по сосновым корням. Однажды машину, увязшую в этой луже, вытаскивал эвакуатор и сам застрял, да так прочно, что пришлось из Никифоровского вызывать трактор – еле вытянули.

Я превращаюсь в тётю Полли из первых строк «Приключений Тома Сойера»:

– Барон!

Ответа нет.

– Барон!

Никакого ответа.

И куда запропастился этот несносный сын лайки и ризеншнауцера?

А здесь все-таки нет-нет да машины проносятся. Впрочем, сегодня среда, и если кто проедет, так наверняка свой и, увидев Барона на дороге, притормозит. Это в выходные сюда заносит шалых рыбаков, от которых всего можно ждать. Уж мусора на берегу Волги точно!

Отсюда до дому ровно два километра, полкорзины уже собрано, и можно бы возвращаться, но до чего ж скучны слишком знакомые дороги да еще через поле! Нет, лучше снова войти в лес и наведаться к старым местам, хотя дело это совершенно безнадежное. Почему-то в нынешнем году грибы появились только в середине августа и не там, где они произрастали каждое лето, а совсем-совсем в других местах, откуда в урожайные годы выходил с пустой корзиной. Но тут влечет меня на дальний Клондайк и к аллее Красных героев и тем более к Апельсиновой роще не корысть, а сила эстетического тяготения. А Барон догонит меня, и я даже знаю где.

2Дорогой, перпендикулярной пути домой, углубляюсь в лес. Слева от меня густой, еще не прореженный природой ельник, а справа – сырой ольшаник. В ельнике в иные годы изобилие поддубовиков, хотя ни одного дуба там не растет. А поддубовики – такие грибы, похожие на белые, только ножка у них тонкая, а трубчатая подушечка, зеленоватая, как у боровика, синеет, когда чуть нажмешь. Но нынче их почему-то нет совсем, в ольшанике же тем более пусто. За развилкой, где левая дорога ведет в безгрибные дебри, ельник кончается, а ольшаник перебегает дорогу и оказывается слева от меня, уступая с правой стороны чистому смешанному лесу: березы, осины и мои ровесницы ели в возрасте 64 лет. До войны вместо леса было колхозное поле, изрытое в 41-м траншеями, окопами и воронками от фугасных бомб. Я сворачиваю с дороги и прохожу этот неглубокий лес насквозь к старой поваленной березе.

Здесь я всегда сажусь перекурить. И как только я удобно устроюсь, вытянув усталые ноги, размечтаюсь, вперив взгляд в кипящий рабочей суетой муравейник, затянусь беломоринкой, невесть откуда «черной молнии подобный» налетит Барон с непременной жаждой общения и ласки, взгромоздит мне лапы на плечи, норовя облизать всю площадь лица.

Ну, я же говорил. Вот он, тут как тут. Благо я еще не успел папиросы достать, а корзину поставил так, что псу ее не опрокинуть. К ритуалу братства готов, и минут пять уходит на поглаживание жесткого меха, любовного лепета и уклонения от особо яростных проявлений собачьей преданности. Но вот и Барон успокоился, разлегся подо мною в позиции «язык на плечо», готовый к разговорам на самые отвлеченные темы.

Да я не готов. Устал. Ты смотришь на меня умными вопрошающими глазами, кажется, вот-вот и заговоришь человечьим языком, будто где-то там, где тебя черти по непролазным кустам носили, ты не следы неведомых зверей исследовал, а всю мировую философию. Размышляй молча, дружок, о тайнах бытия поговорим попозже. А я пока осмотрюсь.

Мы с тобой, Барон, находимся почти на середине большой буквы С. Нижняя ее скобочка поближе, и, когда отдохнем, двинемся туда, к аллее Красных героев. Это вытянутый в поле клин осинника, под которым непременно отыщется хоть один красноголовый красавец-удалец, потому и название такое. А однажды я там нашел сплетенье шести грибов: они составили композицию Лаокоон. Вдоль осинника идет глубокая траншея на целую роту солдат. Чуть глубже в лесу несколько воронок от авиационных бомб. Почему-то в грибные годы на склонах воронок вырастают гиганты, не тронутые червем.

На противоположной стороне, у вершинной скобочки – дальний Клондайк. В первое лето здешней жизни я набрел здесь на целую корзину сокровищ. В иные годы этот угол оправдывал свое название сполна. Мы, конечно, навестим его и сегодня, хотя едва ли отдыхающая грибница одарит меня хотя бы парочкой белых.

Глубокая трещина в стволе березы вот уже несколько лет исправно служит мне пепельницей. Труха в ней влажная даже в сухую погоду, но окурок все равно гашу о землю – мало ли что. Только поднялся, Барон вскочил на ноги – ищи-свищи его!

Аллея Красных героев пройдена насквозь в оба конца – лишь на краю, уже в поле обнаруживаю роскошное желтое сомбреро. Ножка цела, а шляпку объел черный жук чуть ли не насквозь. Зато не видно его соперников – червей, что утешает.

Совесть моя чиста, минуя свою поваленную березу, иду к дальнему Клондайку, и путь мой лежит через «Виткину погибель». Вита – моя дочь, а почему здесь ее погибель, объясню. Лет семь назад, в начале лета, когда серьезные грибы еще не давали знать о себе, но лисички вылезли на поверхность, я, подойдя к другой поваленной березе, вытянувшейся вдоль траншеи, едва не ослеп от бьющей в глаза золотой желтизны. Сколько ж там было этих лисичек! Добрый час я ползал на коленках, и вот ведь как чудесно они растут: режешь одну, а в ладонь сыплются три-четыре. Как я дотащил корзину, наполненную с верхом, это особая история. Но доволок. А эту прорву надо чистить! Стою в тяжких думах на крыльце перед этой корзиной и не нахожу цензурных слов, чтобы оценить свою удачливость. И тут вдруг является наш деревенский сосед Толик, в ту пору жених моей дочери: он приехал всего на пару часов и в пять собирается ехать в Москву. Счастливая догадка осеняет меня – отправить с Толиком весь этот дивный дар леса, и пусть Вита с мамой за разговором в четыре руки управятся с ним за недолгое время. Зато сколько им радости… Но надо знать нашего Толика. В семь его нет. В восемь – тоже. Уж не прозевал ли я его? Иду к нему, весь растревоженный, а он спокойненько так потягивается – решил поспать перед дорогой, так что лисички мои увез лишь в десятом часу, а вывалил корзину перед изумленной Витой в начале второго ночи. Жены моей дома не было, она навещала свою маму в Переделкине. И бедная Вита до утра маялась с этой громадой лисичек, проклиная и меня с моей удачливостью, и Толика, и вообще весь белый свет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.