Полная версия

13 суток до весны

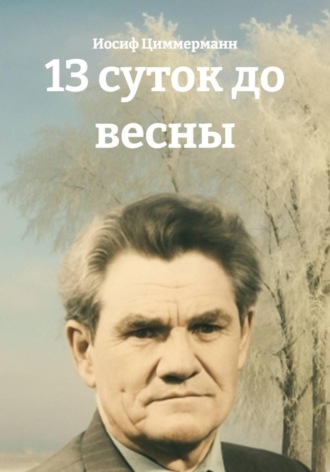

Иосиф Циммерманн

13 суток до весны

Об авторе

Иосиф Циммерманн – журналист, писатель, человек, для которого слово всегда было формой служения памяти и правде. Выпускник факультета военной журналистики, он прошел школу заводской газеты, армейской печати и областных изданий. Его очерк «13 суток до весны» – не просто рассказ о событиях, а человеческий документ, написанный участником и свидетелем времени. В каждой строке – достоверность факта и тепло души автора, умеющего видеть в истории судьбу человека.

Под ногами хрустели остатки зимы. Наступил март, но до настоящей весны было еще далеко. Снег осел, местами потемнел, и лишь на северной стороне каменных плит сверкал чистый, холодный блеск. Узкие надгробия с арабской вязью вырастали из земли, словно плечи давно ушедших людей, застывших в ожидании. Стаи ворон, перекликаясь и перескакивая с камня на камень, будто сами оживляли и оправдывали древнее имя этих мест – Каргала, что на тюркском значит “воронье пристанище”, “земля, где водятся вороны”. Внизу, за холмом, слышалось село – утренняя перекличка лающих собак, мерный стук топора, фырканье лошади у колодца, перестук копыт и легкий звон удила.

Ветер пахнул оттепелью и сырой землей. Он трепал сухую прошлогоднюю траву, пробивающуюся из проталин, и тихо скользил меж могил.

В столь ранний час здесь, вроде как бесцельно, бродил молодой мужчина, прикасаясь оголенной рукой почти к каждому вытянутому вертикально кабер ташы. И в этом было что-то, что вызывало удивление. Одни из камней украшали лишь незатейливые надписи – имя, даты и молитвы. Другие поражали богатым орнаментом, с резным изображением тюрбана или знаков, указывающих на статус покойного.

Когда-то одинокий гость все же оставил мусульманский зират и шагнул на дорогу. В руках он нес небольшой узел с тряпьем и холщовый мешочек пшеницы. К поясу был привязан топорик. На нем была старая стеганка, а ноги держали крепкие отцовские сапоги – все, что осталось от прошлой зажиточности семьи.

Впереди начиналась белесая степь. Позади оставалась Татарская Каргала – крыши, засыпанные инеем, кривые улицы, дымок из редких печных труб. Там больше не было ни отца, ни матери, ни тех, кто мог бы встретить его словом или хлебом.

Мужчина остановился и оглянулся. Село лежало в дымке. Все казалось до боли знакомым и одновременно чужим. Теперь это останется навсегда позади – как зират, по которому он только что бродил, прикасаясь к камням, к каждой фамилии и надписи.

А ведь как хотелось – повернуть все вспять, чтобы прошлое не кончалось, чтобы оно текло вечно, как здешняя Сакмара, принимающая в себя воды речушки Каргалы. На Южном Урале, в окрестностях Оренбурга, длиною в четыре километра, раскинулся особый мир – посад, торгово-ремесленное поселение за стенами крепости. Первоначально его задумывали как конечную ямскую станцию «Новой Московской дороги», соединившей Оренбург с Казанью. Но вскоре оно стало больше, чем просто остановка на пути – стало судьбой целого народа…

Ходит старая легенда. В столице, на пышном приеме у царицы Екатерины, один татарский купец, осмелев, обратился к владычице с просьбой:

– Одари меня, государыня, хотя бы горсточкой своей земли.

Императрица улыбнулась. Взгляд ее упал на коричневую бычью – а может, медвежью – шкуру, расстеленную под троном поверх холодного каменного пола. И молвила Екатерина:

– Бери эту шкуру. Постелешь ее там, где душе твоей угодно. Все, что она покроет, будет твоей землей – жалованной от нашего величества.

Долго и хитро трудился купец над тем даром. Взял он нож и разрезал шкуру на тончайшую, длиннющую полоску – ниточку, которой не было конца. И когда добрался до окраин Российской державы, вблизи новой крепости Оренбурга, обвел той «шкурной нитью» огромный участок земли. Так и возникла Татарская Каргала – селение, выросшее на земле, подаренной самой царицей и огороженной мудростью купеческой.

Оренбург Каргалысы, Сагыйт бистәсе, Сеитовская слобода, Сеитов посад – все эти названия, словно маски времени, скрывают одно и то же лицо. Но для большинства оно всегда было и остается Татарской Каргалой.

Во времена расцвета его прославили братья Хусаиновы – Ахмет-бай, Махмут-бай и Гани-бай. На их средства был возведен комплекс мечети и медресе «Хусаиния» – одно из крупнейших джадидских училищ Поволжья и Приуралья прошлых столетий…

Странник в начале своего пути стоял на пригорке, а внизу, по размытой дороге, как раз пробиралась телега, доверху нагруженная узлами, сундуками, самодельными тюками. Между вещами сидели укутанные женщины и дети. Кто-то держал на коленях клетку с курицами. Лошадь шла тяжело, втягивая ноздрями холодный воздух, телега скрипела, подрагивая на колеях.

Никто и не подумал предложить ему место. В такие годы каждый заботился только о себе и о том, как удержать свое добро. Но повозчик, сосед, знакомый с детства, все же заметил его. Приподнявшись, он крикнул в сторону холма, перекрывая скрип колес:

– Сейфуль Мулюк! Карале, син дә юлга чыктыңмы?

Голос его донесся резко, будто выстрел. И в этом крике не было ни сочувствия, ни укоризны – лишь сухое признание: следующий, вычеркнутый из Каргалы, очередная судьба, покидающая родину.

Еще недавно добрая четверть карагалинцев носила фамилию Мулюков. Ее часто можно было услышать – на улицах, среди рядов базара, во время молитвы в мечети: она звучала, будто общий родовой колокол. Но теперь Мулюковы в Каргале оставались лишь в строках выцветших надписей на кабер ташлары. Галим, сын Шарафутдина, был чуть ли не последним из Мулюковых, кто теперь покидал родное село.

У каждой истории есть своя вершина и свой обрыв. Еще вчера улицы села звенели топорами и голосами мастеровых, торговые ряды жили своей привычной суетой, в медресе звучали уроки, а на ярмарках спорили о цене товара. Но в вихре социалистической революции и гражданской войны все это стало рассыпаться. Те, кто не принял новый порядок, кто хранил старую веру и уклад, – уходили. Одни отправлялись в Среднюю Азию, другие искали пристанища еще дальше, оставляя за собой… пустоту. С отъездом зажиточной верхушки ушел и дух прежней Каргалы – дух торгового посада, где веками сочетались вера, труд и достаток.

Когда Галим шел по зирату, касаясь рукой каждого кабер ташы, ему чудилось, что и камни стали сиротами, лишенными близких, которые должны были помнить имена здесь упокоенных. Для него упадок села не был сухой строкой в летописи. Он видел его собственными глазами. В молчаливых улицах, где половина домов стояла запертая. В пустых лавках. В медресе, разрушенном большевиками до основания, откуда больше не доносились голоса учеников. И в быстро разросшемся зирате, где обрели последнее пристанище заморенные голодом односельчане.

Он не бежал за богатством и не искал новой веры. Уходил от голода, от пустых печей, от осиротевших стен. И понимал: так же, как многие до него – вряд ли суждено вернуться. Перед ним тянулась дорога, пустая и длинная. Подтянув пояс, плотнее запахнув стеганку, чтобы не так чувствовался холод – он сделал первый шаг. С этого мгновения странник уже не был парнем из Каргалы, сиротой среди надгробий. Теперь он был сам себе дорога и сила. Мужчина, которому двадцать три, и которому придется выстоять.

Галим шел один. Ветер толкал то в спину, то вбок, и вдруг налетал встречным порывом, засыпая лицо мелкой крупой снега. Вдоль дороги не было ничего, за что мог бы зацепиться взгляд и что могло бы утешить душу странника. Изредка мимо проезжала подвода: крестьяне кивали молча, а он продолжал свой путь, вглядываясь в горизонт.

К полудню показались трубы Оренбурга, серые, дымные. Сердце заколотилось в тревоге: еще чуть-чуть, и впереди будет вокзал, шумный, полный чужих голосов. Там, среди криков проводников, гула паровоза и запаха угля, начиналась новая дорога – глубже в Азию…

***

Тогда не существовало ни расписаний, ни точных графиков движения поездов. На станцию заходил очередной состав, и люди бросались к нему. Кто-то спрашивал у кочегара или машиниста, докуда идет эшелон. Поезд мог остановиться всего на несколько минут, а мог простоять часами, порой и сутками – и никто не знал заранее, как будет на этот раз. Потому каждый стоял настороже, готовый в любой миг схватить свой узел и вскочить в вагон, пока не прозвучал прощальный гудок паровоза.

О билетах тут давно не говорили: их или не продавали вовсе, или доставали по знакомству. Для большинства все решала удача – успеешь втиснуться в вагон, значит поедешь, не успеешь – останешься ждать следующего состава. Да и чем было платить то? Царские деньги давно превратились в бумагу, советские «совзнаки» обесценивались быстрее, чем их успевали печатать. У Галима же и вовсе не было ни гроша. Его единственным богатством был узел с тряпьем да топор.

В ожидании поезда и удачи Галим озирался, ища, где бы присесть. В здание вокзала пробиться было невозможно. Оставались перрон и само железнодорожное полотно. Многие сидели прямо там и, почувствовав вибрацию приближающегося состава, спешили убраться в более безопасное место. Так и Галим уселся на рельсы рядом с одной семьей. Ее глава – бородатый, в картузе, пожилой мужчина – окинул новенького внимательным взором. Его взгляд особенно задержался на сапогах молодого татарина. После короткой паузы он спросил:

– Далеко путь держишь, молодец?

Парень не спешил отвечать. В Каргале для него не осталось ничего. Зират вобрал в себя семью и прошлое, а пустые улицы не сулили завтрашнего дня. В Оренбурге он тоже видел лишь таких же, как сам, – сирот и голодных, которые толпились на вокзале, глотая угольный дым и пустые надежды. Его путь был уже намечен. В южные края, где, говорили, еще можно найти хлеб, пристанище, работу.

– В Актюбинск, отец, – сказал он глухо, словно ставя точку в разговоре.

– Смешно выходит, – сосед двумя пальцами расправил усы вокруг рта. – Ты, значит, из Актюбе в Актюбе собрался?

– В смысле? – не понял Галим.

– А то, что наш Оренбург стоит на развалинах древней крепости Актюба, – ставки кипчакского хана Бачмана. Когда город строили, тут нашли следы того поселения, старые каменные надгробия, даже могильную плиту самого Бачману.

Молодой лишь пожал плечами.

– Продай сапоги, – неожиданно сменил тему пожилой.

– А зачем? – татарин даже отодвинулся от него, будто опасаясь подвоха.

– Не уж у тебя есть деньги на билет да дорогу? – прищурился незнакомец.

Галим решительно повертел головой.

– На что ж ты, позволь узнать, туда собрался добираться?

– Как все, – развел руками Галим.

– А вдруг проверка? Кондукторы или военные патрули могут прогнать безбилетника и выкинуть из идущего состава прямо посреди мертвой степи. – старик хмыкнул.

– Да, – согласно кивнул собеседник. – Дойду тогда пешком до ближайшей станции и буду ждать следующего поезда.

– А чем все это время питаться будешь? – сосед снова косо взглянул на сапоги. – Я могу мясом заплатить.

Татарин даже усмехнулся от настойчивости покупателя.

– Мы вашего мяса не едим, – ответил уверенно.

– Так я вашим рассчитаюсь.

Бородатый действительно достал из вещмешка банку консервов и покрутил ее в пальцах, будто заманивал ребенка игрушкой. Это была матовая жестянка с выдавленным клеймом фабрики Хусаиновых. На крышке по-татарски значилось: «Елкы ите» – конское мясо. Галим невольно задержал взгляд: с такими банками он уже встречался. Когда-то его отец и дядьки Мулюковы подрабатывали на том самом каргалинском заводе, где мясо закатывали в жесть для солдат-мусульман императорской армии.

– А мне в чем прикажите тогда ходить? – вслух размышлял молодой.

– Ну что вы такое говорите, – сосед уже рылся в своем непомерном мешке. – Неужто мы не люди?!

И достал оттуда войлочные получулки.

– Вот, держи.

– Так это же маси. Их в сапогах носят, или хотя бы в калошах.

– Нет, это войлочные чуни. В них и так можно по улице ходить. А ты, к тому же, в поезде поедешь – с ветерком и с мясом. А там, глядишь, уже скоро и босиком можно будет. Весна ведь на носу.

Галим помедлил, посмотрел на сапоги – крепкие, теплые, единственное, что осталось от отца. Он чувствовал: придется расстаться не с кожей и подметками, а со своим прошлым. Но дорога в будущее никогда не давалась даром: она взыскивала свою мзду, требуя самую высокую плату. С тяжелым сердцем странник медленно снял сапоги и отдал их покупателю – словно плату судьбе за возможность шагнуть дальше. Взамен сосед вложил в его руки консервы и чуни.

«Главное, – подумал молодой татарин, – отцовскую кровь я ношу в себе. Об этом надо заботиться и переживать.»

– А топор продашь? – поинтересовался бородатый.

– Нет, конечно. Даже не обсуждается, – решительно отрезал Галим и даже скрестил руки на груди. – Без инструмента дом не построишь.

– Туда, куда ты сейчас едешь, строят и без топора, – усмехнулся сосед. – Глина, солома – саман называется. Но ты прав, попридержи инструмент на самое худшее…

***

Поезд шел медленно, словно и сам устал от голода и послереволюционной разрухи. Скрипели вагоны, глухо стучали колеса. В узкие щели обшивки теплушек можно было видеть, как мимо тянулась бесконечная степь – серо-белая, голая, безжизненная. В переполненных вагонах люди жались, словно сельдь в бочке – изнеможенные, молчаливые, прижимающие к себе детей и узлы со скарбом. Женщины едва слышно шептали молитвы, мужчины угрюмо вперили глаза в пол. Холод пробирал до самых костей. В нос бил резкий запах сырой одежды и кислого пота. Где-то в углу надсадно кашлял старик. Время от времени прорывался тонкий детский плач, и тогда весь вагон вздрагивал, словно сама боль говорила чужими устами.

– Сколько же еще ехать, батюшки? – выдохнула одна старуха, глядя в никуда.

И в ту же минуту состав начал сбрасывать скорость и вскоре вовсе остановился.

– Ну вот и накаркала, старая ведьма, – недовольно бросил кто-то из темноты.

Они еще какое-то время сидели молча. Тишину прервал чей-то нетерпеливый голос:

– Да откройте же дверь! Поглядите, что там стряслось?

В распахнутый проем хлынул солнечный свет и весеннее тепло.

– Давайте створки больше не закрывать, – попросил чей-то женский голос. – Ведь снаружи теплее, чем внутри.

– Ага, щас, – отозвался строгий мужской. – Поезд не тронется, пока все двери не закроют.

– Ну, тогда давайте по ходу открывать будем, – не унималась та же женщина.

Они простояли среди ничего до позднего вечера. Галиму понадобилось выйти по нужде. Когда он вернулся, его вещей уже не было. Исчезло все – узелок тряпья, мясные консервы, мешочек с пшеницей и даже топор. Он обернулся к пассажирам, сидевшим рядом. В ответ – молчание. Лишь одна из женщин, отмахнувшись, злорадно прошипела:

– Нам что, больше делать нечего, как за твоим добром присматривать?

Галим только опустил глаза. Сердце кольнуло, но крик застрял в горле. Оставшийся из Мулюковых уже слишком часто видел, как все исчезает – люди, дом, надежды. Узелок был лишь очередной потерей, еще одним звеном в цепи утрат. Он сел на прежнее место, обхватил колени руками и замер, будто так легче было удержать хоть что-то свое, невидимое и внутреннее.

Утром поезд все еще стоял. В теплушках спали – кто сидя, кто скорчившись калачиком. Лишь пара человек выбралась наружу: они возились у костерка, растапливая в жестянке грязный снег, наскребенный с обочины, чтобы добыть хоть глоток горячей воды.

Галим долго смотрел на их возню сквозь щель в стенке вагона. Наконец, осторожно выбрался наружу. Холодное утро встречало влажным дыханием весны. Сошедший пассажир машинально протянул руки к манящему теплом огню. Но те, кто его разжег, молча и сурово сомкнули ряды; кто-то даже раскинул руки, будто заслоняя пламя от чужака. Хотящему согреться ничего не оставалось, как сунуть озябшие пальцы в карманы стеганки. С тяжелым вздохом он огляделся и молча направился к началу состава – к паровозу, туда, где должен был быть ответ.

Из окна локомотива доносился тяжелый, прерывистый храп машиниста. Галим остановился, оглянулся в сторону своего вагона. Словно прощаясь, он махнул рукой в сердцах и зашагал по шпалам вперед, где за горизонтом должен был быть заветный Актюбинск…

Вот уже тринадцать суток ноги Мулюкова отмеряли километры уложенных шпал. Время от времени его нагонял поезд. Медленный состав тянулся так неторопливо, что не составляло труда запрыгнуть в теплушку на ходу. Он использовал эти передышки, чтобы на ветру просушить промокшие войлочные чуни. Но стоило эшелону остановиться, Галим снова спрыгивал и продолжал путь пешком.

Нет, парень не попрошайничал. В одном из вагонов, куда ему довелось вскочить, везли домашнюю скотину. В углу стоял открытый мешок с фуражом – смесью ячменя и овса. Галим успел зачерпнуть пару жменей. Когда голод особенно одолевал, он клал в рот несколько зерен. Долго размачивал их в слюне и только потом начинал жевать – терпеливо, будто каждое зерно было драгоценностью. Запивал водой из луж, тянувшихся вдоль железнодорожного полотна.

У одного из редких поселений Мулюков заметил у плетня высохший прошлогодний куст кукурузы. И – о Всевышний! – на нем сохранился один-единственный початок. Сухой, сморщенный, но такой желанный, словно дар с небес.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.