Полная версия

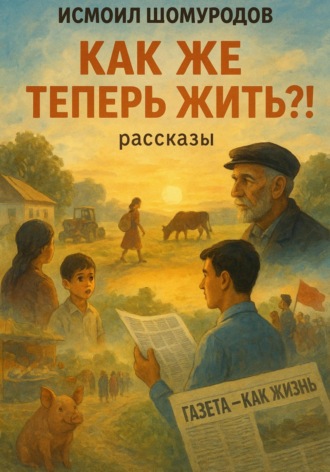

Как же теперь жить?!

Исмаил Шомурадов

Как же теперь жить?!

ГАЗЕТА – КАК ЖИЗНЬ

Мне казалось: именно они, журналисты, управляют миром. Одним словом, могут перевернуть всё вверх дном.

С этой мечтой я отправился в Ташкент – в город больших надежд.

На третьем курсе прошёл практику в районной газете по месту жительства. Мол, свои люди – дело простое, не для того, чтобы у них учиться, а чтобы самому показать: вот как должен писать настоящий журналист! Вот что значит стиль, мастерство! Именно с таким наполеоновским замыслом и дурацкой самоуверенностью я и появился в редакции.

Разумеется, вслух ничего такого не говорил. Не хвастун я. Все эти мысли были лишь между мной и Всевышним. В душе – гордыня, снаружи – скромность.

Редакция районной газеты – это один человек, Носир-ака: он и главный редактор, и ответственный секретарь, и журналист. Всё, что он прикажет – выполнял молча. Хотите – самсу принесу, чай заварю, воду из чайханы? Пожалуйста. Вот и вся моя "практика".

Но внутри всё жгло: мечта-то осталась! Хотелось написать что-то великое, разбудить, потрясти!

На восьмой или девятый день я, наконец, решился:

– А что, если сделать сенсационный материал?

– Что-что? Сенсационный материал?! – Носир-ака явно не понял, переспросил, нахмурился. – Сходи в "Пайнет", кинь денег, а я тебе сенсацию из интерната найду, такую, что целых три недели, как куры над яйцом, будем высиживать!

– Нет, вы меня не поняли, – сказал я тише, но твёрдо. – Может, напишем о нашей жизни? О чём-то рядом с нами. Такое, чтобы люди удивились, задумались…

Почему-то его это разозлило.

– О чём писать?! О пшенице, которую убрали, или табаке, который уже пересадили? Это, по-твоему, сенсация?! Ты, видно, совсем с ума сошёл, в этом захолустье искать жизнь! Это не жизнь, парень, это – гниль! Жизнь в Ташкенте!

Потом разговорился. Оказалось, когда-то он тоже учился на факультете журналистики. Даже влюблён был в однокурсницу. Но родители не позволили – женили на другой. Видимо, и вправду из тех, кто обжёгся на любви. Может, потому и раздражается так?

Хотя… глядя на его засаленный воротник, мятую рубаху, мешковатые брюки, раздавленные тапки – не верилось, что этот человек и вправду учился там, где я сейчас учусь. Неужели и я, через десять лет, стану таким?

– Ты вообще, где слово "читатель" услышал? – продолжал он. – Это только в Ташкенте есть читатели!

Сколько живу – не встречал ещё человека, который бы так презирал свою профессию. Журналистика учит чувствовать, страдать, жить – а этот… безразличный, как пень. Где же его душа?

– Если писать не с интернета, а из жизни, читатели потянутся, – не выдержал я. – Некоторые районные газеты теперь по республике расходятся!

– Пиши, – сказал он вдруг, без эмоций. – Посмотрим.

Но по интонации я понял: это было насмешкой.

На следующее утро я прямиком направился в районный молодёжный союз. Через них, думал я, можно написать жизненный, трогающий материал.

– Хорошо придумали, – сказал руководитель, парень, всего на пару лет старше меня. – Нужно писать о нашей работе… Вот в школах трудимся, помогаем молодежи с выбором профессии, духовность поднимаем…

Я молчал. Опять пустые слова. Пахло очередной агиткой.

– Нам нужно что-то необычное, – перебил я. – Событие. Неординарное. Чтобы читателю в душу запало… Чтобы, прочитав, вздрогнул!

– Вы о поучительных историях, что ли? – не сразу понял он. – Которые заканчиваются: «мораль сей басни такова…»?

– Нет. Настоящее. Подвиг. Судьба.

– А-а, понятно! – просиял он. – Вот недавно помогли одинокому старику из Мангитобада1 крышу отремонтировать. Его сын погиб в Афганистане… Молодёжь собралась, помогла…

Честно – тема мне не понравилась. Но в голову вдруг пришло: а если показать всю жестокость жизни, боль утраты, старость без опоры?.. Из этого может выйти глубокий текст.

Я записал адрес.

***

Найти дом старика оказалось несложно.

Старый саманный дом – словно из детства. Потрескавшиеся стены, из щелей торчат сучья, облупившиеся, ржавые железные ворота, уже перекошенные. Дорожка к дому – когда-то вымощенная камнем, теперь едва виднеется из-под земли. За домом – старая абрикосина, её вершина ссохлась, ветви вялые, словно заплаканные…

Я толкнул скрипучие ворота и вошёл.

Во дворе время застыло. Навес из покосившихся столбов, крыша покрыта ветками и присыпана землёй. В центре – высокая кормушка для коня, полная кизяка.

Никаких признаков прогресса – ни цемента, ни новизны. Словно шагнул в прошлое.

– Бобо! Бобо-о2! – крикнул я.

Старик возился у задней стены. Медленно, шаркая подошёл: на нём выцветший пиджак, старая шапка, огромные шлёпанцы. В руках – серп. Лицо сухое, изрытое пятнами, руки потрескавшиеся.

Он внимательно меня оглядел и сказал:

– Добро пожаловать, сынок.

Мы поздоровались, я назвался, объяснил цель.

– Газета?.. – наконец, переспросил он. Кажется, слух подводит. – Пройдёмте…

Показал на топчан под орехом, постелил лоскутное одеяло, присел рядом.

– Как здоровье? – спросил.

– Хотел бы написать статью… – сказал я громче. – Я из газеты!

– Статью? – он не понял. – Про что?.. Зачем?

Я был готов к чему угодно, только не к этому. Даже опешил. Что ответить?

– Ну, просто так… – пробормотал я.

Разумеется, я не мог с ходу сказать: «расскажите, как ваш сын погиб в Афганистане…»

Я всегда думал: стоит признаться, что ты журналист, – и всё, человек сам потянется, выложит душу… Но этому дедушке – было всё равно.

– Ну что ж… Зря только беспокоился, – сказал он и вдруг сменил тему. – А жара-то какая, палит как в печке…

В его голосе не было ни обиды, ни раздражения. Словно всё в нём – кротость и тишина. Он ушёл в разговор о погоде – значит, не хочет говорить по сути.

– Вы ведь прожили большую жизнь, бобо, – наконец нашёлся я. – Уверен, можете рассказать такое, что молодым пригодится. Было бы здорово услышать…

Я надеялся, что через общие воспоминания он сам перейдёт к сыну.

– Да что рассказывать… Жили в деревне, ничего невидели, – он оглядел двор, замолчал. – Куда пропала моя старая? С возрастом даже жене не указ, – пробурчал он. – Сказал чай заварить…

Открыл чайник, заглянул, грохнул крышкой. Мне стало неловко. Я ведь нежданный гость. И, кажется, не такой уж мягкий дед оказался…

– Прости, гость, – сказал он, будто прочитав мои мысли. – Старуха, наверное, к соседке ушла поболтать… Скука, понимаешь… Одинокая жизнь. Сейчас вернётся, чаем угостим… Я пока скатерть принесу!

– Не надо… Не надо! – забеспокоился я. – Чай в другой раз. Давайте по делу…

– Какое ещё дело? – удивился дед.

– Интервью… Хотелось бы статью сделать…

– Это что, опять мода пошла? Давно уже все поутихли! – сказал он. – Лучше скатерть достану.

Я ничего не понял. Какая ещё «мода»?

– Оставьте, – сказал я решительно. – Садитесь.

Тут иначе и нельзя было. Дед – видно, колхозный, привык к окрикам бригадира. Подумал: если говорить твёрдо – послушает. Так и вышло. Он грустно посмотрел и опустился обратно.

– Говорят, ваш единственный сын погиб в Афганистане, – начал я осторожно.

– Погиб, погиб… – буркнул он. – Только не воскрес!

Я не понял. Может, ослышался?

– А должен был воскреснуть?

– Кто ж знает… – пожал плечами он. – Вон, раньше как было, сын в Афгане погиб, сразу народ шёл, журналисты, чиновники… Словно завтра воскреснет! Говорили, обещали. А в итоге – ничего. Только боли прибавили… Остались мы с бабкой вдвоём.

Он не хочет вспоминать. Или забыл? Неужели настолько равнодушен к гибели сына? Или время и правда убивает чувства?

– Но ведь само воспоминание уже многое, – сказал я. – Я хочу не просто вспомнить, статью написать. Настоящую. Можем даже в республиканской газете напечатать!

– Статья, говоришь… – дед тяжело вздохнул. – Лучше давай о другом поговорим.

– О чём?

– Да вот… Весна нынче дождливая выдалась. Цветы гниют прямо на деревьях. Пчёлы не летают – не опыляют…

– Э, только не надо, как Носир-ака, всё про погоду! – не выдержал я. – Жизнь не только в осадках и табаке! Надо говорить о чувствах, о вечном…

Дед внимательно посмотрел на меня. Кажется, подумал: «Вот уж, недоросль, учить меня жизни вздумал…» А я внутри ответил: «Не тот мудр, кто стар, а кто многое видел и понял…» Но вслух не решился.

И тут – скрипнула калитка. Женский голос:

– Кто ворота открыл? Ойназаровы куры опять полезут, потом выгоняй их…

– Вот и бабка пришла, – сказал дед, лицо его просветлело. – Без чая вас уже не отпустит!

– Это кто у нас тут? – Худая женщина в выцветшем платье с крупными синими цветами остановилась в двух шагах. На голове белый платок, спина согнута, глаза – пристальные, будто пытаются распознать: кто я?

– Иди-ка, накрой на стол, – сказал дед. – Поставь чайник… Посмотри, свет есть?

Старушка ушла. А я – растерялся.

Что с ними? Перед ними стоит журналист – гость, да ещё и не с улицы, а по делу! А им будто всё равно… Может, дело не в них, а во мне? Может, я и вправду не умею разговорить? Но ведь человек, если болит – сам расскажет, разве не так?

– Так мы пишем статью, или нет? – вырвалось у меня.

Дед задумался. Целую минуту ни звука. Его неторопливость начинала злить. До чего можно думать так долго? О чём он вообще размышляет?

Тем временем бабушка вернулась, неся скатерть – обеими руками, аккуратно, с дрожью в пальцах, будто боялась уронить. Видно было: тяжело.

– Ханум, – сказал дед. – Этот парень пришёл писать статью. Про Тухтасина…

Бабушка уставилась на меня. Как будто искала на моём лице – можно ли доверять? Потом поставила скатерть, обернулась к деду:

– А вернут ли они письма и фотографии?

– Это другой, – сказал дед. – Он молодой, не те… Там один даже по телевизору показывался.

Я понял, их уже обманывали. Журналисты брали фотографии, письма сына и не возвращали.

– Я не такой, – поспешил я заверить. – Если сказал, что напишу, напишу. Не хочу зря давать надежду.

– Не обижайся, сынок, – сказал дед. – Ханум, раскладывай, ставь чай… Все писали, один даже в передаче показал.

Он не знал, как ко мне обращаться, то «ты», то «вы».

– Но почему вы будто сердитесь на журналистов?

– Не сердимся, – ответил он, глядя вслед жене. – Просто каждый, кто приходил, что-то уносил. Все говорили: «вернём» и не возвращали. А для нас это было святое. Единственное, что осталось от сына, та самая форма, в которой он вернулся… В цинковом гробу…

Я понял: журналисты уносили с собой вещи, фотографии для своих сюжетов, и не возвращали. Люди чувствовали, что их память крадут.

– Мне ничего не нужно, – сказал я. – Просто расскажите о нём…

– Ты всё равно не поймёшь, – сказал дед. – Все приходили, слушали, писали… А Тухтасин не вернулся. Только боль снова и снова поднималась. Зачем?

Ах вы, старики… Разве вы не понимаете? Когда о человеке кто-то вспоминает – значит, он не зря жил. Его имя живо. Его помнят. А больше ведь ничего и не нужно…

Я попытался это объяснить, но дед не понял.

– Красиво говоришь, – тихо сказал он. – Тебя ведь учили. А мы не учёные. Не умеем таких слов… Чтобы тебя понять ум нужен. А у нас, что с нас взять… Вот в прошлом году, когда снег был по колено, крыша над стойлом провалилась, скот заболел… А у нас всего одна корова, да и та, как мы, старая. Каждый год приходится крышу чинить… А если бы сын был жив, внуки бы всё сделали. Он бы шифер купил, прибил… А теперь я сам то к корове, то в огород, то за водой, то в мельницу… А должен бы сидеть в углу, приказывать внукам. А журналист… он придёт, уйдёт. А заботы останутся.

– Обратитесь в местный хокимият3! – выпалил я. – Если не помогут, пишите выше! Обяжут!

– Нет, ты не понял… – покачал он головой. – Милосердие не вымолишь приказом. Хокимият не родит тебе внуков…

Старуха вышла, неся солдатскую форму. Положила передо мной:

– Вот всё, что осталось от сына…

Я взял её за рукав – старая, пыльная, мятая, военная форма. Почему-то другая рукава не поднимался. Я заглянул – разрезана пополам.

– Её разрезали?

– Такой её и прислали, – сказал дед. – На покойников надевают половинку. Рука была, видно, скована… Мы сняли и в саван завернули.

Я вздрогнул и отшвырнул форму. Не думал, что это было снято с мёртвого…

– Вот, – сказал дед, наблюдая за мной. – Хочешь писать статью, но не подумал даже, мой сын был человеком. Потом умер…

– Что писать? – спросил я, чтобы отвлечь. – Написать, что махалля безразлична, не помогает?

– Почему… – сказал дед. – Все хорошие. Просто… Не пиши. Всё равно пользы не будет. Мёртвых не воскресить…

Я молчал. Не знал, как объяснить этим людям очевидное. Видно было: дед не передумает.

Мы попрощались.

На следующий день, ближе к обеду, я закончил статью. Получилась пронзительная зарисовка – о пожилых родителях, потерявших единственного сына, остро ощущающих одиночество, беспомощность, и безмолвную муку старости. Носир ака слегка подредактировал и быстро дал в печать.

Целую неделю я ждал. Нервничал, надеялся. Ничего. Тишина.

На второй неделе Носир ака отправил меня на базар – за картошкой. К обеду собирался варить суп.

Базар был рядом. Я быстро сбегал, купил полкило картошки, двести граммов мяса, пару морковок. И на выходе из ворот – столкнулся с тем самым дедом. Он шёл тяжело, с белым мешком в руке.

Сердце екнуло. Я бросился к нему:

– Ассалому алейкум, бобо!

Он посмотрел мимо, как будто не узнал, и пошёл дальше.

– Вы меня не узнали?

– Лицо знакомое…

Что? Свой герой не узнаёт своего журналиста? Я назвал себя, напомнил, кто я. Он выслушал с безразличием и продолжил путь.

– А после статьи что-нибудь изменилось? – крикнул я ему вслед.

– Что, твоя статья вышла? Не видел, – бросил он через плечо.

Я растерянно вернулся в редакцию.

– Представляете, он меня не узнал! – выпалил я. – Совсем не узнал!

Рассказал Носир ака всё как есть.

Он молча выслушал. Потом взял из стопки свежих газет одну, расстелил на столе и высыпал на неё картошку с морковкой.

– Ты неправильно мыслишь, – сказал он наконец, разделывая мясо. – Думаешь, весь мир – это газета и пара статей. А на самом деле жизнь совсем другая. Этот дед – не герой твоей статьи. У него своя жизнь. Если ты такой способный – воскрешай его сына. Нет? Не можешь? Вот и всё. А ты – как и все наивные писатели – думаешь, что пером можно перевернуть мир. Но наша задача не в этом. Мы не меняем жизни. Мы просто пишем. О жизни – да. Но не для того, чтобы её изменить. Мы отражаем. Чем быстрее поймёшь своё место, тем легче будет.

– Откуда вы это знаете? – спросил я, не скрывая удивления.

Я от него не ожидал таких слов.

– Сам всё прошёл… Я ведь тоже когда-то был студентом… – вздохнул он. – Ладно, оставим. Иди в интернет, поищи новости. Готовим следующий номер. Газета – как жизнь: не ждёт.

Почему-то после этих слов… мне расхотелось быть журналистом.

Я вернулся в университет другим.

Я больше не верю, что слово может изменить мир. И, кажется, через несколько лет я тоже превращусь в очередного Носир ака.

Осталось только найти другую работу – вот и весь мой главный вывод.

КОГДА УЕХАЛ ТРАКТОР

Да, получился потрясающий рассказ!

Он давно носил его в голове… «Давно» сказал? Солгал. С тех пор как себя помнит, с детства, он возвращался к этой теме. Даже когда и не помышлял стать писателем, она уже не давала ему покоя. Правда, тогда он не думал писать о ней. Это было просто, самое тонкое чувство его сердца. И вот, спустя сорок лет, история написана.

Даже назвать её рассказом он стесняется. Какой же это рассказ? Это же самое сокровенное переживание души, ярчайшее воспоминание детства, событие, потрясшее его жизнь и определившее её путь!

Он всегда чувствовал, насколько тема деликатна.

Хотя и думал об этом годами, никак не решался перенести её на бумагу. И только месяц назад, услышав тёплые отзывы о своём последнем романе от знакомых и коллег, обрёл уверенность. Убедился, что стал настоящим писателем, и сказал себе: «Всё, пора. Дальше откладывать нельзя. Наступил мой творческий расцвет, дальше – только спад. Надо успеть. Сейчас или никогда!»

Он написал рассказ в этом состоянии, с этой мыслью. Неделю не решался показать его никому. Читал снова и снова, правил, гордился собой. Каждый раз, перечитывая, испытывал дрожь, слёзы наворачивались на глаза. И всякий раз после прочтения восклицал: – Да! Не зря столько лет ждал… Получилось! Я не так уж и плох!

Наконец, он отправил рассказ в редакцию через Всемирную паутину. Два дня провёл в тревожном ожидании. Ведь это – самое главное произведение его жизни, суть его судьбы. Что скажут в редакции?

Ответа всё не было. На третий день он сам пошёл туда. Мог бы и позвонить, но считал, что такое произведение не обсуждается по телефону, как какой-нибудь черновик. Хотел посмотреть в глаза редактору. Пусть скажет прямо. Конечно, если начнут хвалить – будет немного неловко, даже покраснеет, но стерпит. Мог бы, как его журналист-друг, в полушутку отмахнуться: «Ну, если не умею плохо писать, что поделаешь».

Редактор был погружён в экран, будто в него нырнул. Увидев писателя, распрямился, встал, протянул руку, указал на кресло.

– Рассказ присылал… Получили?

Он, как учили в книгах по практической психологии, слегка наклонился вперёд, повернулся телом к собеседнику – чтобы разговор получился доверительным.

– Получили… получили, – быстро заговорил редактор.

«Волнуется, – подумал писатель. – Значит, впечатлило!» Он решил пока промолчать. Как учит психология, сопровождал молчание лёгкой улыбкой.

– Пишете здорово, – сказал редактор и почему-то усмехнулся.

«Что тут смешного? – напрягся писатель. – Или он, как и я, стал заложником психологии? Улыбку переиграл? А ведь излишняя улыбка может говорить и о страхе, и о попытке понравиться».

– Ну, так… – Он запнулся. Не нашёл, что добавить.

– Юмор у вас отменный, – снова усмехнулся редактор.

Писатель опешил. Где он увидел юмор? Улыбка была искренней… Неужели историю, в которой заключены все его боль и воспоминания, считают смешной?

– О каком рассказе речь? – наконец решился спросить.

– Тот, что вы прислали три дня назад… «Зелёные штанишки». Само название – с иронией. Здорово придумали.

Редактор взглянул на его лицо и понял – обидел. Поспешил заговорить мягче:

– «Зелёные штанишки», – повторил писатель с горечью. – Где там у меня юмор?

Редактор замолчал, в комнате стало неуютно.

– Это серьёзный рассказ, – почти с обидой произнёс писатель.

– Да, конечно… серьёзный, – заторопился редактор. – Содержательно серьёзный. Я про ваш стиль. Лёгкий, с нюансами. Прочитаешь – и невольно улыбаешься.

«Значит, сам не ведая того, стал шутом литературы…» – эта мысль пронеслась в его голове и испугала. Он ведь никогда не мечтал быть клоуном. Даже в литературе. Да, он любил читать сатиру. Там легко увидеть фальшь. Он и сам пробовал такие рассказы писать – чтобы сравнить силы, испытать искренность, набраться опыта. Но теперь выходит, что именно эти опыты стали его визитной карточкой.

– Вот то место понравилось, – попытался смягчить редактор. – Где сестра натянула ему штанишки с резинками понизу… Деталь – изюминка!

Писатель с удивлением посмотрел:

– Там слово «брючины с резинками”.

– Я понял, – сказал редактор. – Но ведь в этом и смешно: резинки внизу – необычно. Хорошая находка.

Писатель посерьёзнел:

– В детстве у нас так и было. Чтоб пыль и грязь не залетали.

– Может быть… Но вы это написали, и получилось интересно. В жизни всё бывает, но литература не всё принимает.

Редактор взглянул на него, их взгляды пересеклись. Хозяин офиса уловил в этих глазах недовольство и отвернулся к экрану.

– Литература, это же и есть тонкие нюансы, лёгкая ирония, точная сатира… Как у Гоголя. Как у Абдуллы Каххара. Вне этого – и литературы-то нет… Но рассказ мы опубликуем. Он нам понравился.

Писатель вернулся домой. Душа его была тяжела, как предвечернее небо зимой. Почему – и сам не знал. Рассказ-то примут, значит – хороший. Но почему так тоскливо?

«Кажется, я стал слишком требовательным, – размышлял он. – Чем больше достигаю, тем меньше кажется. Уже и читательская улыбка раздражает. А ведь раньше мог себя сдержать, знал: и без громких слов можно жить. Когда мои тексты не печатали, я всё равно писал, не обижался. А теперь? Даже если публикуют, мне не по себе. Теперь мне ещё и похвала нужна?»

Он позвонил своему другу – мне, преподавателю филфака. Я как раз анализировал итоги опроса о современном узбекском романе.

– Привет профессуре! – услышал я в трубке. Сразу узнал – это мой писатель-друг.

– Эй, писатель, сам ли это? – с усмешкой отозвался я. Он не возражал – кажется, ему это нравилось.

– Надо поговорить по душам, – в его голосе сквозила тоска.

– Что случилось?

– Не спрашивай… Написал рассказ, о чём всю жизнь думал. Самый важный, самый лучший рассказ. Помнишь, я говорил детские воспоминания, трактор, пыльная улица…

– Помню. Его не опубликовали?

– Хуже… Рассмеялись. Смешной, мол.

– Да ты хорошо юморишь… – попытался подбодрить я. – Смешно – значит, живо.

– Я всерьёз писал. Выложил душу. Даже название – «Зелёные штанишки» – и то показалось им смешным.

– Что?! – я едва сдержался от смеха. – «Зелёные штанишки»? Это памфлет на «Зелёную книгу» Каддафи, что ли?

– И ты туда же! – обиделся писатель.

Он часто рассказывал мне об этом воспоминании. Особенно после рюмки – глаза краснели, губы дрожали. Но я никогда не испытывал к этим рассказам особого чувства. Трактор, пыльная улица, торопящаяся на свадьбу мать и обманутый ребёнок – что тут трогательного? Я – специалист, я знаю: серьёзное у него не цепляет, а вот ирония – блестяще выходит. Сам он этого не понимает.

Я решил объяснить:

– Ты не понимаешь, иногда то, что тебе кажется самой тонкой эмоцией, другим – ничто. Или хуже, вызывает противоположное чувство!

Кажется, мои слова его не тронули. В трубке – лишь вздох. Надо было сменить тему:

– Знаешь, чем я занят? Анализирую итоги опроса по романам начала XXI века.

– Меня кто-то упомянул? – с робостью спросил он.

– Помнишь свой последний роман «На пороге ужаса»? Его часто вспоминали…

– Этот?! – он разочарован. – А как же «Гариб»?

– О нём ни слова, – сказал я прямо.

– Почему? Там вся моя боль! Самое острое, самое личное! А «На пороге ужаса» – пустышка!

– Ты свои романы между собой ревнуешь, что ли? – я разозлился. – За десять лет вышло 64 романа. Один из них – твой. Что не так?

Он помолчал. Из трубки доносилось что-то неразборчивое.

– То есть среди 64-х моему «Гарибу» не нашлось места? – наконец спросил он.

– Нет. Не обижайся, язык у него слабый. А «На пороге ужаса» написан сильно.

– Мне не важен язык. Там – душа, чувства…

– Ты столько пишешь, и всё ещё не понял, друг. В литературе главное не чувства, а язык. Недаром её зовут словесным искусством. Сначала слово! Потом всё остальное.

– А смысл? Глубина? – он был в шоке.

– После. Первое слово!

Когда он увлекался психологией, то читал Адлера. Тот говорил: жизнь сама по себе лишена смысла, человек сам придаёт ей содержание. Он рассказывал мне об этом с воодушевлением. Сейчас мои слова, видимо, напомнили ему ту же истину.

– И ты туда же! – обиделся он.

– Это и есть литература, – объяснил я. – Не жизнь.

Беседа не заладилась. Он положил трубку и вышел на улицу. Шёл вдоль обочины, думая о чём-то далёком. Вдруг вспомнилось то самое, 40-летней давности, когда ему было два года.

Это было летом. Деревенская улица, без асфальта, только пыль и следы от колёс телег, тракторов. Он обожал бегать по этой пыли. Волшебное было время: мир был красив и добр.

Он снова играл в пыли. Наверное, был в штанишках. К дому подъехал трактор с прицепом, полным женщин. Из калитки вышла его мать – самая красивая, самая светлая женщина на свете. Тогда она для него была ярче солнца. Даже забывшись в пыльных играх, стоило увидеть её – сердце начинало биться, хотелось броситься к ней, обнять ноги.

И в тот день он побежал к ней. Она остановила его рукой – запачкает одежду.

– Куда ты? – спросил он.

– На свадьбу. А ты – домой, сестра накормит.

– Я тоже хочу на свадьбу!

– Детям нельзя. Я привезу тебе вкусняшку.

– Всё равно пойду!

Ему казалось: если не пойдёт сейчас, потеряет её навсегда.