Полная версия

От Сирина к Набокову. Избранные работы 2005–2025

Александр Долинин

От Сирина к Набокову. Избранные работы 2005—2025

© А. Долинин, 2025

© А. Мануйлов, дизайн обложки, 2025

© OOO «Новое литературное обозрение», 2025

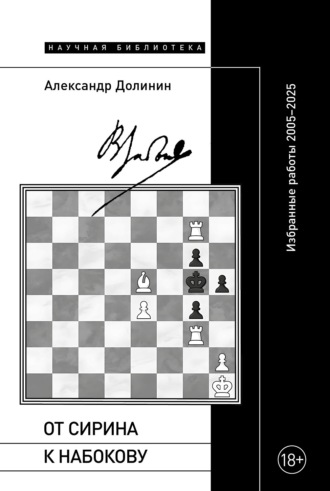

В оформлении обложки использована задача «Мат в три хода», составленная Набоковым.

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Научное приложение. Вып. CCLXXXVII

От автора

Эту книгу я задумал как продолжение (причем не только хронологическое) первого сборника моих статей о Набокове «Истинная жизнь писателя Сирина» (2004). Ее заглавие перекликается с подзаголовком вошедшей в давний сборник статьи «„Двойное время“ у Набокова (От „Дара“ к „Лолите“)» и одновременно отсылает к последней строфе стихотворения «Мы с тобою так верили…» (1938), в котором Набоков обращается к самому себе в юности и отрицает идею непрерывности жизненного и творческого пути:

Ты давно уж не я, ты набросок, геройвсякой первой главы – а как долго нам верилосьв непрерывность пути от ложбины сыройдо нагорного вереска.Я начал заниматься Набоковым в благословенные годы перестройки и гласности, на заре отечественного набоковедения. Тогда на Западе, особенно в США, о Набокове много и ярко писали видные зарубежные слависты и компаративисты – Владимир Александров, Геннадий (Джин) Барабтарло, Дон Бартон Джонсон, Джейн Грейсон, Сергей Давыдов, Саймон Карлинский, Джулиан Конноли, Присцилла Мейер, Омри Ронен, Пекка Тамми, дружеское общение с которыми принесло мне большую пользу. За немногими исключениями, они, как и я, предпочитали русского Набокова американскому и, хорошо зная русскую литературу, уделяли большое внимание русским корням всей набоковской поэтики и метафизики. С самого начала я пошел по их стопам, сделав главным объектом изучения многочисленные литературные подтексты русскоязычных романов и рассказов Набокова.

Вскоре мне стало понятно, что Набоков держал в голове почти всю русскую послеекатерининскую литературу первого и второго ряда и именно она питала его прозу. Так, только в первой главе «Дара» упоминаются, цитируются, обсуждаются Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тютчев, Некрасов, Фет, Лев Толстой, Чернышевский, Достоевский, Тургенев, Гончаров, Писемский, Лесков, Чехов, Бунин, Анненский, Бальмонт, Брюсов, Блок, Андрей Белый, Гумилев, Маяковский, Ходасевич, Есенин, Мандельштам, Г. Иванов, Адамович (список неполный). Все мои статьи, вошедшие в «Истинную жизнь писателя Сирина», были посвящены связям русской прозы Набокова с отечественной литературной традицией – его спору с Достоевским и достоевщиной в «Отчаянии», пушкинским подтекстам в «Приглашении на казнь», игре с «петербургским текстом» в «Даре» и нескольких рассказах, напряженному диалогу с современниками, как советскими, так и эмигрантскими, и т. д. Работы, вошедшие в первый раздел настоящего издания, развивают те же темы, расширяя современные Набокову контексты. В статье «„Мачеха российских городов“: Берлин 1920-х годов глазами русских писателей» показано, как Набоков выстраивает многоплановый образ чуждого ему города и его жителей в полемике с описаниями Берлина у Андрея Белого, Шкловского, Эренбурга; в статье «Набоков и советская литература» речь идет о «Приглашении на казнь» как ответе на прославление чекистских палачей в советской публицистике начала 1930-х годов и на изображение заключенного поэта в романе Тынянова «Кюхля»; к ней примыкает другая статья о «Приглашении»: «Искусство палача. Заметки о теме смертной казни у Набокова», в которой обсуждается набоковское понимание смертоносного тоталитаризма как высшего проявления пошлости. Две статьи раздела посвящены «Дару». «О романе Набокова „Дар“» – это вариант работы «„Дар“: поэтика, проблематика, контекст», известной читателям моего комментария к роману[1]; «Две книги на стуле около кровати» – исследование противопоставления «Анненский – Ходасевич», выступающего в тексте как прообраз литературных позиций героя и его антагонистов. В статье «Вырезки и выписки как элемент художественного текста: Набоков – Вагинов – Тынянов» я сравниваю три различных стратегии обращения с историческими источниками художественных текстов трех упомянутых писателей и прихожу к выводу, что различия обусловлены их противоположными взглядами на исторический процесс и место художника в нем. Наконец, «Пять заметок о рассказе Набокова „Весна в Фиальте“», прежде печатавшиеся с юбилейным посвящением А. К. Жолковскому, представляют собой комментарии к одной из самых известных новелл писателя.

Во второй раздел книги включены работы о «Лолите» и рассказе «Знаки и символы», а также об издателе и комментаторе Набокова Карле Проффере. Переход на английский язык, как известно, дался Набокову нелегко. В послесловии к «Лолите» он сокрушался об отказе «от природной речи, от моего ничем не стесненного, богатого, бесконечно послушного мне русского языка ради второстепенного сорта английского языка, лишенного в моем случае всей той аппаратуры – каверзного зеркала, черно-бархатного задника, подразумеваемых ассоциаций и традиций – которыми туземный фокусник с развевающимися фалдами может так волшебно пользоваться, чтобы преодолеть по-своему наследие отцов»[2]. Характерно, что потерю языка Набоков воспринимает как потерю связи с «подразумеваемыми ассоциациями и традициями» (то есть, безусловно, с русской литературой), утверждая, что на чужом языке он лишен возможности выполнять свою главную задачу – «преодолевать по-своему наследие [литературных] отцов». Однако еще в ранней статье о «двойном времени» у Набокова, упомянутой выше, я мимоходом заметил, что даже в «Лолите» – самом американском романе писателя, в котором никто из основных персонажей не имеет отношения к России и русскому языку, – ощущаются тематические и интонационные переклички с «Исповедью Ставрогина» и с эротикой русских символистов. Это наблюдение и предложенную на его основе «ревизионистскую» интерпретацию романа я развил и подробно аргументировал в большой новой работе «Русский субстрат „Лолиты“», где выявлен целый пласт русских «ассоциаций и традиций», проходящих через весь текст и образующих то, что Набоков назвал «нервной системой книги, <…> подсознательными координатами ее начертания»[3]. Включая в американский контекст прямые отсылки только к тем русским авторам, композиторам и артистам, которые в 1950-е годы были хорошо известны американскому образованному читателю, Набоков облегчает ему доступ к этим координатам.

Все остальные статьи, вошедшие в книгу, ранее печатались в журналах и научных сборниках (см. список в конце книги).

В приложение к книге я включил два архивных материала: подготовленную вместе с Г. Утгофом рецензию Набокова на три поэтических сборника, вышедших в Берлине в 1924 году, и его письма к Г. П. Струве 1925–1935 годов. В последнем случае это не републикация писем и моих комментариев к ним, печатавшихся в 2003–2004 годах в петербургской «Звезде», а их новая редакция, сделанная не по машинописным копиям, как ранее, а по оригиналам из Библиотеки Конгресса. Комментарии к письмам тщательно пересмотрены и расширены.

Редактирование еще не законченной книги несколько лет назад начал Г. Утгоф, а продолжила и закончила А. Мартыненко. Я чрезвычайно признателен им за придирчивое чтение и полезные замечания, поправки и предложения. На протяжении последних двадцати лет моих занятий Набоковым я неизменно пользовался поддержкой, советами и помощью очень многих набоковедов по обе стороны океана и моих верных друзей и коллег, с которыми мы вместе прошли длинный путь «до нагорного вереска», – К. М. Азадовского, Б. А. Каца, Л. Н. Киселевой, К. А. Кумпан, А. В. Лаврова, Г. А. Левинтона, В. А. Мильчиной, А. Л. Осповата, Н. Г. Охотина, Р. Д. Тименчика. Им и другим моим внимательным читателям и слушателям, моим аспирантам и студентам – моя сердечная благодарность.

Особо я должен в очередной раз поблагодарить мою любимую жену Г. В. Лапину, первого и самого придирчивого читателя и советчика, чья помощь и забота поддерживают и радуют меня долгие годы нашей совместной жизни.

В основной части сборника использована стандартная система постраничных сносок. Цитаты из произведений Набокова русского периода даются в квадратных скобках с указанием на номер тома и страницы по изданию: Набоков В. [В. Сиринъ.] Собрание сочинений русского периода: В 5 т. СПб.: Симпозиум, 2002–2009.

Тексты американского периода цитируются с пометой Амер, с указанием тома и страницы по изданию той же серии: Набоков В. Собрание сочинений американского периода: В 5 т. СПб.: Симпозиум, 2004–2008. Английский текст «Лолиты» приводится по изданию: Nabokov V. The Annotated Lolita / Ed. with Preface, Introduction, and Notes by A. Appel, Jr. New York, 1991 и обозначается литерами AL.

В Приложении «Неизвестная рецензия Набокова» ссылки даются в круглых скобках внутри текста и ведут к списку литературы и принятых сокращений (с. 385–387).

В Приложении «Письма В. В. Набокова к Г. П. Струве 1925–1935» комментарии к каждому письму даны в формате концевых сносок.

Все переводы с иностранных языков, если их авторы не указаны в сносках, выполнены мной.

I

«Мачеха российских городов»

Берлин 1920-х годов глазами русских писателей[4]

Никто доподлинно не знает, сколько русских обосновалось, хотя бы на время, в Берлине в начале двадцатых годов. «Справочник-альманах», выпущенный в самом начале 1922 года, сообщал: «Новая русская колония в Германии, образовавшаяся из военнопленных, интернированных и беженцев, состоит из 300–400 тыс. человек (около 100 тыс. человек в одном Берлине»[5]. «Более 400 тысяч русских – в Берлине»[6], – утверждал Маяковский, возвратившийся из Германии год спустя; Виктор Шкловский во втором издании «Сентиментального путешествия» (1924) писал, что в Берлине «триста тысяч русских разных национальностей бродят в трещинах гибнущего города»[7]. Согласно осторожным подсчетам некоторых историков, на пике эмиграции русское население юго-западного округа Берлина Шарлоттенбурга, переименованного местными шутниками в Шарлоттенград[8], насчитывало более ста тысяч человек. Независимо от численности, русские в Берлине были на виду и на слуху – по крайней мере, для самих эмигрантов. Герой романа Набокова «Подвиг» Мартын, приехав из Швейцарии в Берлин, с удивлением обнаружил «развязную, громкоголосую Россию, которая тараторила повсюду – в трамваях, на углах, в магазинах, на балконах домов» [III: 197]. Казалось, русские колонизировали чужой город, навязав покорным туземцам свои обычаи, культурные коды и вкусы. Другой Набоков, Николай, известный композитор, писал в своих любопытных, хотя не полностью достоверных воспоминаниях:

Русские эмигранты в Берлине не были похожи на робких, запуганных беженцев, которые волнуются и трепещут, оказавшись во враждебном окружении. Казалось, они заняли Берлин и разбили здесь русский лагерь.

Были в Берлине русские газеты, русские театры, русские школы и церкви, русские кабаре и библиотеки. Были русские литературные клубы и издательства, русские спекулянты валютой, русские книжные магазины, русские картинные галереи, бакалейные магазины, кондитерские, антикварные лавки и лавки старьевщиков, которые торговали фальшивыми или настоящими изделиями Фаберже и иконами – подлинными или подделками.

Центральный район Западного Берлина, от Wittenbergplatz (Виттенберг Плац) мимо Gedächtniskirche (Гедехтнискирхе) и вниз по Kurfürstendamm (Курфюрстендамм), казалось, капитулировал перед русскими пришельцами. Каждый второй человек на улице, в кафе или магазинах говорил на русском или на ломаном немецком языке. Повсюду – на стенах и рекламных столбах можно было увидеть не только афиши русской оперы и концертов русских исполнителей, но объявления русских политических собраний, офицерских клубов, благотворительных комитетов. Вдовствующие балерины открывали балетные школы, писатели устраивали собрания и публичные чтения прозы и поэзии[9].

Бурная литературная и интеллектуальная жизнь «Русского Берлина» довольно неплохо документирована и изучена. Постоянные и временные жители Берлина – Александр Бахрах, Нина Берберова, Иосиф Гессен, Роман Гуль, Евгений Лундберг, Владимир и Николай Набоковы, Глеб Струве, Алексей Толстой, Владислав Ходасевич, Виктор Шкловский, Илья Эренбург и другие – оставили ee описания в дневниках, письмах, эссе, травелогах, мемуарах, стихах и прозаических текстах. Опубликовано довольно много работ, подробно рассказывающих о жизни и трудах в Берлине самых известных авторов, как эмигрантов, так и советских визитеров, которые в 1920-е годы часто посещали Берлин[10]. Однако в большинстве из них «Русский Берлин» рассматривается как некое образование, существовавшее отдельно от «Берлина немецкого» и с последним слабо связанное. Далее я попытаюсь восполнить это упущение и рассмотреть восприятие Берлина – по слову Ходасевича, «мачехи российских городов»[11] – русскими писателями и поэтами двадцатых годов в более широком контексте.

Двадцатые годы прошлого столетия обычно называют «золотым веком» или «великолепным десятилетием» в истории Берлина[12]. После массовых беспорядков, политических потрясений и экономической катастрофы в самом начале послевоенного периода для города наступили, как позднее напишет Готфрид Бенн, «его самые великолепные годы, его парижские годы, время расцвета талантов и искусства»[13]. С точки зрения некоторых современников, Берлин даже опередил Париж в борьбе за титул культурной столицы Европы. «Казалось, что все лучшие творческие силы вновь засияли, озаряя последнее пиршество духа многоцветным великолепием, пока не опустилась ночь варварства», – с ностальгией вспоминал знаменитый дирижер Бруно Вальтер[14]. Он и другие современники говорили о достижениях берлинских авангардных театров (которые считались «лучшими во всей Европе», по оценке писательницы и драматурга Вики Баум[15]); захватывающих экспериментах в изобразительном искусстве, кино, архитектуре и музыке; о беспрецедентном культурном взрыве. Параллельно с авангардом – конструктивизмом, «новой объективностью», дадаизмом, атональной музыкой и т. д. – процветала бурная массовая культура, предлагавшая богатое разнообразие развлечений: джаз, дансинги, кабаре и стриптиз, спортивные зрелища – особенно бокс и велосипедные гонки, – балы, парки аттракционов, кинотеатры и эротические журналы на любой вкус. Охватившая всех гедонистическая жажда полной свободы и экспериментирования стимулировала технический прогресс (именно Берлин первым из европейских городов установил светофоры), меняла моду и образ жизни и поощряла нетрадиционные типы поведения. Откровенное обожание обнаженного тела и публичная демонстрация наготы стали олицетворением раскрепощенного послевоенного Берлина. Сексуальная вседозволенность не знала себе равных в мире. Главный герой романа Эриха Кестнера «Фабиан. История моралиста» (1931), решив изучить берлинский стиль, сталкивается с примерами разного рода распутства повсюду: бары нудистов, клуб, где можно найти сексуального партнера на одну ночь, открытые адюльтеры, голодные девицы в купальных костюмах, предлагающие себя в дансингах за еду и деньги, лесбийский ресторан La cousine, мужской бордель. Кристофер Ишервуд, английский интеллектуал и гомосексуал, который приехал в Берлин в конце 1920-х годов, чтобы воспользоваться сексуальной свободой и отведать «бурлящую на огне похлебку истории», писал в романе «Мир вечером»:

В Берлине недостаточно было просто хотеть секса; нужно было уточнить, какого именно партнера вы желаете получить – юную девственницу, семидесятилетнюю старуху, девицу в высоких ботинках с кнутом в руке, трансвестита, полицейского, пажа, собаку. Для удовлетворения аппетитов существовали бордели и бары на всякий вкус. Для тех, кому не удавалось определиться с выбором, существовал Музей сексуальных наук, где можно было изучить фотографии гермафродитов, пыточные инструменты садистов, рисунки сексуальных фантазий нимфоманок, женское белье, которое офицеры носили под форменной одеждой, и много других диковин[16].

Причудливая смесь высокой и низкой культур, поляризованная радикальная политика, сексуальная вседозволенность и цинизм придавали веймарскому Берлину некую ауру модернизма и даже футуризма. Стивен Спендер, еще один англичанин, приехавший в Германию, чтобы попробовать «похлебку истории», писал в автобиографии «Мир внутри мира» (World Within World):

Модернизм в этой Германии был <…> своего рода популярным массовым движением. Дома без крыш, экспрессионистская живопись, атональная музыка, гомосексуальные бары, нудизм, солнечные ванны, походы – все это приживалось, превращаясь в яркие, кричащие, игривые краски, которые окрашивали всю страну[17].

Полнометражный документальный фильм Вальтмана Руттмана «Берлин: симфония большого города»[18], популярные романы этого периода (например, знаменитый «Берлин, Александерплац. Повесть о Франце Биберкопфе» Деблина), эссе писателей и журналистов (среди которых выделялись Вальтер Беньямин и Зигфрид Кракауэр) – все представляли столицу немецкого модернизма как метрополис нового типа, как постоянно меняющийся город, беспрестанно стирающий свое прошлое и заново изобретающий настоящее. Раздробленный на множество не связанных между собой фрагментов, Берлин заменил узнаваемое, относительно неизменное «лицо» бесконечным разнообразием воплощений, конфигураций и узоров. З. Кракауэр в своем знаменитом эссе «Курфюрстендамм: улица без памяти» (1932) писал, что жизнь в Берлине – это «не линия, но ряд точек; город живет сегодняшним днем, избавляясь от дня вчерашнего, как от старой газеты»[19]. Независимо от их взглядов на погоню за новациями, молодые немцы, приезжавшие в Берлин со всей страны, сходились на том, что город испускает «странное электричество»[20], заражает энергией, придает жизненную силу и таким образом завораживает и покоряет людей. Как писал в своей автобиографии известный драматург Карл Цукмайер (Carl Zuckmayer, 1896–1977), поселившийся в Берлине в 1924 году, он и другие провинциалы его поколения смотрели на столицу, как «угольщик смотрит на жену миллионера», и говорили о нем, как говорят о «наглой, высокомерной выскочке, бездушной, истеричной», но желанной женщине, которая будит самые смелые фантазии: «…все хотят ее, всех она манит»[21].

Именно эта эротическая одержимость чарами нового Берлина в большинстве русских описаний города явно отсутствует. На самом деле если кто-то из русских авторов и обращал внимание – пусть мимоходом – на всевозможные технические и культурные новации в Берлине второй половины 1920-х годов, после завершения экономического кризиса, это были в основном сторонники коммунистического режима: либо гости из Советской России, либо эмигранты, подумывающие о возвращении на родину. В ярких проявлениях технического прогресса и новых формах общественной жизни они видели прообраз светлого будущего, которое ожидает модернизируемую Советскую Россию. Так, Роман Гуль, тогда «большевизан», в автобиографической книге «Жизнь на фукса» (1927), опубликованной в СССР, восхищался Берлином «сегодняшнего дня»:

Кинотеатры Уфы с великолепным дворцом «Уфы ам Цоо», радиобашни, резервуары газа, заводы Юнкерса, Сименса, Шварцкопфа, электрические поезда, унтергрунды, бары, дансинги – вот чем знаменит Берлин, зародышевая душа послевоенной Германии. <…> Трудно немцу дать темп американца. И тем не менее Германия американизируется. А Берлин идет во главе[22].

Гулю вторил Илья Эренбург, описавший Берлин дважды, в очерках 1923 и 1928 годов, и заметивший, что за пять лет в городе произошли удивительные перемены. Теперь Берлин для него – это высшее воплощение современности, где «ничего не осталось от недавнего прошлого», «апостол американизма», наиболее удобное и современное городское пространство, где «наша эпоха» непосредственно ощущается «в сигаретных коробках, в походке Потсдамерплац, в последней системе газовой кухни, в трех тарифах автомобилей и в тридцати тарифах женщин…»[23] Сергей Третьяков, горячий ревнитель и коммунизма, и модернизма, который посетил Берлин в 1930 году, пришел в восторг от таких изобретений и технических новинок, как «бумажные стаканы для молока <…> спектакли светореклам на берлинских фасадах и насыщенность страны железом <…> светофоры, нержавеющая сталь»[24].

Те же русские эмигранты в Берлине, которые, мягко говоря, не одобряли большевизм, обычно относились ко всем урбанистическим новациям без всякой симпатии, усматривая некую связь между немецкой модернизацией и коммунистической идеологией. На то у них были некоторые основания, поскольку немецкий модернизм в сфере культуры был тесно связан с левой политикой. «Почти все немецкие интеллектуалы, которых мы знали, принимали и практиковали своего рода левую ортодоксию, – свидетельствует Стивен Спендер. – Такое отношение повлияло на театр, роман, кино и даже музыку и живопись»[25]. Поэтому выразить восторги по поводу новых веяний нередко значило занять определенную политическую позицию. В рассказе Набокова «Встреча» (1932) успешный советский инженер, приехавший в Берлин в командировку, навещает своего брата Льва, полунищего эмигранта, и принимается рассуждать о переменах, произошедших в Берлине со времени его первого приезда в Германию в двадцать четвертом году. «Перещеголяли Америку, – сказал он. – Какое движение на улицах. Город изменился чрезвычайно» [III: 575]. После короткого вымученного разговора он повторяет те же банальности à la Эренбург или Гуль: «Американизация <…> – Движение. Замечательные дома» [III: 577]. Для Льва эти клише ничего не значат, поскольку его Берлин не имеет с ними ничего общего. Это мрачный, темный, неприветливый город: «Фонарь. Лужа. Темное здание почтамта. Около марочного автомата стояла, как всегда, нищая старуха. Она протянула руку с двумя коробками спичек. Луч фонаря скользнул по ее впалой щеке, под ноздрей дрожала яркая капелька» [III: 578]. Для типичного эмигранта прелести американизированного, футуристического Берлина – это лишь пустые иллюзии; на него не действуют их чары: он живет в мире постоянного отчуждения и со своей позиции чужака наблюдает изнанку враждебного города, не обращая внимания на его великолепный фасад.

Образы города, созданные русскими писателями, контрастируют с каноническим мифом о сверкающем, блестящем, ослепительном Берлине[26]. Вместо многоцветного калейдоскопического городского праздника они изображают тусклый, унылый, монотонный и монохромный городской пейзаж. Например, в «Европейской ночи» Ходасевича Берлин «каменный» («Все каменное. В каменный пролет…»), «громоздкий» («По скважинам громоздкого Берлина»), гнилой («И там, скользя в ночную гнилость»), грязный («Вот так и шлепай по грязи»), дьявольски-мрачный («Дома – как демоны, Между домами – мрак; / Шеренги демонов, / И между них – сквозняк») – пространство, ассоциирующееся с болезнью, бесплодием и насильственной гибелью[27]. Откликаясь на его отчаяние, Нина Берберова позднее проклянет Берлин 20-х годов в своей автобиографии: «Чахлая Германия, чахлые деньги, чахлые кусты Тиргартена, где мы гуляли иногда утрами <…> Чахлые деревья, чахлые девицы на углу Мотцштрассе»[28]. Любопытная книга эссе Андрея Белого «Одна из обители царства теней», написанная после его возвращения в Москву из Германии, представляет собой диатрибу против продажного, гнилого, безумного Берлина, который прячет «дикий хаос действительного разложения и смерти»[29] за фасадом формальной буржуазной благопристойности. На протяжении всего повествования Белый играет с повторением звуков в первом слоге существительных «Берлин», «бюргер», «буржуа» и прилагательных «серый» и «бурый», «серо-бурый» выявляя связь «вялого города»[30] с оттенками серого и бурого цветов, чтобы передать царящую в нем унылую атмосферу скуки и тоски. Приведем поэтически организованное, ритмическое описание Берлина, в котором звуковые комбинации «БУР» и «СЕР» повторяются более десяти раз:

Он <Берлин> <…> нестерпимо жареет ужасною, БУРою копотью летом, и СЕРо-БУРоватая мгла повисает над ним осенями и зимами <…> шлепают под ногами такие же БУРые, мокрые от дождя тротуары; <…> и все это – в БУРой, тоскливейшей дымке, и БУРые, скучные, пРЕСные БЮРгеры спешно бегут в БУРоватых пальто вдоль тех улиц, вдоль СквЕРов, вдоль площади и проваливаются в дыру, зияющую поСЕРедине, чтобы выскочить где-нибудь <…> из точно такой же дыры <…> и нестись вдоль такого же БУРоватого, пренелепого ряда домов в БУРоватой томительной мгле, под БУРеющим небом, над БУРым асфальтом[31].

Там, где восторженные немецкие провинциалы и иностранцы, ищущие раскрепощения, видят многообразие, разнообразие и различия, Андрей Белый обнаруживает лишь ужасающее единообразие:

Улица неотличима от улицы; дом от дома; все дома достаточно монументальны, роскошны, величественны; но все роскоши и величия этих домов интерферируются в поле зрения в одну серую, буро-серую, нудную скуку организованного безумия, в котором понять невозможно ни улицы, ни отдельных домов, ни жильцов тех домов[32].