Полная версия

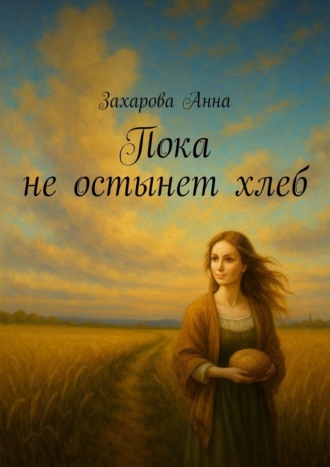

Пока не остынет хлеб

Пока не остынет хлеб

Анна Владимировна Захарова

© Анна Владимировна Захарова, 2025

ISBN 978-5-0068-1585-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Пролог

– Бабушка, а ты жила в землянке?

Стёпка спросил просто, без удивления. Словно речь шла о палатке или шалаше – он сам недавно пытался строить такой во дворе. С царапиной на коленке, с озорными глазами он воспринимал всё как приключение. Даже землянку.

Клава мягко улыбнулась и кивнула.

– Жила.

Она сидела у окна и штопала старую наволочку. На столе внуки пили чай с только что испечённым хлебом и малиновым вареньем. В квартире пахло капустой – на плите томились голубцы. Всё было обыденно и уютно: льняные занавески, цветастая скатерть, летний свет на подоконнике. И на этом фоне вопрос звучал особенно остро, как тонкий звонок из другого времени.

– А почему вы туда попали? – спросила Анюта, устроившись на табуретке, так что ноги не доставали до пола.

Клава положила иглу, посмотрела в окно, будто видела не зеленый двор за домом, а совсем другое – далёкое.

– Потому что тем, кто тогда правил, не нравилось, когда крестьяне жили на своей земле и могли сами себя кормить. У нас было своё поле, масло, мука… – Она вздохнула. – Сказали ночью: «Собирайтесь. Завтра в полдень – выезд».

– И вы поехали? Все? – удивился Стёпа.

– Почти. Я была младшей. Сестру Степаниду не взяли – она фамилию сменила, замуж вышла. Да братья Алексей и Фима уже учились в техникуме. Остальные – все.

Она говорила спокойно, но в голосе проступала натянутая тишина.

– Вагон был длинный, с решётками на окнах. Двенадцать суток пути. На станциях – под конвоем в туалет. Ели то, что успели взять: хлеб да свинину, которую отец успел засолить.

Анюта прижалась к её плечу:

– Бабушка, страшно было?

– Было. Но иногда выбора нет.

Вечер оседал в комнате, будто сам хотел слушать. Наволочка была готова, Клава откусила нитку. И в этот момент на часах с кукушкой раздалось сухое «ку-ку, ку-ку». Она вздрогнула и улыбнулась:

– Скоро дедушка придёт.

Дети оживились, а Клава достала из буфета выцветшую фотографию.

– Вот она, наша семья. Когда мы уже были там, за Уралом.

Дети молча наклонились над снимком. Вглядывались в лица, в глаза и платки, будто слышали дыхание людей с фотографии.

– Ты её всегда убираешь обратно, – прошептала Анюта. – А ты не боишься забыть?

Клава провела пальцем по лицу матери.

– Нет, Анютонька. Забывается лишнее. А то, что по-настоящему твоё, живёт тихо. Здесь, – она коснулась груди. – И жжёт иногда, будто вчера было.

За дверью послышались шаги и в коридоре звонко зазвенел колокольчик.

– Дедушка! – закричали дети и бросились в прихожую.

Клава сложила фотографию в ящик, поправила скатерть и, улыбнувшись им вслед, сказала почти шёпотом:

– Ну вот… можно и ужинать.

Она оглядела кухню: тёплый хлеб, дымок от голубцов, любимые кружки. И вдруг ясно поняла – вот он, ответ. История не в землянках и не в судах. История – в том, что остался дом, где тебя ждут. Где слышат. Где помнят.

А значит – история ещё продолжается.

Глава 1 «Пахнет пшеницей, пахнет бедой»

Вечером пахло пшеницей. Золотистое поле дрожало от жара, будто дышало вместе с землёй. Тося шла по узкой межи, держа в руках сноп, и всё время оглядывалась – не потому что кто-то звал, а просто потому что душа была тревожна.

Мать осталась дома. Лежала уже третий день. Сначала думали – утомление: жара, покосы, сено. Потом пришла слабость, кашель, жар. Отец Тоси умер ещё зимой, с тех пор всё держалось на матери.

Тосе было четырнадцать. Полное имя – Антонида, но с малых лет все звали её Тосей – и в семье, и в селе. За плечами – церковно-приходская школа, две зимы, и одна весна, когда её, малую, поставили пасти утят, а она уснула в траве и потеряла двух. Теперь уже никто не ставил – теперь она сама знала, что и как надо делать.

Жатва была в разгаре. Брат Алексей с утра на верхнем участке. Тосю оставили на подхвате – собрать снопы, перенести в сарай, принести воды. Работы было много, взрослых – нет. И осталась она одна – как будто взрослая, как будто не страшно.

Сноп она опустила у крыльца. В доме было душно. Комары, запах укропа, треснувшее зеркало. В сенях висел платок матери, тот самый, с красной каймой, подаренный ещё до свадьбы. Тося осторожно сняла его, провела пальцами по складке.

Мать лежала на спине, глаза закрыты. Лицо впало, губы шептали что-то – будто пела во сне. Рядом сидела Саша, старшая сестра. Она держала мать за руку и не плакала.

– Иди, – тихо сказала она, не оборачиваясь. – Тебе не надо это видеть.

Тося постояла у порога. Потом вышла, прикрыла дверь и села на скамейку. Тени от сарая легли на двор. Было тихо – так бывает только в те вечера, когда ничего уже нельзя изменить.

Она не знала, сколько сидела. В какой-то момент ветер сорвал с крыльца сухой лопушок. Где-то в саду вскрикнула курица. В доме стало совсем тихо.

Дверь скрипнула. Вышла Саша, глаза красные. Она не сказала ничего – просто села рядом и прислонилась плечом.

Обе смотрели на поле, где с утра гудели серпы.

Тося впервые почувствовала: теперь всё по-другому. Не будет пирогов с тыквой. Не будет сказок перед сном. Не будет того взгляда – строгого, но тёплого. Теперь надо самой. Не за себя – за всех.

В животе сжалось, будто от пустоты. На небе появился первый вечерний луч, мягкий, как руки матери, когда та в последний раз поправляла ей косу. Стало страшно – по-детски, когда в доме темно, а взрослый вдруг замолчал навсегда.

И тут она вспомнила, как однажды вечером они с Сашей испугались грома и не хотели ложиться. Мама улыбнулась, погладила обеих по головам: «Возьмите котёночка. С ним вам не страшно будет». Они завернули самого маленького, полосатого, в мягкий платочек и положили между собой – тёплого, сонного, как живая грелка. С тех пор, когда было особенно страшно, Тося держалась за это воспоминание – мамин голос и тёплый бок котёнка под ладонью.

С того лета в ней что-то переломилось. Она перестала ждать, что кто-то сделает за неё; не спрашивала – можно ли, нужно ли. Просто бралась – и делала. В доме, в поле, рядом с братом и сестрой. Так начинала взрослеть: не с ласки, а с долга.

Тося стала сильной. Не быстрой, не крикливой – сильной по-настоящему. Не жаловалась, не просила, не показывала слёз. Только губы сжимались тонко, когда было трудно. Она никого не обнимала и не говорила «люблю» – будто всё тёплое ушло вместе с матерью. Но отвечала за всех – и её слушались.

Без матери работали сами – жали пшеницу, убирали овёс, вязали снопы до позднего вечера. Молча, с оглядкой на небо – успеть до дождя, до темноты.

Однажды Тося задержалась в поле. Брат ушёл раньше, Саша помогала у соседей. Солнце клонилось, а снопы ещё не все убраны. Она осталась одна; стрекотали кузнечики, ветер гнал сорняки по межам.

Он появился неожиданно – сын барина. Верхом, в светлой рубашке, с ленивой улыбкой. Остановил лошадь у края поля и окликнул:

– Девушка! Не бойся. Я не обижу.

Хотел поговорить.

Тося сжала руку на снопе. В голове вспыхнули слова Саши: «Он поиграет – и бросит. А ты с позором останешься». Сердце заколотилось. Она резко поднялась и, не отвечая, метнулась к дому, растворилась между подсолнухами.

– Да я и не думал плохо! – крикнул он ей вслед, обиженно.

Но Тося уже бежала – босиком, с колючками под ногами, но в ту ночь спала спокойно.

Николай появился в её жизни не вдруг. Он был из той же деревни, также сирота, жил у дальней родни. Кудрявый, темноволосый, с мягким голосом и серьёзным взглядом. Работал с малых лет – у кого сено, у кого огород, у кого лошади. Говорил мало, а если говорил – слушали. В нём была особенная тишина – ровная, как лошадь на шагу.

Тося замечала его с детства – как часть деревенского ритма. Однажды, семнадцатилетней, возвращалась с полей – в пыли, с царапинами на руках. Николай стоял у колодца: напоил лошадь, снял ведро и молча протянул ей. Она пила, не глядя, а он постоял рядом и пошёл своей дорогой. Тогда она впервые подумала: с таким не страшно.

Потом стали встречаться чаще – на сенокосе, у мельницы, на Спаса. Говорили мало, но спокойно. Он был словно свой.

Когда им исполнилось по девятнадцать, поженились. Просто, по-сельски – с угощением, но без громких песен. Все знали: им вместе будет надёжно.

Служил он в конной артиллерии, в части неподалёку от Унген – за Прутом, в Бессарабии, тогда ещё румынской. Служба должна была быть долгая – двадцать пять лет, как у всех. Но в сороковом, когда Бессарабию вернули Советскому Союзу, часть расформировали, и он вернулся домой.

Николай провёл среди лошадей почти всю молодость: кормил, чистил, воспитывал. Чувствовал их с полувзгляда: когда кобыла неспокойна, где натёрта сбруя, как подойти к жеребцу, чтобы не шарахнулся. Его уважали за терпение и точность. Он мог неделями выстраивать маршрут с упряжкой, заново приучать норовистых и обучать молодых. Офицеры ему доверяли, а кони шли за ним как за своим.

Дом с Тосей стоял по эту сторону Прута, а казарма – по ту. Николай, упрямый и сдержанный, по ночам вплавь пересекал реку, чтобы хоть на час оказаться дома. Он не говорил громких слов, но в том, как приходил – босой, в мокрой рубашке, с букетом полевых цветов, – было всё, что нужно знать о любви. Тося оставляла на крыльце сухую рубаху; он переодевался и входил тихо, будто боялся спугнуть покой. Садился на край кровати, тёплой ладонью касался её плеча и оставался рядом до рассвета. Возвращался так, чтобы в казарме не заметили. И так – снова и снова. Неделями, месяцами. Потому что его семья была там, где она.

Николай всегда говорил:

– Земля – лучшее вложение.

И всякий раз, когда удавалось что-то сберечь, он смотрел не на лавки или обновки, а на поле за селом: купим участок – расширим границы. Сеяли подсолнухи, сами жали масло и везли в район. Пшеницу мололи в муку и тоже продавали. Кукурузу шелушили руками или старой «лопаткой» – металлической тёркой с барабаном. Зерно носили на мельницу. Хозяйство росло: утки, куры, две коровы, две свиньи. Хлеб, масло, мука – всё своё и ещё копейка в придачу.

К концу 1930-х такой достаток уже становился подозрительным. В сёлах шептали: «У кого две коровы да масло своё – тех скоро заберут». Однажды соседка сказала Тосе шёпотом:

– Берегите себя. Теперь за каждую корову цепляются.

Тося отмахнулась, но тревога осталась.

– Сколько труда… – вздыхала она иной раз, глядя на хозяйство.

А Николай, поправляя сбрую, лишь качал головой:

– Зато своё. Никто не отнимет.

Но именно это и стало их бедой.

Со временем в доме становилось тесно: стены запоминали шаги, голоса, первые слова и детский смех. Один за другим рождались дети.

Алексей – первенец. Светлый, с русыми волосами и открытым взглядом. Всегда ровный, всех спокойнее. «Алексей, рассуди!» – и он рассудит. Его тянуло к младшей Клаве – в ней он узнавал ту же мягкость и свет.

Степанида – шустрая, с мягким сердцем и густыми волосами. Умела рассмешить младших и первой бросалась защищать братьев. Позже, когда её самой уже не оказалось рядом, письма от неё пахли тем же – смехом и жизнью.

Фима – круглолицый, смуглый, с широкой улыбкой. В нём проступали черты отца: основательность, тяга к земле. Тося говорила: «Этот мой, родной» – и к нему была мягче. С детства любил порядок и работу: первым хватался за лопату, умел и в поле, и в доме.

Лаврик с малых лет был певуном. Мог тащить сноп и на ходу сочинять частушки, от которых даже строгая мать с трудом сдерживала улыбку. Его голос первым подхватывал песню за столом, и именно он уговаривал братьев в хороводы. С ним в доме всегда было шумнее и веселее.

Лёва – высокий, непоседливый, дерзкий. Первым спорил и последним возвращался домой. Его тянуло к улице, к шумным компаниям, и мать тяжело вздыхала: «Ну куда ж ты, Лёвушка, без страха? Сгинешь ведь». И всё же к нему Тася тянулась сердцем и часто прикрывала его шалости.

Лена – решительная, быстрая, с тем же упрямым прищуром, что и у матери. Могла скинуть работу на Клаву, могла ущипнуть до слёз, но при чужих – вставала грудью: «Не троньте мою!». В Лене чувствовались горячность и сила – за это мать то ругала её, то выделяла вниманием.

Клава – последняя. Самая младшая. Светлая, худенькая, с серыми глазами и русой косой. Не спорила, не шумела, не старалась казаться взрослой. Просто помогала, слушала и обнимала. В ней было что-то от Алексея и чуть-чуть – от той сестры Таси – Саши, что уехала в Америку. Потому в Клаве ощущалась особая, тихая кротость.

Семеро. Все разные – по характеру, по взгляду, по судьбе. Но вместе – семья: шумная, упрямая, с обидами и тайнами, но и с заботой, и с общим столом, и с привычкой держаться друг за друга.

К осени в сельсовете стали чаще вывешивать списки – кого на «переучёт», кого «на беседу». Люди читали, не останавливаясь, будто мимоходом, но шёпот густел: «Смотри, Пасыноковых вызывали… И Коркоданову печати на амбар поставили…»

Пришли к власти новые, и началось то, что потом назвали «раскулачиванием». Сначала – слухи, проверки, вопросы про излишки зерна, про «наёмную силу». Потом – печати на сараях. А однажды ночью стукнули в дверь.

Стук – от которого все вскочили. Голос за дверью – чужой, холодный:

– Завтра. К двенадцати дня. Выезд. С собой – одежду.

Николай молча кивнул. Натянул ремень на поясе так, что он хрустнул, и только тогда вышел во двор. На рассвете заколол свинью, мясо спешно засолили в бочонок – единственное, что можно было взять. Тося металась по дому: узлы с рубахами и детскими платьями, шинель Николая, полотенца – всё ложилось на лавку одно за другим. Хлеб – какой был – бережно сложила отдельно, завязав в старый рушник.

Дети сидели на лавке притихшие, точно не свои. Клава, самая младшая, прижимала к груди тряпичную куклу и всё оглядывалась на стены, будто хотела запомнить каждую трещинку, каждую занавеску. Лаврик ходил по избе туда-сюда, срываясь на резкие слова – и сам же замолкал. Лёва сжимал кулаки, уткнувшись в колени. Лена молча помогала матери, но пальцы дрожали, когда завязывала узлы.

В сенях висел платок – с красной каймой, который Тося надевала только по праздникам. Она сняла его, прижала к лицу – и тихо всхлипнула. Все поняли: прощаются не только с домом, а со всей прежней жизнью. Больше не будет ярмарок с подсолнухами, вечерних песен у колодца, запаха свежего хлеба из печи. Всё оставалось здесь – и оставалось навсегда. Клава приложила щёку к материну платку: ткань пахла печью и пшеничным полем – этим запахом ей и запомнится дом.

К полудню во двор въехали крытые грузовики; скрипнули борта, пахнуло пылью и железом. Николай ещё раз окинул взглядом двор: сарай, где сохло зерно; выструганный ковш у колодца; яблоню, под которой прошлым вечером ещё беззаботно сидели всей семьёй. Он задержал взгляд на окне избы, будто хотел впитать его в себя. Тося, закрывая дверь, провела ладонью по косяку.

В районном центре уже стоял эшелон: длинный, гулкий, с облупленной краской. Внутри – нары, теснота, решётки на маленьких оконцах. У дверей – солдаты с винтовками. В их вагоне оказались семьи из соседних сёл, и ещё – из Польши и Белоруссии. Такие вагоны называли «телячьими» – в них обычно перевозили скот, а теперь сажали целые семьи. Запах сырой доски и навоза смешивался с плачем детей – людей везли хуже, чем скотину.

– Куда? – спросил кто-то.

– В Сибирь, – коротко ответил конвоир.

– Мы там замёрзнем… – пискнул детский голос, и несколько малышей заплакали сразу, будто хором.

Алексея и Фиму не забрали: они были в техникуме землестроения. Степаниду тоже: она три месяца как вышла замуж и сменила фамилию. Она бежала вдоль состава, пока тот не скрылся, и кричала:

– Возьмите меня! Я с вами пойду!

Слёзы смешивались с пылью от колёс. Она тянула руки – и ничего не могла изменить. Клава прижалась к крошечному оконцу с решёткой и прошептала:

– Мама, передай меня Стеше… оставь меня с ней…

Тося обняла дочь и только покачала головой. Решётка на окне была холодная, как сама разлука.

Поезд тронулся. День и ночь гремели колёса. В вагоне было тесно и душно: сырой лес, пот, мешковина. Пересоленная свинина из бочонка быстро стала тяжёлой на вкус, только хлеб напоминал о доме. Его ломали на куски, делили между детьми – он пах печкой, теплом, будто тянул невидимую нить назад, туда, где остались поля пшеницы, их улица и родное крыльцо с лавкой.

Ехали двенадцать суток. На станциях выводили «по нужде» – по двое, под конвоем, спеша, без разговоров. Кто-то просил воды, кто-то – соль, кто-то просто смотрел на шпалы под ногами, как на единственное твёрдое.

В их вагоне были верующие – двое мужчин и пожилая женщина. Они ни с кем не спорили, не учили. По вечерам тихо шептали молитвы – так, что слышал только тот, кто рядом. В одну из ночей Тося, сидя вполоборота, вдруг тоже начала шептать молитву. Николай кивнул. Дети слушали – и успокаивались.

– Не бойтесь, – сказала женщина, не повышая голоса. – Господь сохранит.

На миг стихли – слышно было только стук железных колёс. Поезд шёл дальше. Утром крошили хлеб, резали тонкий ломтик свинины, поили детей водой из котелка. Днём кто-то вспоминал дом – и замолкал. А к вечеру в вагоне снова темнело, и казалось, у дороги нет конца. Но молитва шла ровно, и держала – пока держались руки.

Глава II «Землянка и надежда»

Июль 1949-го.

После двенадцати суток в душном эшелоне поезд остановился в Лебяжьем. Людей выгрузили прямо на пыльной станции, и конвоиры стали распределять семьи по деревням. Вержбицких отправили в Арлагуль.

Первым жильём оказались амбары. Зерно уже было посеяно, склады пустовали – их и отвели для ссыльных. Казалось, простор и крыша над головой, но вместе с ними в амбарах жили крысы. Огромные, наглые. Они выбегали из-под мешков, шуршали в углах, сновали прямо по людям. По ночам дети плакали и прятались под одеяла. Лаврик гонял их палкой, но только поднимал ещё больший шорох.

– Мам, они опять бегают… – шептала Клава, уткнувшись в мать.

Тося гладила дочь по голове:

– Засыпай, доченька, засыпай… – но сама не сомкнула глаз.

Через несколько недель семью переселили в механизаторский домик. Там было тесно, пахло мазутом, и появился новый враг – клопы. Утром проснулись все в красных пятнах, с расчесанными руками и опухшими лицами. Ночами клопы не давали спать, кусали детей, и Лена ревела навзрыд, а Лёва с Лавриком чесались до крови. Даже у Николая налились злостью глаза.

– Хватит! – сказал он однажды, когда все сидели бледные и измотанные. – Так жить нельзя. Уходим.

На следующий день он взял лопату и выкопал в земле прямоугольную яму. Стены укрепил жердями, сбил нары и стол. Вечером семья перетащила туда узлы, посуду, постели. В землянке пахло сырой землёй, но там было тише и теплее, чем в амбарах и домике. Не было ни крыс, ни клопов. Только влажный воздух, но он казался легче, чем ночной ужас. Пусть тесно и сыро, но это было их собственное укрытие, их маленький мир.

Напротив стоял дом председателя колхоза – бывший помещичий. Высокие окна, крытая веранда. Председатель жил там с женой и маленьким сыном. Сначала Вержбицкие обходили двор стороной, но вскоре познакомились: жена председателя оказалась приветливой, приносила детям ягоды, её сын подружился с Лёвой и Лавриком.

Осенью Лёве исполнилось восемь, Лаврику – одиннадцать. Они пошли в местную школу. В классе пахло мелом и холодной доской. Сначала мальчики стеснялись, на них смотрели как на чужаков. Но вскоре все узнали главное: семья Вержбицких молится Богу.

– У нас тут новая власть, – сказал однажды директор, глядя прямо на Лаврика. – А кто держится за Бога – тот против неё.

Слово «верующие» прилипло к ним, как тень. В коридорах шептали, учителя говорили с укором. Дома мальчики рассказывали матери, а Тася только крестилась:

– Не бойтесь. Господь крепче людского слова.

Вскоре к ним вернулся Алексей. Его нашли в техникуме и тоже выслали, но в другой регион. Он долго искал семью и наконец приехал в Арлагуль – усталый, но радостный. Клава, которой было всего четыре года, повисла у него на шее и не отпускала, будто боялась снова потерять. Он едва успел немного помочь матери и побыть с детьми, как новое испытание настигло семью.

Радость не продлилась. Осенью директор школы написал донос. В конце 1940-х это стало привычным оружием: соседи, коллеги, даже учителя могли в один день перечеркнуть чужую жизнь. Достаточно было строки об «антисоветском разговоре» или «молитве с детьми» – и судьба человека решалась за одну бумагу.

Ночью к землянке подъехал воронок. Дверь с грохотом распахнулась, и солдаты вывели Николая.

– Папу забирают! – вскрикнула Лена, вцепившись в материнскую юбку.

Таисия выбежала босиком во двор. Лицо её было твёрдым, без слёз – только губы побелели. Она не металась и не кричала, как другие женщины, – лишь раз перекрестила мужа. В её жесте было и прощание, и наказ детям: стоять крепко, не роптать.

Николай оглянулся и сказал коротко, тихо:

– Держитесь.

Таисия кивнула, будто приняла этот приказ на себя. Детей к груди не прижала, не позволила себе слабости – только вытянулась пружиной, как будто именно её плечи теперь должны были держать весь дом. Дети молчали, будто чувствовали: слёзы только сломят мать.

Через месяц воронок вернулся снова – на этот раз за Алексеем. Солдаты стояли у входа, и когда его вывели из землянки, Клава вжалась в стену. Ему было всего двадцать один, но для неё он оставался старшим, самым надёжным. Алексей оглянулся, наклонился к сестре и тихо прошептал:

– Клавуня, береги маму.

Эти слова прожгли её навсегда, стали наказом на всю жизнь.

Суд был короток и бесповоротен: двадцать пять лет лагерей. Отца отправили в Воркуту, сына – в Караганду. Разрешили лишь редкие письма раз в месяц и одно свидание в год – роскошь, на которую надеяться было почти невозможно. Каждая весточка пахла лагерной гарью и чужой тоской, но для семьи это был праздник: лист бумаги становился связью с теми, кого отняли.

В землянке стало пусто. Каждый ребёнок переживал по-своему. Лаврик хмурился и замолкал, сидел вечерами уткнувшись в колени, и его смех будто пропал. Лёва, наоборот, не мог усидеть на месте: самый неугомонный, он удирал во двор – на драку с соседскими пацанами или на какую-нибудь проказу. Руки его были в ссадинах, колени в корках, а глаза горели так, будто за каждой дверью его ждал вызов. Он не боялся ни криков взрослых, ни ночного холода. Только мать иной раз тяжело вздыхала и притягивала его к себе:

– Ну куда ж ты, Лёвушка, без страха? Сгинешь ведь.

Лена, которой было шесть, всё время цеплялась за мать, не отходила ни на шаг – даже ночью искала её руку. Она росла резкой, прижимистой, рано научилась прикидывать и запасать, ужиматься. В её характере было то самое упрямство и расчётливость, что роднило её с матерью, и именно к Лене Таисия тянулась чаще – бранила, поучала, но и слушала, будто в ней видела продолжение себя.

А рядом росла Клава – мягкая, простодушная, с душой нараспашку. Она не умела экономить: могла отдать кусок хлеба или платочек без раздумий. Любила помогать, особенно стирать бельё, и старалась делать всё на совесть. Но мать с ней была холодна, строга – словно боялась, что эта мягкость обернётся слабостью.

Сама Таисия держалась так, словно вся семья покоилась на её плечах. Её руки никогда не были пустыми: то коромысло, то мотыга, то узел с вещами. На ладонях – трещины, на плечах – следы от тяжёлых вёдер. Она не жаловалась, но вечерами садилась у печи и опускала руки в колени так, будто всё внутри у неё тоже устало.

И всё же именно Клава тянулась к каждому: обнимала сестру после ссор, старалась утешить младших, делилась последним. Она почти не понимала, что происходит вокруг, но уже чувствовала чужую тяжесть: холод землянки, тихий материн плач по ночам и пустое место за столом, где раньше сидели отец и Алексей.

Каждый вечер в землянке звучала молитва. Таисия садилась вполоборота, шептала слова, Николай в лагерях делал то же самое, а дети слушали – и успокаивались. В то время верующих называли врагами власти: «Кто держится за Бога – тот против неё». В школах над их детьми смеялись, в отчётах родителей отмечали как «неблагонадёжных». Но именно эта тихая, запретная молитва держала семью – словно невидимая нить, связывающая их всех вместе одной надеждой.

Когда Вержбицкие приехали в Арлагуль, у них почти ничего не было. Только дети, узлы с одеждой и несколько одеял, схваченных наспех. Всё остальное осталось там, в Богданештах – дом, утварь, мебель. Начинали они здесь буквально с нуля: землянка, глиняный пол и голые стены.