Полная версия

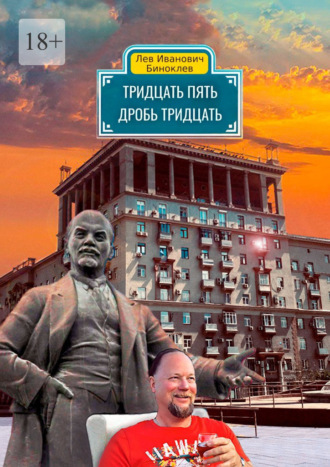

Тридцать пять дробь тридцать

Тридцать пять дробь тридцать

Лев Биноклев

Фотограф Алексей Филатов

Редактор Полина Полежаева

© Лев Биноклев, 2025

© Алексей Филатов, фотографии, 2025

ISBN 978-5-0068-1084-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Тридцать пять дробь тридцать

Я родился,

ㅤㅤㅤㅤрос,

ㅤㅤㅤㅤㅤкормили соскою, —

жил,

ㅤㅤработал,

ㅤㅤㅤㅤㅤстал староват…

Вот и жизнь пройдет,

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤкак прошли Азорские

острова.

ㅤ

Владимир Маяковский

«Мелкая философия на глубоких местах»

Вы не поверите. Каждый раз, когда я прохожу или проезжаю мимо своего дома, – Кутузовский проспект, дом 35/30, – у меня замирает сердце. В памяти просыпаются детские воспоминания. Учащается пульс, и щекочет то ли в глазу, то ли в горле: может, от солнечных бурь, может, просто так. Боль от утраты детства настойчиво преследует нас всю жизнь. Я очень гордился, что жил в этом, самом красивом доме с колоннами, в квартире на восьмом этаже с балконом и видом на Триумфальную арку!

На самом верху, где и находились колонны, раньше располагался ресторан. Потом его закрыли, потому что якобы подвыпившие посетители падали вниз, невзирая на ограждения. Я как-то и этим гордился. Все мне в доме сталинской постройки нравилось: и высокие потолки с шикарной лепниной, и широкие бетонные подоконники, и дубовый паркет, который полотерная машина натирала специальной мастикой. Удивляло, что по углам комнат в паркете были установлены металлические решетки для вентиляции пола. Радовало, что окна выходили на станцию метро «Кутузовская» и было слышно, как тормозят и разгоняются метропоезда. Ночью мерно громыхала товарными вагонами кольцевая железная дорога. Я только крепче спал, представляя себя пассажиром поезда, следовавшего, как мне бы хотелось, к Черному морю. Машин тогда было поменьше, но и они создавали некий шумовой фон.

В доме была булочная, там продавали и пирожные. Песочная полоска прямоугольной формы с прослойкой из повидла, посыпанная орехами, – шедевр кулинарного искусства времен СССР. Еще имелся в доме спортивный магазин, я был постоянным его посетителем. Мечтал купить все, что там продавалось, особенно снегокат «Чук и Гек» стоимостью сорок рублей. Но вместо него мне купили клюшку «КиД», что во дворе сразу расшифровали: «клюшка игрока-дурака». Позже ее заменили на настоящую иностранную клюшку – дорогую. Много я ей не наиграл: стоило ребятам постарше щелкнуть пару раз по шайбе во дворе – и суперклюшка сломалась. Папа сам сделал мне снегокат из старых лыж, но долго он не прослужил. А новую клюшку я получил в качестве приза в зимнем лагере от завода имени Хруничева, где работал папа, за скоростной спуск на санках с горы. Правда, она была для русского хоккея с мячом. Еще много лет я выбивал ей ковры на улице. Такая у меня была домашняя работа.

Ковры доставались тяжким трудом: родители девять месяцев отмечались в очереди на их покупку. Один ковер висел на стене, как в юрте, назывался «Русская красавица», другой лежал на полу, весь такой зеленый. На этом волшебном ковре мама отгадывала кроссворды в газете «Вечерняя Москва», используя большой энциклопедический словарь в двух томах, как сейчас используют интернет, а я играл в солдатиков. Расставленные в ряды и колонны оловянные вояки метко поражались пластмассовыми снарядами с резиновыми наконечниками из пушки за шесть рублей, купленной в «Доме Игрушки». Еще на ковер время от времени высыпали и пересчитывали накопления: десятикопеечные монеты из бутылки от шампанского. В конце концов на эти деньги купили хрустальную вазу чешского производства, чуть ли не за восемьдесят рублей. Это два снегоката «Чук и Гек».

Ковры, хрусталь и книги – это три слона, на которых держался миф о благосостоянии советского человека. На самом деле слонов было больше, около шести, как говорил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб устами пионера Вольки ибн Алеши на уроке географии в школе. «Земля, о достойнейшая и благороднейшая из преподавателей и наставников, имела и имеет форму плоского диска и омывается со всех сторон величественной рекой, называемой „Океан“. Земля покоится на шести слонах, а те стоят на огромной черепахе. Вот как устроен мир, о учительница!»1 – так толково изложена теория о плоской земле в советском кинематографе.

Из второй тройки слонов, отвечающих за благосостояние советского человека, могу отметить приобретение цветного телевизора марки «Рубин». Старый черно-белый «Рекорд» выработал свой ресурс: телевизионные программы переключали с помощью плоскогубцев, а помехи на экране исправляли ударом кулака сверху по корпусу телевизора.

Еще один слон – стенка – у нас появился после переезда в отдельную квартиру. Была она из ДСП и выводила меня из себя. С некоторой натяжкой стационарный телефон тоже можно было считать признаком принадлежности к привилегированной прослойке общества, еще одним слоном. Наш телефон висел на стене, у входной двери, в общем коридоре коммунальной квартиры. Длинный провод, протянутый к черной, как и весь аппарат, трубке, мог бы позволить вести секретные разговоры из личных комнат. Но такого у нас, к сожалению, не было. Наш телефон напоминал уличный таксофон.

Основным элементом убранства нашей квартиры были полки с книгами. Особой гордостью считались собрания сочинений известных писателей. Русская классическая литература была представлена наиболее полно красивыми корешками. Любовь к чтению художественной литературы прививалась мне на Черном море. Купаться разрешалось только после того, как я, прочитав задание мамы – от сих до сих, – мог связно пересказать содержание художественного отрывка.

Для пополнения библиотеки сдавали по двадцать килограммов макулатуры, накопленные газеты и журналы, а за это получали абонемент на покупку произведений Александра Дюма, Джека Лондона, Мориса Дрюона, Жюля Верна. Еще книги мама привозила из туристических поездок по всей стране, где сопровождала группы с предприятий и организаций. Это была как бы и вторая работа, и увлечение одновременно.

Особенно запомнился мне рассказ мамы про поездку на поезде в Волгоград, на Мамаев курган, куда она отправилась с ветеранами Великой Отечественной войны ко Дню Победы. В начале мая было еще холодно и ветрено. Пожилые ветераны, в костюмах с наградами и в плащах по погоде, шли нараспашку, продуваемые ветром. Им очень хотелось, чтобы все видели, что они кавалеры боевых орденов и медалей. На просьбы мамы застегнуться ветераны положительно не реагировали. Вели себя как дети, ну и, конечно, многие простудились. Большинство из них надевало награды раз в год, на праздник Победы, 9 Мая.

Мама в каждом городе находила время забежать в книжный магазин. Хорошие художественные книги продавались в комплекте с политическими. Так у нас появилась толстая книга на молдавском языке «Капитул». Это был «Капитал» Карла Маркса. Выкидывать было жалко – корешок со смешным названием отлично вписался в интерьер.

В пятикомнатной квартире нам принадлежали две комнаты: большая и моя, маленькая с балконом, где я встречал демонстрации работников завода имени Хруничева на 1 Мая. Шли демонстранты от Филей до Красной площади, примерно одиннадцать километров. Проходили мимо Триумфальной арки, по Новому Арбату до Мавзолея Ленина. Не все трудящиеся добирались до финиша: надо было толкать громоздкие транспаранты на колесах, нести портреты вождей и красные флаги. Некоторые задерживались в пивных, встреченных по дороге, некоторые раньше времени опустошали специальные фляжки. Когда демонстранты подходили к моему дому, я спускался к ним и сопровождал по тротуару примерно до Кутузовского проспекта, дома №8 – «Дома Игрушки».

Соседи по коммунальной квартире – это отдельная история. По малолетству я не придавал большого значения нашим отношениям, но из подслушанных разговоров взрослых понимал: все не так просто. Номерами один и два среди соседей были дядя Лева и тетя Рая, семейная пара. Они владели двумя комнатами, к сожалению, разделенными общим коридором. Каждые двадцать-тридцать минут они друг за дружкой шагали из одной комнаты в другую, сопровождая свои действия скрипом и хлопаньем дверей, лязгом ключей в замках и шарканьем ног. Выглядело все это ритуально: будто члены племени под гипнозом шамана исполняли какой-то древний обряд. Одновременно это и веселило, и раздражало.

Третьей постоянной соседкой была тетя Эмма, счастливая обладательница комнаты на Кутузовском проспекте с двумя входными дверями и одним окном во двор. Вторая дверь вела прямо на кухню. Мама не очень любила тетю Эмму и называла ее проституткой, когда та развешивала в ванной свои кружевные трусы на просушку. Другими жителями квартиры были большие рыжие тараканы, регулярно и шустро вылезавшие из мусоропровода на кухне. Про тараканов, незваных гостей, что были хуже татарина, все говорили: «Они сволочи!»

По выходным в квартире появлялись и другие дети: племянник Эммы, Артур, и дочка дяди Левы и тети Раи – по-моему, Наташа. С Артуром за десять копеек мы посещали утренние детские киносеансы в близлежащих кинотеатрах: «Киеве», «Призыве» и «Пионере».

В 1990 году мэрия Москвы подарила помещение кинотеатра «Призыв» театру кошек Куклачева «Кэт хауз». Соседству с большим количеством кошек жители дома были не рады из-за специфических запахов, проникавших из помещений нового театра в жилую зону дома. В знак протеста они начали троллить любимца детей и животных в интернете. «Куклачев нелегально экспортирует кошачий корм в Болгарию. Он принуждает кошек действовать против воли и разрушительно воздействует на неокрепшую психику котят», – такое негативное видение жизни великого кошачьего дрессировщика открывается на просторах интернета при запросе «Куклачев нелегально…».

В одном доме, расположенном между двумя в то время кинотеатрами «Призыв» и «Пионер», вместе с нашим одноклассником жил внук «всесоюзного старосты» Михаила Ивановича Калинина. Выходной костюм уездного медицинского работника, усиленный круглыми очками в тонкой оправе в сочетании с пирамидальной бородкой, создавал у Михаила Ивановича обманчивый образ доброго старичка. Тяжелый взгляд на некоторых фотографиях выдавал в нем непростого человека, обладающего секретной информацией. Председатель ЦИК СССР, Калинин на самом деле был номинальным главой государства. Страной руководил самый гениальный вождь всех времен и народов – Иосиф Виссарионович Сталин. Судя по рассказам очевидца, нашего одноклассника, внук «советского президента Калинина» любил разгуливать по двору с казачьей наградной шашкой: так же, как его знаменитый дед любил для солидности ходить с тростью. Так, с тростью в одной руке и кепкой в другой, шагает М. И. Калинин навстречу простым людям на памятнике, установленном в Твери, бывшем Калинине.

Вспомнился жизненный рассказ товарища о трудных буднях коммунальной квартиры. В четырех комнатах жили двадцать человек. Тут не покажется шуткой история о том, кто изобрел чечетку. Очередь в туалет надо было занимать с вечера. Но были и хорошие новости.

В сталинских домах часто делали световое окно из кухни в ванную комнату. Мой товарищ, юный техник, изобрел и изготовил перископ – устройство, любимое военными, для скрытого наблюдения за противником. Объектом скрытого наблюдения через окно из всех соседей была выбрана молодая привлекательная особа женского пола. Время на изготовление перископа не пропало даром. Прибор давал прекрасные результаты. Товарищ не мог нарадоваться своему таланту, пока не был пойман на месте наблюдения другой соседкой. Скорее всего, за ней никто не подглядывал. Небольшой скандал – обычное дело в коммунальной квартире. В тот раз обошлось без рукоприкладства, но молодой изобретатель был лишен замечательного устройства. Если бы сохранились чертежи полезного изделия, перископ Силина стоял бы на вооружении многих армий мира.

Дочь дяди Левы и тети Раи всю неделю жила у бабушки в соседнем подъезде и ходила в ту же школу, что и я. На неделе ее родители сильно уставали, так как ходили неизвестно зачем не только из комнаты в комнату, но и на работу, где что-то изобретали для военно-промышленного комплекса. А работали они в «ящике» через дорогу: НИИ-17 крепил оборону нашей страны в области радиоэлектроники. Вклад дяди Левы и тети Раи в повышение обороноспособности СССР мне неизвестен. Видимо, они были скромными тружениками, простыми советскими инженерами.

К сожалению, я не скажу, кем работала тетя Эмма. Явно не простым советским инженером: кружевное нижнее белье не полагалось работникам умственного труда. Как было сказано в фильме «Старый Новый год», «если ребенок плохо учится, то пусть хоть одевается хорошо». Голыми советские граждане, конечно, не ходили, но с одеждой было не очень хорошо в то время. Приведу один пример. По чьему-то умному совету моя мама заказала каракулевую шубу из кусочков меха, оставшихся от нормальных шуб и шапок типа «папаха» для военных. С виду шуба выглядела, как обычная. Секрет заключался в огромном весе инновационной шубы: ниток для скрепления кусочков меха было использовано огромное количество. Далеко в такой шубе не убежишь. Какое-то время радовала стоимость ниточно-мехового изделия, но потом это прошло.

В советское время школьникам полагалась форма. Это нивелировало различный материальный достаток семей учащихся. Форму, конечно, покупали за свои деньги. Первая моя форма была серого мышиного цвета, как кители немецких военных в кинофильмах про войну. Такого же цвета, как наш сталинский дом ведомственной постройки НКВД СССР. Здание было построено для сотрудников, связанных с обслуживанием первых лиц государства и управлением генерала Власика. Заселение первой очереди дома произошло в 1940 году. Последняя очередь достраивалась уже после войны при участии пленных немцев.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

К/ф «Старик Хоттабыч», 1956 г.