Полная версия

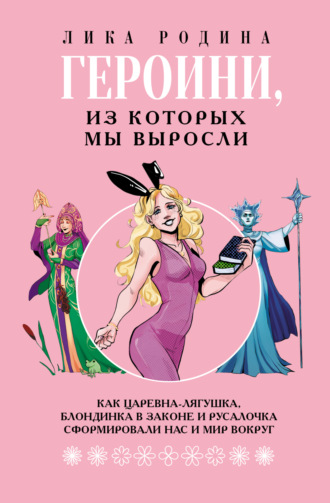

Героини, из которых мы выросли. Как Царевна-Лягушка, Блондинка в законе и Русалочка сформировали нас и мир вокруг

Лика Родина

Героини, из которых мы выросли

Как Царевна-Лягушка, Блондинка в законе и Русалочка сформировали нас и мир вокруг

© Лика Родина, текст, 2025

© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2025

Посвящение

Эта книга посвящается героиням, из которых выросла я.

Моим маме и бабушке

Ирине и Валентине Родиным

Предисловие

Мы знаем множество историй о героях. О тех, кто отважно шел в битву, завоевывал территории, спасал принцессу и возвращался домой. А после получал сокровища, полцарства, уважение и почет. В моем детстве их тоже было немало. Мы их изучали в школе, читая мифы и сказки, а на уроках истории узнавали, как мужчины королевской крови вершили судьбы целых наций.

Но что все это время делали женщины? Сидели в ожидании спасения? Надеялись, что если они будут достаточно хозяйственными и покладистыми, то однажды прекрасный принц обязательно постучит в их дверь? Культура долгое время отводила женщине второстепенную роль. Да, эта роль могла быть разной: от заботливой мамы или няни, которая всегда приласкает уставшего героя по возвращению домой, до обольстительной злодейки, которая будет сопротивляться, но в итоге все равно упадет в объятия к мужчине и признает свое поражение. Негусто, не правда ли?

Сейчас мы видим все больше историй о сильных, волевых, независимых, а главное – самобытных женщинах. Мы смотрим про них, следим за ними в социальных сетях, а может быть, каждое утро видим в зеркале. Мы сами стали этими женщинами, собственными героинями, которые пускаются в приключения, несмотря на непонимание или даже протест окружающих.

Когда я задумала эту книгу, то долго не могла определиться с названием: все казалось недостаточно емким, понятным или интригующим. Но в итоге мы остановились на названии «Героини, из которых мы выросли» – оно, может быть, не лучшее из всех возможных, но, на мой взгляд, очень точно передает главную мысль. Мне очень хотелось показать, что каждая из нас, женщин, не одинока на своем пути. И пусть в детстве или в молодом возрасте нам никто не рассказывал, как обрести собственную силу, мы вольно или невольно опирались на то, чего у нас не отнять, – на культуру. На сказки, которые нам читали мамы или бабушки, а еще на фильмы, которые мы смотрели вместе с подружками. Все это оставило в нас след, сформировало нас теми, кем мы являемся. И в основной части я предлагаю вспомнить, что это были за героини. Какие-то из них вам могут понравиться, иные могут разочаровать, кто-то будет вызывать восхищение, а кто-то – глухую боль. Вероятно, вы не всегда будете согласны с написанным – и это нормально, ведь это и ваши героини тоже.

Всего в книге три части, и в каждой из частей три главы: славянские сказки, европейские сказки и американское кино. Вы можете читать их подряд или выбирать те, что вам наиболее интересны. У каждой из глав будет свой музыкальный эпиграф, который, я надеюсь, добавит необходимой атмосферы перед погружением в новую историю. Также в третьей части я подробно разбираю фильмы. Если вы не смотрели их, то я предупреждаю вас о спойлерах, но, может быть, перед или после чтения главы вам захочется их пересмотреть.

Заваривайте чай, наливайте лимонад и добро пожаловать в истории таких знакомых нам героинь.

Часть 1

Славянские сказки

Василиса и всевидящий череп

Когда мы только начинаем понимать что-то сложнее историй про бычка и досочку и удивляемся, почему дети у бабушки пьют бражку, примерно в этот же период мы знакомимся со сказками Александра Николаевича Афанасьева. Думаю, большинство из тех, кто вырос на постсоветском пространстве, рано или поздно встречают этот основательный сборник «Русских народных сказок»[1].

Конечно, Александр Николаевич несколько лукавит, потому что сколько из этих сказок «русские» – сложно сказать. Он собирал их с помощью членов Русского географического общества, куда его приняли в 1852 году. Александр Николаевич собственноручно сказки никогда не записывал – он пользовался наработками Общества, что-то ему передавали безвозмездно, как сделал, например, Даль (тот самый, который составил толковый словарь), а в основном ему присылали сказки, притчи, пословицы и легенды все, кто мог и хотел. А вот были ли они «русскими» – большой вопрос, поэтому в этой главе я буду использовать определение «славянские».

Когда начинаешь подряд читать сказки из сборника, неожиданно выясняется, что сказок про сильных, могущественных и способных дать отпор героинь удивительно много! Больше, чем могли бы выдержать современные противники феминизма. А вот, оказывается, каковы наши традиционные ценности. Ролевые модели славянские сказки предлагают на любой вкус: хочешь богатыршу – пожалуйста, почитай про Царь-Девицу; хочешь волшебницу – Василиса Премудрая специально для тебя; хочешь неоднозначную, но очень могущественную колдунью – история про Марью Моревну и ее победу над Кощеем уже ждет тебя в книжке.

Несмотря на то что сейчас мы можем слышать о том, что для женщин испокон веков была характерна покорность, молчаливость и страх, сказки – прямое доказательство, что это было совсем не так. Однако героиням приходилось значительно сложнее, чем героям. И мы рассмотрим это на примере сказки о Василисе Прекрасной и ее маленькой куколке.

Благословение умирающей матери

В редкой истории про девочку мы видим ее мать. Даже принцессы Диснея вписываются в эту печальную тенденцию. С одной стороны, можно подумать, что это нужно для драматизма ситуации, но согласитесь, что большинство приключений или даже, скорее, испытаний не случились бы, будь у героинь матери. Не в том смысле, что мамы обычно слишком тревожные для того, чтобы отпускать дитятко в одиночестве бродить по человеческому берегу или же жить с семью шахтерами в дремучем лесу, а потому, что если бы за девочкой присматривала мудрая взрослая женщина, то никаких злоключений и не случилось бы. Но сказки неумолимы, поэтому встречайте еще одну героиню, оставшуюся наполовину сиротой, – Василису.

«В некотором царстве жил-был купец <…> и прижил только одну дочь, Василису Прекрасную. Когда мать скончалась, девочке было восемь лет. Умирая, купчиха призвала к себе дочку, вынула из-под одеяла куклу, отдала ей и сказала: “Слушай, Василисушка! Помни и исполни последние мои слова. Я умираю и вместе с родительским благословением оставляю тебе вот эту куклу; береги ее всегда при себе и никому не показывай; а когда приключится тебе какое горе, дай ей поесть и спроси у нее совета. Покушает она и скажет тебе, чем помочь несчастью”. Затем мать поцеловала дочку и померла».

«Благостное» начало сказки, ничего не скажешь. Кларисса Эстес, которая написала культовую книгу о женских архетипах и о том, как изучение сказок может помочь разобраться в себе, предложила такое объяснение, почему мать в начале сказки обязательно должна умереть: мать детства, нежная, заботливая и любящая, должна смениться мачехой отрочества, когда девочка начинает становиться женщиной и ей необходимо разочароваться в идеальном мирке и в принимающей матери, чтобы начать прокладывать свой путь. Поэтому мать и мачеха, заявляет Эстес, – это две стороны одной женщины, разница лишь в том, что одна поддерживает еще маленького и слабого ребенка, а вторая начинает воспитывать и требовать выполнения взрослых функций от формирующегося подростка[2].

Если смотреть с исторической перспективы, то низкий уровень медицины способствовал тому, что дети достаточно часто оставались без матери, поскольку каждые роды могли быть последними для женщины, и мачехи были распространены повсеместно. Кстати, очень интересно, что у мачехи часто всего несколько дочерей и уже довольно взрослых. Вероятно, ее собственное вдовство позволило ей дожить до зрелого возраста и не рожать каждые два года, а следовательно, дожить до следующего замужества.

Как бы то ни было, даже умирающая мать не может оставить дочь без защиты. Показательно, что на отца-купца никто не рассчитывает: мать передает дочери куколку – символ своего благословения, как неумирающую часть матери, которая поможет девочке в дальнейшем.

Кукла служит защитой: в славянской традиции куколки-обереги были очень распространены не только как часть детских забав, но и как символы женского божества, которые могли храниться в красном углу подчас и вместе с иконами[3]. Куклы сворачивали из тряпочек и веток, но никогда не рисовали им лица. Считалось, что лицо может позволить кукле стать одушевленной и через даже нарисованные глаза могут проникнуть злые духи, поэтому простейшие женские фигуры оставались безликими. Интересно, что мужская фигура даже в детских играх не изображалась с помощью куклы, а условного «жениха» могла играть щепка или еще какой-то предмет, поэтому куклы – в первую очередь женский атрибут.

Что же мать передает дочери вместе с куклой? Сейчас мы могли бы это назвать интуицией, внутренним компасом, который срабатывает быстрее, чем наше сознание в принципе успевает что-то заметить. Таким образом, куколка соединяет в себе христианское благословение и языческий оберег: теперь Василиса будет под двойной защитой.

А вскоре на смену матери придет мачеха, которая станет главным злом и одновременно главным двигателем сюжета.

Разговоры с куклой и антитерпение

Что же остается делать бедной сиротке? Или она не такая уж бедная? В противовес Золушкам из сказок Перро и Гримм (о которых мы тоже поговорим, но в следующем разделе) Василиса не становится пассивной заложницей обстоятельств, даже бледность и худобу как признаки несчастья не приобретает:

«Василиса все переносила безропотно и с каждым днем все хорошела и полнела, а между тем мачеха с дочками своими худела и дурнела от злости, несмотря на то что они всегда сидели сложа руки, как барыни».

И в делах ей помогает куколка, но не за «просто так» – у всего есть цена, а куколка берет недорого – небольшие жертвенные подношения оказываются очень кстати: «Зато Василиса сама, бывало, не съест, а уж куколке оставит самый лакомый кусочек, и вечером, как все улягутся, она запрется в чуланчике, где жила, и потчевает ее, приговаривая: “На́, куколка, покушай, моего горя послушай”». Это очень похоже на существующие до сих пор представления о правильном разговоре с духами, домашними или нет.

Оставить духу дома молока и какую-то сладость в деревнях было в порядке вещей, а уже после можно просить возвращения любимой вещи или помощи в делах. Подобные подношения есть и в христианской традиции, например, в моей православной семье было принято на Пасху отвозить угощения на могилу к родственникам. Так к кому же ближе куколка: к домовому или все же к духу предка? Нечто посередине, но отметим, что знание о том, как именно обращаться со сверхъестественной силой, уже выделяет героиню – возможно, информацию о важных ритуалах ей все же успела перед смертью передать мать.

Когда куколка поест, Василиса начинает делать одну из самых осуждаемых вещей в нашей культуре: «выносить сор из избы», или, проще говоря, жаловаться. Она не повелевает, как это делает Иван в сказке «Сивка-бурка»: «Встань передо мной, как лист перед травой!», – она сетует на свою тяжелую судьбу, или даже хуже – сплетничает!

«Живу я в доме у батюшки, не вижу себе никакой радости; злая мачеха гонит меня с белого света. Научи ты меня, как мне быть и жить и что делать?»

Исследовательница женских архетипов в мифах и сказаниях Мария Татар в своей книге «Тысячеликая героиня»[4] много внимания уделяет запретам и табу на женские разговоры в целом и на «недостойные» беседы вроде сплетен в частности. Она рассказывает о том, как женские разговоры оказались вытеснены из мира мужчин и, как следствие, из мира чего-то значимого. Истории, которые рассказывали женщины в кругу других женщин, считались неважными и клеймились как «пустой треп» и сплетни. И постепенно идеалом женского поведения стало молчание – или даже замалчивание (в том числе своих потребностей и проблем). И немногими доступными для женщин собеседниками становились неодушевленные объекты или явления природы. Как и куколка – главная слушательница всех бед Василисы, но у нее есть огромное преимущество: оживленная благословением предка (умершей матери), она может отвечать. И все жалобы главной героини и просьбы о помощи будут услышаны.

Путешествие в лес

Дальше судьба Василисы складывалась по шаблону: отец уехал, мачеха невзлюбила, сестры способствовали выдворению нелюбимой родственницы в темный лес.

«Василиса пошла в свой чуланчик, поставила перед куклою приготовленный ужин и сказала: “На́, куколка, покушай да моего горя послушай: меня посылают за огнем к Бабе-яге; Баба-яга съест меня!” Куколка поела, и глаза ее заблестели, как две свечки. “Не бойся, Василисушка! – сказала она. – Ступай, куда посылают, только меня держи всегда при себе. При мне ничего не станется с тобой у Бабы-яги”. Василиса собралась, положила куколку свою в карман и, перекрестившись, пошла в дремучий лес».

Владимир Пропп, исследователь волшебных сказок начала XX века, проанализировав множество сказочных историй со всего мира, выяснил, что все они, в сущности, похожи. Герой (реже героиня) сначала живет неплохо, потом что-то случается, и вот уже нужда или недобрые персонажи заставляют бедного героя двинуться в путь, чтобы сражаться со злом, добывать себе царевну или обещанные полцарства[5]. Почему этот сюжет постоянно повторяется? Пропп и другие исследователи фольклора и его повторяющихся мотивов, например Джозеф Кэмпбелл[6], сходятся на том, что все сказки так похожи, потому что описывают обряд инициации – набор ритуалов, правил и событий, после которых член племени перейдет из состояния ребенка в состояние взрослого.

Пропп считает, что завуалированное описание обрядов инициации, которые мы видим в сказках, относится к охотничьим сообществам, существовавшим до неолитической революции, – освоение земледелия и скотоводства (примерно 10–12 тысячелетий назад). До этого люди в основном были заняты охотой и собирательством, достаточно легко перемещались, кроме того, отношения между полами были более равноправными. Например, молодые люди не приводили невест к себе в племя, а уходили в племя будущей жены – кстати, там же часто еще до свадьбы они воспитывались, взрослели и проходили тот же самый обряд инициации[7].

Что из себя представлял этот обряд? Если говорить коротко и без метафизической подоплеки, то это были многочисленные телесные истязания (иногда с использованием психотропных веществ), которые в сумме должны были имитировать умирание человека в статусе ребенка и возрождение его уже как полноправного взрослого. Чем менее примитивным было общество, тем мягче и символичнее были обряды. Так, со временем исчезли практики отрубания пальцев, шрамирования или оглушения. Тут вы должны одновременно ужаснуться и подумать о том, где подобные ужасы могли бы быть в сказках. Кто в сказках обычно угрожает герою членовредительством, а в итоге дает ему новые навыки и знания, так что герой становится сильнее? Конечно, Баба-яга!

Баба-яга – женщина, которая знает

Я довольно долго преподавала литературу подросткам, в том числе мы говорили и про сказки. И вот мой любимый вопрос: что делает в сказке Баба-яга? Если это не был специальный филологический класс, то в 95 % случаев ответ будет – пытается сожрать героя. На мое резонное замечание, что лесная старушка так никого и не съела, ученицы отвечают задумчивым молчанием…

Почему Баба-Яга воспринимается как злодейка, которой дай только волю – она посадит на лопату и скорее-скорее в печь?

Известная нам Баба-яга, которая есть практически в каждой культуре, но под разными именами, – на самом деле героиня – проводник между мирами детей и взрослых, а также между мирами живых и мертвых. У восточных славян ее называют Бабой-ягой, у западных славян и части европейцев – Пе́рхтой, или Pehtra baba (так старуху называют в Словении), а в Сербии, Черногории и Хорватии – рогатой женщиной, Бабой Рогой, и пугают ею детей так же, как нас пугали Бабой-ягой. Старуха наполовину жива, наполовину мертва, отсюда и костяная, то есть усохшая, нога, слепота или огромный размер тела или иногда только груди, поэтому и атрибуты старушечьего интерьера соответствующие: кости да черепушки.

«Василиса прошла всю ночь и весь день, только к следующему вечеру вышла на полянку, где стояла избушка Яги-бабы; забор вокруг избы из человечьих костей, на заборе торчат черепа людские, с глазами; вместо дверей у ворот – ноги человечьи, вместо запоров – руки, вместо замка́ – рот с острыми зубами».

Так кто же эта популярная архетипическая героиня? Давайте вернемся к инициации. Когда юношей собирают для проведения обряда, всем действием руководит шаман… или шаманка. Очень часто это человек из соседнего племени, который надевает ритуальные одежды и всячески маскируется, чтобы духи и демоны из потустороннего мира не сумели его запомнить и не преследовали в повседневной жизни. Но главную часть перевоплощения составлял травестизм – переодевание в одежду противоположного пола[8]. Вряд ли тут есть длинная мифологическая связь, но забавно, что в большинстве советских фильмов Бабу-ягу действительно играет мужчина.

Так вот, после облачения подростков провожали в хижину, которая напоминала тотемное животное. В каждом регионе или даже селении тотемы могли отличаться, и вы, конечно, уже догадались, что куриные ноги избушки – это атавизм, остаток былого величия хижины-животного. И после в этом ритуальном пространстве проводился обряд. Мы уже знаем о жестокости ритуала перехода из одного состояния в другое, а шаманы, которые трансформировались позже в образ Бабы-яги, были акторами жестокости. Отсюда и пошло представление, что сказочная старуха агрессивна, кровожадна и постоянно пытается кого-то запечь.

Испытания для девочек

Мы все о мальчиках! Мальчики идут в хижину, мальчиков терзают, их встречает Баба-яга. Но что же девочки? А с Василисой-то что? С описанием женской инициации есть проблема: поскольку у девушек существует природная инициация в виде менструации, дополнительные, немного искусственные переходы не нужны. Все, у кого может быть менструация, вероятно, понимают, что менструальные боли уже сами по себе большое испытание, да и еще не раз в жизни, а каждый месяц. Поэтому традиций и ритуалов, связанных с переходом девочки в статус женщины, не слишком много. Кстати, есть одна из теорий, согласно которой телесные истязания для мальчиков нужны не как «закалка мужественности» на будущее, а как имитация телесных страданий, которые из-за своей физиологии претерпевают женщины. Ведь девушки кровоточат сами по себе, и начало кровотечения означает изменение их статуса, поэтому шрамирование, калечение и избиение мужчин может быть социально выстроенной традицией, которая бы имитировала природную инициацию девочек[9].

Волшебные сказки редко или почти никогда не упоминают менструацию как часть обряда перехода, ее обычно замещает проверка базовых бытовых навыков: пол подмести, печь вычистить, еды приготовить. Этим же и начинает заниматься Василиса, как только оказывается в доме Яги.

«Василиса подошла к старухе со страхом и, низко поклонясь, сказала: “Это я, бабушка! Мачехины дочери прислали меня за огнем к тебе”. – “Хорошо, – сказала Яга-баба, – знаю я их, поживи ты наперед да поработай у меня, тогда и дам тебе огня; а коли нет, так я тебя съем! <…> Войдя в горницу, Баба-яга растянулась и говорит Василисе: “Подавай-ка сюда, что там есть в печи: я есть хочу”.

Василиса зажгла лучину от тех черепов, что на заборе, и начала таскать из печки да подавать Яге кушанье, а кушанья настряпано было человек на десять; из погреба принесла она квасу, меду, пива и вина».

Наученная жизнью с мачехой, Василиса не перечит и выполняет все, что просит старуха. Но с каждым разом требования и список заданий только растут, и, устав под вечер, Василиса обращается к своему оберегу-куколке, прося у нее поддержки. Куколка отвечает: «Не бойся, Василиса Прекрасная! Поужинай, помолися да спать ложися; утро мудреней вечера!» Забавно наблюдать, конечно, как соседствуют обереги, Баба-яга и совет помолиться, но нам ли удивляться этому, когда мы празднуем Масленицу и сразу после – Пасху?

Наутро все готово, почти все! Куколка выполнила бо2льшую часть заданий, а Василисе осталось только обед приготовить. Нравится мне, что Василиса не просто пользуется куколкой, как джином, а разделяет с ней все дела. Если воспринимать куколку как помощницу, как старшую родственницу или мать, можно предположить, что это своеобразная подготовка к самостоятельному ведению быта – но не все же сразу. Пусть Василиса, как юная девушка, сначала готовку освоит, а потом уже и за другие обязанности берется.

Куколка помогла, в избушке на курьих ножках порядок – все? Испытание пройдено? Еще нет, это была лишь часть, которая может показаться не слишком важной: много кто может приготовить обед, но вот вести диалог с древним божеством – не каждая.

«Наутро Баба-яга опять уехала в ступе со двора, а Василиса с куколкой всю работу тотчас исправили. Старуха воротилась, оглядела все и крикнула: “Верные мои слуги, сердечные други, выжмите из маку масло!” Явились три пары рук, схватили мак и унесли из глаз. Баба-яга села обедать; она ест, а Василиса стоит молча. “Что ж ты ничего не говоришь со мною? – сказала Баба-яга. – Стоишь как немая!” – “Не смела, – отвечала Василиса, – а если позволишь, то мне хотелось бы спросить тебя кой о чем”. – “Спрашивай; только не всякий вопрос к добру ведет: много будешь знать, скоро состаришься!” – “Я хочу спросить тебя, бабушка, только о том, что видела: когда я шла к тебе, меня обогнал всадник на белом коне, сам белый и в белой одежде: кто он такой?” – “Это день мой ясный”, – отвечала Баба-яга. “Потом обогнал меня другой всадник – на красном коне, сам красный и весь в красном одет; это кто такой?” – “Это мое солнышко красное!” – отвечала Баба-яга. “А что значит черный всадник, который обогнал меня у самых твоих ворот, бабушка?” – “Это ночь моя темная – все мои слуги верные!”

Василиса вспомнила о трех парах рук и молчала. “Что ж ты еще не спрашиваешь?” – молвила Баба-яга. “Будет с меня и этого; сама ж ты, бабушка, сказала, что много узнаешь – состаришься”».

Что происходит? Это очередное испытание на личные качества? Нужно показать, что ты достаточно любознательная или, наоборот, не показаться слишком любопытной? Зная, как сильно порицается женское любопытство в нашем обществе, логично было бы предположить, что беспроигрышный вариант – это взять огонь и молча уйти поскорее, ничем не интересуясь. Но Василиса поступает по-другому.

Героиня видела трех всадников, которые символизировали день, солнце и ночь, и про каждого из них Яга говорит «мой» – получается, что старуха управляет временем, солнцем и, кто знает, может, и всем остальным. Образ Бабы-Яги оказывается сложнее, чем мы предполагали ранее. Она не только колдунья и проводник, но и древнее божество, подобное Гее в древнегреческой мифологии, или матери-земле – той, что породила все вокруг себя, в том числе и небесные светила, которые каждый день летят мимо ее двора. Но почему старуха дает Василисе возможность задать интересующие ее вопросы?

Во-первых, Василиса прошла первую часть испытаний, а значит, заслужила приобщиться к тайному знанию, которое обещано аккурат после обряда инициации. Во-вторых, Василиса теперь женщина, а значит, она так же, как и богиня-земля, может создавать новую жизнь. Хоть она вряд ли станет хозяйкой природы и воплощенным божеством, но теперь ей нужно будет ориентироваться на природные циклы и сравнивать их со своими. Хоть в сказке и нет Луны, чьи фазы можно было бы сравнить с женским менструальным циклом, аналогия, я думаю, понятна. Теперь Василиса – не просто забитая мачехой девочка, а гораздо больше. Но почему Василиса останавливается в своих вопросах? Почему не спрашивает дальше про странные пары рук, которые помогают Яге?

В сказке это объясняется простой присказкой – много будешь знать, скоро состаришься. Но о чем это? Знания могут состарить? Получается, учеба до 11-го класса и университетские годы были ловушкой? Но, думаю, здесь речь все же не о физическом старении. Тогда о чем?