Полная версия

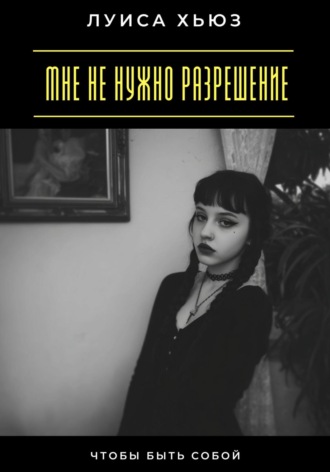

Мне не нужно разрешение. Чтобы быть собой

Луиса Хьюз

Мне не нужно разрешение. Чтобы быть собой

Введение

С самого раннего детства мы учимся смотреть на себя глазами других. Мы ловим реакцию родителей, стараясь угадать, когда нас похвалят, а когда – осудят. Мы вслушиваемся в голоса учителей, которые определяют, достойны ли мы похвалы или заслуживаем замечания. Мы обращаем внимание на то, как реагируют сверстники, и на основании этого делаем выводы о собственной ценности. Постепенно мы вырабатываем привычку искать внешнее подтверждение собственной значимости. Эта привычка кажется естественной, будто она встроена в саму ткань нашей личности, но на самом деле это не врождённый закон, а навык, выработанный под давлением окружающих. И именно он становится той невидимой клеткой, которая ограничивает нашу свободу быть собой.

Каждый раз, когда мы спрашиваем разрешения на то, чтобы проявить себя, мы отказываемся от части собственной силы. Мы передаём право решать, кем быть и как жить, в руки других людей. В глубине души у нас есть мечты, желания, стремления, но мы откладываем их до лучших времён, пока кто-то не даст сигнал: «Ты можешь». И нередко этот момент так и не наступает, потому что те, у кого мы ждём одобрения, сами когда-то отказались от своих мечтаний. Они учат нас тому же, чему научились сами: быть удобными, послушными, соответствующими. Так поколение за поколением мы воспроизводим сценарий отказа от собственной уникальности ради того, чтобы вписаться в чужие ожидания.

Жизнь в ожидании разрешения незаметно превращается в жизнь по правилам, которые мы даже не выбирали. Мы ходим по заданным маршрутам, стараемся не выходить за рамки, чтобы не вызвать неодобрение. Мы боимся осуждения, боимся быть отвергнутыми, боимся оказаться не такими, какими «должны быть». Но правда в том, что эти рамки существуют только в нашем сознании. И стоит нам хотя бы раз попробовать сделать шаг за пределы привычного, как мы вдруг обнаруживаем, что мир вовсе не рушится. Более того, мы начинаем чувствовать вкус настоящей свободы.

Эта книга – не о бунте ради бунта и не о безответственном отрицании всех норм. Она о том, как перестать отдавать собственную жизнь на хранение чужим людям. Она о возвращении к себе, к своей подлинной сущности, которая всегда знала, чего хочет, но была придавлена слоем чужих ожиданий. Она о том, как перестать оправдываться за свои желания и шаг за шагом учиться жить так, как откликается сердцу.

Быть собой – это не просто красивый лозунг. Это смелый и требующий усилий выбор. Это готовность встретиться с собственной уязвимостью, с собственными страхами, с внутренним голосом критика, который не устаёт повторять: «Ты не имеешь права». Но у нас уже есть это право. Оно дано самой жизнью. Мы родились достаточно ценными, чтобы занимать своё место в этом мире, и не обязаны никому объяснять, почему живём так, как живём.

Представьте себе, что ваша жизнь – это книга, страницы которой пишете только вы. И каждый раз, когда вы ждёте разрешения, кто-то другой берёт в руки перо и вставляет в неё чужие строки. В какой-то момент вы можете обнаружить, что больше не узнаёте собственную историю. Но хорошая новость в том, что всегда можно вернуть себе авторство. Можно забрать перо обратно и начать писать честно, смело, по-настоящему.

Эта книга создана, чтобы поддержать вас в этом процессе. Она поможет распознать те внутренние и внешние голоса, которые удерживают вас от свободы, и даст инструменты для того, чтобы научиться жить по своим правилам. Здесь вы найдёте не только размышления, но и живые примеры, которые покажут, что право быть собой не нужно заслуживать, оно принадлежит вам по праву рождения.

Мы будем говорить о самооценке и её хрупкости, о страхе ошибок, о способности ставить границы, о смелости заявлять о себе и принимать собственные особенности. Мы будем искать тот внутренний источник силы, который не зависит от похвалы или критики. Мы будем учиться смотреть на себя не через призму ожиданий окружающих, а глазами человека, который уважает и ценит самого себя.

Если вы держите в руках эту книгу, значит, в вас уже есть внутренний отклик на её послание. Возможно, вы устали жить в постоянном напряжении, стараясь соответствовать чужим стандартам. Возможно, вы ощущаете, что внутри есть что-то большее, чем видят окружающие. Возможно, вы просто хотите позволить себе жить легче и радостнее. Какая бы ни была причина, вы уже сделали шаг к себе.

Я приглашаю вас в путешествие, где мы вместе будем снимать слой за слоем всё лишнее, что навешали на вас другие, чтобы вы могли снова увидеть свою подлинную сущность. Это будет путешествие к внутренней свободе, к уверенности, к жизни, где не нужно спрашивать разрешения на то, чтобы быть собой.

Теперь самое важное – дать себе согласие прочувствовать каждую мысль этой книги не как абстрактную идею, а как личное послание к вам. Согласие на то, что ваша жизнь принадлежит вам. Согласие на то, что вы имеете право мечтать, ошибаться, пробовать, радоваться и идти своим путём. Согласие на то, чтобы наконец перестать оправдываться и начать жить по-настоящему.

Добро пожаловать в книгу, где нет запретов на свободу и нет барьеров на пути к себе. Здесь нет чужих правил, кроме одного – доверять себе и помнить: разрешение быть собой уже дано.

Глава 1. Корни зависимости от чужого мнения

Когда мы начинаем размышлять о том, почему так трудно жить в согласии с собой и так просто поддаваться влиянию чужих голосов, ответ почти всегда лежит в нашем детстве. Именно там, среди привычных стен, в голосах родителей, бабушек и дедушек, в строгих или мягких интонациях учителей и наставников, закладываются первые кирпичики той стены, которая впоследствии отделяет нас от собственного «я». Человек рождается с ощущением свободы. Ребёнок, который делает первые шаги, не думает о том, правильно ли он поставил ногу. Он падает, снова поднимается и пытается ещё и ещё, не испытывая стыда и страха. Он смеётся, если что-то идёт не так, и с восторгом радуется собственным открытиям. Но очень скоро в этот естественный процесс вмешивается необходимость соответствовать чужим ожиданиям.

Мы слышим: «Будь послушным», «Не шуми», «Не пачкай одежду», «Не задавай глупых вопросов», «Смотри, как ведут себя другие». Эти слова кажутся мелочами, но они формируют основу восприятия мира. Со временем ребёнок начинает понимать, что одобрение взрослых связано не с его подлинными желаниями и внутренними порывами, а с тем, насколько он угоден. И здесь закладывается главная ловушка: чтобы получить любовь и безопасность, нужно соответствовать. В раннем возрасте это кажется очевидным, ведь ребёнок полностью зависит от взрослого. Но по мере взросления привычка искать подтверждения собственной ценности в чужих глазах остаётся, превращаясь в автоматический механизм поведения.

Каждый опыт детского воспитания, каждая реакция окружающих формируют внутреннюю систему координат. Если ребёнка ругают за смелость, он учится быть осторожным. Если его осуждают за проявленную эмоцию, он учится подавлять чувства. Если его хвалят только за успехи, он начинает верить, что ценность зависит от результата, а не от самого факта его существования. Так вырастает человек, который боится быть собой, потому что слишком привык измерять собственную ценность чужими мерками.

Школа усиливает этот процесс. Там мир ещё жёстче делится на правильное и неправильное, хорошее и плохое, успешное и неуспешное. Дети быстро усваивают, что оценки – это не только символ знаний, но и показатель того, кто они есть. Отличники получают похвалу, на них равняются, их приводят в пример. Те, кто учится хуже, часто становятся объектом критики, их сравнивают с другими. Сравнение проникает в кровь, становится привычкой: мы учимся видеть себя не в зеркале собственной души, а в отражении чужих слов и оценок.

Немаловажную роль играют и отношения со сверстниками. Ребёнок жаждет принадлежать к группе, потому что одиночество пугает. И ради этой принадлежности он готов отказаться от того, что чувствует и думает на самом деле. Если группа смеётся над кем-то, он смеётся вместе, даже если ему больно. Если принято носить определённую одежду или увлекаться определёнными вещами, он делает то же самое, даже если ему это не близко. Постепенно происходит незаметное предательство самого себя ради того, чтобы быть принятым. И это предательство со временем становится нормой, незаметным, обыденным, но очень разрушительным.

Когда ребёнок становится подростком, зависимость от чужого мнения достигает пика. Это возраст, когда личность только формируется, когда мир кажется огромным и в то же время пугающим. Желание быть принятым настолько сильно, что подросток может отказаться от самых ярких и уникальных частей себя, лишь бы не оказаться изгоем. И вот здесь закладывается глубокий страх – страх быть отвергнутым. Этот страх так плотно вплетается в ткань психики, что многие люди несут его через всю жизнь, даже не замечая. Они могут стать взрослыми, успешными, состоятельными, но в глубине души они всё ещё тот подросток, который боится, что его не примут.

Мы вырастаем, и нам кажется, что всё это позади. Но на самом деле привычка жить по чужим меркам продолжает управлять нашими решениями. Мы выбираем профессии, которые кажутся престижными в глазах общества, но не соответствуют нашей природе. Мы вступаем в отношения, которые выглядят правильно со стороны, но не приносят внутреннего счастья. Мы покупаем вещи, которые должны подчеркнуть статус, вместо того чтобы отражать нашу индивидуальность. Мы улыбаемся, когда хочется плакать, соглашаемся, когда хочется сказать «нет», молчим, когда хочется кричать. И каждый раз, когда мы делаем это, мы снова отказываемся от себя ради того, чтобы сохранить чужое одобрение.

Корни зависимости от чужого мнения уходят так глубоко, что иногда кажется, будто это часть нашей природы. Но это иллюзия. Это не природа, а навык. Это то, чему нас научили. Это то, что закрепилось через опыт, но что можно изменить. И первый шаг к этому изменению – признать, что зависимость существует. Мы не свободны, пока продолжаем мерить свою жизнь чужими линейками. Но в тот момент, когда мы начинаем замечать, как часто подстраиваемся, как часто говорим и действуем не из искренности, а из страха или желания понравиться, мы уже делаем шаг к свободе.

Взрослая жизнь нередко становится ареной, где внутренний ребёнок, жаждущий любви и принятия, всё ещё ищет одобрения. Мы ходим на работу и ждём похвалы от начальника так же, как когда-то от родителей. Мы стремимся к признанию коллег и друзей, как раньше – к вниманию учителей и сверстников. Мы строим отношения, в которых боимся быть отвергнутыми, и готовы отказаться от собственных границ, лишь бы сохранить иллюзию близости. Но чем больше мы живём таким образом, тем сильнее теряем себя.

И всё же каждый человек способен вернуться к себе. Осознание корней зависимости от чужого мнения – это как проснуться от долгого сна. Когда мы понимаем, откуда пришли эти установки, мы можем отделить их от собственной сущности. Мы можем увидеть, что привычка угождать – это не мы, а всего лишь программа, усвоенная в детстве. И если это программа, её можно переписать.

Жизнь перестаёт быть гонкой за чужим одобрением, когда мы начинаем задавать себе простые, но честные вопросы: чего хочу я? что важно для меня? что приносит мне радость? Ответы на эти вопросы могут пугать, потому что часто они идут вразрез с ожиданиями окружающих. Но именно в этом и заключается свобода – в умении слышать свой голос громче чужих.

Корни зависимости от чужого мнения действительно уходят в самые ранние годы, но это не приговор. Это лишь объяснение того, почему нам так сложно быть собой. Осознавая эти корни, мы можем постепенно распутывать клубок чужих установок и возвращать себе силу. А значит, перестав ждать разрешения от других, мы начинаем давать его себе.

Глава 2. Уроки «хорошего ребёнка»

Когда мы произносим фразу «хороший ребёнок», у каждого человека возникает свой образ. Для кого-то это тихий мальчик или девочка, которые не создают хлопот, делают всё по первому слову родителей, старательно выполняют домашние задания и сидят за столом с прямой спиной. Для кого-то это вежливый, улыбчивый ребёнок, который никогда не спорит и всегда готов уступить. Но за этой внешней картиной послушания и аккуратности скрывается нечто гораздо более сложное и опасное. Стремление быть «хорошим» часто превращается в отказ от собственных чувств, мыслей и желаний ради того, чтобы оправдать ожидания взрослых.

С ранних лет ребёнку объясняют, что он получает внимание и любовь, если ведёт себя «правильно». Его хвалят, когда он не капризничает, когда делится игрушками, когда вежливо здоровается, когда не задаёт слишком много вопросов. И наоборот, ему дают понять, что раздражение, слёзы, упрямство или нежелание подчиняться делают его «плохим». В итоге ребёнок начинает усваивать простую схему: быть собой небезопасно, а быть удобным выгодно. Это незаметное воспитание формирует глубочайший внутренний запрет на свободное проявление эмоций.

Парадокс в том, что ребёнок вовсе не рождается с желанием угождать. Он рождается с врождённой любознательностью, энергией, смелостью исследовать мир. Но окружающие, руководствуясь своими страхами и представлениями о правильности, постепенно обрезают эти проявления. И тогда на смену естественности приходит роль «хорошего ребёнка» – роли, которая может закрепиться на всю жизнь.

В этой роли есть своя притягательность. Когда ребёнок ведёт себя так, как от него ждут, он получает одобрение. Его гладят по голове, хвалят, ставят в пример. Это создаёт иллюзию, что он ценен. Но цена этой ценности слишком высока: она зависит от внешнего источника. Стоит только проявить несогласие, выразить эмоции, которые считаются «неудобными», как поток похвалы превращается в осуждение. В итоге ребёнок учится подавлять то, что чувствует, и заменять это тем, что одобряют.

Со временем такая модель поведения становится неосознанной. Человек перестаёт задаваться вопросом, чего он хочет сам. Его внимание сосредоточено на том, чтобы оставаться «правильным», не вызвать раздражения, не разочаровать. Внутренние желания и импульсы уходят глубоко внутрь, а на поверхности остаётся только то, что соответствует чужим ожиданиям. Казалось бы, это мелочи: сделать уроки вовремя, помочь по дому, быть вежливым за столом. Но за этими мелочами стоит огромный пласт подавленных эмоций и несбывшихся стремлений.

Взрослея, такой человек продолжает играть роль «хорошего ребёнка». Он становится удобным партнёром, который боится конфликтов и всегда уступает. Он превращается в сотрудника, который берёт на себя лишнюю работу, лишь бы не вызвать недовольства начальника. Он становится другом, который никогда не отказывает, даже если внутри чувствует усталость или нежелание. Внешне это выглядит как доброта и отзывчивость, но в действительности это часто не про любовь к другим, а про страх потерять их одобрение.

Быть «хорошим ребёнком» значит постоянно сдерживать себя. Это значит улыбаться, когда хочется плакать, соглашаться, когда хочется возразить, помогать, когда самому тяжело. Это значит жить так, словно твои чувства и желания не имеют значения. Внутри накапливается невидимое напряжение, которое со временем может перерасти в усталость, раздражение, апатию. Ведь невозможно всю жизнь прятать собственные эмоции, невозможно всё время подавлять собственные потребности. Но «хороший ребёнок», даже став взрослым, часто продолжает верить, что его ценность зависит от того, насколько он удобен для других.

Такая позиция разрушает личность. Человек теряет связь со своими настоящими желаниями. Он не знает, что ему действительно нравится, потому что слишком долго жил по принципу «как правильно». Он не понимает, что ему важно, потому что всегда ориентировался на чужие требования. Его внутренний голос становится едва слышным, заглушенным шумом чужих ожиданий. И тогда жизнь превращается в бесконечную погоню за тем, чтобы оставаться «правильным».

Особенно опасным становится то, что внутренние запреты закрепляются настолько глубоко, что человек сам начинает контролировать себя жёстче, чем когда-либо это делали родители или учителя. Ему больше не нужны внешние указания – внутри него формируется строгий «надзиратель», который не позволяет выходить за рамки. Этот голос звучит как: «Ты должен», «Так нельзя», «А что подумают другие», «Не будь эгоистом». И каждый раз, когда появляется желание поступить по-своему, этот внутренний страж мгновенно останавливает.

Таким образом, уроки «хорошего ребёнка» превращаются в систему самоподавления. Человек становится пленником собственных внутренних запретов. Он уже не помнит, как это – жить свободно, говорить то, что думаешь, делать то, что хочется. Он боится, что любое проявление искренности разрушит его отношения, вызовет критику, сделает его отвергнутым. Но настоящая трагедия в том, что он сам себя отвергает каждый день, выбирая угодность вместо подлинности.

И всё же важно понять: «хороший ребёнок» – это не сам человек, а роль, которую он когда-то был вынужден взять на себя, чтобы выжить и сохранить любовь близких. Но взрослая жизнь открывает другую перспективу. Взрослый человек может осознать, что любовь и уважение не должны зарабатываться отказом от себя. Он может начать задавать себе вопросы: «А чего хочу я?», «А что чувствую я?», «А что важно именно для меня?». Это вопросы, которые пугают, потому что они разрушают привычную систему запретов, но именно они возвращают к свободе.

Уроки «хорошего ребёнка» кажутся безобидными, но именно они становятся фундаментом внутренней неуверенности и зависимости от чужого мнения. Они учат нас тому, что быть собой – опасно, а быть удобным – безопасно. Но жизнь, построенная только на безопасности, лишена радости и смысла. И рано или поздно каждый человек, уставший от роли «хорошего ребёнка», сталкивается с выбором: продолжать играть удобную роль или рискнуть и попробовать быть настоящим.

Глава 3. Маска идеального

В каждом из нас живёт стремление быть принятым, и это стремление настолько мощное, что мы готовы ради него надевать на себя маски, скрывать под ними уязвимые части и показывать миру только то, что сочтём безопасным. Маска идеального возникает не случайно, а как ответ на давление общества, семьи, культуры и бесконечного множества невидимых правил, которые указывают нам, каким должен быть человек, достойный уважения и любви. Мы учимся носить её постепенно, почти незаметно для себя. Сначала это выглядит как простая попытка понравиться, получить похвалу, заслужить признание. Но со временем маска становится второй кожей, которую мы уже не можем снять без страха потерять всё, что выстроено вокруг этой иллюзии.

Общество с ранних лет показывает нам образ «правильного» человека. Девочек учат быть послушными, заботливыми, скромными, а мальчиков – сильными, решительными, не допускающими слабостей. Успех в школе измеряется оценками, успех во взрослом возрасте – карьерой, материальным благополучием и статусом. Социальная среда словно рисует шаблон, куда каждый должен вписаться, и те, кто не соответствует этому шаблону, рискуют оказаться на обочине. В ответ на это мы начинаем скрывать те части себя, которые не вписываются в образ идеального. Мы учимся подавлять эмоции, которые могут показаться лишними или неприемлемыми, мы отказываемся от занятий и интересов, которые кажутся недостаточно престижными, мы замалчиваем сомнения и страхи, чтобы выглядеть сильными и уверенными.

Маска идеального – это не только попытка выглядеть успешным в глазах других, но и способ защитить себя от боли. Ведь если я покажу свою уязвимость, меня могут осудить, отвергнуть или использовать против меня. Если я признаюсь в слабости, то рискую потерять уважение. Если я проявлю эмоции, то могу оказаться слишком «чувствительным» или «неудобным». И тогда проще спрятаться за образом, который будет казаться безупречным. Маска становится щитом, но вместе с этим она же превращается в клетку, потому что за ней исчезает живая и настоящая личность.

Со временем человек настолько привыкает к своей маске, что уже не различает, где кончается он сам, а где начинается созданный им образ. Он может годами играть роль успешного профессионала, заботливого родителя, надёжного партнёра, не позволяя себе шагнуть за рамки этого сценария. Снаружи всё выглядит безупречно: улыбка на лице, правильные слова, соответствие ожиданиям. Но внутри часто остаётся чувство пустоты и одиночества, потому что никто не видит настоящего человека. Все видят только маску, а значит, и любовь, которую он получает, адресована не ему самому, а этому созданному образу.

В этом заключается особая боль маски идеального. Она вроде бы защищает, но одновременно лишает возможности ощутить настоящую близость. Ведь близость возможна только там, где есть подлинность. А если я показываю другим лишь тщательно отредактированную версию себя, то внутри всё время остаётся страх: а что будет, если они узнают, какой я на самом деле? Этот страх делает жизнь похожей на бесконечную игру, в которой нельзя ошибаться. И чем дольше человек носит маску, тем сильнее растёт напряжение, потому что скрывать свои настоящие чувства и желания бесконечно невозможно.

Маска идеального требует огромных усилий для поддержания. Это постоянная работа над собой, но не в здоровом смысле слова, а в том, чтобы соответствовать картинке. Человек стремится быть всегда собранным, всегда сильным, всегда успешным, всегда контролирующим себя. Он подавляет усталость, отодвигает на второй план свои потребности, прячет от всех моменты слабости. И чем больше сил уходит на поддержание маски, тем меньше остаётся энергии на настоящую жизнь. Это похоже на актёра, который каждый день выходит на сцену и играет роль, но за кулисами уже не помнит, кто он без костюма и сценария.

Особенно коварна эта маска тем, что её поддерживают не только внешние ожидания, но и внутренний голос критика. Внутри нас звучит строгий наблюдатель, который следит, чтобы мы не вышли за рамки идеального образа. Этот голос осуждает за малейшую ошибку, высмеивает проявленную слабость, заставляет снова и снова доказывать свою ценность. И тогда человек начинает бояться самого себя, бояться, что он не дотянет, не оправдает, не выдержит. Жизнь превращается в постоянное соревнование с самим собой и с воображаемыми стандартами, которые невозможно достичь полностью.

Однако за всеми этими слоями скрывается живая личность, которая устала от бесконечной игры. Эта личность хочет дышать свободно, хочет радоваться, хочет быть принята без условий. Настоящее освобождение начинается в тот момент, когда мы осознаём, что маска не является нашей сутью, а всего лишь инструментом выживания. Да, она помогала нам получать одобрение, защищала от критики, позволяла чувствовать себя частью общества. Но она никогда не приносила настоящей радости. Потому что радость возможна только тогда, когда мы можем быть собой без страха, что нас отвергнут.

Снять маску идеального – значит рискнуть. Это значит позволить другим увидеть нас настоящими, со всеми нашими несовершенствами. Это значит признаться себе, что мы не обязаны быть безупречными, чтобы быть достойными любви. Это значит сказать миру: «Я такой, какой я есть, и этого достаточно». Такой шаг кажется страшным, потому что мы привыкли верить, что нас будут любить только за соответствие. Но в действительности именно подлинность рождает глубокую связь. Люди могут восхищаться нашей маской, но они любят нас только тогда, когда видят настоящих.

Общественные ожидания будут всегда. Мир продолжает транслировать образы успеха, силы, идеальности. Но у нас есть выбор – подчиняться этим образам или создавать свои собственные. И этот выбор начинается с внутреннего согласия перестать прятаться за маской. Мы можем постепенно открывать себя миру, начиная с самых близких отношений, позволяя себе быть уязвимыми, позволяя себе ошибаться, позволяя себе быть несовершенными. И именно в этом проявляется подлинная сила.

Маска идеального кажется прочной и неразрушимой, но на самом деле она хрупка. Достаточно одного момента искренности, чтобы увидеть, что она не удерживает нашу личность, а лишь скрывает её. И тогда мы начинаем понимать: настоящая ценность не в том, чтобы быть идеальными для других, а в том, чтобы быть честными с собой.

Глава 4. Тени сравнения

Сравнение себя с другими кажется таким естественным, будто оно встроено в человеческую природу. С самого детства мы учимся измерять свою ценность в зависимости от того, как выглядят и что делают окружающие. Мы видим, как соседский ребёнок получает пятёрку и становится «примером для подражания», и ощущаем, что наши четвёрки уже недостаточно хороши. Мы слышим, как родители с восторгом говорят о чужих успехах, и в этот момент внутренний голос шепчет, что мы сами чего-то недотягиваем. Так в нас постепенно рождается привычка жить в тени сравнения, и она сопровождает нас на протяжении всей жизни, превращая каждое достижение в повод не для радости, а для сомнений.