Полная версия

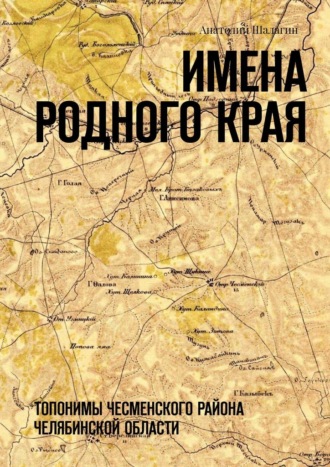

Имена родного края. Топонимы Чесменского района Челябинской области

Имена родного края

Топонимы Чесменского района Челябинской области

Анатолий Шалагин

Памяти краеведов В. И. Лукьяновой и П. И. Коленченко ПОСВЯЩАЕТСЯ

© Анатолий Шалагин, 2025

ISBN 978-5-0067-9860-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

«Топонимика – это язык земли, а земля есть книга, где история человечества записана в географической номенклатуре»

Н. И. Надеждин

Топонимику по праву считают одной из синтетических научных дисциплин, которая находится на стыке истории, географии, лингвистики и культурологии. В ней, как в зеркале, отражаются исторические процессы, происходившие на конкретной территории в определенный отрезок времени, и их лингвистическая фиксация в названиях географических объектов.

Топонимы, какими бы простыми они не казались на первый взгляд, всегда несут в себе не только историческую информацию о каком-либо историческом явлении или событии, но в них немало и культуры народов, населявших ту или иную местность в прошлом.

Топонимы возникают по-разному. Одни появляются по решению «сверху», другие – рождает сам народ. Иногда тот или иной географический объект может иметь несколько названий: официально – одно, а в повседневном общении между людьми – другое.

Топонимика исследует не только происхождение названий, но и их судьбу, причины изменения, условия возникновения. Географические названия возникали в определенные исторические периоды. Они являются хронологическим свидетельством исторических событий. Топонимы изменяются со временем по форме и содержанию. Войны, миграция населения, этнические контакты накладывают свой отпечаток на топонимию. Каждая историческая эпоха характеризуется своим топонимами.

Этот краткий справочник топонимов Чесменского района не претендует на всеобъемлющую полноту. Наверняка, в поселках района найдется немало названий, характерных исключительно для того или иного населенного пункта. Поэтому я очень надеюсь, что это издание будет дополнено самими чесменцами.

А. Шалагин

2025 г.

ТЕРМИНЫ

Топоним – собственное название природного объекта (имя места и родного края) на Земле или объекта, созданного человеком на Земле.

Ороним – собственное название любого объекта рельефа земной поверхности: как выпуклого (гора, горный хребет, холм), так и вогнутого (долина, овраг, впадина, ущелье). Например, гора Маячная, Горелый лог, Калмыцкий лог и т. д.

Гидроним – собственное название любого водного объекта. Например, Дохлое озеро, река Черная, Занавешенное озеро, Святой источник и т. д.

Антропотопоним – географическое название, образованное от антропонимов – личных имён (фамилий) людей. Например, урочище Яушевские россыпи, Щукина гора, Пугачевская пещера, Настюхин колодец и т. д.

Ойконим – название населенного места. Например, село Чесма, поселок Порт-Артур, хутор Степана Разина, поселок Безводный и т. д.

Метонимия – перенос наименования одного объекта в название другого. Например, лесной массив Черный бор – поселок Черноборский, отряд Тарутинский – озеро Тарутинское, река Березина – поселок Березинский, озеро Светлое – село Светлое, станица Еткульская – поселок Новоеткульский, хутор Архангельский прииск – памятник археологии Архангельский прииск I (II, III) и т. д.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

бол. – болото;ВО – военный отдел;ВПН – Всероссийская перепись населеения;дер. – деревня;пос. – поселок;оз. – озеро;оКВ – Оренбургское казачье ввойско;р. – река;рч. – речка;с. – село;см. – смотрите;ср. – сравните;ур. – урочище;хут. – хутор.А

Агдарла-Карагай – см. Щукина гора.

Актуба – см. Новый Мир.

Алчинские горы – группа возвышенностей к юго-западу от пос. Новый Мир. Максимальная высота над уровнем моря – 350,6 м. Возвышенности представляют собой выходящие на поверхность серпентиниты с рудопроявлениями хрома и никеля. Топоним происходит от неполной формы самоназвания древнего племени Алчин – Алшын, входившего в состав тюркского каганата. Татарское имя Алчин означает счастливый, человек со счастливой долей.

Аман-Тогузак – см. Средний Тогузак.

Антонникова заимка – бывший населенный пункт в составе Чесменского сельсовета, организован в 1919г. В А.з. было 9 домовладений, в которых проживало 42 чел. Время упразднения населенного пункта неизвестно. Топоним происходит от фамилии жителя пос. Чесменский Антонникова.

Арал-куль – см. Рыбное озеро.

Армандовский прииск – временный населенный пункт, существовавший конце XIX – начале ХХ вв. на месте добычи россыпного золота в 19км к юго-западу от пос. Чесменский на левом берегу безымянного ручья, впадающего в р. Верхний Тогузак. Золотодобыча велась шахтным способом, в населенном пункте проживало около 50 чел. Происхождение топонима неизвестно.

Архангельский прииск – бывший хутор, а позднее поселок, на берегах р. Черной, располагавшийся в 4-х км южнее пос. Черноборский. А.п возник на месте добычи россыпного золота в конце ХIX в. После революции и гражданской войны временно приостановленная добыча золота была возобновлена. До 1931г. добыча золота велась открытым способом, а позднее – подземным способом, или т.н. дудками. За время эксплуатации прииска было добыто 2095 кг золота. В А.п. насчитывалось до 250 дворов, работали школа и магазин. В 1950г. прииск был закрыт, населенный пункт прекратил свое существование. В настоящее время территория бывшего А.п. частично затоплена одноименным прудом (см. Архангельский пруд). Происхождение топонима неизвестно. Возможно имела место метонимия от г. Архангельска, откуда родом были старатели.

Архангельский прииск I (II – III) – многослойное поселение эпохи бронзы, памятники археологии, расположенные в 4,5 км к юго-востоку от пос. Черноборский на левом берегу р. Черной. Поселение обнаружено в 1982г., раскопки начаты в 2010г. Свое название памятники получили по располагавшемуся вблизи населенному пункту (см. Архангельский прииск).

Архангельский пруд – искусственный водоем на р. Черной. Расположен в 13 км от истока реки, площадь – 50 га, максимальная глубина – 10 м, объем – 1, 1 куб. м. А.п. создан в 1960 г. и получил название по располагавшемуся на берегах р. Черной населенному пункту (см. Архангельский прииск).

Атауллин – бывший населенный пункт в составе Березинского сельсовета, хутор. Время организации неизвестно, в 1916 г. А. был приписан к Березинской станице, в нем было 19 домовладений, в которых проживал 81 чел. Все население хутора было казахским. Населенный пункт упразднен в 30-ые гг. ХХ в. Происхождение топонима неизвестно. Возможно, оно происходило от фамилии местного жителя. Но, во всяком случае, в основе топонима лежит тюркское понятие атаулы – именной, именованный, назывной.

Аулие-Таш —ур., природный скальный выход в окрестностях пос. Редутово на левом берегу р. Туеткан. Представляет из себя площадку размером 18 х 20 м на вершине холма высотой около 8 м. С севера, запада и востока площадка огорожена природными выходами скальной породы, с южной стороны – отдельно лежащие камни, не связанные с коренным образованием. Двусложный топоним состоит из двух казахских слов: аулие – святой и таш – камень. Топоним отражает значение этого объекта в жизни живших и живущих здесь людей. Как показали исследования, проведенные на святилище Аулие-Таш, это место было предметом поклонения людей каменного, бронзового и раннежелезного веков. Поклоняются «святому камню» и современные люди.

Афганский родник — естественный периодически пересыхающий водоисточник, расположенный в лесном массиве (см. Тугунский бор). Подпитывает р. Тугунский лог. Назван в честь воинов-интернационалистов.

Б

Бакировский прииск – бывший населенный пункт, располагавшийся в 11 км юго-восточнее пос. Чесменского на правом берегу р. Туеткан. Поселение основано в 1901г. на месте разработки золотодобывающих приисков Благополучный и Бакировский (Бакировская заимка). В поселении проживало около 120 чел. Добыча золота велась открытым способом полосой по правому берегу р. Туеткан. Длина разработок составляла 8,5 км, ширина – около 3 км. До 1910г. было добыто 192 кг золота. Топоним связан с фамилией арендатора земельного участка золотодобычи, троицкого купца Абдулвалия Бакирова.

Баландино – дер. в составе Светловского сельского поселения, расположена в 15 км южнее районного центра на северном берегу одноименного водоема (см. Баландинское водохранилище). Ранее считалось, что населенный пункт основан в конце XIXв. как одноименная заимка. Однако детальное изучение документов свидетельствует, что Баландинская заимка располагалась на левом берегу р. Туеткан в 5 км к северо-западу от нынешнего населенного пункта. Статус дер. Б. получило в 50-ых гг. ХХ в., когда в населенном пункте разместилось отделение целинного совхоза им. А. М. Горького. Антропотопоним связан с фамилией жителя Чесменского поселка Баландина.

Баландинское (Тугунское) водохранилище – искусственный водоем, созданный в 1976г. в 8 км от истока р. Тугунский лог для промыслового рыболовства и орошения сельскохозяйственных угодий. Площадь водоема – 267 га, объем – 8,85 млн. куб. м. Гидроним – результат метонимии топонима Баландино.

Балыклыкуль – см. Камышное.

Бам – пруд на балке Боровая (см. Туеткан) в 1,5 км к юго-западу от с. Чесма. Сооружен в 1974г. Площадь Б. – 21 га, объем – 0,15 млн. куб. м. Плотина, именуемая Бамовской, земляная, ее длина – 400 м. Топоним – калька от аббревиатуры БАМ (Байкало-Амурская магистраль). Именно в 1974г. состоялся XVII съезд ВЛКСМ, на котором БАМ был объявлен Всесоюзной комсомольской стройкой.

Безводный – пос. в составе Тарасовского сельского поселения, располагается в 17 км севернее районного центра. Пос. основан в 30-ые гг. ХХ в. в составе Чернореченского сельсовета Троицкого района. В нем располагалось 4-ое отделение совхоза «Троицкий». В 2005г. Б. был передан в административное подчинение Чесменскому району. Происхождение топонима связано с маловодием местных колодцев.

Беловка – пос. в составе Калиновского сельского поселения, расположен в 13 км юго-западнее районного центра на рч. Сухой лог. С южной и восточной стороны поселок окружен крупным лесным массивом (см. Тугунский бор). Населенный пункт был образован в 1915г. как выселок Преображенский в составе пос. Чесменского Березинской станицы 2 ВО ОКВ. Основателями Б. были казаки пос. Беловского Уйской станицы 2 ВО ОКВ. Статус пос. населенный пункт получил в 1921г. В период коллективизации пос. Преображенский был переименован и получил современное название. В 1929г. в Б. был создан колхоз «Красная Нива». В 1953г. он был переименован в колхоз им. Н. С. Хрущева, а в 1957г. – в колхоз «40 лет Октября» (после слияния с колхозом «VII съезд Советов», располагавшимся в пос. Ключи). Исходный топоним Преображенский происходит от названия православного религиозного праздника Преображения Господнего, отмечавшегося 6 августа по старому стилю. Возможно, именно в этот день была произведена закладка нового поселения. Современный топоним связан с названием с. Белово в Уйском районе – родины основателей пос. В свою очередь с. Белово (ранее пос. Беловский) названо по фамилии основателя Белова.

Беловский пруд – искусственный водоем, созданный в 1970 г. на рч. Сухой лог в 0,5 км от одноименного пос.; площадь водоема – 3 га, объем – 0,2 млн. куб. м. Гидроним – результат метонимии от названия одноименного населенного пункта (см. Беловка).

Белорусский поселок – микрорайон жилой застройки на правом берегу р. Туеткан в с. Чесма; заложен в 1952г. для расселения плановых переселенцев из Белоруссии. Устоявшийся местный топоним связан с названием родины переселенцев – Белоруссией.

Березинский (Березинка) – пос., административный центр Березинского сельского поселения. Расположен в 26 км юго-западнее районного центра на правом берегу р. Верхний Тогузак. Населенный пункт основан в 1843г. при организации Новолинейного района ОКВ как поселение (отряд) №25. Первоначально отряд размещался в другом месте – предположительно между оз. Светлым и г. Шихан (Кумак-Джиган). Однако, «… по неимению хорошей воды людям и скоту в речках…, в которых вода делается непригодною к употреблению летом от застойчивости, а зимою от промерзания…» жителям пос. был разрешен переезд на новый участок. На своем нынешнем месте Б. разместился в 1847г. До 1917г. Б. – военно-административный центр Березинского юрта, в который входило 13 крупных населенных пунктов. В 1860-ых гг. в Б. на р. Верхний Тогузак была сооружена плотина, обеспечившая прямой въезд в пос., площадь пруда составляла 1,5 га. В 1929г. в Б. создан колхоз «Тогузак», переименованный в 1953г. в колхоз им. С. М. Кирова. С 1957г. Б. – центральная усадьба вновь созданного совхоза «Березинский». В разговорной речи местное население называет пос. Березинкой. Топоним связан с победой русской армии над французами в сражении при р. Березине 26—29.11.1812г. Первоначальный топоним имеет индоевропейские корни и происходит от прилагательного берза, означающего блестящий, белеющий.

Березинский пруд – искусственный водоем, созданный в 1962г. северо-восточнее одноименного пос. в 4 км от истока р. Верхний Тогузак. Площадь водоема – 42 га, объем – 1,1 млн. куб. м. Гидроним – результат метонимии от названия одноименного пос. (см. Березинский).

Благополучный прииск – см. Бакировский прииск.

Большой лес – ур. в 3 км к юго-западу от пос. Порт-Артур, смешанный лесной массив, расположенный на высоте 439,6 м над уровнем моря. Топоним связан с размерами лесного массива: относительно других окрестных перелесков он является самым крупным. Топоним укоренился среди жителей пос. Порт-Артур.

Боровая – см. Туеткан

Бурное золото – месторождение коренного золота, разработанное в конце XIX – начале ХХ вв. в 37 км северо-западней пос. Чесменский и 2-х км к северо-востоку от горы Мысовой. На месторождении существовало 4 прииска, при которых размещались небольшие временные населенные пункты. Количество добытого золота неизвестно, однако в прилегающих россыпях обнаруживались самородки до 852 гр. Топоним – метафора, характеризующая богатые залежи драгоценного металла.

Бурсово – ур. на восточной окраине Чесменского района в пограничной полосе РФ. Располагается между двумя безымянными сопками, высота каждой из которых около 247 м. Происхождение топонима связано с наименованием располагавшегося в этом месте населенного пункта (см. Бурцевский хутор). Трансформация исходного топонима в разговорной речи местного населения, по-видимому, произошла в начале ХХ в.

Бурцевский хутор – бывший населенный пункт, в 1916г. входивший в состав Михайловской станицы. Населенный пункт был основан крестьянами-арендаторами земельных наделов. Располагался в 15,5 км к востоку от пос. Тарутинский. В 20-ых гг. Б. х. входил в состав Тарутинского сельсовета. в нем было 8 домовладений, в которых проживал 31 чел. Б.х. был упразднен в начале 30-ых гг. ХХ в. Антропотопоним связан с фамилией владельца земельного участка, чиновника Бурцева.

Бускуль – см. Тарутинское.

Бускульская – ж\д станция, располагается на восточной окраине одноименного пос. (см. Бускульский). По своему статусу является грузовой, обеспечивает транспортировку огнеупорной глины с Берлинского месторождения (см. Огнеупорный). Топоним – результат метонимии от названия пос. Бускульский.

Бускульский – пос. в составе Цвиллингского сельского поселения. расположен в 35 км восточнее районного центра в приграничной полосе РФ. Пос. основан в 1932г. на месте разработки месторождения огнеупорных глин для нужд Магнитогорского металлургического комбината. В различные годы пос. имел различные названия: Качалы, Карьер, Центральный карьер. Современное название пос. было присвоено 23.10.1963г. Происхождение топонима Качалы неизвестно. Возможно, он связан с татаро-башкирским качкын, т.е. беглец. Заслуживает внимание и вариант толкования слова кач в словаре В.И.Даля – кочевка инородцев, или растение перекати-поле. Современный топоним связан с одним из вариантов написания названия оз. Бускуль (см. Тарутинское), которое располагается в 9 км западнее Б.

Бускульский заказник – особо охраняемая территория, охватывающая 13,5 тыс. га на северо-востоке Чесменского района. Создан в 1978г. на одном из главных маршрутов миграции водоплавающих птиц, зимующих в Африке и Средиземноморье. Предметом охраны является все виды водоплавающей птицы, гнездящейся или отдыхающей на перелете на оз. Камышном. Помимо непосредственно самого оз. в заказник частично входит прилегающая территория Тарутинского и Цвиллингского сельских поселений. Топоним связан с одним из вариантов написания названия оз. Бускуль (см. Тарутинское), которое располагается в 5 км юго-западней оз. Камышного.

В

Васильевский лог – рч, периодически пересыхающая, подпитывает р. Черную, располагается в 8 км юго-западнее пос. Черноборский. В 1935г. в логу проводились работы по разведке золота, сведений о добыче нет. Происхождение топонима неизвестно.

Васюхина гора – возвышенность на левом берегу р. Черной в 10 км к юго-западу от пос. Черноборский, высота над уровнем моря – 335,8 м. Возвышенность покрыта охристо-глинистой корой, под которой были обнаружены незначительные проявления рудного золота. В непосредственной близости от В.г. в 1983г. обнаружен древний могильник (памятник археологии «Васюхина гора»). Происхождение топонима неизвестно.

Верхний Тогузак – р., левый приток р. Тогузак (бассейн Северного Ледовитого океана). Исток реки расположен на высоте 360 м над уровнем моря в 3 км к западу от пос. Березинский в оз. Рыбное. Скорость течения реки небольшая, 0,2 – 0,3 м/сек. В связи с этим на р. нередки явления цветения воды. Максимальная ширина р. 4 м (в окрестностях пос. Тогузак), высота берегов от 1 до 4 м. В.Т. подпитывается преимущественно талыми и атмосферными водами. Протяженность р. по территории Чесменского района – 37 км. Устье В. Т. расположено на высоте 206 м над уровнем моря по левому берегу р. Тогузак у пос. Алексеевский Варненского района. На р. создано 4 искусственных водоема, в т.ч. в 4-х км от истока в пос. Березинский (см. Березинский пруд); в 9 км от истока в с. Светлое (площадь – 230 га, объем – 7,5 млн. куб. м) и в 13 км от истока в пос. Тогузак (площадь – 30 га, объем – 0, 4 млн. куб. м). В начале XIX в. В.Т. именовался Кисыряк- Тогузак (от татарского кысыр – яловая (в отношении кобылы), нестельная (в отношении коровы)). Позднее В. Т. стал обозначаться как р. Тумачь. Топоним, по-видимому, связан с татарским тумача – родственник, родня. Современный топоним закрепился в начале ХХ в. Определение верхний связано с тем, что В.Т. располагается выше (севернее) остальных основных притоков р. Тогузак. К этому следует добавить – исток В.Т. располагается выше истоков других притоков относительно уровня моря. В «Кратком толковом словаре топонимов Казахстана» название Тогузак трактуется как девять источников или девять разветвлений: от казахского тогыз – девять. Важно также учитывать, что Тогузаком называлось одно из тюркских родоплеменных объединений (Тыгузак).

Веселая горка – бывший населенный пункт, располагался в 5 км западнее пос. Порт-Артур. Предположительно хутор образовался в 20-ых гг. ХХ в. Время упразднения неизвестно, но на топографической карте 1946г. он обозначен, в нем размещалось отделение совхоза. В В.г. проживало около 50 чел. Топоним, по-видимому, связан с восприятием местного населения окружающей среды: в окрестностях хутора были живописные перелески, ручьи и озерки. В толковых словарях русского языка С.И.Ожегова и Т.Ф.Ефремовой приведено одно из значений слова веселый – приятный для взора, немрачный. Вторая часть топонима «горка» связана с присутствием в непосредственной близости от населенного пункта безымянной возвышенности (426,3 м над уровнем моря).

Вишневая роща – ур., небольшой лесной массив в 2, 5 км к северу от пос. Углицкий. Топоним связан с произрастанием в этом лесу большего количества лесной вишни.

Владимирский – бывший населенный пункт в составе Тарутинского сельского совета. Располагался в 3 км к юго-западу от пос. Тарутинский (см. Тарутино) на восточном берегу оз. Тарутинского. В 1916г. относился к Михайловской станице 3 ВО ОКВ. Основателями хутора, по-видимому, были крестьяне-арендаторы земельных наделов казаков. В В. было 7 домовладений, в которых проживало 30 чел. Хутор был упразднен в период коллективизации. Происхождение топонима неизвестно. Возможно, он связан с фамилией жителя пос. Тарутинский Владимирова.

Волошина родник – естественный водоисточник, расположенный в Тугунском бору, подпитывает р. Туекан. Топоним связан с именем жителя с. Чесма, Героя Советского Союза Михаила Евстафьевича Волошина.

Ворошилово – см. Камышный

Г

Гедеоновский прииск – участок золотодобычи в 5 км к юго-востоку от с. Чесма. Разработка велась открытым способом в начале ХХ в. Сведений об объеме добытого золота нет. В настоящее время сохранились визуальные следы выработок. Топоним связан с именем библейского персонажа Гедеона – вождя и судьи Израиля. От этого имении происходит фамилия Гедеонов. Ее, между прочим, носил известный русский геодезист Д. Д. Гедеонов – член Русского географического общества.

Глухой лог – см. Тугунский лог.

Головин хутор – бывший населенный пункт в 8 км к юго-западу от пос. Углицкий. Был основан в 1920г. выходцами из пос. Углицкий, организовавшими коммуну «Черный бор» (хут. иногда именовали Черный бор). Изначально населенный пункт был приписан к Березинской станице, позднее – к Углицкому сельсовету. На момент создания в хут. числилось 12 домовладений, проживало 118 чел. Топоним связан с фамилией председателя коммуны Василия Федоровича Головина.

Голый камень – ур. в 3 км к северо-западу от районного центра. Место выхода на поверхность гранитных останцев. Прежнее название ур. – Змеиная горка. Название происходило от факта обитания большого количества змей в ур. Происхождение топонима Г.к. связано с визуальным восприятием современного ландшафта.

Горелый лог – см. Тугунский лог.

Горький – см. Светлое.

Горькое – оз., располагающееся в 2,5 км к северо-западу от пос. Березинский. Площадь водоема – около 0,5 кв. км. Подпитывается атмосферными и талыми водами. Топоним связан с вкусовыми качествами воды.

Горько-соленое – оз., гидрологический памятник природы, располагается в восточной части Чесменского района в 22-х км к юго-востоку от с. Чесма. Площадь водного зеркала – 7 кв. км, глубина – от 0,5 до 1,9 м. Минерализация воды составляет 36,7 гр/л. Запасы грязи – 1,5 млн. куб. м. Оз. подпитывается талыми и атмосферными водами, а также родником (см. Соленый родник), расположенном на северо-восточном берегу. В документах конца XIX в. об оз. имеется следующая информация: «… в диаметре 700—800 сажен, круглое с отлогими берегами, с тонким илистым дном… Соль на дне берегов озера не лежит постоянно, а появляется слоями после ветра в той стороне озера, куда дул ветер… толщина слоя соли, намываемой волнами, различна – от 1/8 до 1/4 вершка…». Ежегодно жителями пос. Тарутинского на оз. добывалось более 4000 пудов соли. Статус гидрологического памятника природы Г.с. получило в 1985г. На топографических картах середины XIX в. озеро обозначено как Сасык-сор. Данный топоним происходит от тюркского сасык – вонь, зловонный, тухлый и казахского сор – мелкое озерцо, лужа. Следовательно, первоначальный топоним сасык-сор буквально означает тухлое (вонючее) озерцо. Этот топоним вполне оправдан: у озера ощущается специфический неприятный запах. Современный топоним закрепился в ХХ в. и связан со свойствами воды, имеющей сложный хлоридный магниево-натриевый состав. Иногда в литературе Г.с. ошибочно называют Тарутинским. Видимо, это связано с близким расположением двух озер (5 км), или тем, что землепользование жителей пос. Тарутинского изначально простиралось до Г. с. оз. Местное население в разговорной речи называет Г. с. оз. Соленым.