Полная версия

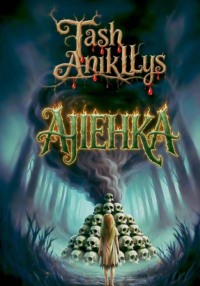

Ключ для бездны

Tash Anikllys

Ключ для бездны

То, что не утонуло тогда, – должно уйти в воду теперь. То, что было забыто, – должно воскреснуть. А то, что разрушено, – должно быть восстановлено… через тебя.

От автора

Предупреждаю: это не история о спасении и не фэнтези с четкими границами добра и зла. Это мифопоэтическая проза о том, как человек становится местом встречи боли, памяти и долга.

В романе нет любви, которая все исцеляет. Напротив – любовь здесь – цепь, выкованная из вины и одиночества.

Здесь нет привычной магии. Есть только боль. Память. Любовь, превращенная в оружие. И решение, которое разрушит весь мир… или спасет его от вечной тьмы.

Я писала эту книгу, чтобы рассказать правду: о том, как боль может стать единственным домом, память – тюрьмой, а выбор – не свободой, а приговором.

Повествование медленное, плотное, почти ритуальное. Оно не увлекает, а втягивает. Оно покажет то, что вы прячете глубоко внутри: страх быть забытым, желание исчезнуть, надежду, что кто-то придет и все поймет сам.

Если вы ищете легкое чтение, отложите эту книгу.

Но если вы готовы к тому, чтобы прочувствовать каждое слово – добро пожаловать в Мертвое озеро. Оно уже ждет вас.

Дисклеймер

Предупреждение для читателя.

Данное художественное произведение содержит сцены и темы, которые могут быть тяжелы для восприятия некоторой аудиторией, а именно: обсуждение и описание самоубийства, а также суицидальных мыслей.

Книга предназначена для зрелой аудитории.

Если данные темы могут нанести вам психологическую травму, рекомендую воздержаться от чтения.

Автор порицает данные упоминания и рекомендует придерживаться здорового образа жизни.

Приятного чтения. =)

Пролог

Ная проснулась в холодном поту. Сердце билось так, будто хотело вырваться наружу. Громко, неистово, каждым своим ударом напоминая, что она жива. В голове все еще звучали голоса – приглушенные, но настойчивые, тянущие ее куда-то вглубь. Она не могла разобрать слов, но знала: они звали ее по имени.

«Ная… Ная…»

Она поднесла руку к лицу. Пальцы дрожали. Кожа была холодной, покрытой липким потом, но самое странное – между пальцев цеплялись нити водорослей. Темно-зеленые, склизкие, пахнущие гнилью и… смертью.

– Что за чертовщина… – прошептала она, судорожно отбрасывая их на пол, будто они могли ожить и снова потянуться к ней.

Ная настороженно огляделась по сторонам. Комната погрузилась в полумрак, освещенная только луной, которая сочилась сквозь щели в шторах, рисуя на стенах причудливые узоры. Тень от деревьев за окном дрожала, извиваясь змеей. Словно пыталась что-то сказать. Воздух ощущался слишком влажным, как будто комната еще недавно была наполнена водой. Или вода никуда не исчезла, просто скрылась от глаз. Ей показалось, что в темноте кто-то есть.

Она медленно перевела взгляд на зеркало и замерла в оцепенении. На гладкой поверхности не было ее отражения. Только вода. Мутная, плотная, как болото. И чьи-то глаза. Огромные, черные и смотрящие прямо на нее.

Где-то далеко, в самой глубине зеркала, что-то шевельнулось. Что-то длинное, бесформенное, с намотанными на него водорослями. Или девушке показалось?

Ная отвела взгляд, пытаясь отдышаться. В груди сжалось что-то давящее и тяжелое – воспоминание, которое она так долго пыталась забыть, снова начало просыпаться. Сны, что преследовали ее, не были простыми видениями. Они являлись частью чего-то большего. Чего-то, что ждало ее. И голос внутри подсказывал, что оно больше не собирается ждать.

День совершеннолетия Наи стал началом постоянного кошмара девушки.

Ей исполнилось восемнадцать лет – возраст, когда по закону ты становишься взрослой, но по-настоящему – только пытаешься делать вид, что повзрослела, и боль исчезла. А на самом деле она перестала быть сном и становится частью тебя.

Дом был украшен шарами, которые в глазах Наи давно потеряли блеск, точно даже они вобрали в себя дыхание ночных кошмаров. На столе стоял торт – красивый, аккуратный, с розочками из мастики. Мама Наи, Арина, купила его в городе специально для такого случая. Как делала это раньше, но для двух дочерей, рожденных в один день с разницей в семь лет.

Девушка знала: торт будет сладким до приторности, до тошноты, до отвращения… И пустым, как все их семейные праздники за последние десять лет.

Стоя рядом с дочерью, мама плакала. Негромко, практически безэмоционально – без всхлипов, без дрожи в голосе, без причитаний. Плакала тихо – почти по-стариковски, как будто слезы уже давно иссякли, а тело продолжает помнить этот ритуал боли. Каждая капля скатывалась медленно, словно не из глаз, а из самого времени, стянувшегося вокруг нее плотным слоем прошлого.

Она прижимала к глазам мятую салфетку – белую, как саван, как снежок на могиле весной. Сквозь ткань она смотрела на Наю. Оценивающе, но с нежностью и чем-то еще. Может быть, страхом? Возможно. Или виной… Мамины губы шевелились, повторяя одно и то же из года в год, как заклинание, которым пытаются отогнать беду:

– Какая же ты стала взрослая… Такая высокая, статная… Такая…

И там, где должно было быть продолжение – «похожая на нее», – всегда возникала пауза. Пропасть, пустота. Вечность. Бездонно-глубокая, необъятная и невидимая, но ощутимая всем телом. Воздух в комнате внезапно сгущался – точно сама реальность замирала, боясь произнести это имя. Он становился тяжелым – таким, что трудно было дышать. Как перед грозой, когда небо чернеет, птицы исчезают, а каждый волосок на коже встает дыбом от надвигающегося разряда молнии.

Арина стояла, опустив глаза, и сжимала салфетку так, что костяшки пальцев побелели. Она не могла договорить. Не могла произнести вслух имя, простое и такое родное, но вместе с тем дарящее страдания и скорбь. Не потому, что забыла его. А потому, что помнила слишком хорошо. Потому что одно слово – и хрупкая скорлупа притворства треснет. И наружу хлынет то, что в семье Наи десять лет держали под замком: вина, боль, образ девочки, шагнувшей в воду навсегда и уже никогда не вернувшейся.

Пауза затягивалась. Длилась секунду? Минуту? Время в ней искажалось. Ная чувствовала, как внутри нее что-то сжимается – точно кто-то невидимый медленно завязывает узел в груди. Она прекрасно понимала, кого мама не называет. О ком родители молчат вот уже десятилетие. Кого не вспоминают, не упоминают даже вскользь, словно боятся. Чьи фотографии спрятаны за другими в семейном альбоме. Чье имя стало запретным, как заклинание, которое нельзя произносить вслух, иначе призовешь то, что лучше бы осталось в глубине.

С момента гибели Велены мама Наи никогда не говорила, как младшая дочь похожа на старшую. А ведь раньше – до того дня, когда вода забрала одну из них, – это было семейной традицией, почти обрядом.

Каждое утро, проснувшись, Арина подходила к кроватке Наи, смотрела на ее лицо в первых лучах солнца, улыбалась и ласково шептала: «Ты вся в сестренку, в Веночку… Те же глазки, носик, ямочки на щечках».

Она повторяла это с нежностью, с гордостью, будто видеть одного ребенка в другом – значит сохранить часть того, что может исчезнуть. Говорила при гостях, на праздниках, даже перед зеркалом, когда заплетала Нае косичку. Эти слова являлись крепкой связью – такой, что пока они похожи, Велена все еще где-то рядом. Словно память может жить в чертах лица, в изгибе брови, в смехе, который так же рвется из груди – короткий, звонкий, заразительный. Хрустальный и беззаботный колокольчик, звенящий весенним ручейком.

Но после трагедии слово «похожа» будто вынули из чертогов памяти. Выжгли. Заговорили о чем угодно – о погоде, о школе, о соседских кошках, – только не о том, как Ная растет, как ее волосы становятся длиннее, голос – глубже, а взгляд – тревожнее. Как она с каждым годом все больше напоминает Велену. Становится ею.

Мама больше не смотрела на нее долго. Не прикасалась к щеке, не поправляла прядь, не сравнивала. Точно боялась: если признает сходство вслух – Озеро услышит. А Мертвое озеро, как известно, всегда помнит имена. И людей, чьими глазами на этот мир смотрят души тех, кого оно уже забрало.

Теперь же… теперь Арина не произносила имя старшей дочери. Ни вслух, ни шепотом. Как будто сама звучность этого слова могла разорвать хрупкий покров реальности, под которым мать и дочь – обе прятались все эти годы. Словно, назови она ее – и та снова появится: на портрете, в зеркале, в шорохе листьев за окном.

Ная чувствовала это. Не словами, не жестами, не слезами – а тишиной. Той самой, что висит между фразами, как паутина в углу старого дома: почти невидима, но цепляется за все, что проходит мимо нее.

Мама не договаривала. Она сжимала губы, запечатывая внутри себя что-то опасное. Глаза ее на миг темнели – не от грусти, от… страха. Перед тем, что если она произнесет вслух хотя бы одно слово, рухнет вся хрупкая стена, которую они втроем – мать, отец, оставшаяся дочь – строили годами. Стена из молчания. Из «не вспоминай», «не спрашивай», «никогда не возвращайся к Мертвому к озеру».

И в этой недосказанности – не просто ложь замалчиванием, а вся правда… Обнаженная, как корни, вырванные из земли. Вся боль… В том, что Велену любили больше. Вся вина… В том, что Ная выжила. Вся память… В том, что мать знает: это должно было случиться по-другому и в другой час.

И когда она смотрела на свою младшую дочь, на эти глаза, так похожие на глаза той, что ушла в воду, – она видела не своего ребенка. Она каждый раз натыкалась взглядом на проклятие, на дышащее свидетельство смерти, на живое напоминание. На то, что нельзя ни простить, ни забыть.

И потому слова застревали у Арины в горле, горячие, как уголек, и так же нестерпимо жгли изнутри.

А Ная кожей осязала каждое невысказанное слово, каждую едва появившуюся мысль, каждый след воспоминания. Потому что кровь помнит. Потому что душа узнает. Потому что некоторые раны не заживают – они лишь притворяются, что уснули.

Девушка действительно была похожа на сестру. Слишком. Как будто кто-то вырезал ее из старого воспоминания и вставил в настоящее. То, как она держала голову – чуть наклонив, и подчинялась голосу, которого никто, кроме нее, не слышал. То, как теребила край скатерти пальцами, что хранили в памяти каждый шов, каждую трещину в деревянном столе их детства. Медленно, почти машинально, вроде как пересчитывала минуты, ушедшие с тех пор. И взгляд. Особенно взгляд…

Она не смотрела в сторону Мертвого озера. Ни разу. Ни тогда, когда садилась за стол, ни тогда, когда поднимала чашку, ни тогда, когда смеялась или плакала – тихо, сдержанно, словно боялась, что звук унесет ветер – прямо туда, к воде.

Даже тогда, когда она в последний раз ступала по деревенской земле десять лет назад, прощаясь с Гнилово. Она в задумчивости обходила свой сад, колодец на площади, березовую рощу недалеко от озера. Ная каждой клеточкой своего тела ощущала этот страх, потому что чувствовала его в себе всякий раз, когда ноги сами несли ее к воде. Пусть еще ребенком… пусть и так давно.

Но Мертвое озеро не прощало тех, кто хоть раз взглянул на него сквозь грань жизни и смерти. Оно терпеливо хранило дыхание, каждый последний вздох, каждый крик, заглушенный водой. Оно помнило не только всех, кто погружался в него, но и тех, кто стоял на берегу – с разорванным сердцем, с обожженной памятью, с невысказанным прощанием.

И Велена – та, что ушла в его пучину, та, чье лицо теперь отражалось в черной глади, – не собиралась забывать тех, кто остался. Особенно свою сестру, которая смотрела ей вслед, не понимая, что смотрит не на тело, а на обещание.

Озеро не отпускало. Оно ждало. И Велена тоже, вовсе не пытаясь растворить обиду во времени.

И теперь, глядя на свое отражение в зеркале, висевшем на стене, Ная понимала: это не просто сходство. Это вызов. Или – приглашение. Возможно, Озеро уже нашло замену чувствам, утопленным вместе с сестрой и утратившим остроту. Или, хуже того, – оно решило вернуть ту, что никогда и не уходила.

А потом мама Наи просто покашляла. Не от боли или смущения – нет. Это был тот самый искусственный, наигранный, тщательно рассчитанный кашель, которым взрослые маскируют то, что невозможно выразить словами. Легкий, почти вежливый звук, будто она поправляет складку на столе или стряхивает пылинку с плеча. Но в этом кашле была целая вселенная недоговоренности.

Арина медленно опустила салфетку. Так, точно боялась разбудить что-то спящее за тишиной комнаты. Ее пальцы едва заметно дрожали. Она перевела задумчивый взгляд на торт. На этот жалкий, одинокий торт с восемнадцатью свечами, стоявший посреди стола, как символ чего-то, что давно потеряло смысл для всех – не только для Наи.

– Ну что же… – начала Арина. Голос ее со скрипом вытаскивал слова из горла. – Съедим уже. Пока он не засох.

Фраза повисла в воздухе. Банальная, обыденная, бытовая. Как если бы они не праздновали день рождения, а решали, стоит ли доедать остатки каши.

Но Ная знала: этим простым движением – этим предложением, этим кашлем, этим взглядом в сторону – мама похоронила все, что так и не было сказано. Имя, которое не произносилось вслух. Слезы, которые нельзя было пролить. Вопросы, на которые никто не смел ответить. Все это теперь лежало под слоем глазури, мастики и… молчания. И больше никогда не будет раскопано – ни в этом году, ни в следующем, ни через сто весен, что пройдут над ними дождем. Как будто само время забудет сюда дорогу.

Но девушка все равно отчетливо слышала имя, что вовсе не было произнесено. Она его чувствовала – как холод под кожей, как шорох в стене, как первый плеск дождя по крыше.

Имя, что не прекращало звучать в мыслях, в воспоминаниях. Никогда. И имя это – Велена.

И Арина с содроганием осознавала: день, когда Нае исполнится восемнадцать – это не просто переход во взрослую жизнь. Не обычная череда свечей на торте и поздравлений, стирающихся из памяти к утру. Это перелом, порог, точка невозврата. Миг, когда время сгибается, как ветка под тяжестью льда, а граница между мирами истончается до прозрачности.

В этот день память начнет течь, словно вода сквозь трещины в старой плотине – медленно, почти незаметно… но неумолимо. Воспоминания, которые годами держали под замком, просочатся наружу: шорох травы у реки, запах болотной гнили, звук шагов по причалу… и голос – тот самый, что звал из-под воды.

Именно тогда те, кто ушел в воду, могли начать звать по имени. Не просто шептать, а настойчиво заманивать… по крови, по судьбе. Не голосом, а глубинным зовом, который не слышишь ушами, а чувствуешь в костях, в пульсе, в самом дыхании. Он пробирается сквозь сны и будит забытое. То, что было спрятано под слоями лет, боли и лжи. То, что нельзя вычеркнуть, только временно заглушить. Все, как в пророческих словах старухи.

***Они уехали из деревни десять лет назад. Почти сразу после похорон дочери, оставив в своем доме только Верею – мать Арины, что наотрез отказалась покидать родные места. Они увезли с собой осколки горя, молчаливые вечера и фотографию Велены, на которую мать Наи больше не могла смотреть.

Две тысячи километров – протяженность, что должна была стать преградой. Границей. Защитой.

Но Мертвое озеро не знает расстояний. Оно не чувствует пространства, и удаленности, не слышит шума городов, не замечает, как время стирает имена на могильных плитах. Оно просто помнит. Все: каждый вдох, каждый крик, каждый шаг, съеденный вечностью с береговой глины. Хранит в своих глубинах даже тот, что так и остался не сделанным.

Оно ждет. Не торопясь. Не злясь. Как древнее существо, лежащее под толщей веков. Оно дышит медленно, глубоко, почти незаметно – но все равно наполняет собой воздух, воду и… сны.

И оно считает годы до восемнадцати – не как цифры в календаре или дни, проведенные в школе за книгами. А как кающийся грешник отсчитывает свои следы, ведущие к порогу храма. Первый – за боль, второй – за забвение, третий – за то, что было сказано вслух, четвертый – за то, что спрятано внутри. Десять лет. Несколько тысяч ночей, когда оно шептало имя во тьме: «Ная… Ная…»

Озеро манило, но та, кого оно пыталось притянуть, не внимала его зову. До этого дня. А проклятая вода терпелива. Она не требует крови. Она настаивает на правде. А правда всегда возвращается домой. Даже если отныне дом – это кошмар.

И теперь Ная взрослая. А граница между мирами потеряла свою прочность. Сделалась такой тонкой, что сквозь нее уже просачивается холод воды, запах гниющих корней, шорох длинных волос, плывущих в темноте. Сквозь города, дороги, железные крыши – он приходит. Голос Велены. Не крик, не мольба. А приглашение. Точно сестра стоит за спиной, дышит в затылок, касается мокрым пальцем шеи и шепчет: «Ты обещала остаться. Ты должна была уйти со мной. Вместо меня. А теперь… ты опоздала. Но еще можешь догнать».

Несмотря ни на что, они снова были связаны. Не памятью. Не скорбью. Не только кровью, а долгом, который нельзя отдать ни деньгами, ни слезами, ни годами молчания. Долгом, который платится водой. Жизнью… или самой собой…

Об этом Арину и Дамира, отца Наи, предупреждала старая Ангелия. Та, что жила на краю деревни, где лес смыкался с болотом, и воздух всегда был густым, как отвар из чертополоха.

Ее дом стоял особняком – обвит бузиной и осиновыми венками, словно старуха защищалась от чего-то, что могло прийти с той стороны. Стены его были обиты досками, покрытыми рунами и заговорными строками, которые никто, кроме нее, не мог прочесть. Даже в самые жаркие дни у порога лежал кусок льда, хранившийся как обещание зимы.

Ангелия никогда не выходила в полнолуние. Не потому, что боялась света, а потому, что знала: в эту ночь луна слишком хорошо видит правду. А правда, как известно, не всем на пользу.

Поговаривали, что она разговаривала с ветром как с живым – шептала ему имена утонувших и почивших другой смертью. Просила его принести ей запах воды с того берега или проводить тех, кто переступил черту жизни. Иногда ветер отвечал – скрипом ворот, стоном крыши или внезапным порывом, который гасил свечи в домах тех, кто забыл поставить защиту.

Мама Наи вспоминала ту ночь, как будто время застыло перед ней в капле росы на паутине – четко, мучительно, без права на побег.

Воображение женщины рисовало каждую деталь, выступающую из тумана забвения с леденящей ясностью: скрип ставней под порывом ветра, запах полыни, въевшийся в белое с рюшами платье Велены, дрожь в ее голосе, когда она сказала сама себе: «Я больше не могу быть той, кого они хотят видеть».

Она наблюдала это снова и снова. Как дочь шла к озеру босиком, оставляя на влажной земле следы, точно шагала не по траве, а по краю мира. Как остановилась у самой кромки, где вода уже не отражала луну, а поглощала ее. Как обернулась. Не с просьбой. Не со слезами. С прощанием…

И как вдруг исчезла – не со всплеском или криком, а тихо, словно сама вода взяла ее за руку и потянула внутрь, как старый друг.

Девушка тогда пришла поздно. Но не домой, а к старухе Ангелии. Шла босая по холодной земле, платье намокло от росы, волосы слиплись, как водоросли после шторма. В руках она сжимала письмо – помятое, пропитанное слезами и чем-то еще… запахом гари, будто его держали над огнем. Глаза ее были широко раскрыты, но не видели ничего живого. Только тень, которая уже тянулась изнутри.

Ей было пятнадцать. Пятнадцать – возраст, когда мир еще можно спасти. Словом, объятием, песней.

Но Велена уже принимала: ее мир разрушен. Не просто сломлен – вычеркнут. Она говорила мало. Старуха рассказала только об одной фразе дочери:

– Он сказал, что я ему никто. Что все было ложью. Что он никогда меня не любил. Только играл. Что я лишь красивая кукла, которая способна скрасить скуку на время.

Ангелия смотрела на нее долго не моргая. Потом взяла письмо и поднесла к свече. Бумага вспыхнула – быстро, почти бесшумно. И в пламени на миг проступили черты молодого человека. Лицо Ярослава. Оно исказилось, желая истошно закричать. Но огонь поглотил его раньше, чем звук успел родиться.

– Вода уже ждет тебя, – печально прошептала тогда старуха. – Она слышит твою боль. Не ходи, куда задумала. Выкинь из головы попытку отомстить, заставить его пожалеть. Остерегайся Мертвого озера. Не покой обещанный тебя ждет. Если еще раз войдешь в его мутную воду – уже не выйдешь. Ты станешь частью ее. Частью памяти. Частью конца. И не только ты…

Велена же только улыбнулась. Улыбкой, в которой не было ни горя, ни страха, лишь понимание. Только облегчение.

А наутро ее уже не было. Никто не видел, как она шла к озеру. Никто не слышал ее шагов. Но на берегу нашли следы – босые, ведущие прямо в воду. И больше ни одного – назад. Или почти никто…

Ангелия знала: это была не случайность. Не самогубство. А обряд. Она видела в огне то, что уже нельзя изменить. Девушка с разбитым сердцем, ставшая жертвой воды. Превратившаяся в ловушку. Первую русалку из рода Веселовых. Рода радости, который сулил горе всему живому.

Старуха сидела за столом, обхватив чашку с отваром из черного корня, и смотрела на Арину так, словно хотела заставить исправить то, что все равно случится.

– Она идет к воде, – сказала она тихо. – Я слышу, как Озеро дышит ее именем.

Женщина тогда не поняла. Только плакала. Но Ангелия встала, подошла к печи, достала из угля потускневший черный кристалл и положила перед ней.

– Спрячь это, – грозно прошептала она. – Когда та, что выжила, достигнет восемнадцати – камень станет холодным. А потом – мокрым. И тогда ты поймешь: Мертвое озеро не забыло. Оно дозвалось.

– О чем вы говорите? – закричала Арина. – Что с Веленой?

Старуха посмотрела прямо в глаза, и в ее взгляде не было сострадания. Только правда. Горькая, холодная правда.

– Слушай меня, голуба. Слушай крепко, потому что слова эти – не мои. Они идут из глубины, где нет света, где нет времени. Вода помнит всех, кто в нее однажды вошел. Но особенно – тех, кто вступил в нее с болью в сердце. Такие не уходят совсем. Они становятся частью тины, крупицей пара, шепотом в камышах. А если в семье есть кровь, связанная с расставанием осколком памяти…

Старая Ангелия мучительно зажмурилась, выдохнула и снова строго взглянула на мать Наи. Та непонимающе уставилась на нее. Слезы побежали из глаз Арины сами собой. Старуха же не смягчилась. Напротив, она стала еще мрачнее.

– Если кто-то утонул, не простившись, не сказав последнего слова – тогда Мертвое озеро ждет. Того, кто остался. Того, кто мог бы спасти. Того, кто должен был уйти вместо исчезнувшего. И когда этому человеку исполнится восемнадцать – он становится мостом. Его кровь – ключ. Его сны – дверь. Его слезы – вызов. А коли он вернется… – голос Ангелии дрогнул. – Если он услышит зов… Тогда Мертвое озеро откроет свои врата. И либо проглотит весь мир целиком… Либо отдаст назад ту, которую не сможет забрать. Но цена будет страшной. Потому что память – не подарок. Память – это рана, которую нельзя затянуть. И коли он вспомнит, то больше никогда не сможет быть прежним. Он станет сосудом. Хранителем боли. Голосом утопших. Такова плата за возвращение. Таков закон проклятой воды.

Мама Наи сначала не поверила. Отнесла кристалл домой и спрятала в сундук с бельем. А почти на рассвете забыла обо всем, чуть не расставшись с рассудком от осознания. Ведь только в тот момент она поняла – старуха говорила не о Велене. Она предупреждала о Нае. А это значит, что Велены больше нет. И Наи тоже. Ее нужно найти. Спрятать. И обезумевшая от горя мать бросилась к озеру.

Когда же тело Велены предали земле, Арину накрыло отчаяние. Потеряв одну дочь, нужно во что бы то ни стало сохранить другую. Но как? Бабушка Верея лишь тихо плакала, успокаивая свою дочь, Арину. Она не могла сказать больше, кроме как: «В Гнилово сама земля пропитана смертью. Вам надо бежать. Наюшка погибнет здесь. И…»

Вот тогда смысл слов Ангелии окончательно дошел до Арины. Она уговаривала мужа и свою мать спешно уехать вместе. Как можно дальше. Дамир только хмыкнул. Арину передернуло от страха. Надо спасать Наю. И единственный выход женщина видела в скором отъезде в такую даль, на какую только хватит возможности.

Дамир поддался на уговоры перепуганной жены, считая, что, возможно, так ей будет легче справиться с потерей, но Верея осталась непреклонной. Она наотрез отказалась покидать дом: «Защита нужна. Не смогу я издалека. Силы уж не те. Вы поезжайте, а я уж здесь…»

Теперь же, когда Ная вот-вот станет взрослой, Арина нашла старухин кристалл. Он лежал в старом ящике, запрятанный подальше, чтобы никто не смог случайно на него наткнуться, особенно дочь. Он был холодный, покрытый россыпью мелких мутных капель, точно только что вынутый из воды. Из Мертвого озера.