Полная версия

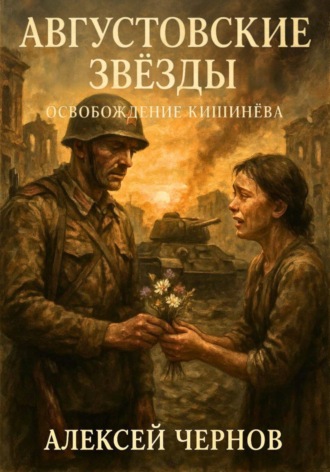

Августовские звезды

Алексей Чернов

Августовские звезды

Этот роман родился из чувства исторической справедливости. Ясско-Кишинёвская операция, один из «Десяти сталинских ударов», была и остается одной из самых выдающихся побед в военной истории. Это был триумф стратегии, мужества и несгибаемого духа наших солдат, которые в кратчайшие сроки разгромили огромную вражескую группировку и освободили Молдавию, открыв дорогу на Балканы.

Сегодня, когда память об этой победе в некоторых странах пытаются умалить или предать забвению, особенно важно рассказывать о ней. Рассказывать честно, многогранно, показывая не только грохот сражений, но и судьбы простых людей, оказавшихся в их эпицентре.

Эта книга – художественное произведение, но она основана на реальных событиях и является данью глубочайшего уважения всем участникам той великой битвы: от солдата до маршала. Всем, кто под яркими августовскими звездами сорок четвертого года принес на эту землю долгожданный мир.

Спасибо, что решили пройти этот путь вместе с ними.

Глава 1. Карта и Компас

(19 августа 1944. За сутки до наступления)

Генерал-майор Пронин не спал третьи сутки, и воздух в его блиндаже, казалось, можно было резать ножом. Он был густым и тяжелым от запахов сырой земли, дешевой махорки, пота десятка офицеров и острого, нервного ожидания.

Пронин сидел, ссутулившись, над огромным столом, где под ярким светом единственной лампочки лежало главное поле боя – карта Генерального штаба.

Она была живой, эта карта: испещренная синими и красными линиями, она дышала, готовилась взорваться огнем и сталью.

Полог из мокрой плащ-палатки откинулся, и в блиндаж, сгибаясь, вошел начальник разведки, полковник Свиридов. Он был худым, высоким человеком, и его глаза, казалось, никогда не моргали.

– Товарищ генерал-майор, – сказал он тихо, подойдя к столу. – Только что допросили «языка». Взяли сегодня ночью. Ефрейтор из семьдесят шестой пехотной.

– И что поет эта пташка? – не поднимая головы, спросил Пронин. Его палец замер на синей линии немецких укреплений.

– Поет странную песню, – Свиридов разложил рядом с картой исписанный лист. – Клянется, что два дня назад в их сектор для усиления прибыла танковая дивизия СС «Великая Германия». Прячут в лесах, говорит. Ждут нашего удара.

В блиндаже наступила тишина. Даже шепот штабных офицеров за спиной замер. Дивизия СС. Это была элита вермахта. Ее появление здесь, на этом участке, рушило всю концепцию легкого прорыва.

Пронин медленно поднял голову. Его красные от бессонницы глаза впились в Свиридова.

– А что говорит наша авиаразведка? Что говорят партизаны?

– Ничего, – развел руками полковник. – Воздух молчит. Лес молчит. Ни одного подтверждения. Ни одного танка, ни одного лишнего грузовика. Партизаны Луминицы клянутся, что в том квадрате только тыловые обозы.

– Значит, ефрейтор врет. Дезертир, хочет жизнь себе купить.

– Или не врет, – нахмурился Свиридов. – Или это такая маскировка, которую мы еще не видели. Если там действительно сидят эсэсовцы, а мы ударим по ним танковым корпусом, как по румынам… будет мясорубка. Мы увязнем.

Пронин встал и прошелся по тесному блиндажу. Он подошел к стене, где висела другая карта – общая обстановка на фронте. Десятки стрел, сотни условных знаков.

Он смотрел на них, но видел не знаки. Он видел людей. Он видел танки лейтенанта Орлова, которые должны были войти в прорыв, как нож в масло. Он видел пехоту капитана Зубова, которая должна была штурмовать траншеи. Если ефрейтор говорил правду, то все они шли в ловушку.

«Думай, Пронин, думай…» – приказал он себе.

Он снова подошел к столу.

– Как он себя вел на допросе? – спросил он Свиридова.

– Уверенно. Смотрел в глаза. Повторял одно и то же, как заученный урок. Слишком уверенно для простого ефрейтора.

– Вот именно, – Пронин стукнул костяшками пальцев по столу. – Как заученный урок. Это дезинформация, Свиридов. Грамотная, хорошо подготовленная. Они знают, что мы берем «языков». Они подсунули нам этого ефрейтора, чтобы мы испугались. Чтобы мы засомневались и изменили направление главного удара. А они только этого и ждут.

Он посмотрел на полковника, и в его взгляде была холодная, несгибаемая уверенность.

– План остается в силе. Никаких изменений. Удар наносим там, где и планировали. По румынам. Передайте в штаб фронта: данные о дивизии СС считаю провокацией противника.

Свиридов молча кивнул и вышел.

Пронин снова остался один на один со своей картой. На миг, всего на один короткий миг, ледяное щупальце сомнения коснулось его сердца.

А что, если он ошибся? Цена этой ошибки – тысячи жизней. Он снова посмотрел на точку с названием Кишинёв. Город ждал. И он не мог подвести.

***

В то же самое время, в ста километрах от блиндажа Пронина, обер-лейтенант Эрих фон Лебек, командир роты вермахта, стоял на бруствере своей передовой траншеи и с удовлетворением смотрел в бинокль.

Только что закончилась короткая, но успешная стычка. Русская разведгруппа, действуя на удивление неуклюже и прямолинейно, попыталась прощупать их оборону и тут же была отбита огнем его пулеметчиков. Одного разведчика удалось взять живым.

– Отличная работа, Шульц! – похлопал он по плечу своего фельдфебеля, коренастого ветерана с лицом, похожим на старый сапог. – Быстро и чисто. Что с пленным?

– Уже отправили в штаб полка, герр обер-лейтенант. Молодой совсем, почти мальчишка. На допросе сразу раскололся. Сказал, что их задача – разведка боем перед основным наступлением. Готовится большой удар.

– Вот как? – фон Лебек усмехнулся. – Этот мальчишка подтвердил то, что мы и так знаем. Они полезут здесь. Прямо на наши пулеметы. Примитивные дикари.

Он спрыгнул обратно в траншею, аккуратно отряхнув грязь с идеально начищенных сапог. Траншея была образцом немецкого инженерного искусства: глубокая, с бетонными усилениями, с водоотводными канавками. Это была его крепость.

– Все равно, герр обер-лейтенант, – проворчал фельдфебель Шульц, закуривая сигарету. – Слишком тихо в последнее время. Не нравится мне эта тишина. Русские, когда молчат, – это хуже, чем когда они кричат «ура». Что-то затевают.

– Что они могут затеять, Шульц? – снисходительно ответил фон Лебек. – Очередную лобовую атаку? Мы готовы. Пусть лезут. Здесь, на этом рубеже, мы восстановим честь нашей 6-й армии. Сталинград не повторится.

Он вернулся в свой блиндаж, пахнущий деревом и дорогим табаком. Сел за стол, достал лист хорошей бумаги и ручку с золотым пером. Пора было написать письмо отцу в Мюнхен.

«Дорогой отец, – писал он. – Спешу сообщить, что у нас все прекрасно. Сегодня ночью мы легко отбили очередную вылазку русских и даже взяли пленного. Это подтверждает наши данные: противник готовит наступление именно на нашем участке.

Мы ждем их с нетерпением. Мои солдаты полны решимости, а укрепления, которые мы возвели, выдержат любой натиск. Можешь быть спокоен, здесь, на Днестре, мы создали бастион, о который разобьются азиатские орды.

Честь 6-й армии будет отомщена. Передай поклон фройляйн Хильде. Скоро, после нашей победы здесь, я надеюсь получить отпуск и приехать. Твой сын, Эрих».

Он запечатал конверт. Он был абсолютно уверен в каждом написанном слове. Его мир был логичен, предсказуем и подчинялся железному немецкому порядку.

Он не мог и представить, что пленный русский разведчик был частью того самого плана, который разгадывал сейчас генерал Пронин.

Что его «неуклюжая» атака была инсценировкой. И что главный, сокрушительный удар будет нанесен не здесь.

А там, где стоят их ленивые и ненадежные румынские союзники, в которых никто не верил. И меньше всего – он сам.

©Язар Бай.

Глава 2. Последняя папироса

(19 августа 1944. За сутки до наступления)

Ночь над Днестром была обманчиво тихой. Августовский воздух, густой и теплый, пах полынью, речной водой и пылью молдавских дорог. Стрекотали цикады, в камышах у берега сонно квакали лягушки.

Если бы не тусклые, редкие вспышки осветительных ракет на горизонте, можно было бы подумать, что никакой войны и нет.

Но капитан Алексей Зубов не обманывался. Он чувствовал войну кожей, затылком, старыми, ноющими ранами. Эта тишина была ненастоящей, натянутой, как струна.

Она была похожа на затишье перед грозой, когда воздух становится плотным, и даже птицы замолкают, предчувствуя бурю.

Он шел по своей траншее, и его сапоги глухо ступали по утоптанной глине. Он был невысок, коренаст, и двигался по-крестьянски основательно, без суеты. В свои тридцать восемь он выглядел старше. Сталинград оставил на его лице глубокие морщины, а в глазах – вечную, неистребимую усталость.

Зубов был из тех командиров, которых солдаты за глаза называли «батя». Он не кричал, не махал пистолетом, но его тихого слова боялись больше, чем приказа любого крикуна. Потому что знали: Зубов зря не скажет. И на рожон не пошлет. И в пекло полезет первым.

– Все спокойно, товарищ капитан, – пробасил из темноты сержант Малютин, командир первого взвода. Сибиряк, огромный, как медведь, он был правой рукой Зубова.

– Слишком спокойно, Малютин, – тихо ответил Зубов, останавливаясь рядом с ним у бруствера. – Как на кладбище. Не нравится мне это. Лазутчик наш, Петька, еще не вернулся?

Малютин отрицательно качнул головой.

– Нет. Срок – час назад. Волнуюсь я, Алексей Иваныч.

Зубов ничего не ответил, только крепче сжал в руке холодный металл своего ППШ. Молодого бойца Петра Коврова они отправили два часа назад на ту сторону, в «нейтралку».

Задание было простым: проползти к немецким позициям и проверить, не оборудовали ли они новое пулеметное гнездо на фланге. Простое задание, если бы не война.

Он пошел дальше по траншее. В «лисьих норах», вырытых в стенах, пытались спать его солдаты. Кто-то тихо посапывал, кто-то ворочался, шепча во сне имя жены или матери.

У бойницы, вглядываясь в темноту, стоял рядовой Седых. Совсем еще мальчишка, восемнадцать лет, зеленый, как трава в мае.

– Что видишь, орел? – тихо спросил Зубов, подойдя сзади.

Седых вздрогнул от неожиданности.

– Никак нет, товарищ капитан! Темно. Только… кажется, будто земля гудит. Слышите?

Зубов прислушался. И правда. Сквозь стрекот цикад пробивался низкий, едва уловимый гул.

– Это танки, товарищ капитан? – с надеждой спросил Седых. – Наши?

– Наши, – кивнул Зубов. – Спят пока наши танки. А это земля гудит. От напряжения. Перед большим делом всегда так. Ждет она.

Он по-отечески потрепал мальчишку по плечу и пошел дальше. За поворотом траншеи он увидел группу бойцов, столпившихся вокруг рядового по прозвищу «Гром». Гром был огромным весельчаком из-под Полтавы, и его зычный хохот, казалось, мог заглушить артиллерийскую канонаду.

– …а тут политрук и говорит: «Боец, почему у тебя сапоги не чищены?» А я ему: «Так ведь война, товарищ лейтенант, грязь кругом!» А он мне: «Война войной, а устав – это святое!» – басил Гром, и бойцы тихо давились от смеха.

Увидев капитана, они тут же смолкли и вытянулись.

– Вольно, вольно, – махнул рукой Зубов. – Анекдоты – дело хорошее. Лишь бы немцы не услышали, а то от смеха помрут, и нам патронов не достанется.

Солдаты снова тихо засмеялись. Фронтовой юмор. Черный, как сажа, и необходимый, как воздух. Он помогал не сойти с ума.

В этот момент к нему подбежал Малютин. Его лицо в темноте было встревоженным.

– Иваныч, беда.

– Что?

– Там… из «нейтралки»… Кажется, стон.

Сердце Зубова ухнуло вниз. Он бросился за сержантом к наблюдательному пункту. Припал к стереотрубе. Ничего не видно. Темнота. Но если замереть, затаить дыхание, то можно было услышать. Едва различимый, тонкий, как комариный писк, звук. Стон раненого человека.

– Петька… – выдохнул Малютин. – Гады. На проволоке висит, поди. Живым взяли, а теперь как приманку используют.

Зубов чувствовал, как внутри закипает холодная ярость. Он знал этот подлый немецкий трюк. Оставить раненого на виду и ждать, когда его товарищи полезут спасать. И тогда накрыть всю группу из пулеметов.

– Что делать будем, командир? – спросил Малютин.

Зубов молчал. По уставу, перед наступлением любые вылазки были строжайше запрещены. Любая активность могла спугнуть немцев, сорвать планы командования. Он должен был проигнорировать этот стон. Оставить своего солдата умирать. Таков был приказ.

Он посмотрел на лица своих бойцов, столпившихся рядом. Они ждали. Они смотрели на него, на своего «батю». И он понял, что есть вещи поважнее устава.

– Малютин, со мной, – тихо, но твердо сказал он. – Гром, за пулемет. Будешь нас прикрывать, если что. Остальным – сидеть тихо, как мыши.

Он снял каску, отдал ее Седых. Взял нож, кусачки.

– Алексей Иваныч, не надо, – прошептал Малютин. – Рискованно. Давай я один.

– Я сказал, со мной, – отрезал Зубов. – Он мой боец. Я за него отвечаю.

Они выбрались из траншеи и растворились в высокой, мокрой от росы траве. Они ползли. Медленно, по-пластунски, вжимаясь в землю. Зубов полз первым. Он всем телом ощущал землю – каждую кочку, каждый камень. Он слышал, как рядом бьется его собственное сердце. До немецких позиций было не больше двухсот метров. Смертельное расстояние.

Стон стал слышнее. Вот она, проволока. Несколько рядов колючей, ржавой «спирали Бруно». И он увидел его. Петька Ковров висел на ней, зацепившись одеждой. Он был жив, но, кажется, без сознания.

Зубов подполз вплотную.

– Малютин, режь, – прошептал он.

Сержант достал огромные кусачки. Заскрежетал металл. Первый щелчок прозвучал в ночной тишине, как выстрел. Они замерли, прислушиваясь. Тишина. Малютин снова принялся за работу. Щелк. Щелк.

Они освободили бойца. Он был тяжелым, обмякшим. Они взвалили его на себя и поползли обратно. Это была самая длинная дорога в жизни Зубова. Каждый метр казался километром. Он тащил на себе раненого, и пот заливал ему глаза.

Они были уже у самого края своей траншеи, когда немецкий часовой, видимо, все-таки что-то услышал. В небо взвилась ракета.

На мгновение все вокруг озарилось нестерпимо ярким, мертвым светом. Они замерли, вжавшись в землю, три неподвижные тени на белом фоне.

– Назад! – заорал Зубов Малютину.

И в тот же миг с немецкой стороны ударил пулемет. Трассирующие пули огненным пунктиром прошили воздух прямо над их головами. Они буквально скатились в свою траншею, втаскивая за собой раненого.

Они лежали на дне окопа, оглушенные, грязные, тяжело дыша. Но живые. Все трое.

– Ольгу! Быстро! – крикнул Зубов, и через минуту над раненым уже склонилась их санинструктор, Ольга Нечаева, маленькая, но решительная девушка.

Капитан сел, прислонившись к стенке траншеи. Его руки мелко дрожали от пережитого напряжения. Он достал из кармана кисет, высыпал на клочок газеты последние крошки махорки, свернул тонкую, как спичка, папироску. Чиркнул спичкой.

Он сделал глубокую, жадную затяжку.

И в этот самый момент земля под ногами дрогнула. С востока донесся низкий, нарастающий гул, от которого зазвенело в ушах. Это был не гром. Это был голос сотен, тысяч орудий, начинавших свою работу.

Началось.

Зубов посмотрел на тлеющий огонек своей папиросы.

Это была его последняя папироса в тишине.

Глава 3. Запах солярки и полыни

(Утро 20 августа 1944. Час до наступления)

Внутри танка Т-34 пахло войной. Этот запах ни с чем было не спутать. Он был густым, въедливым, состоящим из десятков оттенков: терпкой вони дизельного топлива, горячего металла, пороховой гари от прошлых боев, кисловатого пота и дешевой махорки.

Для лейтенанта Михаила Орлова, двадцатидвухлетнего командира танка, этот запах был привычнее и роднее запаха свежего хлеба.

Он сидел на своем месте в тесной башне, прильнув к холодному окуляру панорамы. Было еще темно, но предрассветная мгла уже начала редеть, окрашивая восток в бледные, акварельные тона.

Его «ласточка», как он называл свой танк, стояла в капонире, укрытая маскировочной сетью и ветками, среди сотен таких же стальных хищников, затаившихся в складках молдавской земли.

– Ну что, командир? Долго еще куковать будем? – раздался в наушниках шлемофона ворчливый бас сержанта Гришина, механика-водителя. – Мотор остывает. Не любит он этого. Ему бы рыкнуть, да по степи этой пройтись, как следует.

Гришин был самым старшим в экипаже, ему было уже под сорок. Угрюмый, немногословный уральский мужик, он чувствовал свой танк, как живое существо, разговаривал с ним, ругал его и жалел.

– Терпи, Степаныч, – ответил Орлов, не отрываясь от панорамы. – Скоро дашь ему волю. Как только «бог войны» свое слово скажет.

«Бог войны». Так в армии называли артиллерию. И ее слово должно было прозвучать с минуты на минуту. Напряжение внутри танка было почти осязаемым. Оно висело в воздухе, смешиваясь с запахом солярки, заставляя сердца биться чаще.

– Заряжено, – доложил справа ефрейтор Зайцев, наводчик. Сибиряк, с узкими, хищными глазами, он был лучшим стрелком в батальоне. Его спокойствию, казалось, мог позавидовать камень.

– Принято, – кивнул Орлов.

– Товарищ лейтенант, а правда, что мы прямо на Берлин пойдем? – раздался самый молодой, взволнованный голос. Это был рядовой Сорокин, заряжающий и радист, вчерашний десятиклассник из-под Рязани.

– На Берлин, Сорокин. Прямиком на Берлин, – усмехнулся Орлов. – Но сначала заглянем в гости в Кишинёв. Говорят, там вино хорошее.

Внезапно в наушниках щелкнуло, и эфир взорвался треском и помехами. А потом, сквозь них, прорвался четкий, металлический голос комбата:

– Внимание всем экипажам! Сигнал – «Гроза»! Пять минут готовности!

И в этот же миг ночь закончилась.

Вся линия горизонта на востоке, насколько хватало глаз, взорвалась ослепительным, пульсирующим огнем. Тысячи орудий – от полковых пушек до тяжелых гаубиц и реактивных минометов «Катюша» – одновременно открыли огонь.

Земля под танком вздрогнула, заходила ходуном, как палуба корабля в шторм. Грохот был не просто звуком – он был физическим ударом, который давил на барабанные перепонки, сотрясал внутренности, заставлял вибрировать тридцатитонную стальную машину.

Орлов смотрел в триплекс на то, что происходило там, впереди. Вражеские позиции, которые еще минуту назад были просто темной полосой на земле, превратились в кипящий, огненный ад.

Столбы черного дыма и земли взлетали до самого неба. Огонь, казалось, пожирал все: траншеи, блиндажи, проволочные заграждения. Это было страшное и завораживающее зрелище. Это была вся мощь его Родины, обрушенная на врага.

– Вот это салют! – восторженно выдохнул Сорокин.

– Заводи! – крикнул Орлов Гришину, перекрывая грохот.

Дизель взревел, и танк качнулся, оживая. Гришин плавно вывел машину из укрытия. Вокруг них, из-под земли, как гигантские жуки, выползали десятки других Т-34.

Артподготовка длилась почти два часа. Два часа огненного урагана, перемалывающего землю и железо. А потом наступила новая фаза. Огонь не прекратился, он начал медленно смещаться вглубь вражеской обороны, двигаясь вперед со скоростью пешехода. «Огневой вал». Стена огня, за которой должны были идти они.

В эфире снова раздался приказ, короткий и яростный:

– «Ласточки», вперед! За Родину! В атаку!

– Вперед, Степаныч! – крикнул Орлов. – Дави их!

Танк рванулся с места. Орлов смотрел, как они пересекают свою передовую. Из окопов выскакивали пехотинцы, махали им руками, кричали что-то ободряющее. Он увидел измученное, заросшее щетиной лицо капитана Зубова, который поднял кулак в знак приветствия.

И вот они вошли в зону огненного вала. Это был лунный пейзаж. Земля была черной, перепаханной тысячами снарядов. Горело все, что могло гореть. Воздух был горячим и едким. Они прошли первую линию румынских траншей. Она была пуста. Уничтожена. Перемешана с землей.

Но дальше, у второй линии, кто-то выжил. Из уцелевшего дота вдруг застрочил пулемет, его пули защелкали по броне, как град.

– Зайцев, видишь? – крикнул Орлов. – Подавить!

– Вижу цель! – спокойно ответил наводчик.

Башня танка плавно развернулась.

– Осколочным! Огонь!

Оглушительный грохот внутри. Толчок от отдачи, от которого, казалось, сдвинулись все внутренние органы. Запах горячего металла и кордита. Орлов увидел в триплексе, как вражеский дот разлетелся на куски, словно карточный домик.

– Готов, – безэмоционально доложил Зайцев.

– Вперед! – снова крикнул Орлов.

Они неслись по вражеским позициям, сминая все на своем пути. Румынские солдаты, выжившие после артподготовки, выскакивали из траншей и в ужасе разбегались.

Некоторые стреляли из винтовок, но их пули просто отскакивали от брони. Другие поднимали руки, сдаваясь в плен. Орлов видел их испуганные, безумные лица. Он не чувствовал ненависти. Только холодный азарт охотника.

Они прорвались.

Через час бешеной гонки они уже были в глубоком тылу. Линия фронта осталась позади. Вокруг простирались молдавские поля, виноградники. Они вышли на оперативный простор. Задача была – не останавливаясь, идти на запад, к реке Прут, чтобы отрезать немцам пути к отступлению.

В эфире царил победный гул. Комбаты подгоняли свои роты, докладывали об успехах. Чувство эйфории, пьянящей радости от быстрой и легкой победы, охватило экипаж.

– Ну что, Сорокин, дойдем до Берлина к Новому году? – засмеялся Гришин.

И в этот момент эфир разорвал новый голос – тревожный, резкий. Это был голос из штаба армии.

– Внимание всем «Ласточкам»! Внимание! Авиаразведка засекла движение в квадрате семнадцать! Повторяю, квадрат семнадцать! Предположительно, танковая группа противника. Будьте готовы к бою!

Орлов похолодел. Он посмотрел на карту. Квадрат семнадцать был прямо по их курсу.

Эйфория мгновенно улетучилась. Легкая прогулка закончилась. Навстречу им двигался враг. И это были уже не испуганные румыны. Это были немцы.

– Зайцев, бронебойный! – скомандовал Орлов, и его голос стал жестким и чужим. – Осмотреть сектор. Гришин, сбавь ход, идем по балке, укрываясь. Сорокин, слушай эфир. Всем – к бою. Охота начинается.

Он снова прильнул к панораме, вглядываясь в зеленые, мирные холмы впереди. Где-то там, за следующим холмом, их ждали. Настоящая война только начиналась.

Глава 4. Чужие флаги

(Утро 20 августа 1944. За час до наступления)

Капрал Виктор Станеску ненавидел рассветы. В его родной деревне у подножия Карпат рассвет был праздником – он приносил с собой запах свежего молока, пения птиц и обещание нового дня.

Здесь, в грязной, пыльной траншее на берегу Днестра, рассвет приносил только тревогу. Он делал видимыми вражеские позиции на том берегу, он высвечивал новые воронки от ночных обстрелов и делал лица его товарищей еще более серыми и измученными.

Он сидел, прислонившись к глиняной стене, и пытался раскурить свою последнюю сигарету. Табак был отвратительным, горьким, но он позволял хоть на минуту отвлечься. Рядом с ним сидел старый солдат Ион, крестьянин из-под Плоешти.

– Опять смотришь на тот берег, студент? – прохрипел Ион, кивнув на восток. – Думаешь, придут сегодня?

– Придут, – тихо ответил Виктор. – Не сегодня, так завтра. Воздух такой… тяжелый.

Виктор до войны был студентом-филологом в Бухаресте. Он читал Овидия в оригинале и мечтал писать стихи. А теперь он сидел в этой траншее, и единственной поэзией в его жизни был свист пуль и вой снарядов.

Он не понимал этой войны. За что он здесь сражался? За великую Румынию? За фюрера, которого он презирал? Он сражался потому, что ему приказали.

В этот момент вдоль траншеи прошел их взводный, лейтенант Попеску, а за ним – немецкий офицер. Тот самый обер-лейтенант фон Лебек, чья рота стояла позади них, на второй линии. Немец шел, как павлин, высокомерно задрав подбородок, и брезгливо морщился от запаха румынской траншеи.

– Ваши солдаты должны быть готовы, Попеску, – говорил он по-немецки, и его голос звучал резко и повелительно. – Первый удар русских придется по вам. Ваша задача – удержать их любой ценой, пока мы не подготовим контрудар.

– Мои солдаты будут сражаться, герр обер-лейтенант, – заискивающе отвечал Попеску, хотя в его голосе слышалась плохо скрываемая ненависть. – Мы выполним свой долг.

Фон Лебек остановился напротив Виктора и Иона. Он окинул их презрительным взглядом.

– Вот эти оборванцы будут сдерживать русскую танковую армию? – усмехнулся он. – Попеску, проследите, чтобы у них было достаточно патронов. И чтобы они не побежали после первого же выстрела.

Он отвернулся и пошел дальше, не удостоив их больше ни единым взглядом.

– Porc arogant, – прошипел Ион ему в спину. – Свинья высокомерная.