Полная версия

Жизнь как искусство встреч

Глядя вслед удалявшимся на подъемнике друзьям (или как их там?), Андрей сказал: «Лавину не обещали?» «Остынь, погуляем», – сказала Ольга. Они набрели на крохотное местное кладбище. Посмотрели даты жизни на надгробиях – впечатлило, люди жили долго.

«Интересно, они тоже в холодильнике ждали, пока дети накатаются?» – сказала Ольга, а Андрей не к месту ввернул цитату из «Семнадцати мгновений весны»: «Швейцария. Берн. Воздух свободы сыграл злую шутку с профессором Плейшнером».

Они вернулись, собрали сумки и переехали в другой отель, благо кругом их полно. Встречи с бывшими друзьями не опасались, – те летают по черным трассам, а москвичи ползают по синим, рядом со сноровистыми и нарядными детишками.

Трудности перевода

Президент пожал нам руки и пригласил за старинный круглый стол. Его приветственное слово было пространным, и мы, к стыду и сожалению не знающие немецкого языка, догадались, что он говорит об отношениях двух наших стран. Когда президент закончил, мы повернулись к переводчице Елене. Она обвела нас долгим взглядом и сказала: «В общем, он рад вас видеть». Внутри похолодело. Так началось это, без сомненья, уникальное в своем роде интервью, которому предшествовали следующие обстоятельства.

Несколько российских журналистов, в их числе и я, отправились за свои кровные в тур по Австрии. Поездка предполагала знакомство с двумя землями (по‑нашему, областями), экскурсию по Вене и в завершение то, что составляло главную приманку программы, – интервью с федеральным президентом Австрийской республики Хайнцем Фишером, одним из самых долголетних европейских политиков, мастером компромисса, за что его даже окрестили «дядей Соломоном». Личная скромность господина Фишера редкостна для персоны такого ранга, – нам рассказали, что они с супругой отказались от покоев за казенный счет и назначили свою городскую квартиру апартаментами президента. Короче, встреча обещала быть увлекательной.

Обеспечить наш тур взялась местная фирма, которая при ближайшем рассмотрении оказалась супружеской парой. Пауль был небедным австрийцем, путешествующим по свету. Ознакомление с Россией подарило ему жену Елену. Правда, мы заметили, что Пауль не говорит по‑русски, а супруга едва знает немецкий, но эта деталь их семейного уклада нас не волновала, – ровно до того момента, как Елена оказалась в роли переводчика в президентской резиденции Хофбург.

Мы попросили рассказать о миграционных процессах в Австрии, Елена с грехом пополам сформулировала вопрос, и президент обстоятельно осветил тему. «Он сказал, что сюда приезжает много людей из других стран», – перевела Елена, и у нас возникло желание приложить ее габсбургским стулом. Удивленный краткостью перевода, президент вопросительно взглянул на своего помощника, а мы вообразили себе интервью Путина китайским журналистам с аналогичным переводчиком и вытекающие последствия для протокольной службы.

Наша беседа длилась около часа, мы обсудили с Хайнцем Фишером экономические связи Австрии с Россией (перевод: «Время трудное, но перспективы неплохие»), поговорили о полномочиях первого лица государства («У нас президент не так уж много решает»), наконец, спросили господина Фишера о его увлечении альпинизмом, а когда последовал перевод («В Австрии есть горы Альпы»), наш фотокорреспондент с грохотом уронил свой «Canon» на пол, и тут случилось удивительное: глава Австрийской республики мгновенно нагнулся, поднял фотоаппарат и красивым жестом передал его владельцу. Вообще президент нам очень понравился, и было втройне обидно, что он наверняка посчитал нас полными идиотами.

Мы пренебрегли мнением мудрых о том, что месть – это блюдо, которое нужно подавать холодным, и сразу после интервью переводчица была поставлена к стенке президентского дворца. Уподобившись мушкетерам Дюма, мы поочередно высказали мнения о деятельности миледи, завершая каждый пассаж вердиктом: «Виновна!» Муки Елены усиливались тем, что она должна была синхронно переводить наши тексты собственному мужу, причем финты типа: «Они говорят, что им не дали пива с сосисками» были раскрыты и задавлены на корню. Мы требовали абсолютно точного перевода, совершенно забыв, что казнимая просто не в состоянии его обеспечить. К тому же в немецком языке могло не найтись адекватных слов и выражений.

И тут Пауля, который долго прикидывался шлангом, прорвало. Он начал махать руками и орать на жену, и нам открылась первопричина происшествия. Организаторы тура тупо сэкономили на переводчике! Когда Елена увидела, что мы прознали истину, она слезно умоляла ничего не говорить в Москве. Потому что следом за нами приезжает другая русская группа для встречи со спикером австрийского парламента.

Бали вдали?

Информацию о происходящих в разных концах света катастрофах все чаще завершает резюме о том, есть ли среди жертв россияне. И я, случается, ловлю себя на гаденькой в сущности мысли, что наши, слава богу, целы, а о других пусть пекутся их соплеменники. Если же в числе пострадавших оказываются граждане РФ, жалею их сильнее, чем граждан иностранных государств. Как будто раскладываю разбившийся самолет на важные лично для меня и все остальные обломки.

Понимаю, что такие мысли не делают мне чести. Особенно после одной истории.

Сын со своей девушкой улетел отдыхать на Бали. Долго мечтал, копил деньги. Прошла неделя. В вечерних новостях проскочило сообщение, что на острове произошла серия взрывов. По имеющимся данным, пострадавших среди россиян нет. Внутри дрогнуло – ведь существуют и «не имеющиеся»!

Начал себя успокаивать: мало ли что эти балийцы меж собой выясняют, мой‑то парень при чем? И вообще, это ж Баунти, райское наслаждение, отдыхающие кайфуют на пляжах, кто их тронет.

Телефоны сына и девушки не отвечали двое суток. На третьи сын позвонил и сказал, что все нормально, теракты случились вдали от курортной зоны. Успокоил.

А вернувшись, ошпарил: «То, что ты меня сейчас видишь, – это чудо».

Оказалось вот что: они с подругой поехали погулять в городок Кута. Лавочки, забегаловки, туристы. Решили перекусить. Сын предложил одну кафешку, девушка захотела в другую – чуть поближе. Лень ей было по жаре лишних пятьдесят шагов ступить, – и умница! Потому что, едва они присели, грохнул сильнейший взрыв, и соседнее заведение разнесло в клочья.

Десятки людей погибли. Мой сын уцелел.

И теперь, когда в зарубежных катаклизмах гибнут люди, а я испытываю избирательное сострадание, очень себя не уважаю.

Не звони мне, не звони

Они стали друзьями, когда обоим было по десять лет. Жили в соседних подъездах, учились в одном классе, играли, а порой и ночевали в квартирах друг друга. Потом закончили школу, поступили в вузы, Стас пошел в институт нефти и газа, Левон – в строительный, оба рано женились, и каждый побывал в роли свидетеля жениха.

Потом жизнь развела: Левон рванул по крупным стройкам, Стас пробивался в Москве. Переписывались и перезванивались не слишком часто, но это ничего не значило. Стас, во всяком случае, всегда был уверен, что в его жизни есть настоящий друг, и это навсегда.

Он быстро преуспел, обзавелся набором: «должность – квартира – дача – машина». Левон ничего не приобрел и однажды, оказавшись в Москве и отужинав у друга, сказал: «Хочу свалить».

Тогда, в конце восьмидесятых, это было непросто. Стас вызвался помочь, включил связи, и через полгода Левону с семьей пришло приглашение из Америки, от коммуны баптистов. По этой схеме можно было уехать.

Но в посольстве США Левон не понравился; тогда Стас нашел людей, натаскавших нью‑баптистов перед новым интервью, и повторный заход удался. Но на вылете в Шереметьево таможня к чему‑то придралась, Левон заскандалил, самолет тем временем улетел… Наконец, спустя полгода, у стойки регистрации друзья схватили друг друга в объятия, жены заревели в четыре ручья… Тогда прощались навеки.

Но поменялись времена, и оказалось, что вполне можно увидеться вновь. При желании. Вот только с желанием возникла неувязка. Как‑то от знакомых Станислав Егорович узнал, что Левон Саркисович наведывается в столицу. Московский друг набрал номер и напрямую спросил: правда? Извини, старик, без всякого смущения ответил друг американский, да, залетал, но столько дел было, веришь ли, позвонить некогда.

Станислав Егорович молча дал отбой, крякнул: «Предатель!» и принялся истреблять в себе святую дружбу. Пытался понять мотивы – зависть к успеху друга, спесь новоявленного американца? Да какая разница, этому в любом случае нет прощения. Убедил‑таки себя. Он, может, и дрогнул бы, позвони Левон с покаянием, но тот не позвонил.

Однажды Станислав Егорович оказался по делам в Бостоне. На обеде у владельца партнерской фирмы вдруг щелкнуло: стоп, Бостон – это же штат Массачусетс, в нем находится городок Спрингфилд, где обитает, судя по оставшемуся в памяти почтовому адресу, Левон Саркисович с семейством.

Включили Интернет, и Станислава Егоровича зазнобило. Вот Спрингфилд, меньше часа езды, вот адрес друга детства, вот его телефон, а вот он и сам на трубке: «Hello!»

И взрослый мальчик Стасик мигом вспомнил все: их двор, футбол, родителей и сестер Левона, самого себя на его свадьбе. Может, пора простить? А если тому это не нужно, – тогда новая пощечина? Он услышал в трубке: «Speak, please! Who are you?» – и резко выключил телефон.

Прошло уже несколько лет, а Станислав Егорович все думает, правильно ли поступил. И не знает ответа.

Прости‑прощай

Виталия любили все. Генерал во цвете лет, летчик, умница, весельчак. Болезнь века ударила неожиданно, операция длилась восемь часов, несколько килограммов пораженной плоти отделилось от законного владельца. Врачи разрешили его навестить на четвертый день, дверь в палату была приоткрыта, и я увидел вдвое похудевшего Виталия, который пытался отжиматься от кроватной спинки.

А потом на протяжении еще двух лет мы, его товарищи, с восхищением смотрели, как спасал себя этот человек. Перестав доверять медицинским светилам, дававшим разноречивые рекомендации, Виталий начал сам штудировать специальную литературу, подбирая подходящее ему лечение. Задолго до выхода из больницы он вернулся к работе, у его койки вечно сидели люди с чертежами самолетов. Трижды в неделю шофер отвозил его в Лужники, и он, морщась от боли, наматывал километры вдоль Москвы‑реки. А однажды, ухмыльнувшись, сказал мне: «Поздравь, я опять мужчина».

Эта тема была для него важна. Будучи много лет в браке, имея сына, дочь и устойчивый дом, Виталий был не прочь погусарить. Претенденток на его внимание всегда было с запасом, но он никогда не заходил дальше легких романов. Супруга Ирина вывела формулу: если муж вдруг сделался шелковым, значит, «там» все закончено. До следующего раза.

Но следующий, последний, раз оказался иным. Виталий влюбился в молодую женщину по имени Илона и ушел из дома. Он не разводился, давал денег даже больше, чем прежде, пытался сохранить отношения с уже взрослыми детьми, которые, поначалу твердо взяв сторону матери, начали понемногу оттаивать. Но все разом кончилось, когда Илона родила сына. И вот вскоре после этого Виталий угодил на операционный стол.

Через два года он вернулся к полноценной жизни. Но болезнь ожила. Собрав последние силы, Виталий вновь начал борьбу, его резали в лучших клиниках Европы, но все катилось по наклонной. И тогда он начал приводить в порядок земные дела. Будучи человеком системным, все продумал до деталей. Написал завещание, поделил нажитое, делить было что. Он так хотел никого не обойти, не обидеть. Устроил старшего сына на свое руководящее место. Развелся и мирно простился с Ириной. В больничной палате они с Илоной вступили в брак и обвенчались. А через неделю он позвал священника, исповедался и умер. В полной уверенности, что все разрулил и может спокойно покинуть этот мир.

Панихида была многолюдной, с обилием венков, с орденами на бархатной подушке, с прощальным залпом. У гроба стояли Ирина с детьми, Илона с сыном, а чуть поодаль плакали незнакомые нам женщины. Рядом со мной кто‑то тихо сказал: «Нет, Виталик, ничего еще не кончилось».

Еще до наступления сороковин Ирина подала иск о признании Виталия недееспособным и, соответственно, аннулировании как развода с новым браком, так и завещания. Но лечащие врачи имели богатый опыт посмертных разборок и выложили историю болезни, из которой следовало, что пациент до самой кончины пребывал в здравом уме. Тогда за дело принялись адвокаты. Ирина и Илона названивали нам, прося дать нужные каждой из них показания. Кто‑то давал, кто‑то уклонялся. Всем было тошно.

В день его рождения мы собираемся на кладбище. Посреди генеральских мраморных надгробий стоит истлевший деревянный крест, а под ним обернутый в полиэтилен портрет Виталия. Сперва думали, что должна осесть земля, тогда Илона либо Ирина благоустроят могилу. Но прошло уже несколько лет. Хотели сами сложиться и поставить памятник, но наследники дали отказ.

Не простили. И если Виталий видит это сверху, то, наверное, переживает.

Не врут календари

С недавних пор я полюбил читать календарь памятных дат. Это не потому, что душа просит праздника, а ты, проснувшись, не знаешь, что бы такое сегодня отметить. Просто иной раз хочется почувствовать себя не «здесь и сейчас», а в объемном пространстве. Для этого необходимы подсказка, напоминание.

Берем от фонаря календарь сентября, он содержит 134 памятные даты. Есть, например, День основания Республики Сан‑Марино, новый год по иудейскому календарю, украинский День разведки, праздник чествования японских стариков, китайский праздник Луны, день рождения норвежской принцессы Мэрты Луизы, всеобщий День парикмахера… Вот так листаешь календарь – и уже не чувствуешь вокруг себя пустоты.

А еще появились новые праздники – Дни чего‑то такого. В том же сентябре есть День беседы, День везения, День доброго отношения к ближнему, День исполнения обещаний… От одних названий теплеет на сердце, и какая‑то еще не вполне ясная тема стучится из прошлого. И вдруг: День независимости Узбекистана. Все разом сходится в одну точку. В одну историю.

Ей, этой истории, без малого сорок лет, произошла она как раз в Узбекистане (тогда еще столице союзной республики), и автор имел возможность наблюдать ее вблизи. В Ташкентском театре оперетты, как и положено, был оркестр, а первую скрипку звали Николай Николаевич. Выпускник Московской консерватории, прижившись в Средней Азии, столичного лоска не утратил: несмотря на жару, на каждый спектакль надевал фрак, манишку и галстук‑бабочку. Одно слово, интеллигент.

Так же интеллигентно он уходил в запой. Дважды в году, поздней весной и ранней осенью, Николай Николаевич являлся к директору, брал отпуск за свой счет и исчезал ровно на десять дней. По слухам, уезжал куда‑то в лес, к знакомым егерям, там неистово пил, однако строго в положенный день уже сидел по левую руку от дирижера. В театре, где секретов нет, эти отпуска первой скрипки называли «зов леса». При этом никто и никогда пьяным его не видел.

Однажды в театр прислали нового директора – представителя титульной нации по имени Уйгун Акрамович; до этого он в райкоме партии курировал жилкомхоз. Шел сентябрь, театр уезжал на гастроли в соседний Таджикистан, и тут как раз Николай Николаевич явился с прошением на отпуск. Директор не понял. Первая скрипка, смущаясь, объяснил причину и поклялся не подвести. Главный режиссер с главным дирижером тоже внушали директору, что это дело обычное, лучше отпустить. Однако, в голове Уйгуна Акрамовича официальный запой и трудовая дисциплина не сложились в пазл, и музыкант получил категорический отказ, на который тихо ответил: «Заранее прошу у всех извинения». И выехал с труппой на гастроли.

По прихоти природы первый день гастролей совпал с первым днем запоя. И Николай Николаевич урезал такую увертюру, что даже видавшие виды актеры пришли в ужас. На следующий день уже содрогнулся весь уютный город Душанбе. Первая скрипка гудела, как двадцать военных оркестров, доходя до оглушительного крещендо и фортиссимо. Кульминацией симфонии было ночное вторжение обезумевшего музыканта в директорский номер с сумкой портвейна «Офорин» (в переводе – «молодец»).

После этого Николай Николаевич куда‑то сгинул, но ровно на одиннадцатый день так и не предоставленного отпуска он нетвердой походкой спустился в оркестровую яму. На нем был фрак с бабочкой. Руки его подрагивали, но только до той секунду, пока он не взял скрипку и смычок. Зазвучал Имре Кальман, и со страхом взиравший на эту сцену Уйгун Акрамович разрыдался. Волшебная сила искусства.

На другой день он пригласил Николая Николаевича, обнял его и задним числом подписал заявление на отпуск.

…Вот вам и календарные даты – дни везения, исполнения обещаний, доброго отношения к ближнему… Согласитесь, похожие истории, которые может рассказать каждый из нас, будят размышления и даже актуальные аналогии. Эти сюжеты возникают «из миража, из ничего, из сумасбродства моего» – как в «Обыкновенном чуде». Или «из слез, из темноты, из бедного невежества былого» – как в «Иронии судьбы». Возьмите календарь – и они появятся.

Появятся – и растворятся снова.

Глава 2Предметы второй необходимости

Больше чем полжизни тому назад, когда мое поколение рвануло с низкого старта, мало кто из нас верил в себя. Точнее, так: мы верили в свои силы и способности, но не надеялись, что нам воздастся по заслугам. Ты можешь вкалывать день и ночь и при этом никогда в жизни – ну просто никогда! – не сумеешь скопить денег на однокомнатный кооператив и жигулевскую «копейку». И тебя не выпустят в туристическую поездку даже в какую‑нибудь Румынию, потому что старые большевики из партийной комиссии при райкоме не простят тебе развод. Пьянящий вкус юности смешивался со свинцовой слюной унижения, в глубине души мы были мизантропами и нигилистами.

Надо признать, что никто из нас никогда не оставался без прожиточного минимума по имени зарплата, не голодал и не ночевал на вокзале, не занашивал до дыр штиблеты и при высокой температуре мог вызвать участкового терапевта. Предметы первой необходимости у нас были, но душа просила второй, второй необходимости!

Что же отделяло нас от станции «жить можно» до станции «жить хорошо»?

Перво‑наперво отсутствие собственной квартиры. Не проходной комнаты в родительской или тещиной двушке, а личного жилого помещения, где можно делать что душе угодно.

А если к квартире добавить дачу, пусть на шести сотках и хоть в ста километрах от Москвы, тогда уже образуются признаки буржуазной роскоши. Хотя зачем тебе дача, если ты не огородник, никто не понимал.

Конечно, до дачи удобнее всего доехать на автомобиле. Нужно покупать лотерейные билеты, других возможностей приобрести тачку у тебя нет и не надейся.

Очень важны и моральные факторы. Вот если дослужиться до номенклатурной должности, можно будет совать всем под нос «корочку» с магической надписью. И люди будут проявлять уважение, как к работнику ОБХСС.

При этом ты с семьей сможешь лечиться в особой поликлинике, где не надо будет высиживать очереди. А если вдруг тебя направят в командировку в братскую социалистическую страну, ты вернешься одетым с ног до головы во все заграничное.

Мы отчетливо сознавали, что мечтаем о недостижимом. Но вышло иначе. Капля камень точила, молодая прыть и честолюбивое рвение мало‑помалу начали приносить результаты. Это сейчас кажется, что мы были крайне скромны в желаниях, принимали подачки за подарки, милостыню за милость. Тогда же гордыня наполняла наши души, и вожделенные знаки отличия поднимали нас к небесам.

Мучительница первая моя

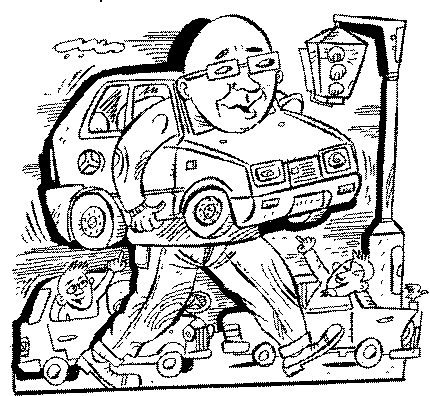

Понимаю, насколько это не ново – сравнивать первый автомобиль с первой любовью, но все же тянет. Ведь эти оба‑два – и одушевленное существо, и металлическая конструкция – складывают характер, формируют взгляд на мир. Так что очень важно встретить на пути того, кого надо. В смысле, правильный автомобиль.

Тут у каждого своя стезя. Кому‑то папа отдал старую «Волгу» (смотри не разбей, убью), кому‑то «папик» преподнес ключи от «Порше Кайен» (разобьешь – и фиг с ним). А один недотепа, ни разу не сидевший за рулем вплоть до начала кризиса среднего возраста, бросил вызов судьбе и приобрел микролитражный легковой автомобиль первой группы особо малого класса СеАз‑1111. Авто называлось «Ока», а в качестве недотепы автор вывел самого себя.

За прошедшие с тех пор четверть века я сменил с десяток машин, но если вы спросите, с какой из них предпочел бы начать водительскую карьеру, отвечу без колебаний: с «Оки», и только с нее. Она одна в состоянии дать такое понимание диалектики, какое не почерпнешь и в трудах основоположников.

Включается память, и вот я еду по Москве начала 90‑х. Еду на собственной машине – следовательно, я уже не лузер. Но эта машина – «Ока», значит, я и не орел. И может, мне солиднее передвигаться на метро, чем на тарантайке, имеющей к тому же инвалидные модификации. Но я не хочу в метро, я ведь купил машину. При этом сам давно не мальчик и требую к себе уважения. Но на парковке возле работы коллега говорит:

«Так вот, оказывается, куда ты почту складываешь». Оскорбляя коня, он оскорбляет хозяина. Грубить в ответ глупо, но и проглотить невозможно. И я легко, играючи, как Андрей Миронов в финале «Женитьбы Фигаро», произношу разученный монолог.

Ничего‑то вы, пижоны, не понимаете. Мой почтовый ящик – натуральное чудо. Могу бросить на улице, не запирая, – никто не угонит. Даже сигнализация не нужна. Расход бензина копеечный, тут же всего два цилиндра. Весит как перышко, человека задавить невозможно. Однажды ночью заехал в кювет и в одиночку машину за бампер вытащил. В пробках не стою – пролезаю между автомобилями, или по разделительной полосе, или по тротуару. Вообще рассекаю, как хочу, а если гаишник остановит, я ему сходу: «Командир, платить нечем. Будь у меня деньги, ездил бы я на такой тачке?» Смеется и отпускает. Ни разу еще штраф не платил.

Так и только так блокируют насмешки. Им несть числа, но я всегда наготове. Пусть на дороге меня не уважают, но для повышения самооценки я сам провоцирую конфликты. Допустим, подрезаю пижонскую девятку цвета «мокрый асфальт», она в ответ прижимает меня к бордюру, разгневанный драйвер выходит повоспитывать козла из консервной банки, а тут сюрприз: из «Оки» является не хилый студентик или дряхлый дедушка, а здоровый дядька с актуальным аксессуаром вроде электрошокера, только что поступившего в открытую продажу (надо только не забыть снять очки и сделать морду ящиком). Вкупе с ненормативным вступительным словом это обычно производило неслабое впечатление.

Противиться унижению я научился даже на трассе. Переключаю комплекс неполноценности на манию величия, занимаю левый ряд и не уступаю «меринам» и «бумерам», путь гудят, мигают дальним светом и садятся на хвост. Мое дело – цепенея от ужаса, жать 140 кэмэ, а кто недоволен – пусть обгоняет справа.

Никто не должен видеть моих слез, когда все поголовно автосервисы Москвы отказываются чинить «Оку»; они не могут даже грамотно выставить сход‑развал, отчего я в хлам, до проволоки корда, стираю новую резину, не поверите, всего за одну поездку на природу. Покрышек не напасешься, да и вообще с запчастями мука. Механизм автомобиля премудро собран из элементов «Нивы», 8‑й модели «Жигулей», а также оригинальных деталей «Оки», которых днем с огнем не найти. Когда у меня, было дело, накрылся подшипник на ступице, машина стояла полгода, пока на серпуховском авторынке не встретился крепко поддатый мужик, откопавший бесценную деталь у себя на чердаке.

А однажды произошло чудо: в Коньково открылся салон‑магазин персонально для «Оки». Там, помимо запчастей, можно было приобрести дизайнерские украшения: пупырчатый резиновый чехол для руля, набалдашник в виде львиной морды, венчающий рычаг коробки передач, подголовники и велюровые чехлы на сиденья, пластиковые колпаки для колес, косящие под литые диски, какие‑то панорамные зеркала, коврики для багажника, брызговики, подкрылки и прочую дребедень, которая была мной немедленно куплена и прикручена по назначению. После чего сын, чуть не плача, сказал: «Папа, прекрати из «Оки» делать «Мерседес»!»

Последний пробег на «Оке» я отлично помню, это было 9 октября 1999 года. Мы с сыном съездили в Лужники на отборочный матч чемпионата Европы между Россией и Украиной, наши осрамились, автомобиль с горя фыркал и глох всю обратную дорогу и окончательно вырубился прямо перед ракушкой. Мы затолкали его внутрь, а когда через год открыли и я сунул ногу в кабину, проржавевшее днище под ногой провалилось. И тогда я сказал: все, хватит.