Полная версия

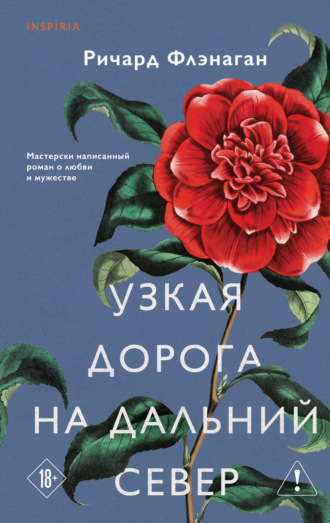

Узкая дорога на дальний север

В последние годы он непостижимым для себя образом сделался героем войны, знаменитым и прославленным хирургом, общественным символом времени и трагедии, персонажем биографий, пьес и документальных фильмов. Предметом поклонения, идеализации, лести. Он понимал, что у него с героем войны были какие-то общие черты, привычки и история. Но он им не был. Просто он больше преуспел в сохранении жизни, чем в ее утрате, да и не так много осталось людей, удостоенных мантии военнопленных. Отвергать почитание представлялось оскорблением памяти тех, кто погиб. Он не мог себе такого позволить. Кроме того, у него и сил уже не было.

Как бы его ни прозывали: герой, трус, мошенник, – теперь все это, похоже, имело к нему отношение все меньше и меньше. Это принадлежало миру, куда как от него далекому и призрачному. Он понимал, что народ им восхищается (если отрешиться от тех, кому приходилось работать с ним как со стареющим хирургом), что его слегка презирают и, наверное, ему завидуют многие врачи, которые претерпели то же самое в других лагерях для военнопленных, но чувствовали, к несчастью для себя, что в его характере есть что-то такое, чего не дано им, что возносит его высоко-высоко над ними на волне всенародной привязанности.

Черт бы побрал тот документальный фильм!

Вот только тогда он против внимания не возражал. Втайне оно его, пожалуй, радовало. Но теперь уже – нет. О тех, кто ему косточки перемывает, ему небезызвестно. Так вышло, что по большей части он с ними соглашался. Слава казалась ему провалом восприятия со стороны других. Ему удалось избежать того, что сам он считал явными ошибками жизни, вроде политики и гольфа. Зато его попытки разработать новую хирургическую методику операций по удалению раковых опухолей толстой кишки успехом не увенчались, хуже того, возможно, пусть и не напрямую, привели к смерти нескольких пациентов. Он слышал, как Мэйсон однажды назвал его мясником. Возможно, если оглянуться на прошлое, он и правда был неосторожен. Вот если бы ему удалось, тогда б (он знал) его превозносили за смелость и дальновидность. Неустанное его волокитство за женщинами и неизбежно следующий за ним тенью обман давали поводы для мелких личных скандалов, но широкая общественность внимания на них не обращала. Его самого все еще в жар бросало от легкости и проворства, с какими он мог лгать, кружить головы и вводить в заблуждение, так что сам себя он, по собственным ощущениям, оценивал реалистически низко. То не было единственной составляющей его тщеславия, зато – одной из самых забавных.

Даже в таком возрасте (на прошлой неделе ему стукнуло семьдесят семь) он пугался того, что нрав натворил в его жизни. В конце концов он понимал, что то же бесстрашие, тот же отказ мириться с условностями, тот же восторг от игры и тот же безнадежный голод, заставлявший вникать, как далеко смог бы он зайти в той или иной ситуации, которые побуждали его в концлагерях приходить на помощь другим, привели его еще и в объятия Линетт Мэйсон, жены его коллеги, Рика Мэйсона, такого же, как и он, члена научного совета Хирургического колледжа, блистательного ученого и невыносимого зануды. И еще не одной и не двух других. Была у него надежда: в предисловии, которое он тогда писал (не связывая себя ненужными откровениями), в конечном счете с честностью смирения как-нибудь отдать должное всему, вернуть свою роль в событиях на подобающее ей место – врача, не более и не менее, – и восстановить законную память о многих позабытых, сосредоточив основное внимание на них, а не на самом себе. Кое-где, по его ощущениям, это было необходимым актом исправления и раскаяния. Где-то еще глубже он опасался, что подобное самоуничижение, подобное смирение лишь еще больше сыграет ему на руку. Он попал в западню. Его лицо мелькало повсюду, но он больше не в силах был припомнить лица тех, с кем вместе мучился.

– Стал именем я славным, – произнес он.

– Кто?

– Теннисон.

– Никогда о таком не слышала.

– «Улисс».

– Никто его больше не читает.

– Никто больше ничего не читает. Считается, что Браунинг – это пистолет.

– А я думала, для тебя один только «Лоусон»[7] и существует.

– Так и есть. Когда не доходит до Киплинга или Браунинга.

– Или Теннисона.

– Я часть всего, что повстречал в пути[8].

– Это ты придумал, – заподозрила она.

– Нет. Это очень… как это говорится-то?

– …Подходяще?

– Да.

– Ты способен все это наизусть шпарить, – сказала Линетт Мэйсон, пробегая ладонью вниз по его увядшему бедру. – И еще много чего. А вспомнить лицо человека не можешь.

– Не могу.

Шелли пришел к нему, когда он был при смерти, а еще Шекспир. Пришли незваными и стали такой же частью его жизни, как и его жизнь. Словно бы жизнь можно заключить в книжку, в предложение, в несколько слов. Таких простых слов. «На праздник смерти ты приходишь. Бледна и холодна улыбка в лунном свете»[9]. Вот были люди в старину.

– Смерть – наш лекарь, – сказал он. Соски ее показались ему чудом. В тот вечер на ужине был один журналист, который допытывался у него про бомбардировку Хиросимы и Нагасаки.

– Один раз – куда ни шло, – рассуждал журналист. – Но два?! Два-то зачем?

– Они были чудовищами, – заметил Дорриго Эванс. – Вам не понять.

Журналист спросил, были ли женщины и дети тоже чудовищами? И их еще не родившиеся дети?

– Радиация, – ответил Дорриго Эванс, – не оказывает пагубного воздействия на последующие поколения.

Только вопрос был не в том, и он знал это, а кроме того, он не знал, передаются ли пагубные воздействия радиации. Давным-давно кто-то сказал ему, что не передаются. Или передаются. Трудно вспомнить. Нынче он полагался на все более хрупкое предположение: то, что он говорит, правильно, а говорит он то, что правильно. Журналист, оказывается, написал статью про оставшихся в живых, встречался с ними, снимал их.

– Страдания этих людей, – говорил журналист, – были ужасны и тянулись всю жизнь.

– Беда не в том, что выничего не знаете о войне, молодой человек, – сказал ему тогда Дорриго Эванс. – Беда, что вы постигли всего одно. А война – это много чего.

Он повернулся, чтобы уйти. Потом вновь обернулся.

– Кстати, а вы поете?

Теперь Дорриго, как всегда, пытался выбросить из памяти тот жалкий, неуклюжий и откровенно постыдный разговор, отдавшись плоти и обмяв ладонью грудь Линетт так, чтобы сосок торчал меж двух пальцев. Однако мысли, уйдя из памяти, никуда не девались. Журналист, несомненно, рано или поздно еще вдоволь потопчется на истории о герое войны, который на поверку оказался поджигателем войны, фанатом атомной бомбы, к тому же еще и старым маразматиком, спросившим на прощание, не поет ли он!

Но что-то в том журналисте напоминало ему Смугляка Гардинера, хотя он и затруднился бы сказать, что именно. Не лицо. Не манеры. Улыбка? Щека? Смелость? У Дорриго он вызвал раздражение, но его восхитил отказ журналиста прогнуться под грузом известности Дорриго. Какая-то внутренняя сцепка – целостность, если угодно. Упор на истину? Трудно сказать. Он не мог указать на какую-то мимику, которая была бы похожа, какой-то жест, привычку. Душу охватывал непонятный стыд. Видимо, он вел себя по-дурацки. И неправильно. Он больше ни в чем не был уверен. Видимо, с того самого дня избиения Смугляка уверенность у него пропала во всем.

– Я стану чудовищной падалью, – прошептал он в коралловую раковину ее ушка, женского органа, невыразимо пленявшего его свой мягкостью, блудливым витым провалом, который всегда, казалось, водоворотом затягивал его в неизведанное. И очень нежно поцеловал ее в мочку.

– Тебе следовало бы говорить, о чем ты думаешь, своими собственными словами, – сказала Линетт Мэйсон. – Словами Дорриго Эванса.

Ей было пятьдесят два, из детских лет вышла, но от глупости не отошла, саму себя презирала за ту власть, которой обладал над нею этот старик. Ей было известно, что у него не только жена есть, но и другая женщина. И, как она подозревала, еще одна или две. Не было у нее даже нечестивой славы его единственной любовницы. Линетт не понимала себя. Мужик закисал на дрожжах старости. Грудь у него провисла сморщенными титьками, в любовных утехах он был ненадежен, и все-таки вопреки здравому смыслу ей он представлялся цветущим. С ним она чувствовала себя как за неприступной каменной стеной: он ее любил. И все же она понимала, что одна часть его – та часть, которую ей хотелось больше всего, та часть, что была светом в нем, – так и оставалась неуловимой и непознанной. В ее снах Дорриго всегда летал выше ее на несколько дюймов. Частенько днем ее охватывал гнев, лились обвинение, угрозы, в ее отношениях с ним проступал холод. Зато попозже к ночи, лежа с ним рядом, она не желала никого другого.

– Небо было мерзко грязным, – говорил он, и она чувствовала, как готовится он воспрять еще разок. – Оно всегда уносилось прочь, – продолжал он, – словно бы и ему от грязи было не по себе.

7

Когда в начале 1943 года они прибыли в Сиам, было по-другому. Небо было чистым и неоглядным, это раз. Знакомое небо – во всяком случае, так ему думалось. Стоял сухой сезон, деревья были без листьев, джунгли прозрачными, земля пыльной. Была кое-какая еда, это два. Не много, не досыта, однако истощение еще не взяло свое и голод еще не поселился в желудках и мозгах солдат на правах чего-то сводящего с ума. Да и их работа на японцев еще не стала тем безумием, которое позже будет косить людей косой, будто мух. Трудно было, но до безумия в самом начале не доходило.

Когда Дорриго Эванс опустил взгляд, то увидел прямую линию из землемерных геодезических колышков, вбитых инженерами Имперской японской армии для обозначения железнодорожного пути, шедшего от места, где он стоял во главе партии безмолвных военнопленных. От японских инженеров они узнали, что колышки тянутся линией в четыреста пятнадцать километров от местечка севернее Бангкока и до самой Бирмы.

Они обозначили трассу большой железной дороги, до сих пор бывшей лишь чередой ограниченных планов, неисполнимых, по видимости, приказов и грандиозных увещеваний со стороны японского высшего командования. То была легендарная железная дорога, ставшая делом отчаяния и фанатизма, созданная из мифа и нереальности не меньше, чем из дерева и железа, ценой тысяч и тысяч жизней людей, которым предстояло полечь за последующий год строительства. Но какая реальность хоть когда-нибудь создавалась реалистами?

Им вручили тупые топоры и прогнившие пеньковые канаты, а с ними выдали и первое задание: свалить, выкорчевать и расчистить километр гигантских тиковых деревьев, росших вдоль обозначенной железнодорожной трассы.

– Дед мой, бывало, говаривал, мол, вам, молодым, никогда не снести собственный вес, – пробурчал Джимми Бигелоу, пробуя указательным пальцем тупое и щербатое лезвие топора. – Жаль, старого пердуна здесь нет.

8

А потом, говоря по правде, никто этого и не вспомнит. Подобно всем величайшим преступлениям, этого будто бы и не происходило вовсе. Страдания, смерть, горе, подлая, жалкая бесцельность чудовищных мук такого множества людей – все это, может, и существует-то лишь на этих страницах, да еще на страницах немногих других книг. Книга способна содержать ужас, придав ему и форму, и смысл. Но в жизни у ужаса формы не больше, чем смысла. Ужас просто есть. И пока он владычествует, во всей Вселенной будто и нет ничего, во что бы он ни воплотился.

Начало тому, о чем рассказано в этой книге, было положено 15 февраля 1942 года, когда с падением Сингапура рушится одна империя и поднимается другая. Тем не менее к 1943 году Япония, теряя последние силы и ресурсы, проигрывает, и тогда провозглашается ее потребность в железной дороге. Союзники поставляют националистической армии Чан-Кайши в Китае вооружение через Бирму, а американцы держат под контролем моря. Чтобы прервать жизненно важную линию поставок своему китайскому противнику и через Бирму завладеть Индией (о чем уже безумно мечтают японские правители), Японии необходимо снабжать свои бирманские войска людьми и снаряжением по суше. Однако для строительства нужной для этого железной дороги нет ни денег, ни техники. Нет и времени.

У войны, впрочем, своя логика. У Японской империи есть вера в победу: неукротимый японский дух, тот самый, которого нет у Запада, тот дух, что прозывается и понимается как воля императора, именноэтот дух и дает веру в то, что он возобладает до своей самой окончательной победы. А прибавлением к столь неукротимому духу, подкреплением для такой веры империи стала удача располагать рабами. Сотнями тысяч рабов, азиатов и европейцев. И среди них двадцать две тысячи австралийских военнопленных, которых соображения стратегической необходимости заставили сдаться при падении Сингапура еще до того, как сражение началось по-настоящему. Девять тысяч из них отправят на строительство железной дороги. Когда 25 октября 1943 года паровой локомотив С-5631 с прицепленными тремя вагонами японских и таиландских высокопоставленных особ проследует по всей трассе завершенной Дороги Смерти (первый состав, проделавший этот путь), на всем протяжении его пути будут бесчисленные погребения человеческих костей, среди которых останки каждого третьего из тех австралийцев.

Сегодня паровой локомотив С-5631 горделиво выставлен в музее, образующем часть неофициального военного мемориала Японии, святилища Ясукуни в Токио. Наряду с паровым локомотивом С-5631 в святилище хранится «Книга душ». В нее вписано свыше двух миллионов имен тех, кто пал в войнах, служа императору Японии, с 1867 по 1951 год. С занесением в «Книгу душ» в этом священном месте приходит отпущение грехов в совершении всех деяний зла. Среди этого множества имен есть и имена тех 1068, кого после Второй мировой войны осудили за военные преступления и казнили. А среди этих 1068 имен казненных военных преступников есть и имена тех, кто работал на Дороге Смерти и кого признали виновным в жестоком обращении с военнопленными. На табличке перед локомотивом С-5631 об этом упоминания нет. Нет и упоминания об ужасах строительства этой железной дороги. Нет имен сотен тысяч тех, кто умер, строя железную дорогу. Только ведь нет даже и точно установленного числа всех тех, кто погиб на Дороге Смерти. Военнопленные союзников были всего лишь частичкой (около 60 000 человек) тех, кого рабски использовали на том фараоновом предприятии. Наряду с четвертью миллиона тамилов, китайцев, яванцев, малайцев, тайцев и бирманцев. А то и больше. Одни историки утверждают, что умерло 50 000 рабских тружеников, другие говорят – около 100 000, третьи – 200 000. Никто не знает точно.

И никто никогда не узнает. Имена их уже позабыты. Никакой книги их утраченных душ не существует. Да пребудет с ними хотя бы этот кусок текста.

Итак, в тот день с утра пораньше Дорриго Эванс закончил предисловие к книге рисунков и акварелей Гая Хендрикса, сделанных в лагерях военнопленных, прежде настрого предупредив своего секретаря оградить его на ближайшие три часа от любых вмешательств, чтобы он смог завершить дело, которое никак не удавалось закончить уже несколько месяцев и которое теперь оказалось существенно просроченным. Даже когда дело было сделано, он чувствовал, что оно стало лишь еще одной его неудачной попыткой понять, как возможно чем-то, облеченным в форму предисловия, запросто разъяснить другим, что такое Дорога Смерти.

Чутье подсказывало: тон его был одновременно и чересчур очевидным, и чересчур личным – почему-то это вызвало у него вопросы, которые он за всю жизнь так и не разрешил. В голове вертелось столько всякой всячины, что ему не удалось хоть что-то выразить на бумаге. Столько всего, столько имен, столько мертвых, а вот поди ж ты, не смог написать ни одного имени. В начале своего предисловия он набросал описание Гая Хендрикса и нечто похожее на контур событий того дня, когда тот умер, в том числе и историю Смугляка Гардинера.

9

У военнопленных была серьезная причина называть последующее медленное погружение в безумие попросту двумя словами:«та Дорога». Впоследствии для них навсегда остались лишь два типа людей: те, кто был «на той Дороге», и все остальное человечество, которого там не было. Или, пожалуй, всего одного типа: те, кто «пережил ту Дорогу». Но наверное, даже и так недостаточно: Дорриго Эванса все чаще и чаще преследовала мысль, что оставались только люди, которые «сгинули на той Дороге». Его пугало, что только они достигли того жуткого совершенства страдания и познания, которое делает человека полноценным.

Оглядываясь назад на колышки железной дороги под ногами, Дорриго Эванс видел, что вокруг было столько непостижимого, непередаваемого, неразборчивого, необожествляемого, неописуемого. Колышки объясняли простые факты. Но они ничего не растолковывали. Что такое дорога, раздумывал он,«та Дорога»? Дорога – это линия, тянущаяся из одной точки в другую: из реальности в нереальность, из жизни в ад – «длина без ширины», если припомнить Эвклида, давшего определение линии в школьной геометрии. Длина, лишенная ширины, жизнь, лишенная смысла, следование от жизни к смерти. Путь в ад.

Полвека спустя задремавший в гостиничном номере Парраматты Дорриго Эванс резко дернул головой: ему снился Харон, грязный паромщик, переправлявший покойников через Стикс в царство мертвых по цене в один обол, оставленный у тех во рту. Во сне он беззвучно шевелил губами, повторяя слова Вергилия с описанием ужасного Харона: страх наводящий и мерзкий, лицо скрыто за нечесаными космами седых волос, жестокий взгляд горит огнем, грязный плащ, узлом завязанный на плече, свисает до пят.

В ту ночь он лежал с Линетт Мэйсон, а подле кровати держал, как делал всегда, где бы ни находился, книгу, в зрелом возрасте вернувшись к привычке читать. Хорошая книга, пришел он к выводу, оставляет в тебе желание эту книгу перечитать. Великая же книга побуждает тебя перечитать собственную душу. Такие книги попадались ему редко, а с годами и того реже. И все же он отыскивал еще одну Итаку, с которой был связан навеки. Он читал, когда уже перевалило далеко за полдень. Дорриго почти никогда не смотрел, что за книга оставалась на ночь, поскольку она существовала как талисман или как предмет, приносящий удачу, – как какое-то знакомое божество, смотрящее за ним и оберегающее его в мире снов.

В ту ночь книгой стала та, которую подарила ему делегация японских женщин, прибывшая принести извинения за японские военные преступления. Явились они с целой церемонией и видеокамерами, принесли подарки, и один из даров был любопытен: книга переводов японских стихов смерти, результат традиции, предписывающей японским поэтам, уходя из жизни, сочинить последнее стихотворение. Он положил книгу на темное дерево тумбочки у кровати, рядом с подушкой, аккуратно выровняв по своей голове. Он верил, что у книг есть аура, которая оберегает его, что если книги рядом не окажется, то он умрет. Без женщин он спал, не ведая печали. Без книги не спал никогда.

10

Еще раньше днем, листая книгу, Дорриго Эванс наткнулся на поразившее его стихотворение. На смертном одре Шисуи, поэт, мастер хайку, наконец-то внял просьбам о стихах смерти: схватил свою кисточку, изобразил стихотворение и умер. На бумаге же потрясенные последователи Шисуи увидели нарисованный поэтом круг.

Стихи Шисуи колесом прошлись по подсознанию Дорриго Эванса – содержательная пустота, бесконечная тайна, ширина без длины, большое колесо, вечное возвращение. Круг – полная противоположность линии.

Обол, оставленный во рту умершего для расплаты с паромщиком.

11

Путь Дорриго Эванса к «той Дороге» пролегал через лагерь военнопленных на яванском высокогорье, где, будучи полковником, он под конец стал заместителем командира тысячи заключенных солдат, в основном австралийцев. Нескончаемо для них тянулось время, воспринимавшееся как жизнь, что уходит прочь по капелькам или струйкам спорта, образовательных программ и концертов, когда в песнях звучали их воспоминания о доме, когда было положено начало делу всей жизни – придания лоска россказням о Ближнем Востоке: караваны верблюдов в сумерках, нагруженных песчаником, римские развалины и замки крестоносцев, наемники-черкесы в длинных черных одеяниях, отороченных серебряным позументом, и высоких шапках из черного каракуля, солдаты-сингалезцы, здоровенные мужики, шагавшие мимо них с болтавшимися на шее сапогами. Они с тоской вспоминали девчонок-француженок из Дамаска. В Палестине, проезжая мимо арабов, орали им во все горло из кузова грузовиков: «Еврейские гады!» – пока не познакомились с арабскими работницами из Иерусалима. Орали во все горло из кузова грузовиков, проезжая мимо, евреям: «Арабские гады!» – пока не увидели еврейских девушек из кибуцев (в голубеньких шортиках и белых блузках), которые настойчиво совали им сетки с апельсинами. Всякий раз смеялись над историей Рачка Берроуза, у которого были такие волосы, будто он позаимствовал их у какой-то ехидны, как он, проведя все увольнение в каирском борделе, вернулся, неистово расчесывая себе пах, тем и прозвище свое приобрел, что спрашивал, глянув вниз: «А это что еще за рачки мандавошечьи? Должно быть, с поганых стульчаков в туалете этих египтяшек понабрались, а?»

– Бедняга Рачок, – говорили вокруг. – Бедный чертов негодник.

Долгое время больше ничего особенного не случалось. Дорриго писал по просьбе приятелей любовные письма из каирского кафе, где столы были липкими от пролитой араки, смертельная похоть сочилась в бессмертных похвальбах, неизменно начинавшихся так: «Я пишу тебе это при свете пушечных залпов…»

Затем пришел черед сирийской кампании с ее скалами, сухими катышками козьего дерьма и высохшими листьями олив, на которых ноги разъезжались, и солдаты скользили на склонах в своем тяжелом снаряжении мимо то и дело попадавшегося вздувшегося трупа какого-нибудь сенегальца, погруженные в свои собственные мысли при доносившихся – очень издалека – стрекоте, треске и буханье боев и стычек повсюду. Убитые, их оружие и снаряжение валялись, словно камни: везде, неизбежно – и, не считая предостережений не наступить на очередное вздувшееся тело, об этом старались не говорить и не думать. Один из трех киприотов – погонщиков мулов – спросил Дорриго Эванса, в какую в точности сторону они направляются. Он не имел о том ни малейшего представления, но даже тогда понял, что обязан что-то сказать, дабы удержать всех шедших с ним вместе.

Стоявший неподалеку мул взревел, уголком глаза Дорриго заметил взлетевший шар грязи от минометного разрыва, он оглядел сорговое поле, на котором они стояли, потом вновь перевел взгляд на две карты, свою и погонщиков, ни одна из которых не совпадала с другой ни в одной существенной детали. Наконец, он задал направление по компасу, которое не соответствовало ни одной из карт, – так было со многими решениями, которые Дорриго принимал, доверившись инстинкту, и которые оказывались в высшей степени верными, а если и нет, то, по крайней мере, давали возможность передвигаться, что, как он стал постепенно понимать, зачастую было куда важнее. Он был вторым по значимости командным лицом Эвакуационного пункта 2/7 Австралийских имперских войск (АИВ), располагавшегося у линии фронта, когда были получены приказы свернуть их полевой госпиталь в неразберихе тактического отступления, которому предстояло – уже на следующий день – стать суматохой стратегического наступления.

Остальное оборудование эвакопункта увезли на грузовиках далеко в тыл, он же остался с просроченными припасами дожидаться последнего грузовика. Вместо него дождался каравана из двадцати мулов с тремя погонщиками-киприотами и свежими приказами для себя продвинуться со своими припасами вперед до деревни у новой линии фронта: в двадцати милях к югу по карте погонщиков и в двадцати шести милях к западу – по его. Киприоты, мелкие болтливые человечки, составляли еще одну часть карнавала союзнических войск, сражавшихся там, в Сирии, против карнавала войск вишистской Франции: мелкая войнушка в гуще войны куда более огромной, и о ней впоследствии никто так никогда и не вспомнит.

12

То, что должно было занять два дня, растянулось чуть ли не на неделю. На второй день на крутой, ведущей в горы дороге Дорриго Эванс с тремя погонщиками мулов наткнулись на отделение из семи тасманийских пулеметчиков, у которых сломался грузовик. Отделение вел молодой сержант по имени Смугляк Гардинер, и вел в тот же пункт назначения. Пулеметчики переложили свои «виккерсы», треноги и металлические ящики с патронами на свободных мулов, и дальше пошли все вместе. Когда взбирались вверх, Смугляк Гардинер порой тихонько напевал. Они одолевали скалистые склоны и осыпи, шли через горные перевалы, по разбитым деревням, мимо разлагающихся тел, каменных стен, наполовину державшихся, наполовину рухнувших, вновь и вновь шли сквозь вонь разлитого оливкового масла, вонь дохлых лошадей, вонь разбросанных стульев и поломанных столов с кроватями, вонь рухнувших крыш разрушенных домов, пока вражеские семидесятипятки[10] непрестанно бухали впереди и позади них. Когда удалось вновь спуститься в долины, они миновали высохшие каменные стены, которые никак не защитили от двадцатипятифунтовых снарядов солдат, что теперь лежали, упокоившись, среди разбросанного и поломанного снаряжения, оружия и французских касок. Они шагали среди мертвых, мертвых за полумесяцем скалистых брустверов, без толку наваленных для защиты от смерти, мертвых со вздутыми животами на сорговом поле, которое вода из разбитого снарядом древнего желоба, разлившись, превратила в мерзкое болото, шагали мимо пятнадцати мертвых в семи домиках деревни, в которых жители пытались укрыться от смерти, мимо мертвой женщины перед разбитым минаретом, чьи пожитки из небольшого коврового узелка разлетелись по уличной пыли, чьи зубы торчали в верхушке тыквы, мимо разорванной в куски мертвечины, смердевшей в сгоревшем грузовике.