Полная версия

ВЫБОР СИЛЬНОГО ДУХОМ

Думается, еще что-то добавлять к сказанному выше о силе духа не имеет смысла. Как говорится – все понятно и комментарии излишни…

* * *

За период знакомства с Владимиром Петуховым и Владимиром Семеновым о них приходилось слышать немало хорошего и немало плохого. И в этом нет ничего удивительного, поскольку общие лекала судьбы и жизни у любого из нас, живущих в этом мире, практически одни и те же – «сорные» по выражению гениальной Анны Ахматовой. Однако сегодня, по прошествии всех непростых годин и испытаний могу сказать одно – моя оценка личностей Владимира Петухова и Владимира Семенова, а значит и их «духовно-силовой составляющей» совпадает с китайской мудростью в отношении Мао Цзедуна.

Глобальные потрясения в России на рубеже двадцатого и двадцать первого столетий вполне закономерно вызвали к жизни сотни тысяч таких пассионариев из народа. Заряженные энергией протеста и переустройства жизни, они были в первых рядах разномастных «перестройщиков», рисковых предпринимателей, диссидентов, сахаровских правозащитников, ельцинских либералов, кузбасских шахтеров, униженных офицеров и генералов, стонущих от диких рыночных невзгод простых россиян и нефтеюганцев, а также многих других соотечественников, включая лидеров криминальных сообществ.

В контексте вышесказанного и продолжим авторское повествование о наших героях, но прежде расскажем о городе моего детства, юности и большого периода взрослой жизни – любимом Нефтеюганске, в котором однажды по воле судьбы и случая появились эти два незаурядных человека…

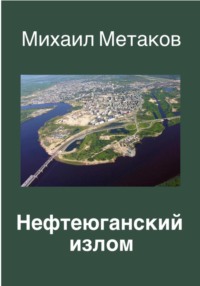

Глава первая. Нефтеюганская земля – наш общий дом

Усть-Балык и Нефтеюганск поры начального нефтяного освоения – это маленькая географическая точка на территории старинного Сургутского района, расположенная на гигантском острове между рекой Обью и ее левой протокой Юганской Обью, в простонародье – Юганкой. Пионерный поселок геологов назывался Усть-Балыком, поскольку разместился буквально в полутора километрах от одноименной хантыйской деревушки, гле располагалась рыболовецкая артель Чеускинского колхоза имени Ленина. Сегодня здесь, рядом с мостом через Юганку, новым семнадцатым микрорайоном и одной из первых разведочных буровых Р-63, сохранились лишь устная память об усть-балыкском рыбацком подворье да крохотные остатки временного поселка мостостроителей с гордым названием «Мостоотряд».

Нефтеюганск, начинавшийся с усть-балыкской деревенской закраины и полусгнившей геодезической вышки-тригопункта на лобке кедрового бора на берегу Юганской Оби (сегодня там красуется главный городской церковный храм Святого Духа), после первых березовского газового и шаимского нефтяного фонтанов на рубеже пятидесятых-шестидесятых годов прошлого века волею государства и геологоразведчиков стал еще одним живым символом послевоенного возрождения страны. В условиях холодной войны, Карибского кризиса 1962 года и западных санкций усть-балыкская нефть и другие нефтяные месторождения Ханты-Мансийского, тогда еще национального, округа по сути предопределили всю стратегию развития будущего топливно-энергетического комплекса Западной Сибири и послужили основой надежного социального, экономического и военно-промышленного развития СССР.

Со всех концов Советского Союза или, как привыкли говорить северяне, – с Большой земли съехалось сюда многонациональное содружество работяг от мала до велика. Это были прошедшие дорогами Великой Отечественной войны закаленные фронтовики и дети победителей фашизма, кадровые профессионалы и вчерашние студенты, семейные с грудными детьми и школьниками, молодые и неженатые. Всем хватило места, работы, забот и хлопот на таежном берегу Юганской Оби. И не было особого страха и смущения, если в поселок и на буровые заглядывали медведи и лоси, прилетали стайки любопытных рябчиков, куропаток, тетеревов-косачей и даже осторожных красавцев-глухарей…

* * *

16 октября 1967 года Президиум Верховного Совета РСФСР издал Указ «О преобразовании рабочего поселка Нефтеюганск Сургутского района Ханты-Мансийского национального округа, Тюменской области в город окружного подчинения». После Сургута и Урая, которые были преобразованы в города в 1965 году, Нефтеюганск стал третьим рабочим поселком в гремевшей тогда на весь мир «нефтянке» Тюменской области, получившим городской статус. Такое событие свершилось, как это нередко бывает в жизни, вопреки всем высоким планам и прогнозам – Юганск вначале задумывался как обычный вахтовый поселок-придаток базового Сургута, но всё произошло совсем по-другому сценарию и, к сожалению, с довольно серьезными для нефтеюганцев градостроительными и прочими издержками и проблемами.

Первооткрывателей усть-балыкской нефти и их сотоварищей из других профессий много и все они, начиная с душного и жаркого комариного лета 1961 года, день за днем, шаг за шагом обживали это, казалось, гиблое место. Помогало и местное население из окрестных деревень Чеускино, Каркатеевы, Мушкино (ныне Пойковский) и Усть-Балык, среди которого добрая половина была представлена семьями ссыльных спецпереселенцев, в большинстве своем несправедливо репрессированных и высланных в эти места в разные годы сталинским режимом.

* * *

Безоблачной и беспроблемной жизнь сначала в экспедиционном поселке, а затем молодом городе-новостройке назвать было бы большим преувеличением и даже глупостью. Приехавшие сюда со всех концов огромного Советского Союза люди везли с собой разные жизненные уклады, национальные и культурные традиции, привычную веру и надежды на собственное благополучное будущее. Были и такие, которые прибыли сюда не по вербовочным договорам и комсомольским путевкам, а в принудительном порядке, их почему-то стали звать «химиками». В те годы перед страной стояла задача ускоренного развития химической промышленности и центральная власть приняла решение о масштабном использовании на таких стройках народного хозяйства заключенных с примерным поведением. Официально это решение называлось так – Указ Президиума Верховного Совета СССР от 20 марта 1964 года «Об условном освобождении из мест лишения свободы осужденных, вставших на путь исправления, для работы на строительстве предприятий народного хозяйства». Как раз в то же самое время в Тюменской области возник мощный нефтяной бум, требовавший максимального привлечения и использования дешевой, тем более вот такой – почти крепостной, полусвободной рабсилы. Отсюда и появился устойчивый слоган «химик» или «химики», а солидная численность таких людей была в срочном порядке переброшена в новые нефтедобывающие регионы. Подробнее с этой темой можно ознакомиться в публикации на блог-платформе Дзен «Как в СССР «химизировали» народное хозяйство» от 26 ноября 2023 года (https://dzen.ru/a/ZV9fChIUvBT-vVRW).

Не все «химики» вели себя спокойно. Первые партии были исключительно мужскими с преобладанием молодежи и это сразу сказалось на поселковом «женском фронте». Какой-то умник из высокого начальства решил исправить такое положение и следующей навигацией в поселок была доставлена женская партия условниц. Что тут началось – Содом и Гоморра! Кончилось тем, что весь женский «химический» пол вскоре был вывезен в неизвестном направлении и сразу стало спокойнее. Семейным условникам разрешалось выписывать жен с детьми и в таких случаях все было в порядке – подавляющее большинство из них впоследствии стали уважаемыми горожанами, обрели здесь свое человеческое счастье, подняли на ноги детей и внуков. А вот молодые «химики» доставляли много хлопот, с ними часто не справлялась даже спецкомендатура, расквартированная в поселке. К таким «авторитетам» потянулась местная шпана, участились драки и другие небезобидные шалости…

* * *

Со временем в криминальную подростковую тусовку втянулся и мой младший брат Валерий. Помню, как уже после армии летом 1970 года я вместе с ним и его приятелем Володей устроились на работу монтажниками связи или по другому – «слаботочниками». Однажды нас послали монтировать линии радио и телефонной связи в поселке дорожных строителей в Мушкино (ныне Пойковский). Добирались туда на рейсовом вертолете, автомобильных дорог тогда не было и в помине, а чтобы вернуться обратно Володе пришлось звонить своему отцу, районному рыбинспектору, и только благодаря ему мы, еле уместившись втроем на маленьком инспекторском двухместном вертолетике Ми-1, вылетели в Юганск – такие были тогда невообразимые очередищи на единственном воздушном пути сообщения с Нефтеюганском. После той ненормальной командировки я уволился и устроился по прежней доармейской специальности – токарем в НГДУ «Юганскнефть», а ребята через какое-то время отправились в колонию для малолетних отбывать свой первый срок за кражу. В дальнейшем их ждала долгая дорога уголовно-криминальных приключений, в конце которой Володя стал юганским «авторитетом», а своего брата, тяжело заболевшего туберкулезом, я сумел вытащить из тюрьмы только в 1995 году. Такая вот история из реальной жизни того времени.

Кстати, с разрешения брата хочу поделиться интересной информацией из прошлого для всех искателей «царского золота», которое уже долгое время ищут в окрестностях города Сургута. Валера однажды поделился, что на одной из встреч на зоне Володя сообщил ему, что отец его, общаясь со старыми местными рыбаками-хантами, узнал про возможное место захоронения царских драгоценностей. Как было сказано аборигенами, искать их надо не в Тундрино, что недалеко от Сургута, а в «шестаковских борах», куда добрались уже заболевшие к тому времени то ли чумой, то ли еще какой-то опасной болезнью военные из отряда сопровождения ценного груза. Шестаковские боры – это старинное название целой группы причудливо расбросанных и обособленных таежных массивов в нижнем течении Юганской Оби, недалеко от ее впадения в большую Обь в районе Тундрино-Чеускино.

А что, вполне возможная версия. Видимо, командир планировал по юганским протокам добраться до Салыма, а оттуда по старой ямской дороге до Тобольска и далее в штаб Колчака, но планы изменились и они закопали ценности то ли в Шестаковском (недалеко от села Чеускино), то ли в других ближайших лесных борах, расположенных на соседних возвышенностях. Так или иначе, но известный тюменский историк-краевед и «кладоискатель», полковник ФСБ в отставке Александр Петрушин, убежден до сих пор, что забрать золото никто из них так и не смог и оно на долгие годы осталось укрытым где-то на берегах Оби под Сургутом (см.: https://86.ru/text/gorod/2024/08/08/73931231/)…

* * *

Между тем Нефтеюганск рос и менялся вместе со страной. Менялась и жизнь всех нефтеюганцев, включая мою собственную. Вообще-то я принадлежу к коренным жителям этого города-новостройки, моя семья переехала сюда осенью 1962 года из поселка Назарово Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа, где неожиданно закрылась школа и наш отец, работавший в Шаимской нефтеразведочной экспедиции, был вынужден завербоваться на новую стройку в Усть-Балык Сургутского района. Это случилось ровно через год после открытия геологами легендарного Фармана Салманова первого Усть-Балыкского нефтяного месторождения. Изначально же наше семейство проживало в Архангельской области, но по воле родителей в канун шестидесятых поехали «покорять Сибирь» и остались здесь навсегда.

Сначала пионерный поселок Усть-Балык, а затем и новый город Нефтеюганск росли на наших глазах, здесь я закончил среднюю школу, начал работать, отсюда призывался в армию и уезжал учиться в Ленинград. Все было привычно и знакомо – от охоты и рыбалки до разнообразного досуга в кругу семьи, сверстников и друзей юности. При этом никогда не было желания надолго или навсегда расставаться с этой землей, ставшей по-настоящему второй родиной. И только партийно-советская карьера, начавшаяся здесь же в Юганске, заставила два раза переезжать в Тюмень: сначала в 1980-ом, а затем в 1986 году и оба раза на работу в Тюменском обкоме КПСС. В первом случае трудился инструктором, во втором уже заведующим отделом областного комитета партии. В перерывах между этими «командировками» с 83-го до конца 1986 года работал председателем Нефтеюганского райисполкома, избирался первым секретарем Нефтеюганского горкома партии, а затем снова был направлен в Тюмень. К тому времени в моей семье уже подрастали маленькие сын и дочка.

Конечно, вполне естественно, что со сменой моего социального статуса менялись привычки и окружение, но та простота и близость к реальной жизни, впитавшиеся в кровь и голову благодаря базовым устоям нашей многодетной семьи, добрым примерам товарищей по работе, армии, спорту и особенно во время учебы в Ленинграде, никогда не отпускала и не давала повода возгордиться или забыть откуда я родом и о людских болячках при «развитом социализме». В итоге все мои хождения во власть кончились грандиозным конфликтом с руководством областной парторганизации, из которого я вышел – не побоюсь признаться в этом – победителем только благодаря личному мужеству и силе духа. После этого вполне логично состоялось окончательное расставание с коммунистическими иллюзиями и карьерой. Этот кардинальный и даже трагический поворот в моей судьбе произошел в конце 1989 – начале 1990 годов, как раз перед окончательным распадом и гибелью Советского Союза. Более подробно об этом рассказано в моей предыдущей книге «Кто всю кашу заварил», изданной в 2024 году небольшим тиражом и опубликованной в интернете.

* * *

Возвратившись осенью 1995 года в родной город, я не сразу узнал его. Он стал другим – прежний Нефтеюганск напоминали всё те же до боли знакомые дома, строения и улицы, но сами нефтеюганцы изменились почти до неузнаваемости. Точнее, жизнь моих земляков превратилась в кромешный ад, устроенный по воле горбачевских «перестройщиков» и откровенно прозападных ельцинских «махновцев-демократов». Верх стали брать инстинкты выживания любой ценой. В лихие девяностые рыночные беспорядки, слишком часто переходящие в беспредел, лишили нефтеюганцев привычной стабильной жизни. Город потух и съежился – горожане разобщились и обособились, потеряли былой оптимизм и уверенность в завтрашнем дне, многие стали заложниками тощего кошелька и потери накопленных сбережений. Чтобы хоть как-то выжить, с головой окунулись в мелкую коммерцию, челночный бизнес, личные огороды и охотничье-рыболовный промысел. Поневоле привыкали к диким ценам, бесчисленным ларькам и киоскам, безудержному росту платных услуг, мизерным пенсиям и зарплатам, девятому валу наркомании, алкоголизма и криминала.

Непривычные рыночные отношения, вторгшиеся не только в экономику, но и в быт, разрушали многолетние устои и связи, делили людей на бедных и богатых, кланы, слои и элиты. Общим явлением стало растущее обнищание еще вчера не шибко бедного нефтеюганского населения. Пожалуй, единственная надежда оставалась на производственное объединение «Юганскнефтегаз», бесперебойную добычу и выгодную продажу нефти. Но и здесь, как черт из табакерки, вдруг выскочил бесстыжий московский покупатель с огромными деньгами, готовый платить только за беспрекословное подчинение и резко упавший в цене труд. Люди, отдавшие десятилетия своей жизни освоению нефтегазового Севера, оказались чужими на празднике дикого капитализма, где существовало лишь одно правило – ничего личного, только бизнес.

Расслоение нефтеюганцев на богатых, более-менее сводящих концы с концами и откровенных люмпенов было видно невооруженным глазом. Однако между ними никогда не случалось каких-то резонансных столкновений или отчаянных «разборок». Уголовные преступления не в счет. Пожалуй, сказывалось заложенное еще со времен первопроходцев-первоосвоенцев неписанное правило – живи сам и помогай жить другим. Горожане, сохранившие прошлые сбережения, сосредоточились на закупках оптом муки, соли, сахара, крупы, макаронов, рыбных и мясных консервов. В ожидании худших времен до предела затаривали этим добром балконы, подвалы и гаражи, не забывая при этом делиться с нуждающимися соседями и знакомыми. Возродились частные охота и рыбалка, сначала медленно, но потом все увереннее стали развиваться фермерские хозяйства и другие мелкие производства…

* * *

Оказавшись в экстремальной ситуации, многие нефтеюганцы не растерялись и не опустили руки. Развивали свое дело, становились меценатами и благотворителями, с пониманием и сострадательно относились к неимущим и социально незащищенным землякам. Город, раздираемый многовекторными противоречиями, все-таки не потерял главного – ощущения единой человеческой общности. Я не раз становился свидетелем, как местные предприниматели, среди которых на слуху было имя Владимира Семенова, помогали неимущим, делали бесплатные обеды для пенсионеров и стариков-ветеранов.

Одним словом, нефтеюганцы как и многие россияне выживали тогда по принципу «не благодаря, а вопреки». Не могу судить как это происходило в других городах бывшего СССР, но здесь, в родном Юганске, сильные всегда помогали слабым. Честно говоря, государству и олигархам тогда было не до этого, они делили власть, страну и большие деньги.

Одновременно в постсоветскую жизнь нефтеюганцев врывались и новые, доселе незнакомые краски и оттенки. Рыночный колорит все решительнее входил в повседневную жизнь города, играл яркими огнями ресторанов, разноцветными витринами супермаркетов, видеосалонов, бильярдных и ночных клубов, уличной иллюминацией, оригинальными подсветками. Состоятельные горожане активно осваивали заграницу, привыкали к теплым курортам Средиземноморья, Турции и Испании, вояжам и шоп-турам. Школьники и дети за счет городского бюджета и родительских сбережений в летние и зимние каникулы регулярно выезжали на болгарские, турецкие и другие черноморские курортные побережья.

Возникла широкая челночная коммерция, породившая массу частных магазинчиков и забегаловок на любой вкус. На улицах и дорогах замелькали импортные авто, в магазинах и на рынках предлагался широкий выбор заграничной вкуснятины и ширпотреба. Появились первые мигранты из ближнего зарубежья, местные «крутые пацаны» и уголовное сообщество во главе с вором в законе. Власть и деловой бомонд обзавелись охранными легионами, многие спортсмены двинули в телохранители. Такие вопросы решались просто – если не можешь устроиться на престижную работу к нефтяникам, пробивайся в охранники или собирай металлолом. При всех плюсах новой реальности вариантов слететь с катушек и в нашей провинции было гораздо больше, чем выбиться в люди. Возрождающийся капиталистический рынок безжалостно ломал старую жизнь и диктовал свои законы…

* * *

Вернувшись из Тюмени в Нефтеюганск по приглашению главы администрации Нефтеюганского района Александра Клепикова, я стал работать его советником. С того момента вплоть до 1998 года происходящее в нефтеюганском регионе стало не только буднями повседневной жизни, но и главным предметом моего профессионального внимания. Знание обстановки и настроений нефтеюганцев, личные контакты с главами города и района, менеджерами ЮКОСа и другими знаковыми фигурами позволяли не только держать руку на пульсе событий, но даже в какой-то мере влиять на происходящее. К тому времени производственное объединение Юганскнефтегаз уже второй раз проходило «крещение» ЮКОСом.

Впервые это название официально прозвучало в указе президента Бориса Ельцина № 1403 от 17 ноября 1992 года, которым предусматривалось создание крупных нефтяных компаний – ЮКОСа, ЛУКОЙЛа и Сургутнефтегаза. Аббревиатура «ЮКОС» была образована из заглавных букв Юганскнефтегаза и КуйбышевнефтеОргСинтеза, ставших основными акционерами нового нефтяного холдинга. Шесть месяцев спустя, 15 апреля 1993 года, председатель правительства Виктор Черномырдин подписал постановление № 354 «Об учреждении акционерного общества открытого типа «Нефтяная компания «ЮКОС». В состав новой вертикально интегрированной компании вошли семнадцать предприятий добычи, переработки и сбыта нефти и нефтепродуктов. Председателем совета директоров и президентом компании ЮКОС был утвержден Сергей Муравленко, сын легендарного организатора нефтяной промышленности в Тюменской области и Западной Сибири Виктора Ивановича Муравленко. Девятого июля того же года было официально зарегистрировано Открытое акционерное общество «Юганскнефтегаз» с уставным фондом 10,7 млрд неденоминированных рублей.

Процесс реформирования Юганскнефтегаза – приватизация, акционирование и вхождение в ЮКОС – проходил трудно и проблематично. Оно и понятно, такой крупный нефтегазодобывающий комплекс представлял лакомый кусок для многих отечественных и зарубежных покупателей. Обычным рэкетирам, вооруженным утюгами для «глажки» не желавших делиться прибылью мелких коммерсантов, тут делать было нечего. Для приватизации флагманов нефтедобычи и других гигантов рухнувшей плановой экономики Советского Союза требовались огромные деньги и очень серьезные люди с большими связями, которые были готовы смести всех на своем пути. Случалось, несогласным «випам» даже на уровне замов гендиректора Юганскнефтегаза ломали ребра в подъездах, избивая битами до полусмерти. Что уж говорить о простых работягах, которые буквально за копейки, часто не по доброй воле, а по острой нужде, расставались с ваучерами и акциями.

В процессе смены форм собственности, а проще говоря – раздербанивания и дележа огромной страны, были отброшены в сторону все фиговые листки под названием «справедливость» и «интересы народа». Организаторы приватизации и либерализации увлеклись всевозможными «распилами» настолько, что не посчитали нужным подготовить необходимые условия и идеологию, организовать широкое народное обсуждение, силовое прикрытие проводимых реформ. Рабочие продолжали трудиться, ловкие финансисты прокручивали их кровные и прибавочную стоимость, а директора занимались сменой табличек на дверях кабинетов – многие из них в одночасье становились полновластными хозяевами заводов, фабрик и пароходов. Ну прямо 1917 год и Великая Октябрьская социалистическая революция, только всё наоборот.

Но и это было еще полбеды. Настоящая вакханалия началась тогда, когда абсурдные залоговые аукционы окончательно украли у государства и народа принадлежащие им активы и акции в капитале ведущих предприятий бывшего советского народного хозяйства. А приватизационные чеки и акции, находившиеся на руках рядовых граждан, быстро скупались разными ПИФами и ЧИФами, завершая по определению нечестное приобретение и такой же нечестный переход в частную собственность практически всех доходных производств…

* * *

Именно так все происходило и в нашем случае, когда руководитель вновь созданной нефтяной компании ЮКОС Виктор Муравленко и московская бизнес-команда Михаила Ходорковского нашли точки пересечения интересов и начали процесс приватизации Юганскнефтегаза с категоричным «сбросом» всех стоящих на его балансе объектов жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, торговли, городского аэропорта и подсобных сельхозпредприятий на муниципальный баланс. Правда, на жизни, работе и зарплатах рядовых нефтеюганцев эти игрища пока особо не сказывались, но в воздухе уже висело предчувствие большой беды.

Гром над Нефтеюганском грянул весной 1993 года, когда в далекой Москве было принято решение о создании новой вертикально интегрированной нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей структуры с сохранением одноименного названия ЮКОС. В этом решении, как и с либерализацией цен, уже изначально был заложен конфликт интересов его исполнителей и людей труда. И снова те же грабли – вместо серьезной подготовительной работы принципиально важный вопрос стали решать лихой кавалерийской атакой, видимо, было с кого брать пример. Нефтеюганцы, конечно, терпели сколько могли в ожидании «барских милостей», но не дождались, – терпение лопнуло и грозный маятник конфликта пришел в движение.

К великому сожалению, именно так и не иначе закладывались тогда основополагающие – часто ложные и неприемлемые – принципы взаимодействия государства, частного капитала, градообразующих предприятий и населения страны. Опыта не было. Многое строилось на голом месте и от такого фундамента или как говорят профессионалы – «нулевого цикла» – настоящее и будущее подвергалось серьезному риску. Конфликты интересов, сырое законодательство, разгул коррупции и криминала, отсутствие отстроенной властной вертикали – в таком хаосе и турбулентности на первый план выходили личностные качества руководителей. От позиции таких лидеров зависело многое – как, например, организовать новый бизнес и обеспечить людей работой, заявить о своей полезности для города и горожан, отбиться от криминала или, наоборот, выстроить с ним сбалансированные отношения, какие еще приоритетные задачи решить, чтобы удержаться на плаву в океане рыночной стихии и т. д. и т. п. Одними из таких лидеров в Нефтеюганске все увереннее становились руководитель малого нефтесервисного предприятия «Дебит» Владимир Петухов и генеральный директор фирмы «Досуг» Владимир Семенов…

Глава вторая. Историческая природа петуховского и семеновского «тургора»

Предваряя более близкое знакомство читателей с Владимиром Петуховым и Владимиром Семеновым, автор намерен сделать одно небольшое, но чрезвычайно существенное отступление от главной темы, а именно – представить актуальный исторический экскурс, где особое место отведено объяснению такого непривычного для слуха и довольно необычного для лексического оборота понятия как «тургор». Которое на самом деле тесно связано с пассионарными характерами наших героев и определило их судьбу на нефтеюганской земле на долгие годы.