Полная версия

Война и Мiр газотермодинамики

Геннадий Салтанов

Война и Мiр газотермодинамики

Газотермодинамика. Авторское восприятие

Пожалуй, наиболее мощным, взрывным и победным развитием этой универсальной науки послужило стремление Miра – Человечества противостоять «немиру» – Войне.

Символы противостояния Войны и Мира.

«Ядерная зима» как возможное последствие глобального ядерного взрыва vs – создание атомной и термоядерной энергетики – базы существования и развития Miра.

Гиперзвуковые ракеты с ядерными боеголовками vs Покорение космоса.

Это удивительно, но правда.

Исследования, описание и реализация этих глобальных явлений во многом базируются на многообразии и единстве универсальной науки – «Газотермодинамика».

Наибольших успехов эта наука достигла именно в области решения сложнейших проблем войны и мира, понимания ключевых явлений в природе и социуме.

Философия газотермодинамики, способность осмысления, постановки и решения сложнейших задач (атомная техника, ракеты, космос), классно отработаны на решениях многих естественнонаучных проблем.

Вполне обоснованы попытки использовать модели и подходы и для решения многих трудно формализуемых социогуманитарных проблем.

Ударные волны и человек, глобальная турбулентность, фазовые переходы, неравновесность и метастабильность.

Понятия газотермодинамики все интенсивнее входят в обиход гуманитариев, политиков, социологов и даже поэтов.

Философия Маха и создание газогидродинамики, как естественной науки – пример «сочетания несочетаемого». Формирование трансдисциплинарного подхода к решению проблем «технология – социум».

Яркая демонстрация открытий, потрясений и красоты в научном познании единства и многообразия Мiра. Так писали великие. («Проблема красоты в научном познании». В.Гейзенберг, физик, Нобелевской Лауреат).

«Красота – это наивысшая степень целесообразности, степень гармонического соответствия и сочетания противоречивых элементов во всяком устройстве, всякой вещи, всяком организме». И. Ефремов, писатель, «Лезвие бритвы».

«Во всем есть красота, но не все ее видят.» Конфуций

«Выберите себе работу по душе и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни». Великая китайская мудрость.

Предлагаемая книга – авторская попытка вовлечения читателей в сферу удивительного многообразия и единства Газотермодинамики как постижения ее красоты.

О вовлеченности автора в профессию

«Однажды ты совершенно случайно окажешься в нужное время в нужном месте и миллионы дорог сойдутся в одной точке».

Омар Хайям

Примерно это и произошло с автором.

Start up проекта ГТД. «Газотермодинамика» – МЭИ.

1960 г. Создание группы «ракетчиков» из студентов – теплофизиков 4 курса. Идея и реализация академика В. Кириллина, МЭИ.

1960 г. Ударная труба». Первый курсовой проект автора – студента кафедры ИТФ.

1961 г. Нетривиальное начало «взрослости» – дипломный проект на кафедре аэродинамики Военно – Воздушной Академии им. Н.Е. Жуковского.

1962 г. Нечаянная встреча с первым космонавтом Ю. Гагариным на обеде в столовой Академии.

Удивительный кейс. Круглая небольшая столовая – только для по чину не ниже полковника (я – случайно). Народ (человек 10–15) спокойно обедает. Открывается дверь, входит какой-то генерал и с ним Ю. Гагарин. все сразу встали, а он – покраснел! Это был апрель – май 1962 года. Мы уже были в космосе!

1962 г. Первая публикация по гиперзвуку. Сборник «Аэродинамика гиперзвуковых скоростей». Изд. Академия, 1962 г.

1962 г. Дейч v/s Королев.

Распределен на фирму С.П. Королева, приглашен в аспирантуру МЭИ к профессору Дейчу.

1972 г. Первая монография «Сверхзвуковые двухфазные течения».

1979 г. Вторая монография. О многообразии газотермодинамики. Нестационарность и неравновесность систем. Мощные ударные волны, диссоциация и ионизация. Газодинамика излучения. Гиперзвук.

Трансформация понятий

20-й век. 1961 год.

Первое восприятие понятия «гиперзвук» – это Космос

Бурный этап развития газотермодинамики и инженерной теплофизики.

Скорости – гиперзвуковые. Прорыв в космическое пространство

1-я космическая скорость – 7,9 км/с, – 6 Махов.

2-я космическая скорость – 11,2 км/с, – 9,5 Махов.

Юрий Гагарин – символ покорения Космоса. Апрель 1961 года.

21 век. Гиперзвук. Радикальная трансформация восприятия этого понятия.

Бренды – «Кинжал», «Искандер», «Булава», а тем более – «Орешник» у всех на слуху. Это ГЛА. Гиперзвуковые летательные аппараты.

Демонстрация многообразия мира газотермодинамики ярко показана в работе «Гиперзвуковые летательные аппараты». В. Дегтярь, Э. Сон, Янук, Москва, 2016 г. Государственный ракетный центр Москвы, Московский физико-технический институт – Объединенный институт высоких температур РАН (ОИВТ) – детище кафедры «Инженерной теплофизики» МЭИ.

ИВТАН, РКК «Энергия» (в мои годы – ОКБ Королева, куда я был распределен после окончания МЭИ, ну и конечно – кафедра аэродинамики Академии Н.Е. Жуковского, место моей первой публикации по гиперзвуку. Это был 1962 год.

Студенту 4-го курса МЭИ, даже общаясь с Пионерами гиперзвука в Академии Жуковского (ВВИА), трудно было представить такое будущее «гиперзвука». Но то, что это было уже тогда захватывающе интересно – это факт.

«Неважно, насколько медленно вы идете, главное не останавливаться».

(Конфуций).

И вот – не виртуальная реальность.

2023 год. Создание Университета НИУ «МЭИ – Хайнань» в «космическом городке» Вэньчан. Аэрокосмическое направление.

Понятно, насколько близок мне и профессионально и по жизни газодинамический подход к анализу сложнейших физических, а теперь и социально – политических процессов и явлений.

Глава 1. Ударные волны и человек

«В России надо жить долго – тогда обязательно до чего – нибудь доживешь»

К. Чуковский

Дача. Лето. Тишина. Высоко в небе беззвучно летит самолет. Неожиданно сильный хлопок по ушам и сразу же слышен звук работы авиадвигателя. «Перешел через скорость звука» – со знанием дела заявляет внук лет восьми – девяти. «Да нет!», возражает дед. «Это самолет летит со сверхзвуковой скоростью. Причем, судя по силе хлопка – значительной – в несколько Махов. А это сейчас через нас прошла ударная волна или по газодинамическому понятию – косой скачок уплотнения. А число Маха (М) – это отношение скорости самолета к скорости звука в воздухе и сейчас оно больше 1,0».

Сверхзвук, гиперзвук и число Маха

Понятия, недавно известные лишь специалистам – газодинамикам, сейчас знают все – от мальчишек и бабушек на скамейках до руководства великих стран. (Чего стоит одна лишь дискуссия по поводу гиперзвуковых ракет).

Понятие «сверхзвук» чаще всего ассоциируется с «невойной».

Гражданская авиация, создание сверхзвуковых пассажирских самолетов (ТУ-144, «Конкорд»). Из Москвы во Владивосток за 3 часа! Скорость полета – 2–3 Маха.

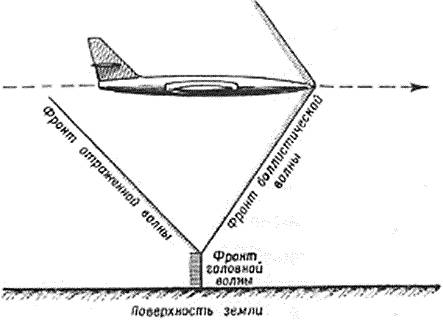

Тело (пуля, самолет, ракета), движущееся в воздухе со сверхзвуковой скоростью (М=1), генерирует ударную волну (скачок уплотнения (рис. 1–1).

Рис. 1.1. Скачок уплотнения.

При достижении поверхности земли скачок давления на ее фронте воздействует на барабанные перепонки человека и воспринимается как резкий и громкий хлопок. Интенсивность воздействия такой ударной волны зависит от высоты и скорости полета (число Маха).

Так, по оценкам специалистов при полете крупного самолета со скоростью 1,2 М (около 1500 км/час) на высоте около 500 м. в строениях на поверхности Земли могут быть выбиты стекла, а человек оглушен, сбит с ног или контужен.

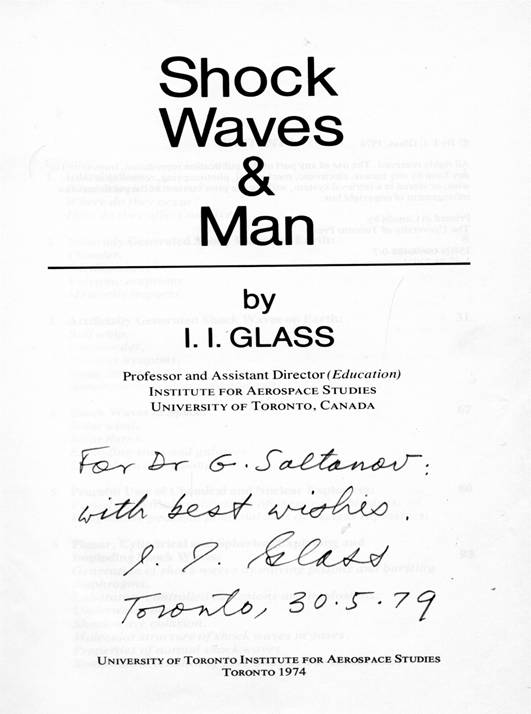

Различные типы ударных волн, в том числе и от взрыва атомных бомб, виды их воздействия прекрасно описаны в известной книге моего коллеги И.Гласса «Ударные волны и человек», 1974 г., которую он презентовал мне много лет назад. (Рис. 1–2)

Рис. 1–2. Ударные волны и человек. И. Гласс. Институт аэродинамических исследований. 1974 г.

Именно поэтому в СССР были приняты правила, ограничивающие высоту полетов со сверхзвуковой скоростью не ниже 10 тыс. м.

Практически этот подарок – ответ на мою первую монографию «Сверхзвуковые двухфазные течения», 1972 г.

«Ударная волна является одним из наиболее часто встречающихся газодинамических разрывов и представляет собой поверхность в поле течения газа, при переходе через которую параметры потока изменяются скачкообразно (с макроскопической точки зрения)».

Число Маха растет. Мощь ударной волны – тоже. И вот при М >5 возникает ощущение чего-то большого и нового. Магия гиперзвука.

Ударные волны – трансформер среды

При гиперзвуковых скоростях обтекания тел (с числами Маха больше 3–5) рост температуры за ударной волной интенсифицирует различные физико-химические процессы

Магия гиперзвука (не путать с гипермаркетами и другими «гиперами»).

Температуры огромные – 3-10 тыс. градусов. («Солнце отдыхает!»).

Картина начинает меняться революционно. Классическая газодинамика обогащается новыми процессами, терминами, понятиями. Неравновесная термодинамика, диссоциация и ионизация, плазма.

Даже радиотехникам есть работа. (В ионизированном ударной волной воздухе затухает радиосигнал – (страхи космонавтов – потеря связи с Землей при входе корабля в атмосферу).

Предчувствие космоса. Проблема возвращения космического корабля. И главное – надёжная защита от высоких температур при входе в атмосферу.

Трансдисциплинарная проблема для газодинамика – теплофизика – инженера.

Растет востребованность новых подходов и решений как теоретических, так и экспериментальных. Огромное поле деятельности для исследователей и на поле газотермодинамики.

Диссоциация

Распад молекул на составные. По оценкам для воздуха (смесь кислорода и азота) диссоциация начинается для молекул кислорода при Т≥2400 К, азота – при Т≥ 4000 К.

При этом соотношения для расчета Т за ударной волной для идеального газа нуждаются в существенной корректировке. Возникают проблемы экспериментальных исследований процессов диссоциации при столь высоких температурах.

Ионизация

С ростом интенсивности ударной волны при Т>6000 К начинается процесс ионизации воздуха и газ становится плазмой.

Особенно важно для решения задач входа в атмосферу спускаемого аппарата (СА) со второй космической скорости, когда влияние процессов ионизации на характеристики и структуру ударного слоя около спускаемого аппарата (СА), становится определяющим. Прежде всего это важно для расчета аэродинамических параметров, температурных режимов СА, характеристик и свойств тепловой защиты.

Определение структуры релаксационной зоны за ударной волной и средств защиты СА при гиперзвуковых скоростях (М >8) является сложной трансдисциплинарной задачей газотермодинамики (включая проблемы теплообмена, теории прочности физической химии и даже радиотехники).

Трансформация среды за сильной ударной волной, ее ионизации, образования слоя плазмы может приводить к нарушению радиосвязи в цепочке «аппарат – Земля). (Ощущения потери связи с Землей первых космонавтов). Совмещенные проблемы как тепловой, так и радиолокационной защиты.

Гиперзвуковые летательные аппараты – ГЛА. Ракеты, могущие летать в плотных слоях атмосферы со скоростью не менее 5-ти махов (6 000 км/ч и выше).

Важная особенность – эффективное управление с возможностью изменения траектории полета. Это практически исключает поражение ГЛА современными средствами.

При больших числах Маха (7 – 10) – растет риск уязвимости ГЛА, обусловленный многообразием газотермодинамики неравновесных процессов, мощной ударной волной – процессами диссоциации и ионизации воздуха.

Это повышает возможность радиолокационного обнаружения ГЛА.

Диплом газотермодинамика. Кейс от МЭИ – ВВИА

Найти способ и инженерное решение для возможности экспериментальных исследований гиперзвуковых физическо-химических эффектов (диссоциация, ионизация) – в лабораторных условиях и при умеренных температурах.

Вот такая задача была поставлена в 1961 году перед студентом 5-го курса МЭИ в рамках дипломного проекта при стажировке на кафедре Аэродинамики ВВИА им. Жуковского. База знаний – кафедра инженерной теплофизики МЭИ.

Ниже – пример научно-образовательного и инженерного проекта реального погружения студента – теплофизика в проблему ракетной техники и космонавтики (система «физтеха» – «МЭИ»).

(На кафедре аэродинамики Академии в эти годы (1961–1962) проходили занятия космонавтов 1-го набора). Это воодушевляло и мотивировало.

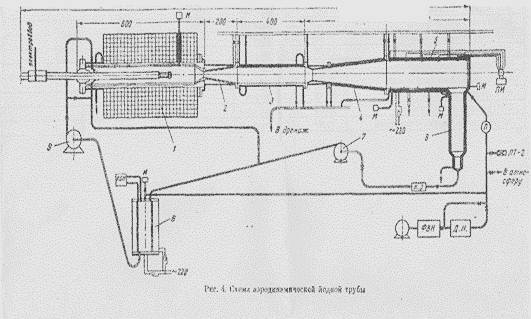

«Сверхзвуковая аэродинамическая труба с диссоциирующим рабочим телом».

Выдержки из статьи по результатам дипломного проекта автора. (МЭИ – Военно-Воздушная Академия им. Н.Е. Жуковского».

«Процессы, происходящие при обтекании тел высокоскоростным потоком диссоциирующего газа, существенно отличаются от тех же процессов при отсутствии диссоциации.

Так, если набегающий поток имеет давление р͚ = 9,8· n· и температуру t ͚ = 273°К, то при изоэнтропическом торможении со скоростью v ͚ = 8000 м/сек температура торможения в идеальном газе будет = 32 000° К, в то время как при равновесной диссоциации воздуха = 8150° К.

Известны работы по созданию аэродинамических труб с подогревом воздуха в форкамере электрическим разрядом до температур порядка 5000–7000˚К. Однако, во-первых, эти установки требуют огромных энергетических затрат, во-вторых, эксперимент при таких высоких температурах связан с большими техническими трудностями.

Реакция диссоциации основных компонентов воздуха O2 и N2 происходит по схеме = A2-2А. Поэтому при изыскании методов экспериментального исследования диссоциации двухатомных газов была выдвинута идея использования в качестве рабочего тела вещества, диссоциирующего по такой же схеме, но при относительно низких температурах.

После детального анализа свойств ряда элементов и соединений в качестве такого рабочего тела был выбран йод.

Показано, что при относительно невысокой температуре можно получить достаточно высокую степень диссоциации. Так, например, при давлении р = 9,8 n и температуре 1070° К степень диссоциации ɑ = 30 %. Это примерно соответствует степени диссоциации воздуха в пограничном слое при входе снарядов в плотные слои атмосферы со скоростью 5000–6000 м/сек.

Рассмотрены два варианта установки.

Первый из них предусматривает создание замкнутой сверхзвуковой аэродинамической трубы с подогревом йода в форкамере до температур порядка 600 – 1000° С. Замыкание цикла предполагается осуществить в жидкой фазе.

Рис. 1–3. Схема аэродинамической йодной трубы.

Схема установки представлена на (рис. 1–3).

Йод нагревается электродуговым подогревателем в форкамере 1 до температуры 600—1000° С. Затем газообразный йод разгоняется в сверхзвуковом сопле 2 до чисел М = 4 ÷ 6.

При расширении температура потока уменьшается до 200 ÷ 300° С. Следовательно, невозмущенный поток в рабочей части будет недиссоциированным.

За головным скачком уплотнения и в пограничном слое за счет торможения температура вновь резко возрастает, при этом происходит диссоциация газа.

Таким образом, воспроизводится картина, подобная той, которая наблюдается при полете тел с гиперзвуковыми скоростями».

Это было в МЭИ. И это было 60-лет тому назад. Но это было!

При современных супертехнологиях математического моделирования, искусственного интеллекта и огромной востребованности профессии трудно даже представить класс, уровень и неожиданность решений дипломных проектов выпускников НИУ МЭИ – Хайнань через 5 – 10 лет.

Сильные ударные волны

Потрясения

Мощью безмерной и грозной

Небо над миром блистало б,

Если бы тысяча солнц

Разом на нем засверкала.

Из древних индийских саг.

Бхагавад Гита

Эпиграф к знаменитой книге Р. Юнга «Ярче тысячи солнц» о восприятии первого атомного взрыва его созидателями. США, 1949 г.

Иное потрясение ударной волной атомного взрыва у одного из советских созидателей атомной бомбы. СССР. 1948 год.

«Меня потрясла трава.

Была тишина, и вдруг я вижу, как легла трава – пришла ударная волна.

Тишина и поникшая трава – главное впечатление от ядерного взрыва»

(из воспоминаний академика Я. Зельдовича).

Прошло каких-то 80 лет. Май 2024 года.

«Ударная волна,

Команда «Вспышка справа!»

Вновь свет опередит

Ударную волну.

И сила нам дана

И царство нам и Слава

И все, что не сбылось,

Осталось на кону!

«Ударная волна,

Команда «Вспышка слева!»

Опередит волну вперед летящий свет,

Последняя весна, часть праведного гнева.

«То be or not to be» финальный даст ответ.

(авторский блог А. Рачева)Разрушительная сила ударной волны.

Но было и другое потрясение. От Первого космонавта: «Я горю!». Вход космического корабля «Восток 1» в плотные слои атмосферы. Расплавленная от ударной волны плазма (огненный шар за иллюминатором). Гагарин: «Я горю! Но я жив». Космос наш! Потрясение от открытия.

Рис. А. Леонова. Спуск космического корабля.

От эмоций к газотермодинамике

Итак, в ударной волне происходит резкий рост давления и температуры. Считается, что сильная ударная волна приводит к росту давления в 100 атмосфер и выше.

Наполненный ударной волной воздух светится как раскаленное твердое тело. Ударная волна ядерного взрыва называется «огненным шаром». Накаленный разреженный воздух легче окружающего. Он всплывает, расширяется и охлаждается. Образуется известное всем грибообразное облако.

По оценкам специалистов эффект от воздушного взрыва атомной бомбы над Хиросимой N = 20 килотонн, высота подрыва – 300–600 м… В центре взрыва мощный рост давления (∆P) и температуры (более 10 000 град. С).

Снижение интенсивности распространяющейся ударной волны. На расстоянии от центра L = 300 м. ∆P ≈ 100 атмосфер, L ≈ 700 м. ∆P ≈8 атмосфер, L ≈ 1 500 – 2000 м. ∆P ≈ 0,5–1 атм.

Рушатся здания, лопаются барабанные перепонки.

Мир сильной ударной волны (СУВ).

Эффекты СУВ с восхищением и ужасом наблюдали первые космонавты при спуске космического корабля.

Оценки параметров головной ударной волны, когда в ее фронте достигается максимальная плотность (при ∆P10).

Рост температуры можно оценить по формуле

= при ∆P10, (1–1)

Где – температура окружающей среды, Т – за ударной волной, К 1,4 (показатели адиабаты воздуха).

Рост давления – функция числа Маха. ∆P ≈ а.

Без учета затрат энергии потока на диссоциацию и ионизацию воздуха за СУВ, рост давления в ударной волне можно определить по формуле:

= (– 1), (1–2),

где – число Маха летящего тела, – давление газа перед и за ударной волной соответственно.

По формуле (1–2) при М

/ = 57,3. Тогда по формуле (1–1) температура за СУВ –

С ростом температуры развиваются процессы диссоциации молекул, и химический состав газа существенно изменяется. Влияние изменения теплоемкости к показателям К обнаруживается уже при М>1. Тогда реальная Т за СУВ будет ниже, ≈ 5–6 тыс. градусов.

И это плазма. Огненный шар.

Ударные волны и цунами

Подводный ядерный взрыв.

Этот впечатляющий снимок представлен профессором И. Глассом в его знаменитой монографии «Ударные волны и человек!», 1974 г. (см. рис. 1–5).

Рис. 1–5. Подводный ядерный взрыв

Эти подводные взрывы (примерно такой же мощности, как атомная бомба Хиросимы) выбрасывали столбы морской воды высотой более полутора километров и создавали мощные ударные волны. Некоторые корабли, находящиеся рядом со взрывами, испарились, другие были отброшены и затонули.

Примечательно – взрывы резко увеличили высоту волн на близлежащих атоллах, затопив внутренние районы. Эффект цунами.

Известны разные проекты создания сверхмощного оружия по принципу искусственно вызванного цунами (пример – проект «SEAL»).

Идея – Е.А. Гиббсона (1943 г.). Официально проект «SEAL» рассекречен лишь в 1999 году. Оценки экспертов – противоречивы. От подтверждения потенциальной возможности создания такого оружия (работы университета Вайкато (Новая Зеландия)), до сильного скепсиса.

«Энергия крупного ядерного оружия мала по сравнению с энергией естественного цунами. Цунами, вызванное ядерным оружием, не может быть очень большим». (Г. Спирингс. Физик ядерщик. Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Ло́уренса, США).

Существуют и иные оценки (Изд. Yahoo News Japan (Япония) о российской ядерной торпеде «Посейдон». Движется под водой и при взрыве способна создать цунами высотой 500 м. (статуя Свободы в США – 93 метра).

С идеей создания такого оружия в 40-е годы 20 века выступал академик Сахаров.

Сам академик рассказал об этом в начале перестройки.

И вот 2024 год. Резкое обострение противостояния систем коллективный Запад – Восток (СВО). Ренессанс идеи А. Сахарова. Публикация доклада доктора военных наук К. Сивкова «Ядерный спецназ» о возможности возрождения проекта создания управляемого цунами.

Понятная реакция, однако надеюсь, что естественных цунами человечеству более чем достаточно.

Природные цунами

Рис. 1.3.2. Разрушающая волна. Рисунок японского художника Хокусан. 1823–1830 гг.

По определению – цунами, это гигантские волны крупного размера, образующиеся вследствие сильного ударного воздействия (подземное или прибрежное землетрясение, извержение вулкана в океане). Средняя высота волн около 10–40 метров, скорость распространения до 900 км/час (почти сверхзвук) чистая гидродинамика.

Последствия цунами.

Цунами широко известны. Многократно описаны. Это разрушение прибрежных конструкций, портов, гибель морей, зачастую – катастрофическое разрушение инфраструктуры с мультипликационными эффектами. Наиболее яркий пример – цунами, разрушившее АЭС Фукусима, Япония. Высота волн достигала 40 метров. Материальный ущерб составил несколько сотен млрд. долларов.

Прогнозируемое цунами. Скорости распространения.

Долгосрочное прогнозирование заключается в оценке Рисков для определенных территорий, вероятности возникновения, скорости и высоты волн.

Расчет параметров цунами. Оценочно для определения скорости распространения волны цунами пользуются формулой Лагранжа с учетом глубины океана. При допущении, что дно океана горизонтально, формула дает величины скоростей, хорошо согласующиеся с данными наблюдений. Для оценки воздействия волны типа цунами на прибрежную инфраструктуру разработаны различные рекомендации, основанные на гидродинамических подходах.

Ударные волны и созидание

«Ожидаемые и неожиданные явления». Это – Декларация в докладе академика Фортова, директора института высоких температур, президента РАН в 2013–2017 гг. на Международном коллоквиуме (ММК).

И вот японская неожиданность. На ММК лекция профессора Р. Танаяма «Ударные волны – от медицины до геологии». Университет ТОХОКУ, Япония.

Предмет для осмысления многообразия газотермодинамики.

Для интриги кратко обозначим лишь некоторые ожидаемо – неожиданные приложения столь значимых ударных волн.

– Ударно – волновая терапия (УВТ). Метод основан на эффекте кавитации. Считается, что фактически это контролируемый микровзрыв (не гиперзвук, но термин УВТ – впечатляет);

– Технология увеличения дебитов нефтяных скважин обработкой продуктивных пластов ударными волнами;

– Тушение лесных пожаров методом направленных взрывов;

– Тушение нефтяных пожаров воздействием ударных волн;

– Опреснение и очистка воды с помощью ударных волн (работы, MTI, США);

– Мощные ударные волны для исследования экстремальных состояний вещества.