Полная версия

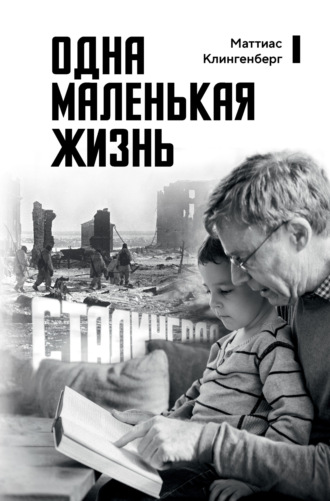

Одна маленькая жизнь. В поисках следов

Я спрашиваю, убил ли он кого-то тогда, на войне, он отвечает уклончиво и рассказывает историю об одном дезертире. (Теперь, записывая свои воспоминания, я уже не уверен, что вопрос был поставлен именно так – может, я просто спросил, почему он не сбежал, если на войне было так плохо?) Речь идёт о товарище Карла, которому стало невыносимо оставаться на Восточном фронте, и он выстрелил себе в плечо из служебного оружия. Чтобы погасить скорость пули и чтобы рана выглядела правдоподобнее, он приложил к руке буханку хлеба, приставил пистолет, нажал на курок и пустил пулю в руку. Кажется, это случилось во время наступления или штурма в центре Сталинграда в сентябре 1942 года. Так или иначе, санитары нашли в ране хлебные крошки и передали раненого под юрисдикцию военного суда, который приговорил его к смерти как дезертира. Привести приговор в исполнение и расстрелять товарища по законам военного времени должны были солдаты той же части. Был ли дедушка его сослуживцем, а значит, одним из расстрельной команды, он не уточняет, и я не решаюсь донимать его расспросами. Когда он договаривает, в комнате стоит гнетущая тишина. После нескольких минут молчания мы кое-как заканчиваем разговор и я выхожу из кабинета.

Этой истории мне было мало. Да, она шокировала, повествуя о жестокости войны, будила жгучий интерес, но разворачивалась не прямо на фронте, не в окопах. В конце концов, дезертир был застрелен своими, без столкновения с врагом. И нет ли в этом его собственной вины? Так снова они бились, два сердца в моей груди[7].

Следующая возможность поговорить возникла, наверное, лишь несколько недель спустя. Я хочу знать больше, хуже того, во мне ширится своеобразная жадность до сенсаций. Я давлю – он медлит, уклоняется, пробует перевести разговор на другую тему, я непреклонен – и он начинает говорить о том, что было для него по-настоящему болезненным. Они окопались где-то в нынешней России или Украине, возможно, это было в Крыму. И внезапно услышали шум гранаты: она летела прямо на них и упала рядом. Карл пригнулся, втянул голову в плечи и закрыл лицо. Чад, стоны, раненые просят о помощи. Карл медленно разогнулся и огляделся вокруг. В траншее, рядом с ним, там, где только что лежал его товарищ (имени я не помню), осталось только туловище. На месте головы – ничего. В кабинете повисает звенящая тишина. Молчание. По спине пробегают мурашки. Дед с усилием сдерживает слёзы, я поражён, любопытство до поры удовлетворено. Карлу требуется ещё несколько минут, чтобы вернуть себе самообладание.

Некоторое время спустя, отвечая на мой вопрос, не служил ли он в СС, Карл показывает свою полуразвалившуюся солдатскую книжку. Мне стоило определённых усилий прямо задать давно напрашивающийся вопрос, ответить на него было, конечно, ничуть не легче. Небольшая книжица с надписью: «Солдатская книжка и удостоверение» заключена в чёрную кожаную обложку. С первой страницы мне улыбается совсем молодой солдат Карл Крюгер, на третьей описано его продвижение по службе. Строки всего две: 3 февраля 1940 года – ефрейтор войск снабжения, 1 декабря 1941-го – обер-ефрейтор 5-й роты 194-го пехотного полка. Дальнейших записей нет. «Мне улыбнулась большая удача: запись о переводе в СС была внесена карандашом. Когда стало ясно, что мы скоро окажемся в плену, я просто её стёр. Наверное, это спасло мне жизнь. Потому что всех, имеющих отношение к СС, отсортировывали в самом начале. Своих товарищей я больше никогда не видел. Думаю, русские расстреляли их сразу».

Я беру книжку, подношу её прямо к глазам и смотрю на свет. Я хочу разглядеть, нет ли там каких-нибудь зацепок, следов, которые подтверждают историю деда. В глубине души я не уверен, хочу обнаружить улики или всё-таки нет. Не должен ли я, наоборот, желать, чтобы он не был одним из них? Но странным образом мысль о том, что он, сидящий здесь, рядом со мной, был одним из тех, кто служил в отрядах убийц, будоражит меня. Я внимательно рассматриваю пожелтевшую страницу с обеих сторон и не могу найти никаких указаний на то, что отсюда что-то стёрли. Испытываю облегчение и разочарование одновременно.

«Как ты попал туда, в СС?» – спрашиваю я. «Это было в самом конце войны в России, когда уже было без разницы, а им просто не хватало людей. Они спросили меня, и я не смог отказаться, и вот внезапно я в СС, заметь – в войсках СС».

Сегодня, сидя за письменным столом здесь, в Тбилиси, и глядя на сад, я спрашиваю себя: чем он занимался? Какими были его функции в СС? В каких зверствах он был замешан? Всё это вопросы, которые две руны – символ СС – пробудили бы почти у каждого. Увы, я не задал их тогда, не осмелился задать. Не осмелился, потому что не хотел его ранить? Не хотел разрушать свое представление о нём? Не хотел обременять таким наследством самого себя? Конечно, он и сам не намеревался продолжать разговор. Он дал понять, что уже зашёл слишком далеко и дальше не пойдёт. Как и в военном отчёте, он выпустил (важнейшую?) часть своей жизни – время с начала мая 1942-го до освобождения из советского плена в июле 1945-го.

Иногда Карл доставал из маленького углового шкафа в кабинете коричневый фотоальбом: около трёхсот чёрно-белых фотографий, наклеенных на чёрный фотокартон, защищённых прозрачно-молочной бумагой с паутинным узором и вставленных в уголки. Вместе мы садились за письменный стол, рассматривали снимки, и Карл рассказывал: «Это во время наступления на Францию… Ага, это было на линии Мажино. Это мой товарищ Вилли в Люксембурге. А это я, когда был расквартирован в Лаусснице. Это тренировочный полигон где-то в районе Берлина». Фотографии из Киева, Харькова или Сталинграда, напоминавшие о травматическом опыте Восточного фронта, Карл пролистывал без комментариев, если только я не просил объяснений.

Свой военный отчёт Карл переписал в длинный узкий календарь, к которому и обращался, когда мы говорили о войне. В календаре были обозначены его перемещения с указанием дат и мест. Но не все.

Военный отчёт. Часть I

Военный отчёт Карла Крюгера состоит всего из двух с половиной машинописных страниц. Он открывается заголовком «Всё ещё известные мне номера полевых почт». В списке имена и адреса пяти боевых товарищей, а также «адреса военных квартир», записанные на полях от руки. Здесь не только военные, но люди и семьи, у которых он жил. Далее сжато, предложение за предложением, дата за датой описываются перемещения ефрейтора, а затем обер-ефрейтора Карла Крюгера. Отчёт завершается в середине третьей страницы словами: «Затем нас перебросили к предмостному плацдарму мы перешли на этот плацдарм по подвесному мосту[8]. Примерно через 14 дней началось дальнейшее продвижение». Последняя упомянутая дата – 10 мая 1942 года. Карл пишет, что в этот день 71-я пехотная дивизия вошла в Харьков, и лаконично отмечает: «71-я дивизия больше не участвовала в боях за Шарков[9]». При этом в заголовке отчёта указаны совсем другие даты – «27.08.1939 – 29.07.1945». Почему же он заканчивается уже на третьей странице, в мае 1942 года?

Помимо отчёта, набранного на машинке, в серой папке обнаружился листок из недельного календаря ганноверской фирмы «Гизеке» (до сих пор продающей парикмахерские принадлежности) за период с 26 января по 1 февраля. Год, к сожалению, не проставлен, но после некоторых изысканий его можно определить. В период с 1930 по 1993 год 26 января выпадало на воскресенье ровно десять раз. Если внимательно посмотреть на вырванный листок, можно обнаружить, что на не исписанной Карлом обратной стороне отмечены фазы Луны – 28 января и 4 февраля, растущая Луна и полнолуние. Сопоставив одно с другим, можно утверждать: листок был взят из календаря за 1958 год.

Были ли записи внесены в том же году или Карл воспользовался старым календарём позже, за неимением альтернатив или в приступе протестантской бережливости? Маловероятно, что он использовал актуальный календарь. Скорее старый, год или два спустя – это выглядит реалистичнее. Итак, 1959-й или 1960-й? Датировка порождает новые загадки. Как он мог запомнить все эти даты и адреса, учитывая, что с момента окончания войны (если взять самый ранний возможный год – 1958-й) прошло не меньше тринадцати лет. Всё это должно было быть записано раньше где-то ещё. На клочках бумаги? В военном дневнике? К сожалению, в его бумагах нет ни одной зацепки. Уничтожил ли Карл исходные записи, после того как перенёс их в календарь? Если да, то почему? Была ли информация перенесена выборочно, отфильтрована? Был ли период с мая 1942 года до окончания войны в 1945 году отражён в оригинальных записях в соответствии с заголовком машинописного отчёта?

Так или иначе, Карл взял один из этих календарей на пружине, рекламный подарок ганноверской фирмы, и перенёс в него свой военный отчёт (или его вторую версию?). В верхней части найденного в папке календарного листка перечёркнутое предложение, которое встречается и в печатной версии: «… началось дальнейшее продвижение». И сразу после: «В русском плену… Готтсвальден (или Готтсавальдерн)… вблизи Луккенвальде». Слово «Готтсвальден» небрежно обведено, в той же манере подчёркнуто название города «Луккенвальде». Следующие шесть дней не заполнены. К 1 февраля относится ещё одно место – «Ютербох (или Ютербок)». Скорее всего, имеется в виду находящийся неподалёку от Луккенвальде Ютербог. Края листа Карл (погружённый в свои мысли?) разметил короткими штрихами одного размера. Возможно, каждый такой штрих обозначает событие, которое планировалось включить в отчёт позже. Или так отмечены события, которые он намеренно опустил?

В поле «30 января» десять штрихов. Десять небрежных зарубок, выстроенных в ряд, как делают при перечислении. Но первые четыре не перечёркнуты пятой, значит, речь не идет о подсчётах? На странице есть ещё несколько подобных пометок – разрозненных, не связанных друг с другом, как будто случайных. Кажется очевидным, что при перепечатке рукописных страниц Карл таким образом помечал уже сделанное. Печатный отчёт тем самым появился много позже рукописного календаря, от которого остался единственный листок. Но я ещё помню календарь целиком. Помню, как Карл показывал его мне, зачитывал выдержки, объяснял. Вполне возможно, что именно мой интерес побудил Карла переписать отчёт набело, это случилось где-то в середине восьмидесятых. К тому времени он, пожалуй, и сам не помнил, что из первых рукописных заметок было опущено, а если помнил, то наверняка фрагментарно. Да и хотел ли он вообще помнить о трёх последних годах войны – с мая 1942-го по май 1945-го?

1958. В сентябре Карлу Крюгеру исполнилось 44 года. Подходящий момент, чтобы оглянуться назад, подвести итоги, обдумать прожитое? Переосмысление, лакировка, забвение. В моей голове роятся вопросы. Зачем писать отчёт о войне? (А потом ещё один, больше напоминающий маршрутный лист, почти полностью лишённый повествования.) Потому что каждый день сталкиваешься с её травмами заново? Для будущих поколений? Для собственных внуков? И опять же: почему отбрасывается «самое интересное» – наступление на Сталинград, поражение, тотальная война? Потому что писать об этом было бы слишком болезненно? Потому что невозможно взять ручку, поднести её к бумаге и выразить невыразимое? Почему? Что там произошло?

Я пытаюсь заглянуть в Карла Крюгера – человека, покопаться в нём. Чем глубже я погружаюсь, тем больше загадок мне открывается.

«С августа 1942 года 71-я пехотная дивизия переправилась через Дон, взяла Карповку и Россошку и наконец достигла Сталинграда. Здесь в январе – феврале 1943 года дивизия была разгромлена». Так заканчивается описание сражения, которое я нашёл в интернете.

А ведь всё так хорошо начиналось. Если проследить маршрут первых трёх лет, то отчёт (я включаю сюда и рассказы деда, адресованные мне как внуку) больше похож на путешествие 23-летнего парня, полное приключений. Призван в армию в августе 1938 года, направлен в подразделение снабжения, оттуда в Кайзерслаутерн, затем в Пирмазенс для охраны склада боеприпасов на Западном валу[10]. В конце года Карл отправился в Рушберг под Марнхаймом в земле Рейнланд-Пфальц, затем в Нидеркирхен, Грумбах и, наконец, ротным парикмахером (!) в Нидеркирхен-Дайдесхайм (к слову, прекрасный винодельческий регион). С 18.12.1939 по 01.01.1940 – отпуск с выездом на родину. Рождество дома, и это во время войны. Затем начинается Французская кампания. Карл пишет: «Через люксенбургскую границу 12.05.1940 в 6 утра / Через бельгийскую границу 14.05.1940». Читая и перечитывая эти строчки, я чувствую эйфорию молодого солдата, как будто слышу его возбуждённый голос, он звучит в полную силу здесь, в 2014-м: «Наконец-то что-то происходит! Наконец-то началось! Наступаем на Францию!!!!!» Пять восклицательных знаков. Пять – со всей силой вдавленных в бумагу, хотя они были набраны по меньшей мере спустя десять лет после окончания войны. Сегодня нам трудно представить, что значило для молодого немца, родившегося в 1914 году, вступить во Францию. Дитя своего времени, сформированный вездесущей пропагандой, он, должно быть, чувствовал себя причастным к историческому подвигу. Наконец-то Германия преодолела «позор Версаля», расквиталась с заклятым врагом. Простой солдат Карл Крюгер из Бирбергена, чей отец был всего-навсего рабочим, творил историю или по меньшей мере был свидетелем её творения. Неужели чувство гордости переполняло его и спустя время? Даже тогда, когда он перепечатывал календарь? Или восприятие и оценка событий, участником которых он был, стали другими? Я думаю, он разрывался между эйфорией юности и опытом взрослого человека, немца послевоенной эпохи.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Сноски

1

Из рекламы фотоаппарата «Инстаматик» фирмы «Кодак», 1960-е годы (прим. авт.).

2

«Айнштюрценде Нойбаутен», или «Разрушающиеся новостройки» (нем.) (здесь и далее – прим. переводчика).

3

Альтбир (нем. Altbier – старое пиво) – тёмное пиво верхового брожения, традиционно его варят в низовьях Рейна и Дюссельдорфе. Старым пиво стали называть с распространением технологии низового брожения. «Ханнен Альт» – одна из наиболее известных марок альтбира.

4

Молескин (итал. Moleskine) – марка блокнотов, запущенных в производство в 1997 году. Молескины стали популярны благодаря минималистичному дизайну и легенде о том, что они наследуют блокнотам французской мануфактуры, которыми пользовались знаменитые художники и писатели, например Винсент Ван Гог и Эрнест Хемингуэй.

5

Беседы со свидетелями, участниками и современниками событий – ключевой метод устной истории. И хотя многие люди, дававшие интервью, не были современниками геноцида армян, автор называет их свидетелями, указывая на то, что они остаются носителями транспоколенческой травмы и в определённом смысле продолжают переживать эту трагедию.

6

Западногерманское студенческое движение 1968 года – протестное политическое движение преимущественно левого толка. Как и аналогичные движения в других странах, оно выдвигало требования демократизации, равноправия, сексуальных свобод, прекращения войны во Вьетнаме. Особенностью движения в ФРГ была борьба с замалчиванием преступлений национал-социализма и утверждение последовательного антифашизма. В частности, участники движения настаивали на исключении национал-социалистов из органов власти, судебной системы, полиции и университетов.

7

Аллюзия на трагедию «Фауст» Иоганна Вольфганга фон Гёте: «Тебе знакомо лишь одно стремленье, / Другое знать – несчастье для людей. / Ах, две души живут в больной груди моей, / Друг другу чуждые, – и жаждут разделенья!» (пер. Николай Холодковский)

8

Здесь и далее при цитировании особенности написания оригинала (орфография, пунктуация, лексика и др.) по возможности сохраняются.

9

В отчёте Карл Крюгер обозначает Харьков как «Scharkow» (Шарков).

10

Западный вал, чаще называемый Линией Зигфрида (нем. Westwall, Siegfriedlinie), – сеть фортификационных сооружений протяжённостью более 600 километров, возведённая в 1936–1940 годах на западных рубежах Германии. Она проходила вблизи границ с Нидерландами, Бельгией, Люксембургом и Францией и предназначалась для отражения наступления с запада.