Полная версия

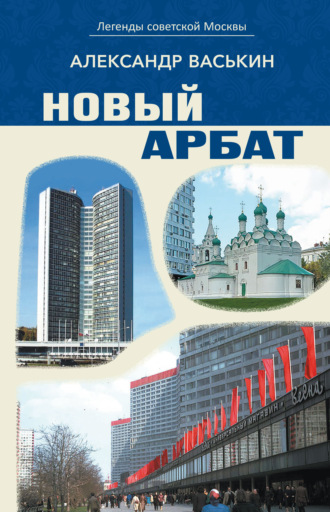

Новый Арбат

Искусствовед, историк архитектуры, в будущем старший научный сотрудник Института искусствознания, кандидат искусствоведения Сергей Попадюк задумал такое, от чего по коже мурашки бегут: «Какая уж там веселая ненависть! Лютая, тоскливая злоба владеет мной – злоба, переходящая на личности. В последнее время то и дело ловлю себя на нескончаемых внутренних монологах. Прислушиваюсь: а это варианты моего последнего слова на суде, где меня судят за убийство Посохина. И я всерьез обдумываю план этого убийства… Я вижу, что другого выхода нет, хотя и понимаю, что это убийство ничего не изменит, да уж и поздно: Москвы моего детства, Москвы – единственного в мире города – больше не существует.

Большое злодейство можно совершить исподволь, начав с каких-то мелких нарушений, где легче сломить сопротивление, – противник уступает, обманутый незначительностью зла, – потом продвинуться дальше, и опять уступка, потому что зло продолжает казаться незначительным. И так шаг за шагом, незаметно перейти границу, за которой зло приобретает недопустимые масштабы… А можно сразу ударить в сердце, вырвать его, и тогда все последующие утраты покажутся несущественными.

С тех пор как на месте арбатских переулков проломили Москву нелепейшим, провинциально-претенциозным Калининским проспектом, – чтобы, не снижая скорости, мчатся на „чайках“ со своих дач прямо в кремлевские кабинеты, – в городе идет настоящая оргия погромов. Ломают Замоскворечье, ломают Таганку, ломают Домниковку и в районе Мясницких ворот… С безразличием орангутангов повсюду взращивают безликие многоэтажные коробки. „Дикость, подлость и невежество, – говорит Пушкин, – не уважают прошедшего, пресмыкаясь перед одним настоящим“. Орангутангам нет дела до истории – ни до прошлого, ни до будущего, – они сами себе история. Теперь только кое-где выглядывающий ампирный фронтон или церквушка, раскрашенная, как дешевый сувенир, отличают Москву от какого-нибудь Ташкента.

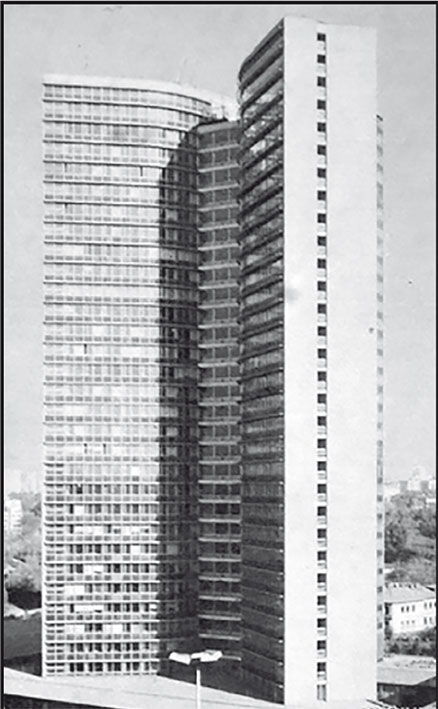

Как говорится, найдите десять отличий. Дом-книжка FOCSA в Гаване (1956 год) и дом-книжка в Москве…

Я готов убить человека, руководящего этой дикарской работой, хотя знаю, что убийство мое ничему не поможет, знаю даже, что субъективно он не виноват: не он, так другой (обязательно! еще бы! угодников у власти довольно, что же, карьеру губить из-за какой-то там Собачьей площадки?), но, как говорил М.И. Муравьев-Апостол, „дело идет не о пользе, которую это принесло бы, а о порыве к иному порядку вещей, который был бы сим обнаружен“. Я готов убить этого человека, чтобы утолить свою бессильную и неотвязную, как жажда, ненависть», – читаем мы в дневнике за 1972-й год. Борьба за сохранение культурного и исторического наследия развернулась нешуточная, едва ли не кровавая. Но почему же тогда все это обернулось битвой с ветряными мельницами?

Сергей Попадюк справедливо указывает на одно специфическое обстоятельство – проспект Калинина был правительственной трассой, по которой члены Политбюро то и дело сновали в своих «членовозах» (просторечное название персональных служебных автомобилей больших начальников). Почти все советские вожди постхрущевской эпохи жили на Кутузовском проспекте – Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Константин Черненко, в доме № 26. Они были соседями. Из Кремля на Кутузовский можно было доехать на приличной скорости и при перекрытых дорогах минут за 15. И до дачи на Рублевском шоссе тоже недалеко. А раньше приходилось делать крюк через Арбатскую площадь, по которой машина Сталина и его охраны поворачивала на Арбат. Не зря же москвичи придумали остроумное название этой правительственной трассе – «Военно-грузинская дорога».

А на трассе этой все должно было быть ровно и гладко, чтобы номенклатурные тела не растрясти. В этой связи Юлий Крелин (в ту пору студент-медик) вспоминал случай, как «проехал как-то под утро через эту [Арбатскую] площадь Сталин, не замечая, что на трамвайных рельсах машину чуть-чуть потряхивает, а когда заметил, около четырех утра, то осерчал. А когда в восемь я пришел, чтобы сесть в трамвай семнадцатый номер и ехать на Пироговку в мединститут, рельсов уже не было и в помине, площадь заасфальтировали, появился новый автобусный маршрут под номером пятьдесят пять». Все для блага человека…

Теперь – только по прямой! Так что у вельможных пассажиров полированных «ЗИЛов» была личная заинтересованность и в сносе Приарбатья, и в прокладке проспекта Калинина. Трасса была широкой, под стать габаритам «членовозов». Товарищ Новосельцев из «Служебного романа», сев за руль «Волги» своего приятеля-карьериста Самохвалова, только и нашелся, что сказать: «Это, ты знаешь, это малогабаритная квартира!». Что бы он произнес, очутись в таком вот «членовозе»? Хотя ему туда путь был заказан. Машины были настолько огромны, что большие чиновники залезали туда головой вперед, в буквальном смысле. Внутри ночевать было можно.

Но «шишки» не только неслись по Калининскому, но и ходили пешком. Бывало и такое. «Бреду, глядя под ноги, как-то вечером по Новому Арбату, и вдруг такой мощный тычок в плечо, меня аж развернуло. Оглядываюсь, а это шкафообразный охранник, который следует шаг в шаг по тротуару вровень с Алексеем Николаевичем Косыгиным, что идет себе мирно вдоль витрин Московского Дома книги. Алексей Николаевич притормозит, что-то в витрине разглядывая, – и охранник притормозит, он двинется – и охранник двинется. А в параллель, впритык к тротуарной бровке, ползет членовоз, тоже, когда надо, притормаживая… И да, совсем забыл сказать, что Новый Арбат ради прогулки Алексея Николаевича никому тогда и в голову не пришло перекрывать», – вспоминает критик Сергей Чупринин.

Один советский дипломат, впервые попав в Стокгольм, также вот увидал, как тогдашний премьер-министр Швеции Улоф Пальме стоит у светофора и готовится перейти улицу. Вечером, после работы. У дипломата глаза на лоб полезли. Оказалось, что это нормально для Швеции. Правда, для Улофа Пальме это закончилось плохо – иначе не появилась бы в Москве улица в память о нем.

Арбатские аборигены уже по скорости движения могли сделать вывод – кто едет в черном «ЗИЛе». Многолетний секретарь ЦК КПСС по идеологии Михаил Андреевич Суслов, которого помощники за глаза называли «МихалАндрев», не любил быстрой езды. Но это, конечно, не говорит о том, что он был нерусским. Осторожный человек, да и все тут. Просто соблюдал правила, если их и не было, предпочитая ехать 40–50 км в час. Такой вот скромный. Носил галоши и старый габардиновый плащ. Про него коллеги по Политбюро судачили, что скромнее его был только Ильич, первый, конечно, а не второй.

А про «дома-книжки» на Новом Арбате ходил такой анекдот. Леонид Брежнев спрашивает главу московской партийной организации Виктора Гришина: «Слушай, Виктор, почему когда я еду по Новому Арбату на работу, то вижу здания, а когда еду обратно, вижу какие-то книги» – «Леонид Ильич, а вы ездите только в одну сторону!».

Кстати, по поводу статуса правительственной трассы. Владимир Десятников поведал любопытнейший случай о том, как ему не удалось с первого раза прописаться в том самом доме Гольдингер в Большом Ржевском переулке. Дом знаменит тем, что находился в личной собственности (!) художницы Екатерины Васильевны Гольдингер, которая не только проживала там, но и сдавала в наем. Случай для соцдействительности почти уникальный.

25 апреля 1967 года Десятников рассказывает: «Радость оказалась преждевременной. Пришел участковый милиционер и запретил мне проживание в доме Е.В. Гольдингер, так как дом находится вблизи правительственной трассы: Кремль – проспект Калинина – и нужно иметь ценз благонадежности – постоянную прописку. Требовалось, чтобы кто-то походатайствовал за меня, уверил, что я человек тихий и баловать с Советской властью не собираюсь. Общество охраны памятников и Советский комитет защиты мира не замедлили и тут же послали свои письма в паспортный отдел Московской милиции, но ответ в обоих случаях был один: „В прописке отказать“». Такие были времена… В общем, крепкий порядок!

Пришлось Десятникову задействовать свои связи аж в Международном отделе ЦК КПСС. Лишь звонок со Старой площади в паспортный стол позволил ему получить законную прописку. 22 декабря 1978 года Владимир Десятников записал: «Тотальный снос старых домов и усадеб в районе Собачьей площадки, Молчановки и Ржевских переулков начался в связи с осуществлением проекта главного архитектора Москвы М.В. Посохина. Недрогнувшей рукой этот строитель, чуждый красоты и патриотизма, сделал пролом в древней и наиболее ценной застройке Москвы. Вот тогда и началась последняя агония старинных особняков, уцелевших еще со времен наполеоновского нашествия. Чего только ни приходилось видеть в те годы на руинах старой Москвы!». И не то еще увидим…

Актер Театра на Таганке и просто хороший человек Валерий Золотухин расстраивался: «Попал на Новый Арбат и подумал, глядя на эту архитектуру модерновую, – ну кого мы удивить хотим? И чем! Коробкой спичечной на попа или ребро? А рядом, между этими коробушками, стиснутая ими со всех сторон, притаилась церквушка и нет особого в ней „изюма“, но хорошо и на сердце мило. И еще подумал: как давно я не ходил по Москве просто так, не по делу, – гуляя и дивясь на нее, ведь хоть постарались некоторые деятели на атеистической ниве, истребили татары своего засола очень много красот русской в Белокаменной столице, но все ж кое-что осталось и удивляет. И решил – как освобожусь немного, пойду пешком по московским церквам и храмам и отдохну сердцем», – из дневника от 18 апреля 1968 года. Церквушку мы, конечно, узнали – храм Симеона Столпника.

Писатель Владимир Чивилихин 21 июня 1969 года удивлялся: «Был в Москве. Обедал с М. Алексеевым, М. Годенко, Г. Регистаном. Ходили в новое здание СЭВа. Начальник строительства Лев Гураэлевич и гл. инженер Феликс Израэлевич давали объяснения всей модерняге удобной, напиханной в это несамостоятельное строение, пытались воспитывать: „сталинские дома отсюда не читаются“, а „Новый Арбат хорошо смотрится“. Короче, к Новому Арбату, этой вставной челюсти Москвы, приделан еще один искусственный зуб». К слову, «гнилым зубом» столицы называли и совсем другое здание – гостиницу «Интурист» на улице Горького, ныне ее уже нет, давно разобрали, к счастью.

Опять надо объяснять – что это за СЭВ такой. Совет экономической взаимопомощи – объединение социалистических стран, получавших серьезную финансовую поддержку от Советского Союза почти 40 лет, с 1949 года. Главная контора СЭВ была построена в Москве и состоит из трех зданий, соединенных стилобатом. Самое высокое (31 этаж!) напоминает раскрытую книгу, только поуже, чем ее сестры-книжки на другой стороне Нового Арбата, и более стильную и стройную. Есть также конференц-зал и гостиница «Мир». Строительство велось в те же годы, с 1963 по 1970-й. К 1992 году СЭВ развалился, и в здании заседала московская мэрия. В кровавом октябре 1993 года сюда ворвались участники акций протеста, взяв здание штурмом. Затем восставшие направились к Верховному Совету РСФСР (ныне т. н. «Белый дом») и телецентру Останкино. Здание вошло в историю российского парламентаризма – после разгрома Верховного Совета и выборов в новый парламент в 1994 году здесь начала свою работу Государственная дума первого созыва. Ныне этот дом числится под № 36 по Новому Арбату.

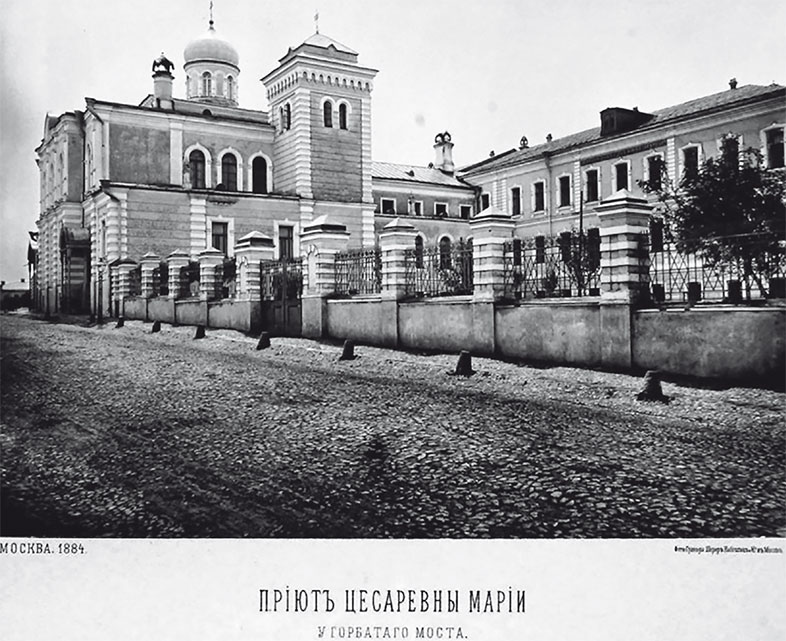

Между прочим, бывший СЭВ построен на месте храма – Церкви Троицы Живоначальной при приюте цесаревны Марии. Этот приют был открыт еще в 1872 году для детей осужденных родителей (Московская женская тюрьма стояла неподалеку). Патронировала приют цесаревна Мария – будущая императрица Мария Федоровна, супруга императора Александра III. Чтобы дети не стали беспризорными, их приучали к труду в устроенных здесь же ремесленных мастерских. В 1880 году в здании приюта освятили храм… Громада СЭВа начисто стерла какие-либо остатки и давно закрытого приюта, и бывшего храма…

Находясь в эмиграции, живя в Париже, писатель Виктор Некрасов пытался осмыслить новое лицо Арбата и не находил никакого его сходства с Елисейскими полями (каковое приходило на ум тем советским гражданам, кто видел их исключительно по телевизору в программе «Время»). Сидя за чашечкой кофе на Монмартре и описывая свои прогулки по Москве, Виктор Платонович рассуждает: «По ту сторону Садовой – Новый Арбат. Он нам противопоказан. На том месте, где сейчас ресторан, был дом, где жила наша приятельница. Его теперь нет, и мы не желаем туда ходить. Вообще, нам обидно за весь тот район. Мы с мамой любили старую Москву и оплакиваем Собачью площадку. Там был когда-то любимый нами „дом сороковых годов“, а сейчас на его месте какое-то министерство, задавившее собой все окрест, и поленовский „Московский дворик“ в том числе. Наличие рядом пивного бара „Жигули“ не спасает положения». Да уж…

Здание СЭВ так и осталось инородным искусственным зубом…

Когда-то на этом месте стоял храм Троицы Живоначальной при приюте цесаревны Марии (фото 1884 года)

И пусть Некрасов киевлянин, но и столица ему не менее дорога: «Эти башни заполнили сейчас всю Москву, посягнули на ее сердце, на то, что каждому москвичу дорого, – на московскую улицу. У нее свое лицо, у этой улицы, своя душа. И улица эта не Горького – упаси Бог! – а Пречистенка, Ордынка, Поварская, старый Арбат, который уже тоже начинают ломать. Этим улицам не миновать общей судьбы, но они еще чудом сохранили свой дух, свое неповторимое московское обаяние уютных двориков, замысловатых проходных дворов, детских площадок, глухих брандмауэров, вросших в землю флигельков с геранью на окнах. Пусть она, эта улица, не так строга, как ленинградская, не так живописна, как киевская, но она своя, московская, ее ни с чем не спутаешь. Надо ее любить, беречь».

Смешанные чувства вызвал у писателя и Новый Арбат: «Сейчас в Москве родилась еще одна „главная“ улица – проспект Калинина. Не скажу, чтоб появление его было встречено восторженными криками – один мой знакомый с горечью сказал, что Новый Арбат не стоит заупокойной по Собачьей площадке, – но так или иначе, а рациональное и, скажем прямо, довольно крупное зерно в его пробивке сквозь запутанную сетку милых нашему сердцу арбатских переулков есть. Разгрузка центра Москвы широкими радиальными магистралями остро необходима. Да и вид у проспекта шикарный, „современный“, под стать джинсам и мини запрудившей его молодежи. Даже собственная для контраста и переклички эпох церквушка у него есть. Одним словом, проспект громко, во всеуслышание объявил о своем существовании и стал неотъемлемой частью Москвы. Что касается меня, особой симпатии я к нему не питаю, как ко всему бесцеремонному, но, что поделаешь, уже привык и принимаю как данность. А по вечерам даже любуюсь им, сидя на балконе моих друзей, – как одно за другим зажигаются окна его башен, а небо еще не погасло, и медленно разгораются светильники газосветных фонарей, и несутся машины с красными огоньками – туда, с сияющими фарами – сюда, подмигивая правым глазом на поворотах. Красиво», – так вполне миролюбиво писал Некрасов в «Записках зеваки», опубликованных в 1975 году в эмигрантском журнале «Континент».

А до середины 1980-х годов в советских журналах и газетах творцам Нового Арбата пели в основном осанну. Лишь с наступлением перестройки наконец-то все стали называть своими именами. И хотя Михаил Посохин к тому времени уже не был главным архитектором Москвы, влияние он сохранил большое: «В Кремле. Съезд архитекторов РСФСР. Избрали в президиум. Сел на первый ряд с Посохиным. Целая „история“ в архитектуре Москвы – много напахал, наломал и настроил и будет долго в „памяти“ народа носить звание архитектора-разрушителя центра Москвы», – отметил в дневнике заместитель председателя Советского фонда культуры Георг Мясников 10 марта 1987 года.

Писатель Юрий Нагибин тогда же посчитал нужным перейти к куда более глубоким обобщениям: «Меня всегда мучила мысль, что у москвичей нет того интимного ощущения своего города, которым отличаются ленинградцы. Москва необъятна, неохватна и слишком быстро меняется. Не успеваешь привыкнуть к одному облику города, а он уже стал другим. Сколько лет прошло, а я все ищу Собачью площадку, поглощенную Калининским проспектом. Когда вспоминаешь, сколько московской старины съел этот неоправданно широкий, архитектурно невыразительный проспект, так и не слившийся с арбатской Москвой, то начинаешь сомневаться в его необходимости». Юрий Маркович мог бы выразиться еще более категорично…

Но ведь найдутся и такие читатели, которым Новый Арбат по сердцу. Не в том смысле, что ножом по сердцу, а просто – нравится. И это их право. Здесь хорошо гулять – особенно жителям близлежащих кварталов – и нет такой толчеи, что вечно царит на Старом Арбате. Кроме того, Новый Арбат – это своеобразный справочник по архитектуре двадцатого столетия (и не только!). Вот, например, первое по счету здание – «Прага» (№ 1/2), оставшаяся от эпохи московского модерна. А напротив «Праги» на противоположной стороне проспекта до 2021 года стоял невзрачный Дом связи, типичный продукт лаконичной архитектуры 1960-х. Ныне в эпоху интернета его предназначение требует отдельного пояснения. В 1970-е годы далеко не во всех московских квартирах имелись телефонные аппараты, а должность начальника телефонного узла была настолько важной, что с ним хотели дружить и артисты, и дантисты. Из дома связи можно было позвонить в другой город и даже за рубеж. Это называлось «заказать разговор».

В Доме связи были редкие для того времени три видеотелефонные студии – это примерно то, что сегодня называется «видеозвонок». А на крыше – площадка для отдыха (как в Париже прямо!). На седьмом этаже располагался справочно-информационный центр 09. Набрав эти две цифры на телефонном диске (кнопочные аппараты были дефицитом и в основном импортные), можно было узнать телефон почти всех городских организаций – кинотеатра, поликлиники, школы. В справочной службе работали женщины. Очень было удобно пользоваться услугами службы 09. Сегодня на месте давно не нужного Дома связи опять чегой-то строят. Видать, связь оказалась некрепкой.

Дом связи стоял под № 2, а за ним следом – храм Симеона Столпника, редкий памятник церковной архитектуры XVII века, едва выживший в процессе «новоарбатской» эпопеи. Его и не собирались сохранять, если бы не вмешательство общественности. Спасибо смелым людям…

Числятся по Новому Арбату и непритязательные на вид дома, построенные почти сто лет назад, – № 23 и № 25. Есть и примеры т. н. сталинской архитектуры – это жилой дом Наркомата обороны (№ 31), обозначающий пересечение Нового Арбата и Смоленской набережной. Этот массивный жилой дом выстроен в 1937–1939 годах по проекту Алексея Щусева в соавторстве с Андреем Ростковским. Это часть неосуществленной застройки московских набережных. В ту пору Нового Арбата еще не было, здание лишь наметило будущую магистраль. Угол здания скошен и отмечен небольшой башенкой, увеличивающей высоту 12-ти этажного здания еще на два этажа. Похожее здание стоит на Ленинском проспекте – можно даже сказать, что Щусев создал свой тип номенклатурных жилых домов для парадной застройки столицы…

А на четной стороне – еще один тяжеловесный дом-чемодан (№ 30) той же эпохи, на углу с Садовым кольцом, построен в середине 1950-х годов по проекту В.И. Курочкина и Н.А. Хохрякова. Черты «сталинского ампира» проникли даже в расположенную на первом этаже детскую библиотеку, интерьеры которой щедро украшены потолочной росписью, орнаментами и т. д.

А вот конструктивизма для полноты картины на Новом Арбате не достает. Ранее под № 32 на проспекте стоял Центральный научно-исследовательский институт курортологии и физиотерапии, выстроенный на рубеже 1920–1930-х годов на месте снесенного храма Введения Пресвятой Богородицы. Проект настоящего курорта в центре пролетарской столицы разрабатывали архитекторы Анатолий Самойлов и Сергей Харитонов, щедро наделив его свойственными конструктивизму обширными застекленными пространствами и прямолинейными чертами. Интересные вещи могли бы рассказать поправлявшие в этом оазисе бесплатной медицины свое здоровье люди. Здесь поливали грязью – но только в лечебных целях. А еще окунали во всякие полезные ванны. Солнечные ванны тоже принимали – на балконах здания. Мало того, институт курортологии обладал собственным целебным источником, из которого била минеральная вода. В общем, отдыхай – не хочу, как говорится… В 2006 году институт снесли, но не для восстановления храма. Теперь здесь офисы, отель и новое научное учреждение (если верить вывеске).

Малоизвестный факт: в середине 80-х годов был готов проект дальнейшей «реконструкции» проспекта Калинина, его начала, т. е. бывшей улицы Воздвиженки. Что же могло произойти? Музей архитектуры имени Щусева должны были задвинуть впритык к «Ленинке», т. е. Государственной библиотеке имени Ленина. На эту же линию предполагалось задвинуть «Прагу» и роддом имени Грауэрмана. Все остальное – снести, как малозначимое… И лишь для того, чтобы широкая магистраль проспекта Калинина начиналась сразу от Кремля. К счастью, у архитекторов до этого руки не дошли.

Поспешим же на прогулку по Новому Арбату, пока здесь еще чего-нибудь не снесли…

Неосуществленный проект административного здания на заключительном отрезке Нового Арбата, 1970-е годы

Глава 2. «Прага», ресторан на две улицы

Ресторан «Прага» – один из символов Старого Арбата, но с него начинается и Новый Арбат. А для многих москвичей это еще и приятные воспоминания. Кто-то бывал здесь на свадьбе или юбилее, проводах на пенсию (в советское время выход на пенсию отмечался торжественно – на эти деньги можно было жить) или отмечал защиту диссертации. Все это было частью повседневной жизни, в которой смешивались противоречивые чувства: и радость от купленного в кулинарии «Праги» вкуснейшего торта «Птичье молоко», и досада от потерянного в длинной очереди времени. Москвич советской эпохи не имел возможности ходить в рестораны каждый день (не по средствам!), но посетить «Прагу» в выходной было вполне по силам, особенно тем, кто жил неподалеку. Иными словами, поход в ресторан в 1950–1980-е годы сам по себе был сродни празднику.

Трудно в такое поверить, но весной 1960 года любимую москвичами «Прагу» едва не приговорили к сносу – старейший московский ресторан служил непреодолимой преградой на пути Нового Арбата, который нуждался в большой транспортной развязке с Бульварным кольцом. Вопрос рассматривался на самом высоком уровне с участием первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и других партийных бонз. Все происходило на Всесоюзной строительной выставке, что с начала 1930-х годов раскинулась в районе современной Фрунзенской набережной. В одном из павильонов выставки разместили огромный макет центра столицы, сюда и съехалось всесоюзное и московское начальство. О кардинальных планах переустройства Арбатской площади и прилегающих к ней кварталов докладывал Михаил Посохин – главный архитектор Москвы.

То, что Новый Арбат пройдет через старинную застройку, безжалостно уничтожая немало ценных памятников зодчества и стерев с лица земли Собачью площадку, уже было принято за основу. Вопрос стоял о том, можно ли сохранить «Прагу». Сын Никиты Хрущева, Сергей Никитич, вспоминал, что его отец ознакомился с планами реконструкции заранее, дома: «Аргументы дорожников звучали весомо: или „Прага“, или нормальное, без заторов, движение транспорта в центре города. Я тогда не вдавался в детали, но, как все москвичи, о проекте реконструкции был наслышан. В силу своей молодости, вместе с большинством людей моего поколения я придерживался радикально-прогрессивной позиции: все отжившее свой век – на слом… Так что о „Праге“ я не сожалел, тем более что в рестораны почти не ходил и очарования „Праги“ на себе не испытал. В тот вечер отец дома рассматривал разложенные на обеденном столе чертежи, я, естественно, сунул в них свой нос. Отец не любил, чтобы ему мешали, и я молча вглядывался в квадратики, обозначающие будущие дома, параллели будущих улиц, пытался представить, как это получится на самом деле. Наконец отец оторвался от листа, неопределенно хмыкнув, начал сворачивать ватманы в трубку.

– Ну и что? – начал я разговор.

– Что – что? – пробурчал отец. – „Прагу“ придется сносить, хотя и жаль. Иначе не выходит, ты сам видел.

Голос отца звучал неуверенно. Не могу сказать, чтобы я разобрался в увиденном на чертеже, но на всякий случай согласно кивнул головой. „Прагу“ отец жалел. Арбат долгие годы был „правительственной“ трассой, и при Сталине бдительным охранникам, а возможно, и самому „хозяину“ вдруг вздумалось, что с веранды на крыше ресторана злоумышленник может бросить в машину вождя гранату или открыть стрельбу. Ресторан закрыли, а в его помещении разместили какую-то контору… Отец колебался, а тем временем за „Прагу“ вступился Микоян, ресторан, как и вся торговля, относился к его „епархии“. Отец в душе с ним соглашался, но логика дорожников требовала иного».