Полная версия

Достопамятная Игарка. О знаковых местах, наследии и традициях

Отдел по истории Объекта №503 ГУЛАГа расположен в доме №13 по ул. Б. Театра. Это здание первой конторы ИНИМС, позже здесь разместили лабораторию, а потом это был просто склад.

У здания по улице Большого Театра, 13. 1960 г. Фото из коллекции сотрудника ИНИМС Н. Е. Федотова

На фотографии хорошо виден традиционный деревянный тротуар, просматривается цоколь самого здания, очень высокий с этой стороны, вход был именно здесь. На дальнем плане – лаборатория, в которой размещался вход в подземную часть. Это здание (Большого театра, 13а) и поныне используется, здесь теперь находится запасной выход из Музея вечной мерзлоты. На фоне постройки мы видим деревянную вышку на месте бурения скважины. К сожалению, её пришлось разобрать, так как сильно обветшала за 60 лет. Фотография интересна и тем, что на ней мы видим слева в кожаном пальто коллектора ИНИМС Павла Алексеевича Евдокимова, ставшего в Игарке преданным краеведом и первым экскурсоводом Музея вечной мерзлоты.

Это здание построено в 1932 году, фундамент – деревянные сваи. Они были заменены музеем во время капитального ремонта в 1996 году. Планировка изменена только в том, что перенесён вход в здание. Внутри стены обшивались на средства, которые музею помогал собирать городской Дом культуры, проводивший благотворительный марафон. На эти же деньги была выполнена экспозиция отдела по истории объекта №503 (железная дорога Салехард-Игарка) и сделана отсыпка под место для размещения досок в память о безвинных жертвах репрессий прямо на территории музея. Один из сотрудников Игарской научно-исследовательской мерзлотной станции Н. Е. Федотов сохранил уникальные фотографии 60-х гг. На нескольких запечатлена как раз контора ИНИМС, причём, с разных сторон, можно воссоздать картину того, что было вокруг.

Думаю, что интересно будет узнать, как выглядит сегодня это здание. И поныне там размещается отдел по истории Объекта №503. Когда разрабатывалась концепция использования зданий на территории бывшей мерзлотной станции, было понятно, что располагать все музейные экспозиции целесообразно рядом с подземельем, чтобы и горожане, и туристы могли посмотреть всё в едином комплексе. Отсутствие средств на ремонты зданий было постоянным препятствием, но со временем удавалось приводить в порядок сначала фундаменты, потом – кровли. Все остальное – косметические ремонты, оформление – коллектив брал на себя. Обшивкам зданий, которые имеют музейные экспозиции, много сил и творческой энергии отдали художники Е. П. Каунченко и А. Н. Мартынов. Внешняя оболочка стала, по сути, футляром, который скрыл деформацию стен, и, самое главное – придал каждому объекту самостоятельный, оригинальный облик. Не всем посетителям по душе тема реализации сталинского проекта по строительству железной дороги, содержания заключенных в ГУЛАГе. Бывали случаи, что туристы даже не входили в отдел, а главы администраций города делали попытки закрыть его. Но для нас сохранение экспозиции всегда было долгом, частью той общей памяти, которая складывается из разных временных отрезков репрессий.

Отдел по истории строительства железной дороги Салехард-Игарка в доме №13 по ул. Б. Театра. Фото А. Тощева, 2008 г.

Всего за несколько лет активного строительства железной дороги Игарка притянула огромное число не только ресурсов, но и людей, каждый из которых пережил личную трагедию. Рассказать обо всех просто невозможно, но самые яркие страницы представлены в этом отделе.

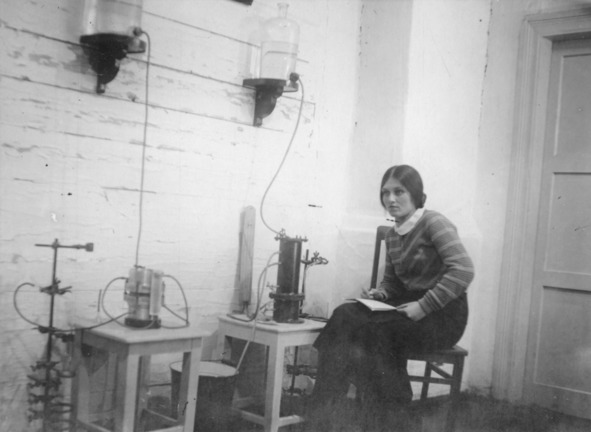

Еще два здания по улице Большого театра – 9 и 11 – принадлежали Игарской мерзлотной станции. В доме №11 находилась научная лаборатория. Обустройство этого центра исследований было мало кому известно. Между тем, это очень интересно.

Дом №11 по ул. Б. Театра. 1937 г. Фото Н. Е. Федотова

В Игарке в конце 30-х годов стремительно закладывался фундамент академической науки мерзлотоведения, зародившейся именно в России, где более половины территории занимают многолетнемёрзлые грунты. Под землёй ученые стали обустраивать лабораторию в естественных условиях, а в надземных корпусах велась обработка информации, подготовка отчётов и выработка рекомендаций по строительству зданий на вечной мерзлоте. Один из объёмных научно-технических отчётов Игарской мерзлотной станции за 1936—37 гг. был подготовлен уже в 1938 году. Отзыв к нему написал доктор геологических наук М. И. Сумгин, которого считают в нашей стране основоположником мерзлотоведения как науки. Два тома отчёта представляют, прежде всего, научный интерес, ведь в них изложены наблюдения за состоянием построенных в Игарке на вечномёрзлых грунтах зданиях. Но они содержат и интересные исторические сведения, которые вряд ли можно оспорить. Например, редкие фотографии зданий, улиц того периода. Ведь часто бывает, что хранители снимков не могут точно сказать, когда, кем и где он сделан, этого не скажешь об отчётах игарских мерзлотоведов.

После реорганизации Игарской НИМС здание лаборатории было передано в муниципальную собственность, дом стал жилым. В начале 2000-х годов он был снесён как ветхий и не подлежащий ремонту.

В одном из кабинетов лаборатории (Б. Театра, 11). 1937 г. Фото Н. Е. Федотова

А вот дом №9 по этой же улице был построен мерзлотной станцией позже и уцелел до сих пор. Более 10 лет здесь размещался отдел истории краеведческого комплекса, которому здание сдавалось в аренду, а позже и вовсе было передано на баланс. Я хорошо помню время, когда здесь размещалась контора ИНИМС (70-80-е гг. прошлого столетия), именно в ней мы встречались с профессором, директором мерзлотной станции Р. М. Каменским, который длительное время пытался сохранить коллектив Игарской НИМС, расширить сферу его действия в регионе. По уровню благоустроенности равных этому деревянному зданию в городе, пожалуй, не было. Оно имело много больших окон, все коммуникации, был оборудован даже септик. Полы были покрыты паркетом, излучающим тепло дерева, кабинет начальника ИНИМС выглядел строго и элегантно.

Поистине уникальным можно назвать строение, которое было возведено непосредственно над подземельем. В 30-е гг. здесь был обустроен вход в подземную лабораторию. А в 90-е гг. краеведческий комплекс оборудовал в нём дополнительный, запасной выход и так называемую вентиляционную (западную) шахту.

Здание, где находился вход в подземную лабораторию (ул. Б. Театра, 13а). Фото из коллекции Н. Е. Федотова. 1949 г.

Уникальность строения состоит в том, что часть его фундамента стоит над подземельем. Большая металлическая труба с отверстием пронзает подземелье до глубины 7,5 метров. В верхней части над нею оборудован вентиляционный люк, который в летнее время утепляется, а в зимнее, наоборот, открывается для проморозки грунтов, которые имеют в районе Игарки «вялый» характер, то есть близки к отметке от 0 до -2 градусов. Когда-то именно отсюда мерзлотоведы водили экскурсантов в подземелье.

Помню своё первое посещение, научный сотрудник мерзлотной станции Е. Г. Карпов помогал карабкаться по лестнице в тёмный, подвальный проём, было жутковато, только внизу приходило понимание того, что ты и впрямь попал в загадочную обитель, где не только природа, но и человек скрывают какие-то тайны. Само здание выглядит и поныне довольно скромно, хорошо сохранилось.

Улица Большого театра – одна из центральных в Игарке в 30-е годы прошлого столетия. Поначалу это была Экспортная улица, а переименовали её, как уже упоминалось, в связи с тем, что в город приезжала труппа Большого театра летом 1936 г. Жители Игарки с восторгом встретили все выступления артистов, были им очень признательны за гастрольную поездку.

В 1937 году в издательстве Главсевморпути вышла книга «Театры в Арктике», в которой рассказывается не столько о гастролях столичных театров, сколько о создании Заполярного театра. Авторами главы «Два театральных рейса» стали организаторы поездки Д. Черневский и В. Карелин. Один из рейсов совершён в 1935 г. на енисейский Север, второй – в 1936 г. в Восточную Сибирь.

Автор очерка «Тридцать дней за Полярным кругом» Г. Шахнарович рассказывает о поездке в 1936 г. на Енисей 14 артистов Большого театра. Это мастера балета – заслуженная артистка республики М. П. Кандаурова, Т. С. Ткаченко (ставшая позже педагогом, профессором, народной артисткой РСФСР), М. М. Габович (постоянный партнер Г. Улановой), Б. С. Холфин, И. Д. Лентовский, оперный певец П. И. Селиванов. Из 50 дней сибирских гастролей практически месяц группа провела на Севере.

Книга «Театры в Арктике». 1937 г.

В Игарку, как сообщала местная газета, артисты прилетели на самолетах «Дорнье Валь» и «МБР-2», пилотируемых полярными летчиками В. Н. Задковым и Г. Е. Купчиным. В течение трёх недель шли концерты не только в Игарке, но и Туруханске. 25 июля группа давала прощальный концерт в Игарке. Она встретилась на следующий день с только что прибывшими на пароходе артистами Малого театра.

Иллюстрация в книге, посвящённая прощальному митингу в Игарке перед отъездом труппы на Диксон

Игарчане гордились улицей Большого театра, здесь располагались самые красивые дома. Это и местный Кремль (Дом Советов) в доме №20, и жилые дома улучшенной планировки. Если продолжить маршрут движения по улице Большого театра, который был начат мною от музейных зданий, то наиболее известным был дом №7, где находился книжный магазин. Говорить о популярности книг в советское время нет необходимости, этом здании всегда было людно. Магазин «Книги» был закрыт в конце прошлого века, на этом месте появился выставочный зал, в котором занимались творчеством художники города, демонстрировали свои работы.

В период 1993—1998 гг. в отделы музея и выставочный зал устремлялись потоки туристов, в их числе было больше иностранных гостей. За навигацию известный всем красноярцам флагман Енисея теплоход «Антон Чехов» делал 10—12 рейсов от Красноярска до Дудинки. Схема движения была хорошо продумана, теплоход оставлял туристов в Дудинке и принимал новые группы, которые прилетали в Норильск.

Это было время ажиотажного знакомства с Сибирью, ее севером. Богатые европейцы и азиаты могли позволить себе это дорогое и увлекательное путешествие. Для них поездка была прорывом в наш мир, мы часто видели знакомые лица швейцарцев, немцев, японцев, которые приезжали повторно, их удивляла наша природа, культура, самобытность, нравилось общение. К сожалению, туризм на Енисее в начале 2000 гг. был признан невыгодным, иностранная фирма, которая формировала туры, разорилась. А вскоре и «Антон Чехов» был отправлен на Волгу.

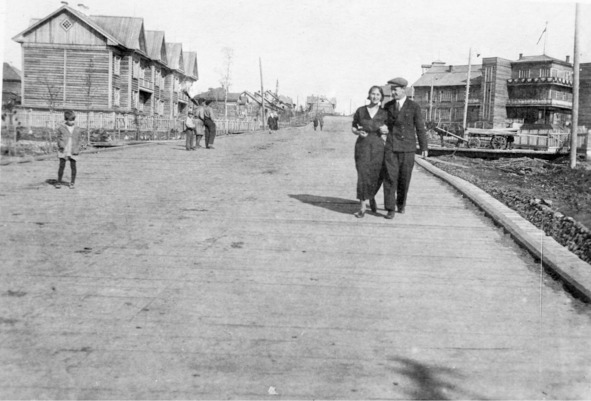

Улица Большого театра была очень оживлённой в 30-е годы.

Улица Большого театра, слева – жилой дом №5 для ударников. 1936 г.

Дом №5 по улице Большого театра был построен как жилой специально для передовиков производства. Его часто в народе назвали «стахановский». Отличали здание четыре треугольных выступа на крыше. Сохранились описания о нём, как очень просторном, комфортном.

В 1932 году был построен жилой дом №3. Известно, что в нём размещалось всего несколько квартир, облик также был нестандартным, имелся даже резной балкон по центру.

Улица Большого театра. Жилой дом №3

Улица Большого театра была гордостью Игарки. Здесь прогуливались гости, было много детворы. А в киоске бойко продавали местную газету, это стало ярким эпизодом кинохроники 30-х гг.

Центральным объектом улицы Большого театра всегда оставался дом №20 – здание Игарского городского комитета ВКПб, городского Совета депутатов. Для послевоенного поколения игарчан это уже школа №4. Во все времена строение выглядело внушительно, оно поражало необычно широким входом, главным сопутствующим элементом всегда был стадион, где проводились футбольные матчи (в довоенный период обязательно с иностранными моряками), другие спортивные состязания, а также демонстрации.

У местного Кремля с 1936 года появился ещё один важный спутник. Верная своему идеалу и соратнику – В. И. Ленину – Остроумова организовала захоронение героически погибших недалеко от Дудинки членов экипажа полярной авиации.

Был установлен памятник на месте Братской могилы, это место всегда бережно охранялось, в наше время остаётся объектом культурного наследия Красноярского края (об этом подробнее в главе «Памятники в Игарке»).

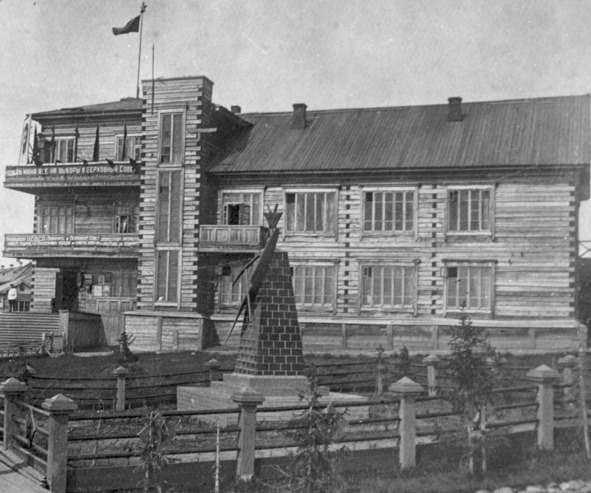

Дом Советов. 1937 г. Фото Б. Н. Иванова

Здание Дома Советов было заложено в мае 1932 года. Со временем оно изменило свой облик, стало выглядеть просто как двухэтажное строение. Между тем, одна основная часть здания имела два этажа, а угловая – три. На это обращают внимание не только учёные ИНИМС в своём отчёте о состоянии строений за период 1936—37 гг. (они указывают даже разную высоту этих двух частей), но и гости. Американская журналистка Рут Грубер в своей книге «Я побывала в Советской Арктике», вышедшей в Нью Йорке в 1939 году, пишет о том, что «Дом Советов, городская игарская мэрия, где заседала Валентина Петровна Остроумова, был светлым, новым трёхэтажным деревянным Домом».

Дом Советов. 1939 г. Из архива автора

Чем объяснить такое восприятие приезжим человеком этого здания? История его строительства напрямую связана с реализацией Плана застройки 1931 года, предложенного архитектором И. И. Леонидовым, ставшим известным последователем конструктивизма, мыслителем и философом. Реализовать идею наполненности городской среды, зданий пространством, космической легкостью было в условиях Игарки довольно сложно, ведь исходить нужно было из того, что поначалу все постройки могут быть только деревянными. Тем удивительнее эксперименты, которые всё же удавались автору проекта. Угол здания с величественной лестницей был в три этажа, от основной части его отделяли ещё три вертикальные трехэтажные призмы. Казалось бы, ничего особенного, но устремлённость вверх, торжественность и державность, несомненно, присутствовали в облике.

Необычная планировка запомнилась многим старожилам города. Люди не очень понимали, какой стиль используется при этом. И даже чувствовали, что это как-то не по-советски, необычно и вызывающе.

Но все понимали важность того, что здание, где находились представители власти, в том числе, 1-й секретарь Игарского горкома ВКПб, начальник политотдела Главсевморпути В. П. Остроумова, должно выглядеть представительно в городе, где разрешено свободно передвигаться иностранцам, где трудящиеся собираются для участия в демонстрациях, митингах и т. д.

Когда власть в послевоенное время переместилась в новую часть города, здание не потеряло своего величия, здесь размещалась школа №4, позже, в 90-е гг. – общежитие лесопильно-перевалочного комбината. Бывший Дом Советов всегда воспринимался как символ эпохи рождения города.

Здание сгорело 3 февраля 1996 года. Возник пожар недалеко расположенного дома, при сильном ветре искры с горящего чердачного помещения долетели до строения бывшего горсовета, которое только что было отремонтировано ООО «Базис», выглядело сияющим, на него были большие перспективы, в том числе, как на будущий объект музейного значения. Пожар был такой силы, что испуганные жильцы домов по улицам Чкалова, Малого и Большого Театра вышли на улицу с вещами, многие боялись того, что (как не раз бывало в Игарке) буквально в считанные минуты огонь охватит весь дом и войти в него будет невозможно. Музейные здания, а они ближе всех других находились рядом, пожарные постоянно поливали водой, мы вынесли все предметы из зданий и долгое время дежурили. Здание горсовета сгорело у нас на глазах, никогда раньше я не видела большого числа летающих над головой крупных деревянных искрящихся головешек, было страшно и жарко от огня, от того, что мы всегда бессильны перед стихией.

Так уходят из нашей жизни не просто здания, а бесценные немые свидетели эпохи. А. П. Гозак, известный историк архитектуры, написал книгу «Иван Леонидов», где впервые были опубликованы блокноты теперь уже всемирно известного зодчего, в их числе, и наброски по Игарке. Здесь он оказался неслучайно, преследуемый за чуждые советскому строю идеи конструктивизма был вынужден выполнять задания Гипрогора там, где это было необходимо.

Мне удалось встретиться с автором книги в 2003 году, получить один экземпляр для Игарского музея. Самым сильным впечатлением от рассказа Андрея Петровича осталось то, что многие люди, знавшие лично Леонидова, были под большим влиянием от «космичности» его идей, желания наполнить архитектуру небесным пространством. Один из лётчиков передал Леонидову свои ощущения от посещения здания Торгового порта, у него осталось чувство набора высоты, и это, по словам А. П. Гозака, было высшей похвалой для опального архитектора. Так вот откуда у нас это чувство восхищения и возвышенности при знакомстве со старыми фотографиями, где запечатлены Дом Советов, а также здание Торгового порта, ставшее позже управлением Речного порта.

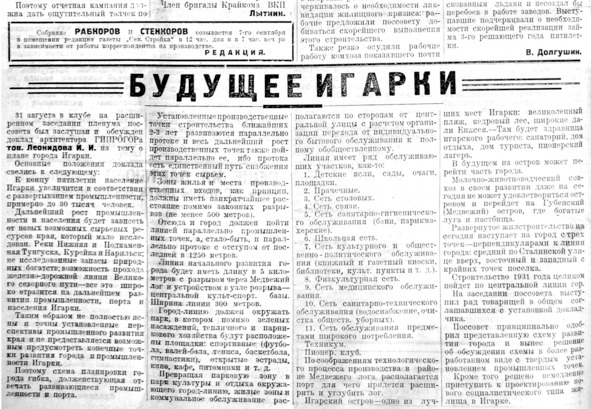

И. И. Леонидов стал автором первого Плана застройки города Игарки в 1931 году. О том, как шло его обсуждение писала местная газета «Северная стройка». Самым существенным в подходе Леонидова было глубокое переосмысление социальной сущности. Его идея «нового типа расселения» проявилась в Генплане Игарки: такого количества клубов, кино, театров, детсадов, школ, библиотек, площадок отдыха, парков и теплиц на 1 кв. км и одного человека не было, пожалуй, ни в одном городе мира того времени. В газете отмечалось, что при обсуждении Генплана архитектору сделали лишь одно замечание – он не учёл северной специфики города, сделал упор на летние места для отдыха.

Газета «Северная стройка» о докладе И. Леонидова. 25 октября 1931 г.

Вблизи Дома Советов находились по улице Большого театра также пожарное депо с каланчой, построенное в 1931 г., а также здание школы №1 (дом №24, на углу с улицей Малого театра). Многие игарчане запомнили последнее как детский дом. В послевоенное время здесь, действительно, был приют для детей, оставшихся без родителей. Во всяком случае в отчете Л. Н. Крицук ИНИМС о состоянии фундаментов некоторых строений указывается это здание как детский дом, причем, указан год постройки – 1932. Но первоначально здесь всё же находилась школа, в этом меня убедили авторы книги «Мы из Игарки» Б. Н. Иванов, П. И. Поэтов, Н. И. Вебер, Я. В. Почекутов, М. К. Цехин и другие, приехавшие на 50-летие издания детского сборника. В годы написания книги они ходили учиться именно в это здание.

Здание школы №1 по улице Большого театра, 24. 1937 г.

Мы долгое время бродили по улице Большого театра и никак не могли найти школу №1, оказывается, дом №24 был переоборудован уже под жилой, часть окон были зашиты, а вход перенесён на другую сторону.

Оказалось, что внутри сохранились не только широкие коридоры, планировка классов, но и широкая лестница на второй этаж с перилами, которые никто не менял в течение многих десятилетий.

Вместе с Л. А. Барановским мы ходили с гостями города по старой части города и слушали «живые» рассказы авторов книги о далёком детстве, о Доме пионеров, который был вблизи. Никто из старожилов Игарки в то время уже понятия не имел, где был Дом пионеров в 30-е годы. А это было весьма колоритное здание – с другим не спутаешь! Не только необычная постройка, но и продуманное оформление.

Здание Дома пионеров. 1935 г. Фото Б. Н. Иванова

Яков Васильевич Почекутов поведал нам другую историю. На отгрузке пиломатериалов он вызывал особое доверие, работал бок о бок с рубщиками и иностранными штурманами, был у них главным помощником. Можете себе представить, мы с любопытством слушали рассказ Якова Васильевича о том, как работала медведка, которая использовалась при отгрузке экспорта. Она долгое время хранилась на самом лесокомбинате, а потом была установлена у отдела истории краеведческого музея по улице Большого театра, дом 11.

Пётр Ильич Поэтов рассказал, что был участником Театра Работающей Молодёжи, который организовали московские артисты. Я впервые узнала от него, что зимой на протоке расчищался каток, дети устраивали хоккейные баталии. Никогда о катке на протоке мы не слышали. Впрочем, время стремительно уносит не только здания, но и наши традиции. Но ведь взамен приходят новые!

Со зданием известной в старой части города пожарной каланчи у детей-пионеров тоже были свои истории. Борис Иванов, оказывается, делал с неё хорошие панорамные снимки. Располагалась она тоже по улице Большого театра (дом №22).

Городское пожарное депо с каланчой. Фото 1936 г.

Успешным фотолетописцем старой Игарки из числа авторов книги оказался как раз Борис Иванов, у него был фотоаппарат, отец, работавший в прокуратуре, иногда брал его для проведения съёмок по служебным делам. А ещё Борю взяли даже внештатным корреспондентом детской газеты «Пионер Заполярья», его фотографии вошли в книгу «Мы из Игарки».

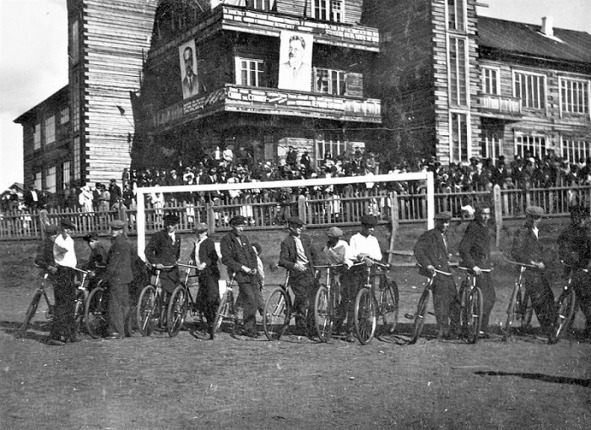

Спортивный праздник на стадионе перед Домом Советов. 1938 г. Фото Б. Н. Иванова

Город должен был развиваться по замыслу И. И. Леонидова линейно, то есть вдоль протоки. По сути, так и было. И развитие шло так быстро, что даже здание горсовета уже в 1936 году было заложено новое – по улице Карла Маркса. Этот факт отражён в отчётах мерзлотоведов.

Использование дерева при строительстве домов на вечной мерзлоте имело, конечно, свои недостатки. Здания быстро деформировались, фундаменты проседали, при ремонте строители не особо утруждали себя восстановлением балконов, декоративных деталей.

И постепенно в практику стали вводиться более рачительные, стандартно скупые и экономные способы строительства и ремонта. И всё же мы хорошо помним самые замечательные образцы деревянного искусства на улицах Игарки.

ГЛАВА II. ДЕРЕВЯННАЯ ИГАРКА В ЛУЧШИХ ЕЁ ОБРАЗАХ

Не одно поколение игарчан более всего помнит запах хлеба, который выпекался в родном заполярном городе, и его незабываемые деревянные постройки. Мои дети, как и мы, взрослые, безумно любили игарский хлеб, который выпускался хлебозаводом, располагавшимся недалеко от пятого микрорайона, это было, правда, уже кирпичное здание. Тестомесы вручную замешивали тесто, мы любили гулять в сторону завода, это всегда было незабываемо – запах любимого хлеба, неповторимого по вкусу. Удивительно, но восприятие людей, живших в Игарке в 30-е гг., свежеиспечённых «буханок» было не менее трогательным.

Игарский хлебозавод. 1936 г.

Рут Грубер пишет в своей книге: «До обеда, до двух часов дня, я обычно ходила по лесозаводам, больницам, яслям или пекарням. Пекарня была местом нескончаемого чувственного наслаждения. Русские пекли свой чёрный хлеб с патокой, и сладкий запах пропитывал улицы на кварталы вокруг. Я ела русский ржаной хлеб в других странах, но он никогда не был по вкусу и запаху таким же, как огромные, футом в длину, буханки чёрного хлеба из игарских печей».

«А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы», – написал Александр Городницкий, известный академик, океанолог, бывавший в Игарке молодым геологом и влюблённым в красоты необычных городов романтиком. Деревянные дома, заборы, скамейки, тротуары… Всем понятно и близко по духу астафьевское выражение в повести «Кража»: «По всей бирже ходит смоляной дух ангарской сосны». Не только по бирже, по всему старому городу…