Полная версия

Любимые актеры без грима и желтизны. Книга-расследование

Чем уж он не угодил властям, до конца непонятно, но в 1938-ом Алтайский-Королев был арестован, под пытками сознался, что был «членом террористической группы» (так называемое дело «Литературной группы»), получил 10 лет лагерей в Красноярском крае, потом срок еще добавили. Константин Николаевич, его жена и приемная дочь умерли в один год – в 1978-ом. Все трое похоронены на Ваганьковском кладбище. Но подтверждения, что после освобождения в 1954-ом он вернулся в семью, найти не удалось.

Но вернемся в 1920-30-е. Мама-пианистка с дворянскими корнями и отчим-писатель сумели создать для девочки идеальную творческую атмосферу, а затем направить ее в правильное русло – ведь актерские задатки Веры были с детства видны невооруженным глазом.

После десятилетки Алтайская успешно сдала экзамены в актерскую школу при киностудии «Мосфильм». Ее педагогом был знаменитый мхатовский актер, народный артист СССР Михаил Тарханов, а однокурсниками – Михаил Глузский, Григорий Шпигель и Валентина Караваева.

Вера начала сниматься в кино еще будучи студенткой. В 1939-ом она сыграла пионервожатую в фильме «Личное дело», затем легкомысленную соседку главной героини (Любови Орловой) в музыкальной комедии Григория Александрова «Светлый путь»…

В этих ранних ролях молодая Алтайская чудо как хороша. Прехорошенькое личико, осиная талия, белокурые локоны, лукавая чертовщинка во взгляде, нежный голосок. На черно-белом экране этого не видно, но в жизни у нее была еще одна «изюминка» – разноцветные глаза. Один – зеленый, другой – карий. Что, как говорили, придавало ее облику колдовского шарма (по выражению актрисы Марины Колумбовой, «ведьминской красоты»). По воспоминаниям коллег, еще Алтайскую отличал бурный темперамент и яркое остроумие. Стать объектом ее язвительных шуток, порой на грани фола желающих не было – ее острого язычка побаивались.

Именно в этот период начинающей актрисой был очарован или околдован 28-летний Алексей Консовский, будущий красавчик-принц из «Золушки». В общем, он влюбился в Веру без памяти.

В 1940-м пара сыграла свадьбу, через год на свет появилась дочка Светлана. Алтайская была принята в штат «Мосфильма» и во время Великой Отечественной много снималась, в том числе со своим мужем. Сыграла принцессу в «Свинопасе» (ее партнером стал будущий создатель театра «На Таганке» Юрий Любимов), графиню Воронцову-Дашкову – в «Лермонтове» (там Лермонтов – Консовский), но чаще всего режиссеры ее видели в образе роковых красавиц, коварных соблазнительниц. Самая известная ее роль тех лет – разлучница Вера в военной мелодраме «Машенька» (1942 год), принесшей Алтайской и ее однокурснице Валентине Караваевой необыкновенную популярность. И Сталинскую премию.

За четыре года Алтайская снялась в 10 картинах. Кроме того, все военные годы в составе актерской фронтовой бригады актриса выступала на передовой – пела, показывала сценки из любимых фильмов, как могла поддерживала боевой дух бойцов, за что была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Несостоявшаяся «сестра Золушки»

Когда именно в жизнь Веры Владимировны прочно пришел алкоголь, и что стало причиной этого, точно неизвестно. Скорее всего, как это зачастую бывает, все началось с традиционных актерских банкетов. Тост – «за успешную смену», за «красоту и гениальность», «за окончание съемок и счастливое будущее картины». А потом – постепенно – пошло-поехало. Ведь, как известно, зеленый змей «товарищ» коварный – жалит незаметно.

Во всяком случае, серьезных поводов глушить горькую у актрисы не было – у нее была семья, росла дочь. В 1940-е семейный дуэт Алтайская-Консовский был довольно востребован. Более того, в 1946 году Вера Алтайская влилась в труппу Театра-студии киноактера, где ее по-настоящему захватила сцена. Только представьте: она играла Тамару в «Старых друзьях», Людмилу в «Детях Ванюшина», Любовь Шевцову в «Молодой гвардии», то есть самые что ни на есть центральные роли. Причем Любку Шевцову она играла в очередь с Инной Макаровой, которую на эту роль благословил автор романа – Александр Фадеев, которую эта роль в одноименном фильме прославила. Значит, и Алтайская в «Молодой гвардии» выглядела достойно.

Правда, ходили слухи, что быстро набиравший популярность Алексей Консовский якобы не был равнодушен к поклонницам, стал похаживать «налево», и якобы это стало трещиной в отношениях супругов. Дескать, темпераментная Алтайская дико ревновала и порой устраивала шумные разборки с мужем прямо на съемочной площадке, а потом расслаблялась за рюмкой-другой.

Так это или нет – риторический вопрос. Но очевидно – между ними пробежала большая черная кошка. Известно, например, что Вера Алтайская должна была играть в легендарном фильме-сказке «Золушка» Надежды Кошеверовой и Михаила Шапиро (1947 год). Ее утвердили на роль Анны – одной из двух противных сводных сестер главной героини. Актриса идеально вписывалась в образ антипода Золушки. Но из-за сложных на тот момент отношений с Консовским, она отказалась от съемок. Анну вместо Алтайской сыграла ведущая актриса ленинградского Театра комедии Елена Юнгер.

Этот фильм стал настоящим «звездным часом» для Алексея Консовского (1912—1991), к нему сразу и навсегда приклеился ярлык «самый главный принц СССР». А в 1949 году супруги развелись, и больше актриса замуж не выходила.

«Почему они расстались, я узнала от общих знакомых: водка превратила взрывной темперамент Веры Алтайской в сварливость и злобу… Алексей терпел сколько мог, жалея дочку. Когда терпение закончилось, ушел в никуда, оставив квартиру бывшей жене», – так объясняла причины развода третья жена Консовского – актриса Марина Колумбова (1921—2019). Кстати, Колумбова, которую при желании можно было заподозрить в пристрастности, очень высоко оценивала актерский дар Алтайской, считала, что в характерных ролях она была бесподобна.

«Нет, ты не прЫнцесса!»

Пережив период малокартинья, в 1950-е актриса возвращается в большое кино. И, надо признать, возвращается триумфально. Да, от той хорошенькой стройной девушки со смеющимися глазами уже следа не осталось, но ее новая внешность и острая характерность оказались необычайно востребованы. Ее новая ниша – жены бюрократов, пьяница-шантажистка Анна Шкапидар («Евдокия»), вредная нянечка в роддоме («Человек родился»), чудаковатая невеста («Жених с того света»), секретарши и всякие асоциальные дамочки. Вера Алтайская могла появиться в кадре всего на несколько секунд, как в «Анне на шее», но неизменно обращала на себя внимание.

Людмила Хитяева, снимавшаяся с ней в «Евдокии», вспоминала: «У неё были потрясающие ямочки, когда она хохотала. Тогда от неё глаз оторвать было нельзя».

И здесь самое время вспомнить о судьбоносной встрече Веры Владимировны с нашим великим кино сказочником Александром Роу.

Впервые Алтайская снялась у него в «Марье-искуснице» (1959 год), где сыграла Тетушку-Непогодушку, и с тех пор прочно вошла в обойму любимых актеров и талисманов Александра Артуровича. Режиссер, открывший миру «всесоюзную Бабу-Ягу» Георгия Милляра, сделавший звездами многих непрофессиональных актеров (Виктора Перевалова, Наталью Седых, сестер Юкиных, Алексея Катышева), использовал талант Алтайской перевоплощаться в сказочную нечисть на полную катушку.

Она снялась у него еще в 6 лентах – «Вечера на хуторе близ Диканьки» (жена Панаса), «Королевство кривых зеркал» (Асырк), «Морозко» (Мачеха), «Огонь, вода и… медные трубы» (дочь Бабы-Яги, невеста Кощея), «Варвара-Краса, длинная коса» (Старушка-веселушка), «Золотые рога» (Кикимора).

Например, в «Морозко» Алтайская играет сварливую старуху, а актрисе всего 45 лет. Но как она органична. Ее фразы запоминались моментально:

«У нашей дуры – ни лица, ни фигуры… вся в папеньку».

Или.

«Прынцесса! Нет, не прынцесса…

– А кто же?

– Королевна!»

Вот уж где они с Роу оторвались на славу! Как и Милляр, Алтайская позволяла Роу уродовать себя без ограничений – насколько это позволяла режиссерская фантазия. Охотно клеила себе «комариные» носы, вставляла «вампирские зубы», красила в зеленый или огненно-рыжий цвет свои некогда белокурые волосы, носила на голове паклю, экспериментировала с мимикой, разными красками своего «скрипучего» пугающего голоса. Готова была часами сидеть в гримерной и сама же кайфовала от своего устрашающего вида.

Алкоголь – друг Кикиморы и Кощея Бессмертного

Известно, что Роу прощал своим любимчикам «нехорошие излишества», сквозь пальцы смотрел на чрезмерное увлечение того же Георгия Милляра тройным одеколоном. А уж следы вчерашнего застолья на лице злобной Асырк или Кикиморы только лишний раз подчеркивали ее злодейский образ… И актеры своего «Артуровича» никогда не подводили, по крайней мере, съемки не срывали.

«С годами у Алтайской стал портиться характер, она стала отчасти действительно превращаться в своих героинь. Только что те были непьющие…», – рассказывал в фильме об актрисе киновед Александр Шпагин.

Говорят, последние годы актриса особо не скрывала своей слабости. Тем более, что работе это по большому счету не мешало. Но… в 1973 году Александра Роу не стало, и все «его» актеры остались не у дел. Осталась у разбитого корыта и Вера Алтайская. Она по инерции снялась еще в нескольких фильмах, сыграв совсем уж крошечные и незапоминающиеся роли. Эти фильмы и эти роли давно уже канули в Лету.

«К сожалению, в последние годы Веру почти не снимали – какому режиссеру захочется иметь дело с пьющей артисткой?», – такой горький вердикт озвучила несколько лет назад вдова Алексея Консовского Марина Колумбова.

Вера Владимировна Алтайская скончалась 28 декабря 1978 года, за три дня до наступления Нового года, всего лишь на несколько месяцев пережив свою маму и отчима. Ей было всего 59 лет.

По свидетельству той же Марины Колумбовой, к сожалению, единственную дочь Алтайской и Консовского Светлану сгубила та же пагубная привычка, что и ее маму – алкоголь.

«Алеша постоянно заботился о дочери, – рассказывала Марина Рафаиловна еженедельнику «7 дней». – Но Света – очень хорошая, добрая – так и не смогла устроиться в жизни. После окончания иняза по ходатайству отца она была принята в индонезийскую редакцию Комитета по зарубежному вещанию, однако, прослужив несколько лет, ушла. Перебивалась случайными заработками и папиными «дотациями». С мужем у Светы тоже не сложилось. Поговаривали, что дочка Алеши «экспериментировала с наркотиками. Так это или нет, утверждать не берусь, но незадолго до смерти у нее обнаружились серьезные проблемы с психикой. Помню, мой сын Володя вернулся из клиники, где навещал сводную сестру, расстроенным и растерянным: «Взгляд бешеный, скандалит со всеми. Жуткое зрелище. Алексей Анатольевич не вынес бы…»

Светлана Консовская умерла в 1994 году в возрасте 52 лет.

А в заключение хочу процитировать несколько читательских откликов, посвященных замечательной русской советской актрисе Вере Алтайской, опубликованных на сайте «кино-театр.ру»:

«Роли актрисы Алтайской, большей частью, это милые злодейки-негодяйки. Смешные, с длинными носами и тонкими косичками. Бегающие вприпрыжку. Очень симпатичные и совсем не противные. В детстве мне их было жалко и хотелось им помочь стать хорошими. Обожаю эту актрису! В ней бушевали огромный талант и фантазия творца. Без таких высоких профессионалов не сделать фильм для детей, при создании которого есть масса подводных камней, обязательных условий, педагогических задач, психологических ограничений. В общем, огромная ответственность за детские души. Вера Алтайская была ответственной, яркой актрисой. Такие, как она, называются „профессионалами“. О них часто забывают чиновники, но благодарный Зритель – помнит».

«Уникальная, гротесковая актриса! Жаль, что мало показывают фильмы, где блещет своим мастерством эта женщина. Очень любим ее и будем помнить пока сами живы и детям и внукам рассказывать. Вечная Память!»

«Незабываемая, острохарактерная, запоминающаяся с первого взгляда актриса. Сколько прекрасных ролей ею сыграно, а могло бы и еще больше, но увы… Остается только память о ней. Очень ее не хватает, сегодня особенно. Такого уровня актрисы рождаются раз в 500 лет… А может и более. Вечная Память и Царствия Небесного!»

«Очень рад, что наши благодарные зрители не забыли прекрасную Актрису Веру Владимировну Алтайскую, вспоминают ее добрым словом. Она превосходна в любой роли, красивая, проникновенная, как она перевоплощалась в недобрых старух, ведьм, злодеек. Наши сказки многого недополучили бы не будь Веры Владимировны Алтайской. Покойся с миром, Вера Владимировна!»

Наверняка под этими строками могли бы подписаться сотни тысяч благодарных зрителей. А может быть, миллионы.

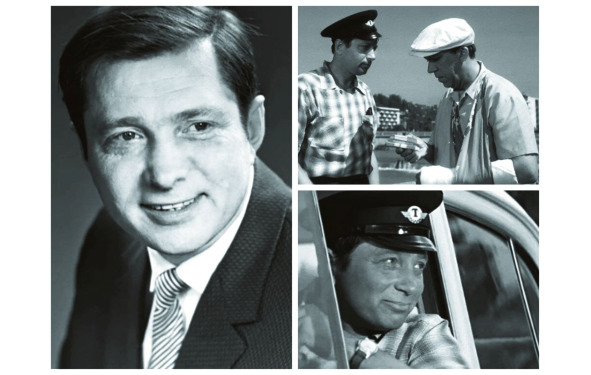

Почему «звезда» «Бриллиантовой руки» Владимир Гуляев скрывал свое прошлое?

У Владимира Гуляева более 70 ролей в кино, и ни одной главной. Но, как минимум, две его роли знают все. Это «приятель Саши Савченко» шофер Юрка из «Весны на Заречной улице» и куратор «Семен Семеныча» лейтенант милиции Володя из комедии «Бриллиантовая рука».

Правда, не все знают, что Владимир Гуляев «переиграл» все свои главные роли раньше. В Великую Отечественную он был летчиком-штурмовиком, воевал так отважно, что стал участником парада Победы.

А в актеры пошел, когда ему запретили летать – комиссовали из-за многочисленных ранений.

Перым делом – самолеты

Владимир Гуляев родился 30 октября 1924 года в Свердловске в семье военного и учительницы. Его отец, Леонид Михайлович, был тесно связан с авиацией, перед войной дослужился до заместителя начальника политотдела Молотовской авиационной школы. Мама, Мария Алексеевна, в этой же авиашколе преподавала немецкий язык. Неудивительно, что Володя с детства грезил о небе и видел себя только за штурвалом самолета.

Годы спустя, уже став известным актером, Владимир Леонидович рассказывал, что воспитывался он в творческой атмосфере – папа прекрасно играл на баяне, мама – на семиструнной гитаре, оба чудесно пели под собственный аккомпанемент и частенько устраивали домашние концерты с песнями. Сам он с детства писал стихи, в школе занимался художественной самодеятельностью, любил играть на сцене.

Но мечта была одна – летать, без вариантов.

«Я буду летчиком, достойнымСтраны Советской дорогой.Я буду соколом свободнымЛетать воздушною тропой.Увижу славные просторыПрекрасной Родины моей.Увижу всё: поля и горы,И ширь степей, и синь морей.Увижу мирный труд народа,Не признающего оков.Моя священная работа —Стеречь Отчизну от врагов»,– написал семиклассник Володя Гуляев.Поэтому с 15 лет парень пропадал в аэроклубе, серьезно изучал самолетостроение, штудировал биографии знаменитых пилотов и даже совершил несколько прыжков с парашютной вышки.

За штурвалом «Летающего танка»

Когда началась война, юноша рвался на фронт – добровольцем. Но в военкомате получил твердый отказ – ему было всего лишь 16. Тогда, чтобы приносить пользу стране, Гуляев пошел работать слесарем в авиационную мастерскую. Через год стал курсантом Молотовской (Пермской) военной школы пилотов. С отличием ее окончив, летчик-штурмовик Владимир Гуляев 6 ноября 1943 года – прямо с Красной площади – был направлен в 3-ю воздушную армию.

И воевал младший лейтенант геройски. В июле 1944-го «за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом доблесть и мужество» он был награжден своим первым орденом Красного знамени (всего – два). О «бесстрашном сталинском соколе» Владимире Гуляеве опубликовали статью, в которой сослуживцы-летчики 335-й штурмовой авиадивизии благодарили его отца – полковника Леонида Михайловича Гуляева «за правильное воспитание сына». Там же была опубликована цитата из письма младшего лейтенанта Гуляева от 14 сентября 1944 года, адресованного ученикам и учителям школы №22, в которой он когда-то учился.

«Помню, еще в 7 классе я мечтал стать летчиком и даже сочинил по этому поводу стихотворение, – писал Гуляев. – Моя мечта сбылась. Я стал летчиком и вот уже скоро год, как нахожусь на 1-м Прибалтийском фронте. Летаю на замечательном советском штурмовике „Ильюшин-2“. Немцы называют его „черной смертью“… Желаю вам, друзья, успехов в новом учебном году».

Это письмо с фронта передавалось из рук в руки, его читали во всех классах и сегодня оно хранится в школьном музее.

Всего на самолетах «Ил-2», которые еще называли «летающей крепостью», Гуляев (с позывным «Уралец») совершил 60 боевых вылетов. Громил врага под Витебском, Полоцком, Бешенковичами, Лепелем, Даугавпилсом, Шяуляем, Кенигсбергом и Пиллау, освобождал Белоруссию и Прибалтику. Подрывал железнодорожные составы фашистов с танками и боеприпасами, уничтожал автомобили, склады и живую силу. При этом Гуляев был самым молодым летчиком-штурмовиком не только в своей 3-й воздушной армии, но и во всей советской штурмовой авиации в годы войны.

Между прочим, он мог бы стать Героем Советского Союза, ведь в 1942 году Звезду Героя давали штурмовикам за 30 успешных боевых вылетов (в 1941-ом – за 10). Но в 1943-ем планку подняли до 80 вылетов… Получить эту награду Владимиру Леонидовичу помешали раны, контузии, малярия, которой он переболел, освобождая белорусскую землю.

«А было ли мне страшно?» – подумал я. И не мог себе ответить на этот вопрос. Наверное, нет, – позже писал Владимир Гуляев в своей книге «В воздухе „Илы“. – Некогда было страшиться, надо было все время действовать, маневрировать, управлять самолетом, стрелять, бомбить и опять стрелять, маневрировать, управлять…»

Летчик был не раз на волосок от гибели. Несколько раз был сбит, горел… В июле 1944 в районе Резекне (Латвия) в «летающую крепость» младшего лейтенанта Гуляева попал зенитный снаряд. Падал горящий самолет над лесом – прямо на кроны деревьев, что, как вспоминал актер, смягчило удар. Экипаж избежал верной смерти, однако сам Гуляев был тяжело ранен.

Из книги В. Гуляева «В воздухе «Илы»:

«Провожу рукой по лицу – вся в крови. Во рту сладковато-соленый вкус как будто там леденцы. Выплевываю их на ладонь и с удивлением вижу обломки своих зубов. Шевелю руками и ногами… Целы!»

Владимира Гуляева в бессознательном состоянии доставили в Москву и потом более трёх месяцев выхаживали в Центральном авиационном госпитале.

При выписке врачи вынесли «приговор»: о штурмовой авиации придется забыть. «Летать может, но только на легкомоторных самолётах ПО-2». То есть на «кукурузниках», которые штурмовики назвали «швейными машинками». Такие были в 335-й дивизии лишь при штабе. Но Гуляев добился повторной медкомиссии, и в марте 1945-го вернулся в свою дивизию и вновь сел за штурвал «летающего танка».

Но в одном из первых же вылетов его самолет вновь был сбит, и снова летчика спасло чудо. В рапорте командира об этом написано так: «От прямого попадания зенитного снаряда самолет В. Гуляева был поврежден, но благодаря отличной технике пилотирования он привел самолет на свой аэродром и благополучно произвел посадку».

Свой последний боевой вылет 20-летний лейтенант совершил в апреле 1945-го во время осады Кенигсберга. Именно ему было поручено сбросить с самолета ультиматум коменданту города-крепости генералу Отто Ляшу… Приказом командования от 9 апреля «за мужество, отвагу и совершенные 20 успешных боевых вылетов в небе Восточной Пруссии» Владимир Гуляев был награжден орденом Отечественной войны I степени.

Своими самыми счастливыми днями в жизни Владимир Леонидович называл День Победы и 24 июня 1945 года, когда в составе сводной роты лётчиков 3-й воздушной армии, в которую отобрали самых лучших – асов из асов, он маршировал на Параде Победы.

Вот так его военная история закольцевалась: ушел воевать с Красной площади и на ней поставил победную точку.

«Володя был влюблен в свою роль»

Гуляев и дальше хотел летать, но в ноябре 1945 года не прошел медкомиссию. «Какое небо, лейтенант?! – сказали ему врачи в погонах. – Контужен, все тело в шрамах после ранений… Радуйся, что жив!»

Уволившись в запас, воин-победитель горевал недолго – ему всего 20 лет, вся жизнь впереди. Вспомнил свои успехи в полковой самодеятельности, как однополчане любили его задушевные песни под гитару. И рискнул – отнес свои документы во ВГИК.

Громадного роста, обаятельный, балагур, шебутной, поющий, неутомимо сыплющий анекдотами и историями из своей жизни абитуриент очаровал приемную комиссию.

Легендарные режиссеры и педагоги Михаил Ромм и Сергей Юткевич взяли Гуляева на свой первый послевоенный курс, не раздумывая. Однокурсники и вгиковцы тех лет вспоминали, что Гуляев и другие пришедшие учиться актерскому мастерству фронтовики смотрели на них как на детей. Хотя разница в возрасте была мизерная. А уж когда на праздники те надевали свои «иконостасы», у всех «просто челюсти отвисали».

«Как-то встретились мы в коридоре с Володей Гуляевым, – рассказывал учившийся параллельно в мастерской С. Герасимова и Т. Макаровой актер Николай Сморчков. – Стоит такая громадина – выше нас гораздо и смотрит так на нас сверху вниз: а это, мол, что за дети здесь толпятся? А вскоре Герасимов собрал нас, сказал, что сейчас пришли с войны молодые парни. И это совсем другие люди!»

После ВГИКа Владимир Гуляев был принят в труппу Театра-студии киноактера при киностудии «Мосфильм». И сниматься начал сразу же: его дебютная роль – завхоз в киноповести «Сельский врач» (1951 год). Затем были «Случай в тайге» (1953), «Испытание верности» (1954), «Чемпион мира» (1954), «В квадрате 45» (1955), «Чужая родня» (1955).

Недавно я специально пересмотрел нарезку из этих фильмов с участием Гуляева. До чего же он хорош там, даже в эпизодах. Вроде герои второстепенные, но он так убедителен, органичен (особенно в «Чемпионе мира» и «Чужой родне»), чем-то неуловимым цепляет и запоминается моментально.

Так что в «Весне на Заречной улице» (1956) актер оказался неслучайно. Предположу, что режиссеры Феликс Миронер и Марлен Хуциев «положили глаз» на Гуляева в «Чужой родне», где он тоже играет в паре с Николаем Рыбниковым и тоже, скажем так, изображает «крайне неприятного типа».

Марлен Хуциев вспоминал, что на съемках «Весны…» Владимир Гуляев был в ударе – каламбурил, веселил всю съемочную группу всякими байками. Так классно пел под гитару дворовые частушки, что они потом вошли в фильм, хотя их не было в сценарии.

Марлен Хуциев: «Сразу было понятно, что шофера Юру Журченко будет он играть и никто другой. А Володя был просто влюблен в эту роль. И он очень полюбился зрителям. Не только Рыбников, но и он».

Гуляев так ярко сыграл своего героя – циника, пошляка и неуча, что его… «возненавидела» вся страна. Или, по крайней мере, те 30 миллионов зрителей, которые посмотрели «Весну на Заречной улице» в 1956 году. Но эта роль принесла Гуляеву всесоюзную славу. В народ пошли его реплики из фильма.

«Ты знаешь, кто такой Васнецов?» – «Чё, это с автобазы что ли?». Или «Учение, конечно, свет, только на нашей улице фонари и так хорошо горят».

За кадром осталась только семейная драма: со своей первой женой, однокурсницей Риммой Шороховой, с которой они вместе снимались в «Весне на Заречной улице», вскоре после премьеры Гуляев расстался.

«Наши люди в булочную на такси не ездят!»

В 1950—1960 годы Владимир Леонидович создал целую галерею образов современников – военных, милиционеров, чекистов, простых работяг, шоферов, работников райкомов и даже летчика (в картине «Цель его жизни»). «Солдатское сердце» (1958), «Алешкина любовь» (1960), «Непридуманная история» (1964), «Председатель» (1964), «Ко мне, Мухтар!» (1965) … Да, роли у него были небольшие, но мастерство актера в том и заключается, чтобы появиться в кадре на несколько минут или даже секунд, а остаться в памяти на всю жизнь.

Именно это качество больше всего в Гуляеве ценили режиссеры.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.