Полная версия

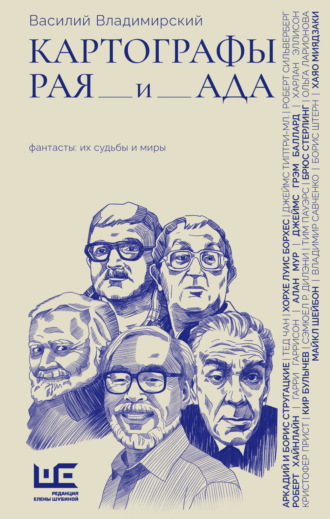

Картографы рая и ада

Близкая дружба Хайнлайна с Хаббардом в 1930–1940-х ни для кого не составляла секрета. В фэндоме широко ходила байка, будто знаменитая «Дианетика» была написана на спор: Рон уверял Боба, что сможет заработать больше денег, основав новую религию, чем литературными трудами. Если такой спор действительно имел место, то Хаббард, безусловно, победил – причем с разгромным счетом. Но вряд ли это сильно расстроило Хайнлайна. РЭХ искренне восхищался своим другом и восторгался его подвигами на фронте – неизвестно, подлинными или мнимыми. В письмах Хайнлайн упоминает, что у его второй жены Леслин был роман с Роном – и Боб абсолютно не возражал против такого адюльтера. С другой стороны, сама Леслин писала о романтических отношениях между двумя мужчинами – Уильям Паттерсон, самый авторитетный биограф Хайнлайна, не исключает такую возможность, но считает крайне маловероятной: по его мнению, для этого оба писателя слишком любили женщин.

Зато совершенно точно известно, что РЭХ стал одним из немногих доверенных друзей, читавших «Дианетику» в рукописи, еще до публикации в журнале «Astounding Science Fiction». Хайнлайн счел теорию Хаббарда «интригующей», но от публичных комментариев дальновидно воздержался.

Иными словами, у марсианского чудотворца Майка Валлентайна Смита из романа «Чужак в чужом краю», не то мессии, не то мошенника, хватало реальных прототипов – причем в самом ближайшем окружении РЭХ.

Замысел «Чужака» родился в 1948 году, во время мозгового штурма, в результате которого появились роман для подростков «Красная планета» («Red Planet: A Colonial Boy On Mars») и повесть о лунной колонии сверхлюдей «Бездна» («Gulf»). Еще тогда Хайнлайн решил объединить образы космического Маугли и Супермена-интеллектуала – однако долгое время история не клеилась, и писателю понадобилось почти полтора десятилетия, чтобы довести ее до ума. «Чужак в чужой стране» (он же «Человек с Марса по имени Смит», он же «Еретик» в черновых версиях) был закончен 21 марта 1960-го, но опубликован только год спустя – а в 1962-м принес автору премию «Хьюго», третью в карьере Роберта Хайнлайна.

«Чужак» стал еще одним романом, проломившим стену «фантастического гетто». Во второй половине шестидесятых книга приобрела культовый статус среди хиппи – именно об этом говорит автор статьи о секте Мэнсона в журнале «Time». Не то чтобы Хайнлайн возражал против статуса гуру и учителя жизни, ему это скорее льстило, но успех романа именно у «детей цветов» стал для писателя сюрпризом. По его словам, он писал «сатиру на секс и религию» – жанр, предельно далекий от проповеди. Правда, к концу шестидесятых Хайнлайн подпустил пафоса и добавил, что книга входит в условную трилогию «о свободе и самопожертвовании», о готовности отдать жизнь ради ближних своих – вместе с романами «Звездный десант» и «Луна жестко стелет».

И, резюмировал классик, тот, кто полюбил только одну из трех этих вещей, демонстративно игнорируя остальные, на самом деле ни в одной из них ни черта не понял.

Хайнлайн – человек не на своем месте

Политические увлечения РЭХ и его интерес к сверхчувственному вполне органично сосуществуют в его биографии рядом с выдающимися достижениями на поле научной фантастики. Однако самого писателя мало утешали жанровые премии и восторги экзальтированных поклонников. Много лет Роберта Хайнлайна не оставляло ощущение, что он делает что-то не то, недостаточно важное и ценное для общества, занимает не свое место. Литература всегда казалась ему вынужденной заменой настоящему делу. «Я не могу интересоваться писательской деятельностью, которая, на мой взгляд, не является общественно полезной, – цитирует письмо классика Уильям Паттерсон-мл. – Продолжая заниматься спекулятивной[5] (или “научной”) фантастикой, которую я писал раньше, но предприняв хитрость, я могу удовлетворить свой зуд проповедовать и пропагандировать, охватить большую аудиторию и немного заработать»[6].

На протяжении всей жизни для РЭХ очень важным было ощущение высшего знания, дающее высшую правоту: «О, я все понял, во всем разобрался, пускай же свет истины прольется и на моих читателей!» При этом он нередко вдохновенно городил откровенную чушь. Например, азартно доказывал в статьях 1960-х, что население хрущевской Москвы гораздо меньше, чем заявлял Госкомстат СССР, – ведь не могут же люди жить настолько скученно и бедно!

Убежденность и талант помогли ему завоевать репутацию выдающегося писателя – но не реализовать мечты. Хайнлайн отчаянно хотел служить во флоте, а не доживать свои годы на пенсию по инвалидности. Лично определять политику США, а не оставаться на подхвате у сенатора-социалиста. Сражаться на фронте Второй мировой, а не просиживать штаны в глубоком тылу. Развивать ракетную индустрию, а не писать романы для мальчиков.

Однако жизнь не оставила ему иных вариантов – в итоге вся его нерастраченная энергия, все нереализованные амбиции нашли выход на страницах книг: «Я должен был стать проповедником. Если бы мне удалось сохранить пуританскую веру Библейского пояса, в которой я был воспитан, я бы так и поступил. Как бы то ни было, я неловкое и плохо приспособленное животное, проповедник без церкви, ветряная мельница – личность, которую вы знаете!»[7]

Большая трагедия для Роберта Хайнлайна – но огромная удача для литературы XX века.

27.06.2022

Гарри Гаррисон: Человек, который писал Pulp и издавал Бёрджеса

12 марта 2020 года исполнилось 95 лет со дня рождения американского писателя и художника Гарри Гаррисона, автора циклов «Стальная Крыса», «Мир Смерти», «Билл – герой галактики», «Эдем», «Молот и крест» (в соавторстве с Томом Шиппи) и многих других книг. С момента выхода романа «Неукротимая планета» в журнале «Вокруг света» в 1972 году Гаррисон стал для советских читателей одним из главных символов американской фантастики. На излете перестройки его романы заполнили все кооперативные лотки – читатели постарше могут вспомнить эти бесконечные томики в чудовищных китчевых обложках. Однако биография писателя не исчерпывается сочинением «крутых приключений» – стоит вспомнить и о некоторых не самых известных ее эпизодах.

«Не служил – не мужик»

Парадоксально, но автор брутальных фантастических боевиков Гарри Гаррисон терпеть не мог военную службу и все, что с ней связано. Отнюдь не пацифист, к армии он относился как к громоздкому, тупому, бездушному и по большей части бессмысленному бюрократическому механизму. Самое наглядное выражение эти чувства нашли в его романе «Билл – герой галактики» («Bill, the Galactic Hero», 1965), созданном, как вспоминал писатель, отчасти под влиянием «Бравого солдата Швейка» Ярослава Гашека. Сам автор избегал обсуждения этой темы, но многие восприняли абсурдистскую черную комедию Гаррисона как пародию на «Звездный десант» («Starship Troopers», 1959) Роберта Хайнлайна. По крайней мере, в журнале «Galaxy» фрагмент романа публиковался под красноречивым названием «The Starsloggers» (в русском переводе «Звездорубы») – и Хайнлайн уловил очевидное созвучие заголовков.

Антипатия возникла не на пустом месте: в этой книге автор не столько безосновательно клевещет на доблестную американскую армию, сколько переосмысливает свой собственный жизненный опыт. С 1943 по 1946 год Гарри Гаррисон проходил службу в ВВС США – сначала в должности техника, потом в военной полиции, где конвоировал чернокожих арестантов (и, по воспоминаниям, неплохо проводил в их компании время). Причем служил, видимо, вполне браво: в отставку он отправился в звании старшего сержанта. Его взгляд на армию – это взгляд изнутри, причем не с точки зрения офицера (как у того же Хайнлайна) или привилегированного гражданского специалиста (как у Айзека Азимова), а обычного, ничем не примечательного солдата, потенциального «пушечного мяса». И то, что увидел Гаррисон, ему совсем не понравилось – начиная с учебки, где будущему писателю пришлось трижды пройти курс молодого бойца просто потому, что приказ о зачислении в действующие части запаздывал, и заканчивая беспросветной скукой в рядах военной полиции.

Бесценный опыт, приобретенный за три года, он исчерпывающе суммировал на страницах автобиографии «Гаррисон! Гаррисон!»: «Да, мы, призванные в юные годы, повзрослели и возмужали, но этот процесс проходил в суровых армейских условиях. Чему мы там научились? Косить от службы, сквернословить, пьянствовать и вожделеть близости с противоположным полом»[8].

Истории в картинках

Тот, кто интересовался биографией Гаррисона, наверняка в курсе, что его творческая карьера началась с комиксов. После демобилизации будущий писатель прошел обучение на курсах художников-иллюстраторов, а потом несколько лет зарабатывал на жизнь, рисуя обложки и стрипы[9] – в основном для малооплачиваемого хоррора, вестернов и клишированных любовно-романтических историй. В середине 1950-х, когда рынок рухнул после принятия Кодекса комиксов[10], Гаррисон без сожаления переключился на исповедальные статьи[11] для палп-журналов, «крутые приключения» и научную фантастику.

Однако распрощаться с индустрией раз и навсегда не получилось: безденежье и возросшие траты после рождения первого, а затем и второго ребенка заставили его вернуться к комиксам уже в роли сценариста. С 1958 по 1964 год обремененный семьей автор «Стальной Крысы» продолжал сочинять сюжеты и диалоги для ежедневных выпусков одного из самых популярных американских НФ-комиксов той эпохи – «Флеш Гордон».

С куда большим энтузиазмом Гаррисон писал тексты для иллюстрированных изданий и выступал в роли составителя альбомов. При его активном участии вышли «Обычная история» («Planet Story», 1979), созданная в соавторстве с художником Джимом Бёрнсом, «Великие огненные шары» («Great Balls of Fire: An Illustrated History of Sex in Science Fiction», 1977), «Механизмо» («Mechanismo: An Illustrated Manual of Science Fiction Hardware», 1978) и несколько других книг, преимущественно для европейского рынка. Что же до комиксов, то, по его собственным словам, Гаррисон никогда не был поклонником этой формы искусства и относился к такой работе как к не слишком обременительной халтуре – однако фрилансеру грех отказываться от подработки, которая приносит пусть не слишком большой, но стабильный доход. То есть поглядывал свысока, со снисходительной брезгливостью интеллектуала – ровно так же, как представители литературного истеблишмента смотрели в те годы на милую его сердцу научную фантастику.

Инфокочевник

Об инфокочевниках впервые заговорили в начале нулевых, когда у представителей творческих профессий появилась техническая возможность работать удаленно, путешествуя по всему миру, от Тайваня до Парижа и от Новосибирска до Кипра. Однако Гарри Гаррисон выбрал этот образ жизни за много десятилетий до появления персональных компьютеров и широкополосного интернета.

Еще в 1956 году его измученная хроническим безденежьем семья перебралась в Мексику (именно там был начат дебютный роман писателя, «Неукротимая планета», и написаны первые рассказы о Джиме ди Гризе, «крысе из нержавеющей стали»). Зиму 1957–1958 годов семейство провело в Лондоне, где застряло без денег и жестоко страдало от холода: в то время в Англии централизованное паровое отопление оставалось скорее экзотикой, чем рутиной, а средств на оплату газового камина хватало в обрез. Летом 1958 года Гарри с семейством перебрались в Италию, на остров Капри, прошлись «по ленинским местам». Начиная с 1959-го Гаррисоны жили в Дании, потом, после небольшого перерыва, обосновались в Ирландии, изъездили весь остров, пока не остановились в Дублине. Время от времени они возвращались в США, но бо`льшую часть своей жизни автор «Стальной Крысы» провел в поездках по Европе: его привлекала местная дешевизна, мягкая система налогообложения, а в Скандинавии, помимо прочего, – еще и социальная медицина.

И все это время он продолжал писать, рисовать, редактировать многочисленные журналы, составлять антологии для европейских, британских, но прежде всего американских издателей: его пишущая машинка и рисовальные принадлежности обычно отправлялись вслед за писателем морем или грузовой авиапочтой. Правда, нередко гонорары задерживались – а однажды, по воспоминаниям Гаррисона, издатель, знающий о нестабильности банковской системы за пределами США и Соединенного Королевства, просто выслал деньги письмом, завернув в копировальную бумагу, чтобы таможня не обнаружила купюры на просвет (самое время взять этот лайфхак на вооружение).

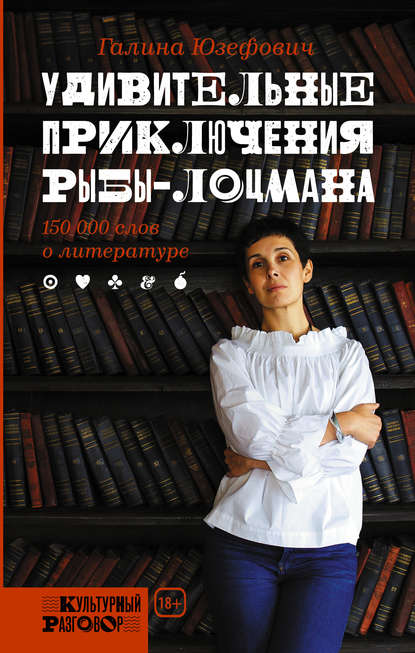

Удивительные приключения иностранца в России

Как и многие другие американские фантасты, от Айзека Азимова и Роберта Сильверберга до Кори Доктороу, Гарри Гаррисон имеет русско-еврейские корни: его мать родилась в 1882 году в Риге, оттуда ее семья перебралась в Санкт-Петербург и только затем эмигрировала в США.

Человек широких взглядов, он старался по мере сил следить и за фантастикой социалистического лагеря: в ежегодники, которые Гаррисон составлял совместно с Брайаном Олдиссом, входили рассказы Онджея Неффа, Ильи Варшавского и других восточноевропейских писателей. В 1970-х, став организатором большого международного фестиваля в Дублине, Гаррисон не забыл о своих советских коллегах. Правда, на первом конвенте свести знакомство с «комми» не получилось: «Не было русских. Я пригласил только одного человека из СССР – Евгения Брандиса. Это был критик мирового уровня, специалист по английской литературе, с некоторых пор обратившийся к фантастике. Он сравнивал мое творчество с творчеством Джонатана Свифта: как не желать знакомства с таким человеком!» Зато на второй ирландский конвент удалось заманить председателя Совета по научной фантастике при Союзе писателей СССР Еремея Парнова и его непосредственного начальника. Ответную любезность Парнов смог оказать в годы перестройки: в 1987-м Гаррисон стал гостем московской международной конференции «Научная фантастика и будущее человечества» – вместе с Фредериком Полом, Джоном Браннером, немецким писателем Гербертом Франке и другими фантастами из разных лагерей как «равный среди равных».

Но подлинное чудо случилось уже после распада СССР: буквально за несколько месяцев Гаррисон превратился в одного из самых востребованных в нашей стране англо-американских фантастов, стремительно обогнав куда более именитых коллег и современников. Таких тиражей, как в России, у автора «Стальной крысы» и «Мира Смерти» не было ни в одном другом уголке мира, не исключая США. Впервые Гаррисон побывал в постсоветской России в 1998-м по приглашению московских издателей и был буквально ошеломлен уровнем своей популярности. Много лет он оставался завсегдатаем конвентов СНГ – как и Роберт Шекли, другой фантаст, известный русскоязычным читателям неизмеримо лучше, чем англоязычным. Гаррисон побывал на московском «Росконе», петербургском «Интерпрессконе», киевском «Евроконе», участвовал в авторских турах, дал сотни интервью. И все же причина такого ураганного спроса продолжала оставаться для писателя загадкой. «Меня удивляет мой успех за пределами США. Я не понимаю, почему меня читают в России и других странах, – признался Гаррисон на встрече с читателями в московском магазине «Стожары» в 1998-м. – Мне казалось, что мои намеки на историю и современность США понятны только американцам».

Любой гасконец с детства академик

Петербургский писатель Андрей Балабуха любил рассказывать байку: на «Интерпрессконе-1998», конвенте любителей фантастики в Ленинградской области, они с Гаррисоном оказались в одном лифте. Переводчик представил Балабуху автору «Стальной крысы», и тот внезапно заключил русского коллегу в объятия – и не расставался с ним до конца фестиваля. Выяснилось, что в одной из статей о Гаррисоне, переведенных на английский, Балабуха сравнил фантаста с Лукианом Самосатским, чем невероятно польстил не избалованному такими комплиментами американцу.

Гаррисон любил бравировать своим статусом «крепкого ремесленника», озабоченного только прибылью: «Такова суть литературной поденщины: необходимо знать рынок и давать ему то, что он хочет. Это дело взаимовыгодное: ты выясняешь, что нужно знакомым издателям, тем или иным читателям, и в процессе удовлетворения их потребностей наполняешь собственный карман. Что тут стыдного?» Но на самом деле репутация научной фантастики беспокоила его всерьез. Гаррисона всегда тянуло к нонконформистам и новаторам: роман «Билли – герой галактики», который писатель не без гордости именовал «авангардистской прозой, смесью черного юмора и сюрреализма», впервые был напечатан на страницах журнала «New Worlds», ставшего рупором британской Новой волны. Он много лет дружил с автором «Заводного апельсина» Энтони Бёрджессом и неоднократно включал его рассказы в свои антологии. Гаррисон стал и одним из первых американских издателей Хорхе Луиса Борхеса[12] – правда, агенты аргентинского классика вскоре смекнули, что к чему, задрали расценки с пятидесяти долларов за рассказ до тысячи, и эти произведения стали не по карману представителям научно-фантастического цеха. Более того, в 1964–1965 годах Гаррисон предпринял первую в истории попытку запустить серьезный академический журнал, посвященный НФ, – «SF Horizons». Опубликовать удалось всего два номера, зато на их страницах появилось несколько развернутых аналитических статей, а также интервью, взятые известным писателем. будущим букеровским лауреатом Кингсли Эмисом у Клайва Стейплза Льюиса и Уильяма Берроуза.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Новая волна (англ. New Wave) – нонконформистское движение 1960–1970-х гг. в англо-американской фантастике. Зародилось в Великобритании, получило поддержку в США. Подробнее см. в статье «Здесь был Баллард». (Здесь и далее примечания автора)

2

Прежде чем претендовать на пост губернатора Калифорнии, Синклер дважды безуспешно баллотировался в Палату представителей от социалистической партии, а в 1915-м получил от Владимира Ленина презрительное прозвище «социалист чувства». Тем не менее вождь мирового пролетариата потратил несколько абзацев, чтобы от души пропесочить этого несносного Синклера: «Вы самый жалкий из всех пиратов, про которых я слышал!» – «Да, но вы про меня слышали!»

3

Джон Вуд Кэмпбелл-мл. – писатель, издатель, признанный отец Золотого века американской фантастики. С 1938 года возглавлял журнал «Astounding Science Fiction», позднее переименованный в «Analog Science Fiction». Произвел революцию в жанре: Кэмпбелл настаивал, что научно-фантастический рассказ должен читаться как реалистическая проза, написанная в мире будущего, выступал за правдоподобие, жесткую внутреннюю логику, психологическую достоверность НФ. В число писателей, которых он открыл или привлек к постоянному сотрудничеству как редактор, входили Айзек Азимов, Клиффорд Саймак, Теодор Старджон, Генри Каттнер, Уильям Тенн, Лайон Спрэг де Камп, Пол Андерсон и многие другие. Роберт Хайнлайн стал одним из главных открытий Кэмпбелла, их связывала многолетняя тесная дружба, а большинство произведений РЭХ в 1930–1940-х публиковались именно на страницах журнала «Astounding»/«Analog».

4

Из письма Роберта Хайнлайна литагенту Лёртону Блассингэйму от 16 марта 1946 г. Пер. С.В. Голда. (Цит. по: https://swgold.livejournal.com/149091.html.)

5

Термин speculative fiction придуман Робертом Хайнлайном, впервые использовался в 1947 году в эссе писателя «On the Writing of Speculative Fiction» как альтернатива термину science fiction, «научная фантастика». На протяжении XX века неоднократно менял свое значение. В современном литературоведении термин speculative fiction чаще всего используется как своеобразный «зонтичный бренд», включающий все типы и направления фантастики, от героического фэнтези и твердой НФ до хоррора и магического реализма.

6

У. Патерсон-мл. Хайнлайн: в диалоге с его веком (W. H. Patterson Jr. Robert A. Heinlein: In Dialogue with His Century: Volume 1: 1907–1948: Learning Curve). Перевод А. Речкина. (Здесь и далее переводы, для которых не указаны источники, цитируются по рукописям.)

7

У. Патерсон-мл. Хайнлайн: в диалоге с его веком. Перевод В. Владимирского.

8

В статье цитаты из автобиографии Г. Гаррисона. Гаррисон! Гаррисон! (H. Harrison. Harry Harrison! Harry Harrison!: A Memoir) даны в переводе Г. Корчагина.

9

Стрип (англ. Strip, или Comic strip, – полоска, лента) – последовательность рисунков в комиксе, расположенных на перекрывающихся панелях, с текстом в баллонах или подписями.

10

Кодекс комиксов (Comics Code) – документ, подписанный под давлением правительства большинством американских издателей комиксов в 1950-е гг. Содержит перечень того, что и как можно и нельзя показывать в комиксах. Использовался как инструмент цензуры, следующие тридцать лет заметно тормозил развитие комикс-индустрии в США.

11

Исповедальные статьи – статьи, которые пишут штатные сотрудники от имени читателей или читательниц.

12

Например, рассказ Борхеса «Круги руин» («Las ruinas circulares», 1940) публиковался в составленной Г. Гаррисоном антологии «The Light Fantastic: Science Fiction Classics from the Mainstream» (1971).