Полная версия

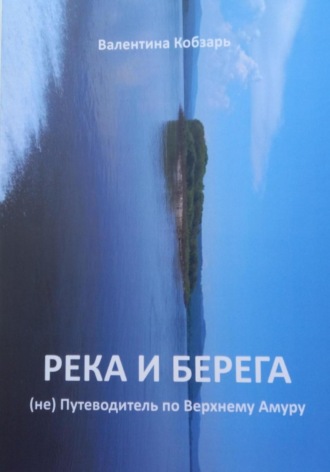

Река и берега (не) Путеводитель по Верхнему Амуру

Валентина Кобзарь

Река и берега (не) Путеводитель по Верхнему Амуру

Вместо предисловия. От автора

Впервые сочиняю (не) путеводитель. Получилась мозаика из личных впечатлений, сведений из истории, географии, геологии, фольклора. В основе рассказа – лоция. Если кто не в курсе, лоция – это «чертёж» реки, на котором обозначены «судоходная обстановка фарватера, сведения о естественных и искусственных ориентирах, навигационных опасностях, наилучших путях следования и расстояниях». Судя по лоции Верхнего Амура, от Усть-Стрелки до Благовещенска на реке и её берегах 57 перекатов, семь выдающихся утёсов и Горящие горы, больше сотни островов, два уникальных кривуна и Собачья Ноздря (падь так называется). Захватывающе. Лучше всё увидеть лично, а пока можно полистать, почитать, посмотреть, помечтать и запланировать уникальное путешествие.

P.S. По тексту в скобках – мои комментарии.

Вместо предисловия от Игоря Горевого

В десять лет Жюль Верн (12 томов) на всю жизнь заразил меня географией и путешествиями. Спустя 44 года собрались мы как-то с Геннадием Илларионовым в очередной раз приятно побеседовать (мы беседуем время от времени на почве общей любви к планете).

За окном стоял март 2022-го. По комнате лился аромат чая. Как всегда насмешливо шевелилась из-под усов улыбка командора.

– А не замутить ли этим летом нечто необычное? Эдакое. Чтобы потомкам было что оставить, – делаю я выпад прямо в эту улыбку.

– Это для вас – «замутить», а мы, в РГО, называем это летней полевой работой, – парирует Геннадий.

– Да нет! – отвечаю. – Именно «замутить». То есть сделать нечто такое, чего никто ещё не делал. Для географических открытий мы опоздали лет на 200-300, а вот для нового взгляда на давно открытое – можно подумать.

– А чего тут думать! Шестой год РГО проводит комплексную экспедицию в бассейне Амура. Вот и надо по главной реке бассейна пойти.

– Нет, – говорю я, – не пойти. Полетать!

– Точно! И с лучшими пилотами.

– Да. Нам вообще нужна команда из первых профессионалов в своем деле. Пилот дрона №1, капитан-спасатель №1, даже писатель №1 – все должны быть на нашем катере! – горячусь я. – Сколько там мест?

– Вообще-то пять. Если потесниться, – шесть.

После этого разговора всё и закрутилось.

Вверх!

В состав команды вошли председатель Амурского отделения РГО Геннадий Илларионов, генеральный директор информационного агентства Amur.Life Игорь Горевой, начальник региональной поисково-спасательной базы «Авиационно-космический поиск и спасение» Алексей Севастьянов (капитан катера), видеограф, оператор дрона Алексей Бондарь, фотограф Сергей Бредихин, опытный турист Зифа Щербакова, студентка второго курса естественно-географического факультета БГПУ Аня Ефремова, автор этих строк.

У экспедиции РГО 2022 года по Верхнему Амуру есть предыстория. В 2017 году группа из пяти человек сплавилась на катамаране по Шилке от Куэнги до Часовинки, не дойдя до слияния Шилки и Аргуни километров 70. Попытка пройти Верхний Амур в 2021 году была неудачной (смогли сплавиться только от устья Урки до Игнашино), но не бесполезной. Сделав выводы, подготовку к экспедиции 2022 года начали со сбора документов: на границе без них шагу не сделаешь.

Лихорадка последних перед отправлением дней и часов сохранилась в переписке группы.

– В правилах от пограничников много букв!

– Нужны три пустые канистры под бензин.

– Есть надёжный человек в Чите? Нужно забрать наши разрешения на Забайкалье.

– Есть такой!

– С Шилки идёт небольшой подъём воды, зато температура воздуха 38.

– Кому коврик?

– Мне помягче.

– Стол берём?

– Да.

– Фальшфейер взять?

– Да.

– В Джалинде 3-5 июля 41 градус!

– То есть куртку не брать?

– Но утром только 12.

– Завтра, в воскресенье, сбор в 8 утра.

– Задержка с отправлением до 13-00.

– Всем – готовность в течение часа. Аня, флаг не забудь!

Флагов было три: России, РГО и Amur.Life.

Дальше – переписка тех, кто шел вверх на катере (нас было пятеро), и тех, кто следовал поездом до Ерофей Павловича, а потом на машине – до Игнашино (их было трое).

– Ну, что, вышли?

– Только в 15. Расход топлива существенно выше ожидаемого: по прибору больше литра на километр.

– До Игнашино дотянете ко вторнику? Если что забыли, пишите, захватим.

– Ну что, дотянули до Ушаково?

– Похоже, они уже без связи. «Чайка, Чайка, я Земля! Как слышно, приём».

В среду мы (пятеро) были в Игнашино. Там распрощались с Геннадием Илларионовым (он поехал в Ерофей Павлович, оттуда – в Благовещенск), встретили пополнение и нас стало семеро. Арифметика, однако.

Амур как дракон

Площадь бассейна Амура составляет 1,8 млн км2. По этому показателю Амур занимает четвёртое место в России (после Енисея, Оби и Лены) и десятое место в мире. При слиянии Шилки и Аргуни глубина Амура всего один метр, ширина – 300, в низовьях глубина доходит до пятидесяти метров, а разливается река до двадцати километров.

В Амур впадает более 20 крупных рек – Амазар, Амгунь, Анюй, Аргунь, Биджан, Бира, Бурея, Горин, Гур, Завитая, Зея, Ольдой, Райчиха, Сита, Сунгари, Тунгуска, Уруша, Уссури, Хинган, Хумахэ. Ледоход на Амуре начинается в конце апреля. Полностью он освобождается ото льда к середине мая.

Название реки на монгольском, маньчжурском, китайском звучит по-разному, а означает одно и то же: река большая, чёрная, с драконом.

Легенда о двух драконах (№1)

В большой реке обитали два дракона. Чёрный – добрый, поил людей и животных, давал им рыбу, позволял плавать по реке. Белый дракон был злым – топил лодки и людей, рвал сети, устраивал наводнения. Драконы постоянно сражались друг с другом. Однажды произошла решающая битва. Белый дракон её проиграл и улетел в неведомые края. Чёрный дракон остался жить на Амуре. Говорят, он обитает там, где река пересекает хребты Малого Хингана.

Амур на карте действительно больше, чем другие реки России, похож на дракона. Его «хвост» находится в Монголии и Даурии, «туловище» – в четырёх российских регионах и в одной китайской провинции. Две левые «лапы» дотягиваются до Станового хребта, где берут начало Зея и Бурея, а правые «лапы» – Сунгари и Уссури – начинаются в Китае и Приморье. «Голова» Дракона упирается в Татарский пролив.

С головой понятно, а где «хвост»? Вообще-то у Амура три «хвоста» и, соответственно, три варианта длинны реки: или 4279 км (система Онон – Шилка – Амур), или 4049 км (система Хайлар – Аргунь – Амур), или 5052 км (система Керулен – Аргунь – Амур).

Доктор геолого-минералогических наук В.П. Полеванов (глава администрации Амурской области в 1993-1994 годах) летом 2008 года в составе экспедиции, которую сам организовал, установил, что исток Амура находится в северных отрогах Хэнтейского хребта, вблизи высоты 2407,0, обозначенной на карте как Хэнтей Ула (в тех местах родился Чингиз-хан) в точке с координатами 48°48.769› северной широты, 109°01.744› восточной долготы. Высота истока Амура 1930 метров.

Гигантские массы H2О несутся к океану с высоты почти в два километра до нулевой отметки, и этот «спуск» можно видеть с борта катера: река течёт под уклон и ты, как с горки, спускаешься вместе с нею. Невероятность происходящего завораживает.

Три части Амура

В соответствии с российской лоцией Амур делится на Верхний – от слияния Шилки и Аргуни до Благовещенска, Средний – от Благовещенска до Хабаровска, и Нижний – от Хабаровска до устья. Наш проход вверх по реке был прелюдией. Собственно маршрут экспедиции начался от места, где соединяются Шилка и Аргунь.

Первыми из русских пришли в эти края «охочие люди» Е.П. Хабарова в XVII веке. Первым русским поселением на Амуре стало Албазино. В течение двадцати лет на огромной территории от Устья речки Стрелка до устья Зеи по обеим берегам Амура существовало Албазинское воеводство. После подписания Нерчинского договора в 1689 году русские оставили Приамурье.

Через 165 лет после Хабарова генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьёв, решив возвратить Приамурье России, сформировал два казачьих войска – Забайкальское и Амурское (казаки должны были первыми поселиться в новых краях), организовал пять Амурских сплавов.

Символический момент первого Амурского сплава описал старшина Амурского казачьего войска Р.С. Иванов в «Краткой истории Амурского казачьего войска»: «18 мая 1854 года экспедиция вошла в Амур. Трубачи заиграли «Боже, Царя храни!» Все встали в лодках, сняли шапки и крестились. Генерал зачерпнул в стакан амурской воды и поздравил всех с началом плавания по Амуру. В ответ раздалось громкое «Ура!».

В свите Муравьёва были горный инженер Аносов, чиновники Свербеев, Пермикин, Бибиков, инженер Рейн, купец Кузнецов. Эти имена мы ещё встретим по пути.

Командир парохода «Аргунь» (флагман первого Амурского сплава) А.С. Сгибнев отметил, что «при соединении Шилки и Аргуни воды их текут на далёкое пространство, не смешиваясь, и отличаются как по цвету воды, так и по грунту своих русел. Вода Шилки светлее и прозрачнее воды аргунской».

Мы наблюдали это явление с точностью до наоборот: вода Аргуни прозрачная, а в Шилке – мутная. Это из-за золотодобычи, которая ведётся на Шилке выше по течению. Так что и сегодня в самом начале Амур течёт двухцветным.

Оказавшись в легендарном месте, мы не осознали значимости, торжественности момента и вели себя по-дурацки: плавали, бродили по мелководью, что-то кричали от восторга. А надо было заранее придумать какой-нибудь ритуал. К примеру, омовение в месте силы, у начала великой реки. Или, как Н.Н. Муравьёв, выпить по стакану воды из Аргуни. Соберётесь к верховьям Амура, захватите флакончики под воду – оригинальный сувенир привезёте.

С середины XIX до начала ХХ века на плотах, пароходах и баржах вниз по Амуру перемещались переселенцы из Европейской России. Те, что смогли укорениться, стали дальневосточниками.

Амур – это граница

У слияния Шилки и Аргуни ещё до возвращения Приамурья России находился сторожевой пункт для наблюдения за границей – Усть-Стрелка.

Сегодня здесь располагается пограничная застава имени старшего лейтенанта М.С. Деревянко (1917-1945). Михаил Сидорович служил на заставах Свербеево и Усть-Стрелка. В августе 1945 года он погиб в ходе специальной операции, обеспечив выполнение поставленной задачи. М.С. Деревянко посмертно награждён орденом Отечественной войны и навечно зачислен в личный состав заставы Усть-Стрелка.

Главные на Верхнем Амуре люди, конечно, пограничники. Они инструктировали и напутствовали нас в Благовещенске. В частности, предупредили, что на китайской стороне кругом камеры.

– А у нас есть? – не хотелось ни в чём уступать соседям. Полковник улыбнулся и сказал:

– Фотографию пришлём, – намекая, что на границе видно всё.

Пограничники первыми встречали и провожали нас на каждой заставе по пути вверх и вниз по Амуру. Внимательно проверяли документы экспедиции и паспорта всех участников, подробно расспрашивали – откуда, куда, зачем? Как только становилось ясно, что мы находимся в приграничной полосе на законных основаниях, что документы в порядке и мы те, за кого себя выдаём, напряжение спадало. Наши новые знакомые (жаль, фотографировать их было запрещено) общались неформально и помогали в рамках возможного.

…Мы были на реке второй день, ещё не привыкли обходиться без связи, ещё хотелось новостей (лето 2022 года). Спрашиваем, кажется, в Ушаково:

– Как обстановка?

– Стабильно напряженная, – отвечает лейтенант. Помолчав, задаёт встречный вопрос: – А вам зачем, если у вас всё хорошо?

Это было, как благословение. Весь маршрут прошли отлично, если не считать нескольких синяков, порезов, укусов и солнечных ожогов, что в любом походе неизбежно.

Два слова о связи. Заповедь дальневосточника первой трети XXI века: «Когда едешь в какую-то педь, надо иметь симки всех обсосов». На Верхнем Амуре связь есть не везде. Но если ты не капитан катера, который отвечает за всё и постоянно по рации ведёт переговоры про бензин, воду, ночлег, стоянку, прогноз погоды, то безмятежно отдыхаешь от звонков: «Здесь не достанут!»

Амур и Чехов

Сразу после того, как из Шилки и Аргуни образуется Амур, его пересекают перекаты: Мазгановский, Усть-Стрелочный, Усть-Стрелочный средний, Усть-Аргунский. И все на 896-й отметке судового хода. На каком-то из этих перекатов застрял пароход «Ермак», а на нём – А.П. Чехов.

Тридцатилетний доктор, уже известный беллетрист и драматург, в 1890 году по собственной инициативе и на свои деньги отправился на Сахалин, чтобы написать книгу об острове и о каторге, которая там находилась. Выехал из Москвы на поезде 21 апреля. Железная дорога заканчивалась в Тюмени. Дальше 4000 вёрст Чехов ехал то «на вольных» лошадях (аналог сегодняшнего междугородного такси), то в собственном тарантасе (купил его в Томске, продал – в Иркутске), много вёрст пришлось идти пешком. Весна была поздняя и затяжная, а Сибирь – негостеприимная. Чехов «голодал, как собака, полоскался в грязи», несколько раз едва не погиб при переправах и в дтп.

Дорожные мучения закончились 20 июня, когда писатель добрался до Сретенска на берегу Шилки и сел на пароход «Ермак». В этот день Антон Павлович пишет родным: «Наконец-таки я могу снять тяжелые, грязные сапоги, потёртые штаны и лоснящуюся от пыли и пота синюю рубаху, могу умыться и одеться по-человечески. Я уж не в тарантасе сижу, а в каюте первого класса амурского парохода «Ермак».

Надо добавить ещё, что в каюте есть мягкий диван, в пароходском буфете кормят по расписанию и наконец-то тепло, даже жарко – макушка лета!

Но… коварная река! «У Усть-Стрелки, где Шилка сливается с Аргунью, пароход налетел на камень, сделал несколько пробоин и, набрав в трюм воды, сел на дно, – сообщает Чехов родным. – Стали выкачивать воду и класть латки… На беду, к станице подходит встречный пароход «Вестник» с массою публики. «Вестнику» тоже нельзя идти дальше, и оба парохода сидят сиднем. На «Вестнике» военный оркестр. В результате целое торжество. Весь день у нас на палубе играла музыка, развлекавшая капитана и матросов и, стало быть, мешавшая починять пароход»…

«Ермак» с Чеховым задержался только на сутки. Повезло. Инженер и писатель Н.Г. Гарин-Михайловский, следовавший тем же маршрутом через восемь лет после Чехова, из-за мелководья просидел на Амуре три недели! Мы за всё время не получили ни одной пробоины, но река постоянно рушила планы, будто играла с нами. Идём вверх – нас тормозит мутная волна паводка, выбиваемся из графика. Или, прямо по курсу голубая гладь, ничего не предвещает, вдруг – удар, скрежет. Камень! Или, уверены, что до следующей остановки дойдем к 17 часам. Нет, только через сутки: бензин кончился.

– Что ж вы не рассчитали, сколько топлива надо? – ехидничали после бывалые «плывуны». Рассчитали, но ветер решил по-своему, поднял волну в два балла, японский мотор глотал топливо, как голодный.

Топливо – огромная проблема для путешествующих по Амуру, если они идут не на вёслах или под парусом. АЗС есть только на трассе, до трассы почти везде сто – сто двадцать километров. Каждый раз, когда предстояло заправляться, надо было найти человека, который на следующей остановке или поделится своими запасами, или купит топливо на трассе и привезёт. В Буссе выручил водитель и краевед Евгений Бакуменко. В Игнашино – предприниматель Андрей Щербаков. У каждой бочки бензина своя история. Одна досталась так: через знакомых в Благовещенске вышли на знакомого в Новосибирске, у которого оказался знакомый на федеральной трассе. Созвонились, стали ждать, когда доброму человеку из Благовещенска деньги на карту кинут, когда он бензин купит и привезёт. Рассчитывали, что часа через полтора, не раньше. Вдруг является пред наши очи. С бензином. Говорит:

– Не стал ждать. Купил за свои. Вы же люди серьёзные.

Как греют душу такие неожиданные встречи, такая готовность помочь.

Здесь сбываются мечты

К формальному началу экспедиции – от начала Амура – в походных условиях мы провели четыре дня и уже были полны впечатлений. Первое, что отметили: мы выпали из времени. Стало неважно, какой день, число, месяц, год. Одна «стихия», городская, в которой много дед-лайнов, передала нас другой стихии, для которой время не существует. Только зима – лето – весна – осень сменяют друг друга на берегах Амура.

По ходу маршрута сбывались мечты участников экспедиции: Алексей-капитан мечтал увидеть Горящие горы, Зифа – искупаться в Аргуни, я мечтала наблюдать за звёздами. Лежу на палубе на мягком коврике под тёплым спальником. Вспоминаю гения Михаила Васильевича Ломоносова: «Открылась бездна, звёзд полна; звездам числа нет, бездне – дна». Смотрю во все глаза. Звезд не сосчитать. А вот спутники! Один, два… Сплю. Лучшее снотворное – звёздное небо.

Берега реки щедро преподносили сюрпризы. Один из самых неожиданных – каменный индеец. Лучше всего он виден, когда поднимаешься вверх по Амуру. Профиль, рот в ниточку, взгляд исподлобья. Катер проходит мимо, индеец «поворачивается» и исчезает. Остается только куча камней.

Легенда о великанах

В очень древние времена на земле не было ничего. Потом с неба прилетели великаны. Они соорудили горы, реки и долины, вулканы, болота, утёсы, запустили облака со снегом, дождём, громом и молнией. Земля стала красивой, плодородной, на ней появились звери, птицы, рыбы, люди. Великаны закончили работу и улетели в небо, а на Амуре оставили каменного стража.

С 1877 по 1905 год в Благовещенске проживал выпускник Московской духовной академии А.В. Кириллов. Преподаватель латинского языка в духовной семинарии, впоследствии – гласный (депутат) городской думы, почётный мировой судья, с 1898 по 1905 год – городской голова (мэр) Благовещенска.

Краевед и этнограф в 1894 году Александр Васильевич издал «Географическо-статистический словарь Амурской и Приморской областей с включениями некоторых пунктов сопредельных с ними стран». В «Словаре…» больше 540 страниц и огромное количество самых разных цифр и фактов, в том числе о Верхнем Амуре. Сведения о населённых пунктах, которые мы встречали в пути, – из этого уникального издания.

Покровское, которого нет

Первое после Усть-Стрелки – на два километра ниже по течению – село Покровское. В XVII веке здесь была Покровская слобода. Заново на этом месте русские поселились в 1858 году.

В 1891 году в Покровском

– церковь во имя Пресвятой Богородицы, часовня,

– школа,

– почтово-телеграфное отделение (А.П. Чехов отправил отсюда три открытки),

– винный склад,

– три лавки,

– хлебный магазин (хлебный магазин, он же запасный, в селе XIX века – не торговая точка, это склад с запасом общественного зерна на случай неурожая или стихийного бедствия),

– 67 дворов,

– 176 душ мужского, 250 – женского пола,

– 293 десятины обработанной земли,

– 263 лошади,

– 263 головы крупного рогатого скота.

Занятия жителей – земледелие, доставка грузов на прииски, заготовка дров для пароходов.

В 1898 году Н.Г. Гарин-Михайловский застрял в Покровском на несколько дней (на проходящих пароходах не было мест) и оставил описание сельской идиллии: «Село Покровское на небольшом от берега возвышении всё как на ладони: две церкви, несколько зажиточных домов, но большинство – бедных. Наш домик из хорошего соснового леса, с балкончиком на улицу. Сидим на балконе и наблюдаем местную жизнь. Дело к вечеру, на улице скот, телята, собаки, взрослые едут верхом, едут телеги. А на противоположной стороне улицы – огороды, в них подсолнухи, разноцветный махровый мак, громадный хмель, напоминающий виноградные лозы. Проходят казаки, казачки. Народ сильный, крепко сложенный, но оставляющий очень много делать в отношении красоты».

Покровское несколько раз уничтожалось наводнениями, но люди восстанавливали его снова и снова, а в XXI веке покинули. Вдоль высокого берега стоят несколько заброшенных домов. В бывших усадьбах заросли крапивы: жгучая трава будто охраняет их от непрошеных гостей. «Гости» выворотили и увезли весь, какой смогли, металл: от печей только кирпичи остались.

Ни телят, ни собак, ни конных, ни пеших. Тишина. Только наш коптер тихо жужжит над головой.

Сегодня в бывшем Покровском живут один гидролог из местных и два метеоролога – вахтовики из Новосибирска.

Притоки, перекаты, утёсы

Двигаемся вниз по Амуру, читаем лоцию: речки Верхний, Средний и Нижний Полосатик, Верхняя и Нижняя Сапожка, Листок, Амазар, Урка.

По Урке в 1650 году с отрядом в 160 человек спустился к Амуру Хабаров. Это было зимой – прошли по льду, как по дороге. В июле 2021 года тем же путем, но по воде, продираясь через завалы, прошла экспедиция РГО. Это был первый опыт сплава по реке, по которой сплавляться невозможно!

От Покровской до Игнашино перекаты Мангалейский, Быркинский, Амазарский, Усть-Амазарский, Верхнеигнашинский, утёсы Мангалейский, Амазарский, Усть-Вяткинский, Вяткинские утёсы.

Где-то на берегу незаметный, потому что не жилой, Амазар. Старое село. Кириллов пишет о нём: «Амазарский выселок Игнашинского станичного округа основали в 1858 году казаки с Аргуни».

В 1891 году в Амазаре

– десять домов,

– 30 мужчин, 29 женщин,

– 30 голов крупного рогатого скота,

– 65 лошадей,

– 30 десятин распаханной земли.

Занятия жителей – земледелие, доставка грузов на прииски, заготовка дров для пароходов.

Красота кругом первозданная. «…Описывать такие красоты, как амурские берега, я совсем не умею; пасую перед ними и признаю себя нищим, – писал Чехов знакомому летом 1890 года. – Ну как их опишешь? Представьте себе Сурамский перевал, который заставили быть берегом реки, – вот вам и Амур».

Антон Павлович много путешествовал. В 1888 году побывал на Кавказе. Заросшие лесом горы Лихского горного хребта (на территории нынешней Грузии), где находится Сурамский перевал, действительно очень похожи на сопки по берегам Амура. На те же Вяткинские утёсы, которые тянутся по берегу на четыре километра.

А прямо под Вяткинскими утёсами… остров Сахалин! Песчаный, плоский, чуть поросший тальником. В паводок, видимо, целиком исчезает под водой. Кириллов предполагает, что название острова, который в Охотском море, пошло от маньчжурских слов «Сахалян анга хада» – «Скала устья черной реки»: первоначально так называли какие-то скалы в устье Амура, а потом в сокращённом виде название перенесли на остров. Ещё один остров с почти таким же названием – Большой Сахалин – есть чуть выше Благовещенска.

На правом, китайском, берегу Амура довольно много посёлков и масштабные берегоукрепительные работы: выстроены километры дамб. На нашей стороне берегоукрепительные сооружения только в Благовещенске. В каждом китайском посёлке – на берегу Амура – площадь, на ней обязательно дракон. Посёлки все из стандартных одноэтажных домов с голубыми крышами, а дракон в каждом месте особенный, не похожий на «соседний». Самый большой видели у слияния Шилки и Аргуни. Дракон огромный, каменный, пока ещё в лесах – не законченный.

Легенда о двух драконах (№2)

С незапамятных времён Каменный и Водяной драконы сражаются за место под солнцем. Каменный пытается достать Водяного когтями-скалами, перегородить путь утёсами, мелями, перекатами. Водяной подтачивает скалы, перемалывает их в песок и уносит с собой, как добычу, до самого океана. Конца нет этому сражению.

Северный полюс Китая

Проходим мимо китайского селения Мохэ.

В «Словаре…» Кириллова читаем о Мохэ: «Резиденция золотых китайских приисков в одной версте выше от Игнашино основана в 1886 году. В 1891 году здесь приисковая контора, склад, небольшая торговая площадь, военный лагерь в двадцать фанз, около 500 солдат».

Мохэ – самая северная точка КНР и сегодня это туристический центр. Говорят, в год здесь бывает около миллиона человек. Туроператоры с юга называют эту местность Северным полюсом Китая и обещают показать ни больше ни меньше как… северное сияние! Понятно, оно не каждую ночь сияет, но, говорят, кто-то его видел. В общем, если в этот раз не повезло, приезжайте к нам снова!

Тут и без северного сияния есть на что посмотреть. На нашей стороне высокие узкие, как лезвия, кипящие скалы, как называют их геологи. Натуральные «когти» Каменного дракона. Стоя наверху, видишь, как далеко внизу летают над водой Амура белоснежные птицы. Наверное, чайки. А ты сам, как птичка на краю головокружительной бездны, – и страшно, и манит, и видно, как изгибается Амур, обтекая Мохэ. Но это с нашей стороны, а в китайском городке…