Полная версия

Крымский излом. Записки «белого» офицера

Геннадий Есин

Крымский излом. Записки "белого" офицера

Визуальные материалы выполнены в графической технике. Фото не применялись

Предисловие

Мой приятель купил дом, вросший в землю по самые подслеповатые окна, под пятнистой от времени и лишайников красно-жёлтой черепицей, с уцелевшими на верхушке фасада цифрами – 1906. Дом был обречён на слом и куплен исключительно ради участка, расположенного неподалёку от моря – с фруктовым садом, со студёной и неожиданно сладкой водой в глубоком и узком колодце.

Будучи человеком хозяйственным, приятель лично присутствовал при разборке дома. И, когда рабочие принялись крушить стену, из чёрной пустоты вывалился свёрток полуистлевшего полотна…

Так ко мне попали две тетради, формой и размером схожие с книгами, в картонных, обтянутых коленкором обложках. Неразлинеенные пожелтевшие листы были плотно исписаын плавным размашистым и витиеватым почерком. Дореволюционная орфография – словно послание с другой планеты. Две буквы для звука «ф», столько же для «е», три для «и».

Фамилии хозяина дневника или его подписи я не нашёл, разве что в одной из тетрадей оказались два сложенных вчетверо листа машинописного текста: офицерский послужной список.

Разбирал я рукописные записи кропотливо и долго, однако не могу утверждать, что имена, названия и даты воспроизвёл безошибочно. Совсем уж непонятное разбирал по следу от «химического» карандаша, который при смачивании оставлял чернильный след. Сейчас таких уже не делают…

Ну, что? Начнём?

Послужной список

Чтобы не утруждать вас перечислением всех мест службы, заслуг и наград этого достойного офицера, перескажу текст списка своими словами.

Имя и последнее звание прочитались легко: полковник барон Иван Карлович Миллер, старший офицер Особого Совещания при Главкоме ВСЮР (Вооружённые Силы Юга России). Родился Иван Карлович 15 августа 1878 года. Происходил из потомственных дворян Петроградской губернии. Воспитывался в Горном Институте, а после выдержал экзамен на корнета в Николаевской Академии Генерального Штаба. Службу начал в 1901 году в Лейб-Гвардии Конном полку.

В 1904 году, во время Русско-японской войны, был переведён во 2-й Аргунский казачий полк. За отличие в делах против японцев награждён орденом Св. Анны 4-й степени и произведён в сотники, а позже в есаулы. В 1905 году барон Миллер перевёлся в третье отделение отдельного корпуса жандармов.

Комментарий

Третье отделение Жандармского Корпуса занималось сыском и следствием, подразделяясь на экспедиции: I ведала всеми политическими делами и преступлениями, совершёнными представителями знатных дворянских фамилий. II занималась раскольниками, сектантами, фальшивомонетчиками, местами заключения уголовно-преступного элемента, «крестьянским вопросом» и политическими убийствами. III занималась иностранцами (контрразведка). IV вела учёт «всех вообще происшествий», ведала личным составом, пожалованиями и пр. V осуществляла цензуру книг и всех печатных изданий.

Продолжение послужного списка

В 1914 году, с началом Первой мировой войны, барон Миллер вновь вернулся в действующую армию, где заслуженно получил орден Св. Владимира 4-й степени и Георгиевское Оружие за храбрость. В 1917 году, командуя батальоном, был награждён солдатским Георгиевским Крестом за прикрытие отступления корпуса. После большевистского переворота отказался от службы и в 1918 году вступил рядовым в 3-ю пехотную дивизию Добровольческой Армии.

Был назначен временно исполняющим должность начальника отделения контрразведки Кавказской Добровольческой армии, а затем переведён в обер офицеры Особого Отдела Штаба Главнокомандующего Вооружёнными Силами на Юге России.

Далее не удержусь и приведу оригинальную заключительную запись.

«В службе сего полковника не было обстоятельств, лишающих его права на получение знака отличия беспорочной службы или отдаляющих срок выслуги к сему знаку.

Подписал: Временно исполняющий должность Начальника Штаба Главнокомандующего Русской Армией, Генерального Штаба, генерал-лейтенант Кусонский. Скрепил: Начальник Отделения Генерального Штаба, Генерального Штаба Полковник Подчертков».

Начало записок

Каюсь, я взял на себя смелость и кое где вставил комментарии, разбил записки на части и озаглавил. Дальше умолкаю и оставляю вас наедине с Автором:

«…После неудачного десанта генерала Улагая на Кубань стало очевидно, что наши дни в Крыму сочтены. Не сумев договориться с Польшей, преданная союзниками, Русская Армия оказалась брошенной на произвол судьбы. А волю сей капризной дамы я легко берусь предсказать, даже не будучи Нострадамусом… И, хотя, конная армия Сёмы Будённого всё ещё топчется в варшавской грязи, но как только Советы сторгуются с Пилсудским, наступит и наш черёд. Фрунзе стянул в Таврийские степи: 2-ю конную войскового старшины Миронова; заград. отряды «латышских стрелков», сплошь состоящие из германских военнопленных; подтягивается вооружённая вольница Нестора Махно. Я не стратег, но полагаю, что здесь Советы хотят загнать сразу двух зайцев – загрести жар чужими руками, и подставить банды Махно под кинжальный огонь наших пулемётов.

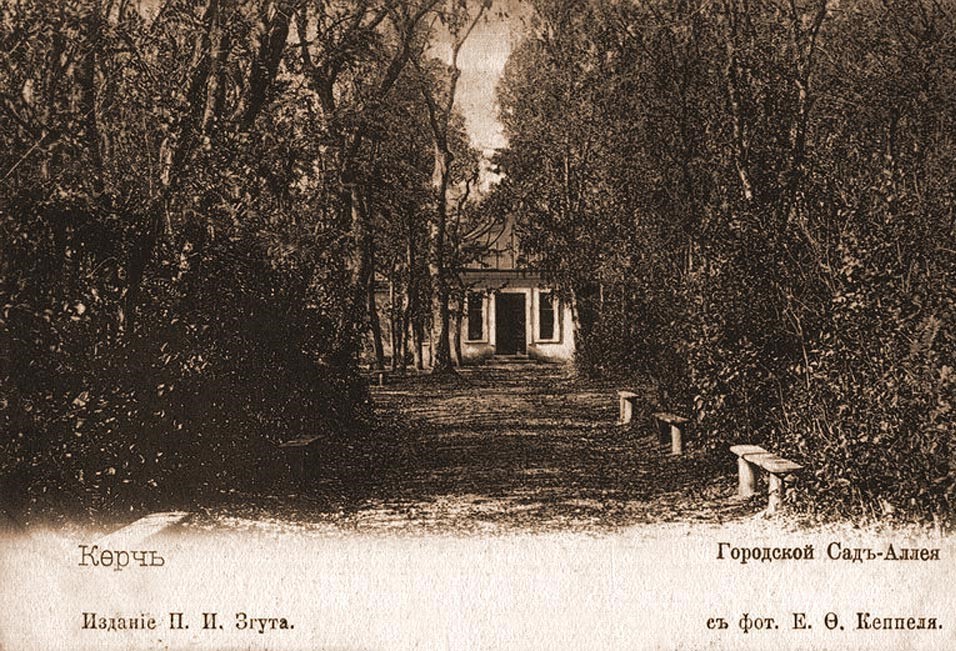

Керчь

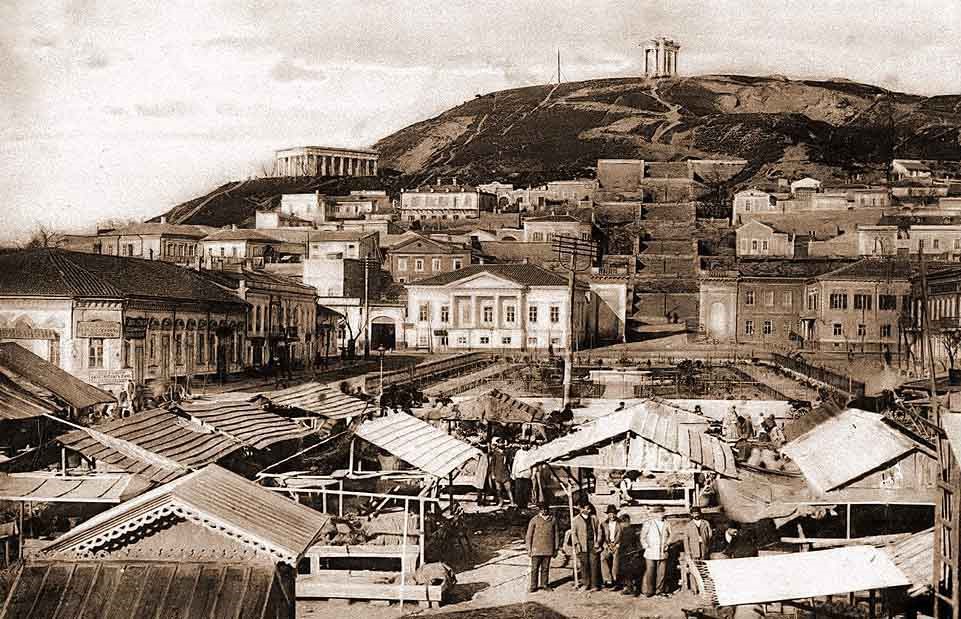

Пантикапей, Чарша, Корчев, Воспоро… Эллинский, хазарский, норманнский, генуэзский… Захудалый городишко на берегу одноимённого пролива. Интерес к нему обнаружит разве что зауряд-доцент от археологии да восторженный почитатель античной истории, обломки коей лежат буквально под ногами. Я говорю о черепках амфор, коими изобилуют тропинки на горе «Митридат». Несмотря на столь громкое имя, «Гора или Горка» – всего лишь самая восточная в гряде холмов возвышенность высотой 91,4 м.

В Керчь я прибыл по служебной надобности. Мне предстоит на месте установить, какие именно экспонаты местного музея непременно подлежит вывезти.

Несмотря на свою очевидную захолустность, необычность Керчи является тотчас. На въезде в город, с постаментов высотой в два человеческих роста, на путников угрюмо взирают два каменных грифона, давая понять историческую особенность этого, в общем-то, заурядного городка.

В самой Керчи впечатляет разве что церковь Иоанна Предтечи – каменное здание, построенное в форме креста, увенчанное плоским красно черепичным куполом. Стены выложены из чередующихся рядов белого камня и плоского красного кирпича-плинфы, что образуют характерную для византийских зодчих кладку.

Обыватели утверждают, что оная церковь построена ещё во времена Римской империи и в доказательство указывают на выцарапанную на одной из внутренних колонн цифирь «6265», что по современному летоисчислению составляет 757 год нашей эры. На месте местных аборигенов я бы нацарапал год и подревнее…

Что до самого здания, полагаю его изрядной архитектурной реликвией, а в сём предмете я разбираюсь и преизрядно, ибо ещё в 1906 году по личному указанию графа Дурново занимался «делом мздоимцев», высокопоставленных чиновников московского градоначальства, разворовавших казённые деньги, выделенные на реставрацию исторических зданий на территории московского Кремля. Для пользы вышеозначенному делу мне пришлось посетить несколько лекций по истории и теории искусства на историко-филологическом факультете московского университета…

Уместно будет заметить, что граф Дурново был не последним человеком в Российской Империи. С октября 1905-го по апрель 1906 года он возглавлял министерство внутренних дел. Пётр Николаевич слыл фигурой примечательной и оказался на редкость прозорлив. В феврале 1914 года он направил Государю Императору доклад, где пророчески указал на разрушительные последствия войны с Германией, точно предсказав, что «…оппозиционно-интеллигентные партии будут не в силах сдержать расходившиеся народные волны, ими же поднятые, и Россия будет ввергнута в беспросветную анархию, исход которой не поддается даже предвидению».

Керчь. Продолжение

Каменный арочный мост через узкую и весьма грязную речонку, поросшую камышом; вымощенные булыжником улицы; церкви – православная, армянская и католическая. На самом берегу моря – таможня, адмиралтейство, а далее – бульвар, Босфорская набережная с «царской пристанью». В центре городка – скверики, фонтаны и каменные дома с аркадами, кариатидами и прочими архитектурными ухищрениями.

Ближе к окраинам – белённые известкой опрятные домики под красной черепицей. Здесь воедино переплелись античность, византийский стиль и русский классицизм, оттого Керчь кажется городом куда более европейской, нежели сплошь и рядом деревянные города средней полосы или Поволжья.

Широкая каменная лестница, ведущая на вершину «горы Митридата», берёт начало с Предтеченской площади и, не сужаясь в перспективе, кажется, уходит в самое небо. Площадку первого яруса стерегут всё те грифоны. Окружённое колоннадой здание, на последнем перед вершиной ярусом, представояет точную, но изрядно уменьшенную копию знаменитого афинского храма Тезея, который когда-то получил внушительные разрушения от взрыва хранившихся там турецких артиллерийских зарядов.

Музейный смотритель

Генрих Сергеевич Дигби произвёл впечатление человека, несомненно, порядочного, но в то же время слишком погружённого в историческую науку, чтобы верно понимать подлинную цену имевшихся в музее экспонатов.

Во время осмотра запасников Дигби надолго задержал меня в лапидарии, с умилением повествуя о могильных плитах, искренне полагая, что именно эти замшелые плиты местного известняка являются наибольшими историческими ценностями. Я распорядился подготовить подробнейшую опись всех имевшихся экспонатов с тем, чтобы самолично сделать должную оценку. Надлежащая охрана в музее отсутствовала, и я отправился к начальнику Керченского Наблюдательного Пункта Особого Отдела Штаба Русской Армии полковнику Астафьеву.

Последовавшую беседу в подробности воспроизвожу ниже.

«Я разделяю вашу обеспокоенность, господин полковник, но, увы, ничем не могу помочь. Чуть более года назад мы подавили мятеж фабричных, которых науськивали «красные». В городе до сих пор неспокойно, иные бандиты продолжают скрываться в дальних галереях катакомб, а у меня нет даже взвода, чтобы их оттуда выбить. Нижние чины неблагонадёжны, гражданская администрация самоустранилась и пассивно наблюдает со стороны. Потому, господин полковник, несмотря на ваши весьма широкие полномочия, я не смогу выделить ни полуроты, ни даже единого солдата для охраны каких-то там глиняных черепков.

– Виноват, ваше высокоблагородие… Война в России безусловно проиграна, но это не значит, что завершается и сама битва с большевиками. Куда бы мы ни ушли, где бы мы, в конце концов, ни оказались, борьба будет продолжена до полной и окончательной победы! С нами или уже без нас! Но! Для ведения любой войны нужны деньги, и не обесцененные бумажки, а полновесное золото или то, что в него может быть конвертировано. В мире предостаточно эксцентричных, а главное богатых коллекционеров, намеренных хорошо платить именно за, как вы только что изволили необдуманно выразиться, «черепки».

Филимонов

Вечером того же дня в дверь нумера, что я занял в Кушниковском пансионе, осторожно постучали. Дождавшись разрешения, в комнату несмело протиснулся неряшливо одетый тучный субъект в цивильной одежде. Полицейский агент был невысок ростом и непрерывно теребил в руках потёртую фуражку с околышем. – Здравие желаю, ваше высокоблагородие! Позвольте представиться: Филимонов – начальник сыскного отделения уголовной полиции Керчь–Еникальского градоначальства.

– И вам не болеть, Филимонов… Проходите. Не торчите вы у двери словно соляной столп. Садитесь. А ко мне впредь обращайтесь запросто: «Господин полковник».

– Никак нельзя-с. Я толк в службе разумею… «И вы – мундиры голубые, и ты им преданный народ», – ответил он, переминаясь с ноги на ногу.

– Ну, братец, удивил, так удивил! – Я усмехнулся и пренебрежительно махнул рукой. – А всё же в ногах правды нет…

Агент устроился на краешке стула.

– С господином Лермонтовым вижу, вы знакомы, а, что можете расскажете о Дигби?

– Это о смотрителе-то!? Если и не в себе, так самую малость, а так вполне приличные господа-с.

– Как прикажете понимать это ваше «не в себе»?

– Виноват, ваше высокоблагородие! – Сыщик резво вскочил со стула. – Они-с – законопослушный обыватель, только трошечки сдвинуты на всяческой старине. А во всём ином – вполне нормальны-с.

– Слушать приказ, Филимонов. Подобрать в музее отдельное помещение, оборудовать его всевозможными запорами, да так, чтобы мышь не проскочила! Организовать круглосуточную сменную охрану вышеуказанного помещения вооружёнными городовыми.

Утром следующего дня

По выложенной каменными плитами центральной Воронцовской улице я прошёл на Предтеченскую площадь и через скверик, мимо уже не работавшего фонтана, вышел к Митридатовой лестнице.

Город был залит белым, словно молоко, октябрьским туманом, который, как ни странно, чем выше, тем делался гуще и казался плотнее. Башенные часы на мужской гимназии пробили восемь.

Я чуть было не наткнулся на пролётку, дежурившую у самого входа в музей. Двери были распахнуты настежь, и Филимонова я отыскал внутри.

– Убит Генрих Сергеевич-то наш… Виноват, Ваше Высокородие, не доглядел я, старый дуралей! С утреца решил пораньше подъехать. А прибывши, обнаружил двери настежь, а там, в кабинете смотрителя, как есть, евоный же труп. Послал за вами, а вы, уже ушедши… Два агента производят осмотр окрестностей. Привели собачку, но она, родимая, след не взяла. Так ведь погода-то, погода! Мряка!

Труп Дигби лежал на полу кабинета, сразу же за столом. Кровь на досках потемнела и уже успела подсохнуть. Смертельный удар был нанесён в голову слева. Рядом на полу лежало и орудие преступления – окровавленный и отчего-то не разбившийся глиняный сосуд.

– «Лихнис»… Добротная вещь! Греки в такие рыбий жир наливали, а вот сюда, в носик, фитилёк вставляли. Тем и освещались. А душегуб-то напоследок свечи задул. Чего зря палить? – Филимонов указал пальцем на канделябр.

– Виноват, ваше высокородие! Знакомец был, оттого и впустил его Дигби, не остерёгся. – Сыщик опустился на колено и, взяв руку покойного, продемонстрировал фиолетовое пятно на безымянном пальце смотрителя. – Дигби сидел за столом и записывал. Убивец взял со стола вот этот глечик и ударил болезного сзади по голове…

– Смотритель составлял список древностей… – начал было я.

– Уворовал злодей ваш список, господин полковник, – осмелился перебить Филимонов. – Однако прошу вас глянуть аккурат вот сюда-с… Нижние листки… А мы их присыплем сажицей, да и сдуем. Бог даст, чего-нибудь да разберём-с… А касательно древностей, привратник показал, что самое ценное Дигби держал дома.

– Филимонов! – крикнул я. – За мной!

Двери в дом смотрителя были взломаны, внутри всё перевёрнуто и вытряхнуто.

– До чего же неаккуратно! – огорчился Филимонов. – Обыск можно и не проводить…

Саженях в десяти от открытого окна, под кустом дерезы – густого и колючего местного кустарника, – мы подобрали мокрую от тумана тетрадь. Филимонов тотчас опознал почерк Дигби.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.