Полная версия

Русский Вольтер. Герцен: диссидент, писатель, утопист. Очерки жизни и мировоззрения

В представленной работе используется широкий круг источников. Прежде всего, это сочинения самого писателя и его публицистические труды[35]. Не вошедшие сочинения и письма дополнены публикациями в академических сборниках «Литературного наследства»[36]. Весьма широк круг источников личного происхождения, включающих в свой состав мемуары современников Герцена[37].

Особое место среди эпистолярия семьи Герцена имеют письма Н.А. Герцен к Г. Гервегу, которые никогда не публиковались на русском языке, да и не использовались в исследованиях. Впервые они были опубликованы Э. Карром, получившим разрешение на публикацию от Марселя, сына Георга и Эммы Гервегов. В предлагаемом исследовании мы используем эти письма[38].

Основываясь на весьма внушительной литературе, автор проведенного исследования стремился не столько к формулированию некоей законченной концепции наследия и жизни Герцена, сколько к пониманию его мысли и бытия. Ведь и в самом деле, многие научные системы, какими бы они ни были грандиозными, имеют личностный, персонифицированный характер. Не в этой ли «потаенной храмине» сознания скрыты многие ответы на вопросы жизни?

При подготовке текста неоценимую помощь оказал мой многолетний друг профессор Р.А. Арсланов. Я очень признателен за душевную поддержку, неоценимые советы при редактировании книги, а главное, за то, что он вселил в меня дух уверенности и свободного критицизма в обращении к столь непростой фигуре, как А.И. Герцен. Не могу не поблагодарить профессора Г.Н. Мокшина, моего друга и единомышленника, за доброжелательную рецензию, что придало мне сил в доработке текста. Благодарю кафедру истории России РУДН за дружескую поддержку в реализации задуманной идеи.

Глава 1

В поисках мировоззрения

У истоков оппозиционности

Александр Иванович Герцен (25 марта 1812 – 9 января 1870) – одна из наиболее ярких личностей российского общественного движения и мысли. «Первый народник», «первый диссидент», «родоначальник русского социализма», «выдающийся стилист», «создатель мемуарного жанра», «основатель бесцензурной печати», «самый свободный человек России»… Наверное, даже этих ярких эпитетов будет недостаточно, чтобы описать личность Герцена… Она шире многих привычных формул. До сих пор не прекращаются споры, кем был Герцен – революционером или реформистом, либералом или социалистом, патриотом или космополитом.

Для одних он создатель революционной освободительной традиции, для других – вечный оппозиционер, выразитель нигилистического духа, ведший бескомпромиссную борьбу с государством и даже с Россией. В течение более 150 лет этот человек оказывается в центре культурных нарративов и дискуссий о России, интеллигенции, революции, социализме.

Его наследие и личность оказываются парадоксально невыразимыми… Может быть, от того ли, что его считали и до сих пор считают неким символом оппозиционной России, всей интеллигентской контркультуры, в которой мессианская ненависть к злу власти, соединясь с целеустремленностью неофитов, порождала героев-фанатиков… Но Герцен не был фанатиком, а воплощал дух свободного интеллектуала. Ему имманентна была «свобода как вечная стихия человеческого духа»[39]. Сходные интонации выразил в своих емких философских формулах и обобщениях Н.А. Бердяев: «Он один из самых свободолюбивых русских людей»[40]. С не меньшим максимализмом, правда, с другим мировоззренческим знаком, судил о нем В.В. Розанов, хлебнувший через край торжества социализма в 1918 году. Он пишет страшные строки:

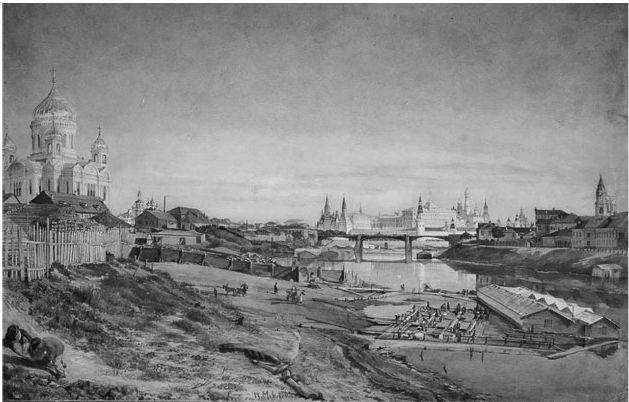

К.Е. Маковский. Старая Москва. Вид на храм Христа Спасителя, Каменный мост и Кремль от набережной Москвы-реки. 1860-е годы

«Говорят, Герцен стеснялся называться русским»! В Герцене В.В. Розанов и И.А. Ильин увидели проповедника нигилизма, разрушавшего Россию. Правда, талант Герцена, его блистательный слог «затмил никчемность этого человека», потому вовремя и не разобрались. И все же… в нашем общественном сознании до сих пор присутствует и живет «культ Герцена», несгибаемого проповедника свободы и социализма. Вот уже второй век этот писатель и мыслитель автоматически получает индульгенцию от критицизма.

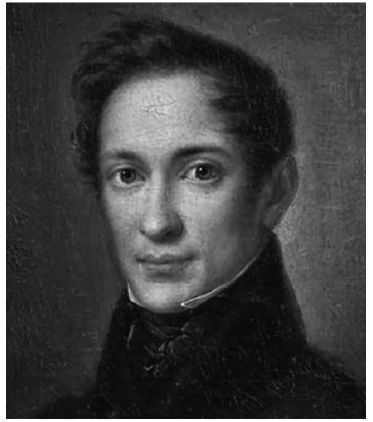

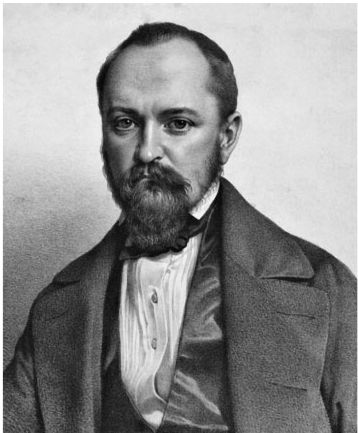

Иван Алексеевич Яковлев, отец Александра Герцена

Ключ к пониманию Герцена лежит в самой его эпохе, и многие теоретические искания мыслителя, как кажется, могут быть объяснены обстоятельствами его жизни, фактами его личного бытия. Думаю, что и сами философские и политические идеи мы не должны рассматривать как автономные мировоззренческие системы, имеющие самостоятельную жизнь. Они родились и функционировали в увязке с личностью автора, отражали его мысли и чувствования, истины и заблуждения. С этой точки зрения стремление «вчитаться» в личность человека эпохи, понять настроения его души едва ли требует какого-либо обоснования.

* * *На формирование мировоззрения Герцена повлияли различные факторы. Его жизненная и гражданская биография определялась и дворянским происхождением, и обстоятельствами воспитания, и особенностями его личной жизни. Повлияли на становление Герцена, писателя и мыслителя, и те общественные и интеллектуальные условия, которые часто называют духом времени. Проследить их влияние на характер человека зачастую оказывается очень трудно, а еще труднее жестко связать их в единый, целостный социально-психологический портрет личности, которая подобно призме причудливо преломляет различные световые потоки. Первичным базисом жизни для любого человека является его родной дом: здесь, под его крышей, рождаются дерзновенные мечты, согревается сердце первыми впечатлениями.

Мать А.И. Герцена Луиза Гааг

Александр Иванович Герцен родился 25 марта (6 апреля) 1812 года в Москве, будучи внебрачным сыном помещика Ивана Алексеевича Яковлева и немки Луизы Гааг. Он принадлежал к известной аристократической семье московских помещиков Яковлевых. «Братья Яковлевы происходили от древнего боярского рода и им особенно чванились, желая отделить себя от других известных богачей того же имени, но не той фамилии. Отцом Герцена с левой стороны был тот Иван Алексеевич Яковлев, который отчасти сделался известным по своему свиданию с Наполеоном в объятой пламенем Москве в 1812 году», – отмечал друг А.И. Герцена Д. Свербеев[41]. Александр был незаконнорожденным сыном Ивана Алексеевича Яковлева, человека европейски образованного, хорошо знакомого с европейской культурой. Брат отца Александр Алексеевич Яковлев значительное время провел за границей, служа на дипломатическом поприще. А.И. Герцен в своих автобиографических эссе «Былое и думы» очень точно подметил определяющую интеллектуальную суть времени: «Быть в России образованным – значит быть наименее русским»! «Когда он (отец. – В.Б.) воспитывался, европейская цивилизация была еще так нова в России, что быть образованным значило быть наименее русским. Он до конца жизни писал свободнее и правильнее по-французски, нежели по-русски…»[42]

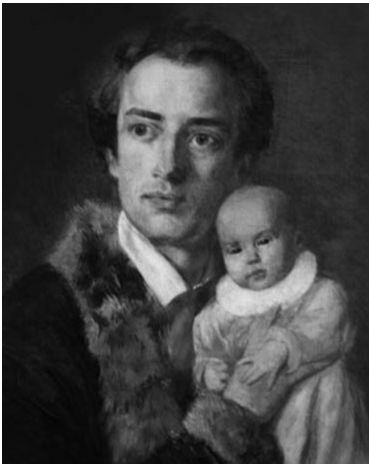

А.И. Герцен с сыном Александром. 1840 г.

Европейская образованность в то время имела очевидный космополитический характер. По этой причине просвещенные помещики хорошо говорили по-французски или по-немецки, совершенно не зная ни русского языка, ни традиций своего народа. Не отсюда ли рождалась привычка образованных русских смотреть на свою страну «чужими» глазами европейского просвещенца?

Дом Яковлевых в Москве

Начало ХIX века было временем распространения Просвещения в России вширь: культурные результаты правления Екатерины Великой, культура европейского Просвещения не только глубоко укоренились в среде городского дворянства, но уже и широко распространились в провинции: сильно Европа влекла к себе русских!

Распространение светской культуры во многих слоях общества, увлечение всем французским до войны 1812 года, сама привлекательность идеалов критического разума – все это не могло не подтачивать традиционного религиозного самосознания русского общества. Со времен Екатерины Великой русский человек все более отдалялся от веры, от устаревших обрядов своих отцов и дедов. Что же говорить о молодежи того времени – ее сознание далеко не было религиозным!

Опыт становления мировоззрения Герцена весьма показателен – на протяжении всей жизни Герцен пронес не только неприятие православия, но и даже, без преувеличения можно говорить, особенную ненависть к нему. «Мне было около пятнадцати лет, когда мой отец пригласил священника давать мне уроки богословия, насколько это было нужно для вступления в университет. Катехизис попался мне в руки после Вольтера. Нигде религия не играет такой скромной роли в деле воспитания, как в России, и это, разумеется, величайшее счастье»[43] (курсив мой. – В.Б.).

Наталья Александровна Захарьина (в замужестве Герцен), жена А.И. Герцена

Поверхностное, формальное усвоение религии характерно и для отца, считавшего ее полезной для благовоспитанности. Пример матери не вдохновлял юношу. «Мать моя была лютеранка, и, стало быть, степенью религиознее; она всякий месяц раз или два ездила в воскресенье в свою церковь… и я от нечего делать ездил с ней. Там я выучился до артистической степени передразнивать немецких пасторов, их декламацию и пустословие, – талант, который я сохранил до совершеннолетия… Разговевшись после за-утрени на святой неделе и объевшись красных яиц, пасхи и кулича, я целый год больше не думал о религии»[44].

Александр Иванович Герцен

Формализм веры не приводил к «духовному горению» и не шел дальше холодной рассудочности. Очевидно, юный Герцен воспринимал тогда религию «умом», в качестве варианта рациональной веры без «чудес» и «мистики», т. е. того, что делает верующего верующим. «Когда священник начал мне давать уроки, он был удивлен не только общим знанием Евангелия, но тем, что я приводил тексты буквально. “Но господь бог, – говорил он, – раскрыв ум, не раскрыл еще сердца…” И мой теолог, пожимая плечами, удивлялся моей “двойственности”»[45].

В религии Герцен усвоил лишь этическую сторону христианства, высшие идеалы веры ему не были доступны. В письме к своей невесте Наталье Александровне Захарьиной он признавался: «…до 1834 года у меня не было ни одной религиозной идеи; в этот год, с которого начинается другая эпоха моей жизни, явилась мысль о Боге; что-то неполон, недостаточен стал казаться мне мир, долженствующий вскоре наказать меня. В тюрьме усилилась эта мысль, потребность Евангелия была сильна, со слезами читал я его, но не вполне понял… Я выразумел самую легкую часть – практическую нравственность христианства, а не самое христианство»[46].

Несколько позже, когда он находился в ссылке в Вятке, религиозные искания его несколько углубились, «но при всем том – до молитвы далеко»[47].

О. Сергий Булгаков очень точно описал этот феномен мировоззрения Герцена. «Узнать человека – значит узнать его религиозную жизнь, войти в эту потаенную храмину… Почти всю сознательную жизнь он был и остался до конца ее атеистом. Атеизм Герцена, как мы увидим, есть ключ к пониманию всей его духовной драмы»[48]. «Вообще же в его сочинениях почти неизменно выражается враждебное, даже злобное отношение к христианству, понимание которого у него крайне скудно и односторонне, основываясь главным образом на церковных злоупотреблениях, а не на истинном духе учения. Порою у него можно встретить даже бравирующее к нему отношение, совершенно непонятное относительно учения, которое выставляется как отжившее заблуждение»[49].

Впрочем, позднее Герцен не поднимался до мистической или философско-догматической стороны христианства, что, по нашему убеждению, не позволило в полной мере и во всей глубине понять русскую действительность, дать исторически обоснованное объяснение психологии и истории русского народа.

Сам статус Герцена как незаконнорожденного сына психологически сильно повлиял на его личность. «Чужой в своей семье и в той среде, в которой имел все право принадлежать по значительному состоянию и положению его отца и по превосходству собственного образования, с раннего возраста сделался он врагом всего тогдашнего общественного строя. “Indefra”[50], оттуда весь его гнев против дворян, вся заклятая и вечная его вражда против помещиков», – отмечал Свербеев[51].

«Незаконнорожденность Герцена» вполне осознавалась им, и, видимо, она еще более побуждала к неприятию окружающей жизни.

Важным обстоятельством, повлиявшим на жизнь Герцена, стало ощущение пустоты и бессмысленности барской жизни, очень красноречиво передаваемой Пассек. «В России люди, подвергнувшиеся влиянию этого мощного западного влияния, не вышли историческими людьми, а людьми оригинальными. Иностранцы – дома, иностранцы – в чужих краях, праздные зрители, испорченные для России западными предрассудками, для Запада – русскими привычками, они представляли какую-то умную ненужность и терялись в искусственной жизни, в чувственных наслаждениях и в нестерпимом эгоизме»[52].

Татьяна Пассек отмечает, что «Иван Алексеевич устроил себе жизнь одинокую, отличался упрямыми капризами, «незанятые силы портили нрав, делая его тяжелым». Людей он презирал, откровенно, открыто требовал от всех лишь соблюдения приличий, ставших для него своеобразной нравственной религией, и не мог прощать людям их нарушения»[53].

Любопытные штрихи к «портрету семьи» добавляет Авдотья Панаева. «Я знала из рассказов Грановского[54], – пишет она, – о причудах старика отца Герцена и его немки-матери, забитой женщины. Мать Герцена имела отдаленную половину в доме, где помещалась с глухонемым трехлетним внуком… Старик отец Герцена никуда не выходил из комнаты, вечно лечился и брюзжал на окружающих, деспотически распоряжался всеми и поминутно жаловался, что он больной человек, брошенный всеми, что все нетерпеливо ждут его смерти. Мать Герцена была предобродушная женщина и, должно быть, была смолоду красавица; но она была необразованная женщина, забитая так, что не имела никакого значения в семье; я даже нашла, что с ней обходились слишком пренебрежительно и не давали ей промолвить слова. Если она делала какое-нибудь очень разумное замечание по хозяйству или по воспитанию детей, то с какой-то насмешливой снисходительностью ей отвечали: “Хорошо, хорошо, замолчите”»[55].

Перечисленные выше условия жизни могли сделать из юного Александра дворянского сибарита, пошлого франкомана, но отнюдь не общественного оппозиционера, врага системы. Ответить на эту загадку – значит погрузиться в его интеллектуальную жизнь, понять, что влекло его ум!

При характеристике умственного строя молодого Герцена не следует упускать еще одну сторону. Он был русским вольтерьянцем[56].

В своей статье Л.Р. Ланской как-то заметил, что «на формирование Герцена как человека, философа, художника, революционера и гуманиста немалое влияние оказали социально-политические произведения великих французских просветителей XVIII в.»[57]. «Вольтеровская жилка не переставала биться в Герцене и в те годы, когда с “фернейским старцем” он был не в ладах. Вольтер-историк; Вольтер-обличитель, проникнутый нетерпимым отношением к царящему злу и активный борец с этим злом; автор язвительных повестей, “Философских писем” и “Философского словаря”, вольнолюбивых трагедий и всесокрушающего антиклерикального призыва “Раздавите гадину!” являлся прямым предтечей Герцена – художника, философа, публициста. Недаром французские и русские почитатели Герцена сравнивали его с этим исполином эпохи Просвещения, занимавшим во Франции середины XVIII в. примерно такое же место, какое Герцен займет в России середины девятнадцатого»[58].

Не только Вольтер, но и Руссо, и энциклопедисты, как и многие деятели французской литературы, увлекали Герцена[59]. Такое притяжение Франции было объяснимо – культ этой страны царил в семье Герцена. «Увлечение Герцена Францией вольно или невольно поддерживалось его отцом, много лет прожившим в Париже и читавшим исключительно французские книги. О своем пребывании во Франции, которую он “безмерно любил”, в самую блестящую эпоху наполеоновского могущества, о своих парижских знакомствах и театральных впечатлениях И.А. Яковлев много рассказывал, и Герцен не раз упоминает о том, что уже с детских лет мечтал о Париже. Рассказывали о Франции и украшенные эполетами друзья и сослуживцы»[60].

Впрочем, не следует забывать, что Вольтер, этот «злой фернейский старик», как его называл А.С. Пушкин, был еще и яростным врагом христианства. Не из этого ли источника критики православия и католицизма пил Герцен? Перечисленные слагаемые мировоззрения не могли не породить из молодого Герцена человека антисистемы, убежденного оппозиционера, непримиримого врага николаевской России. Сознательное и общественно-осмысленное развитие личности пришлось у Герцена на 1830-е годы, т. е. на время политической стабилизации при императоре Николае I, но память о декабристах, стремившихся переустроить Россию на принципах французского Просвещения, была жива в многочисленных дворянских семьях. В определенной степени ореол мученичества декабристов приводил к неизбежной идеализации их революционных стремлений на фоне ужасающих, как казалось, проявлений николаевского правления. «Народ русский отвык от смертных казней:… после Пугачева и его товарищей не было казней; люди умирали под кнутом, солдат гоняли (вопреки закону) до смерти сквозь строй, но смертная казнь de jure не существовала… Николай ввел смертную казнь в наше уголовное законодательство сначала беззаконно, а потом привенчал ее к своему своду»[61]. В этой связи атмосфера времени Александра I воспринималась как эпоха относительного гуманизма, с ее уважением человеческого достоинства и жестко контрастировала с николаевским периодом. Так в восприятии Герцена закладывалась еще одна фундаментальная основа мировоззрения – ненависть к существующей политической системе.

По мнению Г.В. Плеханова[62], на молодого человека оказали влияние как окружающие его учителя, русские и французы, так и сама атмосфера «крепостной передней». Задавшись вопросом о том, почему представитель господствующего класса выступил против своего общества, Плеханов проследил пути идейно-нравственного становления Герцена. «От кого же мог ждать пробудившийся ребенок поддержки своим свободолюбивым стремлениям? Кто мог ответить ему на те вопросы, которые вызваны были в нем “картечью и победами, тюрьмами и цепями”? Ответили его учителя – “русский” и “французский”. Прежде всего мальчик обратился к “русскому” учителю И.Е. Протопопову. Того глубоко тронули его признания, и, уходя домой с урока, он обнял мальчика со словами: “Дай бог, чтобы эти чувства созрели в вас и укрепились“. После этого он стал носить ему запрещенные стихотворения: “Думы” Рылеева, “Кинжал” и “Оды на свободу” Пушкина»[63].

На влияние Протопопова указывал и Я. Эльсберг, по мнению которого юный Герцен даже чувствовал себя последователем декабристов[64].

Если Я. Эльсберг подчеркивал значение воспитания в формировании протестантского духа Герцена, то Плеханов видел еще более близкий источник оппозиционности – это общение молодого барина с прислугой и простыми людьми: «Герцен решительно оспаривает дворянский предрассудок, согласно которому крепостная прислуга могла только развращать барских детей. “Напротив, – говорит он, – она, эта передняя, с ранних лет развила во мне непреодолимую ненависть ко всякому рабству и ко всякому произволу. Бывало, когда я еще был ребенком, Вера Артамоновна, желая меня сильно обидеть за какую-нибудь шалость, говаривала мне: “Дайте срок, вырастете, такой же барин будете, как другие”. Меня это ужасно оскорбляло. Старушка может быть довольна – таким, как другие, по крайней мере, я не сделался” <…> Приводимое здесь Герценом пророчество его нянюшки чрезвычайно характерно. Крепостная прислуга, по горькому опыту, знала, что иное дело – психология “барского дитяти”, а иное дело – психология взрослого барина. Барином человек не родится, а становится… Но в исключительные эпохи, – недалекие от момента крушения данного порядка, – известная часть юных кандидатов на роль эксплуататоров не подчиняется этому общему правилу. Она состоит, разумеется, из наиболее отзывчивых индивидуумов. Герцен принадлежал к их числу, и по этой причине не сбылось по отношению к нему мрачное, на горьком опыте основанное, пророчество его няни Веры Артамоновны»[65].

В становлении характера будущего мыслителя, безусловно, огромную роль следует отвести психологическим факторам, чертам его характера. Определенные качества он, по-видимому, воспринял от отца, воспитавшего в сыне гипертрофированное чувство собственного достоинства и некоторого превосходства над другими. Любопытно, что именно в юности зародилось то явление, которое сам Герцен назвал «мещанством». Показательно, что это слово он взял у отца – «мещанское воспитание», которое, по мнению его родителя, отлучало человека от всякого людского общества». Так отец из резвости мальчика «развил непокорность» в нем[66].

Из этого качества, видимо, вырос невероятный гиперкритицизм Герцена, проявлявшийся в полемике со своими идейными оппонентами и друзьями.

Так, еще в юношеские годы бессознательно, в результате первых жизненных впечатлений, формировались у Герцена индивидуально-неповторимые черты характера, сказавшиеся на его мировоззрении. В этой связи нам кажется плодотворным подход Семена Франка о роли бессознательных, психических факторов формирования личности, поскольку «бессознательная, органически впитанная и превратившаяся в инстинкты философия бывает гораздо крепче и могущественнее по своему практическому эффекту, чем теоретически продуманное и критически проверенное мировоззрение». По справедливому замечанию Франка, «все бессознательные переживания более близки к интимным, внутренним волевым сторонам психики, вообще интенсивнее и значительнее по своим действиям, чем рациональные мотивы, находящиеся в зависимости от менее устойчивых интеллектуальных моментов. Однако за эту крепость и силу бессознательные идеи платят своей стихийной слепотой, которая часто приводит к роковым для человека ошибкам и ложным шагам»[67].

Впрочем, любые иррациональные и психологические импульсы нашли подкрепление в Московском университете, где сложилась прочная, основанная на нравственных идеалах общественная атмосфера протеста. «Мы были уверены, что из этой аудитории выйдет та фаланга, которая пойдет вслед за Пестелем и Рылеевым, и что мы будем в ней. Молодежь была прекрасная в наш курс. Именно в это время пробуждались у нас больше и больше теоретические стремления. Семинарская выучка и шляхетская лень равно исчезали, не заменяясь еще немецким утилитаризмом, удобряющим умы наукой, как поля навозом, для усиленной жатвы. Порядочный круг студентов не принимал больше науку за необходимый, но скучный проселок, которым скорее объезжают в коллежские асессоры. Возникавшие вопросы вовсе не относились до табели о рангах. С другой стороны, научный интерес не успел еще выродиться в доктринаризм; наука не отвлекала от вмешательства в жизнь, страдавшую вокруг. Это сочувствие с нею необыкновенно поднимало гражданскую нравственность студентов. Мы и наши товарищи говорили в аудитории открыто все, что приходило в голову; тетрадки запрещенных стихов ходили из рук в руки, запрещенные книги читались с комментариями, и при всем том я не помню ни одного доноса из аудитории, ни одного предательства»[68].

В немалой степени молодому «бунтарству» способствовала и культурная атмосфера времени – дух романтизма, распространявшийся в то время в России. Видимо, не случайно юный Герцен увлекался Шиллером[69]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Булгаков С.Н. От марксизма к идеализму. Статьи и рецензии 1895–1903. М.: Астрель, 2006. С. 538.

2

Там же. С. 540.

3

Страхов Н.Н. Борьба с Западом в нашей литературе. Исторические и критические очерки. СПб.: Тип. C. Добродеева, 1882. Ч. 2. С. 2.

4