Полная версия

Александр Александрович Максимов

О гимназических годах А. А. Максимова почти ничего не известно, за исключением того, что он окончил гимназию первым из учеников, с золотой медалью {13} и в восьмом (выпускном) классе его балл, судя по сохранившемуся в архиве классному журналу, составлял 4,69 [31, 110]. Такой балл считался чрезвычайно высоким, и немногие ученики могли им похвастаться [31, 110]. Никаких воспоминаний одноклассников о Максимове в гимназическую пору не сохранилось, но, судя по его скрытности, проходящей главной чертой характера через всю жизнь, вряд ли стоит предполагать наличие у Александра теплых отношений с кем-либо из них. Нет и никаких свидетельств относительно увлечений Максимова чем-либо или кем-либо. Скорее всего, сосредоточенность на себе и на своих успехах в учебе не оставляла для этого ни сил, ни времени.

Глава 3

Студент Императорской Военно-медицинской академии (1891–1896)

Если исходить из утверждения, что А. А. Максимов происходил из семьи зажиточного купца, то трудно понять, почему гимназия и Военно-медицинская академия, а не коммерческое училище (которое, наряду с реальным училищем, имелось в составе школы К. И. Мая) были выбором для единственного сына в этой семье. Другое дело, если полагать, что коммерческая деятельность, доставившая гораздо больше хлопот и разочарований, чем прибыли, не рассматривалась семьей А. А. Максимова как надежное занятие, по крайней мере в сравнении с профессией успешного врача. В таком случае выбор Императорской Военно-медицинской академии кажется совершенно очевидным. По имеющимся сведениям, Максимов был принят в качестве своекоштного студента, т. е. обучающегося на свой счет и не получающего казенной стипендии от Академии [78]. Это, однако, не означает, что он действительно учился только на средства своей семьи. В протоколах Конференции ВМА сохранилась запись о том, что во время всего обучения студент А. А. Максимов получал именную «стипендию Дуброво», которую он после окончания курса просил сохранить за ним на время прохождения докторантуры (эту просьбу Академия удовлетворила) [78].

К счастью, в отличие от гимназических лет, годы пребывания А. А. Максимова в Академии нашли отражение в воспоминаниях сокурсников, и, в первую очередь, в превосходных мемуарах В. А. Оппеля, которому принадлежит, пожалуй, наиболее рельефный «портрет» Александра: «Среди новых товарищей некоторые бросались в глаза. Удивительно, что глаз сразу отличает в толпе – а ведь сумма студентов также представляет собой толпу студентов – выдающиеся фигуры. На первом месте по своей оригинальности стоял А. А. Максимов. Его быстро узнала вся Академия. В университете в то время появились так называемые белоподкладочники. Это были студенты преимущественно юридического факультета, которые носили сюртучки с иголочки, сюртучки обязательно на белой подкладке. У этих студентов грудь всегда была колесом, шпага широкая и длинная, как меч, далеко выглядывала за полу сюртука. Студенты эти фланировали по Невскому и набережной, наводняли театры и концерты, болтались целый день по визитам, проводили ночи на балах. Их идеалом были офицеры Конного или Кавалергардского полков. Этих студентов звали „белоподкладочники“. В этом роде, но не совсем, был Максимов.

Императорская Военно-медицинская академия. Фото 1914 г.

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File: Vma_by_Bulla.jpg)

Совсем мальчишка – он был самый молодой студент в Академии – он был всегда с иголочки одет, всегда носил шашку. Он с уважением относился к форме, таким он остался до сих пор. Насмешки его не трогали. Он был слишком убежден в своей правоте, чтобы изменить своим привычкам и взглядам. В противоположность „белоподкладочникам“, Максимов был лучшим студентом на курсе по учению. Гимназию он кончил с золотой медалью. Академию окончил первым. Так с первого курса и было видно, что он кончит первым. Всегда на первой скамейке, всегда с тетрадками, чуть ли не самый аккуратный посетитель всех лекций, Максимов резко выделялся своей оригинальностью. И нужно было быть случаю, который он до сих пор с досадой вспоминает. Будучи аккуратен к форме, конечно, Максимов был аккуратен и в отдании чести. Однажды, когда он шел с группой студентов с одной лекции на другую, по Нижегородской, по которой студенты шли, проезжал Пашутин [начальник Военно-медицинской академии. – В.М.]. Студенты не отдали чести. Не отдал чести и Максимов, причем не отдал только потому, что не заметил начальство. Начальство же заметило непочтение. Оно остановило извозчика, подозвало студентов, и вот Максимова отправили в комендантское. Вышло совсем глупо. Но отсидеть пришлось» [67, с. 135–136].

«По вечерам шли практические занятия по диагностике. Велись они большею частью помощниками Чудновского. Мы усердно слушали больных, прислушиваясь к шумам сердца, учась различать „бронхиальное“ дыхание от „везикулярного“ и „жесткого“. В палатах полутьма, часть больных на койках, страдают, часть больных полусидит. Все таинственно. Подводит ассистент к одному больному, подводит к другому. Показывает чахоточных, учит выстукивать, учит ощупывать. Мы старательно и серьезно следуем из палаты в палату. Вспоминаю при этом Максимова. Он занимался в той же группе, в которой и я. Максимов с первых курсов решил, что врачом-практиком он не будет, что его сфера – гистология и патологическая анатомия. Потому он к больным относился с некоторой – как бы это сказать – с некоторой не то боязнью, не то брезгливостью. Он, прежде чем выслушивать больного, клал свой чистенький носовой платок на тело больного и только после этого прикладывал свое ухо, если выслушивание шло просто ухом. Если выслушивание происходило с помощью стетоскопа, то тогда наш Максимов смело клал конец трубки на больного» [67, с. 200–201].

Этот психологический портрет Максимова кажется настолько ярким и исчерпывающим, что к нему не требуются какие-либо дополнения. Это явно аутическая личность, со всеми характерными атрибутами данного типа. Не удивителен и отказ от клинической карьеры, для успеха в которой эмпатия и коммуникабельность (напрочь отсутствующие у аутистов) куда важнее способности к углубленному анализу (которые как раз являются сильной стороной аутических личностей). А вот патологическая анатомия и тесно связанная с ней гистология, дающие огромный простор для сугубо индивидуального и кропотливого научного творчества, и к тому же доставляющие огромное эстетическое наслаждение своими микроскопическими картинами, как раз в наибольшей степени соответствуют склонностям и характеру аутистов. Между прочим, именно эти специальности до сих пор являются своеобразными «ловушками» для личностей аспергеровского типа, выбравших медицинскую профессию [165], и случай Максимова прекрасно укладывается в эту тенденцию.

В формальной автобиографии А. А. Максимов упоминает, что помимо гистологии на первом курсе его увлекала ботаника {13}. Это увлечение не вылилось в серьезное научное творчество, но, по-видимому, интерес к ботанике у Максимова сохранялся на протяжении всей жизни. В воспоминаниях Маргарет Блум (жены ученика Максимова Уильяма Блума) есть свидетельство, что во время совместного отдыха в Швейцарии Максимов обожал удивлять своих спутников, называя по-латыни разные встречавшиеся на их пути растения [158][7].

Профессор К. Н. Виноградов

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File: Vinogradov_Konstantin_Nikolaevich.jpg)

Занятиями А. А. Максимова по патологической анатомии руководил профессор Константин Николаевич Виноградов. Это был типичный для того времени представитель своей профессии – крепкий специалист-профессионал, однако без склонности ставить и решать оригинальные научные задачи. Основные работы Виноградова были посвящены патологоанатомической казуистике. Главное его достижение – своего рода подарок судьбы. Уехав из столицы на профессуру в только что открытый Томский университет (для многих сотрудников переполненных столичных кафедр в то время это был единственный способ получить профессорское место), он за два года пребывания там описал новый тип гельминта человека – сибирскую, или кошачью двуустку (Opisthorchis felineus). Это был первый случай описторхоза у человека, случайно обнаруженный на вскрытии, и именно благодаря этой работе [19] имя К. Н. Виноградова до сих пор упоминают в специальной литературе. Такой же была и его докторская диссертация, которая представляет собой подробное описание единичных случаев сапа и сибирской язвы [18]. И нет ничего странного, что первые работы Максимова, которые вышли из лаборатории Виноградова, также посвящены детальному описанию случаев редких патологоанатомических изменений, найденных при вскрытии.

Именно к такого рода публикациям принадлежит самая первая работа А. А. Максимова «К вопросу об ангиомах гортани». Она была представлена академической Конференции в 1894 г. и опубликована в газете «Врач» в 1895 г. {1}. За эту работу автор удостоился премии «имени профессора, действительного статского советника Т. Иллинского» {13}[8].

Одновременно с учебой в Академии и обработкой секционного и операционного материала Максимов выполнил свое первое довольно крупное морфологическое исследование экспериментальной патологии – «Гистогенез экспериментально вызванного амилоидного перерождения печени у животных». Это исследование имеет сразу несколько черт, типичных для последующих работ Максимова: изысканную гистологическую технику, детальность описаний, исследование на животных из разных классов позвоночных, интерес к субклеточным структурам, и, конечно, очень хорошо выполненные цветные таблицы рисунков описанных структур. Оно было напечатано в год выпуска из Академии в первом томе только что организованного «Русского Архива патологии, клинической медицины и бактериологии» (1896) {3} и подано на конкурс Конференции ВМА (под девизом «Aller Wahrschein-lichkeit nach wird sich das Gebiet dieser Dinge allmählich vergrössern»[9]), где удостоено золотой медали [79][10].

Таким образом, ко времени окончания Академии А. А. Максимов был уже автором трех[11] печатных работ, хотя и вышедших в малопрестижных тогда русских изданиях. Потом работа об амилоидозе была переведена им на немецкий язык и послана в главный патологоанатомический журнал того времени – Вирховский Архив, в котором и опубликована через два года {10}.

Академию А. А. Максимов окончил в 1896 г., первым по успеваемости (из 109 выпускников), с занесением имени на мраморную доску в актовом зале Академии и с награждением «премией имени заслуженного профессора, действительного статского советника И. Буша» {13}. В этой истории не обошлось без воли нелепого случая. По воспоминаниям В. А. Оппеля, он и А. А. Максимов были практически равными конкурентами на первое место в академическом выпуске. Дело решил низкий балл, полученный Оппелем на экзамене по офтальмологии, который ему неожиданно выставил не отличавшийся особой строгостью профессор Л. Г. Беллярминов (возможно, в отместку за свою неспособность поставить диагноз при обследовании студента Оппеля, обратившегося к нему на прием по поводу глазных симптомов при гнойном гайморите) [67]. Так имя Максимова оказалось увековеченным на мраморе Академии.

Глава 4

Докторант Академии (1896–1898)

16 ноября 1896 г. А. А. Максимов «по конкурсу, также первым, оставлен Конференцией на 3 года при Академии для дальнейшего усовершенствования в избранной им специальности – по собственному желанию на свой счет» {13}. Так об этом говорит скучная протокольная запись в диссертационной автобиографии. К счастью, этот конкурсный день оказался достаточно подробно описан в мемуарах В. А. Оппеля, тоже конкурировавшего за место при Академии: «День конкурса обычно торжественный день. Конференция начинается в 10 часов утра. Студенты, теперь уже врачи, собирающиеся конкурировать, скопляются в передней. Профессора в заседании Конференции выбирают тему для сочинений. Нам была дана тема „Самоотравление организма, как причина заболевания“. Тема мне известная, тема, которой я, будучи студентом, интересовался, так что писать мог легко.

Когда тема профессорами выбрана, тогда молодых врачей приглашают в Конференцию. Они стоят, вcтают и профессора. Ученый секретарь читает тему. Начальник Академии дает разъяснения о том, как писать, как заклеивать конверты и т. д. Врачи удаляются в Актовый зал, а профессора расходятся по своим делам. Дается на писание около 5–6 часов.

Конференция собирается вновь в 7 часов вечера. Зала ярко освещена, почти все профессора присутствуют, посреди длинного стола стоят угощения, так как сидеть приходится долго: разносят чай. Начинается чтение сочинений. Вскрывается только конверт с сочинением, на нем и на конверте, в котором таится фамилия писавшего, ставится соответствующий номер. Профессора читают по очереди. Иногда сыпятся замечания: если написано что-нибудь очень несуразное. Иногда слышатся одобрения, иногда перекликаются насчет сочинения, но больше каждый сам соображает или советуется с соседом касательно оценки сочинения. Так читаются все поданные сочинения. А их иногда бывает до 70! Ясное дело, чтение затягивается далеко за полночь, кончается иногда чуть не в 5 утра.

Когда кончилось чтение сочинений, то каждое сочинение баллотируется. Число выборных и черных шаров считается. Допускаются к дальнейшему конкурсу только те сочинения, которые получили избирательное большинство. Остальные сочинения, т. е. конверты с фамилиями провалившихся при баллотировке сочинений, не вскрываются. Зато вскрываются конверты с фамилиями выборных. Теперь к количеству выборных шаров прибавляется количество пятерок, полученных на выпускных экзаменах, и по сумме устанавливается очередь оставления при Академии.

Сочинение, как я сказал, мне было писать нетрудно. Но я очень беспокоился о своем почерке. Читать его весьма затруднительно. Не знаю, почерк ли помешал или сочинение недостаточно понравилось, но я получил самое меньшее избирательное число шаров за сочинение. Сумма с отметками была почтенная. Тем не менее, конкурируй я на казенный счет, я бы уступил бы пальму первенства другому. А тут вышло так, что все 7 казенных вакансий были тоже заняты, а на свой счет конкурировали два человека: Максимов и я. Максимов остался, да он остался бы и на казенный счет, а я остался потому, что конкурировал на свой счет.

Когда конкурс подходит к концу, молодые врачи, заинтересованные, собираются в передней и ждут. Ждали и мы. Ждали часов до 3 ночи. Наконец, отворились двери Конференции, вышли некоторые профессора и прочли нам список оставленных при Академии» [67, с. 228–229].

Формально Максимов был зачислен в качестве врача Клинического военного госпиталя и преподавателя кафедры патологической анатомии [72].

Этот краткий трехлетний период в жизни А. А. Максимова, как никакой другой, отмечен лихорадочными «поисками себя», своего места в науке и своей темы. В это время еще выходят его статьи, посвященные патологоанатомической казуистике, по-видимому, выполненные в студенческие годы {7, 8}. Но, очевидно, он понимает, что описание случайных редких находок на вскрытиях – хорошая забава, скрашивающая жизнь патологоанатома-практика, но тупиковый путь для настоящего ученого. Работа по экспериментальному исследованию амилоидоза тоже не родила у Максимова каких-либо идей, делающих ее дальнейшее развитие перспективным (да и не могла родить, так как рутинная светооптическая морфология к тому времени уже сделала практически все от нее зависящее, и для прогресса в изучении амилоидоза требовались уже биохимические подходы, полностью отсутствовавшие в конце ХIX в.).

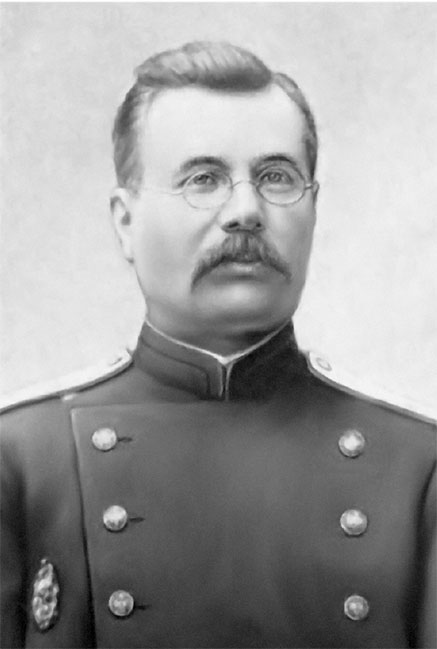

А. А. Максимов – выпускник Военно-медицинской академии

(https://picryl.com/topics/alexander+a+maximo)

Максимов принимается за исследование эмболии легочной артерии в эксперименте, обращая особое внимание на важную для клиники эмболию элементами плаценты {4}. Для этой работы ему понадобилось множество беременных крольчих, а для распознавания того клеточного материала, который попадает в легкие – детальные данные по цитологии плаценты. Эти два обстоятельства привели к тому, что у него в руках оказалось настолько большое число гистологических препаратов последа кролика, что на этом побочном материале удалось написать две крупные морфологические работы, напечатанные в авторитетнейшем журнале того времени – «Архиве микроскопической анатомии» («Archiv für Mikroskopische Anatomie») {6, 20}. Может быть, данный факт и не имел бы такого уж большого значения, если бы единственное представление Максимова на Нобелевскую премию, сделанное А. С. Догелем, не начиналось с упоминания именно этих вполне добротных, но все же не эпохальных работ. Работа о паренхиматозной эмболии легких закончилась публикацией статьи в Вирховском Архиве {9}. Как и в случае с амилоидозом, едва ли можно было ожидать значимых результатов при разработке этой темы стандартными морфологическими методами.

В этот же период появляются первые работы А. А. Максимова по гематологии, по-видимому, также связанные со случайными наблюдениями над изменениями эритроцитов на мазках крови {12, 14, 15}. Правда, главный результат этих работ – утверждение о возможности образования кровяных пластинок только при разрушении эритроцитов – оказался настолько ошибочным, что в дальнейшем сам автор предпочел не упоминать об этом «достижении», а ученик Максимова У. Блум не включил первую (и наиболее «еретическую») из этих публикаций в список работ, приложенный к некрологу учителя [152].

В это же самое время, в феврале 1897 г., А. А. Максимов вступил в так называемое «Русское общество охранения народного здравия», 14 октября того же года он был избран секретарем 1-го (биологического) отделения общества {13}. Трудно сказать, как долго он пребывал членом этой организации и что вообще сподвигло его вступить в общество, главными задачами которого было изучение вопросов гигиены и алкоголизма, хотя время от времени там делались доклады на самые разные темы. В частности, на заседаниях общества Максимов рассказывал о всех тех своих работах, о которых мы говорили выше, а две из них были даже опубликованы в журнале общества в качестве предварительных сообщений на русском языке {4, 5}. Просматривая выпуски данного журнала, содержащие протоколы заседаний, нельзя не поразиться одной характерной черте Максимова, которая бросается в глаза и при изучении протоколов других научных форумов с его участием (в частности, {45, 46}), а именно – Максимов практически никогда не участвует в полемике по докладам, за исключением ответов на вопросы после собственных выступлений. В этом можно видеть продолжение тех самых проявлений аутичности и даже высокомерия, которые были отмечены еще при обучении в Академии.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Сноски

1

ДеевР.В. Научное наследие Александра Максимова и современность // Клеточная трансплантология и тканевая инженерия, 2005, № 1. С. 4–8.

2

Maynard R, Dowries N., Finney В. Histological Techniques: An Introduction for Beginners in Toxicology. – Royal Society of Chemistry, 2014.

3

Самой пространной (хотя и весьма рыхлой, и не лишенной многих лакун и неточностей) публикацией до сих пор остается 200-страничная диссертация Christian Samkiewitz на немецком языке – «Alexander Maximows Beitrag zur Theorie der monophyletischen Blutentstehung», Kattowitz, 1998.

4

Правда, здесь стоит сделать оговорку: в одной публикации кафедры гистологии ВМА [26] без всяких библиографических данных утверждается, что в США к столетию со дня рождения А. А. Максимова была издана мемориальная монография, экземпляр которой имеется в библиотеке кафедры. Надо, однако, заметить, что это настолько редкое и малотиражное издание, что все попытки найти упоминание о нем в интернете или в каталогах крупных библиотек оказались безрезультатными. Существует мемориальный сборник статей, изданный к годовщине смерти А. А. Максимова [193] финансировавшим его исследования фондом Дугласа Смита, эта книга относится к чрезвычайным библиографическим редкостям.

5

См. примечание 39.

6

Разница в 5 лет между Александром Максимовым и Клавдией исчисляется исходя из сообщения И. Э. Константинова, который на ее надгробном камне (в Америке) обнаружил следующие даты: 1869–1928 [170]. Надо, однако, иметь в виду, что после смерти брата Клавдия осталась совсем одна в совершенно чужой стране, без родственников и даже без знакомых, она не занимала никакой позиции в Чикагском университете, где работал А. А. Максимов, и оттого точная дата ее рождения могла быть просто неизвестна людям, заказывавшим надмогильную надпись.

7

Стоит заметить, что у увлечения ботаникой могла быть и другая, совершенно прагматическая мотивация. По утверждению А. П. Быстрова [16], его шеф В. Н. Тонков (он был курсом старше А. А. Максимова) тоже сперва начал заниматься на этой кафедре с целью затем получить место при ВМА, так как начальник кафедры ботаники был весьма влиятельным лицом в Академии.

8

Максимов получил половину этой премии, разделив ее со студентом Владимиром Тонковым [78], будущим известным анатомом, автором учебника и заведующим кафедрой ВМА.

9

«По всей вероятности, эта область будет постепенно становиться шире» (нем.).

10

Точнее, поданное на конкурс сочинение носило название «Об изменениях паренхиматозных клеток печени при амилоидном перерождении ее». Курьезно, но на том же заседании Конференции ВМА был награжден вольнослушатель Академии серб Ж. Михайлович за сочинение «Об отношении печеночных клеток к амилоидному перерождению печени», представленное на совсем другой конкурс – премию Т. С. Иллинского. Обе работы были представлены профессором Виноградовым. Очевидно, Виноградов питал к амилоидному перерождению такую симпатию, что даже не обратил внимание на почти идентичные заголовки работ, вышедших одновременно из его лаборатории.

11

Работа об амилоидозе, как медальное сочинение, была напечатана также в приложении к протоколам Конференции ВМА {2}.