Полная версия

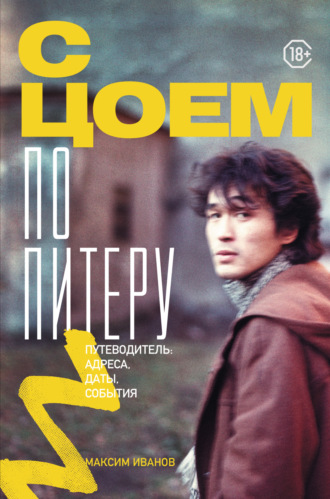

С Цоем по Питеру. Путеводитель: адреса, даты, события

В книге В. Калгина «Цой. Последний герой современного мифа» (АСТ, 2019) есть воспоминание одноклассника Виктора Дмитрия Белова: «В начале седьмого класса, а это был 1976 год, наша классная руководительница, она же завуч школы и учитель географии, привела на какое-то занятие трех новеньких и сказала, что теперь эти мальчики будут учиться с нами. Там было два офицерских сына <..> и длинненький такой Витя Цой. Из нашего класса все с ним дружили и общались, каждый знал его очень хорошо, но так получилось, что именно я на многих занятиях сидел с ним за одной партой. <..> Я видел, что новичок что-то рисует постоянно в тетрадке, и у него хорошо получается».

Во время учебы в 378-й школе Виктор уже с головой погрузился в музыку. Знакомство с Максимом Пашковым не прошло даром. Если до 5-го класса Виктор учился хорошо, то к условному 7-му классу учеба отходит на второй план. На первом, разумеется, музыка. Именно тогда у Виктора появляется первая гитара, семиструнка – подарок отца.

В своей заметке «Воспоминания об однокласснике Викторе Цое» на портале «Проза. ру» Инна Лендес, которая училась вместе с Виктором в 378-й школе, рассказывает: «Виктор был ничем не примечателен для меня, кроме своей внешности, до одного момента. Одноклассник все время что-то рисовал. Виктор сидел за партой, уткнувшись в листки бумаги, сгорбившись, как бы защищая свои рисунки от посторонних глаз. В одном из классов наши парты стояли рядом, и я обратила внимание, что Виктор рисовал весь урок. Когда класс закончился, я не выдержала и заглянула через его плечо. Цой, почувствовав кого-то за спиной, обхватил рисунок своими длинными руками, лег грудью на свое произведение, посмотрел на меня и, не проронив ни одного звука, улыбнулся своей доброй корейской улыбочкой. В его глазах я прочитала: “Это секрет”. Я успела подсмотреть, но сделала вид, что ничего не увидела. Рисунок выглядел, как современно нарисованный комикс. Не помню точно, что было на нем нарисовано, то ли рыцари, то ли звери, то ли и те и другие, но помню, что рисунок был очень динамичен, кто-то с кем-то боролся».

В 1977 году Виктор заканчивает 8-й класс. И что же дальше? У него имеется лишь аттестат о неполном среднем образовании. Родители, по всей видимости, ратовали за получение «крепкой» профессии, способной в дальнейшем прокормить семью. А что хотел сам Виктор в свои пятнадцать лет? Вероятнее всего, посвятить жизнь живописи и музыке.

Предположу, что возможность совместить получение полного среднего образования и одновременно профессии появилась в художественном училище им. В. А. Серова, куда Цой поступает в 1977 году. Специальность – «художник-оформитель».

Художественное училище им. Серова. Площадь Пролетарской диктатуры, 5Здание училища было построено в 1903 году по проекту архитектора В. К. Вейса для детского приюта барона В. Фредерикса. После революции здесь долгое время действовали детский дом, школа-интернат. Во время войны располагался госпиталь. Лишь в 1961 году там обосновалась художественная школа им. Серова. В 1980-х годах школа переехала на Гражданский проспект. Сейчас она носит имя Н. К. Рериха. А в 1990-х в этом роскошном в архитектурном плане здании разместили Генконсульство Великобритании. Художественное училище им. Серова выпустило много талантливых и известных творческих людей: режиссер Сергей Дебижев, модельер Татьяна Парфёнова, автор серии «Петербургские коты» Владимир Румянцев и многие-многие другие.

Итак, в 1977 году Виктор поступает в художественное училище им. Серова. Поступает с первого раза, хотя не всем это удавалось. В книге А. Житинского «Цой forever» Валентина Васильевна так комментирует этот эпизод в биографии сына: «Поступил он в Серовское на оформительский факультет (был еще педагогический, но я туда не хотела – они и не зарабатывают ничего! – да и Витя не хотел, и в Серовском их никто не уважал, а оформительский – это все же деньги). Но там чертить все время нужно было, шрифты всякие – короче, не для него работа. Так отец принес ему с работы кульман для черчения. Потом еще ему по математике помогал – Витя ж там должен был кончить десятилетку, так что все общеобразовательные предметы там были. То есть мы ему всем помогали, к тому же в очень доброжелательной атмосфере его растили».

Будущая специальность Цоя – художник-оформитель. В перспективе он рисовал бы на предприятиях лозунги из серии «Вперед к победе коммунизма!», афиши в кинотеатрах или плакаты в магазинах. А может, оформлял бы интерьеры домов культуры или какого-нибудь детского садика. Но гитарные струны оказались тяжелее рисовальной кисти и карандаша. Или легче – как посмотреть. Виктор осилил лишь один год обучения. Его отчислили с формулировкой «за неуспеваемость». Но за что на самом деле – действительно за неуспеваемость или все же за музыку и рок-н-ролльную внешность? Впрочем, сам Виктор в одном из интервью говорил, что, если бы его не отчислили, то он все равно бы ушел из «Серовки». Причина, вероятно, проста: отсутствие интереса к учебе и, напротив, сильное увлечение музыкой. К слову, в этом же училище на курс старше учился Георгий Гурьянов.

В книге В. Калгина «Виктор Цой. Последний герой современного мифа» можно прочитать воспоминания бывших студентов училища, где упоминается, что преподаватель, а позже директор училища С. А. Кирпичёв отмечал несомненные художественные способности студента Цоя, но рассказывал, что нрав у него был независимый, а занятия он игнорировал. Другой преподаватель вспоминает, что Цой «писал хорошие натюрморты, а на втором курсе начал писать кривые рожи, вследствие чего вылетел из училища».

Если заглянуть в зачетную книжку Виктора за первый курс обучения в училище им. Серова, то можно увидеть, что Виктор сдавал зачеты и экзамены в основном на тройки. Исключение составляют литература и русский язык, по которым «5» и «4» соответственно.

Можно представить реакцию родителей Виктора, когда они узнали об отчислении сына из училища. Возможно, даже прозвучала фраза: «Не хочешь учиться – иди работать!». И Виктор, по воспоминаниям Роберта Максимовича, действительно ненадолго устроился на завод. Но работа на заводе – не сахар. Уже в том же 1978 году Виктор поступает в вечернюю школу.

Вечерняя школа № 147. Московский проспект, 164Здание бывшей вечерней школы было построено в 1936 году в стиле сталинского неоклассицизма. Хмурая, аскетичная архитектура отдаленно напоминает уменьшенную модель «Большого дома» на Литейном проспекте. Сегодня здесь Морская школа.

От дома Виктора на Бассейной до вечерней школы – всего пара остановок на автобусе или одна остановка на метро. Вечерняя школа, как известно, – спасательный круг для тех, кто по тем или иным причинам своевременно не получил полное среднее образование. Днем работаешь, вечером учишься. Ночью спишь. Затем все по новой. В перспективе два спокойных года обучения. Родители довольны, и можно заниматься чем хочешь. Например, музыкой. Именно тогда Виктор с Максимом Пашковым играют в группе с провокационным и одновременно литературным названием «Палата № 6». Цой – басист. В интернете можно найти запись этих первых рок-экспериментов.

В 1980 году Виктор получил аттестат о полном среднем образовании и характеристику для поступления в вуз: «Цой Виктор Робертович, 1962 года рождения, русский, б/п, поступил в 147 вечернюю школу в 1978 году. За время учебы в школе проявил себя дисциплинированным, вежливым, внимательным учащимся. Более склонен к гуманитарным предметам. Много читает, рисует. Принимал активное участие в оформлении школьных вечеров, конференций по предметам. Пользовался уважением среди товарищей класса и учителей».

Вообще, период обучения в вечерней школе (1978–1980) – это время знакомств Виктора Цоя с теми, о ком он пел «Мои друзья всегда идут по жизни маршем», – Игорем Пиночетом Покровским, Андреем Свином Пановым, Евгением Юфитом, Антоном Галиным…

СГПТУ-61. Улица Стойкости, 30/2В 1980 году Цой оканчивает вечернюю школу. На руках у него аттестат о полном среднем образовании. Летом 1980 года восемнадцатилетний Виктор поступает в специальное городское профессиональное техническое училище № 61. Специальность – резчик по дереву. На сей раз учебное заведение находится не в Московском районе, а почти на окраине города – улица Стойкости, 30/2. Это район проспекта Ветеранов – того самого, где жила Марианна Родованская, где в будущем будет жить сам Виктор. Поистине рок-н-ролльный район. Здесь обитали Сергей Курёхин, заведующий фонотекой Ленинградского рок-клуба Сергей Фирсов, поэт и издатель Михаил Сапего, художник Андрей Медведев, второй президент Ленинградского рок-клуба Николай Михайлов, Илья Куликов («Зоопарк»), Вячеслав Харинов («Объект насмешек»). По некоторым сведениям, одно время здесь жил Игорь Тихомиров («Кино»). Директор группы «Кино» Юрий Владимирович Белишкин по сей день проживает на улице Стойкости.

Почему Виктор поступает именно в ПТУ? Предположим, что это был некий негласный компромисс между ним и родителями. Те, понятное дело, хотели, чтобы сын получил надежную профессию, а он, в свою очередь, стремился спокойно заниматься музыкой. Возможно, имел место немаловажный фактор отсрочки от армии. Остались ли довольны выбором учебного заведения родители Виктора? Скорее всего, нет. Тут стоит оговориться: СГПТУ-61 в отличие от обычной «путяги» имело некий художественный уклон. В теории все учащиеся как минимум должны были обладать навыками рисования. Здесь обучали не только резьбе по дереву, но и декоративной (альфрейной) росписи, резьбе по камню, лепке. Готовили будущих профессиональных реставраторов. При этом параллельно преподавали и общеобразовательные предметы, поскольку в ПТУ обычно поступали после восьмого класса. Однако ПТУ есть ПТУ. Сын-пэтэушник – страшный сон многих советских родителей. Про пэтэушников в народе слагали уничижительные анекдоты, как, например: «Собралась толпа у дороги. Прохожий спрашивает: “Что случилось?” Ему отвечают: “Да так, пэтэушника машина сбила”. Прохожий, разочарованно: “А… А я думал, человека”».

Пэтэушник в умах многих советских граждан – полугопник. То есть его поведение – на грани в лучшем случае административного правонарушения. В худшем – уголовного. Провокационный внешний вид, дерзкий взгляд. Чуть что – сразу в драку или словесную перепалку. Я помню, как учился в художественно-реставрационном лицее – бывшем СГПТУ-61. Помнится, что некоторые мастера производственной практики начинали урок с приветствия, украшенного витиеватой ненормативной лексикой. Но порядок на занятиях соблюдался. Теорию, как правило, преподавали дамы. К ним, равно как и к мастерам, относились с уважением. По крайней мере, уроки никто не срывал.

Мне удалось поговорить с мастером, который одно время вел у Виктора Цоя производственную практику. Анатолий Васильевич Бабич работает в этом учебном заведении по сей день; по его словам, Цой был весьма способным резчиком по дереву. Анатолий Васильевич показал мне мастерскую и рабочее место Виктора. Он говорил, что тогда на гитаре бренчали многие ребята – в длинном коридоре у мастерских, на крыльце училища. Обычное дело, так что Цой в этом плане нисколько не выделялся.

До сих пор в бывшем училище преподает технологию Людмила Козловская. В. Калгин в заметке «Цой нарисовал мой портрет…» в «Дзене» приводит ее воспоминания: «В то время, когда он учился у нас, он был очень молодой человек, такой же, как и все они, наши ученики. Конечно, он не был явным лидером. Но и никогда не участвовал в каких-либо драках, инцидентах. Ходил в черном свитере, белой рубашке, сапоги, помню, были такие высокие. Волосы длинные, черные… На переменах мы за учениками не следили, кто и как себя вел. А вот что касается уроков, то на уроках Цой слушал все довольно внимательно, и его никогда не выгоняли из класса. Он не был в этом смысле разгильдяем. Уроков не прогуливал, и конспекты Цоя всегда можно было смело приводить всем в пример. Там все было аккуратно записано и нарисовано. Цой был очень талантливым и вполне мог бы стать замечательным специалистом в нашей области, если бы пошел по этому пути. Но разве мы тогда могли знать, как сложится его судьба и какой путь он изберет? Слушал он все внимательно и постоянно что-то рисовал в тетрадке. И вот в один прекрасный момент я заметила, что на ватмане он нарисовал мою голову в профиль… Рисовать Цой умел очень хорошо, талант был, можно сказать, от Бога…»

Самый известный учитель, который преподавал Цою, и до сих пор работает в бывшем училище – Галина Константиновна Кононова. Она вела обязательную физику и факультативную астрономию. Последний предмет Цой изучал с огромным интересом. Известны класс и парта, за которой сидел Виктор. Он, по словам Галины Константиновны, дарил ей ландыши. А еще писал ей стихи.

Галина Константиновна рассказала такую историю. На какой-то важный праздник в ПТУ должен был приехать высокий городской начальник из районного отдела образования. У крыльца училища по этому поводу организовали торжественную линейку. Во время выноса знамен должны были включить запись гимна Советского Союза. Но что-то пошло не так – главная музыка страны никак не звучала. Руководство училища пребывало в сильном волнении – ведь это практически ЧП. И тогда на крыльцо поднимается Виктор с гитарой и, аккомпанируя себе, исполняет «Союз нерушимый республик свободных…». Директор училища хватается за сердце. Однако потом начальник из РОНО подошел к Виктору, пожал ему руку и поблагодарил за столь креативное спасение ситуации. Между прочим, те знамена сегодня хранятся в музее бывшего училища.

В бывшем ПТУ сохранился актовый зал, на сцене которого в составе группы «Ракурс» выступал Виктор Цой. Группа давала концерты на праздничных вечерах, исполняя эстрадные хиты тех лет и песни собственного сочинения. Сегодня сцена претерпела некоторые изменения, но зал остался почти в неизменном виде.

Молодой человек с гитарой – безусловный объект внимания девушек. А если он еще и обладает загадочной восточной внешностью – то и говорить нечего. Именно в ПТУ Цой знакомится с таинственной «восьмиклассницей». Неизвестно, кто эта девушка, но наверняка училась она в этом или соседнем ПТУ. Тому множество косвенных подтверждений. К примеру, Галина Кононова говорит, что, когда одна девушка из училища проходила реабилитацию после болезни в санатории под городом Пушкин, Виктор был единственным, кто приезжал ее навещать с цветами и фруктами. Алексей Рыбин, в свою очередь, вспоминает, что в ту пору Виктор бегал на свидания с некой девушкой из училища и был очень воодушевлен. Сменщик Виктора по «первой» котельной также утверждает, что Цой рассказывал о какой-то девушке из ПТУ, которая «мучила» его продолжительными прогулками вдоль трамвайных путей в районе Петергофского шоссе, а это совсем недалеко от СПТУ-61.

Что касается песни «Алюминиевые огурцы», то здесь все уже известно. Этот хит, который Виктор исполнял на концертах все 1980-е, – не что иное, как творческий плод поездки учащихся на сельскохозяйственные работы – «на картошку».

В 1981 году в училище приехала съемочная группа ленинградского телевидения, и Цоя показали в передаче «Монитор» как лучшего учащегося в своей профессии. К сожалению, эту запись мне найти не удалось.

В ПТУ Виктор учился два года. В 1982 году он выполняет дипломную работу. Эта работа – резной наличник с изображением львов и Солнца – сегодня хранится в музее училища, хотя ценность ее, понятное дело, не столько художественная, сколько историческая. Галина Кононова говорит, что Виктор мог бы выполнить работу много лучше, может быть, торопился. Сейчас прийти в музей может любой желающий, нужно только договориться с руководством училища. В этом же музее Цою посвящена целая экспозиция. При входе в бывшее СГПТУ-61 с начала 1990-х годов и по сей день висит портрет Виктора Цоя.

За свою историю описываемое учебное заведение неоднократно меняло название и статус. Изначально это было просто ПТУ-61. С 1973 года – СГПТУ-61. С начала 1990-х – Художественно-реставрационный лицей. Затем колледж «Кировский». Сегодня это Академия реставрации и дизайна.

Добавим, что училище это – поистине кузница рок-кадров. Его выпускниками в разное время были художники Кирилл Миллер и Олег Котельников. Так же как и Цой, на резчика по дереву учился здесь Николай Михайлов («Бригадный подряд»). Не в этом здании, а в филиале училища на улице Морской Пехоты, 14, постигали реставрационное мастерство Андрей Князев и Михаил Горшенёв из группы «Король и Шут». По некоторым сведениям, в этом же ПТУ учился и Сергей Шнуров.

Глава 3. Где жил Цой

Первый дом Виктора Цоя. Московский проспект, 193Первый дом Виктора Цоя – квартира, в которую принесли новорожденного Виктора и где прошли первые четыре годы его жизни. Это квартира семьи Валентины Васильевны Гусевой, в которой она жила с сестрой Верой и родителями – отцом Василием Филимоновичем и мамой Марией Иосиповной.

Московский проспект, 193. Номер квартиры здесь и в дальнейшем я указывать не стану, но пытливым читателям могу кое-что подсказать. Если посмотреть на дом со двора, самая крайняя парадная по левую руку – то, что нам нужно. Второй этаж.

Не выходя со двора, обернемся на 180 градусов и увидим детскую площадку. Почти с полной уверенностью можно сказать, что эта площадка и шестьдесят лет назад находилась на том же самом месте. Здесь гулял, играл маленький Витя. Местонахождение таких дворовых объектов, как детская площадка, гаражи и, уж извините, помойки, на протяжении многих десятилетий за редким исключением не меняют своего местоположения.

В книге А. Житинского «Цой forever» Валентина Васильевна вспоминает: «Мы всю жизнь прожили в Московском районе. Я Витю принесла из роддома в дом, который напротив Ленина стоит на Московской площади. Московский, 193, мы все там жили с родителями в двухкомнатной квартире».

Двухкомнатная квартира на шестерых. Не разбежишься, тем более что в семье молодые – Валентина Васильевна и Роберт Максимович – которым, понятно, необходим был «свой угол», свое личное пространство.

Валентина Васильевна вспоминает памятник Ленину на Московской площади перед Домом Советов. Все так, да вот только памятник по проекту М. К. Аникушина установили в 1971 году, уже после того, как Виктор с родителями переехал на другую квартиру.

Московский, 193. Дом-красавец, дом-гигант в стиле сталинского неоклассицизма. Его брат-близнец – точная копия – стоит на противоположной стороне Ленинского проспекта (Московский, 191). Эти дома были построены в 1953–1956 годах по проекту архитектора С. Б. Сперанского.

В 1960-х и позднее на первом этаже дома 193 находился гастроном. Есть фотография маленького Вити с родителями у этого дома. Сегодня здесь книжный, детский магазины и отделение банка.

Где еще гулял четырехлетний Витя Цой? Вполне вероятно, в Московском парке Победы, там летом работал цирк шапито. Неизбежно – у Дома Советов, на Московской площади, которая в начале 1960-х годов выглядела, конечно, несколько иначе, чем сегодня.

Валентина Васильевна и Роберт Максимович делали все возможное, чтобы приобрести собственное жилье и отделиться от старшего поколения. Родители Виктора в ту пору много работали. Отец уезжал в дальние долгие командировки. И вот в 1966 году семья Цой переезжает в новую двухкомнатную квартиру кооперативного дома.

Второй и третий дом Виктора Цоя. Проспект Космонавтов, 76. Улица Пулковская, 17Второй дом Виктора Цоя – это типовая кирпичная девятиэтажка 1966 года постройки по адресу: проспект Космонавтов, 76. Район новостроек, более тихий, чем бурлящий Московский проспект. Хотя машин и меньше, но шум от строящихся неподалеку домов, наверное, все же доносился со всех сторон. Рядом много детсадов и школ. В одну из таких школ (№ 362) в 1969 году и отправится в первый класс семилетний Витя Цой.

В это же самое время на проспекте Космонавтов подрастают будущие друзья Виктора – Андрей Свин Панов, Алексей Рыбин и Олег Валинский.

В доме на Космонавтов Виктор с родителями прожил целых семь лет. А потом в семье Виктора происходят драматические события. В 1973 году из семьи уходит Роберт Максимович. Родители разводятся и разменивают так нелегко доставшуюся им кооперативную квартиру. Валентина Васильевна с Виктором переезжают в точно такой же, как и прежде, девятиэтажный кирпичный дом 1965 года постройки. Только квартира на сей раз однокомнатная. Новый адрес – Пулковская улица, 17. Это недалеко от предыдущего места жительства, тот же микрорайон. Здесь тоже все новое. Невольно вспоминается: «Мы родились в тесных квартирах новых районов». Вокруг пустыри, строящиеся дома. Для взрослых мало интересного, но для мальчишки – наоборот. Карьеры, стройки, есть где поиграть в войнушку и просто полазать там, где нельзя и опасно. Из достопримечательностей – открытая в 1972 году станция метрополитена «Звездная» и линия электропередачи, которая проходит как раз в районе улицы Ленсовета. И тогда, и сейчас ЛЭП – излюбленное место прогулок. Этот район – южная окраина города. За метро «Звездная» тогда начинались поля-луга, там Пулковское шоссе, знаменитая садоводческая фирма «Лето» и аэропорт Пулково.

На Пулковской, 17, Виктор с мамой живут около двух лет.

Четвертый дом Виктора Цоя. «Дом со шпилем», или «генеральский дом». Улица Бассейная, 41Это самый известный (не считая Ветеранов, 99) ленинградский адрес Виктора Цоя. Здесь Виктор прожил примерно семь лет. Приехал Виктор в дом на Бассейной школьником, а покинул его двадцатилетним женатым (хоть это был и гражданский брак) человеком.

Здесь, на Бассейной, Виктор написал первые свои песни – собственно, весь репертуар альбома «45». Вообще, это время всего первого. Первые аккорды на гитаре, первая затяжка сигаретой, первый глоток портвейна. Первые очарования и разочарования. Возможно, первая юношеская влюбленность.

Именно в это время – во второй половине 1970-х – в жизни Виктора появляются те самые «друзья», которые «идут по жизни маршем»: Игорь Пиночет Покровский, Алексей Рыбин, Андрей Свин Панов, Олег Валинский, Антон Галин… Захаживал к Виктору в гости и сын писателя Бориса Стругацкого – Андрей. У всех одинаковый интерес – музыка.

Как же семья Цоя оказалась на Бассейной, 41?

В 1974 году умирает Василий Филимонович Гусев – отец Валентины Васильевны. Ее мама с сестрой по-прежнему живут на Московском, 193. Сама Валентина Васильевна с Виктором – на Пулковской улице, 17. Примерно в это время Роберт Максимович возвращается в семью. К этому времени он, как инженер оборонного предприятия, получает добротную трехкомнатную квартиру в сталинском доме на Бассейной улице, в так называемом доме со шпилем, или генеральском доме. Здесь семья вновь и воссоединилась.

Если смотреть на «дом со шпилем» со стороны Московского проспекта, мы видим одно большое строение на углу Бассейной улицы и упомянутого проспекта. На самом деле это три разных дома – дом Цоя (Бассейная, 41), элемент с «башней» (Московский, 190) и дом справа от «башни» (Московский, 192). Все три дома были построены по проекту архитекторов Г. Симонова, Б. Рубаненко и В. Васильковского. Непосредственно дом на Бассейной, 41, начали возводить еще до войны, а завершилось строительство только в 1951 году. Все дома построены в стиле сталинского неоклассицизма, характерного для Московского проспекта.

Доминанта этого комплекса – элемент с башенкой и шпилем высотой 76 метров, с венчающей его пятиконечной звездой. У подножия шпиля по периметру расположены четыре фигуры как бы взлетающих в небо голубей. Здесь все понятно – символ мира. Чуть ниже по периметру башенки – скульптурные фигуры матроса с якорем и женщины с веслом (скульптор И. В. Крестовский, архитектор Л. М. Хидекель). Откуда же взялась морская тематика на вполне себе сухопутном Московском проспекте?

Дело в том – сегодня в это трудно поверить, – что по части Бассейной улицы должен был проходить Южный Обводный канал. Предполагалось, что он соединит Неву в районе Володарского моста и Финский залив на юго-западе города. Канал должен был проходить через Купчино, частично по Бассейной (прямо под окнами дома Цоя) и тянуться дальше через район Автово к Финскому заливу. Но проект оказался слишком масштабным и дорогостоящим. Кстати, от этой несостоявшейся истории с каналом идет и название Бассейной улицы (не путать с «рассеянным с улицы Бассейной» – герой Самуила Маршака жил на современной улице Некрасова).

Теперь поговорим о том, кем были условные соседи Виктора Цоя по дому, и почему, собственно, «Дом со шпилем» в народе окрестили «генеральским»? Считалось, что квартиры в этом доме предоставлялись чиновникам, инженерам и прочим гражданам с высоким социальным статусом. Известно, к примеру, что в «генеральском доме» проживали главный бухгалтер универмага ДЛТ, преподаватели института авиаприборостроения, литературовед Евгений Калмановский. Да и сам Роберт Максимович Цой был не из простых заводских рабочих.

На первом этаже дома 41 по Бассейной улице находилась чебуречная, в которой работала тетя Цоя, Вера Васильевна. Заходил ли туда Виктор, нам неизвестно, но вот то, что в этой чебуречной бывал Иосиф Бродский – факт. Композитор Исаак Шварц вспоминает, что в этом кафе он как-то случайно повстречал своего приятеля Иосифа Бродского. Тот прощался: «Исаак, я уезжаю. Вернее, меня уезжают». Встреча произошла 4 июня 1972 года. По дороге в аэропорт Пулково, перед тем как навсегда покинуть Родину, Иосиф Бродский заехал перекусить в обычное кафе на Бассейной улице. В дом, в котором через несколько лет станет жить поэт другого поколения – Виктор Цой.