Полная версия

Истории любви знаменитых людей прошлого

Истории любви знаменитых людей прошлого

Людмила Александровна Грицай

© Людмила Александровна Грицай, 2022

ISBN 978-5-0059-0537-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

История человечества сохранила для нас множество историй любви. Трагических или счастливых, радостных или печальных, занимающих всего лишь несколько дней жизни или длящихся десятилетия.

Но каждая из этих историй хранит в себе настоящую тайну: тайну рождения любви и преображения души человека, который готов выйти за пределы своего «я», чтобы обрести себя в личности Другого. Это повествования о любви, которая оказалась сильнее смерти.

Влюбленные жили в разных веках, но при этом их судьбы чем-то похожи. А вечно спешащее куда-то человечество как бесконечное «море житейское» шлифует эти истории, переходящие из века в век, рассказывая нам о смысле жизни, смерти и любви.

Поэтому, наверное, эти истории не умирают. Их передают каждому новому поколению людей, им посвящают стихи и снимают кинофильмы. Именно они формируют национальное самосознание наших современников.

Давайте и мы сегодня попытаемся вчитаться в старинные манускрипты, узнавая в легендах прошлого вечные образы Влюбленных…

Глава 1. Подвиг любви и смирения Древней Руси. О Петре и Февронии Муромских

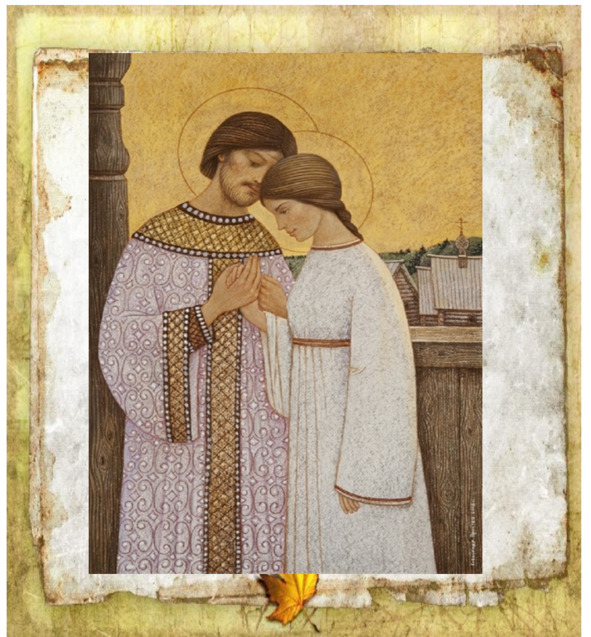

Образ Петра и Февронии

История о Петре и Февронии сегодня больше напоминает сказку, чем реальное историческое повествование. Но между тем ее главные герои причислены к лику святых. Это свидетельствует о том, что они существовали в реальности.

До наших жней дошло литературное произведение Ермолая Еразма, написанное в XVI веке, которое называется «Повесть о Петре и Февронии Муромских» [4].

Перед нами рассказ о любви между князем Петром и простой крестьянской девушкой Февронией, которая смогла излечить князя и поразила его своей мудростью.

Обстоятельства любовной истории необычны, они восходят к сюжетам о мудрой деве и сказаниям об огненном змее. Князь Петр, узнав, что огненный змей, превращаясь в человека, соблазняет жену его брата, убивает змея. Однако тот, умирая, обрызгивает Петра своей кровью, отчего у князя начинается проказа. Петр долго и безуспешно лечится. По совету знающих людей он обращается к девушке Февронии, которая соглашается его исцелить взамен на обещание жениться на ней.

Петр дает согласие на брак, однако не выполняет своего обещания, и болезнь к нему возвращается. Князь, поняв, что согрешил, нарушив свое слово, женится. Феврония становится княгиней, что вызывает недовольство бояр и окружения Петра. И только спустя годы она добивается уважения и признания. В конце своего жизненного пути Петр и Феврония добровольно уходят в монастырь, они умирают в один день и их погребают вместе.

Отметим, что даже современникам эта любовная история казалась особенной. Петр женится не обуреваемый сильным чувством, а исполняя свое слово, и только потом он понимает, что Феврония – дана ему Богом как его жена в «Вечности». Этому браку сопротивляются окружающие, но они не могут противиться Воле Всевышнего, поэтому их козни ни к чему не приводят.

Образы влюбленных одновременно традиционны и необычны. Петр – человек важный, он правитель, воин и защитник, однако все это он оставляет в конце жизни ради служения Богу. Феврония всего лишь простая крестьянка, но наделенная живым умом и христианскими добродетелями. Заметим, что образы влюбленных практически лишены эротизма. Это в целом близко народной традиции, согласно которой, показывать свои чувства на людях считалось недопустимым.

Любовь между Петром и Февронией – это глубокой духовное чувство, пронизанное взаимным уважением и верой смысл Божественного провидения. Любящие верят в милосердие Господне, и Бог позволяет им умереть в один день, победив тем самым смерть, и вместе войти в райские обители.

Так, в нашей стране была создана легенда о «идеальных» влюбленных, которые служат Богу, людям и тем самым обретают святость. Эта легенда была достаточно популярна в Древней и Средневековой Руси. Она сохранилась и в наше время, проявляя себя в почитании Муромских супругов по всей России.

Глава 2. «Любовь по Домострою». Протопоп Аввакум и его кроткая супруга

Аввакум в ссылке

Русская история XVII «бунташного» века сегодня далека от наших современников. А между тем это было время острых политических, экономических, социальных и религиозных противоречий, которое завершило эпоху Русского Средневековья.

Сама эпоха строила на идеях «Домостроя», в котором четко регламентировались отношения между людьми, личность подчинялась воле церковных канонов и народных традиций [6].

Согласно «Домострою», супруги должны вступить в брак по воле родительской, хранить себя в чистоте, рождая детей, муж должен защищать свою жену, а та в свою очередь жить в послушании мужу, следуя за ним туда, где ему доведется быть [6].

Именно этот идеал христианской семьи считался богоугодным и спасительным. На него следовало ориентироваться.

Идеал всегда трудно воплотим в жизни, но бывали и исключения…

Стремился жить по «Домострою» протопоп Аввакум – один из самых известных вождей русского старообрядчества. Он происходил из небольшого села Нижегородской земли, подростком потерял отца, и его мать выбрала для него невесту – осиротевшую четырнадцатилетнюю дочь кузнеца Настасью Марковну.

После свадьбы и рукоположения молодые жили в мире и согласии. Однако семейная жизнь усложнялась необыкновенной ревностью в вере, которая была характерна для молодого священника.

За свой аскетизм, стремление к исполнению церковных правил еще в молодости Аввакум был неоднократно бит прихожанами и осуждаем другими священниками. Но он не боялся ничего и стремился во что бы то ни стало донести до людей слово Божие и заставить их жить по канонам Церкви.

Много лишений выпало на долю священника и его семьи! Настасье Марковне на сносях с маленькими детьми пришлось однажды бежать из села, где служил супруг, в итоге ее дочь родилась в доме у чужих людей, приютивших их по дороге. Но, казалось бы, мытарства их закончились, когда Аввакума заметили церковные деятели Москвы. Даже царь Алексей Михайлович оценил его обширные познания, рвение к благочестию и помог стать протопопом и получить хорошее место для службы.

В то время патриарх Никон задумал церковную реформу для того, чтобы привести русское Православие в соответствие с древними общепринятыми канонами. Москва рассматривалась в смелых планах Никона и царя как «Новый третий Рим» – великая держава, которая объединит все христианские народы. Реформы касались, в том числе, и исправления богослужебных книг. Однако этому горячо воспротивился Аввакум, считавший, что книги переписывать – это изменять само Слово Божье, а значить служить не Богу, а его известному оппоненту.

Протопопа переубеждали, как могли, но он стоял на своем. В итоге мятежного Аввакума вместе с семьей, которая в ту пору стала уже многодетной, сослали в Сибирь. В своем Житии, написанном на склоне лет, протопоп рассказывает о тех лишениях, которые довелось пережить ему и верной жене Настасье Марковне. А испытаний на их долю выпало немало: это была и трудная дорога в Тобольск, и распри с местным воеводой Пашковым, и голод, от которого у Аввакума и Настасье Марковны умерло двое малолетних сыновей.

Описывая подвиг своей жены, Аввакум рассказывает о таком разговоре с ней:

Приду – она пеняет:«Долго ль муки сей нам будет, протопоп?»А я ей: «Марковна, до самой смерти».Она ж вздохня ответила:«Добро, Петрович.Ин дальше побредем» [1].Кротость и смирение Марковны Аввакум рассматривает как важнейшую христианскую добродетель, как покорность воле Бога и жертвенную любовь к мужу и детям.

Ссылка протопопа и его семьи в Сибири продолжалась 10 лет. Но царь Алексей Михайлович благодаря заступничеству своей жены Марии повелел Аввакуму вернуться. В то время в Москве произошли перемены: патриарх Никон был в опале, и ссыльных встретили ласково. Но протопоп ничего не хотел слушать, а твердо выступал за возвращение «старой веры». Он читал проповеди, отказывался служить по-новому в храме, не слушая просьб жены, которая умоляла его ради детей смириться и замолчать.

Аввакума вновь уговаривали прекратить свое горячее сопротивление, но он оставался все таким же твердым, как кремень. Начались новые гонения. Аввакум снова вместе с семьёй был сослан. На этот раз в Окладникову слободу на реке Мезень, в самую даль и холод Архангельской земли. Верная Марковна, накануне родившая Аввакуму их последнего девятого ребенка, отправилась с детьми в новую ссылку.

Правда, здесь мятежный священник пробыл только полтора года, его вернули в Москву, стали вновь уговаривать принять новые церковные обряды, потом расстригли и предали анафеме, вызвав недовольство народа и консервативной части боярства и духовенства.

Многих соратников Аввакума подвергли пытками и казням, его же только наказали кнутом и посадили в земляную тюрьму в заполярном городе Пустозерске, который находился в тысяче километров от Москвы.

В этих нечеловеческих условиях Аввакум и трое его искалеченных сподвижников с усечёнными языками и обрубленными кистями рук провели 14 лет. Но даже здесь верная Марковна не забыла о своем супруге, пересылая ему с верными людьми посылки. Узников содержали на хлебе и воде, поэтому забота протопопицы была очень востребованной.

Впрочем, и самой семье Аввакум на Мезене пришлось трудно. Настасью Марковну и ее двух старших сыновей посадили в тюрьму. Детей приговорили к повешению, которого они избежали, написав вместе с матерью письмо царю, что не являются врагами церкви «соборней и апостольской церкви ни в чем не противны». Приговоренных не казнили, но и свободы им не дали. Дочери Аввакума при этом были лишены всякого пропитания и вынуждены были жить на то, что им приносили люди из милости.

Между тем дух Аввакума нечем нельзя было сломить. Даже узнав об отречении сыновей и верной Марковны, он не осудил их, а только пожалел, что те, устрашившись смерти, не захотели надеть на себя «венцы мученические». Сам же он был готов к любому концу и желал умереть так, как это делали первые христиане. Протопоп потерял всякий страх, рассылая по стране свои письма с осуждением царя и с призывами отрекаться от новой веры.

Это переполнило чашу терпения царя Федора Алексеевича, который приказал подвергнуть бывшего протопопа и его сподвижников казни. В 1682 году Аввакум и его соратники были заживо сожжены в деревянном срубе в Пустозерске.

Пустозерские события 1682 года

Узнав о смерти мужа, Настасья Марковна написала слезную челобитную царю с просьбой об освобождении ее и сыновей. Ее просьба была исполнена только спустя 10 лет. Вдова вернулась с детьми в Москву, где и скончалась в 1710 году, пережив своего супруга на 28 лет.

Так завершилась жизненная история супругов. История, которая не во всем понятна нашим современникам, но вызывающая уважение к твердости убеждений протопопа и смирению его верной жены.

Глава 3. Как царь Петр свою племянницу Прасковью замуж по любви отдал

Во время правления реформатора Петра в царской семье произошла еще одна любопытная история, которая характеризует серьезную трансформацию традиций. Эта история связана с браком царевны Прасковьи, дочери соправителя и брата царя Петра Ивана.

Расскажем эту историю подробнее.

Как известно, Иван был пятым по счету сыном царя Алексея Михайловича и Марии Милославской. После смерти его старшего брата Федора Алексеевича, который не оставил наследника, разгорелось восстание. Государями одновременно были объявлены два юных наследника династии Романовых: Иван и Петр, который имел другую мать и выдвигался представителями ее рода. Правительницей при них стала небезызвестная царевна Софья.

Софья поспешила женить родного брата, желая получить законного наследника и отстранить Петра от власти. Старшая сестра выбрала для Ивана в жены Прасковью Салтыкову – девушку властную, со строгими религиозными убеждениями.

Впрочем, дождаться сыновей от этой пары Софье не довелось. У супругов родилось подряд пять девочек, трое из которых достигли совершеннолетия.

Болезненный Иван не мешал царствовать Петру, поэтому когда в возрасте 29 лет он умер, то Петр отнеся с ласкою к его вдове и дочерям, отдав им в пользование село Измайлово.

Там и выросла Прасковья со своими старшими сестрами Екатериной и Анной. По приказу дяди девочками наняли лучших немецких учителей, однако интереса к наукам никто из них не проявил. Их одевали в европейские платья, учили хорошим манерам, умению танцевать и достойно выглядеть на публике.

Царь Петр решил использовать племянниц в своей дипломатической игре, найдя им мужей среди представителей европейской знати.

И это было уже большим достижением, так как на протяжении всего XVII века царских дочерей замуж просто не отдавали, оставляя вечно томиться в теремах. Женихи-иностранцы им не подходили по вере, а свои бояре, получив жену царского рода, могли возомнить себя равными законному государю.

Таким образом, за иностранцев были выданы старшие сестры Прасковьи Анна и Екатерина. Впрочем, браки и той, и другой сложились несчастливо, царевны постоянно писали письма родным в Россию, жалуясь на свою судьбу, безденежье и жесткое обращение с ними.

Вероятнее всего, пример сестер показал Прасковье, что выйти замуж за герцога или принца – это не такая уж и радость. И она стала искать себе суженого среди «своих».

Но это было сложно сделать. Прасковья неотлучно жила при матери, строгость которой с возрастом только увеличивалась. Она подчинялась ей, не выражая свое недовольство, часто болела и была практически незаметна. Так продолжалось до смерти царицы Прасковьи в 1723 году.

Современники мало обращали на царевну внимание, однако буквально через год после кончины матери она поразила всех до такой степени, что царь Петр запретил своим приближенным обсуждать этот случай, чтобы не вызвать лишних пересудов в Европе.

А случилось следующее.

В октябре 1724 года царевна Прасковья, который в ту пору исполнилось 30 лет, родила мальчика. Подобное событие не могло не вызвать серьезных разбирательств со стороны Петра. Он приказал тайно вести розыск виновного в произошедшем. Все пытки допрашиваемых по этому делу велись в кабинете царя при его личном присутствии. Удалось выяснить, что отцом ребенка и тайным любовником царевны является генерал Иван Ильич Дмитриев-Мамонов. В ту пору ему было 44 года, он являлся вдовцом, имеющим на руках дочь.

Дмитриев-Мамонов происходил из рода Рюриковичей, однако княжеский титул утратил, был храбрым воином, участвовал во многих сражениях.

По всей видимости, Петр не только прекрасно знал заслуги своего генерала, но даже испытывал к нему симпатию. Вероятно, поэтому Дмитрий-Мамонов не был строго наказан и отправлен за содеянное в Сибирь, а отпущен подобру-поздорову.

Более того, Петр согласился на тайное венчание своей родной племянницы и генерала. Где состоялось это венчание неизвестно. Брак остался «необъявленным». Также неизвестно имя сына Прасковьи и Ивана. Существует лишь предположительный портрет этого мальчика кисти художника Никитина.

Таким образом, супруги были вынуждены скрывать свои отношения от посторонних глаз. Так продолжалось до 1730 года. Именно в этом году на престол взошла родная сестра Прасковьи Анна Иоанновна. Иван Дмитриев-Мамонов был осыпан милостями. Казалось бы, теперь Прасковья и ее супруг будут жить богатой и счастливой жизнью.

Однако всем мечтам не суждено было сбыться.

Сопровождая царицу Анну Иоанновну в Измайлово в мае 1730 года, Иван Ильич простудился и скоропостижно скончался. В тот же год умер и их с Прасковьей сын. Не пережив такого удара в возрасте 37 лет скончалась и сама царевна.

Ее похоронили с особой пышностью, однако даже Анна Иоанновна повелела не указывать на могильной плите, что сестра была замужем. Тайна так и осталась тайной. Тем более что все непосредственные участники этих событий к тому моменту уже покинули бренный мир.

Так в начале XVIII столетия русской царевне удалось выйти замуж по любви. И сам суровый Петр Первый разрешил осуществить эту мечту.

Глава 4. 24 дня счастья и жизнь, полная скорбей. Судьба княгини Натальи Долгорукой

Имя этой женщины по-настоящему открыли в XIX веке, когда в 1810 году были опубликованы мемуары Натальи Борисовны Долгорукой «Своеручные записки…» [18]. В них простыми словами она описывает свою судьбу, историю детства, юности, замужества, ссылки и трудных испытаний. Сочинение это поразило современников своей глубиной и нравственным осмыслением тех несчастий, которые выпали на долю княгини. Имя Долгорукой на долгие десятилетия стало примером верности, любви и христианского служения ближним.

Расскажем более подробно о судьбе и любви этой замечательной женщины.

Наталья Борисовна родилась в 1714 году в семье сподвижника Петра Великого графа Бориса Шереметева. Отцу ее тогда сравнялось 62 года, этот возраст считался весьма солидным. Неудивительно, что через 5 лет отец ушел в мир иной.

Девочка росла с матерью Анной Петровной, братьями и сестрами. Ее – наследницу богатого рода – любили и баловали, ей прочили счастливую жизнь и удачное замужество. В 14 лет Наталья потеряла мать, что стало для нее большим горем. Ее многочисленные родственники стремились выдать девушку замуж. Недостатков в женихах она не знала.

«Я очень была счастлива женихами, – напишет она в своих воспоминаниях. – Я не имела такой привычки, чтобы сегодня любить одного, а завтра другого, в нонешний век такая мода, а я доказала свету, что я в любви верна» [18].

Портрет Н. Б. Шереметевой в юности

Наконец, к ней посватался человек, которого Наталья полюбила от всего сердца. Звали его Иван Долгорукий. Он был старше своей невесты на 6 лет, но, несмотря на молодость, мог позволить себе вершить дела государственные.

Иван был ближайшим другом императора Петра Второго, который взошел на престол еще ребенком. Влияние Ивана Долгорукого на Петра было огромным. Долгорукий быстро добился того, что Петр отстранил от себя свою невесту – дочь всесильного Александра Меншикова Марию, лишил Меншиковых всего имущества, а самих их сослал в далекий и холодный город Березов.

Иван тут же сосватал императору в невесты свою родную сестру Екатерину, которая мечтала о браке с другим человеком, но воле брата подчинилась. В тот момент молодой князь Иван считался самым влиятельным вельможей в государстве.

Портрет Ивана Долгорукого

Родственники Натальи Шереметевой с радостью приняли предложение князя Ивана. А сама невеста, влюбленная и счастливая, считала, что «вся сфера небесная переменилась» [18].

Молодые готовились к обручению. Их свадьба должна была состояться в один день со свадьбой царя. Обручение проходило в атмосфере особой торжественности. Молодые были осыпаны дорогими подарками. Казалось, что у них впереди огромная и полная радости жизнь.

«Думала, я – первая щастливица в свете, потому что первая персона в нашем государстве был мой жених, при всех природных достоинствах имел знатные чины при дворе и в гвардии. Я признаюсь вам в том, что я почитала за великое благополучие, видя его к себе благосклонность; напротив тово, и я ему ответствовала, любила ево очень, хотя я никакова знакомства прежде не имела… но истинная и чистосердечная ево любовь ко мне на то склонила» [18], – вспоминала Долгорукая впоследствии.

Но судьба подарила Наталье и ее избраннику всего 24 дня счастья.

Все закончилось мгновенно. Император Петр внезапно заболел и скоропостижно скончался накануне своей свадьбы. Родные Долгорукого заставили князя Ивана подделать подпись царя на завещании, в котором он якобы передает власть своей невесте. Но никто из вельмож не был готов поверить Долгоруким, показывавшим это завещание. Из Курляндии для царствования была приглашена племянница Петра Великого дочь его брата Ивана Анна.

Стало ясно, что все семейство Долгоруких ждет неминуемая опала.

Наталье настойчиво предлагали отказаться от своего жениха. Но она не предала человека, которого любила, и обвенчалась с ним накануне ссылки.

В своих воспоминаниях она писала: «Войдите в рассуждение, какое это мне утешение и честная ли эта совесть, когда он был велик, так я с радостию за нево шла, а когда он стал нещаслив, отказать ему. Я такому безсовестному совету согласитца не могла, а так положила свое намерение, когда сердце одному отдав, жить или умереть вместе, а другому уже нет участие в моей любви. Я не имела такой привычки, чтобы севодни любить одново, а завтре – другова… я доказала свету, что я в любви верна: во всех злополучиях я была своему мужу товарищ. Я теперь скажу самую правду, что, будучи во всех бедах, никогда не раскаивалась, для чево я за нево пошла, не дала в том безумия Бога; Он тому свидетель, все, любя ево, сносила, сколько можно мне было, еще и ево подкрепляла» [18].

Все родственники отвернулись от Натальи, боясь гнева новой императрицы. Венчание прошло в атмосфере страха и ожидания кары.

И эта кара наступила. По повелению Анны Иоанновны Долгоруким подлежало уехать всем семейством в отдаленные деревни. Позже их сослали еще дальше – в тот самый город Березов, в котором отбывал свое наказание Александр Меншиков, в ту пору уже погребенный на кладбище города рядом со своей дочерью Марией.

Теперь в бедной избушке Меншикова жили лишенные всего имущества, титулов и званий князья Долгорукие. Семья была недружная, родственники часто сорились, и молодой княгине Наталье приходилось трудно. Но она не сдавалась, мирила окружающих, с кротостью и смирением переносила все несчастья, выпавшие на долю семьи. Княгиня смогла умилостивить сердца охранников и даже местных властей, которые стали проявлять благосклонность к ссыльным.

Но для ее мужа князя Ивана та перемена, которая с ним произошла, была невыносима. Из фаворита императора он был превращен в узника. Он позволял себя лишние разговоры, и однажды один из его собеседников написал в Петербург донос о том, что князь Иван хулит Анну Иоанновну, устраивает кутежи, ведет жизнь вольную и прочее. Сначала князя заперли в земляной тюрьме с минимальным питанием. Но уморить его с голоду не удалось только потому, что его жена умолила охранников и каждую ночь приносила Ивану немного еды, передавая ее через маленькое окошко.

Позже Наталья писала: «Истинная ево ко мне любовь принудила дух свой стеснить и утаивать эту тоску и перестать плакать, и должна была и ево еще подкреплять, чтоб он себя не сокрушил: он всево свету дороже был. Вот любовь до чево довела: все оставила, и честь, и богатство, и сродников, и стражду с ним и скитаюсь. Этому причина все непорочная любовь, которою я не постыжусь ни перед Богом, ни перед целым светом, потому что он один в сердце моем был. Мне казалось, что он для меня родился и я для нево, и нам друг без друга жить нельзя» [18].

В ту пору на ее попечении было уже двое сыновей Михаил и болезненный Дмитрий. Также Наталья помогала сестрам мужа, заботясь о всей большой семье.

В 1738 году началось новое следствие по делу Долгоруких, которое выяснило, что князь Иван участвовал в создании подложного завещания императора Петра. Князя пытали, а потом казнили, вместе с ним на гибель обрекли многих его родственников, сестер же сослали в отдаленные монастыри. Свидетели произошедшего вспоминали, что смерть князя Ивана была особо мучительна, но он сам никого не винил в ней, а во время казни только просил прощения у Бога и читал молитвы.

Наталья Борисовна долго не знала о смерти мужа. Она прожила в Березове вплоть до восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны, которая разрешила ей вернуться с детьми в Петербург. Там молодая вдова остановилась в доме старшего брата. Все свои силы она отдавала воспитанию сыновей. Когда старший сын вошел в лета, княгиня вместе с младшим душевнобольным сыном уехала в Киев, где постриглась в монахини под именем Нектария.

Именно старший сын, навещая мать в монастыре, попросил ее написать воспоминания о своей судьбе, что княгиня и сделала перед тем, как принять великую схиму.