Полная версия

Искусство и Жизнь. Том 24

Digital art curator at Tate Modern:

«We are already experimenting with metaverse exhibitions. Soon, viewers won’t just look at a painting – they’ll be able to «step inside’ it. This will change the very concept of art.»

2. Artificial Intelligence – The New Creator or Just a Tool?

2.1. Generative Art: Who Is the Author – Human or Algorithm?

AI systems like MidJourney, DALL·E, and Stable Diffusion are already creating works that sell for tens of thousands of dollars. In 2023, the AI-generated painting «Portrait of Edmond de Belamy» sold for $432,500 at Christie’s.

By 2030:

– 25—30% of the art market will consist of AI-generated art (McKinsey);

– New art genres impossible to create without algorithms will emerge;

– Copyright issues will become a major legal challenge: Who owns the artwork – the artist, the programmer, or the AI?

2.2. Algorithms Instead of Art Dealers: How AI Is Transforming the Art Business

Artificial intelligence is already being used for:

– Price forecasting (platforms like ArtRank analyze trends);

– Personalized recommendations (Artsy, Saatchi Art);

– Digital curators that design exhibitions based on audience preferences.

Head of Innovation at Sotheby’s:

«In five years, AI will predict an artist’s success with 80% accuracy. This will reshape the entire art investment system.»

3. Decentralization: The End of the Art Oligarchy?

3.1. DAOs (Decentralized Autonomous Organizations) – Collective Art Ownership

DAOs are communities that jointly purchase and manage assets via blockchain. Examples:

– PleasrDAO bought the Wu-Tang Clan album for $4 million;

– Flamingo DAO invests in NFTs and digital art.

By 2030:

– 15—20% of art transactions will occur through DAOs (Messari);

– DAO museums will emerge, where token holders vote on acquisitions.

3.2. Independent Platforms vs. Auction Giants

Traditional auction houses (Christie’s, Sotheby’s) are losing their monopoly. New players like SuperRare, Foundation, and OpenSea allow artists to sell directly to collectors.

Founder of an NFT gallery in Singapore:

«Artists used to depend on galleries. Now they can sell art directly to collectors – this is the democratization of the art market.»

4. Ecology, Ethics, and the Future of Physical Art

4.1. Sustainable Art

– Artists use recycled materials;

– Galleries adopt carbon-neutral exhibitions;

– Digital art becomes more eco-friendly than traditional art (though NFT mining remains energy-intensive).

4.2. Blockchain Against Forgeries

Technologies like Everledger and Verisart track artwork provenance, drastically reducing counterfeits.

Conclusion: What Will Art Look Like in 2030?

By 2030, the art market will be fully global, digital, and inclusive. Key changes:

– NFTs and digital art – the standard for collectors;

– AI – not just a tool but an independent creator;

– DAOs and decentralization – collective ownership of art;

– Virtual exhibitions – metaverses will replace some physical museums.

Art critic for The Art Newspaper:

«Art is no longer confined to canvas or bronze. In 2030, value will be defined not by material but by the idea and its digital expression.»

Expert Sources:

1. Deloitte (2023) – «The Future of Art Market: NFT and Digital Ownership»

2. McKinsey (2023) – «Generative AI in Creative Industries»

3. Art Basel & UBS Report (2023) – «Global Art Market Trends»

4. Messari (2022) – «DAO and Collective Art Ownership»

5. Christie’s Art Tech Report (2023) – «AI, Blockchain, and the New Art Economy»

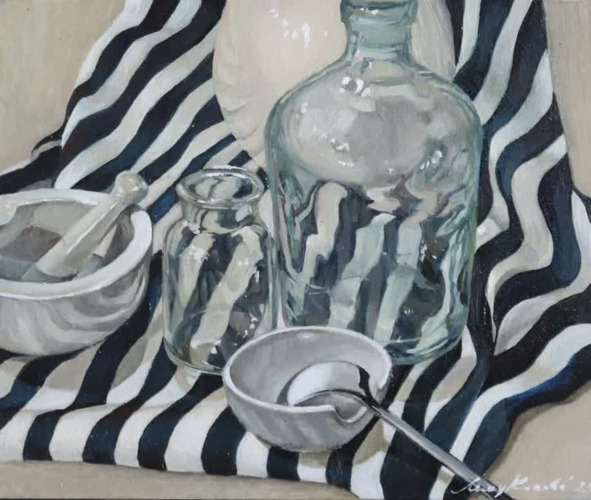

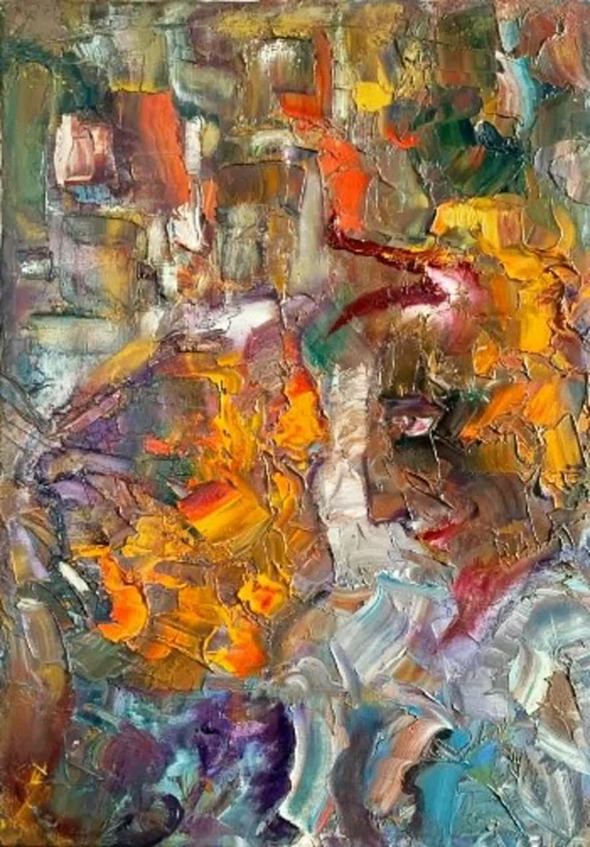

Фарфоровая хрупкость

Елена Косова (псевдоним Леонелла Вок), 1970

«Фарфоровая хрупкость» – картина-исследование неразрывной связи красоты и уязвимости, воплощенное в натюрморте. Чередующиеся темно-синие и белые полосы фона создают строгий, почти музыкальный ритм, напоминающий тиканье метронома. Этот контрастный «пульс» подчеркивает хрупкость объектов. В фокусе композиции – белоснежная фарфоровая посуда с ее идеальной гладкостью и стеклянные сосуды, чья кажущаяся невесомость граничит с исчезновением. Художница мастерски противопоставляет материи: холодная твердость фарфора контрастирует с зыбкой прозрачностью стекла, а графичная жесткость полос фона оттеняет изысканность форм. Свет здесь становится соавтором: он лепит объем, зажигает блики на глазури и превращает стекло в ловушку для лучей, выявляя буквально осязаемую хрупкость. Звон разбитой чашки (подарок дочери!) стал камертоном работы. Каждый блик на фарфоре здесь – осколок той утраты. Автор предлагает зрителю задуматься о недолговечности того, что нам дорого. Эта картина – метафора о ценности хрупких аспектов нашей жизни, будь то посуда, счастливые мгновения или отношения между близкими людьми, и об их уязвимости. Точная передача фактур – от зеркальной глазури до вибрирующей прозрачности – превращает натюрморт в глубокое философское размышление о «фарфоровой» хрупкости нашей жизни.

Картина заняла 3-ье место на выставке-конкурсе «Санкт-Петербургская неделя искусств» (СПб, 2025)

Картина вошла в книгу «Диалоги об искусстве», ISBN 978-5-0067-2782-3 (2025 год)

Фарфоровая хрупкость, 30х25 см, холст, масло, 2024

Porcelain Fragility

Elena Kosova (pseudonym Leonella Vok), 1970

«Porcelain Fragility» is a painting that explores the inseparable connection between beauty and vulnerability, embodied in a still life. The alternating dark blue and white stripes of the background create a strict, almost musical rhythm, reminiscent of a ticking metronome. This contrasting «pulse» emphasizes the fragility of the objects. The focus of the composition is snow-white porcelain tableware with its perfect smoothness and glass vessels, whose apparent weightlessness borders on disappearance. The artist masterfully contrasts materials: the cold hardness of porcelain contrasts with the shimmering transparency of glass, and the graphic rigidity of the background stripes sets off the elegance of the forms. Light here becomes a co-author: it sculpts volume, ignites highlights on the glaze, and turns the glass into a trap for rays, revealing an almost tangible fragility. The ring of a broken cup (a gift from her daughter!) became the tuning fork for the work. Every highlight on the porcelain here is a shard of that loss. The author invites the viewer to reflect on the transience of what is dear to us. This painting is a metaphor for the value of the fragile aspects of our lives, be it tableware, happy moments, or relationships between loved ones, and for their vulnerability. The precise rendering of textures – from the mirror-like glaze to the vibrating transparency – transforms the still life into a profound philosophical reflection on the «porcelain» fragility of our lives.

The painting won 3rd place at the «St. Petersburg Art Week» exhibition-competition (St. Petersburg, 2025).

The painting was included in the book «Dialogues on Art,» ISBN 978-5-0067-2782-3 (2025).

Пророчество в красках: «Всадник Апокалипсиса» Вячеслава Ли/ Prophecy in Paint: Vyacheslav Li’s «Rider of the Apocalypse»

В мире современного искусства, где так много внимания уделяется форме и эксперименту, картина, способная задеть самые глубокие струны души и заставить задуматься о судьбе человечества, становится настоящим событием. Таким явлением стало полотно казахстанского художника Вячеслава Ли «Всадник Апокалипсиса», удостоенное в 2025 году серебряной медали престижной международной премии «ART. Excellence. Awards». Эта работа – не просто изображение на холсте; это мощный манифест, художественное исследование тревог современности и тихий голос надежды.

Созданная в 2021 году, картина сегодня воспринимается как поразительное предвидение. Художник, словно провидец, задолго до глобальных потрясений сформулировал всеобщий страх перед надвигающейся тьмой. Его Всадник – это не библейский персонаж в прямом смысле, а скорее метафора той неопределённой и разрушительной силы, что рождается из самых тёмных глубин человеческой природы и технологического прогресса.

Центральный образ работы многогранен и пугающе актуален. Всадник мчится по мёртвенной земле, неся на плече не копьё или меч, а современное оружие массового поражения – смертоносную ракету. Его истинные намерения размыты: он то ли хочет уничтожить последний огонёк надежды (символически изображённый как пламя газовой горелки), то ли сам является этим пламенем, несущим очищение через уничтожение. Художник не даёт ответа, оставляя зрителю пространство для мучительных размышлений: кто он – кара или предостережение?

Пейзаж, на фоне которого разворачивается это действо, усиливает ощущение безысходности. Бледные, потрескавшиеся земли – это приговор хрупкости нашей цивилизации. Люди на полотне показаны не как активные деятели, а как подавленные, апатичные наблюдатели, чьи попытки протеста оказались тщетны. Важнейшей деталью, подчёркивающей рукотворность катастрофы, является разрушенный энергопровод. Как указано в описании, его взорвал подводный аппарат – намёк на техногенные катастрофы, которые мы провоцируем собственными руками.

Самый пронзительный и болезненный символ картины – кровь, сочащаяся из трубы повреждённого трубопровода. Этот алый поток на фоне всеобщей серости и угасания – это не просто кровь земли, это кровь человечества, боль и жертва, которую оно приносит. Это то зеркало, в которое страшно, но необходимо смотреться каждому из нас.

Однако Вячеслав Ли не оставляет нас в абсолютном отчаянии. Среди всеобщего мрака и разрушения он помещает крошечный, но невероятно сильный символ жизни и сопротивления – деревенскую ласточку. Подобно мифическому Фениксу, она воплощает собой непреходящие ценности: уют, тепло домашнего очага, веру и любовь. Её полёт – это акт величайшего мужества, напоминание о том, что даже в самом разрушенном мире всегда остаётся место для заботы и памяти.

Картина Вячеслава Ли – это больше, чем искусство. Это диагноз, поставленный эпохе, и в то же время – рецепт к исцелению. Она заставляет нас не бежать от реальности, а встретиться с ней лицом к лицу, чтобы, признав свои страхи и ошибки, найти в себе силы, подобно той самой ласточке, сберечь и защитить самое светлое, что у нас есть.

«Всадник Апокалипсиса», 127х100 см, холст, масло, 2021г.

Prophecy in Paint: Vyacheslav Li’s «Rider of the Apocalypse»

In the world of contemporary art, where so much attention is paid to form and experiment, a painting capable of touching the deepest strings of the soul and making one ponder the fate of humanity becomes a true event. Such a phenomenon is the canvas «Rider of the Apocalypse» by Kazakh artist Vyacheslav Li, awarded the silver medal of the prestigious international «ART. Excellence. Awards» in 2025. This work is not just an image on canvas; it is a powerful manifesto, an artistic exploration of contemporary anxieties, and a quiet voice of hope.

Created in 2021, the painting is now perceived as a striking foresight. The artist, like a seer, long before global upheavals, articulated the universal fear of the approaching darkness. His Rider is not a biblical character in the literal sense, but rather a metaphor for that uncertain and destructive force born from the darkest depths of human nature and technological progress.

The central image of the work is multifaceted and frighteningly relevant. The Rider gallops across dead land, carrying on his shoulder not a spear or a sword, but a modern weapon of mass destruction – a deadly missile. His true intentions are blurred: does he want to destroy the last flicker of hope (symbolically depicted as the flame of a gas burner), or is he himself that flame, bringing purification through destruction? The artist provides no answer, leaving the viewer space for agonizing reflection: who is he – punishment or a warning?

The landscape against which this drama unfolds enhances the feeling of hopelessness. Pale, cracked earth is a verdict on the fragility of our civilization. The people on the canvas are shown not as active agents but as oppressed, apathetic observers, whose attempts at protest have proven futile. A crucial detail emphasizing the man-made nature of the catastrophe is the destroyed energy pipeline. As indicated in the description, it was blown up by an underwater apparatus – a hint at the technological disasters we provoke with our own hands.

The most poignant and painful symbol of the painting is the blood seeping from the pipe of the damaged pipeline. This scarlet stream against the backdrop of universal grayness and decay is not just the blood of the earth; it is the blood of humanity, the pain and sacrifice it brings. It is that mirror into which it is terrifying, but necessary, for each of us to look.

However, Vyacheslav Li does not leave us in absolute despair. Amidst the universal gloom and destruction, he places a tiny but incredibly powerful symbol of life and resistance – a barn swallow. Like the mythical Phoenix, it embodies enduring values: coziness, the warmth of the hearth, faith, and love. Its flight is an act of the greatest courage, a reminder that even in the most destroyed world, there is always room for care and memory.

Vyacheslav Li’s painting is more than art. It is a diagnosis given to the era, and at the same time – a prescription for healing. It forces us not to run from reality, but to meet it face to face, so that, by acknowledging our fears and mistakes, we can find the strength, like that very swallow, to preserve and protect the brightest things we have.

Тихий голос новой эпохи: «Шепот» Вячеслава Ли на мировой арене/ A Quiet Voice of a New Era: Vyacheslav Li’s «The Whisper» on the World Stage

В насыщенном и многоголосом пространстве современного искусства все громче и увереннее звучит голос из Казахстана. Художники этой страны, долгое время находившиеся в тени более известных школ, сегодня выходят на международную арену, принося с собой уникальный сплав культурных кодов, исторической памяти и острого современного взгляда. Одним из ярчайших подтверждений этого стал триумф казахстанского художника Вячеслава Ли, чья картина «Шепот» завоевала 2 место на престижной Международной выставке-конкурсе современного искусства «Санкт-Петербургская неделя искусств» в 2024 году. Эта награда – не просто личный успех мастера, но и знаковое событие для всего культурного ландшафта нового Казахстана.

За гранью видимого: сцена вечного искушения

Картина «Шепот» – это не просто изображение, это тотальное погружение в состояние. Мир на полотне замирает в «липкой тишине», где малейший шепот обретает сокрушительную силу. Ли отказывается от буквальных трактовок и грубых символов. Его дьявол – не рогатое чудовище из средневековых фресок, а искуситель нового времени. Он обаятелен, убедителен, его слова находят отклик в самых потаенных уголках души. Это образ зла как внутреннего соблазна, как голоса, который говорит с нами на нашем же языке, предлагая успех, власть, любовь – в обмен на «лишь душу… или маленький компромисс».

Художник виртуозно работает с атмосферой. Композиция соткана из мрака и тепла, создавая невыносимое напряжение между притягательностью и тревогой. Фигура жертвы теряет четкие очертания, расплываясь в «полупрозрачное облако желания и страха». Это момент кризиса, точка бифуркации, где решается судьба. Мастерство Ли проявляется в умении уловить и визуализировать этот незримый, интимный процесс внутренней борьбы.

Искусство нового Казахстана: диалог с миром

Успех Вячеслава Ли на международной площадке в Санкт-Петербурге – это важный сигнал. Он свидетельствует о том, что современное искусство Казахстана вышло из национального самоосмысления и уверенно вступает в глобальный диалог. Оно перестало быть экзотичным придатком или голосом только лишь постсоветской травмы.

Художники новой волны, к которым, несомненно, принадлежит и Ли, мыслят универсальными, общечеловеческими категориями. Их работы говорят на языке современных арт-практик, но при этом сохраняют глубинную, часто невербальную связь с культурным кодом степи, ее метафоричностью и философским отношением к пространству и тишине. «Шепот» – это идеальный пример такой работы. Проблема морального выбора, внутреннего конфликта и природы искушения универсальна. Но способ ее выражения – через тишину, шепот, пространство тьмы – отсылает к той самой «глубине сердца», которая так ценится в восточной мудрости.

Заключение

Картина Вячеслава Ли «Шепот» – это больше, чем художественное произведение. Это манифест. Манифест того, что казахстанское искусство созрело для сложных тем, для тонкой психологической игры, для метафизических обобщений. Оно не боится заглядывать в самые темные уголки человеческой души и делать это с изяществом и интеллектуальной глубиной.

Победа на «Неделе искусств» – это не финиш, а яркий старт. Старт для нового этапа признания современного искусства Казахстана в мире. И «Шепот» Вячеслава Ли – тот самый тихий, но невероятно мощный голос, который заставляет весь арт-мир прислушаться.

«Шепот», 54х38 см, холст, масло, 2024 г.

A Quiet Voice of a New Era: Vyacheslav Li’s «The Whisper» on the World Stage

In the dense and polyphonic space of contemporary art, a voice from Kazakhstan is sounding louder and more confident. Artists from this country, long in the shadow of more renowned schools, are now stepping onto the international stage, bringing with them a unique fusion of cultural codes, historical memory, and a sharp contemporary perspective. One of the brightest confirmations of this is the triumph of Kazakh artist Vyacheslav Li, whose painting «The Whisper» won 2nd place at the prestigious International Exhibition-Competition of Contemporary Art «St. Petersburg Art Week» in 2024. This award is not just a personal success for the master but also a landmark event for the entire cultural landscape of the new Kazakhstan.

Beyond the Visible: A Scene of Eternal Temptation

The painting «The Whisper» is not just an image; it is a total immersion into a state. The world on the canvas freezes in a «sticky silence,» where the slightest whisper acquires a crushing force. Li rejects literal interpretations and crude symbols. His devil is not a horned monster from medieval frescoes but a tempter of the new age. He is charming, persuasive; his words find a response in the most hidden corners of the soul. This is an image of evil as an internal temptation, as a voice that speaks to us in our own language, offering success, power, love – in exchange for «just a soul… or a small compromise.»

The artist masterfully works with atmosphere. The composition is woven from darkness and warmth, creating an unbearable tension between allure and anxiety. The figure of the victim loses clear outlines, blurring into a «semi-transparent cloud of desire and fear.» This is a moment of crisis, a point of bifurcation where fate is decided. Li’s skill is manifested in the ability to capture and visualize this invisible, intimate process of internal struggle.

The Art of New Kazakhstan: A Dialogue with the World

Vyacheslav Li’s success on the international platform in St. Petersburg is an important signal. It testifies that the contemporary art of Kazakhstan has moved beyond the stage of national self-reflection and is confidently entering a global dialogue. It has ceased to be an exotic appendage or a voice solely of the post-Soviet trauma.

The artists of the new wave, to which Li undoubtedly belongs, think in universal, human categories. Their works speak the language of contemporary art practices, yet they retain a deep, often non-verbal connection with the cultural code of the steppe, its metaphorical nature, and philosophical attitude towards space and silence. «The Whisper» is a perfect example of such work. The problem of moral choice, internal conflict, and the nature of temptation is universal. But its expression – through silence, whisper, the space of darkness – harkens back to that very «depth of the heart» so valued in Eastern wisdom.

Conclusion

Vyacheslav Li’s painting «The Whisper» is more than an artwork. It is a manifesto. A manifesto that Kazakh art has matured for complex themes, for subtle psychological play, for metaphysical generalizations. It is not afraid to look into the darkest corners of the human soul and to do so with elegance and intellectual depth.

The victory at the «Art Week» is not a finish line but a bright start. A start for a new stage of recognition of Kazakhstan’s contemporary art in the world. And Vyacheslav Li’s «The Whisper» is that very quiet but incredibly powerful voice that makes the entire art world listen.

Арт-рынок в 2025 году: главные тренды, влияние генеративного искусства и стратегии художников

Введение

К 2025 году арт-рынок продолжает стремительно трансформироваться под влиянием технологий, новых поколений коллекционеров и глобальных экономических изменений. Генеративное искусство, цифровые активы, серийные работы и новые модели монетизации творчества переопределяют традиционные представления о ценности искусства.

В этой статье мы разберем ключевые тренды:

– Будет ли генеративное искусство конкурировать с традиционной живописью?

– Как меняются предпочтения коллекционеров?

– Повысится ли роль тиражного искусства?

– Какие стратегии помогают художникам максимизировать прибыль?

1. Генеративное искусство vs. традиционная живопись

1.1. Рост популярности AI-арта и алгоритмической эстетики

Генеративное искусство, созданное с помощью нейросетей (например, MidJourney, Stable Diffusion, DALL·E), уже перестало быть маргинальным явлением. К 2025 году оно занимает значительную нишу на арт-рынке благодаря:

– Доступности – любой человек может создать визуальный контент без профессиональных навыков.

– Экспериментальности – алгоритмы генерируют неожиданные композиции, привлекающие коллекционеров digital-арта.

– Интеграции с NFT – токенизация работ делает их объектом инвестиций.

Однако традиционная живопись не исчезнет, а перейдет в премиальный сегмент:

– Уникальность – ручная работа по-прежнему ценится за аутентичность.

– Тактильность – физические полотна сохраняют ауру «подлинности».

– Культурный капитал – музеи и галереи остаются оплотом классического искусства.

Вывод: Генеративное искусство займет свою нишу, но не вытеснит традиционное, а скорее создаст новый рынок цифрового коллекционирования.

1.2. Гибридные формы искусства

Художники все чаще комбинируют цифровые технологии с традиционными техниками:

– Физические картины, доработанные нейросетями.

– AR-графика, дополняющая классические холсты.

– Генеративные инсталляции в реальном времени.

Это позволяет привлекать как цифровых коллекционеров, так и ценителей материального искусства.

2. Новые предпочтения коллекционеров

2.1. Доминирование миллениалов и Gen Z

Молодые коллекционеры (25—40 лет) формируют спрос на:

– Цифровое искусство (NFT, VR-арт).

– Социально ангажированные темы (экология, инклюзивность).

– Интерактивность – искусство как опыт (перформансы, иммерсивные выставки).

2.2. Рост интереса к тиражному искусству

Раньше ценность искусства определялась уникальностью, но сегодня:

– Лимитированные серии (принты, скульптуры) становятся популярнее из-за доступности.

– NFT-эдишены позволяют продавать цифровые работы в нескольких экземплярах.

– Коллаборации с брендами (например, Louis Vuitton × художники) делают искусство частью масс-маркета.

Вывод: Серийность перестает быть признаком «ненастоящего» искусства – важнее концепция и узнаваемость автора.

2.3. Устойчивость и этичность

Коллекционеры обращают внимание на:

– Экологичные материалы (переработанные холсты, цифровые альтернативы).