Полная версия

Диверсанты в бизнесе: разведка и исцеление. Практическое руководство по выявлению, предотвращению и восстановлению от вредоносных явлений и действий внутри компании

Диверсанты в бизнесе: разведка и исцеление

Практическое руководство по выявлению, предотвращению и восстановлению от вредоносных явлений и действий внутри компании

Ольга Восторгова

Дизайнер обложки Мария Фролова

© Ольга Восторгова, 2025

© Мария Фролова, дизайн обложки, 2025

ISBN 978-5-0067-8609-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

СИЛЬНЫМ МИРА СЕГО (строго конфиденциально)

Вы знаете, что такое достигать невозможного. Договариваться с будущим, создавать целые индустрии, а не просто товар или услугу. Выдерживать темп там, где от напряжения рвется сталь. И всё же есть нечто, не поддающееся логике ни одной системы.

Лидеры, изменившие мир, всегда делали одно и то же: в решающий момент они обращались внутрь себя, погружались в молчание. Пока одни пытались оторваться от конкурентов, захватить долю рынка, истощая себя и команду в бесконечных войнах и борьбе, эти лидеры смотрели в собственную тень. Они знали: самые мощные рычаги влияния, самая большая сила скрыта в том, что нельзя контролировать напрямую.

В глубине каждого лидера есть «слепое» пятно – точка, из которой начинается ВСЕ. Не стратегия, не амбиции, не мотивация, а внутренний код. Он говорит тихо, когда все вокруг кричат. Он указывает путь, когда привычные методы перестают работать.

Эта книга не о бизнесе и не об «успешном успехе» на базе «ошибки выжившего». Она о тех инструментах, которые не просто двигают компанию, отрасль, рынок. Книга о том, что дает бесконечный источник и наполняет энергией все, на что вы направляете свое внимание, силы, время и ресурсы. Она о вас. О том, кто находится за пределами ролей, статусов и историй успеха. Без давления и громких лозунгов. Только вы и откровенный разговор о точке внутри вас, том «слепом» пятне, с которого начинается ВСЕ.

Эта книга предназначена для тех, кто ежедневно несёт ответственность за результат, кто основал или управляет бизнесом и живёт его вызовами и проблемами.

Вы привыкли к постоянной ответственности. Встречи, совещания, кадровые вопросы, производство, финансы, продажи… Но иногда возникает ощущение, что выстроенные стратегии и детально продуманные планы не работают, результаты не оправдывают ожиданий.

Статистика ведущих мировых агентств и исследовательских компаний неутешительна: только треть глобальных инициатив по трансформации бизнеса достигает поставленных целей. Большинство компаний теряют миллионы долларов на незавершённых проектах и не получают ожидаемой отдачи от вложений в цифровизацию, роботизацию и оптимизацию процессов.

Причина скрыта глубже, чем это представляется на мотивационных тренингах или в аудиториях бизнес-школ. Корень проблемы лежит в иррациональном поведении сотрудников, их страхах, бессознательных установках и скрытых формах саботажа. Традиционные методы не способны преодолеть этот барьер.

Эта книга – моя попытка ответить на данный парадокс, исходя из личного опыта, анализа многочисленных исследований и практического применения методов нейрокоучинга. Объединив накопленные знания и опыт, я пришла к пониманию процессов, происходящих не только в бизнесе, но и в обществе в целом. Результатом этой работы стало масштабное и разностороннее исследование, легшее в основу книги.

В этом пути меня поддерживали и вдохновляли Дмитрий Коршевнюк, профессор, доктор медицинских наук, исследователь в области управления стрессом, психологии лидерства и организационного поведения, автор научных работ и патентов, а также Чулпан Даниева, кандидат экономических наук, эксперт в области управления персоналом, автор книг и обучающих пособий.

Моя экспертиза в области стратегического консалтинга, операционной эффективности, цифровой трансформации и бизнес-образования обеспечила богатую основу для исследования и возможность участия в профильных комитетах Государственной Думы и Мосгордумы РФ, где именно обозначенные в книге проблемы оказываются первопричинами многих сложностей. Надеюсь, мне удалось сформулировать подходы и инструменты, позволяющие преодолеть сопротивление изменениям в бизнес-среде.

Книга адресована лидерам мнений, владельцам бизнеса и экспертам, стремящимся получать реальные результаты от принятых решений, а не иллюзию изменений. Она поможет разобраться в глубинных причинах сопротивления сотрудников при реализации стратегических замыслов.

Но эта книга – не только о бизнесе. Она о том, что делает каждое мгновение жизни подлинным и живым. О внутреннем мире каждого из нас, вне зависимости от ролей, титулов и историй успеха. Без давления, без лозунгов, только честный разговор с самим собой.

Вы можете пролистать её. А можете прочитать и вспомнить, почему вы сделали тот или иной выбор, что было тем самым незримым «слепым пятном», и вновь обрести смелость доверия к себе настоящему.

Именно поэтому книга, которую вы держите в руках не для всех. Она может повергнуть в шок, оттолкнуть своей прямолинейностью и откровенностью выводов. Главное, что она основана на реальных исследованиях и фактах, которые часто оказываются шокирующими.

НЕСКУЧНАЯ СТАТИСТИКА

Gallup

По данным ежегодных отчетов Gallup за 2022 и 2023 год более половины работников испытывают ежедневный стресс, связанный с неудовлетворением на рабочем месте, и мотивируют это тем, что не понимают смысла требований и поставленных перед ними задач и потерей мотивации. В результате этого из года в год фиксируется снижение производительности в мировой экономике.

Недовольные сотрудники ежегодно обходятся американским компаниям примерно в $1,9 трлн. Переводим на работающее население планеты и получаем общий ущерб мировой экономике – около $8,8 трлн.

ВОЗ

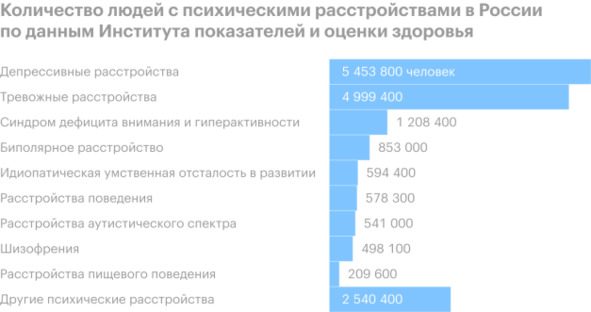

Исследования ВОЗ свидетельствуют, что ежегодно из-за депрессии и тревожных расстройств персонала бизнес ежегодно теряет 12 млрд рабочих дней, т.е. $1 трлн в год для мировой экономики. И эта тенденция с каждым годом набирает обороты. Если в 2019 г. тревожными расстройствами страдало 301 млн человек, включая 58 млн детей и подростков, то уже в 2020 г. их число выросло на 26—28%, охватив почти 5% жителей планеты.

И все это в условиях процессов цифровизации. В то время, когда от людей требуется способность быстро осваивать новые технологии, оперативно решать проблемы любой сложности, эффективно участвовать в реализации бизнес-стратегии компании, происходит обратный процесс: потеря производительности и когнитивных способностей.

Навыки владения цифровыми инструментами в любой профессии будущего составляют не менее 30% (по данным Mkinsey). При этом наблюдается устойчивое отсутствие понимания жизненной важности для обучения у поколения 40+ и уже подтверждена устойчивая тенденция роста безработицы этой категории населения (данные Росстата 2020—2023).

Возможно, старение, в силу ускорившихся процессов, стало так сильно молодеть? И половина трудоспособного населения планеты не боится оказаться на обочине жизни за 20—30 лет до пенсии? Такая «смелость» граничит с деменцией. Но оставим пока эти выводы и обратимся к более молодому поколению.

Серия интервью, проведенных компанией McKinsey, указывает на существенные различия между поколениями. Идущие на смену работоспособному поколению нынешние старшие школьники, студенты и молодые специалисты – представители, показывают вдвое меньший уровень эмоционального интеллекта и способности к социальной адаптации. Представители поколения Z в 1,6—1,8 раза чаще страдают от поведенческих расстройств, но не обращаются за квалифицированной помощью. Зумеры тесно связаны с гаджетами, обладают клиповым мышлением и многозадачностью, активной позицией, амбициозностью, они не торопятся заводить семью.

«Поколение Z – это – наше следующее поколение лидеров бизнеса, политиков и общественных активистов» – напоминает McKinsey и настойчиво рекомендует бизнесу обратить внимание на особенности и сложности данного поколения.

Но статистика – вещь упрямая. Намеренно изучив данные возрастных категорий от 25 до 65 лет, обнаружили сходство поведения зумеров, милениалов и поколением X. Смотрите:

Данные образовательных платформ GetCourse и Нетология

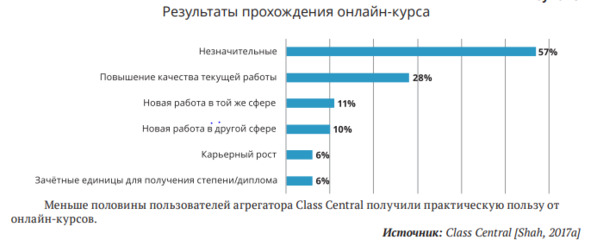

Почти две трети россиян старше 18 лет, проживающих в крупных городах, занимались или занимаются дополнительным образованием – от повышения квалификации и получения новой профессии до занятий с репетитором и тренингов личностного роста. При этом далеко не все заканчивают начатые курсы обучения (доходимость онлайн курсов составляет не более 30%), а успешное применение навыков составляет и вовсе максимум 4%.

Это характерно не только для российских образовательных проектов, это глобальная тенденция.

Разработчики образовательных платформ считают, что ответственность за срыв в обучении лежит на учениках и связана с отсутствием самоорганизации, дисциплины, низким интересом к закреплению знаний и навыков при выполнении домашних заданий.

Гипотеза о том, что высокий показатель отсутствия применения полученных знаний и отказ от обучения 96% связан с темой обучения, не получила подтверждения.

Сформировав широкую выборку из студентов в возрасте от 25 до 65 лет, как наёмных сотрудников, так и занятых в частном секторе, анализировала курсы soft и hard skills. Выводы и тенденции оказались одинаковыми и в РФ, и в США, и в ЕС – применение полученных знаний и способность к изменениям показывают не более 4% студентов.

Студенты изначально приходят с высокой мотивацией к обучению, высоким уровнем интеллектуальных способностей (IQ-тест). Но, сталкиваясь с малейшими трудностями, они проявляют пассивность, резкое снижение интереса к обучению, равнодушие. Впоследствии это оказывает прямое влияние на снижение мотивации, способности обучаться и проявление таких отрицательных эмоций как повышенный уровень тревожности, фрустрация, депрессия, чувство подавленности, ощущение безысходности, предопределенности событий в их жизни. Ни риск безработицы, невостребованности, ни потраченные деньги и время, ни изначальный интерес не удерживают студента учиться и применять новые навыки и не мотивируют его преодолеть возникшие сложности.

По данным отчета Мирового Экономического Форума в период с 2023—2027 гг. работодатели продолжат развитие у сотрудников лидерских качеств (40% компаний); жизнестойкости, гибкости и маневренности (32% компаний) с целью повышения удовлетворенности персонала и росту производительности труда.

Кстати, загляните в данные бухгалтерского учета. Сколько Вашей прибыли ежегодно уходит на развитие, обучение персонала, тимбилдинги и т.п.? Видите ли вы отдачу, хотя бы на ту же сумму? (кроме оптимизации налога на прибыль, ведь речь не об этом).

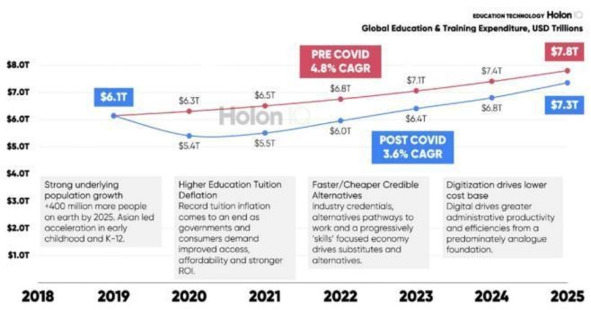

В поисках все новых и новых эффективных форматов обучения, отрасль онлайн образования уже долгие годы является драйвером роста отрасли, внедряя передовые технологии: VR, ИИ, геймификацию, роботизацию и т. п. Прогнозируется, что к 2025 году объем мирового рынка образования увеличится с $7,3 до $7,8 трлн, а по итогам 2030 года достигнет $10,4 трлн.

⠀

Отстраняясь от истинных причин надвигающейся катастрофы ВОЗ предлагает возложить ответственность за психическое здоровье и поведение персонала на бизнес, для чего организация разработала ряд рекомендаций. К примеру, компании могут нанять психологов для групповых или индивидуальных занятий, включить услуги таких специалистов в корпоративное медицинское страхование, заниматься выявлением причин стресса сотрудников и ее устранением, оказанием помощи и поддержки работникам с психическими расстройствами при их трудоустройстве.

⠀

Статистика затрат российского бизнеса на обучение персонала подтверждает мировую тенденцию: компании понимают важность развития собственной команды и ежегодно вкладывают значительную долю бюджета в это направление.

Так почему в исследованиях McKinsey, BCG, Gartner, Росстата фигурируют страшные цифры:

7 из 10 трансформационных бизнес-проектов терпят крах;

43% компаний после внедрения цифровых инструментов получают рост операционных расходов

Почти 80% проектов трансформации требуют увеличения ресурсов на стадии реализации (при этом, смотрим пункт 1 – рост бюджета не защищает от провала)

Сотрудники отчаянно сопротивляются любым изменениям, называя проекты способом «распила» бюджета, поводом сокращения персонала и всем чем угодно, кроме стремления к повышению собственной эффективности.

Почему изменения и внедрение новых технологий часто оборачиваются хаосом? Куда уходят миллионные бюджеты?

Часто, запустив проект автоматизации, часть сотрудников продолжают вести операционную деятельность, ожидая чуда от внедрения «одной кнопки», нажав которую все «полетит», а другая часть противодействует внедрению, обоснованно прогнозируя сокращение.

Так в чем же логика поведения, где находится та волшебная кнопка, которая сдвинет ситуацию с поведением людей с мертвой точки? Заставит их измениться и идти в ногу со временем? Взять ответственность за свою жизнь, не перекладывая ее на работодателя, семью или соседа? О такой тренд разбиваются и гипотезы о влиянии поколений, и пирамида Маслоу. Почему, несмотря на все приложенные усилия со стороны бизнеса и готовность индустрии образования не удается переломить тенденцию?

«Безумству храбрых поем мы песню!» – видимо о крахе мотивирующих факторов когда-то писал Максим Горький.

Статистика неумолима: среди наемного персонала сохраняется тенденция снижения производительности труда, отказа брать на себя ответственность, способность принимать решения, проявлять лидерские качества.

Проблема быстрого распространения в мире тревожных поведенческих расстройств, а также их скачкообразный рост во всех возрастных категориях населения планеты, обуславливает необходимость комплексного исследования их влияния на когнитивные способности и производительность мозговой деятельности, реакции на стрессовые факторы в повседневной жизни человека.

Типичная поведенческая реакция выглядит так:

1. Встреча с препятствием,

2. Убеждение себя, что ничего нельзя изменить, например, успешно искажая высказывания «Умный в гору не пойдет», «быть в потоке, избегать сопротивления миру»,

3. Утверждение в позиции, что невозможно повлиять на последствия собственной деятельности,

4. Поведенческая реакция: пессимизм, пассивность, устойчивое нежелание преодолевать трудности, стремление переложить ответственность за свою жизнь.

Такие симптомы известны под названием ««выученной беспомощности», описанной Мартином Селигманом еще в середине 1960-х годов. Выученная беспомощность отражается на трех основных сторонах личности:

– Мотивационной (отсутствие проактивной позиции),

– Когнитивной (снижение способности к обучению, противостоянию стрессу),

– Эмоциональной (стресс, фрустрация, подавленность, депрессия).

Анализ имеющихся психологических исследований также показал, что на формирование «выученной беспомощности» уходит достаточно короткий промежуток времени. И в целом синдром выученной беспомощности сопровождается твердой убежденностью в собственной несостоятельности, устойчивостью восприятия себя в роли «жертвы обстоятельств».

И если данные о психических расстройствах фиксирует официальная медицина, информируя нас о числе пациентов, находящихся под постоянным наблюдением, получающих необходимое лечение. То люди, страдающие тревожными расстройствами, не всегда осознают весьма серьезный характер их отклонений и не обращаются за квалифицированной помощью.

Этот факт свидетельствует о возможном значительно заниженном значении официальной статистики. Тревожность, неврозы различной этимологии выражаются чувством страха и беспокойства, нарушениями поведения, функциональными нарушениями, это – распространенные симптомы у людей вокруг нас, без каких-либо подтвержденных психических диагнозов.

Задумывая эту книгу, я искала решение: как починить поломку логики поведения? Или хотя бы ослабить влияние негативных факторов на эффективность и финансовые результаты бизнеса? Как взаимодействовать с нашим будущим – поколением Z? Найдя взаимосвязь эффективности сотрудников с изменениями их ролей, роли HR-директора на финансовый результат, я рада поделиться своими предложениями и выводами о способах решения этой головоломки.

Здесь нет ни слова про «успешный успех» и «ошибки выжившего». Не переключайтесь!

ПОКОЛЕНИЕ Z – СТОИТ ЛИ БОЯТЬСЯ?

Поколение Z – будущее нашего общества, политики и бизнеса, выросшее в условиях нарастающей цифровизации и роботизации, смены требований к профессиональным навыкам старшего поколения, и не в самой благополучной экономической и экологической обстановке. Это поколение, в большинстве своем, выросло в неполных семьях. У них не сформировалось авторитетов, природной роли женщины и мужчины в жизни и в семье, они редко ассоциируют себя со своим родом, семьей, близкими. Их мнение сформировано за пределами дома.

С некоторыми представителями поколения Z каждому из нас уже довелось встретиться в бизнесе-сообществе. И, если здесь не перечислено все, что же их объединяет, то – дополните этот список:

• Низкий уровень эмоционального интеллекта и социальной адаптации:

Представители поколения Z показывают меньшую способность к пониманию и управлению своими эмоциями, а также, к эффективному взаимодействию с окружающими. Это может привести к трудностям в коллективной работе, конфликтам на рабочем месте и снижению общей продуктивности команды.

• Высокая частота поведенческих расстройств:

Поколение Z чаще страдает от поведенческих расстройств, таких как тревожность и депрессия. Поведенческие расстройства могут приводить к высокой текучести кадров, увеличению числа больничных и снижению общей эффективности работы сотрудников.

• Нехватка квалифицированной психологической помощи:

Представители поколения Z предпочитают обращаться за советом к друзьям или пользоваться непроверенными источниками информации, такими как TikTok и Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, запрещенной в РФ), вместо обращения к профессиональным психологам. Отсутствие профессиональной помощи может усугубить психические проблемы, влияя на рабочую среду и производительность.

• Проблемы с финансовой грамотностью и доступом к ресурсам:

Недостаток финансовых возможностей, отсутствие авторитетов, а значит, и культуры обращения за квалифицированной помощью усугубляет и без того массовую проблему развития неврозов и других видов отклонений.

Опасность этого поколения не только в проблемах с психикой, но и с поведением по отношению к своему здоровью. Они склонны, в первую очередь, обращаться к TikTok, Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, запрещенной в РФ), пользоваться психологическими тестами, приложениями сомнительного качества, идти за советом к друзьям. Причина – отсутствие финансовой возможности, либо культуры обращения за квалифицированной помощью.

В целом, речь идет об увеличении количества людей с непродуктивными поведенческими паттернами и о снижении общей мотивации.

Отказ брать на себя ответственность, неспособность принимать решения, проявлять лидерские качества. Растёт доля неудовлетворённых сотрудников, не способных и не желающих вовлекаться в работу, выполнять нестандартные задачи, развиваться и раскрывать творческий потенциал.

Поколение Z сочетает амбициозность и, в тоже время, склонно к иррациональному поведению в социуме, осознанно отказываясь от активного проявления в жизни и реализации себя.

Среди представителей зумеров онлайн образование стало способом ухода от реальности. В поисках новых знаний и навыков они все чаще останавливаются на пути к цели, находя оправдания своему поведению: поиск своего таланта, дела по душе, испытывая «комплекс самозванца», не начав формировать навыки на практике и т. д. Фактически, это путь избегания трудностей и бесконечный поиск гладкой беспрепятственной дороги.

Встреча с любой трудностью не приводит типичного зумера к запуску программы побега. Эскапизм заставляет отдалиться от реальности, сбежав в другую страны, город, или просто закрывшись в комнате и углубившись в компьютерную игру. Это время не тратится на осознание проблемы и преподнесенного жизнью урока, а растрачивается на поиск виноватых, либо полный ступор и уход из реальности со словами, что «все плохо».

Эти непреодолимые психологические барьеры препятствуют успешному обучению зумеров, реализации полученных знаний на практике и выходу на новый финансовый уровень.

Многочисленные исследования в области нейрофизиологии и психиатрии выявили, что эти состояния могут возникнуть вследствие детских психотравм, стресса и депрессии, вызванных современным образом жизни.

С учётом общего прогрессирующего снижения интеллектуальных способностей, урбанизации, отсутствия полноценной родительской поддержки в семье, увеличения уровня стресса, проблемы психологических барьеров становятся особенно актуальными.

ЦЕНА ВЫУЧЕННОЙ БЕСПОМОЩНОСТИ И НЕВРОЗОВ

Приведенная выше статистика онлайн образования стала лакмусовой бумажкой расстройств человеческой психики: устойчивая тенденция роста числа людей, страдающих от психических расстройств, называемых «выученная беспомощность» и «индуцированный невроз».

Ежегодный отчёт Class Central свидетельствует о ключевых тенденциях выбора курсов обучения. Примерно половина студентов покупают курсы «просто так» и не понимают реальных целей обучения. Кто-то получает их в подарок, кого-то направляет работодатель. У кого-то появляются семейные обстоятельства. И в таких случаях курс должен быть круче и интереснее, чем любые семейные обстоятельства, встреча с друзьями, поход в кафе. Конечно, бывают различные ситуации. Студент может взять паузу и позднее вернуться к обучению, потому что ему интересно.

Однако, на деле много случаев, когда студенты уже после покупки выясняют суть и прикладное значение обучения. Либо столкнувшись с первыми трудностями находят массу иных оправданий собственному решению, чтобы отказаться от продолжения обучения на разных этапах. Парадоксальное поведение человека, как ранее было указано, проявление синдрома «выученной беспомощности», было проведено на базе эмпирических данных онлайн-платформ, в связи с возможностью проанализировать несколько десятков тысяч кейсов одновременно и привело к нескольким важным заключениям:

1. Причины неврозов чаще всего связаны с пережитыми психотравмами в детстве и являются запускающими механизмами неврозов, алкоголизма и наркотической зависимости

Наблюдение за поведением студентов, проектных команд под руководством наставников, ярче подчеркнуло низкую эффективность любых методов обучения и форм критики для людей, склонных к депрессиям, тревожным состояниям, фобиям и неврозам.

На интервью такие люди неоднократно подчёркивали, что они применяют успокоительные средства и с той же целью обращаются алкоголю и наркотикам.

Анализ эмпирических данных популярных курсов обучения по саморазвитию выявили идентичность страхов и ограничивающих убеждений участников обучения:

• Страх больших денег (личная безопасность, разрыв отношений, азартные игры, алкогольная или наркотическая зависимость, уголовная ответственность, потеря привычного окружения и образа жизни и т.п.)

В Приложении 1 приведён вариант теста для проведения самодиагностики данного вида страха.

• Страх ошибки (общественное порицание, опасность вызвать недовольство родителей, разочарование супругов и детей, насмешки и т.п.)

• Страх успеха (изменение образа жизни, потеря окружения, зависть и личная безопасность, пагубные зависимости)

• Страх публичности (неумение говорить на публику, камеру, проявляться в обществе и медийном пространстве, страх быть осмеянным, страх перед незнакомыми людьми)

• Комплекс самозванца (недостаток компетенций, в том числе проявление защитной реакции в виде эффекта Даннинга – Крюгера, вечный студент без практических навыков).